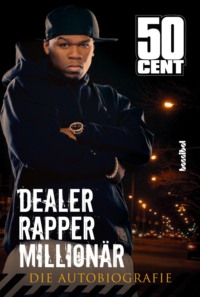

Kitabı oku: «Dealer, Rapper, Millionär. Die Autobiographie»

DEALER, RAPPER,

MILLIONÄR

Die Autobiografie

Aus dem Englischen von Henning Dedekind

Koautor dieses Buchs: Kris Ex

Impressum

Titel der amerikanischen Originalausgabe: „From Pieces to Weight“

Original English language edition

© 2005 by Curtis James Jackson, III, p/k/a „50 Cent“

This edition is published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York, USA. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

MTV Music Television and all related titles, logos, and characters are trademarks of MTV Networks, a division of Viacom International Inc.

German translation copyright © 2005 der deutschen Ausgabe:

Koch International GmbH/Hannibal, A-6600 Höfen

Übersetzung: Henning Dedekind

Lektorat: Hollow Skai

Produktion: www.buchsatz.com

Coverfoto: © Slang Inc.

ISBN 978-3-85445-454-0

Auch erhältlich als Hardcover: ISBN 978-3-85445-266-9

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne eine schriftliche Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Widmung

„Ich widme dieses Buch all jenen, die mich in meiner Karriere oder meinen Kämpfen unterstützt haben. Denn durch diese Erfahrungen habe ich erkannt, dass man versuchen muss, reich zu werden. Selbst wenn man dabei draufgeht.“

Danksagung

„Man muss für das Morgen leben, selbst wenn es nie ein Morgen gibt“

Dank an alle, die mit der G-Unit zusammenarbeiten …

MTV Books und Pocket Books

Interscope Records

Violator Management

Reebok

„Formula 50“ vitaminhaltiges Mineralwasser

Jacob & Co.

Paramount Pictures

Vivendi Games

… und zahllose andere, die den Traum Wirklichkeit werden lassen.

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Epilog

Das könnte Sie interessieren

Prolog

Versuch, reich zu werden, selbst wenn du dabei draufgehst

Wenn ich dies sage, sieht jeder zunächst nur die negativen Aspekte: Tod, Verzweiflung, Niedergeschlagenheit. Aber weißt du was? Jeder Einzelne, angefangen bei dem Typen, der jeden Tag die Stechuhr bedient, bis zu dem Jugendlichen, der an der Ecke steht, versucht, reich zu werden, bevor er stirbt. Der Typ mit der Stechuhr geht vielleicht noch zur Abendschule oder hat ein krummes Ding nebenher laufen oder einen Traum, an dem er arbeitet. Warum? Um reich zu werden. Mit dem Jungspund, der sich ein Päckchen Drogen besorgt, um sie weiterzuverkaufen, ist es genau dasselbe. Er verfolgt damit ein unternehmerisches Ziel, er rackert sich ab, versucht, reich zu werden. Der Junge will für niemanden arbeiten – außer für sich selbst. Er hat an diesem Punkt seines Lebens einfach nur die falsche Richtung eingeschlagen. Trotzdem versucht er nichts anderes, als reich zu werden, genau wie der Typ an der Stechuhr, der alte Mann, der Taxi fährt, der Student, der seinen Abschluss machen will, oder das Mädchen, das im Restaurant bedient. Letztlich geht es nur darum, reich zu werden – oder es wenigstens zu versuchen. Das ist nichts Neues. Man kann ungefähr denselben Gedanken in allen möglichen Philosophien finden – im Kodex der Samurai und so einem Scheiß. Wenn Konfuzius das sagt, dann ist es Weisheit. Aber wenn 50 Cent es sagt, dann ist er negativ.

Wie man es auch betrachtet, es ist jedenfalls die Wahrheit. Ich betrachte den Tod nicht unbedingt als etwas Negatives. Der Tod verleiht dem Leben erst seine Bedeutung. In Angst vor dem Tod zu leben heißt, mit einer Lüge zu leben. Im Grunde ist das überhaupt kein Leben, denn es gibt kein Leben ohne den Tod. Es sind zwei Seiten derselben Medaille. Man kann sich nicht einfach eine davon raussuchen und sagen: „Ich werde nur die ‚Kopf‘-Seite für mich in Anspruch nehmen.“ Nein, so läuft das nicht. Man muss sich für beide Seiten entscheiden, denn in dieser Welt wird niemandem etwas versprochen außer der Tod. Sobald das Leben entsteht, vom ersten Augenblick im Mutterleib an, steht bereits fest, dass dieses Leben wieder enden wird. Ob es abgetrieben oder tot geboren wird oder ob die Mutter eine Fehlgeburt hat – dieses Leben endet mit dem Tod. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben. Es ist egal, ob dieses Leben andauert und einen Menschen hervorbringt, der entweder alle bekannten Krankheiten heilen kann oder aber das Ende der Welt heraufbeschwört – dieses Leben endet irgendwann. Da kann man sich ganz sicher sein. Nach dem Leben kommt der Tod, so, wie nach dem Tag die Nacht hereinbricht. So ist das eben.

Ich betrachte den Tod nicht als etwas, dem man entgegenarbeiten muss. Durch ihn lohnt es sich erst zu leben. Er macht das Leben kostbar. Der Tod gibt dem Leben einen Sinn. Er stellt sicher, dass jede Lebenssituation einen bestimmten Grund hat. Es ist, als müsse man irgendwo hingehen und hätte unterwegs noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor man stirbt. Das Leben drängt einen beständig in Richtung dieses Ziels. Unsere Erlebnisse und Erfahrungen machen uns zu dem, was wir sind. Das ist auch der Grund, warum ich mein Leben um nichts in der Welt mit jemandem tauschen würde – weil ich weiß, dass es einen Sinn hat. Die schlechten Zeiten schienen nur damals schlecht, als ich sie durchlebte. Heute sind das nur Erinnerungen. Hätte ich keine schlechten Zeiten erlebt, wäre ich außerdem vielleicht gar nicht fähig, die guten zu genießen.

Darum geht es in diesem Buch – um die guten und die schlechten Zeiten. Ich habe dieses Buch geschrieben, um die Welt zu erklären, aus der ich stamme. Ich glaube, ich muss meine Geschichte erzählen, solange ich es kann. Ich bin gerade neunundzwanzig Jahre alt. Für viele Leute mag ich zu jung erscheinen, um über das Leben nachzudenken. Vielleicht haben sie sogar Recht. Aber ich würde mein Glück und meine Möglichkeiten verschwenden, würde ich die Aufmerksamkeit, die man mir gerade jetzt schenkt, nicht dazu nutzen, die Erfahrungen zu beleuchten, die dazu führten, dass ich so denke, wie ich denke, dass ich die Dinge sage, die ich sage, und die Musik mache, die ich mache. Ich möchte mein Umfeld denjenigen erklären, die es nur von Schallplatten kennen oder aus dem Fernsehen. Ich blicke auf mein Leben mit all dem Wissen zurück, das mich meine neunundzwanzig Jahre gelehrt haben, und berichte die Wahrheit, wie ich sie sehe, ohne dabei den Respekt vor meinen Wurzeln zu verlieren. Gewisse Informationen kann ich nicht preisgeben, daher habe ich viele Namen, Orte und verräterische Details geändert. Als ich im Jahr 2000 in die Welt der Musik zurückkehrte, hatte ich die Mission, die Wahrheit zu sagen. Auch jetzt, da ich selbst meine wildesten Träume von Ruhm und Starrummel noch übertroffen habe, hat sich an dieser Mission nichts geändert.

Die Menschen wollen die Wahrheit. Selbst wenn sie damit nicht umgehen können, wollen sie sie doch. Sie wollen sie vielleicht in Form einer Geschichte oder eines Musikstücks erfahren, damit sie einen sicheren Abstand wahren können, aber sie wollen sie. Deshalb sehen sich die Menschen jeden Abend die Nachrichten an. In den Nachrichten passiert nichts Gutes. Am Ende der Sendung streuen sie ein paar „gute Nachrichten“ ein, vielleicht über eine Katze, die von einem Baum gerettet wurde. Aber bevor man von der Katze hört, muss man erst erfahren, dass jemand erschossen worden ist, bei einem Erdbeben einige hundert Menschen ums Leben gekommen sind und dass welcher Krieg auch immer gerade im Gange ist, immer noch andauert, und zwar aufs Schlimmste. Aber man schaut immer noch zu. Warum? Weil man die Wahrheit wissen will. Man beklagt die Tatsachen, aber man schaltet wieder ein. Jeden Abend. Die Nachrichten haben immer hohe Einschaltquoten.

Also verbreite ich meine eigene Botschaft selbst, weil es sonst niemand für mich tut. Wenn ich dir sage, dass ich neun Kugeln überlebt habe, dann sage ich das nicht, um Platten zu verkaufen, sondern weil es die Wahrheit ist. Aber natürlich macht es mich interessanter. Es ist dasselbe bei jedem Interview. Ich habe mich gerade hingesetzt, da werde ich schon gefragt: „Sag mal, 50, wie fühlt man sich, wenn man neunmal angeschossen worden ist?“ Ehrlich gesagt, nicht besonders gut – schon gar nicht, als mich die Schüsse trafen. Heute ist es nur eine Erinnerung, aber als es passierte, tat es weh. Furchtbar weh. Es waren entsetzliche Schmerzen. Sollte man dich einmal fragen, ob auf dich geschossen werden soll oder nicht, dann sag lieber gleich nein. Es scheint zwar nicht so schlimm zu sein, weil es in eine leere Phrase verpackt worden ist, über die man andauernd stolpert, wenn von mir die Rede ist – „der Blei fressende Rapper, auf den schon neunmal geschossen wurde“. Aber in solchen Anekdoten steckt nichts von der Wucht und dem Schmerz oder der Hoffnung, die aus meinen Erfahrungen entstehen.

Ich habe meine Narben nicht deshalb im Fernsehen gezeigt, um Platten zu verkaufen. Und das Loch in meinem Zahnfleisch habe ich die Journalisten nicht ertasten lassen, um dadurch mehr Platten zu verkaufen. Ich habe vielmehr versucht, meine Realität darzustellen, weil es sich hier um wahre Ereignisse handelt, die sich nun einmal dort zutragen, von wo ich komme. Und es gibt tausende von Leuten, die niemals die Gelegenheit haben werden, im Fernsehen davon zu erzählen, was an Orten geschieht, an denen man Konflikte mit Schusswaffen löst. Wenn man sieht, wie sich mein Körper selbst geheilt hat, dann will ich, dass man begreift, dass viele Wunden niemals verheilt sind, dass viele es nicht mehr rechtzeitig in die Notaufnahme geschafft haben. Diejenigen, die dem Tod nicht von der Schippe springen konnten. Für all das stehe ich stellvertretend, das ist es, was mich ausmacht.

Heute bewege ich mich in einem völlig neuen Umfeld, und die Leute bekommen Angst, wenn ich auftauche, weil sie denken, dass irgendetwas Schlimmes passieren wird. Jeder Artikel, den man über mich liest, handelt davon, dass ich möglicherweise erschossen werde oder dass ich vielleicht jemanden erschieße. Die Leute fühlen sich in meiner Gegenwart nicht wohl. Aber ich fühle mich in der Gesellschaft der Leute, die mich heute umgeben, genauso unwohl wie sie. Ich weiß nicht, ob es Journalisten, Fotografen oder verdeckte Ermittler sind. Es ist eine simple Tatsache, dass wenn weiße Leute hier in der Gegend auftauchen, sie dann normalerweise kommen, um einen ins Gefängnis zu stecken. Ich habe definitiv nichts gegen Weiße, aber wenn wir sie in unseren Vierteln sehen, dann denken wir als Allererstes: „Sind die von der Polizei?“ Wenn wir dann einmal festgestellt haben, dass sie nicht von der Polizei sind, dann ist es okay für uns. Vielleicht ist es ja umgekehrt so, dass sie, wenn wir bei ihnen auftauchen, erst einmal denken: „Haben die was vor?“ Und wenn sie dann entdecken, dass wir nichts vorhaben, ist es in Ordnung, dass wir da sind. Derselbe Scheiß. Rassistisch oder realistisch zu sein sind zwei Paar Stiefel.

Manchmal kann ich bestimmte Dinge nur dann verstehen, wenn ich sie in den negativen Kontext setze, den ich von der Straße her kenne. Wenn ich eine Analogie zu einer Situation herstellen kann, wie sie sich auf der Straße zutragen würde, verstehe ich manches viel leichter. Nach und nach werde ich zu etwas Anderem werden. Ich gehe woanders aus, sehe andere Sachen, bewege mich in anderen Kreisen – meine Persönlichkeit erweitert sich. Meine Weltsicht verändert sich, obwohl sie sich noch nicht vollständig gewandelt hat. Veränderungen brauchen Zeit. Ich bin erst seit ein paar Jahren aus meinem alten Umfeld raus, also überwiegen die alten Erfahrungen noch die neuen. Es gibt noch viel mehr Erinnerungen an die Zeit, als ich versucht habe, reich zu werden, als daran, wie es ist, reich zu sein. Ich kann nicht vergessen, was mich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Das ist mein ganz persönlicher Kampf, und ich glaube, so geht es allen anderen auch. Wir müssen aus den Lektionen lernen, die uns das Leben erteilt, und dieses Wissen sinnvoll nutzen, solange wir die Zeit dazu haben, denn niemandem wird ein Morgen versprochen.

In meinem Kopf und meinem Herzen weiß ich, dass ich, wenn meine Zeit gekommen ist, auch abtreten werde. Vielleicht werde ich morgen sterben, aber das lässt mich heute nur noch härter arbeiten. In vielerlei Hinsicht habe ich bereits gewonnen: Ich habe bereits die Erwartungen übertroffen, welche die Leute an mich hatten. Ich habe dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin nicht zum Gewinner geboren. Ich komme von ganz unten. Aber ich habe alle Hindernisse überwunden, die sich mir in den Weg gestellt haben. Und für einen Augenblick wusste ich, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Welt ihren Blick auf einen richtet – weil man ein Gewinner ist. Das kann mir niemand mehr nehmen, genauso wenig wie alles, was davor war. Inzwischen gibt es Leute, die tatsächlich mit mir tauschen würden. Wenn sie aber all das durchmachen müssten, was ich durchgemacht habe, bevor ich ein Rapstar wurde, glaube ich nicht, dass sie dann noch an meiner Stelle sein wollten.

Die Leute haben bereits ein festes Bild von mir. Wenn ich sie treffe, denken sie, der Kerl ist verrückt. Wer aber genau hinsieht, erkennt, dass alle in meinem alten Revier so denken. Das ist meine Gedankenwelt, und das sind die Dinge, die eben passieren. Deshalb spreche ich die Reime, die ich spreche. Es sind die Dinge, die sich in Southside Queens zugetragen haben, als ich versucht habe, reich zu werden, bevor ich sterbe.

Kapitel 1

„So was wie Crack gab es noch nicht …“

Ich kann mich an die Zeit erinnern, als es so was wie Crack noch nicht gab. Klar, man konnte schon auf die eine oder andere Weise high werden. Jeder konsumierte den alten Klassiker: Grass, Shit, Dope, Kraut, Pot, Indo, Doja, Trees, Chronic, Cheeba – wie immer sie es damals auch nannten und wie immer sie es heute nennen, es war Marihuana; es war ein Ausweg, wie Ferien, die man mit sich herumtragen konnte.

Es gab Heroin, das aus Morphium gemacht wurde, und das Morphium wurde aus Opium hergestellt. Opium gab es schon lange vor Jesus. Es war in Asien, Europa und dem Mittleren Osten sehr beliebt – sie verwendeten es als Medizin. Morphium gibt es noch nicht so lange. Es wurde zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts von einem deutschen Arzt als Schmerzmittel entwickelt, das er nach Morpheus, dem griechischen Gott der Träume, benannte. In Vietnamfilmen, wenn ein Soldat völlig zusammengeschossen wird und starke Schmerzen hat – wenn er ganz schwer atmet und dem Typen, der seine Hand hält, das Versprechen abnimmt, dass seine Mutter oder seine Freundin oder wer auch immer seinen letzten Brief und das kleine Herz erhält, das er aus Holz oder sonstwas gemacht hat –, dann schreit der Typ, der den Arm des Soldaten hält: „Doc! Wir brauchen mehr Morphium!“ Dann kommt der Arzt angerannt und verpasst dem Typen eine Dosis von dem Zeug mit seiner Nadel. (Ich kann mich an einen Film erinnern, wo der Kommandant dem Typen einfach einen Gnadenschuss gesetzt hat, weil sie das Morphium sparen mussten, aber das gehört jetzt nicht hierher.) Wenn der Typ das Morphium bekommen hat, ist alles in Ordnung. Keine Schmerzen mehr. Er wird ganz friedlich und schwebt Morpheus direkt in die Arme. Ich glaube, Heroin hat diesen Traumgottfaktor vollkommen übertrieben, denn die einzige Wirkung, die ich jemals beobachten konnte, war, dass die Leute total abgeschaltet haben, wie wandelnde Zombies.

Kokain gibt es auch schon ziemlich lange. Aber man ist damit nicht immer so umgegangen, wie man es heute tut. 1863 hat man in Italien Kokain dazu verwendet, einen Wein herzustellen, den sogar der Papst so sehr liebte, dass er von seiner Eigenschaft, „den göttlichen Funken der Seele zu erwecken“, schwärmte – oder so ähnlich. Zwanzig Jahre später bezeichnete Sigmund Freud, der Vater der modernen Psychologie, Kokain als „magisch“ und konnte gar nicht genug von dem Zeug bekommen – er blieb noch nicht einmal beim Wein. Er pfiff sich das Rohweiß rein – schnupfte es, spritzte es, pinselte es sich auf die Haut. Damals war Kokain eine Wunderdroge, ein Anregungsmittel und Schmerzkiller, ein Stoff, der alles von der Impotenz bis zur Masturbation heilte und als Betäubungsmittel bei Operationen verwendet wurde. Es gab sogar Werbeanzeigen, in denen Kinder für Kokainpastillen zum Preis von fünfzig Cent warben: „Die helfen sofort!“ Ein Typ in Atlanta fing ebenfalls an, diesen Wein herzustellen, aber dann kam die Prohibition, also nahm er den Alkohol heraus und nannte es Coca-Cola. Irgendwann, etwa zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, wurde Kokain verboten und zu einem ernsthaften Problem. Es war aber immer noch erhältlich, wenn man die richtigen Leute kannte.

Das alles und noch viel mehr war gerade im Gange, als meine Großeltern Curtis und Beulah Jackson von Ackerson in South Carolina nach South Jamaica in Queens zogen. Aber so etwas wie Crack gab es noch nicht. Das kam erst später.

Damals war Queens, das groß genug ist, um als Amerikas fünftgrößte Stadt durchzugehen, ein Zufluchtsort für relativ erfolgreiche Schwarze. Die Situation in Harlem, dem ursprünglichen Negermekka der Stadt, verschlechterte sich unter dem Druck der vielen Schwarzen, die aus dem Süden kamen, um in der Großstadt ihr Glück zu versuchen. Die ehemaligen Sklaven beschlossen, sich von ihrer kleinen Ecke in New York aus aufzumachen, ließen Lower Manhattan hinter sich (das sogar damals schon viel zu teuer für die meisten Menschen war) und kamen erst auf der anderen Seite des Flusses wieder zur Ruhe – unter den Bäumen, die in Brooklyn wuchsen. Bald jedoch erwies sich selbst Brooklyn als viel zu nah am Wahnsinn des innerstädtischen Daseinskampfs. So kam es, dass sich Queens zur Heimat einiger recht bemerkenswerter Neger entwickelte. Im ersten Abschnitt des zwanzigsten Jahrhunderts lebte dort Lewis Latimer, der Erfinder, der die von seinem Mentor Thomas Edison geschaffene Glühbirne weiterentwickelte, indem er den Glühfaden aus Kohlenstoff erfand und patentieren ließ. Später, in den Fünfzigerjahren, war Queens die Heimat von Jazzgrößen wie John Birks „Dizzy“ Gillespie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, William „Count“ Basie und dem Baseballgiganten Jackie Robinson. Queens ist nur einen Steinwurf von Brooklyn entfernt, das man auch „King’s County“ nennt, und das Einzige, was die beiden Viertel voneinander trennt, sind die von Menschenhand gezogenen Striche auf der Landkarte. Queens ist jedoch ganz anders bebaut als Brooklyn. Da es weiter im Inland gelegen ist, wurde es viel lockerer und in einem weniger urbanen Stil geplant und besiedelt als Brooklyn oder Manhattan, welchen im Großen und Ganzen ein Raster zugrunde liegt. Die fast dörfliche Landschaft von Queens mit ihren niedrigen Brücken und dem Mangel an öffentlichen Verkehrsmitteln machte es zu einem großartigen Zufluchtsort für diejenigen, die einen leichten Zugang zur Großstadt wünschten, aber ohne die Gefahren eines dauerhaften Wohnsitzes im Kern des verrotteten Big Apple.

Meine Großeltern hatten neun Kinder: Curtis Jr., Geraldine, Cynthia, Jennifer, Harold, Johnny, Karen und Sabrina, meine Mutter. Zu der Zeit, als meine Mutter geboren wurde, 1960, begann Queens zu verdrecken. Es war nicht länger der schnelle Rückzugsort vor der Verkommenheit der Stadt. 1964 wurde der Bezirk zum nationalen Brennpunkt der Aufmerksamkeit, und das nicht nur, weil Queens Gastgeber der Weltausstellung war oder weil dort das Shea-Stadion eröffnet wurde, sondern wegen dem, was mit Catherine „Kitty“ Genovese geschah. Sie wurde ermordet. Zweieinhalb Meilen vom Haus meiner Großeltern entfernt stach man über eine halbe Stunde lang insgesamt siebzehnmal mit einem Jagdmesser auf sie ein, während achtunddreißig Menschen von ihren Wohnungen aus zusahen. Nach diesem Ereignis führte die Stadt das 911-Notrufsystem ein. Die Zahl der Weißen, die in die Bezirke Nassau und Suffolk auf Long Island zogen, stieg aufgrund der vielen Schwarzen, die herüberkamen, enorm an. Das ist das Queens, das ich kenne. An alles andere kann ich mich entweder noch aus der Schulzeit erinnern, oder ich lese darüber in Zeitschriften, wenn Leute über den Ort schreiben, an dem ich aufgewachsen bin.

Den Worten meiner Mutter zufolge geschah das Unmögliche, als sie fünfzehn Jahre alt war – am 6. Juli 1975, um genau zu sein. Sie brachte mich unbefleckt zur Welt, genau so, wie es Maria mit Jesus gemacht hat. Sie nannte mich ihrem Vater zu Ehren Curtis James Jackson III., rief mich aber Boo-Boo. Der einzig wahre und echte Curtis Jackson war und ist immer noch mein Großvater; selbst mein Onkel Curtis Jr. musste sich nach einer Weile Star nennen lassen. Wenn ich meine Mutter nach meinem Vater fragte, sagte sie immer: „Du hast keinen Vater. Ich bin deine Mutter und dein Vater.“

Obwohl ich nicht wusste, was das bedeutete, wusste ich doch, was es für mich hieß. Wenn man als Kind in meinem Viertel aufwuchs, dann war es ungewöhnlich, beide Elternteile um sich zu haben. Entweder hatte man einen Elternteil, oder man hatte Großeltern. Soweit ich das beurteilen konnte, war ich ziemlich gut dran. Und wenn es darauf ankam – egal, ob es nun um Liebe, Geld oder Autorität ging –, dann war meine Mama zur Stelle. Das war alles, was für mich zählte.

Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter mehr mit anderen Frauen ausging als mit Männern. Sie hatte da so eine Freundin namens Tammy, die immer bei uns war, also fragte ich meine Großmutter einmal: „Warum sieht man Mama immer nur mit Tammy?“ Meine Großmutter sagte: „Das solltest du besser deine Mutter fragen.“ Von da an ließ ich die Finger von dem Thema. Ich war jung, aber ich war nicht dumm. Ich hatte früh gelernt, dass es, was meine Mutter betraf, Sachen gab, über die man sprach, und Sachen, über die man nicht sprach.

Meine Mama war, mit einem Wort, hart. Sie war richtig aggressiv. Als Erziehungsberechtigte war sie stur. Wenn sie mich zu etwas motivieren wollte, war sie noch strenger. Sie ermutigte mich, Dinge zu tun, von denen ich wusste, dass ich sie ohne meine Mutter im Rücken gar nicht tun könnte. Einmal, als ich fünf Jahre alt war, kam ich weinend in das Haus meiner Großeltern gerannt, weil ich mich mit einigen Jungs aus der Nachbarschaft geprügelt hatte.

Wir hatten mit Murmeln gespielt, und als einer der Jungs einen wirklich einfachen Schuss verbockte, lachte ich ihn aus. Er muss einen schlechten Tag gehabt haben, denn er wurde richtig wütend und wollte mit mir kämpfen. Weil er viel größer war als ich, schlugen sich all die anderen Jungs auf seine Seite, um mich zu verdreschen. Ich dachte, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Dieser Junge hatte die zulässige Höchstgröße für Fünfjährige bereits überschritten. Er war so groß, dass man ihn leicht auf acht oder neun geschätzt hätte. Wenn wir an einer Boxmeisterschaft teilgenommen hätten, dann wäre er mindestens drei Gewichtsklassen über mir gewesen. Es war also nicht so, dass er Hilfe nötig gehabt hätte. Mir blieb also gar nichts anderes übrig: Ich steckte meine Prügel ein und ging weinend nachhause.

Als ich heimkam, war meine Mutter angepisst. Sie fragte: „Warum zum Teufel weinst du?“

Ich erklärte es ihr. „Da ist ein Junge“, sagte ich, „der ist so groß wie ein ganzer Block, vielleicht sogar zwei. Er hat mich verhauen und war noch nicht mal ganz fertig mit mir, als ich abhauen konnte. Wenn es dir also nichts ausmacht, würde ich gern den Rest meines fünften Lebensjahrs im Haus verbringen.“

Meine Mama fragte, wo er sei. Ich sagte: „Er ist immer noch da draußen und verdunkelt wahrscheinlich die Sonne. Man kann nicht gegen ihn an, Mama.“ Sie sah mich an, als hätte ich meinen gesunden Menschenverstand draußen auf der Straße gelassen. Ich weiß nicht, ob es sie schockierte, dass ich dachte, sie würde meinen Kampf für mich ausfechten, oder ob sie nur enttäuscht war, weil ich weggerannt war. Sie sagte: „Geh wieder raus und kämpfe mit ihm. Wenn du wieder den Arsch voll kriegst, dann fang nicht noch mal zu heulen an.“

Ich hätte geschworen, dass mit meinen Ohren etwas nicht in Ordnung war. Oder vielleicht mit ihren. Ich sagte: „Mama, dieser Junge ist groß, weißt du, ganz groß.“

„Es ist mir egal, ob er größer ist als du“, sagte sie. „Wenn es sein muss, nimm irgendwas und hau ihn damit. Aber du kommst hier nicht noch einmal heulend rein.“

Es war nun keine wirklich schwere Entscheidung mehr. Schlimmstenfalls würde mich mein Gegner töten. Aber in diesem Moment hatte ich weitaus größere Angst vor meiner Mama. Ich ging also wieder hinaus, hob einen Stein auf, den ich kaum mit einer Hand halten konnte, und prügelte damit die Scheiße aus ihm heraus. Es war das erste Mal, dass ich jemanden so hart schlug, dass er zu Boden ging. Er lag zusammengekrümmt und blutend auf dem Boden und sagte, dass er seiner Mutter von mir erzählen würde. Aber das war mir egal. Alles, was seine Mutter tun konnte, war, mit meiner Mutter zu reden, und ich hatte das starke Gefühl, dass ein Streit zwischen unseren Müttern ganz ähnlich ausgehen würde wie der zwischen ihm und mir. „Na und?“, schrie ich. „Erzähl’s doch deiner Mutter. Sie kann gern auch Prügel beziehen!“

All die anderen Jungs begannen, den Streit wieder anzufachen. „Ohhhhh! Er hat über deine Mami gesprochen!“ Ich sagte ihnen, sie sollten die Klappe halten, oder sie würden auch Prügel einstecken. Sie hielten die Klappe. Und der Junge kam nie mit seiner Mutter hierher. Im Gegenteil: Er hat mich von da an sogar ganz in Ruhe gelassen.

So war das Leben damals mit meiner Mama. Ich wusste, dass ich alles tun konnte, solange ich nur ihre Zustimmung hatte. Aber sie war nur selten da. Sie war aus dem Haus meiner Großeltern ausgezogen, als ich noch ein kleines Baby war, und hatte mich mit ihnen zurückgelassen. Aber jedes Mal, wenn sie kam, brachte sie mir etwas mit. Jeder Besuch war wie Weihnachten. Wenn es nicht Spielzeug, Kleider oder ein kleines Schmuckstück gab, dann gab es kaltes, hartes Bargeld. Als ich sechs war, schenkte sie mir ein Motocrossrad für Kinder. Es war eindeutig aus zweiter Hand, aber es war sauber, und ich bekam noch einen brandneuen Helm dazu. Damals bekam ich langsam spitz, dass sie Drogen verkaufte, also wusste ich, dass sie es vermutlich von jemandem in Zahlung genommen hatte, der nicht mehr genug Geld hatte, um seine Schulden bei ihr zu begleichen. Das war mir egal. Tatsächlich wertete es das Moped sogar noch auf, weil ich wusste, dass sie bei ihrer Arbeit an mich dachte. Und, verdammt, für mich war es ja neu. In meinen Augen war es ein neues Rad, ja, ich hatte jetzt sogar ein Motorrad. Ich konnte es kaum fassen. Ich musste nun nicht mehr meine Zeit darauf verschwenden, in die Pedale zu treten, um vorwärts zu kommen. Nein! Alles, was ich brauchte, waren ein, zwei Quarter für ein bisschen Sprit, und ich konnte den ganzen Tag herumfahren. Meine Mutter hatte eine echte Motocrossmaschine für Erwachsene, und sie erlaubte mir, neben ihr auf der Straße zu fahren. Die meisten Mütter hätten wohl gesagt: „Nein, das geht nicht, du könntest dir sonst wehtun.“ Sie aber sagte: „Hab keine Angst, du schaffst es. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dir wehtust – und Dinge, die wehtun, dauern nicht besonders lange.“ Immer wenn sie vorbeikam, brausten wir gemeinsam die Straße hinunter.

Das Rad war klein genug, dass es durch die Eingangstür im Haus meiner Großmutter passte. Also nahm ich es mit hinein und verbrachte Stunden damit, es zu polieren und die Speichen und alles andere auf Hochglanz zu bringen, bevor ich das nächste Mal damit fuhr. Ich putzte das Rad häufig, denn an vielen Tagen hatte ich nicht genug Benzingeld. Und manchmal, wenn ich das Geld hatte, konnte ich niemanden finden, der mich zur Tankstelle brachte. Freilich gab es acht Onkel und Tanten im Haus, aber die Meisten von ihnen waren noch Teenager und fühlten sich nicht für mich verantwortlich.

Mit so vielen Kindern im selben Haus mangelte es hinten und vorn an allem, was für die meisten Kinder selbstverständlich ist. Zwar war immer genug für alle da, aber es gab nie genug von den guten Sachen. Es gab genug zu essen, aber nicht genug von den Leckereien, die sie im Fernsehen zeigten, dem Zeug, welches das Leben erst lebenswert machte, dem Zeug, das einen zu einem Niemand machte, wenn man es nicht bekommen konnte. Es gab ausreichend Kleidung, aber nicht genug Sachen, die nicht schon von jemand anderem abgetragen waren, nicht genügend Kleidung, die nicht schon bis aufs Grundgewebe verwaschen war, nicht genügend Sachen mit diesen Zettelchen und Bildern dran, die einen davor schützten, dass die anderen Kinder über einen lachten. Wir hatten genug Geld zum Leben, aber doch nicht genug, um im Winter die Kälte draußen zu halten, die sich durch das Haus fraß. Es gab genügend Eimer, aber nicht genug, um die Tränen des Hauses aufzufangen, wenn es weinte, weil es den Regen nicht länger ertragen konnte.

Es war immer jemand da, was bedeutete, dass ich ständig jemandem in die Quere kommen konnte. Ich war ein vorwitziges Kind, und als Lohn für meine Neugier wurde ich bald aus der Nähe von all dem verbannt, was ich so gern belauscht hätte: „Halt dich aus den Angelegenheiten der Erwachsenen raus. Geh hinauf.“ Ich war immer der Nigger vom Obergeschoss. Ich lernte das Geschoss sehr gut kennen – ich und meine kleinen grünen Soldatenfiguren. Ich sprach mit ihnen so, als wären sie richtige Menschen. „Immer wollen sie, dass wir hinaufgehen“, sagte ich dann. Und meine Soldaten entgegneten: „Das tun sie nur, weil sie dumm sind. Sie sind nicht so schlau wie wir. Wir könnten uns ohne sie viel besser amüsieren.“ „Wisst ihr was? Ich glaube, ihr habt Recht.“ Als ich begann, allein zur Schule zu gehen, war ich nicht allein. Meine Soldaten waren bei mir. Es gab einen Hund, vor dem ich immer große Angst hatte, weil er jedes Mal, wenn ich vorbeiging, zum Tor gerannt kam und bellte, als wollte er mich fressen. Also redete ich mit meinen Soldaten. „Habt keine Angst. Der Hund wird uns nichts tun. Ich trete den Hund, wenn er durch dieses Tor kommt.“ So redete ich mir erfolgreich ein, dass ich keine Angst vor diesem Hund hatte. Ich lief immer mit einem meiner Soldaten herum und sagte ihm, dass er keine Angst haben müsse, und dann begann ich mich so zu verhalten, wie ich es dem Mann geraten hatte. „Schau, ich hab keine Angst vor dem Hund. Ich zeig’s dir.“ Dann trat ich gegen das Tor und rannte weg. „Siehst du, ich hab dir doch gesagt, ich hab keine Angst.“