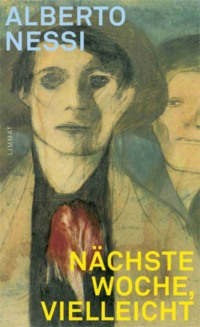

Kitabı oku: «Nächste Woche, vielleicht», sayfa 2

Schattenwind

Ich war eine schwere Geburt, erzählte mir Gesualda, sie haben mich sofort zum Taufbecken gebracht, weil sie fürchteten, ich würde gleich in die andere Welt eingehen: Wäre ich ohne das Sakrament gestorben, wäre ich ein armer Teufel ohne den wahren Glauben geblieben. Die Erlöserkirche war voller Verwandter und Freunde, darunter viele Auswanderer. Wir waren geachtet im Dorf, mein Vater war in Portugal Kaufmann geworden und sein Bruder in Uruguay. Der Pfarrer persönlich war mein Taufpate, und er gab mir auch seinen Namen: Domenico. Vielleicht ist mir deshalb etwas vom Pfaffen geblieben.

In Wirklichkeit haben sie mir drei Namen gegeben, Giuseppe Silo Domenico. Doch unterwegs ist mir das Messgewand abhanden gekommen, und ich stand in kurzen Hosen da: Giuseppe, genannt Gambadazelar, Selleriestängel, wegen der langen, dünnen Beine. Als der Pfarrer mich mit Weihwasser bespritzt hat, habe ich nicht geweint, denn ich bin brav: Nur böse Kinder weinen bei der Taufe.

Mein Tal ist ein gespaltener Granatapfel, am Grund der Spalte fließt helldunkles Wasser zwischen Kalksteinschluchten. An einen Abhang geklammert, mein Dorf. Wenige Häuser, ein Glockenturm, der in den Himmel sticht, und eine große Piazza, auf der Landkarte schwer zu finden. Cabbio. Der Käfig, in dem ich geboren wurde. Die Schlinge, die mich jetzt erwürgt.

Unser Haus stand an der Piazza, und vom Fenster aus konnte ich sehen, wie das Schwein nach dem Abstechen im Schnee zusammenbrach oder wie der Stier die in einem Gestell festgebundene Kuh bestieg, während ein Mann ihr aus dem Hals einen halben Eimer Blut abzapfte, weil die Kuh sonst das Kalb verliert.

An einem Haus neben unserem prangte ein Schild: «Piazza militare». Dort sah ich, wie der Pfarrer Maulesel und Pferde und die jungen Männer des Dorfes segnete, wenn sie ihren Militärdienst antraten. Die jungen Männer des Dorfes, ja, aber nicht Rico, der auf den höchsten Berg geflüchtet war, um nicht die Uniform anzuziehen. Er war nicht fürs Vaterland geboren, der Rico. Schüchtern, wie er war, schämte er sich, in Soldatenkleider zu schlüpfen, deshalb nannten sie ihn den Zigeuner und lachten ihn aus, er glich gewiss nicht unserem Landsmann, der damit prahlte, einen schwarzen Schnauzbart zu tragen und für den König von Preußen gekämpft zu haben.

Schon früh am Nachmittag flatterten die Fledermäuse zwischen Ahorn- und Erlenschatten auf die Saumpfade herab. Rundum magere Wiesen und Weinterrassen, oder kleine Äcker, bebaut von Frauen, die mit genagelten Holzschuhen an den Füßen Dungladungen schleppten. Manche hatten ihr Neugeborenes in der Kiepe am Feldrand abgestellt. Manche hatten ihr Kind auf dem Bergpfad zur Welt gebracht, gerade dass ihnen noch Zeit blieb, die Trage vom Rücken zu schnallen. Und wenn der Säugling starb, was vorkam, so tröstete die Frau sich weinend:

«Jetzt sorgt das Heilige Kreuz für ihn.»

Manche Frauen stiegen mit Körben voll Butter und Käse in die Ebene hinunter. Die Butterfrauen. Die Käsefrauen. Die Männer waren derweil in Frankreich, Deutschland, England, Spanien, Amerika. Die, die dablieben, kletterten auf Bäume, um Esskastanien herunterzuschlagen, sie drangen tief in den Wald ein, um Erlen zu fällen, aus deren Holz die Ruder für die venezianischen Gondolieri gefertigt wurden; aber vielleicht sagte man das bloß so, um sich eine Geschichte zu erzählen, um von venezianischen Spitzen zu träumen.

Das Holz aus den Wäldern oben wurde zu Holzkohle verarbeitet, die man auf dem Markt in Como verkaufte. Ich erinnere mich an den Platz oberhalb des Dorfes, wo der Meiler rauchte: Am Ende des Sommers geht man abends den Köhlern zuschauen, und Gesualda bringt mir bei, im Wald einen kleinen Stapel aufzuschichten, um Holzkohle zu machen, die man im Winter in den Bettwärmer tut.

Das Erste, was ich in meiner Kindheit sehe, ist ein Mann, der wie ein Reisigbündel in dem Holzkarren liegt. Im violetten Schatten kamen sie den Berg herunter, und im Karren lag Pín. Der Letzte des kurzen Zuges trug zwei Eimerchen mit dem Blut des Toten, das sie zwischen den Felsen zusammengekratzt hatten, wo er zerschellt war; das Blut ist heilig und muss mit der Leiche bestattet werden.

«Wir haben ihn da draußen gefunden, bei der Crotta.»

Crotta, das war ein schwarzes Wort für mich, weil dort unten die toten Seelen umgingen.

«Das kommt davon, wenn man unbedingt eine junge Frau nehmen will.»

PínSelig verdingte sich als Saisonarbeiter, und sie blieb allein daheim und sammelte Strohhalme, dürre Zweiglein und Hanfstängel für den Herd. Doch eines Tages war er ohne Vorankündigung zurückgekommen, und als er am Schuppen neben dem Haus vorbeiging, hatte er ein Keuchen gehört, wie von einem gehetzten Tier, er war lauschend stehen geblieben, hatte aber die Tür nicht öffnen können. Gegen Abend hatte er sich im Nebel verlaufen, an einer Stelle, wo Wasser hervorsprudelt, Muttergottesknie wird sie genannt. Er aber fluchte, er wusste nicht mehr, wo er war, es gelang ihm nicht, jenes Keuchen aus seinem Herzen zu verbannen, und so fiel er in die Schlucht.

Im Dorf hieß es, er habe sich hinuntergestürzt, weil seine Frau mit einem Schnitter Heu in den Schuppen einbrachte. Das ist meine erste Erinnerung: die Eimerchen mit dem Blut von PínSelig, der in dem rumpelnd auf dem Saumpfad daherkommenden hochwandigen Karren liegt. Im Vorübergehen hoben wir das Leintuch und betrachteten das wächserne Gesicht. Und einer neben mir sagte voller Schrecken: «Wenn sein Mund offengeblieben ist, bedeutet es, dass er jemanden aus dem Dorf zu sich rufen will …»

Als Kinder spielten wir Verstecken, «Hunde und Hase». Oder «Siegestor»: Das Tor bildeten die Arme zweier Mädchen, die Himmel und Hölle darstellten; einmal ging auch ich unter diesem Triumphbogen durch.

Manchmal versteckte ich mich in der Erlöserkirche, um die Gesichter der Sünder zu betrachten: Der Pfarrer schickt sie in die Hölle, die Sünder, und lässt sie auf ewig in den Flammen schmoren. Ich aber wollte sehen, was für Gesichter sie hatten. Gern wäre ich in die Rolle des Beichtvaters geschlüpft: Man lernt, die Stimme des Pfarrers nachzuahmen, versteckt sich im Beichtstuhl und lässt sich die Sünden erzählen. Gern hätte ich unter den Röcken der beichtenden Frauen Zuflucht gesucht. Oder unter dem Mädchen, der ich im Winter half, mit einem Stein das Eis zu brechen auf dem großen, am Dorfrand neu gebauten Waschtrog mit den Säulen. Im Frühling sah ich ihr gern zu, wenn sie Wäsche wusch. Sie sang beim Waschen. Ihre Stimme war silberhell, aber sonntags in der Kirche vernahm ich sie nie, denn in der Kirche singen nur die Männer; Eva, die aus einer Rippe Adams gemacht ist, muss still in ihrer Bank sitzen. Doch am Waschtrog sang das Mädchen.

Eines Tages näherte ich mich. Sie war allein und bat mich, ihr beim Auswringen zu helfen. Mit der Hand streifte ich ihre Schürze und fühlte die Wärme ihres Busens, und sie schaute mich etwa so an, wie sie eine Anemone anschauen könnte, deren Blüte sich gerade öffnet. Das Wasser daneben lachte.

Seit jenem Tag fühlte ich die Wärme der Frau in allen Dingen der Natur. Ich stellte sie mir auf meinen Streifzügen zum Vogelfängerturm vor und verglich sie mit den Federn der Zugvögel, die sich in den zwischen den Bäumen gespannten Netzen verfingen, wenn der Landpfarrer, ein großer Vogelsteller, die Adlerattrappe durchs Turmfensterchen herunterwarf. Und ich spürte jene Wärme auch in den grünen Hängen, die ich vor dem Haus sah. Ich wurde zur Eberesche, die gerade die ersten Blätter bekommt. Ich wurde etwas anderes. Ist das die Liebe, von der ich vage reden hörte, und immer so, als hätte sie etwas mit der Madonna und den Heiligen zu tun? Oder ist die Liebe der Stier auf der festgebundenen Kuh?

Vor dem Einschlafen sah ich das Mädchen vom Waschtrog wieder vor mir, wie sie sich für das Dorffest die Haarnadeln in den Knoten steckt.

Auf einem Steinsitz vor dem Haus lauschte ich den Geschichten der Großen, während die Fledermäuse, halb Mäuse, halb Vögel, in der Abenddämmerung Ballette aufführten. Ich übte meine Vorstellungskraft. Ich hörte von einem, der das Hydroskop erfunden hat, um den Meeresgrund zu erforschen. Oder die Geschichte des Kupferstichverkäufers Anselmo, der um die ganze Welt gereist ist. Oder die Sache mit den Geistertänzen in Cetto, ein paar Bauernhäusern unten in einem tiefen Tal, wo nie die Sonne hinkommt: Diese berüchtigten Geister bringen den Kerzenleuchter auf dem Tisch und den Kochlöffel im Kessel zum Tanzen, und dann fällt der Putz von der Decke, die Teufel und die Töpfe fangen zu tanzen an, und man sagt, das sind die Seelen, die Hilfe brauchen.

Ich träumte von diesen Seelen. Sie kämpften mit der Lehrerin der Novelletten, die wir in der Schule lasen. In der Welt herrscht ein Kampf zwischen den Verdammten und den Engeln, zwischen Gut und Böse. Und ich fragte mich, warum mein Vater gestorben war: Hatte das Käuzchen ihn sterben lassen?

Mein Vater. Fahl sehe ich ihn wieder auf dem großen Bett in dem Zimmer liegen, wo die Fledermäuse Spuren ihrer Raubzüge hinterlassen haben. Der Pfarrer und der Ministrant mit dem Weihwasserwedel. Lateinische Worte murmelnd, gibt der Pfarrer ihm die letzte Ölung, taucht den Finger ins Öl und salbt meinem Vater Augen, Brust, Mund, Hände und Fußsohlen. Und dann sehe ich ihn, wie er da ruht, mit der brennenden Kerze auf dem Nachttisch. Und danach zündet Mama drei Tage lang den Herd nicht an, damit das Feuer nicht die Seele meines verstorbenen Vaters verbrennt.

Der Tod färbt alles schwarz wie Ruß, wie der Priesterrock. Er legt sich über die Bäume im Wald, wenn der Abend kommt und der magere Fuchs sich den Häusern nähert. Alle Bäume haben eine Seele. Und ein Gesicht. Weißes Gesicht, schwarzes Gesicht. Im Winter liegen tote Insekten unterm Schnee, die Seele der Bäume reist durch unterirdische Tunnel und besucht die Seelen der Toten, auch die von PínSelig, die in dem Steinhaufen geblieben ist.

Wenn ein Kind starb, läutete man im Dorf festlich die Glocken, weil das Engelchen die himmlischen Heerscharen verstärkte: Jenen Bub aber, der nach dem Ave-Maria das Haus verlassen hatte, um die Ziegen zu rufen, sich aber nicht bekreuzigte, den hatten die bösen Geister hinuntergelockt in die Crotta, um die Ziegen zu rufen bis in alle Ewigkeit.

Es gab ein paar Seelen, die auf den Pfaden einen Ausweg suchten. Mir war, als erkennte ich sie, wenn ich manchmal gegen Abend am Fenster das rote Licht der untergehenden Sonne zwischen den Buckeln der Täler betrachtete. In Form leichter Wolken sah ich von dort oben die Seelen umherirren. Und die Hügel in der Ebene erschienen mir wie die Wellen, aus denen die Seeleute den Anker gelichtet hatten, um in die Welt hinauszufahren. Wenn man die Ohren spitzte, konnte man das Schiff tuten hören, das Onkel Lorenzo nach Brasilien und Uruguay gebracht hatte. Wann würde der Frachter für mich tuten? Ich stellte mir vor, ich würde davonfliegen wie ein Luftwesen, ein Zaunkönig: Ich bin der Herr des Universums, und die Flügel tragen mich mühelos, wohin ich will. Der Bass des Wildbachs wird zu einem der Walzer, die man zu Karneval hört, und im Flug kann ich von oben Berto Crapún sehen, der auf dem Kirchvorplatz seinen großen Kopf baumeln lässt zum Gruß. Ciao, Berto, ciao, heiliger Georg, ich gehe den Düs töten.

Von den Geschichten, die man sich in den Ställen erzählte, fand ich die von dem Soldaten lustig, der im Dienst extra in die Hose gemacht hatte, um ausgemustert zu werden, und der dann auf der Piazza seine Uniform angezündet hatte. Und beeindruckt war ich von der Tat des Banditen, die eine Hand im «Totenbuch» der Sakristei in Bruzella verewigt hatte: «Der hochehrwürdige Don Michele wurde am 2. Juli in seinem Pfarrhaus von der mörderischen Flinte des Luigi Pagani, genannt ‹Mattireu›, aus Vacallo getroffen. Grund war die Energie, die der Pfarrer gegen den Liberalismus entfaltete. Und fast, als wäre man zu Zeiten der Schreckensherrschaft, wurde er nicht einmal begraben.» Mir hatte der Pferdehüter davon erzählt, einer, der sich denen anschloss, die Revolution machten, und der auf der Wange eine Narbe hatte.

Verstehen wir uns recht, die Revolution hatte nichts mit Marx und Proudhon oder mit meinem Freund Antero zu tun: Es bedeutete, den Freiheitsbaum aufzurichten mit dem Hut von Wilhelm Tell auf der Spitze. Oder mit der Sichel am Gürtel loszuziehen, um gegen die Regierung anzuschreien. Es bedeutete Carabinieri gegen Bersaglieri, Liberale gegen «uregiatt», diese Reaktionäre und Frömmler, die lange Haarbüschel hinter den Ohren haben und an den Türen horchen. In meinem Tal waren fast alle «uregiatt»; und wer die Partei verriet, bekam einen Presssack mit Menschenscheiße drin zum Geschenk.

Mich beeindruckten die Einzelheiten: die Lanze des Heiligen, der Schlund des Drachen, das Tüchlein der Madonna, der Presssack aus Scheiße, das Hinkebein des Jungen, der eine rostige Flinte geklaut hatte, um dem Pferdehüter in den Getreidefeldzug zu folgen. Ich sah den Krüppel und wurde selbst Krüppel. Vielleicht ist damals, in den Ställen der Kindheit, mein Lahmen entstanden. Sich lahm fühlen mit den Lahmen, Stotterer mit den Stotterern, elend mit den Elenden.

Aus meinem Dorf bleibt mir noch das Rascheln der Blätter in Erinnerung, wenn die Seidenraupen daran knabberten, die ich manchmal anschauen ging in einem Haus, wo es eine Seidenraupenzucht gab, und mir war, als hörte ich den Regen auf den Dächern. Die Stimmen der Frauen, «gsch gsch gsch», von einer Seite des engen Tals zur anderen, um die Kühe und Ziegen zu rufen. Der Mistgeruch. Die Schläge der großen Glocke, die das Ende der Weide für das Vieh verkündet und die Kastanienernte einläutet: Wenn nachts der Wind aufkommt, weckt Gesualda mich sehr früh. Der Wind hat seine Arbeit getan, deshalb ist es Zeit, sich das Leinensäckchen an die Taille zu hängen und loszugehen.

Ich erinnere mich an die Höcker der Kamele, die den Himmel erobern. Napoleons Hut auf dem Berggipfel. Den Mond im Fenster. Den Küchentisch, an dem mein Vater uns am Abend die Briefe seines Bruders aus Uruguay vorlas. Uruguay: ein Zauberwort. Doch in einem Brief schrieb der Auswanderer: Schickt mir eine Ansicht des Monte Generoso. Kann man sich also nie vom eigenen Land lösen?

Ich erinnere mich an die Stimmen derjenigen, die im Februar durchs Dorf liefen und riefen, dass der Bär aus der Höhle gekommen ist. An die Gebete vor dem Einschlafen, die das böse Tier vertrieben, um für den Heiliggeist die Arme auszubreiten. Die Geschichten: vom Natterhahn, einer roten Schlange mit Hahnenkamm, die wie ein Hahn kräht und still auf den Bäumen lauert, um dich zu überfallen. Vom Düs, einem Ungeheuer, das man nachts auf den Felsen heulen hört.

Oder die Zaubermittel: getrocknete Esskastanien, um nicht vom Esel gebissen zu werden, Ölzweiglein gegen den Blitz, Stein im Rücken, um sich beim Heuen vor Schlangen zu schützen. An Allerseelen wird dann eine Schüssel mit gekochten Kastanien auf den Küchentisch gestellt, damit die Toten selig nachts, wenn sie kommen, etwas zu essen haben; wenn du ihnen nichts gibst, ziehen die Toten selig dich an den Füßen.

Und die Lieder. Am Sonntag hörte man aus der Osteria die Mora-Spieler Zahlen durcheinanderschreien, ein wilder Kampf von Fingern, die auf den Tisch schlugen: Es ging um Leben und Tod, die Rufe ließen auch Gott zittern. Danach wurden Lieder gesungen, mit weinselig gedehnten Vokalen. Und da begleitete auch ich das Waldvögelein, das der Schönen den versiegelten Brief bringt, übers Land, ging mit Violeta hinaus aufs Feld und wurde ihr Gingín, der sie bewunderte, flog unter dem weißen Mond zu dem Schiff, das mich in der Ebene erwartete.

Heute Morgen folgtest du mit dem Blick den Tauben, die bei ihren Freudentänzen zarte Schatten auf die Gräber werfen und dann in die Bläue hinauffliegen, ohne sich je im Flügelschlag zu irren.

Nach dem Besuch bei mir bist du auf den Platz gegangen, den sie in der Stadt nach mir benannt haben, ich habe dich gesehen, vor dem Denkmal mit den Worten der Nationalhymne und der Plakette des «capitão de mar e guerra», der die Hymne verfasst hat, bist du stehen geblieben. Mir schien, als sähe ich dich das Gesicht verziehen. Im Blumenbeet hast du meine in eine Säule gemeißelten Züge betrachtet. Die Hecken riechen da nach Pisse. Du hast dich auf eine Bank gesetzt: exotische Pflanzen und das Bild von Che Guevara als Graffiti auf dem Kiosk in der Mitte der Anlage.

Auf der Bank neben deiner kaute ein Einzelgänger irgendetwas, weiter drüben döste ein Farbiger in der blassen Februarsonne. Ein Alkoholiker trank aus einem Karton. Der Alte an der Ecke, wo das Geschäft ist, sang den Passanten eine Art kehliges Klagelied: einen Anti-Fado ohne Worte und ohne Melodie.

Dann ist ein spindeldürrer, verwirrter Typ auf dich zugekommen, und du hast ihm ein paar Cents gegeben. Ist das deine Brüderlichkeit?

Am Tabakladen Casa Navaneza habe ich mich unter die Menge gemischt, die sich dort drängte, um die aus Paris eintreffenden Telegramme zu lesen. Entsetzliche Nachrichten. Massenerschießungen, Champs-Élysées in Flammen. Und der größte Teil der Leute auf Seiten der Versailler.

«Schluss mit der Anarchie! Schluss mit dem Pöbel!»

«Das sind die mit der sozialen Frage!», schrie außer sich ein Herr, Stammgast der Bordelle in der Rua dos Cavaletes, nachdem er die Zigarre aus dem Mund genommen hatte.

«Sie werden von den Garibaldinern gesteuert …»

«Sie wollen Paris in Brand stecken!»

«Sie hissen auf den Kirchen die rote Fahne!»

Die Leute gaben Proudhon die Schuld. Eine vorbeikommende Vicomtesse fächelte sich mit einem Paillettenfächer:

«Wenn du dem Volk den kleinen Finger reichst, nimmt es die ganze Hand.»

«Über den Sozialismus diskutiert man nicht, man knallt ihn ab!»

«Tod den Banditen, die den Erzbischof von Paris erschossen haben!»

Mit der üblichen Gruppe bin ich zum Largo de Abeogaria gegangen, um den Vortrag von Salomão Sáragga über «Die historischen Kritiker Jesu» zu hören. Ich war neugierig auf die Worte dieses Juden, der im Cenáculo verkehrt, der Mann ist mit allen Wassern gewaschen. Doch als wir ankamen, war die Tür verschlossen. Das an der Tür angeschlagene Dekret sprach klare Worte; und so sind wir draußen stehen geblieben, haben uns angeschaut und uns mit dem Duft der vor dem Casino blühenden Akazien getröstet.

Sie legen uns den Maulkorb an! Das «Diario do Governo» hat das Dekret veröffentlicht. Sie beschuldigen uns, von der Staatsreligion verurteilte Ideen zu verbreiten. Hier kommandiert der Marquis von Avila und Bilama …

Sankt Antero

Sie nennen ihn Sankt Antero, den Heiligen. Wie der Drachenjäger aus meiner Kindheit. Auch wenn er sich während seines Studiums an der Universität von Coimbra mit herausfordernder Miene an den Allmächtigen wandte, die Uhr in der Hand, im Beisein der Kommilitonen, und mit Donnerstimme in die Nacht schrie: «Alter Despot, wenn es wahr ist, dass es dich gibt, gebe ich dir fünf Minuten, um mich mit dem Blitz zu erschlagen!»

Wir treffen uns fast jeden Tag bei ihm in der Rua dos Fanqueiros, oder wir gehen zu Jaime, oben in einer Querstraße des Barrio Alto. Dort schmieden wir Komplotte, und unter uns hört man einen Esel iahen. Antero gefällt mir: Haare und Bart wie Dornengestrüpp, die Augen glänzende Beeren. Er hat etwas Reines und Zähes an sich. Auch Eça de Queiroz und Santos Valente kommen ihn besuchen. Gestern hat Santos uns ein lateinisches Gedicht vorgetragen, und uns blieb der Mund offen stehen, obwohl wir Latein nicht mögen, weil es die Sprache der Prälaten ist. Und nebenan wohnen ausgerechnet zwei Kanoniker, die wütend sind, weil unsere Diskussionen sie nicht schlafen lassen.

Der Heilige schildert uns seine Abenteuer. Zuerst, in Paris, arbeitete er als Drucker, weil er wissen wollte, wie die «travailleurs» leben: In der Druckerei einer Pariser Zeitung lernte er den Historiker Michelet kennen. Michelet ist sein Idol. Dann erzählt er mir von seiner Zeit in Amerika: Abraham Lincoln, der Präsident, wurde ermordet, weil er für die Befreiung der Sklaven eintrat. Wir sind hier für die Befreiung des Menschen.

Gegen Mitternacht verlassen wir die Kanoniker und den Esel, im Garten von São Pedro de Alcântara flüstern die Palmen. Ein paar Gaslampen unterbrechen die Dunkelheit. Mir ist, als würde ich verfolgt, ich spähe in die Hauseingänge und höre unter dem Sternenhimmel den Tiger von Lissabon atmen. Wir gehen bis zum Park des Príncipe Real, dann hinunter nach Estrela und hinauf bis Prazeres, außerhalb des Zentrums. Hinauf und hinab, auf dem Rücken des Tigers. Dort gibt es keine Spione. Auf einer Bank sitzend, kann man den Aufstand proben. Nächste Woche, vielleicht …

Allmählich durchdringen die Augen des Tigers die Finsternis, die Blumen werden aufmerksam, beginnen ihre Blüten zu öffnen. Dann liest der Heilige uns ein Sonett von sich vor, das von der Sonne handelt: «die helle Sonne, Freundin der Helden». Eines Nachts hat er sich mit einer Marmorstatue angelegt, die aus der Dunkelheit auftauchte, noch vom Flämmchen einer Laterne beleuchtet. Er hat die Statue aufgefordert, sich unserem Kampf anzuschließen. Antero spricht mit den Toten, das weiß man. Vom Wacholderschnaps erhitzt, hat er sich von seiner dichterischen Ader hinreißen lassen und Homer beschworen.

«Vater der Dichter, wir kommen von Luso, Sohn der Venus», hat er ausgerufen, «unsere Stadt, Ulixbona, wurde von deinem Odysseus gegründet. Jetzt beginnt für uns eine neue Odyssee!»

Homer, selbstverständlich. Aber sein Liebling heißt Charles Baudelaire. Immer hat er ein Buch von ihm in der Tasche. Er hat ihm eine Ode gewidmet, eins seiner satanischen Gedichte, und es uns vorgetragen. Ich blickte die Friedhofsmauern entlang und sah die Zypressen schemenhaft in die Dunkelheit ragen. Dann hat er das Gedicht von dem Meeresvogel aufgesagt, der dem Schiff folgt, auf die Planken fällt und von den Matrosen verspottet wird, weil er all seine Anmut verloren hat: der Dichter. Und während er der Nacht dieses Gedicht aufsagte, leuchteten die Augen des Heiligen über dem Bartgestrüpp.

Manchmal veranstalten wir unsere konspirativen Treffen im Café Central in der Rua Aurea, ich finde das für Verschwörer nicht so geeignet, denn es ist voller Reicher mit weißer Krawatte, auf die zu Hause womöglich ein livrierter Diener wartet; Antero dagegen trägt eine Alpakajacke, und ich bin immer schwarz gekleidet und sehe aus wie ein Mystiker, das sagt auch meine Cecilia immer zu mir. Aber ich ziehe mich schwarz an, weil die Armut auf der Welt schwarz ist.

Antero spricht oft mit mir über Proudhon. «Ich denke wie Proudhon und Michelet; ich fühle, fantasiere und bin wie der Autor der Nachfolge Christi», sagt er zu mir. Ich gebe ihm die Lieferung der französischen Übersetzung des «Kapitals» von Karl Marx weiter.

Dieser Marx ist ein heller Kopf, er hat verstanden, was der Kapitalismus ist: ein Gift, das die Menschen tötet. Es vergiftet sie überall, nicht nur in Portugal, auch in meiner Schweizer Heimat, die eine Republik ist. Das Land Rousseaus: In der Buchhandlung haben wir einen Essay von ihm, «Diskurs über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen», ich habe mir einen Satz daraus abgeschrieben: «Der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen: dies ist mein, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft.»

Das Land gehört niemandem. Ich habe mit Antero darüber gesprochen, und er hat gesagt, wenn du wirklich an Rousseau glaubst, musst du zulassen, dass die Armen die Reichen bestehlen. Doch meiner Ansicht nach geht es darum, dass man eine Gesellschaft aufbauen muss, in der es nichts zu stehlen gibt.

Wir sprechen über Politik und Philosophie. Dann zieht er sein Buch heraus.

«Baudelaire sieht eine Leiche in einer Wolke und eine Kathedrale in einem Wald. Verstehst du, José?»

«Aber wie machen die Dichter es, dass sie Sachen sehen, die nicht da sind?»

«Sie sehen sie mit dem inneren Auge. Wir tragen alle Dinge in uns. Man muss sie nur sehen können.»

«Eines verstehe ich nicht. Blumen sind schön. Wie können sie aus dem Bösen entstehen? Sollte es nicht besser heißen: ‹les fleurs contre le mal›?»

Daraufhin hat Sankt Antero mir erklärt, dass in der Dichtung nur die Musik und die Bilder zählen. Und auch eine Fledermaus, die mit dem Kopf gegen die Mauer stößt, kann schön sein. Oder Regentropfen, die im Fallen Gefängnisgitter zeichnen. Oder Särge und Spinnen. Oder die Angst, die eine schwarze Fahne in den Schädel pflanzt. Er hat aber hinzugefügt, dass das Böse nicht von der Erde verschwinden kann.

Er war düsterer Stimmung und hat mir von dem Erdbeben erzählt, das Lissabon vor über hundert Jahren zerstört hat, genau an Allerheiligen: Kirchen und Häuser zu Schutt und Leichen gemacht. Voltaire hat ein Poem über dieses Böse verfasst, das auf der Erde tobt, ein Poem gegen das «Alles ist gut» bestimmter Philosophen. Alles ist Krieg auf der Welt, auch zwischen den Pflanzen und Blumen ist Leid. Die Freude zieht vorüber wie ein Schatten.

«Eines Tages wird alles gut sein: Das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles gut, das ist die Illusion.»

Während er das sagte, spürte ich ein Röcheln in der Lunge. Und rund um mich sah ich, da im «Central», diejenigen, die Ländereien und Sklaven in Brasilien besitzen, die Hammelesser mit rubinbesetzten Krawattennadeln. Gewiss, auch sie fühlen Schmerz, dachte ich. Oder ist Geld das Betäubungsmittel der Seele?

In Paris hätte Antero zu gern Charles Baudelaire getroffen. Doch der Dichter hatte keine Zeit zu verlieren und folgte den alten Frauen auf der Straße, verliebte sich in Passantinnen, schloss Spinnen in sein Gehirn ein. Antero kann ihn auswendig. Er hat mir auch gesagt, dass man ihm in Frankreich den Prozess gemacht hat: Verurteilung wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Beschlagnahmung von «Les fleurs du mal».

«Sie haben es gemacht wie mit Flaubert. Wir müssen die Bourgeois vernichten …», flüsterte er.

Das sagt er, aber in Wirklichkeit sind Worte seine einzige Waffe. Er glaubt, dass sich das Böse in Gutes verwandeln kann.

Nach einem weiteren Wacholderschnaps erfasst ihn die Schwermut. Und er rezitiert mir «Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle …». Ich habe mir den Vers notiert, weil mir diese Musik gefällt, meine Mutter war Französin, in Frankreich haben sie die Revolution gemacht, und dort sind die Dichter. Mein Lieblingsgedicht allerdings ist das von den «petites vieilles», die wie Gespenster durch Paris irren und ihr blumenbesticktes Handtäschchen an sich drücken, und niemand erkennt sie. Wenn ich es lese, überkommt mich das Lahmen.

Antero de Quental schreibt Sonette und sagt, dass die Dichter die Sichtweise auf die Welt verändern. Ich, José Fontana aus Cabbio, noch für kurze Zeit wohnhaft in Lissabon, schreibe Versammlungsprotokolle, Vereinssatzungen, Bettelbriefe, Artikel über das Proletariat und die Kooperativen, um die Menge des Bösen zu verringern, die es auf der Welt gibt.

«Es genügt nicht, die Sichtweise auf die Welt zu verändern», sage ich zu ihm, «man muss die Welt verändern. Wir sagen hier Gedichte auf, während die Arbeiter weiter wie Objekte benutzt werden und weiter ihr Leben geben für die Schurken.»

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.