Kitabı oku: «Cienfuegos»

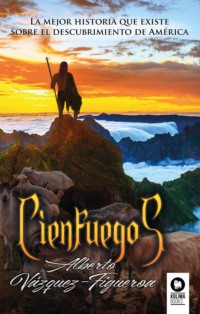

Cienfuegos

Alberto Vázquez-Figueroa

Categoría: Novelas con valores

Colección: Biblioteca Alberto Vázquez-Figueroa

Título original: Cienfuegos

Primera edición: 1987

Reedición actualizada y ampliada: Abril 2021

© 2021 Editorial Kolima, Madrid

www.editorialkolima.com

Autor: Alberto Vázquez-Figueroa

Dirección editorial: Marta Prieto Asirón

Portada: Silvia Vázquez-Figueroa

Maquetación de cubierta: Sergio Santos Palmero

Maquetación: Carolina Hernández Alarcón

ISBN: 978-84-18263-89-7

Impreso en España

No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares de propiedad intelectual.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

COLECCIÓN CIENFUEGOS

1 Cienfuegos

2 Caribes

3 Azabache

4 Montenegro

5 Brazofuerte

6 Xaraguá

7 Tierra de Bisontes

Jamás tuvo nombre de pila.

Desde que recordaba –y su memoria se limitaba a bosques, riscos, soledad y cabras montaraces–, nadie le conoció más que por el apelativo de Cienfuegos, sin que nunca llegara a saber con certeza si tal denominación se debía al apellido de su madre, al color de su cabello o a un simple sobrenombre de razón desconocida.

Hablaba poco.

Sus conversaciones más profundas no tenían nunca lugar a base de palabras, sino de sonoros, prolongados y cadenciosos silbidos, en un lenguaje propio y privativo de los pastores y campesinos de la isla, que se comunicaban de ese modo de montaña a montaña, en lo que constituía una forma de expresión más lógica y práctica en aquella agreste Naturaleza que la simple voz humana.

En un amanecer fresco y tranquilo, cuando los sonidos, que las paredes de roca hacían rebotar de un lado a otro, parecían atravesar con tierna suavidad un aire húmedo y limpio, Cienfuegos se sentía capaz de mantener una charla perfectamente inteligible con el cojo Bonifacio, quien desde el fondo del valle solía ponerle al corriente de cuanto su primo Celso, el Monaguillo, le transmitía a su vez desde el villorrio.

Fue así como tuvo noticias de que el viejo Amo acababa de recibir la extremaunción y estaba a punto de emprender el Camino de Chipudes, con lo que nuevos señores llegarían muy pronto a La Casona, lo que constituiría sin lugar a dudas la primera auténtica novedad digna de ser tenida en cuenta en sus ciertamente no muchos años de existencia.

Nadie sabía su edad.

Resultaba a todas luces imposible conocerla ya que en parte alguna había quedado constancia del día o el año en que vino al mundo, y aunque su cuerpo, fornido y musculoso, era ya el de un mozarrón hecho y derecho, su rostro, su voz y su mentalidad correspondían por el contrario a un adolescente que se resistía a abandonar el difícil y fascinante mundo de la niñez.

Tampoco tuvo infancia.

Todos sus juegos se habían limitado a lanzar piedras y bañarse en las charcas, siempre a solas, y sus afectos se centraban en algunos pájaros, un viejo perro y cabritillos que acababan creciendo y convirtiéndose en bestias apestosas, desagradecidas y rencorosas.

Su madre había sido al parecer una cabrera bastante más salvaje y maloliente que las mismísimas bestias que cuidaba, y su padre, aquel Amo que ahora se encontraba al borde de la muerte y que se iría a la tumba sin admitir que dejaba en la isla más de treinta bastardos de cabellos rojizos.

Aquella hermosa melena entre rubia y cobriza que le caía libremente por la espalda constituía sin lugar a dudas la única herencia visible que su progenitor le había otorgado; herencia compartida con otra docena de chicuelos de las proximidades, que daban fe de esa manera de las incontenibles apetencias sexuales y el innegable atractivo físico del señor de La Casona.

No sabía leer.

Si apenas hablaba, de poco le hubiera servido la lectura, ya que la mayoría de las palabras le resultaban desconocidas por completo, pero no había nadie sin embargo en la isla que conociera más a fondo sus secretos, supiera más de la Naturaleza y sus continuos cambios o fuera capaz de lanzarse con mayor decisión por los acantilados y riscos, saltando sus precipicios sin más ayuda que un valor que rayaba en la inconsciencia y una larga pértiga con la que salvaba vanos de hasta doce metros, o por la que se dejaba deslizar descendiendo así por un farallón cortado a pico en cuestión de minutos.

Tenía algo de cabra, algo de mono y algo de cernícalo, porque en ocasiones conseguía mantenerse en inconcebible equilibrio sobre un simple saliente de piedra en mitad de un abismo, y se creería que en un determinado momento, al brincar de una roca a la de enfrente se detenía en el aire sosteniéndose en él como si su profunda ignorancia le impidiese aceptar que existían desde antiguo rígidas e inamovibles leyes sobre la gravitación de los cuerpos.

Apenas comía.

Le bastaban unos sorbos de leche, algo de queso y los frutos silvestres que encontraba a su paso, y cabía admitir que se trataba de un auténtico milagro de la supervivencia, puesto que a nadie más que a la mano de Dios podría atribuirse el hecho de que hubiera conseguido criarse sano y fuerte durante los largos años que había vivido prácticamente solo en el corazón de las montañas.

Se sentía feliz.

Al no conocer más que aquella vida de libertad constante en la que no tenía que depender siquiera de un lugar que pudiera considerar vivienda permanente, vagabundeaba a gusto tras el ganado sin rendir cuentas de sus actos más que a sí mismo, o al viejo e indiferente capataz que dos veces al año subía a comprobar que los animales continuaban aumentando el patrimonio de su amo.

A nadie le importaban en realidad gran cosa aquellas bestias, que no constituían más que uno de los muchos rebaños que se desperdigaban por los riscos vecinos convertidos en simples números a la hora de determinar el valor de una propiedad cuyos intereses de los últimos tiempos apuntaban más hacia el mar y el floreciente comercio con la metrópoli que al cultivo de las tierras o el aprovechamiento racional de la carne y la leche.

Sentado en la cima del acantilado, balanceando las piernas sobre un abismo que a cualquier otro le hubiera revuelto el estómago de vértigo, el muchacho observaba a menudo el lejano puerto o las grandes naves que fondeaban en la ensenada, preguntándose qué diantres podrían contener las barricas y fardos que bajaban a tierra, y a quién demonios le serían de utilidad tantas cosas absurdas.

Durante los trece primeros años de su vida, Cienfuegos se limitó por tanto a ejercer de lejano espectador de una vida que se iba desarrollando con especial monotonía en el fondo del valle o la bahía sin demostrar jamás el más mínimo interés por integrarse a ella, puesto que las escasas ocasiones en que se arriesgó a observarla de cerca llegó a la dolorosa conclusión de que se encontraba mucho más a gusto entre las cabras.

La primera vez que visitó el villorrio un cura corrió tras él con la nefasta intención de bautizarlo y darle un nombre, pero la sola idea de que le rociaran la cabeza con agua bendita mientras pronunciaban palabras cabalísticas se le antojó cosa de brujos, por lo que optó por la sencilla solución de aferrar su pértiga, dar un salto hasta el tejado de la iglesia y brincar desde allí a una roca cercana, lo que lo colocó de inmediato en su terreno permitiéndole regresar sin más problemas a sus tranquilas quebradas y montañas.

Años más tarde, y a instancias del cojo Bonifacio, decidió bajar de nuevo al pueblo a hacer retumbar los tambores durante la fiesta del santo patrón, y aunque ese día el cura se encontraba demasiado atareado como para corretear tras él, tuvo no obstante la mala fortuna de toparse en una callejuela solitaria con la viuda Dorotea, una mujerona enorme y bigotuda que se empeñó en asegurar que había sido amiga de su madre y no podía por ello consentir que el hijo de un ser del que conservaba tan gratos recuerdos durmiera al aire libre.

Penetrar en una casa constituyó para el joven pastor pelirrojo una experiencia traumatizante, ya que apenas la puerta se cerró a sus espaldas se sintió como enterrado en vida, le invadió una profunda angustia y tuvo la impresión de que le costaba un enorme esfuerzo respirar libremente.

Por si todo ello fuera poco, a la entrometida gordinflona se le metió entre ceja y ceja la absurda idea de que apestaba a estiércol y a macho cabrío, ignorando sus propios hedores y el sudor que le corría por la frente humedeciéndole el mostacho, por lo que acabó por introducirlo en un gran barreño de agua tibia para frotarle insistentemente, enjabonándolo a conciencia hasta dejarle reluciente y oliendo a lavanda.

Al poco aconteció la cosa más absurda e inconcebible de que el pobre muchacho tuviera jamás noticia, ya que a pesar de que nunca había oído hablar de cristianos antropófagos, creyendo siempre que era esa una costumbre reservada a los salvajes africanos, la viuda Dorotea demostró su desmedida afición a la carne humana lanzándose ansiosamente sobre sus muslos, decidida al parecer a devorarlo en vida, comenzando en primer lugar por sus partes más delicadas y asequibles.

Con un alarido de terror, el espantado Cienfuegos dio un salto a riesgo de dejarle un trozo de prepucio entre los dientes, y precipitándose de cabeza por la ventana cayó cuan largo era en mitad del chiquero, arruinando en un instante el esfuerzo del baño y corriendo el peligro de que un enorme cerdo acabara el trabajo que iniciara la gorda.

Huyó del pueblo desnudo, apestando a mierda y espantado, jurándose a sí mismo no volver a descender jamás de sus montañas, dado que el mundo de los valles y la costa se le antojaba un lugar enloquecido y tenebroso cuyas reglas de comportamiento renunciaba desde aquel mismo momento a comprender.

Por ello, cuando una lluviosa mañana de mayo el fiel Bonifacio le pidió que acudiera al entierro del señor de La Casona, que se había decidido a emprender –muy contra su voluntad– el definitivo Camino de Chipudes, se hizo por primera vez en su vida el sordo, limitándose a observar desde la copa de una palmera, que avanzaba peligrosamente sobre el vacío, el largo cortejo fúnebre que se perdía en la distancia.

El nuevo amo de la hacienda tardó casi tres meses en instalarse definitivamente en La Casona, ya que a pesar de haberla sembrado de bastardos, el difunto no dejó ningún heredero legítimo en la isla y tuvo que ser un sobrino, llegado de tierras muy lejanas y desconocedor por tanto de las costumbres locales, el que tomara posesión del hermoso valle, los montes circundantes, los densos bosques y los centenares de cabras, cerdos y ovejas que pastaban libremente a todo lo largo y ancho de aquella atormentada orografía, la más abrupta que existía sobre la superficie del planeta.

Trajo consigo el nuevo señor –vizconde de Teguise– a su flamante esposa, una hermosa germana de larga melena incapaz de pronunciar una sola palabra en correcto castellano, pero de particular encanto, exquisita dulzura y muy dada a la contemplación de la Naturaleza, de la que se mostraba especialmente amante, por lo que pareció encontrarse desde el primer momento sumamente feliz en la bellísima isla.

La joven vizcondesa solía abandonar muy de mañana el macizo caserón, y unas veces a pie y otras a lomos de una nerviosa yegua negra, se adentraba por los más intrincados senderos de los valles, trepaba a los altivos roques o se perdía a propósito en los profundos y rumorosos bosques en busca de los escasos vestigios que aún perduraban de las primitivas viviendas aborígenes.

Y lo inevitable ocurrió un caluroso mediodía de junio, cuando tras toda una larga y fatigosa cabalgada decidió tomar un reconfortante baño en la más hermosa y recóndita laguna, y tras permanecer casi una hora amodorrada al tibio sol que secaba dulcemente su blanca piel de nácar, entreabrió los ojos para descubrir, desconcertada, la hermosa figura masculina que estaba a punto de adentrarse en el agua a no más de diez metros de distancia.

Atisbó tímidamente entre la espesa maleza y se asombró por la belleza de aquel hombre-niño de verdes ojos, larga melena rojiza, pecho de Hercúleas, piernas de acero y algo asombroso que en un principio se le antojó como añadido por capricho y sin más razón que atraer su mirada y dejarla allí prendida, hipnotizada por un inconcebible prodigio inimaginable para quien no había visto desnudarse más que a tres hombres a todo lo largo de su vida.

–¡Mein Gott!

Agitó repetidamente la cabeza, como tratando de desechar una visión fruto quizá de una indigestión a causa de las incontables moras que había ido picoteando a todo lo largo del camino, pero la inquietante aparición continuó tercamente ante sus ojos, se introdujo en el agua y comenzó a nadar con gestos tan apacibles y armoniosos que se diría un sueño.

Cuando se encontraba a menos de tres metros de distancia, Cienfuegos alzó el rostro y le sonrió con absoluta naturalidad, como si el hecho de descubrir en mitad del bosque a una bellísima rubia desnuda fuera algo normal y rutinario.

Tomó asiento a su lado y ella extendió la mano y le rozó con el único fin de cerciorarse de que era de carne y hueso. Él imitó su gesto y luego el dedo de la mujer descendió por la firme barbilla, el ancho pecho y el pétreo vientre para deslizarse al fin durante un tiempo que se le antojó infinitamente largo y turbador por aquella parte del cuerpo que en un principio provocó su exclamación de asombro, y que al observar ahora de cerca le obligaba a tragar saliva con esfuerzo para humedecerse a continuación los labios suavemente.

De regreso a La Casona la vizcondesa se encerró en su dormitorio alegando que le dolía terriblemente la cabeza y pasó la noche en vela rememorando una y mil veces la infinidad de maravillosas sensaciones que había experimentado en el transcurso de las más hermosas horas imaginables.

Decir que había iniciado a un niño que era a la vez el hombre más hombre que pudiera soñarse no bastaba, porque lo cierto era que había sido ella, pese a sus veinticuatro años y seis de experiencia, la auténticamente iniciada aquella tarde, y a la que le correspondiera descubrir cuán profundamente se encontraban enterrados los secretos del placer y con qué inconcebible e inexperta maestría había sabido hacerlos aflorar aquella silenciosa criatura cuya sola sonrisa valía más que un millón de palabras.

¿Quién era y de dónde había salido?

Ni siquiera sus nombres se habían dicho, sin compartir más que suspiros y caricias, y aunque no consiguió evitar que se le escaparan apasionadas frases en los momentos críticos, resultaba evidente que el muchacho no había captado su auténtico significado y en el fondo de su alma, Ingrid Grass, señora de La Casona y vizcondesa de Teguise por su matrimonio con el capitán León de Luna, agradeció profundamente el hecho de que su jovencísimo amante no conociese una sola palabra de alemán, pues ello le permitió dar rienda suelta a sus más íntimos anhelos y susurrarle al oído las más ardientes expresiones que le acudían a la mente.

Con los ojos clavados en el techo buscó esa noche su rostro en cada viga y cada sombra, y echó de menos el dulce olor de su piel de niño grande, el peso de su cuerpo, el tacto de sus manos y el leve jadear de placer sobre su cuello.

Llamó al sol en su ayuda rogándole que acudiera a mostrarle los caminos del bosque, odió las largas horas que precedían al alba; le dio mil nombres absurdos a su amado, se vistió en la oscuridad nerviosamente y, apenas vislumbró el primer atisbo de luz sobre el dormido mar que era un espejo, abandonó furtivamente el caserón y corrió en busca de la laguna de sus sueños.

Fue a principios de agosto cuando ocurrieron los milagros.

El cojo Bonifacio comenzó a caminar cada vez más rectamente, y pese a que durante un tiempo se esforzó por conservarlo en secreto, al poco le confesó a su primo Celso que ciertas noches de luna se le aparecía una virgen que le obligaba a seguirle a paso vivo por senderos de montaña para conseguir de ese modo que su atrofiada pierna recobrara el vigor de los tiempos pasados.

El monaguillo se mostró escéptico, alegando que si la Virgen deseara hacer milagros no tenía por qué recurrir a tan fatigosos ejercicios de rehabilitación, pero como se daba el caso de que sufría desde niño un leve tartamudeo que le convertía en blanco de mil burlas, decidió acompañar al cojo en sus nocturnas correrías con la esperanza de que tal vez hablando largamente con la extraña aparición se corrigiera de igual forma su defecto.

Pasaron cuatro noches en vela y al relente sin resultado alguno, pero a la quinta, y cuando comenzaba a desconfiar de las fantasías de su primo, la vio aparecer como nacida de la nada; envuelta en una larga túnica y con el cabello al viento, fantasmagóricamente iluminada por una luna en creciente que jugaba a aparecer y desaparecer entre las nubes.

Quiso decirle algo pero su tartamudez empeoró a tal punto que ni siquiera el más leve sonido acertó a escapar de entre sus labios, limitándose a permanecer clavado allí, tan aterrorizado, que hasta diez minutos más tarde no advirtió por la humedad de sus ropas que se había orinado encima.

Corrió luego en silencio tras el cojo, que parecía tener ahora alas en los pies, pero pese a todos sus esfuerzos la prodigiosa aparición se diluyó en el aire coincidiendo con la llegada de una nube y resultó inútil que registraran juntos los intrincados senderos del bosque, quedando bien patente que la celestial señora había decidido regresar al lugar de donde vino.

Juró no contarle nada a nadie, pero cuando tres días más tarde el señor cura se extrañó de que a todo lo largo de una pormenorizada confesión el monaguillo no hubiera tartamudeado ni siquiera una vez, este se sintió en la obligación de revelarle que su evidente mejoría en el habla se debía sin duda a la intervención de la divina providencia.

Fray Gaspar de Tudela no se había distinguido a lo largo de su ya dilatada existencia por la agudeza de su mente o lo acertado de su juicio, pero tras rumiar largamente sobre los extraños fenómenos que estaban ocurriendo en su parroquia e interrogar a fondo al inocente Bonifacio, decidió que lo más sensato sería acudir en persona al sendero del bosque haciéndose acompañar por su fiel sacristán y media docena de las más fervientes beatas del lugar.

Era noche de luna llena en pleno agosto; noche tan clara que incluso podía distinguirse en la distancia la silueta de la isla vecina con su inmenso volcán que semejaba un gigantesco pecho femenino; noche de olores densos, gritos de aves en celo, millones de grillos y estrellas fugaces que surcaban el cielo persiguiendo murciélagos.

Y todos la vieron tal como la habían descrito, o tal como aparecía en las estampas y en los cuadros, con su inmaculada túnica y su cabello al viento; más hermosa que en la más perfecta imagen que hubieran reproducido jamás manos humanas.

Nació de la luz y se adentró en las sombras, y cuando a instancias del cojo Bonifacio la siguieron aprisa y en silencio, cada cual rogaba en un susurro que le concediera su viejo sueño más amorosamente atesorado.

La perdieron de vista unos instantes, pero al poco la descubrieron de nuevo al borde de una quieta laguna, tan inmóvil y blanca como un ángel de cementerio que permitiera de improviso que la túnica se deslizara de sus hombros para quedar totalmente desnudo y a la espera de un hermoso milagro indescriptible.

Y el milagro cobró forma en la figura de un mozarrón que surgió de la espesura, la alzó en vilo y le obligó a que le ciñera las piernas a la cintura para convertirse así de improviso en una sola persona.

La beata más anciana dejó escapar un lamento y otra lanzó un suspiro.

Una tercera gritó incapaz de contenerse, y fray Gaspar de Tudela la emprendió a sopapos, coscorrones y patadas con el desconsiderado tartamudo y el estúpido cojo que le habían obligado a ser testigo de cómo la señora vizcondesa de Teguise le ponía los cuernos al vizconde con un sucio cabrero.

Ya de regreso al valle trató de presionar a las mujeres suplicando que por el bien de la comunidad guardaran el secreto, pero dos días más tarde comprobó, desolado, que apenas quedaba nadie entre sus feligreses que no estuviera al tanto de las andanzas nocturnas de la rubia extranjera.

El valiente capitán León de Luna, señor de La Casona, regresó a los quince días de una expedición de casugo a la isla vecina, y apenas pisó la arena de la playa, un alma caritativa le puso al corriente, con pelos y señales, de los pintorescos acontecimientos que habían tenido lugar en sus dominios durante los largos meses de su obligada ausencia.

Se lo tomó con calma.

No obstante, y para mayor desgracia del jovencísimo Cienfuegos, la calma del vizconde era mil veces más temible que las iras de cualquier otro ser humano, y como el capitán amaba hasta por el último poro de su cuerpo a aquella criatura excepcional que era su esposa, decidió injustamente lavar su honor sin más ingredientes que la bastarda sangre de aquel lejano primo segundo pelirrojo al que se prometió a sí mismo dar caza y ajusticiar personalmente.

Descansó dos días y dos noches, intentó poseer a una mujer que parecía haberse convertido en hielo entre sus brazos y cuya mente se encontraba sin duda en otra parte, y convencido de que no recuperaría su amor hasta que no le arrojara a los pies la cabeza del culpable, aprestó sus armas, llamó a sus perros y se lanzó a los montes decidido a no regresar sin su trofeo.

El cojo Bonifacio le vio cruzar muy de mañana el platanar, leyó en su cetrino rostro la firme decisión de sus asesinas intenciones, y apenas se perdió de vista en la primera curva del sendero, trepó a una roca y emitió aquel largo silbido de llamada que tan solo los nacidos en la isla interpretaban.

Al poco le respondió Cienfuegos desde la cima del peligroso acantilado, y sobre las cabezas del ofendido esposo y de sus perros se cruzaron de uno a otro lado las palabras de una conversación que a él le resultaba ininteligible, pero que hacía referencia a su honor perdido y a las ansias de muerte que abrigaba en el pecho.

Fue en ese instante cuando el pastor averiguó que la maravillosa criatura que había transformado por completo su existencia estaba casada y era dueña de media isla, y le dolió infinitamente descubrir que jamás volvería a verla pese a que su cuerpo y su alma la reclamaban noche y día.

No le preocupaba el vizconde; ni le inquietaba advertir cómo iba trepando fatigosamente por el empinado sendero precedido por sus tres enormes perros, porque por muy valiente hombre de armas que fuese, de poco le serviría entre aquellas montañas que ningún godo había conseguido coronar y por las que él era capaz de moverse con los ojos cerrados. Le preocupaba el hecho de que jamás volvería a tener entre sus brazos a la maravillosa criatura que en tan solo unos días había sabido hacerle olvidar su soledad de años; no aspiraría ya más su olor a hierba siempre limpia; no escucharía la suave voz que le susurraba al oído dulces palabras que no acertaba a entender, ni podría continuar diciéndole cosas que un millón de veces deseó decir a alguien sin tener quien le escuchara.

El capitán seguía avanzando.

Sus armas lanzaban destellos al ser heridas por el sol de la mañana, a menudo le llegaba, apagado, el ladrido de un perro, y en una de las ocasiones en que el vizconde cruzó justamente bajo él por la escarpada ladera del barranco, se preguntó qué ocurriría si de pronto decidiera empujar con el pie el peñasco más cercano permitiendo que rodara pendiente abajo arrastrando a otros muchos.

Del señor de La Casona no quedaría probablemente nada.

De sus perros tampoco.

La tentación le asaltó unos segundos, revoloteó en torno a su rojiza melena y se posó sobre su hombro como una multicolor mariposa asustadiza, pero la espantó de un manotazo, consciente de que no era capaz de matar de ese modo a un ser humano, y continuó muy quieto mordisqueando una brizna de hierba mientras observaba la lenta progresión de su enemigo.

Este alzó de improviso el rostro y le miró.

Ni siquiera cien metros los separaban y al muchacho le impresionó la tremenda fortaleza del hombre, cuya espesa barba y ojos airados imponían indudable respeto.

El capitán León de Luna aprestó su arma.

Erguido en la cima del monte, el pastor apenas se inmutó, aunque sus manos se tensaron imperceptiblemente sobre el extremo de su inseparable pértiga observando cómo el otro le apuntaba, y tan solo en el preciso instante en que el vizconde se decidió a disparar dio un leve impulso con las piernas y trazó casi un semicírculo en el aire para ir a caer sobre una roca vecina.

Su enemigo lanzó un corto reniego seguido de una leve exclamación de disgusto.

–¡Sucio mono de mierda! –masculló.

Azuzó a los perros, que se lanzaron furiosamente pendiente arriba, pero se escuchó el leve silbido de una honda que giraba, un pesado pedrusco surcó los aires, y el primer animal, un hermoso dogo criado para la guerra, entrenado por el más afamado de los adiestradores florentinos y curtido en cien combates, lo recibió de lleno en mitad de la frente, dio un salto hacia atrás lanzando un aullido de agonía y cayó rodando y rebotando de una roca a la siguiente para precipitarse al fin al fondo del barranco trescientos metros más abajo.

Sus compañeros se detuvieron de inmediato, contemplaron atónitos la tremenda caída y se volvieron pidiendo consejo a su amo, que les gritó furioso que le rompieran el cuello al maldito bastardo hijo de puta.

Pero pese a su valor y decisión las pobres bestias tan solo eran perros, sin aspiraciones a convertirse en pájaros o cabras, y cuando al fin alcanzaron la cima no pudieron hacer otra cosa que ladrar furiosamente mostrándole los dientes al astuto fugitivo, que con dos simples golpes de garrocha había atravesado sin aparente esfuerzo el abismo de una nueva quebrada para observarlos impertinente desde la orilla opuesta del profundo precipicio.

–¡Dios bendito! –fue todo lo que pudo murmurar el capitán León de Luna al llegar junto a los animales y hacerse una idea de qué era lo qué había ocurrido y a qué clase de ser humano intentaba dar caza.

Había oído contar infinitas historias sobre la inconcebible habilidad de los pastores de la isla a la hora de enfrentarse a las mil dificultades de una orografía en exceso caprichosa; habilidad heredada probablemente de unos simiescos aborígenes parte de cuya sangre aún corría por sus venas, pero jamás se le ocurrió imaginar que un hombre sin más ayuda que un largo palo flexible y unos desnudos pies que parecían aferrarse a las rocas como zarpas fuera capaz de cruzar un abismo semejante como si en realidad se tratara de un carnero salvaje.

Calmó a los perros, dejó a un lado sus armas y tomó asiento decidido a recobrar el aliento y estudiar con detenimiento la situación replanteándose el problema.

Al otro lado del barranco y a menos de cien metros de distancia, Cienfuegos le observaba.

–¡Es inútil que huyas! –le gritó al fin furiosamente–. La isla es muy pequeña y acabaré atrapándote. Cuanto más difícil me lo pongas, peor será a la hora del castigo, porque ordenaré que te torturen hasta que llegues a maldecir haber nacido.

El pastor ni respondió siquiera, ya que su precario conocimiento del más elemental y simple castellano, unido al fuerte acento aragonés del otro, le habían impedido captar la mayor parte de lo que había pretendido decirle, por lo que se limitó a tomar asiento a su vez sin dejar de vigilarlo, esforzándose por entender las razones que podría tener para matarle, ya que no recordaba haber hecho daño a nadie, no había descuidado las cabras, no había robado en las casas ni había bajado al pueblo a molestar a las mujeres.

No había hecho más que bañarse en una limpia laguna y permitir que una hermosa desconocida lo acariciara dulcemente para acabar tumbándolo de espaldas para enseñarle secretos portentosos que jamás hubiera imaginado siquiera que existiesen.

¿Tenía acaso que haberla rechazado?

Se trataba sin duda de una gran señora; una de esas damas a las que un simple cabrero tenía la obligación de obedecer en todo, y nunca se permitió otra cosa que atender sus caprichos, responder a sus demandas y permanecer cerca de la laguna aguardando sus órdenes.

Pero allí estaba ahora el vizconde sentado junto a sus armas y sus perros, estudiando el terreno con sus ojos de hielo, atento a cada detalle, y buscando la forma de conseguir acorralarlo contra un abismo para lanzarle encima unas feroces bestias que lo destrozarían de inmediato a dentelladas.

¿Qué otra cosa podía hacer más que escapar?

Miró a un cielo en el que el sol se encontraba ya muy cerca de su cenit, calculó con sumo cuidado el tiempo y la distancia y, por último, consciente de que podría conseguirlo, se irguió muy despacio y se alejó, sin volver el rostro, en dirección a las más agrestes cumbres de la isla.

Su Excelencia el capitán León de Luna, vizconde de Teguise y señor de La Casona, hizo lo propio decidido a seguirlo a pesar de encontrarse íntimamente convencido de que jamás conseguiría darle alcance.