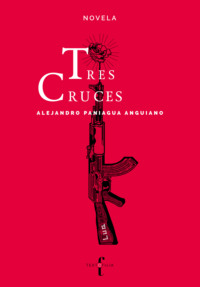

Kitabı oku: «Tres cruces»

Tres cruces

D.R. © Alejandro Paniagua Anguiano, 2021.

D.R. © Diseño de interiores y portada: Textofilia S.C., 2021.

D.R. © Diseño de forros: Manuel Sosa, 2021.

textofilia

Limas No. 8, Int. 301,

Col. Tlacoquemecatl del Valle,

Del. Benito Juárez, Ciudad de México.

C.P. 03200

Tel. (52 55) 55 75 89 64

Primera edición.

ISBN edición impresa: 978-607-8713-35-6

ISBN edición digital: 978-607-8713-52-3

Queda rigurosamente prohibido, bajo las sanciones establecidas por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización por escrito de los editores.

Diagramación digital: ebooks Patagonia

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

A mi mamá, la relación más compleja de mi vida.

[Jardinería]

Al hombre le taladraron los ojos con una broca de tres picos. Convirtieron su mirada en giros, sangre, negrura.

Tú observas el cadáver del hombre torturado. Algo en aquel muerto te enternece, te llena de compasión. Lloras por él, aunque sea la primera vez que lo miras.

Tu nombre es Lúa, eres una niña de once años.

Coges un puñado de tierra y dejas caer, tan sólo un poco, en cada uno de los agujeros del rostro deforme. Con afecto emparejas la tierra hasta dejarla plana. Luego arrancas dos flores que crecieron, intrusas, en una de las paredes de concreto. Plantas las petunias dentro de las grotescas macetas.

Determinas que tener dos flores en vez de ojos, en realidad ofrecería diversas ventajas. Por ejemplo, cada vez que observáramos algo que nos hiciera estremecer –como un niño que se convulsiona, un perro con tres patas o la tumba de un ser querido que amaneció cuarteada– la naturaleza tendría piedad, y enseguida dos abejas se pararían en nuestra mirada para extraer el polen de las pupilas y así impedir que sigamos mirando aquellos infortunios.

Piensas que si tuviéramos flores en vez de ojos podríamos arrancar nuestra mirada, pétalo por pétalo, para saber si nos quieren o no nos quieren. Y sí, al final quedaríamos ciegos, pero tendríamos una certeza absoluta sobre la correspondencia de nuestros amores.

Además, cuando despertáramos con la faz cubierta de rocío, luego de llorar toda la noche, nuestra tristeza embellecería la habitación, en vez de afearla como generalmente sucede con la pesadumbre.

Un último beneficio, concluyes, es que luego de morir, podrían enterrarnos con los ojos de fuera; y así, mientras alguien llorara por nosotros, nuestra tumba siempre tendría un par de flores para adornarla.

Miras, sonriente, las petunias que acabas de colocar en los boquetes del cadáver, luego soplas sobre los pétalos para quitarles algunas partículas de tierra.

Sales de la fosa clandestina, Lúa, a través del agujero en el muro.

Hace unas semanas, no sabías nada sobre muertos y carroña; hoy los cadáveres son los protagonistas de tus juegos, de tus imaginerías.

Como muchos de los eventos determinantes de la existencia, tu relación cercana con la muerte comenzó con una pregunta.

[Plegarias]

Antes de dormir, Lúa, lees en tu libro una historia protagonizada por el monstruo mítico llamado Quimera. El texto afirma que se trata de una creatura que tiene torso de chivo, una cabeza de león, cola de serpiente, alas descomunales de murciélago y una segunda cabeza de dragón. Te maravillas al imaginarlo.

Abres luego una página al azar y lees que un guerrero griego, asesinado en batalla, hace una plegaria desde el reino de los muertos.

Tu abuela entra al cuarto, le sueltas una pregunta que pondrá en acción tu destino:

—¿Abuela, los muertos rezan?

Te descobijas los pies de una patada. Estela, tu joven abuela, se talla la cara. Reflexiona y sorbe con la nariz.

—Sí, no faltarán esos que después de muertos sigan creyendo en necedades. Aunque seguro los muertos ya no le rezan a dios, más bien les rezan a los vivos.

—¿Y eso por qué?

—Porque siempre le rezamos al que creemos por encima de nosotros: los vivos a los dioses y los muertos a los vivos.

Estela te tapa de nuevo los pies.

—Y si un difunto se muriera dos veces, ¿a quién le rezaría?

—Muy simple: a los despojos, a la carne agusanada, a los huesos que ablanda la humedad, a los pelos tiesos.

—¿Tú crees que mi mamá nos reza a nosotras?

—A ti sí.

—¿Y cómo voy a saber qué es lo que quiere? Yo nunca la alcanzo a oír.

—Tampoco dios nos oye a nosotros, no te preocupes. Además, todos los muertos quieren casi siempre las mismas cosas.

—¿Como qué?

—Que lloremos o finjamos llorar por ellos de vez en cuando. Que no malbaratemos sus pertenencias para ganar unos cuantos pesos. Que no digamos en voz alta las chingaderas que nos hicieron.

—Yo el otro día lloré por mi mamá.

—Pues con eso es más que suficiente.

—¿Tú crees que mi mamá también le reza a mi papá?

—No sé.

Estela se pone de pie.

—Tú no quieres a mi papá, ¿verdad?

—Sólo lo vi dos veces, no se puede querer a un desconocido.

—Yo no lo conozco y lo quiero.

—Pero tú eres niña y cuando somos chiquillos hacemos muchas tarugadas.

—¿Y qué más quieren los muertos?

—Regalos, ofrendas…

—¿Para qué quieren eso?

—Igual que los vivos, ellos no tienen llenadera, pero además necesitan regalos para distraerse un rato. En el más allá lo único que tienen para entretenerse son sus rencores y sus culpas, necesitan algo para no pasarla tan mal.

—¿Y qué les gusta que les regalen?

—A cada uno cosas distintas, recuerda qué le gustaba a tu madre en vida y llévale eso.

—Sí lo voy a pensar, porque yo no quiero que mi mamá se la pase mal.

—Bueno, pero ahorita ya duérmete, chingado, porque si no, no te vas a levantar mañana.

—Oquei. Buenas noches.

—Buenas.

—Abuela.

—¿Qué?

—¿De plano dios nunca nos oye?

—No.

Tu abuela apaga la luz y camina hacia la puerta.

[Incompleto]

A unos cuantos kilómetros de donde duermes, Lúa, un hombre apodado el Ponzoña hace su trabajo. Él será, sin duda, alguien que determinará tu vida.

El Ponzoña da tres golpes del machete para cortar la mano derecha de su víctima. Dos muy certeros para desprender la izquierda. Para cercenar uno de los pies debe dar cinco golpes. Se avergüenza por su falta de habilidad para cortar con rapidez la extremidad. El otro pie se desprende con un solo golpe. Entonces el sicario se siente orgulloso.

El teléfono del Ponzoña suena. Aprieta un botón del aparato para acallarlo.

El hombre desmembrado grita una plegaria que le desbarata la garganta. El sicario piensa que aquel rezo a gritos parece ir dirigido a un dios sordo, a una deidad que por momentos disminuye el volumen de su amplificador auditivo, únicamente para no escuchar los ruegos y los disparates de sus adeptos.

El torturador limpia el machete, lo enfunda y lo guarda en la mochila, a un lado del subfusil, la cantimplora, las granadas. Se le revuelve el estómago al mirar el rostro del muriente. Preferiría no saber su nombre, no haberlo visto cientos de veces. Antes, la matanza estaba reservada sólo para los enemigos, pero de un tiempo a la fecha, los eliminados han sido caras familiares. Desde que el Tilico –jefe de los rivales– tomó la plaza que perteneció durante años a los hermanos Albarrán, el Ponzoña ha tenido que eliminar a los que se resisten a asumir el nuevo mando. Al sicario, un día, le avisaron que el control había cambiado y que, a partir de ese momento, si quería seguir con vida, debía trabajar para el Tilico.

Los rezos-alaridos del hombre desmembrado no cesan. El sicario siente, de pronto, una inmensa compasión hacia su víctima, así que toma las manos cercenadas y las coloca una sobre la otra, como si estuvieran dispuestas para la oración. Ahora parece que las manos grotescas y los gritos desmesurados sirven para elevar una plegaria al dios de lo incompleto, a la virgen de la parcialidad.

Suena de nuevo el teléfono. El verdugo mira la pantalla.

Se aleja unos metros del hombre desmembrado y contesta. Es la Escarabaja, la esposa del criminal, que le anuncia que de nuevo se quedará a dormir en casa de su madre. El Ponzoña sabe muy bien lo que esas palabras significan: la muchacha se encontrará otra vez con su amante.

El hombre afirma:

—Yo preferiría que no, pero haz lo que quieras.

Concluye que eso le pasa por haberse casado con una chiquilla. A la Escarabaja la conoció cuando ella tenía quince años, de inmediato quedó prendado. Se casó con ella cuando la jovencita cumplió diecisiete.

La muchacha se despide.

El Ponzoña aprieta el teléfono. Con desdén, escupe al suelo.

A lo lejos se escucha el ruido de un helicóptero.

[Orden ilógico]

Estela sólo tiene dos grandes anhelos en la vida: morirse y volver a tomar alcohol.

Y hoy enuncia en su mente ambos deseos justo así —en ese orden ilógico— como si de verdad pudiera morir de súbito y más tarde recaer en el alcohol.

La mujer camina por la avenida con una caja de galletas bajo el brazo. Son las galletas que los alcohólicos de su grupo de A.A. consumirán, con nerviosismo, mientras escuchan las razones por las que los otros dejaron de beber, o por las que todavía tienen deseos de hacerlo. Las veinte variedades de galletas incluidas en el paquete contrastan con los dos anhelos simples que Estela carga encima.

Igual que muchas veces antes, piensa que no podría matarse ni volver a tomar porque su hija la convirtió en abuela, porque debe hacerse cargo de ti, Lúa. La palabra “abuela” le resulta absurda, pues apenas tiene cuarenta y tres años. Concluye de nueva cuenta: nadie debería tener nietos tan pronto.

La mujer se acongoja y cambia de brazo las galletas. Se lamenta porque ha gastado demasiado en el paquete y sabe cómo ello afectará su presupuesto de la semana. Pero una vez al mes le toca llevar las botanas y no quiere quedar mal. No quiere tampoco que la gente sepa que el dinero, ahora sí, está a punto de volverse un problema. Durante varios años rentó la enorme bodega de su terreno al distribuidor local de tractores: John Deere. Allí se guardaban los vehículos más grandes; sin embargo, hace siete meses la empresa compró un espacio propio y Estela perdió su única entrada de dinero. Intentó rentar de nuevo la bodega, mas no ha tenido suerte.

Estela piensa otra vez que quisiera morirse y volver a tomar. Regresa la caja al brazo donde comenzó su trayecto, pero no lo hace con habilidad suficiente y la deja caer al suelo. El paquete iba abierto pues guardó, en una servilleta, las cuatro galletas con mermelada de fresa; tus favoritas, Lúa. La mujer nunca ha podido responderse de forma contundente cómo es posible que te cuide, mantenga y hasta te consienta a pesar de que le resultas tan odiosa, tan ajena. Todo lo contrario de tu madre, Lúa, a quien Estela idolatraba. La mujer siente una enorme zozobra cuando destapa la caja y se da cuenta de que varias galletas se han desmoronado.

La desdicha casi la tumba.

No puede comprar otra caja, tendrá que llevar las galletas despedazadas y esto la avergüenza.

Decide compensar su falta haciendo otra dádiva al grupo, ofreciéndoles a sus compañeros adictos algo para resarcir el error.

Decide que hoy les hablará con absoluta verdad. Tal vez la honestidad contrapese su torpeza.

[Un tiburón montado sobre un avestruz]

El helicóptero ilumina, con una enorme luz, el suelo. El Ponzoña tiembla, Lúa, y es porque desde chiquillo, el temor lo hace generar fantasías absurdas que enardecen sus miedos.

El sicario duda, por un instante, que aquella luz venga del helicóptero. Se pregunta si el resplandor creciente no se trata en realidad de un ser vivo, una bestia circular y brillante que se desliza por el prado acompañando, desde el piso, al vehículo aéreo.

Le da un vuelco el corazón. Se aprieta las manos para intentar olvidar sus disparates y mantenerse enfocado.

Comprende que los militares vinieron porque les revelaron la ubicación de la fosa clandestina. No puede quedarse allí, sería muy riesgoso. Con los cambios de mando, a veces los soldados no saben tampoco a quién deben combatir. Determina que si se va en la camioneta, seguro comenzarán a dispararle.

Corre a toda prisa hacia los árboles. Se agacha entre unos arbustos para tantear la situación. El helicóptero dispara una ráfaga de metrallas hacia los arbustos, las balas levantan diminutas polvaredas.

Del vehículo en vuelo descienden dos sogas. El miedo paraliza al Ponzoña unos segundos. Dos soldados encapuchados que llevan armas largas se deslizan hasta caer al suelo.

El asesino emprende la huida. Uno de los militares se detiene ante el hombre seccionado a machetazos, aún está vivo, aún reza a gritos. El otro militar persigue al torturador.

La vida de los hombres se define por la forma en que andan, Lúa, por la manera en que recorren los senderos. Al Ponzoña lo determina la huida, lo delimita el movimiento de un escondite a otro, ese es su estilo de andanza. Su sino es confundirse a cada rato con lo oscuro, aprovechar su parecido con lo sombrío y andar sin ser detectado.

Te voy a contar, Lúa, todo lo que el Ponzoña siente e imagina mientras es perseguido, te voy a desglosar sus reflexiones para que el tipo no sea sólo una centella corriendo entre los árboles, y para que seas capaz de ver cómo está conformado este hombre, quien transfigurará tu vida. A final de cuentas, incluso en los sucesos veloces, ocurren cientos de diferentes procesos imperceptibles a simple vista.

Mientras el Ponzoña corre, ráfagas de balas intentan alcanzarlo, ráfagas de pensamientos irracionales irrumpen en su cabeza. Así es la mente del sicario, responde a lo recio de la realidad con la dureza de la fantasía. El Ponzoña piensa, sin una razón aparente, que a lo mejor quien lo persigue no es un humano, tal vez el uniforme y la capucha ocultan a un ser aberrante. Avanza tratando de zigzaguear por entre los árboles: un manzano, un encino, un pino chamuscado por un rayo. Lo inquieta pensar que quizás es perseguido por una abominación cuyos órganos internos son exclusivamente estómagos. Un ser que se mantiene con vida a través de la digestión, que no necesita oxigenar la sangre ni ponerla en movimiento; que no requiere segregar orina ni absorber nutrientes; que sólo requiere transformar el alimento para permanecer vivo; y que utiliza la energía generada por sus decenas de estómagos para no perder el ímpetu. Un dolor en el tobillo hace estremecer al Ponzoña, lo hace tambalear un poco, pero no detiene la marcha. Suda en exceso a pesar del frío. Se pregunta entonces si quien lo persigue es un monstruo con figura humana, cuyo cuerpo está conformado por alacranes que pelean y se aguijonean entre sí, que descargan veneno una y otra vez, los unos en los otros; y que es justo ese proceso de envenenarse el que mantiene vivo al monstruo. La mochila del Ponzoña le golpea la espalda mientras corre, las armas que lleva encima le castigan el espinazo sin compasión. No quiere dejar caer la mochila porque el contenido es su último recurso para sobrevivir en un enfrentamiento directo. Sus fantasías se tornan aún más irracionales, se cuestiona si su perseguidor es un ser mítico, mitad incendio, mitad humano. Si me alcanza —piensa— bastará con que me toque para que mi cuerpo comience a consumirse. El torturador escucha los latidos de su corazón, sabe que ello implica que el órgano va acelerado en demasía. Nunca ha tenido claro hasta dónde será capaz de resistir. Las piernas las percibe con rigidez. Siente terror al pensar que, tal vez, quien lo persigue es un animal al que entrenaron para andar en dos patas: una pantera que aprendió a disparar armas largas usando las pezuñas; o una hiena, que en cuanto alcanza a sus presas, no sólo las derriba con técnicas de combate cuerpo a cuerpo, sino que les desgarra la cara y el cuello a mordidas. Y entonces su imaginación se vuelve infantil, como si los temores del perseguido fueran dibujados por el niño miedoso que fue alguna vez. Para alguien inmerso en el miedo, hasta lo ridículo resulta espeluznante. El sicario concluye que quizás el soldado acechante es en verdad un tiburón que va montado sobre un avestruz. La imagen caricaturesca, la cual en otras circunstancias le provocaría una carcajada, ahora lo aterroriza. Escucha unos disparos, su enemigo debe estar cerca. Las botas del Ponzoña hacen crujir las hojas y vacían de una pisada los pequeños charcos que anegan el terreno. El teléfono suena, lo más probable es que sea su esposa quien marca, concluye que de seguro decidió no ir esta noche con su amante, desea que así sea –pero él se equivoca, la mujer marca para decirle que se quedará un día más fuera de casa–. Luego imagina que es probable que lo persiga un espectro, y bastaría con que el fantasma se quitara el traje para poder atravesar, sin problema, la arboleda y alcanzarlo en un instante. Le punza la parte baja de la espalda. Imagina entonces que el ánima incansable detrás de él es justo el fantasma de su propio padre. Sin dejar de correr, saca de la mochila una de las granadas. ¿Y si más bien lo persigue el cadáver viviente de su padre? Analiza durante unos segundos si será capaz de dejar caer la granada y correr lo suficientemente rápido para escapar de la explosión. El tono de su teléfono suena con angustia. ¿Y si acaso lo persigue el hombre en el que siempre quiso convertirse su padre, pero nunca pudo –alguien valiente, sin deudas, un tipo recio y responsable–? El Ponzoña hace rodar la granada hacia atrás para ganar un poco de distancia y corre a mayor velocidad, su cuerpo casi es vencido por el esfuerzo. La explosión de la granada logra tirar a su perseguidor al suelo. ¿Y si acaba de atacar con un estallido a su padre vivo, quien sólo había fingido estar muerto durante años?

El sicario llega al río y se arroja al agua sin pensarlo.

Intenta nadar a contracorriente para alcanzar la orilla, pero la fuerza del flujo lo supera.

Riñe con mayor empuje en contra de la corriente, es vencido, comienza a ahogarse. La falta de aire y la zozobra le resultan familiares, ha vivido así por años.

El Ponzoña acepta la derrota, deja de luchar, sabe que es lo único que le queda. La dejadez hace que su cuerpo flote por sí mismo. Cierra los ojos: interrumpir la mirada lo ayuda a tranquilizarse, a aflojar los músculos y permitir al agua elevarlos. Una vez que alcanza la serenidad, se va impulsando con suavidad hacia la orilla. La corriente, antes su verdugo y ahora su salvadora, lo lleva rápidamente a la tierra.

El Ponzoña sale del agua. Piensa que el líquido ha sido de verdad benévolo al rescatarlo, se pregunta si él es merecedor de tal gesto de compasión. El viento sopla y le da al sicario una sensación de bienestar. El tipo piensa que también el aire tuvo clemencia.

De inmediato vuelve el estómago.

Con la boca aún manchada abre su celular, el aparato murió.

Ahora no podrá saber qué carajos quería su esposa.

Camina hacia las casas iluminadas a lo lejos.