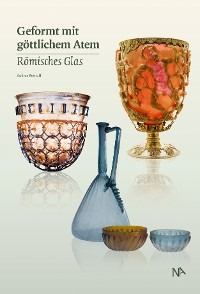

Kitabı oku: «Geformt mit göttlichem Atem», sayfa 2

Herstellung – vom Rohglas zum fertigen Gefäß

Literarische und bildliche Quellen

Natürlich haben Gläser als „neuartiges“ Material bereits in der Antike Bewunderung auf sich gezogen und zu überschwänglichen Beschreibungen Anlass gegeben. Unser Titel, Geformt mit göttlichem Atem, ist einem Papyrusfragment des 2.−3. Jhs. n. Chr. nachempfunden, das in der Stadt Oxyrhynchus in Ägypten gefunden wurde (P. Oxy. 3536). Dieses Textfragment beschreibt genau die Arbeit eines Glasbläsers am Ofen:

...herstellend für die Menschheit erhitzte er zunächst das äußerste Ende der [eisernen] Pfeife und nahm dann aus der Nähe einen Brocken leuchtenden [Glases] und führte ihn kunstvoll in die Höhlung des Ofens.

Als er [der Glasbrocken] die Hitze des Feuers schmeckte, wurde das Kristall vom Streicheln des Hephaistos erweicht.

....er blies aus seinem Mund einen schnellen Atemzug

wie einer, der die Kunst des Flötespielens übt

schönste aller [Künste]. Das Glas nahm die Kraft seines Atems auf und es wölbte sich um sich selbst wie eine Kugel.

Es empfing den göttlichen Atem denn wie ein Rinderhirt seinen Stab schwang er sie [die Pfeife], er blies in sie hinein...

[Ende des Fragments].

Auch in den Werken antiker Schriftsteller wie dem Gelehrten Plinius d. Ä. oder dem Dichter Martial finden sich immer wieder wertvolle Hinweise auf antike Gläser und ihre Verwendung beim Gastmahl. Im Satyricon des Petronius (15.50) äußert der Hausherr sogar: „wenn Glasgefäße nicht so zerbrechlich wären, würde ich sie höher schätzen als Gold“. Plinius nennt in seiner Naturgeschichte (36.193) drei Techniken der Glasverarbeitung, für die die Stadt Sidon im heutigen Libanon einstmals (also vor den Lebzeiten des Plinius im 1. Jh. n. Chr.) berühmt war. Die erste ist flatu figurare, also das Glasblasen – hier gibt es keine Probleme bei der Interpretierung. Das ist bei den beiden anderen genannten Techniken nicht der Fall, die über die Jahre immer wieder heftig diskutiert wurden. Im Folgenden zitiert wird die neueste Arbeit zum Thema, Stern 2007. Als zweites wird von Plinius torno terere genannt, das heute als „Formen auf der rotierenden Scheibe“ interpretiert wird, nicht mehr als „Schleifen auf der Drehbank“. Der Grund dafür ist simpel: Es ist unmöglich, selbst dickwandigeres Glas auf einer Drehbank einzuspannen und „abzudrehen“, wie man früher meinte. Glas eignet sich dazu im Gegensatz etwa zu Holz oder Metall überhaupt nicht, denn es würde unweigerlich zerspringen. Auch das Herausarbeiten eines Glasgefäßes aus einem massiven Glasblock ist mit antiken Mitteln undenkbar. Die Wiederentdeckung der Existenz einer „Glasmacherscheibe“ und die Verifizierung der Technik des rotierenden Formens, etwa von Rippenschalen, durch erfolgreiche, von R. Lierke und E. M. Stern durchgeführte Versuche ist daher als wirklicher Meilenstein in der Glasforschung zu sehen. Als dritte Technik erwähnt Plinius argenti modo caelare, also in etwa „treiben wie Silber“. Dies ist dagegen sicher ein Missverständnis, das trotzdem weite Kreise gezogen hat. Man denke etwa an die Petronius-Stelle (Sat. 51), in der ein Handwerker vor den Augen des Kaisers ein zu Boden gefallenes, eingedelltes Glasgefäß mit einem kleinen Hämmerchen wieder in seine ursprüngliche Form bringt. Dies kann selbstverständlich mit Glas nicht gelingen. E. M. Stern schlägt stattdessen das Formblasen als diejenige Technik vor, die Plinius eigentlich meinte und nur nicht richtig verstand bzw. verstehen konnte. Formgeblasenes Tafelgeschirr ähnelt auf den ersten Blick tatsächlich dem getriebenen Metallgeschirr, auch wenn seine Herstellungstechnik eine vollkommen andere war (s. u.). Die geschilderte Szene vor dem Kaiser nimmt zudem für den Handwerker kein gutes Ende: Der Kaiser, gemeint ist wohl Tiberius, lässt ihn hinrichten und seine Werkstatt zerstören, als ihm klar wurde, dass dieser als einziger um das Geheimnis des vermeintlich unzerbrechlichen Glases wusste. Der Herrscher befürchtete nämlich eine Entwertung oder sogar Verdrängung von (Edel-)Metallgefäßen, sobald diese revolutionäre Technik Allgemeingut würde. Sollte das der Grund für die verspätete Einführung formgeblasener Gläser im Westen sein?

Die allgemeine Beliebtheit der Gläser in diesen Jahren zeigt sich nicht nur in Gefäßen, sondern auch in zahlreichen Darstellungen derselben in Wandgemälden und Mosaiken, die die Wände der Häuser der Reichen und Neureichen schmückten (Abb. 1). Dort wurden gerne Genreszenen aus Küche und Tafel abgebildet, Stillleben mit allen Arten von Früchten, die in Glasschüsseln dem Betrachter dargeboten werden, gerne auch garniert mit lebenden oder toten Tieren. Man zeigt alles, worauf sich ein Besucher beim Gastmahl freuen konnte, seien es nun exquisite Delikatessen aus dem Tierreich oder die frischesten Früchte, die Garten und Markt hergaben.

Abb. 1: Wandbild aus der Villa von Torre Annunziata bei Oplontis. Dargestellt ist eine geblasene Glasschüssel, die mit Obst gefüllt ist. Die charakteristische Glasoberfläche wird durch helle Schattierungen akzentuiert (man beachte vor allem die vertikalen Streifen unterhalb des Randes). Zu datieren vor dem Vesuvausbruch von 79 n. Chr.

Herstellung des Rohglases (primäre Glasproduktion)

Wannenofen vs. Kuppelofen (sekundäre Glasverarbeitung)

Betrachtet man die Glasproduktion allgemein, muss unbedingt unterschieden werden zwischen „primärer“ und „sekundärer“ Glasproduktion. Primär bedeutet eine Zusammenschmelze von Rohglas aus den Grundbestandteilen Quarzsand, Soda und Kalk (bzw. ggf. einem anderen Flussmittel wie Pottasche/pflanzliches Alkali) in einem großen Wannen- oder Tankofen (Maße ca. 2 x 4 m), während sekundär die Herstellung von Gefäßen aus angeliefertem Rohglas bedeutet, und daher besser als „Glasverarbeitung“ statt „Glasproduktion“ zu bezeichnen wäre (was allerdings nicht immer geschieht). Diese deutliche Unterscheidung in zwei getrennte Arbeitsvorgänge kristallisierte sich genauer erst durch die Forschungen der letzten Jahrzehnte heraus, weshalb in älteren Publikationen die Begriffe oftmals noch nicht korrekt verwendet wurden. Die sekundäre Verarbeitung erfolgte in kleinen runden Öfen mit kuppelförmiger Abdeckung. Die Glasschmelze, also die Wiedererhitzung der Rohglasbrocken, erfolgte in kleinen, in den Ofen eingebauten Wannen oder in beweglichen Tiegeln (vgl. unten).

Nach heutigem Forschungsstand geht man davon aus, dass das Rohglas in der Regel aus dem Ostmittelmeerraum, also der Levante und Ägypten kam und von dort per Schiff, Karren oder Tragtieren in andere Regionen verhandelt wurde. Erst in der Spätantike rechnet man gelegentlich mit einer primären Glasproduktion auch im Westen des Römerreiches (z. B. im Hambacher Forst), wobei dies noch nicht endgültig geklärt und nach wie vor umstritten ist.

Woher kam das Rohglas? Der Handel bis zu den Verarbeitungsorten

Rohglas wurde im Ostmittelmeerraum in großen, rechteckigen Wannenöfen geschmolzen, die man nicht mit den zur Weiterverarbeitung dienenden, deutlich kleineren Kuppelöfen verwechseln darf, wie wir sie aus den Provinzen kennen. Diese Wannenöfen waren meist in Reihen von mehreren identischen, aus Ziegeln oder Bruchsteinen bestehenden Wannen angeordnet, in denen der Schmelzvorgang vorgenommen wurde. Sie lagen wegen der Brandgefahr immer in abgelegenen Gebieten bzw. weit außerhalb der Siedlungen. Nach dem Erkalten einer Wannenfüllung zerkleinerte man die großen Barren in Brocken transportabler Größe, die dann in Körben oder Säcken auf Karren oder Lasttieren abtransportiert wurden, um ausgehend von den Mittelmeerhäfen in alle Teile der hellenistisch-römischen Welt verhandelt zu werden.

Im Einzugsgebiet des Flusses Belus bei Akko im heutigen Israel fanden sich mehrfach Nachweise solcher Primärateliers, etwa in Hadera/ Bet Eliezer. Diese sind jedoch erst in der Spätantike bzw. in byzantinischer bis frühislamischer Zeit (etwa 7.–9. Jh. n. Chr.) datiert. Ein weiterer wichtiger Fundort ist Beth Shearim im Osten des Karmelgebirges, wo eine letzte, wohl verunglückte Schmelze mit dem geschätzten Gewicht von neun Tonnen im Tank erhalten blieb. Dass es aber in dieser Region auch schon frühere Produktionsstätten gegeben haben muss, die sich bisher dem archäologischen Nachweis entziehen, beweisen zahlreiche in die frühe Kaiserzeit zu datierende Wracks, die vorzerkleinertes Rohglas geladen hatten. Diese fanden sich an vielen Stellen der Mittelmeerküste, etwa häufig in Südgallien oder aber in Mljet in Kroatien.

Für Ägypten liegt der Fall etwas schwieriger. Die Region war lange – zumindest bezogen auf die Glasherstellung – kaum erforscht. Man vermutet beispielsweise Produktionsstätten im östlichen Nildelta, etwa in der Umgebung von Alexandria. Doch meist gab es nur einige alte Prospektionen, etwa aus der Déscription d’Égypte zur Zeit Napoleons vom Anfang des 19. Jhs., denen schließlich französische Surveys und Grabungen erfolgreich nachgingen. Besonders die Natronlagerstätten im Wadi Natrun konnten in den letzten Jahren Ergebnisse liefern (Marie-Dominique Nenna und MitarbeiterInnen).

Generell kannte die Antike verschiedene Typen von Glas: das Diokletianische Preisedikt nennt um 300 n. Chr. Judäisches, also grünliches Glas, sowie Alexandrinisches, wohl sehr qualitätvolles farbloses Glas. Dabei beziehen sich die beiden Namen jedoch nicht auf die genaue Herkunftsregion, sondern auf die allgemeine Qualität des Glases, denn einfaches judäisches Glas kostete – je nach Verarbeitungsform – nur ein Drittel oder die Hälfte der alexandrinischen Produkte. In den letzten Jahrzehnten gelang es außerdem, das spätantike HIMT-Glas mit einem hohen Eisen-, Mangan- und Titaniumanteil in der Schmelze zu definieren, das aus dem Großraum Ägypten stammt und in allen Grüntönen von blaßgrün bis fast schwarz-oliv vorkommt.

Rohglas wurde ab der Bronzezeit per Schiff verhandelt. Frühester Nachweis ist das Wrack von Ulu Burun vor der kleinasiatischen Küste, das neben anderen kostbaren Gütern blaue Rohglasbarren transportiert hatte. Es ist das erste bekannte, einer dichten Reihe von im Mittelmeer untergegangenen Handelsschiffen, welches heute als unverzichtbare Quelle für die Geschichte der Glaserzeugung dient. Das Mittelmeer, von den Römern selbstbewusst mare nostrum, „unser Meer“ genannt, war aber keineswegs die Grenze des Glashandelsnetzes. Der Zusammensetzung oder Typologie nach römische Gläser, fanden sich bis weit über die Reichsgrenzen hinaus, so in Indien, Afghanistan, China oder der Mongolei.

Gefäßproduktion – Techniken

Sandkerngefäße

Bei diesen speziellen Gefäßen wurde um einen geformten Kern aus gefestigtem Sand spiralig ein Glasfaden gewickelt, der durch erneutes Erhitzen eine glatte Oberfläche erhielt. Deren Verzierung bestand aus andersfarbigen Spiralfäden, die teils mit Werkzeugen gekämmt oder „gefiedert“ werden konnten. Man formte im Anschluss daran Rand, ggf. Boden und Henkel aus – amphorenförmige Gefäße mit spitzem Boden waren zum Aufhängen gedacht und besitzen keinen eigens gestalteten Boden. Nach Erkalten des Glases wurde der Kern gelockert und herausgekratzt, sodass sich eine meist relativ kleine Höhlung im Gefäßkörper ergab. Solche Sandkerngefäße wurden möglicherweise u. a. auf Rhodos hergestellt, wofür man aber bisher noch keinen archäologischen Nachweis gefunden hat. Sie waren sehr geschätzt und kommen in allen Anrainerstaaten des Mittelmeeres und des Schwarzmeergebietes vor; äußerst selten fanden sie aber auch ihren Weg nach Norden in die keltische Welt.

Geformte Gefäße

Die bei Plinius erwähnte „Alte Technik“ des Formpressens wurde über Jahrhunderte hinweg angewendet und blieb auch in der Römerzeit erhalten. Krösel oder Glasmehl wurde kalt in eine meist zweiteilige Form gegeben, dort erhitzt und zusammengepresst. Charakteristisch ist dabei der oft entstehende „Hof“ bzw. die Naht, die die Stelle markiert, an der die Formteile zusammengesetzt wurden. Woraus die Formen bestanden, ist noch nicht sicher geklärt – Gips eignet sich zwar gut, weil das heiße Glas nicht an ihm haftet, doch wird er schon bei einmaliger Nutzung spröde und zerfällt. Sein Einsatz empfiehlt sich daher nur beim Wachsausschmelzverfahren (sog. Verlorene Form), nicht aber zu einer wie auch immer gearteten Serienproduktion, die es ja in der Römerzeit nachweislich gab. Andere Möglichkeiten für das Material der Form wären Stein oder gebrannter Ton.

Vorgefertigte scheibenförmige Rohlinge konnten in einer oder zwei schüsselartigen, erhitzbaren Vorformen zu Schalen ausgeformt werden. So entstanden die verschiedenfarbigen Mosaikgläser, die aus ebenfalls vorgefertigten Segmenten zuvor zusammengeschmolzener mehrfarbiger Glasstränge bestanden. Durch den Druck beim Zusammenfügen des Ober- und Unterteils bleiben diese Segmente in manchen Fällen noch für den heutigen Betrachter als kleine Sechsecke erkennbar.

Auf der Glasmacherscheibe rotierend geformt

Seltener ist die sog. Reticella-Technik, die den Betrachter an Netzmuster oder Spitze erinnert: das italienische Wort reticella bedeutet „kleines Netz“. Entstanden sind diese Gefäße, meist Schalen oder Deckeldosen, indem man einen zweifarbigen, in sich gedrehten heißen Glasfaden spiralig über eine umgekehrt fixierte, rotierende Kernform aufwickelte und mit einer Art hölzerner Kelle andrückte. Auch die klassischen Rippenschalen wurden vermutlich auf solchen rotierenden Formen gefertigt, indem man einen heißen Glasfladen über eine umgedrehte Kernform absenkte und dann mit einem kantigen Stab die Rippen ausformte, während sich die Scheibe drehte. Dazu unten mehr.

Diese Techniken benötigten fast immer eine Nachbearbeitung in Form von Glätten (Abschleifen) oder Polieren, dessen Spuren als feine horizontale, parallele Linien zu erkennen sind. Dieses Polieren erfolgte unter Einsatz eines Schleifmittels und Wasser. Tiefere Kratzer könnten dagegen auch Spuren der Kernform selbst sein, oder aber spätere Gebrauchsspuren. Die Frage nach den möglichen vorkommenden Spuren und ihrer Ursache ist nach wie vor umstritten.

EXKURS – GOLD, GOLD, GOLD

Zwar wurde echtes Gold gerne und oft durch goldgelbes Glas ersetzt, aber ab und zu begegnen auch in der Glasherstellung Gefäße oder Perlen, die echtes Edelmetall verwenden.

Sehr selten ist die reine Goldauflage oder -bemalung ohne erkennbare Deckschicht, da sie gegen jede Art von Beschädigung sehr empfindlich ist. Ob die Blattgoldauflage ähnlich wie die Emailmalerei durch erneutes Erhitzen gefestigt werden musste, ist allerdings unklar.

Zwischengoldgläser sind sowohl sehr früh als auch sehr spät im zu betrachtenden Zeitraum der Antike vertreten. Die jeweils angewendete Technik ist jedoch an sich vergleichbar: In hellenistischer Zeit entwickelten sich die sog. Sandwich-Goldgläser, die ein geblasenes oder geformtes Kerngefäß aus farblosem Glas besitzen, auf das die hauchdünne Goldauflage aufgetragen und mit überaus filigran ausgeschnittenen Mustern wie detailreichen Blattrosetten verziert wurde. Diese sehr empfindliche Schicht wurde durch eine zweite, ebenfalls farblose, aber dünnere Glasschicht luftdicht abgedeckt, damit das Muster nicht beschädigt wurde. Auf demselben Grundprinzip beruhen auch die spätantiken, meist christlichen Goldgläser, die entweder Bibelszenen oder Individualporträts zeigen, häufig versehen mit Namensbeischriften oder Glückwünschen wie Pie Zeses, „Mögest Du leben“. Ihre Hauptverbreitung umfasst das 4. Jh. n. Chr. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang auch an die weiter unten besprochenen Goldglasperlen (vgl. Abb. 53 links unten und S. 94).

Das Einbetten von Goldpartikeln in farblose Glasbänder, die dann mit anderen kräftigen Farben wie kobaltblau, türkis oder smaragdgrün zu Gefäßen geformt wurden, ist unter dem Namen „Goldbandgläser“ bekannt. Sie sind eine Spezialität der späthellenistisch-frührömischen Zeit; belegt sind hohe schlanke Alabastra (ein besonderer Typ von Balsamarium, der auf klassisch-griechische Keramik-Vorbilder zurückgeht), zudem „normale“ birnförmige Balsamarien, zylindrische Deckeldosen (Pyxiden; Abb. 2) und – sehr selten – auch Tafelgeschirr wie kalottenförmige Schälchen oder Kasserollen. Auf vergleichbare Weise sind später dann die goldenen Mosaiksteine entstanden, die man z. B. aus den Deckenbildern von San Vitale in Ravenna kennt. Auch hier wurde Blattgold in farbloses Glas eingebettet, sodass es das Licht reflektiert.

Abb. 2: Geformte Pyxis (Deckeldose) aus Goldbandglas in der Walters Art Gallery in Baltimore. Gut zu erkennen sind die in farblosem Glas eingelagerten Blattgoldzonen, die zusammen mit schwach durchscheinendem Glas in Blau, Gelbgrün und Violett das Achatmuster des Gefäßes bilden. Die überschliffene Oberfläche lässt sich an einigen Stellen erahnen.

Geblasenes Glas – Seit wann wird Glas zu Gefäßen geblasen?

Geformtes Hohlglas wird erst ab klassisch-hellenistischer Zeit gängiger (4.–1. Jh. v. Chr.). Seit der Mitte/ 2. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. begegnen erstmals auch echte geblasene Gefäße. Die frühesten Funde eindeutig geblasenen Glases stammen aus dem antiken Jüdischen Viertel in Jerusalem und gehören in die 2. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. Sie wurden mittels des sog. tube blowing hergestellt, einer Art des Glasblasens mit kurzen Glasröhren, die an einer Seite durch Zusammenkneifen und Erhitzen verschlossen und von der anderen Seite her aufgeblasen wurden. Die ersten so erzeugten Gefäße waren kleine Salbfläschchen von geringem Gefäßdurchmesser, die jedoch bereits mit Spiralfäden verziert sein konnten.

In dieser Frühzeit gab es nämlich noch nicht die uns heute geläufige, entwickelte eiserne Glasmacherpfeife, die erst in späterer Zeit gängig wird. Verwendet wurden möglicherweise kurze Tonpfeifen, wie die Darstellung auf mehreren Lampenspiegeln des mittleren 1. Jhs. n. Chr. suggeriert. Dass eine solche Technik tatsächlich funktionieren kann, bewiesen erfolgreiche Versuche des Teams um E. Marianne Stern im Toledo Museum in den USA. Erste größere Gefäße wie Urnen oder große Krüge, die zu schwer für Keramikpfeifen wären, begegnen frühestens um den Wechsel vom 1. zum 2. nachchristlichen Jahrhundert. Aus dieser Zeit gibt es jedoch noch keine Originalfunde von eisernen Pfeifen – die ältesten bekannten Funde stammen durchwegs aus der Spätantike.

Neben dem Ausblasen einer in einem Tiegel geschmolzenen Glasmasse ist es außerdem üblich, vorbereitete und vorgewärmte Glasbrocken mit der Pfeife aufzunehmen und weiterzuverarbeiten. Das hat den Vorteil, dass durch Zusammenschmelzen verschiedenfarbiger Brocken mehrfarbige Gefäße möglich waren und zudem zeit- und kostensparend gearbeitet werden konnte. So entwickelte sich der Werkstoff Glas in der Römerzeit zur regelrechten Massenware.

War das Gefäß zur Zufriedenheit geraten, wurde es von der Pfeife abgetrennt, also „abgeschlagen“. Als nächster Schritt war eine planmäßige, langsame Kühlung des heißen Glases unerlässlich, damit es nicht zersprang oder sich Haarrisse bildeten. Dafür wurde es vorsichtig in einen dafür vorgesehenen, abgeteilten Bereich des Kuppelofens, den sog. Kühlofen gestellt, wo die Temperatur kontrolliert absinken konnte. Besaß der Ofen keine spezielle Kühlmöglichkeit, war es auch möglich, fertige Gefäße zur Kühlung in einen Haufen aus Asche und Olivenkernen zu stecken. Manchmal haben sich sogar solche winzigen Aschepartikel auf der Oberfläche der fertigen Gefäße erhalten – man unterscheidet sie von Schlackeinschlüssen, weil die Aschepartikel nicht erneut von Glas überdeckt wurden, sondern direkt auf der Oberfläche aufliegen.

Formgeblasene Gefäße

Für Gefäße in dieser Technik ist eine aus Stein, Ton oder Holz gefertigte Hohl- oder Negativform nötig, in die der erhitzte Külbel (die erste sich beim Blasen entwickelnde Blase) hineingeblasen wird, damit das Glas die Formdetails als Dekor übernimmt. Meist sind solche Formen mehrteilig und an den auf dem ausgeformten Gefäß sichtbaren Formnähten zu erkennen (z. B. „Enniontassen“ (vgl. unten) oder Lotosknospenbecher Isings 31). Gerade Becher besitzen oft ein separates Bodenmodel, während die kleineren Salbfläschchen oft nur in eine zwei- oder dreiteilige Form ohne eigenen Boden geblasen wurden und deshalb eine quer- oder sternförmige über die Bodenunterseite verlaufende Formnaht aufweisen.

Halbformgeblasene Gefäße

Im Gegensatz zu den echten formgeblasenen Gefäßen stammen Vierkantkrüge (Isings 50) und Töpfe (Isings 62) aus einer maximal bis zur Gefäßschulter reichenden Kastenform, bei der insbesondere der Boden aus Stein mit einer im Negativ eingetieften Bodenmarke besteht, während die Wände auch aus gut gewässertem Holz sein können. Die Vorteile dieser Technik werden weiter unten ausführlicher geschildert.

Optisch geblasene Gefäße

Als letzte Gruppe seien hier noch die „optisch“ geblasenen Gläser genannt – Gefäße, die in einer gerippten Vorform ihre Verzierung erhielten und dann erneut erhitzt und aufgeblasen wurden. Eine typische frühe, auf diese Weise hergestellte Form ist die „Zarte Rippenschale“ Isings 17 (vgl. unten). Hier wurde der angeblasene Külbel in eine gerippte Vorform geblasen und auf diesem Wege „vorgerippt“. Sobald man ihn wieder aus der Vorform herauszog, wurde er umgehend erneut und deutlich größer ausgeblasen. Dadurch verzerrt sich das enge Rippendekor und passt sich dem neuen Gefäßumriss an. Es ist in dieser Phase auch möglich, die Glasblase so zu drehen, dass sich beim Muster ein spiraliger Effekt ergibt. In der Spätantike wird diese Technik häufig für Flaschen und Krüge angewandt, bevor sie im Mittelalter für eine ganze Reihe von Becherformen verwendet wurde.

Gestaltung / Dekor / Verzierung

Gefäßaufbau und Formdetails

Beschäftigt man sich länger mit römischen Gläsern, so fällt auf, dass es im Laufe der Jahrhunderte vor allem an frei geblasenem Glas ein spezielles Repertoire an Formdetails gibt, die immer wieder zu beobachten sind und daher als allgemeingültig bezeichnet werden können. Im Folgenden seien sie kurz beschrieben (Abb. 3), dabei folgt der Blick das Gefäß entlang vom Rand bzw. der Mündung über die Wand bzw. den Henkel bis hin zum Boden.

Rand

Als „abgesprengt“ bezeichnet man das Aussehen eines Randes, der so belassen wurde, wie er von der Kappe und damit der Glasmacherpfeife abgetrennt worden war. Er ist in der Regel scharfkantig und kann unter Umständen beinahe wie leicht konkav eingezogen erscheinen. In der frühen und mittleren Kaiserzeit gibt es so gut wie keine Gefäße, deren Rand nicht weiter bearbeitet wurde, in der Spätzeit dagegen sehr wohl. Dies ist also ein erster Hinweis auf die Datierung einer Randscherbe.

Als zweite Möglichkeit der Nachbearbeitung eines Randes ist das kalte Überschleifen zu nennen, also im Prinzip ein Glättungsvorgang. Oft wird der eigentliche überschliffene Rand dabei von parallelen Schliffrillen oder -linien begleitet, wie sie vor allem an frühen Bechern wie der schliffbandverzierten Gruppe Isings 12/29 und ähnlichen Formen als Dekorelement verwendet wurden (vgl. S. 79f.). Ist das Überschleifen dagegen nur schwach ausgeprägt, sodass nur die gröbsten Unebenheiten beseitigt wurden, weist dieses Detail erneut auf eine Spätdatierung des Glases hin: Es ist somit ein gutes Kriterium, um frühe von späten Bechern zu unterscheiden – letztere besitzen, wie bereits erwähnt, meist einen einfach abgesprengten Rand, der nicht überarbeitet wurde. Für geformte Gläser (z. B. Mosaik- und keramikähnliche Gläser sowie entfärbt/farblose Gefäße) gilt, dass die gesamte Oberfläche, also auch oder speziell der Rand, nach dem Erkalten geglättet, „überschliffen“ oder poliert werden musste.

Das Nachbearbeiten eines Randes bedeutet weiterhin, dass er durch erneutes Erhitzen ge- oder verrundet werden konnte, genauer gesagt feuerverrundet; das heißt, er erscheint mehr oder weniger verdickt, aber ohne scharfe Kante. Der fertig ausgeformte und bereits abgesprengte Becher wurde dafür am Hefteisen noch einmal mit der Mündung in die Nähe der Feuerungsöffnung gehalten, und zwar in genau dem Abstand, der es ermöglichte, den Rand anschmelzen zu lassen, ohne dass die Hitze den restlichen Becher wieder verformte. Verwendet wurde diese Art der Randbearbeitung vor allem für Becher, aus denen man gefahrlos trinken können musste; daneben begegnet einem so ein verrundeter Rand oft an Schälchen, Kelchen, Messgefäßen (Modioli) oder ähnlichen Formen des Alltagsgeschirrs. Eine Spezialität ist hierbei der Kragenrand, bei dem der gerundete Rand annähernd waagrecht abgeflacht nach außen gerichtet ist. Er dient so als Handhabe oder Deckelfalz bei Tellern und Schüsseln. In stärker ausgeprägter Form wird er als „unterschnittener“ Kragenrand wie an den Schälchen Isings 69 bezeichnet.

a) abgesprengter Rand;

b) nachgeschliffener Rand;

c) gerundeter Rand;

d) Röhrchenrand.

e) achterförmiger Doppelumschlag der Wand;

f) hochgewölbter Boden;

g) hochgestochener Boden;

h) herausgefalteter Boden;

i) Röhrchenstandring;

j) massiver herausgearbeiteter Standring;

k) angesetzter Boden;

l) gewickelter Standring.

Abb. 3: Formdetails freigeblasener Gläser.

Frühkaiserzeitliche Vorratskrüge aus westlicher Produktion besitzen meist einen kurzen, dreieckig geformten Rand (Abb. 4a), der sich im Laufe der fortschreitenden Kaiserzeit in einen ausladenderen, gerne als „pilzförmig“ (Abb. 4b) bezeichneten unterschnittenen Rand entwickelt. Im Gegensatz dazu ist der entsprechende Rand an östlichen Krügen von vorneherein als weit auslandender gefalteter Rand gebildet (Abb. 4c). So lassen sich allein aufgrund der Randgestaltung Krüge westlicher und östlicher Provenienz unterscheiden, während das bei reinen Wand- oder Bodenbruchstücken nicht möglich ist.

Röhrchenränder entstehen durch Verrunden des abgeschnittenen Randes und nachfolgendem Umschlagen nach außen bis an die Gefäßwand. Diese gängige Variante fand vor allem bei Schälchen, Tellern und Schüsseln Verwendung. Wurde der Rand jedoch nach innen eingeklappt oder eingeschlagen, so gehörte er höchstwahrscheinlich zu Krügen und Amphoriskoi, seltener zum Essgeschirr, wo der nach außen umgeschlagene Röhrchenrand dominiert.

Auch Wände können ein doppeltes Röhrchen bzw. einen doppelten Umschlag besitzen, was eine Spezialität bestimmter Glashütten zu sein scheint. Zur Römerzeit ist dieses auch als Achterbildung bezeichnete Detail selten, wird aber später im Mittelalter häufiger. Es erlaubte einen festeren Griff auf die – gefüllt oft sehr schweren – bauchigen Becher oder Flaschen mit dem sog. Stauchungring – dieser Ring stellt also eigentlich keine Verzierung der Wand dar, sondern hat funktionale Gründe. Im 1. Jh. n. Chr. begegnet der Doppelumschlag beispielsweise auf der Schulter der Krüge der Form Isings 53, wo er möglichweise als eine Art von „eingebautem Tropfenfänger“ gedacht war.

a) abgewinkelter Rand, westlich, 1. Jh. n. Chr.;

b) pilzförmiger Rand, westlich, 2.–3. Jh. n. Chr.;

c) gefalteter Rand, östlich.

Abb. 4a–c: Details der Randbildung an Vierkantkrügen (nach D. Charlesworth).

Henkel

Die Henkelgestaltung unterliegt nur groben Richtlinien, sie kann sehr phantasievoll und detailreich umgesetzt erscheinen. Hier sollen nur die gängigsten Möglichkeiten kurz zusammengefasst werden:

Abb. 5: Henkeldetail eines freigeblasenen Kettenhenkelkrugs im Landesmuseum Mainz. Gut erkennbar ist der möglicherweise mit Hilfe eines Kantholzes geformte „Kettenhenkel“; außerdem sieht man einen bei der Herstellung entstandenen Schlackeeinschluss in einem der Glasstränge des Henkels.

Als rundstabig bezeichnet man einen im Schnitt völlig runden, stabförmig gezogenen Henkel. Im Schnitt D-förmig ist er, wenn die Innenkante deutlich abgeflacht erscheint, um die Handhabung zu erleichtern. Ein doppelt D-förmiger Henkel erscheint im Schnitt abgeflacht und zweigeteilt. Er begegnet vor allem an mittelgroßen und großen Krügen des 1./2. Jhs. (Formen Isings 50/51 bzw. Hofheim 12). Bandförmig ist ein flacher Henkel, der mit oder ohne verdickte Außenkanten vorkommen kann. Er ist vor allem an freigeblasenen Krügen sowie an Kasserollen verbreitet. Ein „gekämmter“ Henkel wird wegen seiner Ähnlichkeit mit Stangensellerie auch gerne Selleriehenkel genannt. Er wurde mit einem kammartigen Werkzeug erzeugt und ist vor allem bei frühen zylindrischen und vierkantigen Krügen gängig. Im 2. und 3. Jh. n. Chr. sind vergleichbare Henkel deutlich schwächer „gekämmt“ und nicht mehr so sorgfältig ausgearbeitet wie die Exemplare des 1. Jhs. Sie kommen vor allem bei späten Vierkantkrügen oder deren rechteckigen „Vettern“ der Form Isings 90 vor oder aber an der späteren Variante der zylindrischen Krüge Isings 51/Goethert-Polaschek 125. Als „getreppt“ werden frühe Henkel bezeichnet, die mit abgetreppt gekniffenen (meist unteren) Henkelausläufern versehen sind. Häufig kommen sie an kugeligen oder konischen Krügen der Formen Isings 53 oder 55 vor. Auf vergleichbare Weise entstand die flach zurechtgekniffene Daumenrast an Metallgefäße nachahmenden Formen wie Skyphoi oder bestimmten Krügen. Die „Mainzer Kettenhenkel“ sind eine Spezialität der mittelrheinischen Glashütten des 3.–frühen 4. Jhs. (Abb. 5). Sie bestehen aus zwei parallelen Glassträngen, die durch regelmäßiges Zusammenkneifen mit einer spitzen Zange sowie durch einen dazwischen steckenden Holz- oder Metallstab zum Bilden der Öffnungen zu „Kettenglieder“ gebildet werden. „Delphinhenkel“ oder „Ösenhenkel“ treten insbesondere an Aryballoi, also massiven kugeligen Badeflaschen auf, wobei sie in der Regel zwei oder – seltener – drei Henkelchen pro Gefäß bilden. Dies hängt damit zusammen, dass mit Salböl gefüllte Badeflaschen möglichst waagrecht an den bronzenen Trageringen hängen mussten, an denen der Römer oder die Römerin (bzw. Sklave oder Sklavin) Badeschale, Striegel (strigiles) und ähnliche Utensilien in die Thermen trugen.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.