Kitabı oku: «Religión y política en la 4T»

Religión y política en la 4T

Debates sobre el Estado laico

Rector General

José Antonio de los Reyes

Heredia

Secretaria General

Norma Rondero López

Coordinador General de Difusión

Francisco Mata Rosas

Director de Publicaciones

y Promoción Editorial

Bernardo Ruiz López

Subdirectora de Publicaciones

Paola Castillo

Subdirector de Distribución

y Promoción Editorial

Marco A. Moctezuma

Zamarrón

UNIDAD IZTAPALAPA

Rector

Rodrigo Díaz Cruz

Secretario

Andrés Francisco Estrada Alexanders

Director de la División

de Ciencias Sociales

y Humanidades

Juan Manuel Herrera

Jefa del Departamento

de Antropología

Laura R. Valladares de la Cruz

Responsable Editorial

Norma Jaramillo Puebla

Religión y política en la 4T : debates sobre el Estado Laico / Carlos Garma, Ariel Corpus y María del Rosario Ramírez Morales, coordinadores. - - México : Universidad Autónoma Metropolitana : Juan Pablos Editor, 2021

1a. edición

278 p. ; 14 x 21 cm

ISBN: 978-607-28-2272-6 UAM

ISBN: 978-607-711-637-0 Juan Pablos Editor

T. 1. Iglesia y Estado - México T. 2. Religión y Estado - México

BR115 R45

Primera edición, 2021

RELIGIÓN Y POLÍTICA EN LA 4T. DEBATES SOBRE EL ESTADO LAICO

de Carlos Garma, Ariel Corpus

y María del Rosario Ramírez Morales (coordinadores)

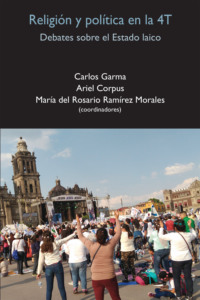

Diseño de portada: Roberto Mora

Imagen en portada: Carlos Torres Monroy

D.R. © 2021, Carlos Garma, Ariel Corpus

y María del Rosario Ramírez Morales (coordinadores)

D.R. © 2021, Universidad Autónoma Metropolitana

Prolongación Canal de Miramontes 3855

Ex Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan

14387, Ciudad de México

Unidad Iztapalapa/División de Ciencias Sociales y Humanidades/

Departamento de Antropología, <antropublicar@gmail.com>

Tel. (55) 5804 4763 / (55) 5804 4764

D.R. © 2021, Juan Pablos Editor, S.A.

2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19, Col. del Carmen

Alcaldía de Coyoacán, 04100, Ciudad de México

<juanpabloseditor@gmail.com>

ISBN: 978-607-28-2272-6 UAM

ISBN: 978-607-711-637-0 Juan Pablos Editor

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma y por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de los editores.

La presente publicación pasó por un proceso de dos dictámenes (doble ciego) de pares académicos avalados por el Consejo Editorial del Departamento de Antropología, que garantizan su calidad y pertinencia académica y científica

Impreso en México/Printed in Mexico

Juan Pablos Editor es miembro de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI). Distribución: TintaRoja <www.tintaroja.com.mx>

Índice

Introducción: religión y política en la 4T Carlos Garma, Ariel Corpus y María del Rosario Ramírez Morales

POLÍTICA, RELIGIÓN Y LAICIDAD

Política y religión en la 4T. Cooperación iglesia(s)-Estado. Consecuencias en las políticas sociales Mariana G. Molina Fuentes

Secularización y laicidad en la 4T: escenarios de su complejidad Ariel Corpus

El monopolio moral como estrategia apologética-analógica de la 4T Raúl Méndez Yáñez

Política y religión. Reflexiones sobre los complejos caminos de la laicidad José Carlos Mondragón González

MIRADAS DESCENTRALIZADAS DE LA LAICIDAD

Retos del Estado laico ante los procesos político-religiosos y autonómicos en Chiapas Enriqueta Lerma Rodríguez

Diálogos ecuménicos y prácticas comunitarias en un lugar llamado Macondo, en la frontera México-Guatemala Blanca Mónica Marín Valadez

Pañuelos y rosarios: encuentros y desencuentros en los activismos en torno a la defensa de los derechos María del Rosario Ramírez Morales y Arcelia Paz Padilla

Religiosidades, Iglesias y sistema penitenciario mexicano Carla Vargas Torices

LOS EVANGÉLICOS EN LA 4T

Los pentecostales frente al Estado laico en México: una reflexión histórica Carlos Enrique Torres Monroy

Razones teológicas y consecuencias sociales. Notas para comprender la religión en la 4T Carlos Martínez García

Estado laico y nuevas coyunturas: la actuación política de algunos líderes evangélicos mexicanos Leopoldo Cervantes-Ortiz

La construcción mediática del sujeto social “evangélico” en los tiempos de la 4T Hedilberto Aguilar de la Cruz

Semblanzas de las/los autoras/es

Introducción: religión y política en la 4T

Carlos Garma* Ariel Corpus** María del Rosario Ramírez Morales***

Dios mismo estaba ahí apretando en su puño la vida, agarrando la tierra entre sus dedos gruesos, entre sus descomunales dedos de encina y de rabia. Hasta un descreído no puede dejar de pensar en Dios. Porque ¿quién si no Él? ¿Quién si no una cosa sin forma, sin principio ni fin, sin medida, puede cerrar las puertas de tal manera? Todas las puertas cerradas en nombre de Dios. Toda la locura y la terquedad del mundo en nombre de Dios. Dios de los ejércitos; Dios de los dientes apretados; Dios fuerte y terrible, hostil y sordo, de piedra ardiendo, de sangre helada.

Dios en la tierra, JOSÉ REVUELTAS.

En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en el plan de nación que encabeza para un cambio de régimen, conocido como la Cuarta Transformación (4T), la religión ha sido un tópico presente que ha generado una permanente discusión. Esta apertura a lo religioso en las acciones y discursos del ahora presidente no comenzó con su llegada al poder. Desde su última campaña electoral, en 2018, llamó la atención por utilizar elementos y símbolos religiosos en distintas presentaciones públicas, de modo que la retórica de su discurso e imagen se construyó haciendo alusión a lineamientos morales. En el ámbito de los acuerdos políticos entre partidos, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estableció una alianza con el entonces Partido Encuentro Social (PES), cuya plataforma se asentaba sobre una postura conservadora. Al abanderar a AMLO, Hugo Éric Flores Cervantes, presidente del PES, lo equiparó con el personaje bíblico Caleb, uno de los sucesores de Moisés, quien según el relato bíblico llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida (Rodríguez, 2018).

El 1 de julio de 2018, AMLO obtuvo poco más de 53% de los votos en el nivel federal, cifra histórica que lo colocó como indudable ganador de las elecciones presidenciales. El 1 de diciembre del mismo año, en una ceremonia posterior a su investidura presidencial en el Congreso de la Unión, participó de un ritual neoindígena1 de purificación donde algunos representantes de los 68 pueblos originarios de México le entregaron el bastón de mando con el cual reconocían y consagraban su liderazgo, convirtiéndose así en el primer mandatario en recibir este objeto como símbolo del respaldo moral y reconocimiento de su autoridad presidencial.2

Ya como presidente, en sus conferencias matutinas diarias —las “mañaneras”—, en giras y conferencias, las alusiones a la Biblia han sido frecuentes —incluso ha llegado a citar al papa Francisco—, todo ello bajo una retórica que descansa en la moral, a la que se acusa de constituirse como parte del proyecto de la 4T. Estas alocuciones no han quedado sólo como parte de las líneas discursivas y la elocuencia del presidente, se trasladaron hacia materiales oficiales como la Cartilla moral, un documento redactado en 1944 por el literato neoleonés Alfonso Reyes a petición del entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet. Este material fue diseñado para la alfabetización, pero le fueron sumados una serie de principios morales por interés del propio Reyes. La 4T, a través de la Secretaría de Educación Pública, retomó y reimprimió en 2018 la Cartilla moral3 como una guía de principios descontextualizando el documento original. En el texto de presentación, firmado por AMLO se lee:

La decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Los seres humanos necesitan bienestar, pero no sólo de pan vive el hombre. Para alcanzar la felicidad se requiere el bienestar material y el bienestar del alma, como decía José Martí. Nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México busca hacer realidad el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. La difusión de la Cartilla moral de Alfonso Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad. Te invito a compartir con la familia estos pensamientos y a dialogar entre sus integrantes acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos para construir entre todos una sociedad mejor (López, 2018).

A la par de esta política de moralización que mediáticamente ha sido criticada, se le sumaron algunos actores evangélicos que encontraron eco en la retórica presidencial y vieron la oportunidad de poner su capital social a disposición de la 4T. Mientras el PES perdía su registro por no alcanzar 3% de los votos en la elección de junio de 2018 (cuestión que se refrendó en las elecciones intermedias de 2021), Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), emergía como el nuevo interlocutor después de una reunión el 21 de febrero de 2019 que, a decir del líder evangélico, sentó las bases para una posterior cooperación en temas referentes a la reconstrucción del tejido social, así como el acceso a los medios de comunicación. Desde luego, este acercamiento fue duramente criticado, homologando a los distintos grupos que conforman el mosaico evangélico en una misma línea que atentaba contra el Estado laico (Blancarte y Barranco, 2019).

Para sorpresa de muchos, en diciembre de 2019 la senadora por Morena, María Soledad Luévano Cantú, propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, misma que implicaba la apertura y participación de las iglesias en el ámbito público, contraviniendo, así, la histórica separación entre el Estado y las iglesias. Estas reformas habilitaban la incursión de las asociaciones religiosas en la radio y la televisión, la capellanía espiritual al interior de las instituciones del Estado y, entre otras cosas, la celebración de convenios en torno a tareas dirigidas a la restructuración del tejido social. Para algunos analistas, esta reforma implicaba no sólo un atentado al Estado laico, sino su desmantelamiento.

En este contexto, el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, convocó en marzo de 2020 al foro “Defender el Estado laico. Política y religión en la 4T”, donde distintos académicos se dieron cita para reflexionar sobre la incursión de lo religioso en el primer año de gobierno de AMLO, atendiendo a la idea de subrayar la importancia de la laicidad para la sociedad contemporánea, continuando así la discusión sobre los problemas contemporáneos referentes a la relación entre religión y política (Garma, Ramírez y Corpus, 2018).

No obstante, como se verá en los distintos capítulos que componen este volumen, analizar la laicidad desde fenómenos concretos, así como sus aplicaciones en diversos ámbitos y contextos, habilitó la construcción de posturas críticas que, en principio, cuestionan el abordaje jurídico de la laicidad frente al dato etnográfico. De este modo, el foro se convirtió en un espacio donde se repensaron las categorías, conceptos y su aplicación en distintos fenómenos y contextos; se analizó la vigencia y operacionalización de la laicidad en una diversidad de arenas y espacios religiosos y seculares; la construcción mediática de determinados grupos como enemigos de la laicidad; el surgimiento de nuevos actores en la intersección entre la religión y la política; entre otros.

RELIGIÓN, SECULARIZACIÓN Y LAICIDAD

Retomando al antropólogo Clifford Geertz (2003) y al sociólogo Émile Durkheim (2012), es útil definir la religión como un sistema de símbolos que son socialmente transmitidos y que tienen un sentido general sobre el universo. Estos elementos sobre el cosmos y la vida hacen referencia a componentes trascendentales de lo sagrado que se expresan a través de creencias y rituales, y que al ser compartidos, transmitidos y socializados conforman una comunidad moral-colectiva. En el mundo contemporáneo la religión sigue siendo importante, su fuerza no sólo radica en que permite integrar bajo una comunidad una serie de creencias y rituales dirigidos hacia lo trascendente, sino que estos principios también actúan en el mundo al dirigir la acción de las personas (Weber, 2008).

Desde hace más de un siglo la religión se enfrenta al paradigma de la secularización. Existen varios autores que desarrollaron el tema, desde los más radicales como Nietzsche, Freud y Marx que aseguraban la desaparición de las creencias del monoteísmo, hasta los que apuntaban un cambio en la religión. En su caso, Weber, sostuvo que la religión perdería los elementos mágicos y se volvería una institución cada vez más burocrática e institucionalizada. Para Casanova (2012:23), la tesis o el paradigma señalado remite a tres elementos: la diferenciación de la esfera secular de la religiosa, el declive generalizado de creencias y prácticas religiosas, y la privatización de la religión. Bajo este paradigma la religión perdería un lugar en el espacio público y se trasladaría al ámbito privado. Sin embargo, esta tesis que en Europa se ha desarrollado ampliamente, contrasta con lo que ocurre en América Latina, donde las religiones prevalecen en la mayoría de los países (Parker, 1996; Frigerio, 2018).

No obstante, existen otros planteamientos que indican que la secularización generaría una pluralidad de religiones; es decir, dejarían de existir instituciones religiosas centrales fragmentando así el monopolio y dando paso a la pluralidad (Dobbelaere, 1994). Esta tendencia es la que se observa en gran parte de nuestro continente, misma que apunta hacia la pluralización de las creencias, y no necesariamente a su desaparición. En el caso concreto de México, la presencia e incidencia del catolicismo —incluso en su dimensión cultural y no sólo religiosa—, sigue vigente en muchos de los símbolos nacionales —como el caso del guadalupanismo y la rectoría de calendarios e iconografía religiosa. Sin embargo, desde hace ya varias décadas el país se dibuja como un espacio marcado no sólo por la pluralidad cultural, sino religiosa, tanto institucional como espiritual (De la Torre y Gutiérrez, 2007).

Frente a esta pluralidad religiosa y su necesaria gestión, es que la laicidad adquiere sentido como un marco político que garantiza la libertad de creencias de los individuos que conforman la sociedad, o en su caso, para no creer si así lo deciden. Desde luego, la importancia de la laicidad no se limita a lo religioso, conlleva el ejercicio de los derechos en un marco más amplio, de ahí que sus disputas tengan otras aristas, como veremos más adelante.

El principio de laicidad tuvo su origen en Francia, como parte de un proceso de larga duración que va desde el triunfo de la revolución hasta 1880, periodo en el cual se instala una moral laica arraigada bajo el modelo educativo, y todavía durante el primer cuarto del siglo XIX en las querellas radicales (Baubérot, 2005).

Incluso en Francia, la laicidad aparece para muchos como una “excepción francesa”, y la misma opinión prevalece en otros países. Pero los historiadores y sociólogos pueden observar que esta expresión de “laicidad como excepción francesa” sólo se utiliza desde 1990, muy poco antes de que se produjera el primer affaire relacionado con el uso del hijab por parte de las alumnas musulmanas en las escuelas públicas. Antes de eso, México o incluso Estados Unidos habían sido considerados por los partidarios franceses de la laicidad como países más laicos que Francia (Baubérot, 2008:22).

Es importante notar que el concepto de laicidad proviene, sobre todo, de países donde la Iglesia católica mantenía la hegemonía y una relación privilegiada con el Estado; de modo que su imposición como programa político tenía la intención de mermar el poder y la influencia de la Iglesia católica en la sociedad, la cultura, la educación, etc. Así entendida, la laicidad forma parte del acotamiento de la religión del espacio público y colectivo hacia un asunto individual.

En América Latina, el nacimiento de las repúblicas independientes se aparejó a los ideales del liberalismo, y aunque la ruptura con la Corona española no implicó el abandono de la religión católica, sembró las bases para su posterior discusión, de modo que los debates sobre la libertad religiosa se pueden encontrar desde la primera mitad del siglo XIX. Particularmente en México, la laicidad emerge con las Leyes de Reforma (1855-1860) que separaron las funciones del Estado de las tareas espirituales del catolicismo. Al ratificarse en la Constitución de 1917, se sentaron las bases de esta histórica separación, además que se determinó que el clero católico no podía tener propiedades ni contar con instituciones educativas, se limitaba su expresión política e incluso no podían votar. De igual modo, como proceso inacabado, la laicidad tuvo sus momentos difíciles durante la Guerra Cristera; posteriormente, en la etapa conocida como de relaciones nicodémicas o el modus vivendi —caracterizada por un acuerdo informal entre el gobierno y la Iglesia católica a fin de dar continuidad a la vida social en tanto se concertaba una solución completa al problema religioso— se posibilitó un escenario para la gradual pluralización religiosa, generando así la emergencia de nuevos interlocutores religiosos. La última reforma en lo que concierne a las relaciones Iglesia-Estado fue en 1992, cuando bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari se publicó la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, misma que brindó el reconocimiento jurídico a las distintas iglesias o religiones, por lo que se denominaron “asociaciones religiosas”, no haciendo distinción entre los diversos grupos que así quisieran registrarse (Blancarte, 2018).

El marco laico bajo el cual se rige el Estado mexicano garantiza a los individuos que conforman la sociedad el ejercicio de sus creencias religiosas sin discriminación, también posibilita que aquellos que no rigen sus convicciones bajo un postulado religioso puedan desarrollar sus capacidades y ejercer sus derechos. La libertad religiosa es un pilar importante de la laicidad, pero no el único. A su amparo se han desarrollado políticas progresistas en algunas entidades federativas, como el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, la adopción homoparental, la fecundación in vitro, la maternidad subrogada, la investigación de células madre, la muerte asistida, la perspectiva de género en educación, el reconocimiento de la identidad de género, etc. A decir de Roberto Blancarte (2017:9-15), la laicidad se puede entender como un instrumento jurídico-político para el ejercicio de las libertades individuales dentro de un régimen político que, apelando a la legitimidad popular, toma distancia de lo religioso para la convivencia social.

Sin embargo, como se verá en distintos capítulos de este libro, tal definición situada desde la perspectiva jurídica no siempre tiene su correlato empírico. La laicidad que se plantea desde el ámbito político, e incluso académico, tiene diversas formas de verse y vivirse de acuerdo con el contexto donde se desarrolla y se aplica. En ocasiones puede generar la articulación de movimientos en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; en otras, como veremos, es una limitante para los proyectos de atención prioritarios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad y en aquéllas donde el Estado se ha ausentado. De ahí que la mirada antropológica y su método etnográfico —que había estado ausente de las discusiones sobre laicidad, salvo para el abordaje de la religiosidad popular (González, 2012; Stavenhagen, 2012)— se vuelve importante para conocer el modo en que los sujetos sociales se desenvuelven bajo el marco laico en sus espacios y bajos sus conceptos, así como la manera en que opera el propio Estado bajo el régimen laico.

Finalmente, no se puede omitir que la laicidad, y de paso la secularización, han tenido sus miradas críticas.4 En principio, porque el marco laico existente en México no representa el único modelo actual: los hay extremadamente restrictivos y aquéllos donde la participación religiosa es parte importante de la discusión colectiva en la arena pública. De igual modo, porque el modelo laico mexicano, retomado del francés, parte de la concepción secularista del Occidente moderno europeo, cuyo epicentro católico es restrictivamente institucional; es decir, funciona como un marco operativo en tanto el interlocutor sea una institución. De frente, la pluralidad religiosa se expresa en un mosaico de expresiones que no necesariamente se arraigan en una institución. Es aquí donde se vuelve importante ampliar las miradas disciplinarias en torno al debate del Estado laico, hecho que se busca en este libro.

LOS EVANGÉLICOS: ¿UN PELIGRO PARA LA LAICIDAD?

Una de las discusiones actuales más importantes sobre la laicidad es la incursión de los actores evangélicos en la política mexicana y latinoamericana. Los evangélicos son un amplio sector de grupos descendientes de la Reforma protestante, movimiento religioso iniciado por Martín Lutero en 1517, que propició un acercamiento diferente con lo divino, dando origen a numerosas iglesias como las luteranas, reformadas, anglicanas, y que en su devenir se han fragmentado en otras más dando paso a las iglesias bautistas, metodistas, menonitas y, más recientemente, las iglesias pentecostales.

Si bien la presencia de los evangélicos se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, es a partir de 1970 que se incrementó su visibilidad en varias partes del país, sobre todo en los estados del sur, como Chiapas, Yucatán y Quintana Roo (principalmente en municipios y localidades con fuerte presencia indígena), así como en el norte del país, como es el caso de Baja California. De acuerdo con los resultados del último censo (INEGI, 2020), la categoría “Protestante/Evangélico/Cristiano” suma un porcentaje de 11.2% en el nivel nacional. No obstante, se incorporaron aquí a grupos que en 2010 se ubicaban bajo la categoría “Bíblico no evangélico”, de modo que al excluirlos se reduce a 9%, es decir, sólo 1.5% arriba de 2010.

Aunque la participación de los evangélicos en la política y en el espacio público no es novedosa, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) empezaron a figurar como protagonistas por los lazos establecidos con el régimen panista. Cabe señalar que esto no fue un hecho aislado, pues desde el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se consintió un relajamiento en las normas legales establecidas con referencia a la laicidad. En ambas administraciones, Fox y Calderón, existió la intención de abrir la participación de grupos católicos —sobre todo de la extrema derecha— para acceder a posiciones en el gobierno, y dejaron que la Iglesia católica tuviera un papel público, además de la creación de programas de televisión con orientación religiosa.

En América Latina se han formado partidos políticos evangélicos con mucha fuerza: Guatemala ha tenido tres presidentes evangélicos; en Brasil se conformó lo que llamaron “la bancada evangélica” con una presencia fuerte en el Congreso; en Costa Rica un político evangélico disputó la última vuelta electoral; en Colombia los congresistas evangélicos se han vuelto pragmáticos al estar en las bancadas de distintos partidos de derecha, centro e izquierda; y así la lista puede seguir para otros países (Pérez y Grundberger, 2018). Por lo tanto, la incursión de lo religioso en la política no es particular de México; ejemplo de ello es la formación del PES en 2006, partido cuya base de creyentes evangélicos ha mantenido una posición abiertamente conservadora al definirse como el partido de la familia tradicional en México (Garma, 2019).

El PES, dirigido por Hugo Éric Flores Cervantes, estaba organizado en grupos sectoriales que incluían campesinos, obreros, migrantes, discapacitados, mujeres, adultos mayores, familias e indígenas, entre otros; lo que se asemeja a los ministerios de una iglesia evangélica. En 2018 hicieron alianza con Morena para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Pero Flores Cervantes no ha sido el único actor importante del sector evangélico. Otro actor central es el pastor Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternice —conformada por ministros de culto, profesionistas e iglesias evangélicas—, y que ha intentado conseguir medios de comunicación para las iglesias, pugnado para que éstas participen en la vida pública con el fin de lograr la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz en México (Excélsior, 2019).

Tanto la participación de Flores Cervantes como la de Farela, han construido una noción de los evangélicos como un peligro para la laicidad debido a su papel activo en la política nacional, percepción que ha circulado en distintos medios de comunicación. Se ha identificado a los evangélicos como un grupo homogéneo, lo que implica un problema dado que se trata de un mosaico de diversas expresiones. Aunque en muchas ocasiones se insiste en que no existe un representante o vocero de los evangélicos, en los espacios acotados a la nota mediática siguen convocando a los mismos personajes.

Bajo la idea anterior es que se consideró que en las elecciones de 2018 los evangélicos votarían por el partido que “los representaba”: el PES. Sin embargo, no lo hicieron: votaron por AMLO, pero no por el partido “de los evangélicos”. Algunos estudios hechos recientemente en el ámbito latinoamericano han abordado el temido “voto evangélico” demostrando que tal tesis no se cumple como se perfila (Pérez, 2020), con excepción de Brasil, que tiene otras características. “Hermano no vota necesariamente por hermano”, al menos fue así en la elección pasada con la cual se construyeron las plataformas electorales de algunos partidos políticos, como en el caso del PES, donde se pretendió hacer del voto gremial su bastión político, de modo que los evangélicos votan dirigidos por intereses generales hacia la población y no por el parentesco simbólico. Por lo anterior, es que siempre es necesario recalcar que al interior del campo evangélico hay un mosaico de diversas posturas que incluso se oponen en el mismo campo. Lo anterior se vio evidenciado en las elecciones intermedias de 2021, en la cual los evangélicos diversificaron su voto y no respaldaron el proyecto de un partido con orientación religiosa. Ello cuestiona la imagen que se construyó sobre los evangélicos, quienes fueron vistos como un peligro para la laicidad, extrapolando lo sucedido en otras regiones del continente, Brasil principalmente, y que bajo un enfoque acrítico se asumió que pasaría lo mismo en México. También, se vuelve a poner de manifiesto que la lógica del creyente no opera en sintonía con la de los liderazgos eclesiales, ni menos con alguna figura o institución que pretenda asumir la representatividad evangélica, así la fragmentación del campo religioso a su interior es una variable importante en el análisis de la relación con la política.

2020 Y 2021, AÑOS DE LA PANDEMIA Y LAS LUCHAS POR LA LAICIDAD

A finales de febrero de 2020 se identifica el primer caso de Covid-19 en México. En marzo, el gobierno federal adopta la resolución de implementar el confinamiento voluntario y la suspensión de actividades consideradas no esenciales promoviendo —en la medida de lo posible— el trabajo a distancia, la permanencia en casa, la reducción de la movilidad en los espacios públicos y la sana distancia con el fin de contener los contagios. Dentro de las medidas tomadas, el gobierno federal determinó el cierre de todos los templos, iglesias y centros de culto, y se prohibió toda actividad que implicara la congregación de manera física —como misas, funerales, bodas y bautizos, etcétera.

Por medio de un comunicado dirigido a las iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas de México,5 el gobierno federal hizo un llamado recalcando tres puntos: la promoción del resguardo domiciliario entre sus miembros, sintetizada en la medida “Quédate en casa”, y la petición de utilizar medios de comunicación tradicionales, radio y televisión, así como redes sociales para la realización de actos colectivos; difundir información veraz y actualizada sobre la contingencia sanitaria evitando discursos que confronten, confundan y dividan a la población, “recordando que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país y que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes” (Segob, 2020); y llamando al fortalecimiento de los lazos familiares y a la solidaridad con el fin de superar con éxito la emergencia sanitaria.