Kitabı oku: «Tödlicher Orient»

Volker Schult

Bernhard Siever

Inka Claussen

TÖDLICHER

ORIENT

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2016

Bibliografische Information durch die

Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2016) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte bei den Autoren

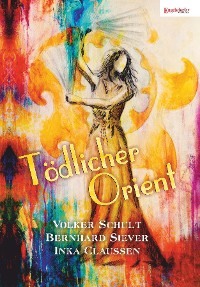

Titelillustration © jozefklopacka

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016

PROLOG

Vor vielen Jahren

Erschöpft, taumelnd, panisch und blutüberströmt erreicht der Bote das Zentrum der Stadt. Seine Worte schallen durch die Gassen. Erschreckt, ungläubig und mit offenen Mündern lauschen die Menschen seiner furchtbaren Botschaft. Sie können und wollen es nicht glauben. Und das, obwohl das in der Ferne zu hörende dumpfe Donnern der Kanonen seine Worte dramatisch untermauert.

»Ihre Banner wehen schon auf unseren Türmen. Zu Tausenden kommen sie durch die Lücke in der Stadtmauer. Oh weh! Wir sind verloren!«, schreit der Bote mit atemloser Stimme.

»Sie machen alle nieder, die sich ihnen in den Weg stellen. Alle! Sie nehmen keine Rücksicht auf Alte, Kranke, Frauen oder Kinder. Rette sich wer kann! Das sind blutrünstige Barbaren! Womit haben wir so ein Schicksal nur verdient?«, stammelt die Gestalt und bricht nach diesen Worten mit bleichem Gesicht und vor Schreck aufgerissenen Augen zusammen.

Als die beiden Schwarzgewandeten die Schreie des blutüberströmten Boten hören, wissen sie im Gegensatz zu den meisten Menschen, die die Bedeutung der Worte nicht erkennen oder wahr haben wollen: Die Stadt ist verloren. Eher ungläubig blicken die Menschen den Boten an. Viele verschwinden in ihren Häusern, verstecken sich in Kellern oder Zisternen, andere irren in vollkommener Verwirrung durch die Gassen, um irgendwann gefangengenommen oder getötet zu werden. Die meisten aber gehen in die zahlreichen heiligen Stätten der Stadt, um zu beten. Der Allmächtige wird sie nicht im Stich lassen. Eine Prozession von Männern und Frauen setzt sich Richtung Schrein des Heiligen in Bewegung, um den herum die Kerzen am frühen Morgen brennen. Mit sich tragen sie die traditionellen Opfergaben. Es ist ein seit Jahrhunderten sorgsam gepflegtes Ritual. Sie glauben an die wundersame Kraft des Gebetes.

Die beiden Schwarzgewandeten aber wissen, was zu tun ist. Es sind rund fünf Kilometer von den äußeren Mauern der Stadt bis in das Zentrum. Eile ist geboten. Als Wächter des heiligen Schatzes ist es ihre Pflicht, ihn vor den Angreifern zu retten. Sie schauen sich an und eilen entschlossenen Schrittes los. Am Zielort angekommen, blicken sie ihn mit großem Respekt an, knien nieder und fangen an, eine Litanei vor sich her zu murmeln. Kaum verständliche Worte sind zu vernehmen: »Soll nie ein Andersgläubiger berühren …«, meint man zu hören, oder auch: »Verflucht seien die, die das versuchen …« Dann stehen sie auf, nehmen den Schatz an sich, einer versteckt ihn unter dem schwarzen Gewand und eilen davon. In der heiligsten aller heiligen Stätten kennen sie sich gut aus. Dort gibt es geheimnisvolle Wege, von denen nur wenige wissen. Da müssen sie hin, rechtzeitig vor den Barbaren.

Behände machen sie sich auf den Weg. Panik hat mittlerweile um sich gegriffen. Die Menschen schreien, rennen, versuchen zu fliehen. Nur wohin? Einige versuchen die im Hafen ankernden Schiffe zu erreichen, andere durch eines der vielen Tore aus der Stadt zu entkommen. Doch wohin? Der Feind ist überall. Er kommt von allen Seiten.

Ungeachtet der hin- und herlaufenden Menschen bahnen sich die beiden Schwarzgewandeten den Weg durch die Masse. Schon können sie die heiligste der heiligen Stätten erkennen. Gleich haben sie es geschafft. Verschwitzt und erschöpft, denn so viel körperliche Anstrengung sind sie sonst nicht gewohnt, mobilisieren sie ihre letzten Kraftreserven.

Doch dann kommen die Angreifer auf die beiden zu. Plötzlich, ganz unvermittelt, sind sie da. Beritten, mit hasserfüllten Gesichtern. Wild schwenken sie ihre blutigen Säbel. Das ist das Ende. Es gibt kein gnädiges Entkommen. Schon sausen ihre Säbel auf die beiden Schwarzgewandeten nieder. Die Hiebe sind gewaltig, mit voller Wucht ausgeführt. Blutüberströmt fallen die Fliehenden der Länge nach auf die Straße. Eine Blutlache breitet sich um die beiden herum aus. Der halbe abgeschlagene Kopf landet schließlich einen Meter entfernt neben dem Torso. Aus der Halsschlagader des anderen pumpt noch sekundenlang das Blut schwallartig heraus. Kein besonderes Vorkommnis an diesem Tag.

Mit vor Entsetzen geweiteten Augen hat eine Frau das Gemetzel hinter der leicht geöffneten Haustür beobachtet. Wie paralysiert steht sie da, völlig unfähig sich zu bewegen. Dann fällt ihr Blick auf das, was dem einen Schwarzgewandeten aus seinem Umhang gefallen ist. Noch einmal blickt sie auf den Gegenstand. Kann das wahr sein? Ist das zu glauben? Das ist ja … Ein weiterer Blick auf den Gegenstand holt sie in die Gegenwart zurück.

Sie kommt zu sich und schaut erst nach rechts, dann nach links. Gut. Keine Gefahr im Moment. Keine fremden Reiter oder Kämpfer, kein blutiger Säbel, der sie töten könnte. Schnell, ohne weiter nachzudenken, rennt sie auf die Straße, kann den Gegenstand gerade noch rechtzeitig von der Straße aufheben bevor er mit dem vielen Blut in Berührung kommt. Was soll sie nur tun?

Unfähig sich zu bewegen, vergisst sie alles um sich herum. Wohin kann sie in den Tumulten, die sie in der Nähe hört, noch gehen? Scheinbar minutenlang verharrt sie so. Da kommt ihr eine Idee. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn vor diesen Barbaren zu verstecken. Rasch macht sie sich auf den Weg.

In der heiligsten Stätte haben sich zahlreiche Menschen versammelt. Sie glauben an die alte Prophezeiung, dass ein Eindringling nur bis zur großen Säule vor der heiligsten Stätte gelangen würde. Dann würde ein himmlisches Wesen mit einem Schwert in der Hand herabsteigen und den Verteidigern die Kraft geben, die eindringenden Feinde zu vertreiben. Alle schweren, mit Bronze verkleideten Holztüren sind verschlossen. Die Gläubigen haben derweil ihre gewohnten Plätze eingenommen. Die Frauen haben sich auf der Galerie versammelt. Die Männer sitzen unten. Andere sind wohl nicht ganz so zuversichtlich und haben sich in die entlegenen Nischen des riesigen Gebäudes oder hinauf auf die Empore oder das Dach begeben. Alle aber beten um ein Wunder Gottes.

Auch sie hat ihren Platz gefunden. Niemand achtet auf die Wölbung unter ihrem Kleid, die sie mit ihren Händen fest umklammert. Die anderen in der Menge machen vor der scheinbar Schwangeren Platz. Von Natur aus neugierig hat sie vor einiger Zeit während einer längeren Prozession immer wieder Geistliche mal hinter einem Gemäuer verschwinden sehen, obwohl es dort offensichtlich keine Tür gibt. Dann hat sie es gewagt, sich während der nächsten Prozession unentdeckt davonzuschleichen und die Geistlichen beobachtet. Schon lange machten unter der Bevölkerung mysteriöse Gerüchte die Runde, dass es geheime Gänge in der heiligen Stätte geben solle. Doch niemand weiß, ob das wahr ist und wohin sie führen. Aber sie hat sie mit eigenen Augen gesehen.

Plötzlich schrickt sie wie alle anderen zusammen. Schwere Axthiebe gegen die Haupttür sind zu hören. Vor der heiligsten Stätte steht eine johlende Menge und wartet nur darauf einzudringen. Nach weiteren Axthieben gibt die zehn Zentimeter dicke Tür nach und zersplittert. Es zwängen wild aussehende Gestalten mit gezogenen Säbeln in das Innere der heiligsten Stätte. Die Gläubigen schreien voller Panik und flehen ihren Gott um Hilfe an. Vergebens. Die ersten, die sich den Eindringlingen in den Weg stellen, werden auf der Stelle niedergemacht. Doch ein allgemeines Blutbad bleibt aus. Stattdessen wollen die Eindringlinge die Schätze plündern und menschliche Beute für die Sklaverei machen.

Angetrieben von dem unendlichen Willen, die Kostbarkeit irgendwie in Sicherheit zu bringen und sich selber zu retten, nutzt sie das brutale Durcheinander, um sich zu der Stelle, wo es einen Zugang zu einem Gewölbe oder Tunnel geben muss, durchzuschlagen. Geduckt und ängstlich nach rechts und links schauend, sich teilweise vor Vorhängen versteckend, schleicht sie sich davon. Entsetzt muss sie mit ansehen, wie Männer, Frauen und Kinder ohne Rücksicht auf Alter oder gesellschaftlichen Stand wie Vieh zusammengetrieben und mit Stricken bündelweise gefesselt werden. Schon beginnen sich die ersten Soldaten dem Inventar zuzuwenden. Reliquien werden zerschlagen, wertvolle Gegenstände auf dem Boden zertrümmert, andere Kostbarkeiten ergriffen und unter der Soldateska verteilt.

Wie durch ein Wunder erreicht sie unbehelligt die Südwand neben der Gebetsstätte. Jetzt muss sie den Durchlass finden. Nur wie? Schon nähern sich die Geräusche der Zerstörung und Verwüstung. Wenn sie jetzt entdeckt wird, ist es zu spät. Dann ist der Schatz verloren. Für immer. Die Soldateska wird auch auf eine vermeintlich Schwangere keine Rücksicht nehmen. Ihre Hand tastet an der Wand entlang. Irgendwo muss doch etwas sein, das ihr den Zugang ermöglicht. Da schlägt auch schon ein reich verziertes, wunderschönes Kristallglas an die Wand direkt neben ihr und zerspringt in alle Einzelteile. Diese Barbaren denkt sie. Sie muss es schaffen. Sie darf nicht entdeckt werden.

Diese Jahrhunderte alte unglaubliche Kostbarkeit, sie könnte in wenigen Minuten zerstört sein. Das darf nicht geschehen. Weiter. Nur weiter. Nicht aufgeben. Da! Eine Hand scheint nach ihr zu greifen. Ihr Herz setzt für einige Sekunden zu schlagen aus. Schließlich atmet sie auf: Es war nur ein Schatten. Verzweifelt tastet sie die Wand ab, immer hektischer werden ihre Bewegungen. Wieder ein Schatten. Doch dieses Mal kommt er näher. Alles ist verloren. Dann: ein Wunder! Ein Teil der Wand öffnet sich unvermittelt und als eine Hand schon nach ihr greifen will, kann sie in die Dunkelheit eintauchen, den Schatz der Menschheit immer noch unter ihrem Kleid verborgen. Die Tür schließt sich wieder.

»Nie, niemals soll dieser Schatz von Andersgläubigen oder von Männerhand wieder an das Tageslicht gebracht werden!«, murmelt sie, noch immer bleich vor Schreck vor sich hin. Bei diesen Worten legt sie ihre Hände sanft auf die geheimnisvolle Kostbarkeit unter ihrem Gewand.

Dann verschwindet sie mit dem Schatz in der Dunkelheit.

KONSTANTINOPEL 1910

Kapitel 1

Was war das? Befindet er sich auf einem schwankenden Schiff? Oder träumt er nur? Schlaftrunken richtet sich Otto von Wesenheim in seinem Bett auf. Ihm ist schwindlig. Doch zu viel Alkohol gestern Abend beim Empfang hier in der Kaiserlichen Botschaft? Da ist es schon wieder, dieses Rucken und dann das Knarzen der Wände.

Plötzlich schießt es ihm wie ein Blitz durch den Kopf. Ein Erdbeben! Konstantinopel ist ja ein besonders gefährdetes Gebiet. Schnell raus aus dem Bett und hinaus ins Freie, so seine spontane Reaktion. Wieder wackelt das Gebäude, bewegen sich die Wände und Otto schwankt wie auf einem großen Dampfer im Sturm, als er in der Dunkelheit, so schnell es eben geht, die Treppe vom zweiten Obergeschoss hinunterrennt. Er kennt den Weg seit nunmehr fast zwei Jahren schon quasi blind. Jeden Abend und jeden Morgen nimmt er ihn. Na ja, zumindest fast jeden.

Im ersten Stock angekommen, hört er ein fürchterlich lautes Krachen. Otto zuckt zusammen. Der schreckliche Lärm kommt aus dem prächtigen Festsaal. Er ist mit Stuckornamenten und einer mit plastischen Hängezapfen verzierten, teilvergoldeten, schweren Kassettendecke ausgestattet. Die Vertäfelungen sind in tiefroten Mahagonifarben gehalten, während die Wände mit rötlichgelbem Stuckmarmor bedeckt sind.

Als Otto die Tür öffnet, sieht er im hellen Mondschein das Malheur. Einer der drei großen bronzenen Kronleuchter, Augenfang des Festsaals, liegt auf dem Boden und um ihn herum Tausende von Kristallsplitter. Sie sind erst vor kurzem kontrolliert und gereinigt worden. Dabei hat niemand die anscheinend defekte Aufhängung bemerkt. Verdammte Schlamperei, denkt Otto von Wesenheim wutentbrannt. Aber da ist doch noch mehr, oder? Otto glaubt unter dem zerborstenen Leuchter etwas liegen zu sehen. Einen Menschen?

Er geht näher an den heruntergefallenen Kronleuchter heran und macht erschrocken einen Schritt zurück. Das kann doch nicht sein, denkt er sich. Aber die Figur, die Kleidung, das blutige, zerschnittene Gesicht. Jetzt macht er einen Schritt näher heran. Es ist der Kanzler Hermann von Darius!

Sehr seltsam, schießt es ihm durch den Kopf. Was hat von Darius hier denn noch zu suchen gehabt?

Und nun diese Bescherung, alles nur wegen dieses verdammten Erdbebens. Doch im Moment ist es wieder ruhig und friedlich. Tatsächlich hielt das Beben nur kurze Zeit an, aber es kam ihm wie eine kleine Ewigkeit vor. Otto beugt sich nieder, um zu sehen, ob von Darius doch noch lebt. Aber das wäre ein wahres Wunder, denn der Kronleuchter wiegt schon etliche Kilo. Und in der Tat, als Otto zunächst zögernd, die aufkommende Übelkeit herunterschluckend, seine rechte Hand an der ausgelaufenen Hirnmasse vorbei an den Hals des Kanzlers legt, stellt er fest, was er angesichts des Zustandes des Körpers bereits vermutet hat: Dieser Mann ist tot.

Ihm wird nun wirklich schwindlig. Sein Kreislauf droht zu kollabieren. Einen Augenblick muss er, auf dem Boden sitzend, verweilen, dann kann er sich wenigstens hinknien, ohne dass ihm gleich schwarz vor Augen wird. In diesem Augenblick bleibt sein Blick an etwas Weißem, Blutverschmierten hängen. Aus der Anzugjacke des Kanzlers ragt etwas hervor, das wie ein Brief aussieht. Ohne recht nachzudenken, greift Otto mit der linken Hand danach und zieht das Papier heraus. Tatsächlich! Ein Brief mit arabischen Zeichen auf dem Umschlag. Mittlerweile sind Rufe und Schritte im Hintergrund zu vernehmen. Otto schaut sich verstohlen um und versteckt den Umschlag unter seinem Schlafrock.

In diesem Moment treten auch schon die ersten Mitarbeiter der Botschaft in den Festsaal und erkennen zunächst Otto von Wesenheim. »Herr Legationsrat, alles in Ordnung?«, ruft der erste Sekretär Franz Wohlleben voller Sorge, als er seinen am Boden knienden Vorgesetzten erspäht.

»Mit mir schon, Wohlleben. Aber schauen Sie hier. Unseren Herrn von Darius hat es erwischt.«

Franz Wohlleben erstarrt. Als er das ganze Ausmaß der Katastrophe erkennt, weicht alle Farbe aus seinem Gesicht, ihm wird schwindlig und er muss sich an der Wand abstützen. Seine Muskeln verkrampfen. Vor Übelkeit muss er sich übergeben.

Otto von Wesenheim zögert einen Augenblick, gibt dann aber, wie von ihm erwartet, klare Anweisungen: »Holen Sie augenblicklich den Botschaftsarzt! Gehen Sie mit allen verfügbaren Leuten durch das gesamte Gebäude! Stellen Sie die entstandenen Schäden fest und ob es noch weitere Opfer zu beklagen gibt! Und, Wohlleben, wischen Sie Ihr Malheur weg!«

Schon nach kurzer Zeit erhält er die Meldung, dass glücklicherweise keine weitere Person ernsthaft verletzt worden ist oder gar ihr Leben verloren hat. Auch die Schäden am Gebäude der Botschaft scheinen, soweit man das in der Kürze der Zeit feststellen kann, eher gering zu sein.

Trotz der Gefahr von Nachbeben begibt sich Otto von Wesenheim, nachdem er sich noch einmal umgeblickt hat, wieder zurück in sein Gemach im zweiten Obergeschoss, um sich endlich die blutverschmierten Hände zu waschen.

In seinen privaten Gemächern schließt er erst einmal die Augen. Ihm ist wieder schwindlig, kein Wunder nach dem eben Erlebten. Er atmet tief durch, lehnt seinen Kopf zurück und greift nach seinem Wasserglas. Doch das liegt in kleine Glassplitter zerbrochen auf dem Boden. Das sind unwirkliche Minuten gewesen, wie in einem Traum, einem Albtraum. Doch dann hat er sich wieder gefasst.

Als er ganz in Gedanken seinen Schlafrock ablegt, um sich anzukleiden, fällt der Umschlag auf den Boden. Ach ja, denkt Otto, den habe ich schon ganz vergessen und steckt ihn beiläufig in die Tasche seines Gehrocks. Der muss warten, denn Otto ist nach diesem Schock fest entschlossen, etwas zu tun, was er sonst nach einem festen Rhythmus nur einmal in der Woche heimlich im Schutze der Dunkelheit der Nacht macht: seine Ayşe besuchen.

Seit seiner Scheidung vor nun fast genau zehn Jahren hat Otto so einige interessante Frauenbekanntschaften gemacht, aber keine der Damen ist mit der faszinierenden Ayşe vergleichbar. Für Otto bedeutet Ayşe orientalische Verführung und Mystik pur.

Noch innerlich aufgewühlt von den schrecklichen Ereignissen sehnt er sich förmlich nach der wohligen Geborgenheit in ihren Armen und er beschließt, sich sofort zu ihr auf den Weg zu machen. Ihr wird doch wohl während des Bebens nichts passiert sein?, schießt es Otto erschrocken durch den Kopf. Das darf einfach nicht sein.

Obwohl er es gar nicht mehr erwarten kann, aufzubrechen, beherrscht er sich doch. Auch wenn er mit seinen knapp vierzig Jahren, einem leichten Bauchansatz, einem runden Gesicht und seiner Halbglatze, umgeben von einem braunen Haarkranz, nicht mehr der Frischeste ist, so hat sich Otto von Wesenheim doch ein gewisses Maß an Eitelkeit bewahrt. Besonders stolz ist er auf seinen Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart, dessen Pflege er sich jeden Tag sorgfältig widmet. Die Enden des Schnurrbarts müssen immer akkurat hochgezwirbelt sein, so sieht es die momentane Mode für den Herrn vor.

Mit seinen etwas über einen Meter siebzig hat er nicht gerade das Gardemaß für einen stattlichen Herren, aber dafür legt er viel Wert auf seine Kleidung. Nach langen Überlegungen wählt er schließlich einen blaugrauen Sommeranzug mit marineblauer Krawatte aus. Soll er seine Melone aufsetzen? Die steht ihm ausgesprochen gut. Aber Otto entscheidet sich dann doch für die lockere Kreissäge, wie die leichten, in Mode gekommenen Strohhüte genannt werden. Es wird bald bestimmt ein sonniger Tag anbrechen und er greift, nun schon in besserer Laune, nach dem hellen Strohhut mit dunklem Band.

So macht er sich noch vor Sonnenaufgang auf den verschlungenen Weg zur Wohnung seiner Ayşe, während die zahlreichen Muezzin-Rufe zum Morgengebet in den Gassen der durch das Beben erschreckten Stadt erklingen, als wäre nichts geschehen. Auch Stunden nach dem Erdbeben sind noch überall, wo er entlang kommt, die Spuren des Unglücks zu sehen. Feiner, wirbelnder Staub liegt noch immer in der Luft.

Einige ältere, renovierungsbedürftige Häuser sind sogar ganz eingestürzt. Menschen harren auf den Straßen aus, haben Angst vor einem Nachbeben. Wo sollen sie die nächste Nacht verbringen? Hoffentlich hat es nicht allzu viele Opfer oder gar Tote gegeben, denkt Otto. Da muss er auch schon wieder über einen hüfthohen Schutthaufen und herumliegende Steine steigen.

Schließlich biegt er in die Haupteinkaufsstraße Konstantinopels, der Grande Rue de Pera, Richtung Galata ein. Bis auf einige Nachtschwärmer, die ihm etwas schwankend entgegenkommen, wirkt die Straße wie ausgestorben. Ob die überhaupt etwas vom Erdbeben mitbekommen haben?, fragt sich Otto. Allzu viele Schäden sind hier in diesem Teil der Stadt nicht zu bemerken. Rechts und links der mit einigen Einschränkungen durchaus als prächtig zu bezeichnenden Grande Rue – so sind die wackeligen Platten des Gehsteiges besonders bei Regen ein richtiggehendes Ärgernis – biegen zahlreiche kleine und verwinkelte Gassen ab.

Eigentlich können diese Seitenstraßen, die von der Grande Rue abgehen, froh sein, als Gassen bezeichnet zu werden. Wenn überhaupt sind sie mit großen, unebenen und spitzen Steinen gepflastert, die aussehen, als ob sie schon im Mittelalter verlegt worden sind. Es gibt weder Rinnsteine noch Abflussrinnen. Hausfrauen kippen, ohne nach rechts oder links zu schauen, das Waschwasser direkt auf die Straße. Der grobe Sand, der die Gassen bedeckt, verwandelt sich besonders nach Regengüssen in einen tiefen, schwarzen und rutschigen Matsch.

Nachdem er sich mehrmals vorsichtig umgeschaut hat, ob er vielleicht beschattet wird, biegt er rechts in eine schmale Gasse ab, folgt ihr, überquert eine etwas breitere Straße und läuft direkt in eine schummrige Gasse in dem Stadtteil Tarlabaşe hinein. Hier muss er immer wieder entweder einigen Schutthaufen – Folgen des Erdbebens – oder dem üblichen Unrat auf den Straßen ausweichen. Auch der ansonsten tagsüber so quicklebendige Basar in diesem Stadtteil liegt fast verlassen dar. Meist herrscht dort schon zu früher Morgenstunde ein Gewimmel, das an ein reinstes Völkergemisch erinnert. Türken, Griechen, Kurden, Armenier, Juden, Perser, Albaner, die emsig unterwegs sind; Zigeuner, die aus der Hand lesen, und jede Menge Händler, die von goldenen Armreifen bis schmackhaften Granatäpfeln jede nur erdenkliche Ware feilbieten. Etwas weiter sitzt ein alter Mann einsam vor seinem Krämerladen. Die rechte Hand liegt in seinem Schoß, während er in der linken mit einer Gebetskette beschäftigt ist, deren Steine er langsam und rhythmisch zu zählen scheint.

Normalerweise begibt sich kein Europäer hierhin. Otto würde es auch nicht tun, wenn er nicht wüsste, dass sich nach ungefähr zweihundert Schritten im zweiten Stock eines unscheinbaren, etwas heruntergekommenen Hauses, eine kleine Appartementwohnung befindet. Dort wohnt Ayşe, seine orientalische Verlockung. Zum Glück, stellt er erleichtert fest, ist hier in der Gegend nicht allzu viel Schaden durch das Erdbeben angerichtet worden. Wie immer streichen ein paar dünne Katzen herum und sitzen mit krummem Buckel auf einem kleinen Steinhaufen. Andere sind anscheinend gerade gefüttert worden und stecken ihre Köpfe zusammen, als ob sie sich an einem Fisch gütlich tun.

Otto erinnert sich immer wieder voll Wonne an sein erstes Zusammentreffen mit Ayşe. Es war letztes Jahr an einem der ersten milden Frühlingstage. Diesen Tag hat er noch sehr gut im Gedächtnis. Er saß in der beliebten Brasserie Janni fast direkt gegenüber der Buchhandlung Otto Keil an der Grande Rue und trank ein kleines kühles, frisches Bier im ersten milden Sonnenschein. Eigentlich bevorzugt er die exklusivere Bierschenke Kuch, wo man richtigen westfälischen Schinken mit Meze, den einheimischen kalten Delikatessen, die man als Vorspeisen isst, genießen kann. Einfach köstlich für den deutschen Gaumen. Der bloße Gedanke an den saftigen Schinken lässt ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber hier bei Janni genoss er es, auf einem Klappstuhl an einem kleinen Tisch unter den Bäumen mit ihren ersten zaghaft grünen Blättern zu sitzen und sein Bier zu trinken.

Anschließend begab er sich in das Kleidergeschäft Mayer, wo er einen neuen Gehrock anprobierte. Da die gesellschaftliche Oberschicht der in Konstantinopel lebenden Ausländer hier kauft, war es für Otto von Wesenheim selbstverständlich, auch dieses Geschäft aufzusuchen. Allerdings stellte sich der Sitz des von ihm neu bestellten Gehrocks nicht als zufriedenstellend heraus. Daran musste der Schneider noch ein bisschen arbeiten. Etwas missgelaunt betrat Otto das Kaufhaus Paluka, eine der ersten Adressen für Import-Luxuswaren, bei den Türken auch Pazar Alman genannt. Selbst der Sultan ließ hier einkaufen. Schon Sultan Abdülhamid II., der an einem Nierenleiden litt, kaufte zu Genesungszwecken das Mineralwasser der Marke »Friedrich«. Auch sein Nachfolger und jetzige Herrscher Mehmet V. hatte dieses Wasser zu seinem Lieblingsgetränk erkoren. Otto gönnte sich zur Aufmunterung eine Flasche dieses köstlichen, aber doch recht teuren Nasses.

Kurz nachdem er den Pazar Alman verlassen hatte, bog, aus einer Seitengasse kommend, eine faszinierende Gestalt in die Grande Rue ein. Sie trug ein langes, weites Gewand aus grünem und goldenem Brokat mit engen, bis zu den Fingerspitzen reichenden Ärmeln. Darunter ein weit geschnittenes weißes Hemd aus feiner Baumwolle, eine weite Hose aus dünnem rosafarbenen Damast, um die Taille zusammengehalten mit einem breiten Gürtel aus kunstvoll besticktem Satin, versehen mit einer diamantbesetzten Schließe. Als Kopfputz eine Kappe aus leichtem, schimmerndem Seidenstoff, an der ein bestickter dünner weißer Schleier mit Schmucknadeln befestigt war. Alles in allem also die Kleidung einer gut situierten einheimischen Dame.

Doch dann trat sie mit einem Absatz ihrer kleinen gelben, spitzen Pantoffeln auf eine dieser elenden losen Platten, schrie erschrocken auf und fiel auf die staubige Straße. Zwar reagierte Otto schnell, doch er konnte ihren Sturz nicht aufhalten. Sofort beugte er sich über sie und fragte mit fürsorglich klingender Stimme: »Meine Dame, ist Ihnen etwas geschehen?«

Dann unvergesslich. Auf den Knien liegend blickte sie ihn hilfesuchend an. Er sah nur diese großen, schwarzen, tiefgründigen Augen, die der Schleier freigab. Unglaublich. Ihm war kribblig, abwechselnd heiß und kalt. Ein verrückter Zustand.

»Ja, mein Herr. Au, mein Knöchel tut mir weh und schauen Sie sich mein Kleid an. Verschmutzt und auch noch eingerissen.«

Große Tränen traten in ihre dunklen Augen. Otto war gleich wie ein Jüngling hin und weg. Dann auch noch diese einzigartige Stimme, die ihn an ein unschuldiges kleines Singvögelchen erinnerte. Aber trotz aller Faszination handelte Otto, wie es sich für einen Mann von Stand gehört.

Ruhig beugte er sich nieder, um ihr wie ein Kavalier aufzuhelfen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht richtete sie sich gestützt auf den galanten Otto auf. Da erst schoss es Otto von Wesenheim durch den Kopf. Oh je, was habe ich nur getan?

Es war völlig unschicklich, dass ein ausländischer Gentleman eine einheimische, moslemische Dame auf offener Straße anspricht oder sie gar berührt, in welcher Situation auch immer. Auf der anderen Seite war es aber auch ungewöhnlich, ja schon ungebührlich, dass eine solche Dame sich allein ohne männliche oder wenigstens weibliche Begleitung in die Öffentlichkeit begab. Insgesamt also eine für beide Seiten höchst ungebührliche Begegnung. Hoffentlich sieht mich kein Bekannter, dachte Otto. Das wäre eine gesellschaftliche Katastrophe, gerade für ihn, den Legationsrat der kaiserlichdeutschen Botschaft. Was für ein Gerede entstünde! Er konnte das heimliche Getuschel, wo immer er hinkommen würde, schon hören. Dann das Schweigen oder das krampfhafte Bemühen, das Thema zu wechseln.

Aber bevor Otto irgendwie reagieren konnte oder ihm eine passende Lösung einfiel, denn die Hand wollte er eigentlich nicht von ihrem zarten Arm nehmen, ergriff Ayşe beherzt die Initiative.

»Mein Herr, mein Knöchel tut mir immer noch weh. Ich fürchte, ich könnte wegen der Schmerzen in Ohnmacht fallen. Wären Sie so gut und würden mich ein Stückchen begleiten? Es ist nicht weit bis zu meiner Wohnung. Dort kann ich mich dann hinsetzen und ausruhen.«

Ohne nachzudenken, antwortete oder vielmehr stammelte der sonst so selbstbewusste Otto von Wesenheim, allerdings aus tiefster Seele: »Äh, ja, ja, selbstverständlich. Es, äh, es w-, wäre mir ein Vergnügen, Sie be-, begleiten zu dürfen, meine Dame.«

Schnell blickte er um sich und mit großer Erleichterung stellte er fest, dass der kleine Vorfall anscheinend keine große Zuschauermenge angezogen hatte. Alle hasteten, inzwischen den eigenen Angelegenheiten nachgehend, weiter. Aus immer noch leicht mit Tränen gefüllten Augen schaute Ayşe ihn dankbar an. So also bog er zum ersten Mal in diese Gasse ein, betrat zum ersten Mal das Appartement im zweiten Stock, küsste sie zum ersten Mal und …

Noch verschlafen und etwas überrascht, Otto von Wesenheim um diese Uhrzeit hier zu sehen, öffnet der Hausmeister, der Kapıcı, die Eingangstür nun eben dieses Hauses. Otto merkt, wie das Blut in seinen Adern zu pulsieren beginnt, nicht so sehr vor Anstrengung, sondern mehr in Erwartungshaltung. Vor allem will er Ayşe zu dieser ungewöhnlichen Tageszeit nicht erschrecken. Stufe um knarrende Stufe nehmend steigt er die Treppe hinauf. Da bemerkt er, wie sich kurz vor seinem Ziel eine Tür öffnet. Er vernimmt ein leises Flüstern und meint, einen Abschiedskuss zu hören. Anschließend tritt jemand geräuschlos auf den Flur. Kommt diese Gestalt nicht aus einer Wohnung auf Ayşes Stockwerk?

Schon befindet sich die Gestalt auf seiner Höhe und ist anscheinend genauso erschrocken, auf jemanden zu treffen, wie er selbst. Sie bleibt kurz stehen und er kann ihr Gesicht erkennen. Direkt und mit einer gewissen Portion Selbstsicherheit schaut sie ihn kurz an. Kein Schleier verdeckt ihr Gesicht. Eine Europäerin. Nur wenig kleiner als er. Für den Bruchteil einer Sekunde schaut Otto in ihr Gesicht, das nicht unbedingt als klassisch schön bezeichnet werden kann, aber doch auf eine gewisse Art attraktiv ist. Große, helle, etwas eng beieinanderliegende Augen, eine kleine gerade Nase, ein leicht spitzes Kinn in einem schmalen Gesicht unter hochgesteckten rötlichen Haaren. Ihr Mund mit den vom Lippenstift kirschroten Lippen scheint ein kleines »Oh« zu formen, als sie ihn sieht.

Und dann ist die schlanke Gestalt, bekleidet mit einem bodenlangen dunkelblauen Rock und weißer Bluse, mit einer resoluten Bewegung auch schon verschwunden. Spontan schätzt Otto ihr Alter auf knapp vierzig Jahre, aber durchaus attraktiv. War da nicht ein Knopf ihrer weißen Bluse kurz über ihren Brüsten auf?

Noch ehe Otto weiter nachdenken kann, steht er schon vor Ayşes Tür und will gerade sanft anklopfen, um sie nicht zu erschrecken. Da öffnet sie sich auch schon wie von selbst und seine Ayşe steht mit etwas verwundertem Blick in den Augen vor ihm. Sofort fällt ihm ihr zerzaustes Haar auf und – ist da nicht auch ein leichtes Rot auf ihrer rechten Wange?

Aber er täuscht sich sicherlich im Halbdunkel. Sie kam natürlich gerade aus dem Bett – aber wie konnte sie die Tür so schnell öffnen? Ayşe scheint nur kurze Zeit überrascht zu sein, denn sie zieht ihn augenblicklich in ihre Wohnung. Ehe Otto sich versieht, ist er in ihrem Bann. Sofort erkennt, ja erspürt Ayşe Ottos labilen Zustand. Auch für solche Sensibilität liebt er sie. Ohne nach einer Erklärung für seinen Besuch zu dieser ungewöhnlichen Stunde zu fragen, lässt sie Otto von Wesenheim auf einem Sessel Platz nehmen und haucht nur: »Warte, Liebling.«