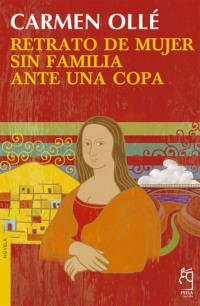

Kitabı oku: «Retrato de mujer sin familia ante una copa»

CARMEN OLLÉ nació en Lima en 1947. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1981 publicó el poemario Noches de adrenalina, al que siguieron el conjunto de poemas y relatos Todo orgullo humea la noche (1988), el relato ¿Por qué hacen tanto ruido? (1992), y las novelas Las dos caras del deseo (1994), Pista falsa (1999), Una muchacha bajo su paraguas (2002), Retrato de mujer sin familia ante una copa (2007), Halcones en el parque (2012), Monólogos de Lima (2015), Halo de la luna (2017) y Amores líquidos (2019). Fue profesora de Literatura en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y actualmente conduce un Taller de Escritura Creativa en el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar.

RETRATO DE MUJER SIN FAMILIA ANTE UNA COPA

© Carmen Ollé, 2007

© Grupo Editorial PEISA S.A.C ., 2018

Jr. Emilio Althaus 460, of. 202, Lince

Lima 27, Perú

Diseño y diagramación: PEISA

Carátula: Renzo Rabanal / PEISA

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

Primera edición, 2007

Segunda edición, julio de 2018

ISBN edición impresa: 978-612-305-125-9

ISBN edición digital: 978-612-305-161-7

Registro de Proyecto Editorial N.º 31501311800691

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2018-09790

Prohibida la reproducción parcial o total del texto y las características gráficas de este libro. Cualquier acto ilícito contra los derechos de propiedad intelectual que protegen a esta publicación será denunciado de acuerdo con la Ley 822 (Ley sobre el Derecho de Autor) y las leyes internacionales que protegen la propiedad intelectual.

¿EL GATO ESTÁ VIVO O MUERTO?

El puente

Hay un puente en Lima que abre los ojos de los mortales ante la verdad de la vida, un puente cubierto de alas de ángel que la comuna se esfuerza por transformar en mirador y sigue atrayendo a los suicidas con su puta verdad limpia y translúcida. Al puente Villena le han crecido alas de tanto ángel que se ha lanzado desde su barandal.

¿Cuál es esa puta verdad? Debajo: peñascos salpicados de hiedra en las laderas de los acantilados, el mar gris o verde, dependiendo de la hora, de la brisa y del plancton. Es el mar agonizante en los poemas románticos que marea al peatón, aturdido como está también por la cima de los edificios, por una que otra gaviota, como en todo litoral, o quizá por un triste pescador. Por lo que se ve, no hay nada extraordinario en el paisaje que anime al ángel a abrazar el abismo. Sin embargo, nadie puede decir de esta agua no beberé.

Difícil saber quiénes son los ángeles del abismo. Y que lo diga si no el mismo puente Villena si es capaz de distinguirlos. Entre sus principales casos destaca el del pintor naïf que se pasaba las horas tomando café en el Haití. Con sus camisas tropicales y su mirada de sabio matemático, el paranoico pegaba su gatazo pues la paranoia y las matemáticas algo se traen entre manos, como almas sedientas.

Aquel hombre sí era un ángel caído. Cliente habitual del cafecito del parque de Miraflores, frecuentaba las galerías de arte, asistía a cuanto vernissage y cocteles había en la ciudad donde se reía estrepitosamente de los cuadros de sus colegas. Se rumorea que también componía poemas rimados, con métrica isabelina, así de culto, así de bardo era el ángel del Villena.

Solitario, frente a la mesa del café, fumando un cigarrillo tras otro, con sus coloridas camisas de tiernas palmeras y excitados papagayos, cualquiera diría que se trataba de un sabio absorto en una ecuación algebraica, de esas con múltiples incógnitas, como fotografías del infinito o las huellas de Dios. El hombre probablemente andaba planificando desde entonces un perfecto clavado al vacío con los ojos aureolados por un fuego interno llamado inspiración.

Al pintor naïf le seguiría los pasos una subcontralora de la nación, una joven mujer no necesariamente encinta ni marcada por el estigma del sida ni bajo la desdicha de un amor imposible; no, nada de cumbres borrascosas en la medianía de su vida. La suya era solo una historia más, no contaminada por la angustia del genio, como en las tragedias personales de Pizarnik o Rimbaud; en su caso no cabía echarle la culpa a la adolescencia y sus tormentas hormonales, pues la subcontralora ya no era una muchachita.

Se descarta también que la mujer haya incursionado en un terreno cenagoso como el de la falta de fe o la pérdida súbita de esta. No había filosofía de por medio ni física cuántica que la atormentara con eso de que las partículas constituyen un todo indivisible aun cuando pueden estar separadas en el espacio. Una cosa como esta acaso justificaría saltar al vacío, pero la subcontralora no dejó indicios de haber incursionado en ningún universo holográfico.

No se descarta un problema de autoestima en la subcontralora. El mismo puente, incluso, parecería haber asimilado la falta de autoestima de sus víctimas, con lo que se cierra un ciclo en la vida de la ciudad.

Hay puentes que se desploman solos, como el de Kafka, agobiados por problemas personales y caen sobre los peñascos, personas para las que el sueño empieza bajo un puente de Lima, gente que termina sus días como un alma en pena con su hatillo bajo el brazo y una colcha para el invierno. Existe la creencia de que en las entrañas de un puente golpeado por la vida aumentan las posibilidades de ser libre, idea que acompaña otra no menos extravagante: la de que los artistas geniales buscan refugio allí, como sucede en las novelas norteamericanas.

Bajo el puente Villena una verde alfombrita se precipita por la ladera rocosa a la orilla de la carretera que bordea el mar de Grau. Los héroes también vienen hasta acá. Imaginemos que estamos en diciembre: algunos pastores con sus carneritos y vaquitas y un par de llamas y guanacos van rumbo al pesebre, como en un Nacimiento de papel maché, y todos se esfuerzan por poner cara de ángel a la carranca acerba1, como en su momento hicieron Georg Trakl y Alejandra Pizarnik. Para Lima, diciembre es un mes de cadáveres al vuelo y de comparsas de villancicos y renos halando trineos en el falso invierno.

El puente Villena es también conocido como el puente de los vampiros –estos personajes, hartos de su vida eterna, pretenden constantemente probar su poder, atrayendo a sus víctimas como si ellas fueran granos de luz–. A diferencia de los ángeles del puente, para quienes la destrucción del yo es la meta codiciada, los hombres y mujeres comunes anhelan que la vida continúe y se postergue indefinidamente el final.

Una anécdota más acerca del pintor naïf: cierta vez, este hombre se encontraba en uno de esos raros momentos de sociabilidad e invitó a sentarse a su mesa a un parroquiano. El pintor refirió a su ocasional invitado que en una oportunidad una pregunta existencial lo había mortificado profundamente, al extremo de intentar saltar la baranda del puente Villena, pero que un sereno se lo había impedido. «Oiga usted», le había dicho el sereno, «no me complique mi fin de semana. ¿Por qué ha de matarse un hombre como usted, que no está en mi miserable puesto, incómodo y mal pagado?».

–Mire usted –dijo el pintor naïf a su contertulio–, no le faltaba razón al sereno, pero la tentación siguió hincándome. Se trata de lo siguiente: ¿por qué si ha transcurrido tanto tiempo (¿cuánto, lo sabe usted?), un tiempo infinito tal vez, antes de que yo naciera, continúo vivo, cuando a la fecha deberíamos haber muerto usted y yo? La gente como usted, perdóneme, pone siempre una mirada estúpida cuando me escucha decirlo y no es que yo me esté volviendo loco, porque un día descubrí en uno de esos libros herméticos, aunque interesantes, la causa de mi problema y su posible tratamiento. La respuesta la encontré en Kant, en su Antinomia de la razón pura. Dice él, y convendrá conmigo en que Kant no tenía nada de retrasado mental, pese a que pudiera estar equivocado, que si el universo es eterno y no tiene ni principio ni fin, todo evento tendría que haber ocurrido ya. Eso pensaba el filósofo alemán para mi propio bien. No, no diga nada, no querrá que me arrepienta de haberlo invitado a mi mesa. Ahora se dice que el tiempo ha sido creado y tendrá un final y, por lo tanto, mi vida es un evento que aún no termina. Esa es la razón por la que aún estoy aquí.

Gracias a Kant, el pintor naïf consiguió también acabar con su espacio-tiempo, concebido como algo curvo y finito, tanto como la quebrada cuyos extremos une el puente Villena, que no sabe de teorías matemáticas y solo cobija a los desesperados transeúntes, dándoles la posibilidad de espantar el fantasma de la vida antes de que el mismo puente acabe sus días encallado en el mar, o que el municipio, en su papel de guardián de la vida ciudadana, lo haga volar en mil pedazos para construir en su lugar un vulgar monumento al suicida desconocido.

Este puente alberga también los sueños fascistas de algunos ciudadanos, para quienes la mendicidad de Lima constituye un estorbo en su camino. Desde su punto de vista, el gobierno debería invertir en hacer del puente un trampolín más tentador para así acabar con todos los vagos de la ciudad, quienes como potenciales suicidas sucumbirían a las caricias del vértigo. Pero para desencanto de quienes albergan estos deseos, los vagos y mendigos son los menos interesados en hacerse preguntas sobre el tiempo y les vale un pepino si aquel, además, es curvo. De seguro, a los desamparados les interesan más las ejecuciones públicas, como la picota, la guillotina o la horca, como sucedía en la Corte de los Milagros, barrio de París del siglo XV que inspiró a Víctor Hugo en su legendaria novela sobre la catedral de Nuestra Señora.

Para júbilo de los Quasimodos contemporáneos, somos aún como lectores del siglo XIX: vampiros románticos en busca del alma de la que, sin embargo, reniegan. Pero algo lúgubre se ha infiltrado en nuestra piel, un poco de niebla, un poco de azufre.

1. «Carranca acerba / su gaznate hidrópico / la rata engaña». Basho.

La realidad y la ficción

¿Qué significa escribir sobre literatura en una ciudad con ciegos en las esquinas, familias enteras que acampan en las veredas y jardines, multitudes vendiendo chucherías entre los automóviles de las grandes avenidas?

Tarde o temprano, el rostro de Cossette, ángel nacido del pecado en Los miserables, de Víctor Hugo, vendiendo golosinas, aparece en el retrovisor del taxi.

¿Cómo se puede pensar en Rimbaud en circunstancias como estas?, les preguntaba a mis alumnos de la universidad, a mediados de los años ochenta, época de oscuridad y tristeza en el Perú. Recuerdo que los salones no tenían puertas y en plena clase ingresaban los chocolateros y sus perros famélicos, seguidos de los cumpas –modo popular empleado para designar a los integrantes de los movimientos subversivos en tiempos del conflicto armado–, para sembrar –decían– la semilla de la rebelión contra las autoridades corruptas, los profesores mediocres y los chantajistas sexuales.

Entre las alumnas, había madres con sus pequeños en brazos, a los que daban de lactar, jovencitas que por una hamburguesa se levantaban a un gringo en el Centro. Una chica que arrastraba unas chanclas deshilachadas hizo que me arrepintiera de por vida de mi formalidad cuando la increpé por su falta de atención en clase. La pobre acababa de enterrar a su madre en una fosa en el arenal, a pocas cuadras de su casa. Dos estudiantes la habían ayudado a cavar la sepultura. No recuerdo si la enterraron en un ataúd o si tan solo la amortajaron.

¿Debía convencer a mi auditorio o, mejor, a mí misma de la necesidad de seguir al pie de la letra con el programa del curso: la literatura romántica alemana? En la siguiente sesión tocaba Novalis. La flor azul, el símbolo de la perfección soñada por Novalis, ese inaccesible bibelot romántico tenía más importancia para ellos que para mí.

¿Qué hacían en la universidad triste, entre las pintas de Sendero y las pizarras que anunciaban las polladas bailables del personal administrativo, Novalis, Keats, los goliardos y otros autores que había seleccionado para mi curso de literatura? ¿Era importante acaso continuar con esta rutina? Antes de que los militares intervinieran la universidad, cada mañana oíamos el poema de la camarada Edith Lagos –la que murió en combate, a la que le abrieron el vientre de un bayonetazo– entonado por una cantante vernacular: «Hierba silvestre, aroma puro». Estos versos sencillos no decían nada más que: «Hierba silvestre, aroma puro» y no necesitaban ahondar más. La cola para el almuerzo en el comedor universitario seguía creciendo desde la hora del desayuno mientras en el salón vacío la maestra del simbolismo francés esperaba en vano a sus alumnos refugiándose en versos de Mallarmé: «Sur le crédences, au salon vide: nul ptyx / Aboli bibelot d’inanité sonore».

Estaba escrito que no podía escapar a mi destino: seguiría siendo profesora en esta universidad triste. Solo años después dejaría de atravesar la barriadita que en 1986 se llevó el huaico, dejando a la vista de todo el mundo colchones y catres de fierro que flotaban a la intemperie, los verdaderos himnos a la noche como cantó Novalis.

Los escritores latinoamericanos, en especial los poetas como Bolaño, Borges y sus seguidores, reaccionan y escriben como lectores fanáticos o fantasmas en trance. Incluso yo misma a veces me considero una esnob por el hecho de no poder evitar escribir dos líneas sin referirme a los escritores de siempre. Patricia Highsmith concibe a sus personajes psicópatas como grandes melómanos y coleccionistas de arte. Tom Ripley, por ejemplo –protagonista de varias de sus novelas–, puede escuchar en sus ratos de ocio a Bach o a Vivaldi. Hay algo que aproxima a Ripley a estos compositores europeos, tal vez un goce remarcado por cierta asepsia. En cambio, entre nosotros Bach o Vivaldi sirven de timbre musical para los celulares y de música de fondo en las librerías. Esta compulsión utilitaria podría ser equivalente a citar a Mallarmé, a Villon, a Baudelaire, a Sade o a Nietzsche o a quien diablos sea en la bruma del pasado –a un tal Diógenes de Sínope o a un tal Cavafis de Alejandría, filoheleno–. En realidad no sabría decir por qué nos sucede esto, en particular a los escritores latinoamericanos.

Quizá Bolaño tenga la respuesta en Los detectives salvajes. Una lectura de esta novela nos revela que en el autoexiliado latinoamericano culto conviven dos antinaturalezas: la del sudaca –el hispano, el cabecita negra– que ama más la literatura occidental que los mismos occidentales, y la de un alma despechada y un corazón vapuleado por los conquistadores, que odia su propia entrega y disposición a admirar y, por lo tanto, se mofa de sí mismo y escupe al cielo para sentirse bien.

Una alumna de la universidad triste me echó en cara que se había levantado a un gringo por un plato de lentejas –en realidad fue por una oleaginosa porción de salchipapas– porque en su casa eran once hermanos, ella tenía hambre, y en clase yo no había dejado de hablar sobre Rimbaud. El poeta maldito le había despertado el apetito con su hambre de paisajes desconocidos, me dijo en tono guarachero. Al oír su lamento, sentí que Rimbaud había muerto varias veces.

Poco tiempo después, uno de mis alumnos preferidos, que solía acudir a clases ebrio, me extendía sus manos temblorosas cual Bukowski y me pedía un beso, que lo besara la maestra y le comprara uno de los libros que traía en su morral. Era obvio que para seguir bebiendo: Canetti, Onetti, Benedetti, los nombres de todos esos autores terminaban en las mismas sílabas y sus libros parecían estar destinados a un mismo final: ser rematados por el alumno, para que pudiera seguir chupando en las chinganas, porque el trago lo aproximaba al Parnaso, al Olimpo –la barriada El Pedregal–, que se divisaba desde aquellos tambos.

El ejemplo para los aspirantes a escritor era Onetti, quien se había pasado años en cama con un vaso de whisky en las rocas. El alumno de las manos temblorosas era un gran lector, sí, y también un gran escritor sin escritura. Parecía decirnos: Lo que importa es soñar con lo que se va a escribir algún día. Vaya uno a saber qué soñaría con escribir algún día aquel émulo de Onetti.

El tiempo ha pasado. Quizá el aspirante a Onetti haya escrito la novela de su vida y algún editor contestatario llegue a descubrirlo después de muerto, como se hacía antiguamente. Hace cincuenta años Bukowski descubrió a John Fante. Al mismo Bukowski lo descubrieron también ya viejo y borracho.

Es difícil en esta época, me dice al oído mi ángel de la guarda, ahora el que pierde, pierde. En realidad, entre los aspirantes a escritor nadie sabe si gana o pierde –nunca lo sabrá–, razón de más para hacer a un lado la angustia frente al destino literario.

La llave

Era una llave grande y oxidada, como las que usaba Charlotte Brontë en Jane Eyre para encerrar a la loca de la novela –la primera esposa del señor Rochester– en su castillo medieval.

La llave del cuarto de un motel triste, cerca de la universidad más triste, donde el aspirante a Onetti, con sus libros bajo el brazo, y yo sellaríamos nuestro amor, oscuro como el de la huerfanita Jane con el dueño de Thornfield. Ante la puerta del cuchitril me di cuenta de que Onetti, Bukoswki y el miembro de mi alumno –aquel miembro proverbial– iban a anidar en mí como una auténtica propuesta literaria. No había nada más en esa vieja habitación húmeda que ese miembro solitario, cual samurái al acecho, y los libros de dos escritores inconformes y amargados.

La llave en mi mano, como un segundo pene, estaba presta a encajar en el agujero de la puerta que nos alejaría del mundo real, a él y a mí, maestra y alumno, para entrar en el laberinto de la carne. Intuí nuestros cuerpos pequeños y fornidos a punto de entremezclarse en un solo latido. Algo en ese objeto de bronce, de aproximadamente diez centímetros de largo, toscamente labrado, me hablaba con una voz retorcida por el dolor de una huérfana que se encarnaba en mí, una huérfana que tendría que soportar la autoridad de su padre después de la muerte de sus cinco hermanos en la casa de Yorkshire, en medio de los páramos. La intromisión de esa imagen hizo que me vistiera en el acto y saliera corriendo sin dar explicación alguna.

Ahora lo sé, fue una vuelta de tuerca, o casi una vuelta de tuerca que no llegué a dar completamente por alguna insospechada razón, relacionada con la loca del castillo de Thornfield, lo que me obligó a correr sin detenerme hasta el paradero de los microbuses a Lima.

Una llave vieja y oxidada. No pude resistir la idea de que aquel adminículo pudiera quebrarse en la cerradura y entonces yo quedara prisionera en los brazos del señor Rochester para toda la vida.

En la soledad del camino de regreso me pareció estúpida la comparación. ¿Qué los unía? El personaje de Jane Eyre era alto, robusto, enigmático, con un secreto a cuestas, mientras que mi alumno, de baja estatura y rasgos andinos, era hijo de la modernidad, admirador de Malcolm Lowry, Dylan Thomas y otros bebedores emblemáticos de whiskies dobles.

La llave era el lugar en que mi fantasía y la realidad se verían hermanadas. Era el símbolo de un acto sexual en el que maestra y alumno vibrarían juntos. Me resistí, me negué, opté por la soledad de mi fantasía. Algún día, más adelante, podía arrepentirme. Asumí el riesgo.

En la oscura biblioteca

Biblioteca Nacional, 1966. Una muchacha anota en una ficha Las iluminaciones de Rimbaud y se la entrega al bibliotecario de turno, un joven rubio que tiene un parche en el ojo izquierdo y se parece a David Bowie. Los bibliotecarios ya conocen a la lectora que siempre pide títulos raros, esos que han desaparecido extrañamente de los anaqueles; el sistema de préstamos es artesanal, las papeletas ingresan a una cajuela que, halada por sogas, se hunde en el sótano. Después de media hora o más, el bibliotecario llama a cada uno de los lectores por su nombre. Si el libro no se encuentra o está en otras manos, hay que sumar media hora a esta operación. Cuando le toca atender al empleado de las verrugas en el cuello, ella presiente que este, un viejo gruñón, se revuelve en su interior. Ella sospecha que él le niega los libros a propósito, para hacerla sufrir.

Desde hace una semana entrega en vano la papeleta con la que intenta sacar Las iluminaciones. David Bowie la mira sonriente: objeto desconocido. No importa, dice ella, y pide el libro de los primeros poemas del mismo autor: «Al cabaret verde», «Sensación», «Los sentados». La tarde en el largo salón se carga del sopor de la primavera.

Tres muchachos esperan por ella a la salida, tres halcones de baja estatura, de cabellos largos, lacios y engominados la miran fijamente a medida que ella se aproxima a la puerta. Uno de ellos, el más circunspecto, se le acerca como si la fuera a embestir: «Veo la locura en tus ojos», le dice al oído. El muchacho es un poeta maldito o un futuro suicida, un bueno para nada, según los cánones de la época. Se han de olvidar de él cuando muera, pero treinta años después su poesía se leerá con angustia y Arte de navegar remontará la montaña como el ave en busca de su presa.

Se llamaba Juan Ojeda y con él Danilo y Chacho pasaban las tardes en la biblioteca, solitarios, inventándose un oasis lejos del aburrimiento limeño, a salvo de la ciudad más soñolienta del mundo, de una insulsa estación en el desierto. Por esos días Esther y yo caminábamos por la avenida Manco Cápac, hablando de Verlaine y de Rimbaud, recordando los alaridos sordos de estos muchachos en nuestros corazones. El exilio en la biblioteca se convirtió en nuestro verdadero hogar. Juan era igual que Danilo, igual que Chacho, parecían uno solo, la misma persona con un opaco traje gris, la mirada llameante y el peinado a lo Valentino.

En estos jóvenes militantes admiradores de Javier Heraud vi a Rimbaud, el eterno poeta adolescente, sacrificado en una ciudad horrible, suspirando por la belleza, mientras Lima, envuelta en niebla, permanecía latente, con sus niños hambrientos en los tugurios del Centro y en sus callejones. Así la había descrito Salazar Bondy y había dado en el clavo. En cierto modo, Lima, la horrible era como un elogio de la sombra, a la manera de Tanizaki. Podría decirse que Lima era también la sombra ardiente de Juan Ojeda.

Esther y yo perseguimos a un muchacho por el jirón de la Unión. Él, que nos parecía el poeta perdulario, se pierde en el largo pasadizo de espejos de un motel.

Por esa época ninguna mujer nos quitaba el sueño. Tendrían que pasar muchos años para que llegáramos a Alejandra Pizarnik y a Silvia Plath. Por el momento, éramos solo Esther y yo escribiendo nuestros primeros versos, nuestros primeros ensayos, fanáticas de Modigliani, de Simone de Beauvoir.

Ah, nuestro querido Modí, tan perverso y cruel con su mujer Jeanne Hébuterne. Pero Modí era nuestro Modí, y no comentábamos nada acerca de su relación con Jeanne, pues Jeanne no existía para nosotras sino como leyenda. Modí había sufrido como se debe en Montparnasse 19, la película que vimos en el cineclub del Museo de Arte. Nos atraía el sufrimiento de Modí: no hay Parnaso sin dolor, rezaba una máxima de nuestra subcultura.

Simone, lo sabíamos muy bien, era el castor de Sartre –así la llamaba él–, pero para nosotras era ante todo Simone. Cuando en 1976 fui a vivir a París, nunca pude ver a Simone sino a Brigitte Bardot. Eso es lo que me depararía mi tiempo, tan distinto al del castor. El Montparnasse de Modí ya no existía, en su lugar había una torre sin el toque romántico de las buhardillas ni la angustiosa realidad de los artistas.

Los muchachos y muchachas que entonces amábamos eran íconos rebeldes, algún hippie con un librito de León Felipe bajo el brazo, un estudiante con morral y ojotas, discípulo de la revolución rusa, esfumándose en una estación de ómnibus interprovincial, loco de amor por su terruño; una chica existencialista amante del teatro de Jodorowsky, vestida de negro, con tacones y medias cubanas blancas, que escribía poesía con los dedos llenos de nicotina.

Mi amor platónico era un estudiante universitario marxista, esquivo y misógino, que nunca me hizo caso, y a quien yo llamaba el muchacho de la montaña, porque imaginaba que se refugiaba en la sierra cada verano para activar su célula partidaria. Luego, en invierno, podía arremeter desde el campo a la ciudad, como años después lo hiciera Sendero Luminoso. ¿Habrá estado él entre sus filas? ¿Habrá muerto quizá junto a los cumpas?

Probablemente Madame Souplet, una dama francesa en París, también imaginó algo semejante con respecto a la mucama que leía a escondidas su libro de Jean Genet y que partió intempestivamente un día en que ella y toda su familia estaban de vacaciones. La atrevida le dejó sobre la alfombra la aspiradora, no descorrió las persianas ni alcanzó a hacer las camas (la bella señora grita de horror al entrar a su elegante vestíbulo), porque ese día alguien llamó a la mucama por teléfono y, entonces, esta le escribió una nota avisándole cortésmente que regresaba a su país y que por la paga de sus servicios tomaba de su bar dos botellas de champán, más una de vino árabe como compensación por tiempo de servicios.

La mucama, a la que un fiel amigo que se había enamorado de ella le había regalado el pasaje de vuelta a Lima, estaba harta de hacer la limpieza en casa ajena, en la Ciudad Luz, y decidió retornar a Lima. Esa mucama era yo.

Elaine Souplet, sospecho, debió pensar que su empleadita pequeña y dulce volvía a su terruño para alzarse en rebelión contra el gobierno imperialista de Belaunde, ya que precisamente ese año estallaba en el Perú la lucha armada, cuando en verdad esa chica, es decir yo, solo huía de una posible tercera guerra mundial, pronosticada por algún irresponsable político francés, y de las incomodidades de la buhardilla. Lo anunció, lo dijo a voz en cuello cuando tiró la puerta de servicio para siempre. Sí, se iba a dar un gran duchazo, pero un duchazo padre, justo en la casa paterna, algo con lo que fantaseaban todos los peruanos en París.

El doble de David Bowie me avisa que mi pedido acaba de llegar. Una antología de los sonetos de Rimbaud compilada por un argentino –E. M. S. Danero–, un librito de pasta celeste, de apenas 7 por 10 centímetros. Lo reviso, no es un libro virgen, ha sido vejado por otros ojos. Me llega contaminado por los sueños de misteriosos indigentes que, como yo, exclamaron: ¡Por fin «Al cabaret verde»!: «Pedí tartinas y jamón blanco...». Eso era lo que yo quería ver, por fin tenía cerca al energúmeno en la soledad de sus sonetos de juventud, más cerca y joven que nunca. ¿Podré volver a sentirlo como en ese instante en que mi corazón estallaba de dicha?

Las imágenes se entrecruzan a ritmo de cumbia, el baile colombiano que me esforcé en aprender para demostrarle a mi padre que sí sabía bailar. Al verme, él solo atinaba a inclinar la cabeza compungido. Recuerdo los anticuchos que se vendían al paso en las carretillas de la avenida Manco Cápac. Alumbrándose con lamparines de kerosene, las mamachas abanicaban sabrosos trozos de corazón debidamente adobados, que servían con una papita asada y ají amarillo. El tallarín saltado y el arroz zambito del Rosita los teníamos reservados para después de nuestras conversaciones sobre la poesía maldita, porque en ese tiempo Esther y yo nos sentíamos decididamente malditas.

Mientras caminábamos por las calles de La Victoria hacia su casa, íbamos dejando atrás el hocico, las manos procelosas y el rosario de Lima. De pronto, en una esquina asomaba François Villón, el poeta malhechor o tal vez el misántropo conde de Lautréamont, disfrazado de mendigo o adolescente prófugo del orfanato. También representábamos a Albertine Sarrazine y a Jean Genet, quienes habían huido primero del hogar asfixiante de sus padres adoptivos y luego de la cárcel, donde ingresaron por ladrones. Esther se identificaba con el destino de Albertine. Ella a veces era Albertine adoptada por una pareja de ancianos.

Años después, Esther se volvió investigadora y se anotó varios goles sobre la novela policial escrita por mujeres peruanas en las primeras décadas del siglo XX. En verdad, ella, además de poeta, era una exploradora fuera de serie de bibliotecas, que se hundía con la habilidad de un topo en los grasientos archivadores de las oscuras y mal ventiladas bibliotecas universitarias, con sus empleados gruñones y poco asertivos.

Esas bibliotecas me transportan a otros aires, los de la sierra de Lima, como la biblioteca de La Cantuta, enclavada entre los montes pelados de Chosica, llenos de casitas listas para ser arrasadas en temporada de lluvias. Una tarde de 1986, después de dictar tu clase en la Facultad de Letras, te tocó presenciar el aluvión bíblico que se llevó las viviendas precarias de los profesores y empleados de la universidad. Te persignaste porque a esa hora todavía no habías subido por el puente peatonal de El Pedregal –que nadie cuida, porque ni los estudiantes que lo utilizan para pasar al otro lado del Rímac contribuyen a su mantenimiento con una mínima cuota, y los elementos naturales lo van carcomiendo lentamente–. Unos metros más arriba, luego de cruzar el puente, el huaico te habría cargado también a ti, como hizo con el departamentito alquilado de la secretaria, el que rentó para ahorrarse el camino de regreso a Lima los días de juerga, que eran, qué duda cabe, los días de pago, en que lo poco que ganábamos se quedaba en las cantinas, esas pequeñas covachas donde vendían ron y cerveza en las laderas de los cerros tachonados de nubes y estrellas. Estas eran como boca de lobo insinuante de las alturas.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.