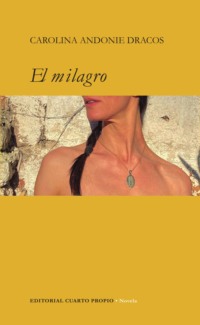

Kitabı oku: «El milagro»

Narrativa /Novela

EL MILAGRO

EL MILAGRO

© Carolina Andonie Dracos

I.S.B.N. 978-956-396-121-8

© Editorial Cuarto Propio

Luis Uribe 2435, Ñuñoa / Santiago de Chile

Teléfono: (56-2) 27926518

Web: www.cuartopropio.com

Diseño y diagramación: Rosana Espino

Fotografía portada: Carolina Andonie Dracos

Modelo de portada: Ángela Contreras Radovic

Impresión: Prynt Factory RD

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE

1era edición, noviembre de 2020

Queda prohibida la reproducción de este libro en Chile

y en el exterior sin autorización previa de la Editorial.

No, no es fácil querer mucho.

Juan Rulfo

A la Guadalupana

A mis padres

A Pao, Diego y Trini

I

Dicen que a los cuarenta las puertas se abren o se cierran para siempre. Que es un nuevo comienzo, la oportunidad de rendirse o recapitular. A mí me llegaron soltera, cesante y de vuelta en la casa paterna. Cómo sucedió. Quién sabe. Aunque contribuyó bastante que un conglomerado comprara la editorial donde trabajaba y que mi padre me propusiera ayudarlo con los negocios de la familia días después de mi despido.

Caída en desgracia. Así me sentía. Agitando mis alas chamuscadas como Ícaro tratando de alcanzar el sol. Mi sol se llama Lucas y lo conocí en un ascensor tres meses antes de mi debacle. Había asistido a una convención de editores en Playa del Carmen, todo un hotel dispuesto para el desborde, palmeras, hamacas y tragos con quitasoles. Un adults only ubicado en el exclusivo sector de Playacar, al sur de la ciudad, entre mansiones, cinco estrellas y canchas de golf.

Mientras aguardaba, me hacía una trenza. Se abrieron las puertas:

–Ven, María Inmaculada, te ayudo –dijo, como si me hubiera estado esperando.

Deshice la trenza y le entregué mi maleta sin dejar de mirarlo.

Qué hombre guapo; el pelo cayendo en rizos desordenados sobre las orejas y un rostro esculpido a mano, como el de un ángel, aunque, si me detengo bien, su mirada era la de un ser total y absolutamente humano.

–Gracias –dije asombrada de que supiera mi nombre, pero acto seguido me di cuenta de que no era mi escote lo que estaba mirando, sino mi identificación, que la recepcionista me había pegado después de chequearme, como un crisma, a medio camino entre la pechuga y el corazón. Luego continué con amistosa llaneza: –Mel, dime Mel. Todos me llaman así.

–Lucas –respondió, solemne primero y con un guiño después: –Y también todos me llaman así.

Linda sonrisa, pensé. Y feliz (no todas las sonrisas son felices). Podría habérselo dicho –soy generosa con los cumplidos–, pero las puertas se cerraron y él extendió el brazo pasando a llevar el mío. Yo me contorsioné para esquivarlo, él apretó el botón de las flechitas hacia afuera y salió, no sin antes tocar detenidamente mi mano.

Permanecí inmóvil, de espalda a las puertas, hasta que entraron tres personas nada magras, una de ellas con maleta y aun así quedaba espacio. Lo de Lucas no fue falta de coordinación; hubo voluntad en su gesto. ¡Hay que ver qué hombre! ¡Qué descaro!

Llegué a mi habitación, entré al baño y me miré en el espejo. No sé para qué. Quizá fue un acto reflejo; las personas que nos atraen provocan ese tipo de reacciones, dan ganas de agradarlas.

Estaba cansada luego de tantas horas de vuelo desde Santiago. Las actividades recién partían a la mañana siguiente. Podía bajar a la playa, pero luego pensé en mi tez vampíricamente blanca, en mis tobillos hinchados, en los bikinis sensuales de las colegas extranjeras y en los compañeros heteronormados –¿Lucas entre ellos?– observando con impudicia.

Preferí aparecer en la noche. Deslumbrar en un escenario con velas donde el mar se entregara a la luna mientras la brisa hiciera ondear mi vestido. Rojo, ideal para transformar la falta de vitamina D en atributo y mi pelo negro en marco elegante, distinguido.

La fiesta de bienvenida se realizó en la playa privada del hotel. La música se abría paso entre las antorchas que conducían a una fogata central, que en el antiguo México bien podrían haber servido como pira funeraria o para víctimas de sacrificio. Las chispitas, sin embargo, en esta ocasión eran festivas, secundadas por copas y botellas orbitando entre los asistentes. Algunos bailaban en una improvisada pista de arena, otros esperaban su turno para el bufé. Yo me acerqué de inmediato al grupo de editoras románticas que se habían blindado comiendo en manada.

Lucas bajó a la playa poco después. Avanzó resuelto entre las antorchas y a mí se me figuró que los demás éramos su corte, de tan imponente que se veía. Tendría unos años más que yo, pero además poseía ese aplomo distendido que solo otorgan los altos mandos. Las editoras que me acompañaban habrán pensado lo mismo, porque cuando las saludó, le devolvieron el saludo con coquetería, todas. Yo miré hacia otro lado, por último, para hacer la diferencia, pero Lucas me agarró la mano –con firmeza, ya sin disimulo– y me condujo hacia la pista.

No pude menos que evocar a la Mel quinceañera, a la que nadie quiso hacer de pareja en su fiesta, ni tan solo uno de sus invitados, por rara, por lo que no tuvo más remedio que bailar el primer y segundo vals –el que corresponde al chico de sus sueños– con su padre y luego invitar al resto a la pista, dando fin a las formalidades –y a las ilusiones– de una mujercita presentándose en sociedad.

Qué oportuna hubiera sido entonces tan hidalga invitación. Cuánto sarcasmo me habría ahorrado. En la pista, Lucas me puso sus manos en la espalda tipo lento ochentero. Sonaba una canción de esas que nadie escucha habitualmente, pero todos terminan coreando. Yo, la primera. Por lo mismo, no quise desbordarme y me contuve hasta que llegamos al estribillo y di rienda suelta a aquella danza primitiva donde lo único nítido eran nuestras voces, nuestras risas y la complicidad de una felicidad compartida. En los acordes finales, Lucas me echó hacia atrás con sus brazos expertos y, desde esa posición, plácidamente entregada, lo único que me nació decir fue: “Por favor, no me lastimes”.

Alguien lo llamó a la distancia. Seguramente, su jefe. Imagino que uno cruel y despótico, de otro modo no me explico que se incorporara de inmediato y se fuera. A menos que se hubiera espantado con mi insólita súplica. ¿La dije en voz alta? Imposible. Nadie. Nunca. Aunque a mí me pasan esas cosas, estar en dos dimensiones simultáneas; la real y la de mi TOC, me carga decirle trastorno obsesivo compulsivo, la gente se intimida, no lo entiende, pero igual se siente amenazada.

La dimensión real de ese momento era Lucas alejándose y yo moviéndome torpemente, a destiempo, como diciéndole al resto: “No se preocupen, él va y vuelve”. Pero eso sería mentir, porque no lo vi más. Bailé el primer cuarto de la canción siguiente, lo necesario para demostrar que me encantaba hacerlo sola y luego fui directo a mi pieza, tiré lejos el vestido, ¡tan festivo!, y me quedé despierta hasta que la música enmudeció y el sol le devolvió a mi rostro su lividez habitual.

II

Me pasé el resto de la convención aburrida y prófuga, tratando de esquivar a las editoras románticas quienes, además de carbohidratos, necesitaban un chisme para hacer combustión y qué mejor que el de la traslúcida colega chilena y Míster Resort, así lo llamaron –ridículas–, entre alitas de pollo y costillas de cerdo.

Lo asumo; a mí también me daba curiosidad saber más de Lucas; tanto interés que mostró, tan protagónica que me hizo sentir. Pero preferí ahorrarme las indagaciones, ya que la vida me había enseñado una serie de cosas, las tres primeras: que no hay galán bueno, que lo que entra por los ojos se hace añicos en el corazón y que, de todos los afectos, el más frágil es el de pareja, el único que peligra con la aparición de un tercero. Y de terceros está lleno el planeta, llámese personas, enfermedades o carencias. De ahí que el amor sentimental quedara proscrito de mi mundo, salvo por las novelas que editaba –kilos y kilos de besos, bahías y atardeceres–, y las que leía por placer, todas de la Inglaterra decimonónica, entre la Regencia y la era victoriana, con pretendientes que dejan su tarjeta de visita sobre una bandeja de plata en la casa de su amada a la espera de que ella los reciba, esa misma tarde si es posible, en el salón principal, con té y bizcochos, junto a la chimenea.

Cuento esto sin amargura, sin un dejo de frustración, porque hasta los rechazos de mi adolescencia –tan filosos en su momento– se volvieron inocuos a la distancia. Del trauma pasé al acostumbramiento y luego la soledad se convirtió en elección. No depositaba mi felicidad en un otro que estaba por venir ni buscaba compromisos; solo me dejaba llevar por la adrenalina –nunca el sincero entusiasmo– y con quedar un par de veces con alguien, me bastaba.

Ay, pero el destino, ¿quién puede gobernarlo? A mi regreso a Chile –una semana después, no más– me reencontré con Lucas durante el centenario de una editorial infantil. Yo había llegado con una compañera de trabajo y él se acercó a saludar. Mi amiga nos presentó. Pudimos aclararle que no era necesario, pero preferimos dejar que las cosas simplemente sucedieran:

–Mel, él es Lucas, el delfín de nuestra competencia; y si lo han mandado de vuelta es porque aquí va a quedar el desmadre.

En ese momento ni siquiera sospechaba que el desmadre sería la fusión por la cual perdería mi empleo. Solo me quedé embobada, dichosa de volver a verlo. Hasta una foto nos tomaron para la página de vida social de un diario.

Por nuestra interlocutora me enteré de que Lucas vivía hacía mucho en México. También, que el delfín tenía el poder de cambiar destinos y eso ya no me gustó. Por lo mismo, consideré prudente poner marcha atrás al remolino de mis emociones y dejar que imperara la cordura de María Inmaculada y, si no su cordura, al menos su templanza.

Durante la ceremonia no volvimos a hablar. Cada cual, por su lado, aunque sabiendo con exactitud dónde se encontraba el otro, atentos a ese juego de máscaras en el que nos habíamos sumido. Él, desplazándose, deslumbrando. Yo, observando, practicando la latencia, el garbo victoriano. En un momento lo perdí de vista, pero luego escuché su voz detrás de mí. Espalda con espalda. Rozándonos a cada tanto, con el goce de hacer en público algo íntimo, pero sin que el resto se dé cuenta. Hasta que ya no lo sentí más y, con el frío del invierno santiaguino, me bajó la pena y me fui. Cabreada, despotricando sola hacia la salida. Un auto me interceptó en la calle. Se bajó la ventana del copiloto. Era él. Me volví a llenar de energía y subí.

–Te voy a llevar a casa.

Pensé en mi departamento, en mis bloodhounds, Braulio y Bridget, lengüeteándolo, en la cama deshecha, en la ruma de ropa que tenía encima:

–¿A tu casa?

–A la mía –contestó triunfante, después de lo cual no volví a mirarlo, consciente de que podía ser un sicópata, pero también de que era incapaz de ponerme en ese escenario ni en ningún otro que no fuera dejarme conducir hasta su guarida.

Recorrimos avenida Santa María desde la rotonda Lo Curro hasta Bellavista en completo silencio. Quizá él también estaba saltándose algún inciso propio.

Al llegar a nuestro destino, Lucas actuó con cortesía. El Parque Forestal a oscuras en la vereda del frente contrastaba con la calidez exquisita de su edificio. Fines del siglo xix o comienzos del xx. Dos departamentos por piso, sin conserje, con una escalera amplia y un ascensor sin botón de emergencia, peligroso para mi gusto, pero no me quejé.

Él abrió la puerta y esperó mientras yo ingresaba a su reino, un loft sin divisiones, sobrio, sin alarde. Se notaba que aún se estaba instalando, que faltaba mucho por desembalar, aunque con todo lo cotidiano perfectamente acomodado, como preexistente.

El dormitorio me pareció más personalizado. Habrá sido por eso que quiso mostrármelo de inmediato; llevarme hasta su lugar secreto, el único espacio con puerta en su concepto abierto.

Celebré cada rincón con libros apilados en el suelo, además de su cama, mullidísima. Me senté en el borde con un libro cualquiera.

Lucas se acomodó a mi lado. Su mano junto a la mía. El libro debajo de ambas. Permanecer así un buen rato. Luego mirarnos y bajar la vista sonriendo: “Qué loco”. “Sí, qué loco”. Lucas se giró y acercó mi rostro hasta el punto exacto en que la visión desemboca en un beso. Uno de sonrisa a sonrisa, beso de dientes, de labios que se están presentando. “Muy loco todo”. “Sí, muy loco”.

Iba a cruzar las piernas, pero al hacerlo, pasé a llevar su pantorrilla con mi taco. “Perdón, ¿te pegué?”, dije mientras me descruzaba. Él no respondió; solo se sacó los zapatos y los dejó juntos sobre la alfombra. Roja, nueva, sin ácaros. Yo hice lo mismo; tal vez tenía un TOC con el orden o la salubridad, ¿para qué perturbarlo?

Descalzos, nos acomodamos entre las almohadas hasta que mi mano terminó en su pecho y su brazo rodeando mis hombros. Con mi índice entreabrí su camisa. Un gesto de curiosidad que él recibió con igual espíritu indagador; pero cuando sus dedos dejaron al descubierto el encaje de mi sostén, lo detuve aferrando su mano con la mía, que él hizo a un lado con total naturalidad y volvió a la carga. Sus rulitos salvajes, eso era lo único que podía ver, como una suave cobija bajo la cual su respiración, sus labios, finalmente su lengua, iban erizando todo a su paso. Luego se incorporó como si hubiera escuchado la alarma de levantarse y me preguntó:

–¿Tienes hambre? Puedo cocinar algo rápido.

–No, gracias. De hecho, debería irme.

¿Qué más podía decir? Él había dejado en claro su supremacía, pero mi voluntad también era poderosa cuando era momento de retirarse. A veces.

–Por favor, quédate conmigo.

Me lo dijo con tanta ternura, como si estuviera pidiendo algo muy importante, que no pude contradecirlo. Y permanecí ahí, mientras iba a la cocina y luego, cuando regresó con unas copas. Me hubiera gustado aclararle que yo era más de café que de vino, pero acepté su cáliz como si realmente fuera a beberlo. De rodillas sobre la cama, erguida, a la vez que expuesta.

Me costaba no mirarlo embelesada. Lucas se dio cuenta y sonrió con un dejo de picardía, de “estamos solos, somos adultos y nos vamos a divertir”. Puso las copas sobre el velador y me tomó la mano. Pensé que ahí nos íbamos con todo, pero el delfín, por lo visto, era mucho más sutil.

–Ven, bailemos –me invitó.

–Claro. Sin música y arriesgándome a que me dejes sola otra vez –le reproché convencida, aunque igual me levanté.

Lucas me atrajo hacia sí, al compás de un son imaginario:

–Volví a buscarte, pero ya no estabas. Al otro día tuve que volver al DF, armar mi maleta e instalarme acá. Todo fue muy rápido, mucho más de lo previsto. –Luego bajó la mirada para volver a alzarla determinado–: Yo nunca te dejaría sola.

La Mel de quince se ruborizó. Por unos segundos me sentí extrañamente aceptada, hasta que recordé al que sería mi príncipe esa noche llegando junto a otra chica, la música impidiendo cualquier aclaración de su parte, el resto de los invitados ajenos a mi desdicha, felices a expensas mías, bueno, de mi padre, quien tomó mi mano derecha cerrada en un puño, alejándola así de mi codo izquierdo, al que necesitaba martillar con tres golpecitos para neutralizar los desenlaces fatídicos que surgían en mi mente y así evitar que sucedieran. Un, dos, tres. “¿Soy rara, papá?”, le pregunté ya con mi puño abierto, entregado a su suerte, justo cuando mamá llegaba con la torta con un estridente ¡Feliz cumpleaños! en el centro.

–Dejémoslo hasta aquí, Lucas. –Aparté mi cuello de sus labios, luego mis brazos de sus hombros–. No sé qué más decir. Disculpa.

Tomé mis zapatos y salí de cuadro sin voltear. Pasada la medianoche, en el instante preciso en que toda mi humanidad se revelaba.

Ojalá Lucas hubiera comprendido que le estaba haciendo un favor. O a mí. En realidad, a ambos; él no tendría que lidiar con mi TOC ni yo remover las heridas del pasado, pero no fue así. Entre que cerré su puerta y pedí un taxi me mandó cuatro wasaps:

Mel, ¿qué pasó?

¿Por qué te fuiste?

Hablemos.

Es verdad lo que dije, María Inmaculada.

“Nunca te dejaría sola”. Qué colosal promesa para alguien que me ha visto dos veces. Silencié el WhatsApp y caminé hacia la esquina. Comenzó a lloviznar. Me devolví al edificio de Lucas, pero las luces de su loft se habían apagado, salvo una muy frágil, apenas perceptible. ¿La vela aromática derritiéndose en su velador?

Cuatro goterones fríos –dos con los ojos abiertos, dos con los ojos cerrados–, y después, la lluvia torrencial. Cancelé mi taxi. Una señora con abrigo de visón abrió su paraguas y dejó entreabierto para que yo ingresara. Subí por las escaleras y llegué sin aire a la puerta de Lucas. Golpeé tres veces, que al instante parecieron una alerta. Traté de revertir el peligro con mi puño y mi codo, pero no lo logré. ¡Esto iba a acabar mal! Tres golpecitos más. ¿Al codo? ¿A la puerta? Por suerte, a la puerta no. Miré por el ojo mágico como si fuera a ver algo de lo que ocurría tras el lente, pero lo único que encontré fue a mí misma, poco después de cumplir doce. Un chocolate con forma de sapo para acompañar la lectura. Abrir el envoltorio y sentir la “imperiosa” necesidad de ir a comprar otro y regalarlo. Idas y venidas al quiosco de la esquina. Mi primera visita al siquiatra, confesarle que por las noches no lloraba de pena, sino de rabia, porque no podía evitar repetir acciones y mientras más repetía, más se distanciaban las amigas del instituto y más brutos se ponían los chicos del colegio de enfrente.

A insistencia de mis padres terminé convidándolos tres años después a mi presentación en sociedad, una mega fiesta que se instaló en el jardín encarpado, con mozos, manteles hasta el suelo y un DJ.

Hay desgracias ajenas que generan risa –espontánea, burlesca o maliciosa– y Lucas se iba a reír, como mis invitados esa noche. Algunos, incluso, se pusieron a imitarme, mi galán entre ellos, en vez de darme las gracias –¡con todo lo que comieron!– y si no las gracias, al menos no vomitar sobre los arbustos, como lo hicieron a la salida. Lucas no iba a entender –yo necesité años de terapia para hacerlo– y se iba a reír. Eso es lo que más me dolía.

Cuando escuché que se acercaba, opté por el ascensor. Las puertas se estaban cerrando. Introduje mi mano, la saqué, la volví a meter y me apreté bien fuerte. Después se abrieron –las muy caprichosas– y marqué el primer piso. Me revisé la mano. No había sangre. Punzaba, pero no iban a quedar cicatrices.

III

Hay momentos en que el anhelo por el otro supera las resoluciones o los acuerdos –yo me había ido, pero Lucas también me había dejado partir–, por eso le mandé un mensaje poco después de nuestro encuentro. Para que nos viéramos. Retomar el deseo que quedó, el baile que recién comenzaba. Él contestó con educación y después vino el silencio. Uno largo en que mi editorial se fusionó con la suya y perdí mi empleo, por eso volví a llamarlo, el mismo día de mi cumpleaños –y se lo dije: “Estoy de cumpleaños”–, pero Lucas no manifestó asombro, solidaridad o parabienes, salvo por el “Te deseo lo mejor” final. “Gracias”, le respondí, sin entender cómo ser abandonada recién desempleada y estrenando la cuarentena podía ser lo mejor para mí.

La reacción de Lucas tornó frágil mi espíritu, por lo que, sin ninguna entereza, agarré a mis perros y me fui pateando piedras hasta la casa de mis padres que, “¡Sorpresa!”, me habían organizado un almuerzo con mi hermana Aurora, su marido y sus dos hijos, nuestra nonagenaria abuela paterna y Perpetua, la tía mística que cuida de ella en un chalecito adorable al final de la propiedad.

Después de soplar las velas –dos, un cuatro y un cero– nos instalamos en el living a abrir mis regalos y conversar un café, salvo por mis sobrinos, tan absortos en sus celulares que ni se inmutaban cuando Braulio y Bridget dejaban a sus pies las cintas de papel para llamar su atención.

Una vez que todos se retiraron, mi padre me pidió que lo acompañara a su escritorio. Tuve la esperanza de que me entregaría las llaves de un auto o los primeros aportes para un fondo mutuo, ¿un crucero por el Adriático?

Nada más lejos. Bastó que nos sentáramos para que iniciara un largo monólogo sobre la familia, “sin la cual no somos nada”.

–Estoy cansado, María Inmaculada –concluyó, mirándome con dulzura–. Con tu madre queremos disfrutar nuestros últimos años, pero para eso alguien debe hacer el relevo.

“Alguien” era una forma respetuosa de decirme que ahora que estaba desempleada podría preocuparme un poco del erario familiar que, a fin de cuentas, íbamos a heredar mi hermana y yo, pero ella estaba demasiado ocupada siendo madre, médico y esposa.

A papá le gustaba recordarnos lo que teníamos –“En caso de emergencia, siempre hay que saber”–: la casa, las joyas que se adquirieron en los tiempos buenos y la propiedad de Dieciocho, en el centro de Santiago, que antes fue nuestra paquetería y luego se transformó en una galería comercial administrada por mi padre y su hermana Perpetua, hasta que la abuela se hizo viejita y mi tía tuvo que cuidarla.

–Seguirás siendo una persona exitosa, Mel, aunque en un rubro distinto –añadió mamá, quien apareció justo cuando tenía que hacerlo y utilizando mi apodo, como suavizando el asunto, brindándole un toque amigable a la responsabilidad.

Regresé a mi departamento más conflictuada que a la ida. A la pena por lo de Lucas se sumaba la propuesta paterna, una oferta excelente que, sin embargo, implicaba dejar mi profesión. Aunque tampoco iba a ser fácil encontrar trabajo como editora de novelas románticas, donde había cosechado mis mayores logros y, básicamente, para lo único que me llamaban.

No era tan malo, después de todo, probar con mi padre y ver qué ocurría. Con ese espíritu, tres días después, crucé el umbral del hogar que me vio nacer, una construcción espaciosa, tan sólida como noble, que pasaba desapercibida entre los recovecos de Guardia Vieja, a unas cuadras de Providencia y que en adelante sería mi nueva oficina. Llegué a las ocho en punto y no utilicé el juego de llaves que siempre llevaba conmigo, sino que toqué el timbre para darle a mi entrada el dejo formal que la ocasión requería. Aún faltaba media hora para que papá fuera a su despacho, pero ese margen, que ocuparía en desayunar con él y mamá, era uno de los primeros beneficios de trabajar en familia.

Al principio estaba llena de ideas que quise compartir con mi padre, quien las rechazó todas por arriesgadas, poco prácticas o ilegales, después de lo cual me remití a organizar archivos, a resolver temas de cañerías y filtraciones con los locatarios y a tomar mensajes cuando él se encontraba en alguna reunión importante. Lo hacía sin quejarme, aunque siempre pensando en cómo podía impresionarlo. Hacer que se sintiera orgulloso de mí.

Un día que salió temprano fui a su escritorio y redacté un cese de contrato bien holístico para una arrendadora que hacía meses pagaba con lo que había en su tienda: inciensos, budas y mandalas. Imprimí el texto y lo corregí con la pluma de mi padre. Todo iba perfecto hasta que cayó una gota de tinta sobre su segundo apellido. De inmediato lo interpreté como un mal augurio. ¿Se iría a enfermar la abuela? Quise borrar la mancha, aunque fuera la última letra. Una a de vida, pero también de así es la vida, como te dicen cuando cuentas una desgracia. A de gota, a de desesperada. Remarqué sobre la letra y quedó más desfigurada. No supe cómo darle dignidad así que opté por un sol, una luna llena circundada por rayos abundantes.

–Es esperanzador –dijo mi padre algo confundido cuando terminó de leer el documento.

Después de eso, no insistí en demostrarle mis capacidades, por lo que mi jornada continuó siendo una seguidilla de horas vacías, de rondar por la casa mientras todos parecían ocupados. Me inscribí en clases de flamenco. Tres veces a la semana. En la academia, las veinteañeras se exigían hasta alcanzar la postura perfecta. Yo no quería ser menos, así que me esforcé el doble, pero terminé con un esguince de tobillo; tres semanas con bota y reposo relativo que yo, precavida, extendí a seis. Entonces mi madre me dijo que no podía vivir sola en esas condiciones, que me quedara con ellos mientras me recuperaba.

Lo cierto es que ahí todo era mucho más llevadero y no tendría que preocuparme por nada doméstico. Así que me decidí y una semana después nos mudamos con Braulio y Bridget que, junto a un bergere y mis novelas decimonónicas, eran lo único que había traído de mi antigua vida.

No modifiqué nada de mi cuarto infantil. La misma cama de una plaza, el mismo velador con teléfono fijo que compartíamos con mi hermana. No iba a alterar ese equilibrio. Yo estaba de tránsito; lo que menos quería era incomodar.

Por suerte mi familia es sociable y no se complicó cuando llegaron mis amigos artistas, cuya agenda era bien holgada, por lo que comenzaron a visitarme diariamente, alargando cada vez más sus estadías. Todos de cuarenta y tantos, también habían vuelto con sus padres, porque eran mayores y alguien tenía que cuidarlos, o quizá, porque habían descubierto, tal como yo, lo cómodo que resulta ser hijo cuando ya se debe ser padre. Como los hermanos Ureña, ambos alcohólicos, uno narrador, el otro poeta, quienes profitaban de la jubilación de su madre, que no paraba de decir “Pobres, tanto que sufren”, cuando en realidad estaban de maravilla. O Jerónimo, quien regresó con sus padres para dedicarse por completo a su vocación de ecodocumentalista y mimo. Pasaba sus días ideando proyectos que nunca verían la luz y haciendo su críptico espectáculo afuera de un museo en el barrio Lastarria.

Comencé a acostumbrarme a recibir a mis amigos y a los placeres de un hogar constantemente habitado: exquisitos aromas salían de la cocina y alguien siempre estaba pendiente y atento, partiendo por Martirio –ucraniana, ortodoxa como nosotros–, sin la cual la familia no estaría completa.

Decir que mi nuevo escenario no me agradaba sería injusto y deshonesto. Porque, si bien había perdido las licencias de mi departamento de soltera, gané los encantos de la dependencia, que no me venían nada mal luego de veinte años de esfuerzo, voluntarismo y autonomía.

Cada lunes mi norte era el escritorio de mi padre, pero como mi ya escaso aporte se había reducido drásticamente –“No te exijas”, me decía cuando me veía llegar arrastrando la pata– me sobraba mucho tiempo, que administré sin remordimiento entre el descanso y la tertulia. Hasta que me dieron el alta y no tuve excusas para despertar pasadas las once, ponerme un buzo, trenzarme el pelo y quedar desocupada.

Así me lo dio a entender mi madre, quien, al verme recuperada, no dejó pasar lo que siempre le pareció un deber irrenunciable: ir a misa cada domingo. “¿Tienes otra cosa que hacer?”, me preguntó irónica la primera vez que quise negarme. Después de eso, me levantaba temprano –el único día de la semana– y pensaba en qué ponerme –también el único día–; según mamá, Dios lo da todo y lo mínimo es ir a verlo bien vestida.

La segunda vez que intenté excusarme me preguntó lo mismo, pero sin ironía, quizá esperando que le dijera que acompañarla a misa ya no era mi única actividad. Por eso le dije que sí, aunque fuese mentira, aunque fantaseara de vez en cuando con esguinzarme el otro tobillo y así justificar la apatía, el creciente ostracismo, del que, sin embargo, me vi forzada a salir días después, mientras divagaba por Instagram.

Gente que me caía mal, muebles de cocina y, ¿seis grados de separación?, Lucas con mis antiguos colegas –con todos, porque a la única que echaron de la editorial fue a mí–, muy felices posando en el restaurante de la foto que, por cierto, tomó mi amiga, la que nos presentó: “El delfín ha vuelto a aguas chilenas”, seguido por los emojis de delfín, de ola y de risa a carcajadas.

“El infierno son los otros”, dijo Sartre y yo le encontré razón en ese instante, con las campanas de alguna iglesia señalando el mediodía, en mi cama infantil, el pelo enmarañado y una mueca desencajada. Quizá así me veía el resto; un monstruito, fracasado en sus cuarentas, miserable. ¿También mis perros me verían así? Pobres, mordían calcetines de puro aburridos. Bridget me lanzó uno a la cara. Lo esquivé y la llamé al orden. Ella se subió a mi lado y Braulio la imitó, dejándome al centro de un estrecho, pero plácido nido. Les di un beso a cada uno y tres golpecitos a mi codo.

Saltaba de una idea a otra, acariciando la cabeza de Braulio y Bridget. Quizá pensaran que esa misma reflexión podía hacerla en el jardín, con ellos corriendo libremente tras una pelota. Tal vez por eso pusieron sus gordas patas delanteras sobre mi pecho. Primero Braulio, luego Bridget. Las retiré con cariño al sentir que se enredaban en mi medallita de la Virgen de Guadalupe, que llevo en el cuello desde que Perpetua me la regaló para mi bautizo católico. Doble ración por ser hija de ortodoxos practicantes en un país que profesa mayoritariamente otra fe, como lo hizo ver entonces mi tía, la única católica de la familia.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.