Kitabı oku: «Flucht», sayfa 3

Orbán ist in diesem Tag in Brüssel. Er versucht Zwangsquoten und Hotspots abzuwehren. Mittlerweile ist publik geworden, dass Juncker und Merkel zusätzlich 120 000 Flüchtlinge verteilen wollen. Der Druck auf Orbán ist groß. Artig verspricht er, Migranten zu registrieren, wenn Merkel das wünsche. Obwohl das gar nicht mehr möglich ist. Seit Tagen verweigern Flüchtlinge jegliche Kooperation mit den Ungarn. Dann provoziert Orbán wieder. „Das ist kein europäisches Problem, das ist ein deutsches Problem“, sagt er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. „Niemand will in Ungarn bleiben und auch nicht nach Slowenien, Polen oder Estland. Alle wollen nach Deutschland.“ Die Regierung in Berlin habe mit unklaren Aussagen Menschen aus Syrien an den „gedeckten Tisch eingeladen“, ergänzt sein Stabschef János Lázár.

Die Ungarn treffen einen wunden Punkt: den BAMF-Tweet, den Merkel & Co. nun wieder verzweifelt ungeschehen machen wollen. Dublin gelte nach wie vor, wiederholen sie bei jeder Gelegenheit gebetsmühlenartig – und vergeblich. Normalerweise ist die deutsche Kanzlerin kaum zu provozieren, doch Orbáns Umschreibung des Flüchtlingsproblems lässt sie nicht unkommentiert: „Deutschland tut das, was moralisch und rechtlich geboten ist. Nicht mehr und nicht weniger.“ In diesen Stunden geht das Foto von Aylan Kurdi über die Nachrichtenkanäle: ein dreijähriger syrisch-kurdischer Bub im roten Kurzarmleibchen, leblos an einen Strand nahe Bodrum gespült.

Am Vorabend einer historischen Zäsur beherrschen Betroffenheit, gegenseitige Schuldzuweisungen, Gesten moralischer Überlegenheit, Zynismus und Widersprüche den politischen Raum. Merkel und Faymann können es nicht fassen, wie schlecht Orbán Flüchtlinge behandelt. Orbán hingegen weiß nicht so recht, was die beiden eigentlich von ihm wollen. Soll er die Flüchtlinge aufhalten oder weiterziehen lassen? Soll er Zäune errichten, sich an den Schengen-Kodex und die Dublin-Regeln halten? Eines ist für ihn klar: Behalten will er die Flüchtlinge nicht. Er glaubt nicht an eine europäische Lösung. Doch wie sich die Lage vor dem Keleti-Bahnhof schnell entschärfen lässt, daran denkt offenbar niemand. Tausende erschöpfte Menschen schwanken zwischen Bangen und Hoffen. „Alemania“, „Germany“ rufen sie immer wieder in Sprechchören. Die Stimmung ist aufgeheizt, die Bicske-Finte empört die Flüchtlinge. Mittlerweile haben sie einen wichtigen Verbündeten: die Medien.

Der 4. September beginnt für Viktor Orbán mit einem außerordentlichen Treffen der Visegrád-Gruppe in Prag. Die Premierminister Tschechiens, der Slowakei und Polens stärken ihm den Rücken in der Flüchtlingskrise – und versprechen den Westbalkanstaaten Unterstützung beim Grenzschutz. In Wien empfangen Werner Faymann und sein Kanzleramtsminister Josef Ostermayer den ungarischen Botschafter János Perényi. Der österreichische Kanzler regt die Einrichtung von Hotspots an der serbisch-ungarischen Grenze an. Doch das ist undenkbar für Ungarn. Über eine Verteilung ließe Ungarn grundsätzlich mit sich reden, aber erst, wenn die EU die Kontrolle über ihre Außengrenze zurückgewonnen habe. Faymann fragt, wieso so wenige Leute in Ungarn Asyl bekommen. Das sei einfach, antwortet der Botschafter: „Die Migranten ziehen weiter, nachdem sie den Antrag gestellt haben, und sie festzuhalten, ist nicht erlaubt.“ Es ist ein gutes Gespräch, auch wenn die Meinungen weit auseinandergehen. Man beschließt, in Kontakt zu bleiben.

Perényi, der als Kind selbst nach Schweden geflüchtet war, geht davon aus, dass es sich um eine vertrauliche Unterredung handelt. Doch Faymanns Büro gibt danach eine Presseaussendung in ermahnendem Ton heraus: „Ungarn hat eine Registrierungspflicht. Es soll Flüchtlinge menschlich behandeln und es soll sich dafür einsetzen, dass es eine verpflichtende Quote gibt.“ Über die Flüchtlinge vor dem Keleti-Bahnhof sprechen der Botschafter und der Kanzler nicht. Doch bald wird die ganze Welt darüber reden. Um ungefähr 13 Uhr brechen Hunderte Flüchtlinge vom Bahnhof auf, mit Ikea-Säcken und Tragetaschen. Eine bunte Truppe. Sie sind den weiten Weg von Syrien, dem Irak, Afghanistan, Pakistan oder dem Iran bis hierher gekommen. Sie wollen nicht länger in Budapest, umringt von Polizisten, auf einen Zug nach Deutschland warten. Sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Sie setzen sich in Bewegung – und schreiben damit Geschichte.

II.

DIE AUSNAHME WIRD

ZUR REGEL

DER

AUSNAHMETAG

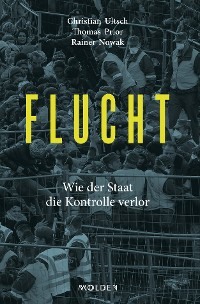

Es gehen dramatische Bilder um die Welt an diesem 4. September 2015. Ungefähr 1200 Flüchtlinge marschieren in sengender Hitze auf der ungarischen Autobahn M1. An der Spitze ein einbeiniger Mann im Rollstuhl, daneben einer, der die europäische Flagge schwenkt, ein dritter hat sich ein Foto der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel um den Hals gehängt. Sie wollen zu Fuß nach Österreich und dann weiter nach Deutschland. Vor der Autobahnauffahrt hat sich ihnen einmal kurz halbherzig eine ungarische Polizeieinheit in den Weg gestellt. Doch sie sind einfach weitergegangen. Die Menschen lassen sich nicht stoppen. Nach Sonnenuntergang machen sie erschöpft Rast. 32 Kilometer haben sie auf dem Pannenstreifen zurückgelegt, seit sie zu Mittag vom Budapester Bahnhof Keleti aufgebrochen sind. Bis zum Grenzübergang Nickelsdorf sind es noch mindestens 150 Kilometer.

Ungefähr zur selben Zeit, um etwa 20:30 Uhr, trifft Werner Faymann im Wiener Bundeskanzleramt ein. Seine engsten Mitarbeiter warten auf ihn, darunter auch seine rechte Hand: Der kunstsinnige Kanzleramtsminister Josef Ostermayer kommt direkt aus dem Burgtheater; die halbe Premiere von Gogols „Der Revisor“ hat er zwischen der ersten und zweiten Pause schon telefonierend verbracht. Der Bundeskanzler wirkt entspannt. Er hat während der Autofahrt zum Ballhausplatz mit Merkel gesprochen. Die deutsche Regierungschefin ist grundsätzlich bereit, die Flüchtlinge aufzunehmen. Beide gehen davon aus, dass noch Zeit bleibt, um juristische Details und eine gemeinsame Erklärung auszufeilen, mindestens bis zum nächsten Morgen.

Sie irren. Ihr Widersacher in Budapest beschleunigt die Krise. Ministerpräsident Viktor Orbán sitzt im Fußballstadion, als er kurz vor Anpfiff des EM-Qualifikationsspiels zwischen Ungarn und Rumänien grünes Licht für eine neuerliche Wende an diesem nervenaufreibenden Tag gibt. Eine halbe Stunde später tritt sein Kanzleramtsminister János Lázár vor die Medien und verkündet die Entscheidung des Krisenstabs der ungarischen Regierung: Noch in derselben Nacht sollen Busse ausschwärmen, um die Migranten sowohl entlang der Autobahn als auch am Keleti-Bahnhof aufzulesen und zur österreichischen Grenze nach Hegyeshalom zu bringen. Aus Sicherheitsgründen. Damit kein Unfall passiert. Den österreichischen Regierungschef stellt Lázár öffentlich bloß: Orbán habe mehrmals versucht, Faymann zu erreichen. Doch der Bundeskanzler habe ausrichten lassen, erst Samstagfrüh um neun Uhr erreichbar zu sein. Auch eine diplomatische Note sei unbeantwortet geblieben.

Tatsächlich hatte ein Mitarbeiter der ungarischen Botschaft in Wien um ungefähr 19 Uhr die paar Schritte von der Bankgasse zum Minoritenplatz zurückgelegt und im Außenministerium ein Kuvert mit einer sogenannten Verbalnote überbracht. Darin ist von „beinahe 1000 illegalen Einwanderern“ die Rede, die von Budapest Richtung Österreich unterwegs seien. Dann heißt es in ausschweifendem Diplomatendeutsch. „Das Ministerium für Äußeres und Außenhandel von Ungarn erbittet die auf Rechtsgrundlagen ruhende Einschätzung der österreichischen Seite, welche Maßnahmen sie seitens der ungarischen Behörden für erforderlich betrachtet und welche Maßnahmen die österreichischen Behörden ihrerseits aufgrund dieser Unterrichtung in der Staatsgrenzregion zu treffen gedenken.“

Weniger umständlich formuliert es Ungarns Außenminister Péter Szijjártó am Rande des Gymnich-Treffens auf dem Luxemburger Kirchberg. Noch vor dem Abendessen im „Cercle Cité“ am Place d’Armes nimmt er seinen Amtskollegen Sebastian Kurz zur Seite. Die beiden sind befreundet, Jugend verbindet. Da sind offene Worte möglich. Der damals 37-jährige ungarische Chefdiplomat, ein Schlaks mit randloser Brille, schildert die Situation ungeschminkt und bietet zwei Optionen an. „Wir können die Flüchtlinge auf der Autobahn aufhalten oder sie zur Grenze lassen. Was sollen wir tun?“ Szijjártó hat den Auftrag aus Budapest, über Kurz eine Stellungnahme des österreichischen Regierungschefs einzuholen. „Sagt uns, was ihr wollt, aber nicht hinterrücks, sondern offen. Das letzte Mal, als wir Züge geschickt haben, habt ihr uns dafür kritisiert“, sagt der ungarische Außenminister zu seinem Amtskollegen. Faymann möge bitte Orbán anrufen. Kurz verspricht, den Bundeskanzler zu verständigen.

Doch der SPÖ-Chef will sich absichern und spielt deshalb auf Zeit. Er möchte jetzt nicht mit Orbán reden, sondern vorher unbedingt die Linie wasserdicht mit Merkel abstimmen. Schließlich haben die vor dem Keleti-Bahnhof gestrandeten Flüchtlinge tagelang „Alemania“ und „Germany“ skandiert, nicht „Austria“ und „Nemsa“. Faymann sieht keinen anderen Weg, als sich in der Flüchtlingskrise an Merkel zu orientieren. Das hat er am Vorabend auch Bundespräsident Heinz Fischer in einem Gespräch anvertraut; mit dem Staatsoberhaupt wägt er in diesen Tagen und Wochen oft die Optionen ab. „Solange Deutschland diese Flüchtlingspolitik macht, können wir uns dem nicht entgegenstellen“, sagt Faymann. Fischer stimmt zu. Die deutsche Kanzlerin bleibt in den nächsten Monaten der Leitstern des Kanzlers. Bis er umschwenkt.

Merkels Jobangebot an Faymann

Über die Jahre hat sich zwischen Faymann und Merkel ein gewisses Naheverhältnis über die Parteigrenzen hinweg entwickelt. Im Kreis der EU-Regierungschefs kennen sich die zwei am längsten. Der österreichische Sozialdemokrat ist seit 2008 im Amt, die deutsche Christdemokratin seit 2005. Das schweißt irgendwann zusammen, auch die deutsche Sprache. Für Merkel ist Faymann so etwas wie ein Verbindungsoffizier, der tief ins rote Lager hineinwirken kann. Der Liesinger ist gut vernetzt, zählt den damaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz zu seinen Vertrauten und hat auch einen guten Draht zum linken Problemkind Europas: zu Griechenlands Syriza-Premier Alexis Tsipras. Das erwies sich als nützlich in Zeiten der Finanzkrise – und es soll nun auch in der Flüchtlingskrise helfen. Faymann sucht die Nähe zum europäischen Machtzentrum. Ätzende Kommentare nimmt er dafür achselzuckend in Kauf, auch wenn sie der deutschen Kanzlerin angeblich selbst über die Lippen gleiten, wie „Der Standard“ 2013 kolportiert. „Er kommt mit keiner Meinung rein und kommt mit meiner Meinung wieder raus“, soll Merkel über Besuche des österreichischen Bundeskanzlers gesagt haben. Solch formbare Verbündete sind der CDU-Chefin vermutlich am liebsten. Umgekehrt verschmäht Faymann den Platz an der Sonne natürlich auch nicht. Um ein Haar hätte ihm seine Loyalität eine europäische Spitzenkarriere eingebracht. 2014 will die deutsche Bundeskanzlerin ursprünglich zunächst nicht den damaligen polnischen Premier Donald Tusk, sondern Werner Faymann zum EU-Ratspräsidenten befördern. „Werner, es ist mir so wichtig, dass du das machst“, sagt Merkel einem Insider zufolge damals zu Faymann. Doch Faymann winkt ab. Er will bei seiner Familie bleiben und unbedingt noch den nächsten Wahlkampf für die SPÖ schlagen. Das Fenster schließt sich, das Kräfteparallelogramm verschiebt sich. Der Christdemokrat Tusk wird am Ende Ratspräsident und die italienischen Sozialdemokraten drücken Federica Mogherini als EU-Außenbeauftragte durch.

Faymann nützt seinen Draht zu Merkel an diesem historischen 4. September 2015. Er versteckt sich hinter Europas mächtigster Frau, schiebt ihr die Verantwortung und die Flüchtlinge zu. Nach Orbáns Busmanöver bleiben nur noch wenige Stunden, bis sie an der österreichischen Grenze sind. Faymann hat es jetzt eilig. Er braucht jetzt eine definitive Zusage von Merkel, dass sie die Flüchtlinge übernimmt. Er muss sie unbedingt noch einmal erreichen. Die Stimmung im Bundeskanzleramt ist angespannt. Der ORF hat in seiner Nachrichtensendung ZiB2 berichtet, dass sich Faymann bei Orbáns Anrufen verleugnen lasse.

Merkel ist inzwischen zurück vom Kölner Treffen der nordrhein-westfälischen CDU in ihrer Berliner Wohnung am Kupfergraben gegenüber der Museumsinsel. Sie telefoniert durch an diesem Abend, konsultiert Regierungsmitglieder, auch SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der im Luxemburger Sofitel Le Grand Ducal bis spät in die Nacht mit Sebastian Kurz zusammensitzt. Merkel und Faymann sprechen noch mehrmals in dieser langen Nacht. Immer wenn das Anonym-Zeichen aufleuchtet, weiß er: Das ist die Kanzlerin. Männer, Frauen und Kinder, die vor dem Krieg geflohen sind, mit Knüppeln oder Reizgas zu stoppen kann keine Option sein. Darin sind sich beide schnell einig. Faymann hat schon im ersten Gespräch die Lage in düsteren Farben geschildert. Gewalt liege in der Luft, meint er und bittet die Kanzlerin inständig um rasche Hilfe.

Journalisten begleiten die Fußkolonne. Politiker wissen um die Macht der Bilder. Fernsehaufnahmen polizeilicher Gewalt gegen Flüchtlinge wollen weder die österreichische noch die deutsche Regierung auch nur eine Sekunde lang riskieren. Merkel und Faymann sehen keine Alternative: Die Grenzbalken müssen oben bleiben. Juristen der deutschen Regierung haben nächtens auf den 29 Seiten der Dublin-III-Verordnung ein Schlupfloch gefunden: das Selbsteintrittsrecht gemäß den Ermessensklauseln in Artikel 17. Wenn ein Mitgliedstaat unbedingt will, kann er einen Asylfall übernehmen, auch wenn er eigentlich nicht dafür zuständig wäre. Der rechtliche Rahmen ist aufgestellt. Die Regierungen Deutschlands und Österreichs sind handelseins.

Merkel hat aber noch zwei Bedingungen: Erstens besteht sie darauf, dass Faymann eine offizielle Erklärung herausgibt, denn er ist näher am Geschehen. Und zweitens muss er umgehend Orbán anrufen. Merkel verlangt es von ihm. Doch im Büro des Bundeskanzlers liegt keine aktuelle Handynummer des ungarischen Premiers vor. Die Ziffernkombinationen von Regierungschefs wechseln regelmäßig, das ist international üblich. Ein Berater Faymanns organisiert schließlich die Nummer – bei einem befreundeten slowakischen Kabinettsmitarbeiter. Ungefähr gleichzeitig reicht auch Botschafter János Perényi die Telefonverbindung seines Regierungschefs nach. Um etwa 23 Uhr hebt Orbán am anderen Ende der Leitung ab. Es ist eine kurze und kühle Unterredung. Faymann gibt Bescheid, dass die Flüchtlinge einreisen dürfen. Der ungarische Premier kündigt 4000 Migranten an.

Häupl hat Einwände

Faymann braucht die deutsche Rückendeckung. Auch er hat viele Telefonate geführt, mit ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner etwa oder EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Sie haben keine Einwände. Doch nicht alle Entscheidungsträger sind begeistert davon, Migranten illegal einreisen zu lassen. Öffentlich wagt das niemand zu sagen in dieser Nacht. Zu groß ist der mediale Druck, zu eindringlich sind die Bilder vom Marsch der Verzweifelten auf der Autobahn M1. Doch hinter vorgehaltener Hand warnen etliche vor der Sogwirkung, die der symbolische Akt einer Öffnung der (im Übrigen ohnehin offenen) Grenzen auslösen könnte. Zu den Skeptikern zählt auch einer, der wenig später unter umgekehrten Vorzeichen einen betont flüchtlingsfreundlichen Wahlkampf gegen die FPÖ führen und gewinnen wird: Wiens sozialdemokratischer Bürgermeister Michael Häupl. Ihm erscheint die Grenzöffnung in dieser historischen Nacht zu überstürzt. Faymann überzeugt ihn mit dem Argument, dass die Flüchtlingskarawane ohnehin nach Deutschland weiterziehe.

Abwehrend ist zunächst auch die Haltung von Johanna Mikl-Leitner. Die ÖVP-Innenministerin ist soeben von einer Konferenz mit ihren serbischen, ungarischen und mazedonischen Amtskollegen aus Ohrid zurückgekehrt, einem beschaulichen Städtchen am gleichnamigen See im Südwesten Mazedoniens. Dort haben sie eine bessere Zusammenarbeit gegen Schlepper entlang der Balkanroute beschlossen, 80 österreichische Polizisten patrouillieren bereits an der ungarisch-serbischen und der serbisch-mazedonischen Grenze. Mikl-Leitner schlägt bei diesem Treffen vor, auch die Grenze von Mazedonien zu Griechenland besser zu schützen.

Seit Monaten steht die Niederösterreicherin innenpolitisch unter Beschuss. Überfordert und rücktrittsreif sei sie, verantwortlich dafür, dass im überfüllten Aufnahmezentrum Traiskirchen mitten im reichen Österreich Kriegsflüchtlinge unter freiem Himmel schlafen müssen. Die ehemalige Handelsakademielehrerin fühlt sich von Medien, NGOs und „Gutmenschen“ verfolgt – und im Regen stehen gelassen von den eigenen Regierungskollegen, die im Ministerrat oft nur die Augen gerollt haben, wenn sie die Folgen der steigenden Asylwerberzahlen angesprochen hat. Hat sie nicht schon 2014 Schnellverfahren, Flüchtlingsquoten und mit ihrem Save-Lives-Programm UNHCR-Verteilungszentren außerhalb Europas gefordert? Hat sie nicht damals schon auf Unterbringungsprobleme hingewiesen und Notquartiere für Flüchtlinge verlangt? Auf Caritas-Chef Michael Landau ist sie seitdem nicht mehr ganz so gut zu sprechen. Er hat ihr vorgeworfen, ein „politisches Sommertheater“ zu inszenieren.

Mit ihm und EU-Justizkommissarin Věra Jourová besucht sie am Nachmittag des 4. September unmittelbar nach ihrer Rückkehr aus Mazedonien das Haus St. Gabriel in Maria Enzersdorf, in dem die Caritas 400 Flüchtlinge untergebracht hat. Landau ist empört, bezeichnet die Flüchtlingspolitik Ungarns als menschlichen Tiefpunkt und wirft Europa Heuchelei vor. Es schaffe die Geschäftsgrundlage für Schlepper, wenn es Flüchtlingen keinen legalen Weg biete, auf den Kontinent zu kommen. Auch Mikl-Leitner fordert eine energische Antwort der EU, Anlaufstellen für Flüchtlinge an der Außengrenze. Für einen Moment berühren sich zwei Universen.

Mikl-Leitner: „Ich halte das für einen Wahnsinn“

Nach seinem Telefonat mit Merkel, nach der nächtlichen Entscheidung, die Flüchtlinge aus Ungarn durchzulassen, meldet sich Faymann bei seiner Innenministerin. Mikl-Leitner schlägt nun andere Töne an als im Haus St. Gabriel, mittlerweile ist sie in ihrem Büro am Wiener Minoritenplatz, einen Steinwurf vom Bundeskanzleramt entfernt. „Sie wissen nicht, was Sie tun, Herr Bundeskanzler. Das werden wir nicht mehr stoppen können. Ich halte das für einen Wahnsinn. Ich nehme es zur Kenntnis, aber ich bestehe darauf, dass in einer Erklärung festgehalten wird, dass das Dubliner Abkommen auch für Ungarn weiter gilt“, sagt sie.

Mikl-Leitner und Kurz pochen auf die Dublin-Regeln, auf die Möglichkeit also, Asylwerber in jenes EU-Mitgliedsland zurückzuschicken, das sie als erstes betreten haben. Sie drängen Faymann in dieser Nacht dazu, den Ausnahmecharakter der Situation in einer Erklärung hervorzustreichen. Die beiden ÖVP-Minister sind seit den Abendstunden in Kontakt. Kurz hat ein Vertrauensverhältnis zu Mikl-Leitner, er ist in ihrem Ministerium zunächst als Integrationsstaatsekretär groß geworden, über beiden schwebt die fördernde Hand des niederösterreichischen Landesvaters Erwin Pröll. Gleich nach seiner Unterredung mit Ungarns Außenminister Péter Szijjártó ruft er Mikl-Leitner an, um ihr zu sagen, dass die Ungarn das Bashing von Faymann und Merkel satthätten und auf eine klare Entscheidung drängten, was sie mit den Flüchtlingen, die auf dem Weg nach Österreich sind, tun sollten. Politisch ist es unumgänglich, die Flüchtlinge passieren zu lassen. Das wissen beide. Orbán hat mit einer kühlen Taktik den Spieß umgedreht. Wer will als Unmensch dastehen und ihn in dieser aufgeheizten Situation nach den Bildern von Parndorf, vom Keleti-Bahnhof und des toten Buben Aylan Kurdi öffentlich darum bitten, Flüchtlinge auf einer Autobahn aufzuhalten? Mag sein, dass sich Glücksritter daruntergemischt haben. Doch größtenteils sind es ja Flüchtlinge. Menschen, die vor Elend und Krieg fliehen und um ihr Leben gerannt sind. Sollen sich ihnen Polizisten entgegenstellen? Nein, das ist zu diesem Zeitpunkt undenkbar. Die Würfel sind gefallen.

Um 23:16 Uhr gibt Mikl-Leitner in einer Original-Textservice-Meldung über die Nachrichtenagentur APA der Polizei einen offiziellen Freibrief, die Migranten unkontrolliert durchreisen zu lassen. „Wenn sich diese Menschen nicht im Rahmen der Verhältnismäßigkeit registrieren lassen …, dann werden sich ihnen unsere Polizistinnen und Polizisten nicht mit Gewalt entgegenstellen. Wir kämpfen gegen Schlepper und nicht gegen Familien und Kinder.“ Die Gesundheit und Versorgung der Flüchtlinge stehe jetzt im Vordergrund. Die österreichischen Behörden werden auch in den kommenden Monaten niemanden registrieren, der nach Deutschland weiterwill. Gleichzeitig versichert Mikl-Leitner, dass Österreich an den Dublin-Regeln festhalte. Und sie bringt auch noch einen Seitenhieb gegen Berlin an: Der Migrationsdruck von Ungarn nach Österreich habe sich zuletzt nur deshalb so massiv verstärkt, weil Gerüchte kursiert seien, dass Deutschland die Dublin-Verfahren für Syrer aussetze. Sie meint den Tweet vom deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vom 25. August.

Staatsakt per Facebook

Drei Minuten nach Mitternacht veröffentlicht Faymann, wie von Merkel gewünscht, eine Stellungnahme, allerdings nicht in einer offiziösen OTS-Meldung, sondern auf seiner Facebook-Seite und in dritter Person: „Werner Faymann erklärte heute nach einem Gespräch mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orbán in Abstimmung mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel: Aufgrund der heutigen Notlage an der ungarischen Grenze stimmen Österreich und Deutschland in diesem Fall einer Weiterreise der Flüchtlinge in ihre Länder zu.“ Hinzu fügt er noch zwei Sätze, die jedoch in dieser dramatischen Nacht medial untergehen. „Im Übrigen erwarten wir, dass Ungarn seinen europäischen Verpflichtungen, einschließlich der Verpflichtungen aus dem Dubliner Abkommen, nachkommt. Zugleich aber erwarten wir von Ungarn die Bereitschaft, die bestehenden Belastungen auf der Basis der von der Europäischen Kommission angestrebten fairen Verteilung und des geplanten Notfallmechanismus zu lösen, zu dem wir heute einen Beitrag leisten.“

Faymann und Merkel glauben gemeinsam mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise: an Hotspots und Verteilung. Und sie sind offenbar der Ansicht, Orbán nun eine großzügige Vorleistung auf einen verpflichtenden Verteilungsmechanismus zu gewähren, wenn sie Flüchtlinge übernehmen. Doch sie täuschen sich. Dieser wird sich weiterhin gegen die Quote sträuben.

Hätten Merkel und Faymann mit Orbán einen anderen Ausweg finden können? Vielleicht. Nicht am 4. September, die Dynamik ist nach dem fast live übertragenen Aufbruch der Flüchtlinge vom Keleti-Bahnhof nicht zu stoppen. Aber in den Tagen und Wochen davor hat es ein Zeitfenster gegeben: Den Regierungen in Wien und Berlin hätte es bei ein wenig Vorstellungskraft zumindest schemenhaft bewusst sein müssen, was auf sie zukommt. Die ungarischen Botschafter in Österreich und Deutschland sind angewiesen gewesen, die Zahlen der illegalen Migranten weiterzuleiten. Auch ein Blick auf aktuelle Statistiken der EU-Grenzschutzbehörde Frontex, der Internationalen Organisation für Migration (IOM), des UNHCR oder der eigenen Auslandsnachrichtendienste hätte gereicht, um zu erkennen, dass die Flüchtlingszahlen entlang der Balkanroute exponentiell ansteigen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das System zusammenbricht. Zum Einsturz kommt es am 4. September. Denn an diesem Tag explodieren die Widersprüche, in die sich vor allem Merkel und Faymann verwickelt haben. Am 31. August noch hatten sie Orbán vorgeworfen, Flüchtlinge entgegen den Dublin-Regeln einfach weiterzuschicken. Doch dass er die Flüchtlinge mit einem Zaun aufhält, ist ihnen auch nicht recht. Und zu allem Überdruss hat das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit seiner Aussetzung der Dublin-Regeln für Syrer die Situation noch zusätzlich angeheizt. Also was nun?

Orbán erzwingt am 4. September einen Offenbarungseid. Damit befreit er sich auch aus einer unangenehmen politischen Drucksituation. Ziel des Trios Merkel-Juncker-Faymann ist es, Hotspots in Ungarn zu errichten und von dort aus Flüchtlinge zu verteilen. So wollen sie den Ministerpräsidenten in Budapest nötigen, die verpflichtenden Quoten zu akzeptieren. Das Kalkül dahinter: Sobald Verteilzentren in Ungarn errichtet sind, würde automatisch auch Orbán ein Interesse an der Verteilung entwickeln. Die Kommission bietet ihm an, 54 000 Flüchtlinge abzunehmen. Doch Orbán stemmt sich mit aller Kraft gegen Hotspots. Er lehnt größere Flüchtlingslager ab. Am 4. September wirft er den Spieltisch um. Ihm müssen danach keine Flüchtlinge mehr abgenommen werden, denn alle ziehen fortan ungehindert weiter nach Österreich und Deutschland. Ab nun ist auch das letzte Teilstück der Balkanroute mit Schienen und Asphalt ausgelegt. Schlepper sind nicht mehr nötig. Die Staaten organisieren den Transport.

Und die Alternative? Theoretisch denkbar wäre eine pragmatische Zusammenarbeit mit den Ungarn beim Schutz der EU-Außengrenze gewesen; ein europäischer Sanctus für den ungarischen Zaun, um von dort aus Ordnung ins System zu bringen. Doch das wäre politisch und moralisch natürlich nur schwer vertretbar gewesen. Denn erstens geht zu diesem Zeitpunkt eine Welle des schlechten Gewissens und des Mitgefühls für Flüchtlinge durch Europa. Zweitens will sich Deutschland nach den Ausschreitungen in Heidenau von seiner hellen und „Eiskönigin“ Merkel von ihrer mitfühlenden Seite zeigen. Drittens verspürt die deutsche Kanzlerin aus dem Pastorenhaus im Angesicht der Flüchtlinge offenbar einen starken humanitären Imperativ, Menschen in Not aus Kriegsgebieten zu helfen. Viertens hat es Orbán davor zu weit getrieben mit seiner offenen Hetze gegen Flüchtlinge; und mit einem polternden Raubein kooperiert man nicht gerne, wenn schon, dann eher mit einem stillen Operateur. Fünftens hätten Faymann und Merkel vom hohen moralischen Ross steigen müssen; man kann nicht jemanden die Drecksarbeit machen lassen und ihn dafür weiterhin öffentlich ohrfeigen. Und sechstens hätten weder Deutschland noch Österreich in Sichtnähe, in ein paar Kilometer Entfernung und vor laufenden Kameras länger als einen Tag Bilder von zurückgewiesenen Menschen ertragen, unter denen sich großteils Flüchtlinge befanden. Da wird Merkel lieber auf die Türkei setzen; das ist weiter weg.

Die Nacht, in der Karrieren gemacht werden

Noch Freitagnacht eilt der bullige burgenländische Landespolizeikommandant Hans Peter Doskozil zur Grenze nach Nickelsdorf. Er hat erst spät von den Entwicklungen erfahren. Zufällig. Gegen 21:30 Uhr klingelt sein Telefon. „Hast du die Bilder im ungarischen Fernsehen gesehen? Von den Flüchtlingen auf der Autobahn?“, fragt ihn ein Freund, der mit einer Ungarin verheiratet ist. „Sie sollen jetzt alle in Bussen nach Österreich kommen. Das ist kein Scherz.“ Doskozil weiß davon noch nichts. Aus dem Innenministerium hat der ambitionierte sozialdemokratische Polizeijurist bis dahin weder Anweisungen noch Informationen erhalten. Er ruft Johann Bezdeka, Gruppenleiter für Fremdenpolizei, Zivil- und Katastrophenschutz, an und erreicht ihn zu Hause. Fehlanzeige. Auch die zuständige Führungskraft des Innenministeriums ist noch nicht im Bilde. 15 Minuten später ruft Bezdeka zurück, er hat sich beim ungarischen Verbindungsbeamten schlau gemacht: Die Flüchtlinge kommen.

Um 23 Uhr tritt im Innenministerium in einem schmucklosen kleinen Büroraum unter einer niedrigen Decke und Leuchtstoffröhren die sogenannte „Siebenerlage“ zusammen. So heißt das Gremium, das die Republik durch Krisensituationen lotsen soll. Um den glatt polierten braunen Holztisch versammeln sich zu nachtschlafener Stunde Vertreter des Bundeskanzleramts, der Ministerien für Inneres, Äußeres, Verteidigung, Gesundheit und Verkehr, der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sowie des Roten Kreuzes, des Arbeitersamariterbundes und der Caritas. Klaus Schwertner, der Generalsekretär der Caritas Wien, ist an seinem Hochzeitstag aus einem Abendessen mit seiner Frau herausgerissen worden. Gerry Foitik, der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, eilt aus seinem Sommerhaus aus der Buckligen Welt herbei. Während der Autofahrt setzt er Einheiten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland nach Nickelsdorf in Bewegung. Aus dem Burgenland zugeschaltet ist Hans Peter Doskozil. Konrad Kogler, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, moderiert die Sitzung, zu der auch Innenministerin Johanna Mikl-Leitner stößt. Es geht vor allem darum, die Versorgung und den Weitertransport der Migranten zu organisieren, gegebenenfalls auch eine vorübergehende Unterbringung. Das Problem dabei: Niemand weiß so recht, wie viele Personen aus Ungarn kommen. Im Laufe des Tages sind auch Hunderte Flüchtlinge aus Lagern aufgebrochen.

Um die Logistik kümmert sich im Hintergrund ÖBB-Chef Christian Kern mit seinem Team. Er organisiert Sonderzüge und hält Kontakt mit Rüdiger Grube, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn. In dieser Nacht werden Karrieren gemacht. Ins Rampenlicht rücken Personen, die schon bald die Geschicke der Republik bestimmen. In 21 Wochen wird Doskozil Verteidigungsminister und vier Monate später Kern Bundeskanzler sein.

Noch ist es ruhig in Nickelsdorf, erste Journalisten und Helfer finden sich ein. Auf der ungarischen Seite trifft Doskozil gerade einmal zwei Polizisten an. Den Polizeichef von Györ, einen guten Bekannten, erreicht er nicht. Auch sein Kontaktmann im Süden ist nicht auskunftsfreudig. Schnell verdichtet sich beim obersten Polizisten des Burgenlands die Erkenntnis, dass die Ungarn abblocken und auf Anweisung von ganz oben nicht kooperieren dürfen.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.