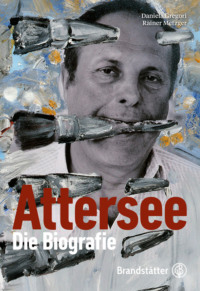

Kitabı oku: «Christian Ludwig Attersee», sayfa 4

Renovierungsarbeiten im ersten Atelier Attersees im 9. Wiener Bezirk. 1964

1963–1965

Was also malen? Diese Sache hat mich bereits als Kind fasziniert, wie man eigentlich zu Kunstfindungen kommt. Spätestens nun, 1963, musste aus der Faszination Ernst geworden sein, der geschützte Bereich der Hochschule war verlassen, ebenso die bürgerliche Gemütlichkeit im Untermietzimmer bei der fürsorglichen Frau Wutschka in der Köstlergasse. Auch die Zeit als Segler scheint abgelaufen zu sein, die Weltmeisterschaft in Saint Petersburg, Florida, verlief für den erfolgsverwöhnten Sportler alles andere als zufriedenstellend: Gleich bei der ersten Wende der ersten Regatta war der Mast gebrochen, Christian konnte von Glück reden, dass nicht mehr passiert war. Überhaupt stimmte das Segeln nicht mehr mit dem Dasein als junger Künstler überein. Geldnot nach Beendigung des ersten Studiums war nur einer der Gründe. Und natürlich auch, weil mir diese Gesellschaft der Segler keine echte Befriedigung war als Lebensbegleiter. Ich hab’ schon einige tolle Freunde gehabt in dieser Zeit, aber das waren nicht Menschen, die mir weiterhelfen konnten in meiner Neugierde auf die Welt der Kunst. Und diese Welt der Kunst, das wusste ich, ist die einzige, in der ich überleben kann, wenn ich überleben will. Weil ich hier eben die Welt täglich neu erfinden kann und weil ich in einer Clique bin, an die ich heute noch glaube. (…) In dieser Zeit mussten sich auch Feinde treffen. Die „Feinde“ verschiedenster Haltungen und Kunstfindungen, denn sie haben ja kein anderes Publikum gehabt außer Künstler.

Es mussten sich auch Feinde treffen, denn das einzige Publikum, das die Künstler hatten, das waren die Künstler – das war der Status quo. Bis in die sechziger Jahre hinein, so hat es der amerikanische Kulturhistoriker William M. Johnston in einer 2009 erschienenen Studie rekonstruiert, gab es die Suche nach dem „österreichischen Menschen“. Hugo von Hofmannsthal und Hermann Bahr, Anton Wildgans, Franz Werfel und Friedrich Torberg haben sich an dieser Suche nach der „Eigenart Österreichs“ beteiligt. Robert Musil hat ihr in seinem „Mann ohne Eigenschaften“ eine weltgeschichtliche Dimension verliehen und Ulrich geschaffen, seinen Helden, den „Möglichkeitsmenschen“, der „die Einrichtung seines Hauses dem Genie seiner Lieferanten“ überließ, damit er sich nur ja nicht selber entscheiden muss. Vielerlei ist zutage gefördert worden über diesen Typus, die einen lobten seine Herkunft vom theresianischen Beamten, die anderen sagten es wie Hermann Bahr: „Keiner, der einmal dem österreichischen Bureaukratismus verfallen ist, hat je die Kraft, innerlich der schlimmsten Abart des Cäsarenwahns zu widerstehen: unserem Beamtenwahn“ (zit. n. Johnston 2009, 55). Vielleicht trifft das Sowohl-als-auch, das schon Musil betonte – und das Dieter Ronte im Vorwort zum „Werksquer“-Katalog von 1982 ganz deutlich und mit beflissener Herausarbeitung von Parallelen mit Attersee in Verbindung bringen wird –, diesen Homo sapiens austriacus am besten. So konnte entsprechend ein heute vergessener Wiener Landesschulinspektor – allein dieses Amt spricht schon Bände – namens Oskar Benda im Jahre 1936 folgende sechs Begriffspaare zu Papier bringen: „1. Anpässlichkeit und Schwerfälligkeit, 2. unruhiger Aktivismus und ein Hang zum Quietismus, 3. einschmeichlerische Liebenswürdigkeit und galliges Nörglertum, 4. überschäumende Lebensfreude und abgründige Schwermut, 5. leicht entzündlicher Optimismus und rasche Resignationsbereitschaft und 6. Phantasieflug ins Heroische und kritischer Blick für alle Subtilitäten des Privaten und Persönlichen“ (ebd., 234).

Um 1970 war es dann vorbei mit der Archäologie des Österreichischen, sagt Johnston, und es trat die Identitätsdebatte auf den Plan. „Der Hauptunterschied betrifft die Wechselwirkung zwischen Kultur und Politik“ (ebd., 333). Während früher eine Mentalität gesucht wurde, eine verallgemeinerbare Disposition, eine Psychologie des Österreichischen, erscheint es nun im Lichte des Ästhetischen. Während früher selbstverständlich war, dass Kultur und Politik, die Produktion des Wahren-Guten-Schönen und die Hervorbringungen des Alltags strikt getrennt existierten, gab es fortan einen „Konsens, dass die Zweite Republik nicht nur eine nuancierte Kulturpolitik treiben solle, sondern ein durch die Kultur nuanciertes politisches Leben führen müsse“ (ebd., 336). Nun schießen Ideen von Österreich als Kulturstaat aus dem Boden, und sein bevorzugter Repräsentant ist der Politiker, der in einem dezidierten Nahverhältnis zu einem Künstler steht oder, noch besser, gleich dieser Künstler selber ist, der mit seiner Verkanntheit auch die Allüren des Bürgerschrecks längst abgelegt hat. Die Allgemeinheit des Öffentlichen und die Besonderheit des Künstlerischen haben sich versöhnt. Ein solches Kuschelverhältnis, für das Österreich heute bekannt und auch ein wenig berüchtigt ist, war Anfang der Sechziger jedenfalls keineswegs gegeben, als in Wien ein neuer Stern sich Richtung Horizont mühte.

Attersee. 1964

Vorerst ging es darum, einer eigenen Produktion räumliche Voraussetzungen zu schaffen. Überhaupt gestaltete sich das Leben nach der Hochschule schwierig, es tendierte eher zum Überleben. Ich kenne den Hunger zwischen 1960 und 1970, der wirklich durchgehend war mit wenigen Ausnahmen. Freilich war es auch im Krieg und in der Zeit danach manchmal knapp geworden mit den Nahrungsmitteln, doch die Mutter tauschte dann und wann ein Kleidungsstück gegen ein Stück Butter oder Ähnliches. Aber nun, als Erwachsener, wurde es existenziell, und das Jahrzehnt ist garniert mit Anekdoten aus dem Freundeskreis, in denen sich alles um das Essen, besser: um sein Nichtvorhandensein dreht. Eine Zeit lang lebte der Akademie-Absolvent in der geräumigen Wohnung der Familie Rühm im siebten Bezirk, allerdings mitnichten in einem Raum mit der Tochter des Hauses. Christian bekam seinen Schlafplatz im Zimmer von Wolfgang, dem mittleren Sohn, als Klarinettist ebenfalls bei den Wiener Philharmonikern tätig. Noch lange nicht hatte sich die Einstellung von Hannis Vater zu ihrem Freund gebessert – nicht, dass er den jungen Mann unsympathisch gefunden hätte, doch als Vater stellte er sich den Partner seiner einzigen Tochter schlicht anders vor. Diese hingegen, vor die Alternative Trennen oder Ausziehen gestellt, entschied sich für die Trennung – allerdings vom Vater. Rund zweieinhalb Jahre war offiziell der Kontakt zum Elternhaus abgebrochen, inoffiziell hatte die Mutter nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch immer ein wenig zur Seite gelegt, sei es finanzieller oder kalorisch-kulinarischer Natur.

Hanni Rühm und Attersee. 1965

Was also malen? Trotz seiner durch Reisen und Museumsbesuche erworbenen Kenntnisse war es nie Attersees Interesse, sich mit der Kunstgeschichte ins Benehmen zu setzen. Ich komme nicht aus der Kunstgeschichte, ich komme aus dem Leben. Während alle anderen die Kunstgeschichte auflösen wollten, was immer wieder passiert ist, wollte ich das Leben erneuern. Wasser und Wetter waren die dynamischen Komponenten, die bislang das Leben als Segler bestimmt hatten. Wieso also nicht noch einmal dort beginnen? Und dann die Wetter am Wasser. Über dem Atlantik (…) die Wetter sind ganz nah, auch in meinen Bildern sind ja die Wetter ganz nahe. Zwanzig Regenbogen zugleich, niedrig, die Wolken fünfzig Meter über dem Wasser. Diese Wetterwände, die ich ja auch habe, dieses Gebäudezickzack aus nassem Material, aus Dampf und Wolken (Gemalte Reise 1990, 218). So stand der Regenbogen Pate für die Motivwelt des Frühwerks. Das Licht der Sonne wird ins Farbspektrum zerlegt durch die Wassertropfen, die als Prisma fungieren. Bis heute kann Attersee nicht akzeptieren, dass es nur ein Wetter gibt, es gibt immer tausende Wetter, in Räume gefasst, Wetterzimmer, Wettertüren, Wetterlöcher (ebd., 219), dementsprechend gab es in diesen ersten „Wetterstücken“ und den etwas späteren „Regenbogenanomalien“ meist mehrere der bunten Naturerscheinungen, die sich mitunter recht sonderbar verhielten.

„Prospekt zum Verkauf von Regenbogen (Der kleine Regenbogenverkäufer)“. 1964. Collage mit Regenbogenelementen (Farbstift auf Karton) und Farbstift auf Karton. 42 x 58 cm

Attersee-Konzert anlässlich der Erstpräsentation des Bildes „Wetterwand“ im November 1993. Großwandbild für die Aula des Neubaus der Technischen Universität Graz (Architekt: Günther Domenig). Acryl und Lack auf grundierter Leinwand (Metallspannrahmen). 11,04 x 3,52 m

Jahrzehnte später wird man sehen, wie Attersee – beispielsweise in der monumentalen „Wetterwand“, von 1991 bis 1993 für die Aula im Neubau der Grazer TU gestaltet – seine Wettererfahrungen, -erlebnisse und auch -erfindungen verdichtet. Immer wieder möchte der Künstler Perspektiven schaffen, denen man das Phänomen der tausende Wetter zutraut, Perspektiven, die nahelegen, dass sich hinter ihnen eine ganz andere barometrische Lage verbirgt und hinter dieser nochmals eine andere. In den frühen Collagen indes werden die verschiedenen meteorologischen Konstellationen schlicht nebeneinander gesetzt. Auch wenn man bei den Anordnungen in verschiedene Bildfelder an Comics denken möchte, gibt es keinerlei Hinweise auf Narration oder sonstige chronologisch bedingte Abfolgen: Es sind Montagen von Atmosphären, wenn schon keine Parallelwelten, dann zumindest Parallelwetter.

Diese Arbeiten markieren den Übergang von den Materialbildern, wie das „Hanni-Diptychon“ eines war, zu den „Regenbogenanomalien“, die mit ihrer wohlgeordneten Disposition wissenschaftlichen Schautafeln nahe kommen – und wiederum beinahe nahtlos zur Werkgruppe der „Erfindungen“ übergehen werden. Anfangs, 1964, da musste noch ganz viel auf einmal sein: Der Regenbogen, die ungreifbare, aber mit Sentiment aufgeladene Erscheinung, wird in Kontrast zu abstrakt-geometrischen Motiven gesetzt und diese Collage dann mit triefend nasser und dadurch transparenter Farbe übermalt. Ganz viel auf einmal: „Ich die Operette“ aus dieser Werkgruppe gerät zum Schlüsselbild für das hybride Sowohl-als-auch von Figuration und Abstraktion, von Durchsichtigkeit und Opazität oder von Gefühligkeit und Deutlichkeit (WV 1994, 25). Erstmals hat der eben 23-Jährige hier ein Foto von sich ins Spiel gebracht, und gleichzeitig ist meine gesamte Kunst, die ich damals gemacht habe, dabei. Das Foto eines jungen Mannes, singend am Klavier, die Reproduktion der kulissenartigen Architektur aus dem Hintergrund der sogenannten „Sposalizio“, der Szene der Verlobung von Maria und Joseph, von Raffael – immerhin ein anderer junger schöner Mann – samt spektralfarbigem Baldachin sowie verschiedene Farbkarten aus der Drucktechnik bilden den Fond für einen spärlichen Auftrag sich selbst überlassener Farbe, der die verschiedenen Bereiche mehr verbindet als überdeckt. Die Verlobung, die im Vordergrund des Gemäldes von Raffael zu sehen gewesen wäre, sie findet auf dem Papier statt – in Gestalt der verschiedenen Neigungen, die sich in einer künstlerischen Individualität verbinden.

„Regenbogenanomalien“. 1964. Collage mit Illustriertenabbildungen und Regenbogenelementen (Farbstift auf Karton) auf Karton. 70 x 100 cm

„Nach dem Regen“. 1964. Collage mit eingefärbtem Papier, Spektralelementen (Farbstift auf Karton) und Kasein auf Karton. 44 x 62 cm

„Seitenraum der Metropolitan Opera“. 1964. Collage mit Regenbogenteilstücken (Farbstift auf Karton), eingefärbtem Papier und Kasein auf Karton. 44 x 63 cm

„Draußen im Garten“. 1964. Collage mit Regenbogenteilstücken (Farbstift auf Karton) und Kasein auf Karton. 44 x 62 cm

Ganz viel auf einmal: War dem Künstler das Zusammentreffen von malerischer Geste mit der Idee, Naturphänomene zu verändern, vielleicht selbst zu viel an Information geworden? Als hätten sich die trüben Wolken nach einem Gewitter verzogen, erscheinen die anschließenden, 1965 ins Werk gesetzten „Regenbogenanomalien“ in der Klarheit, in der sich eine feine Ironie zur Geltung bringt (WV 1994, 29). In einem 1965 verfassten Lebenslauf beschreibt Christian Ludwig die Werkfolge so: das in allen arbeiten erscheinende motiv des regenbogens wird meistens als kontrast zu klaren quadratischen oder tachistischen formelementen verwendet. der regenbogen kann schwarz, weiss oder auch farbig sein, tritt aber auch würfel- oder kugelförmig in diesen bildern auf. meistens verändert der regenbogen seine ursprüngliche form und erscheint schlingenförmig oder schwebt perspektivisch in würfeln aufgelöst über wasserfälle und gebirgslandschaften (Archiv Attersee, unpubliziert). In Schwüngen und Kehrtwendungen, in Schlangenlinien und zum Kreis gebogen, kubisch und mehrere Fotos der Tafeln überspannend, ließ der Wettererfinder seine Regenbogen über die Bildgründe tanzen. Eine Anweisung für derlei naturwissenschaftliche Kuriosa wurde dann auf dem Informationsblatt für die Ausstellung der Berliner Galerie Katz 1966 mitgeliefert. 10 anweisungen zur betrachtung von regenbogenerscheinungen ist es überschrieben, und beinahe möchte man den Anweisungen folgen und beispielsweise die masten der auf hoher see segelnden schiffe erklettern, um in den Genuss zu kommen, den regenbogen als vollen kreis zu beobachten. Nummer 9 nimmt es ganz genau: gelegenheit, einen schwarzen regenbogen zu beschauen, haben sie nur bei besichtigung des bildes „regenbogen in trauer“ von christian ludwig. Die Nummer 10 schließlich bringt die Sache auf den Punkt nonchalanter Eigenwerbung: besuchen sie die ausstellung der bilder christian ludwigs in der galerie benjamin katz. sie werden regenbogenanomalien sowie abbildungen regenbogenförmiger würfel und kugeln betrachten können. Gleichsam zur Bestätigung der Mobilität dieser Himmelserscheinungen war dem Faltblatt eine kleine Zellophantüte, beinhaltend „2 bewegliche Regenbogenteilstücke“ aus Papier, angeheftet. Aber das war Monate später, als der österreichische Künstler seine erste Ausstellung hatte, nicht in Wien, sondern im benachbarten Ausland.

„Ich die Operette (Christian Ludwig als Solist in der Wiener Staatsoper oder Der schwarze Regenbogen)“. 1964. Collage mit Fotografie des Künstlers, Farbstift und Kasein auf Karton. 44 x 62 cm

Teilstück der Einladung zur Attersee-Ausstellung in der Galerie Benjamin Katz in Berlin. Mai 1966

„Mutti spricht Regenbogen Nr. 2“. 1964. Reliefbild. Montage mit Buntpapier, Holzwürfeln, Regenbogenelementen (Farbstift auf Karton), Kasein und Kunstharz auf Novopanplatte. 100 x 110 cm

„Wettermal“. 1965. Linker Teil des „Regenbogentriptychons“. Collage mit Buntpapier, Regenbogenelementen (Farbstift auf Karton) und Farbstift auf Karton. 70 x 100 cm

„Regenbogen in Trauer (Trauerbogen)“. 1965. Mittelstück des „Regenbogentriptychons“. Collage mit Buntpapier, Regenbogenanomalien (Farbstift auf Karton) und Farbstift auf Karton. 70 x 100 cm

„Rückkehr“. 1965. Rechter Teil des „Regenbogentriptychons“. Collage mit Buntpapier, Regenbogenelementen (Farbstift auf Karton) und Farbstiften auf Karton. 70 x 100 cm

Blickt man aus dem Abstand von fast einem halben Jahrhundert auf das künstlerische Leben Wiens, so fällt vor allem auf, dass man auf Wien blickt. Drei Gruppierungen haben sich gehalten, und alle tragen sie die Herkunftsbezeichnung im Namen. Die Hartnäckigkeit, mit der die Wiener Gruppe, der Wiener Aktionismus und die Wiener Schule des Phantastischen Realismus auf ihre Provenienz verweisen und in der Wahrnehmung auch verwiesen sind, mag sich von Präzedenzfällen her erklären, die es in der Wiener Moderne gab. Speziell die von Egon Wellesz bereits 1912 auf den Begriff gebrachte Wiener Schule der Neutöner, also der Musiker um Arnold Schönberg, und der in den Zwanzigern und Dreißigern operierende Wiener Kreis der analytischen Philosophen hatten Vorarbeit geleistet in Sachen Avanciertheit und Avantgarde. Und auch die Missverständnisse, die mit Innovationen stets einherzugehen pflegen, hatten sie schon gekannt. Wien war Prädikat und Bürde in einem. Der Kunsteleve, so lässt sich vorwegnehmen, hat von allen drei Gruppierungen der Jahre um 1960 gelernt. Auf die – von Kritiker Johann Muschik so genannten – Phantastischen Realisten lässt sich ein gewisses Faible für die Feinmalerei zurückführen, für eine handwerkliche Sorgfalt und Gediegenheit der Gestaltung, bei der stets ein kontrollierender Geist waltet. Die Aktionisten haben mit Attersee die Neigung zur obsessiven Beschäftigung gemein, die sich vor allem auf zweierlei Essenzialitäten richtet: Nahrung und Sexualität. Die Wiener Gruppe schließlich war das Trainingsfeld schlechthin, sie war das ästhetische Milieu, in das der heranreifende Mensch eintauchte, um als Künstler wieder aufzutauchen. Die Wiener Gruppe hat mir geholfen, weil ihre Mitglieder sehr gebildet waren. Maler sind ja meist dumme Leute, darum war ich bei ihnen selten anzutreffen. Dichter haben mich mehr interessiert, und die waren auch bei der Hand. Vor allem die Freundschaft mit Gerhard Rühm hat dem jungen Mann das Entree verschafft in einen Zirkel, der durchweg zehn Jahre älter war als er. Allein die Übungen in Kleinschreibung, die Attersees Texte speziell der Sechziger durchzieht, sind dem Literatenkreis zu verdanken, wie er der Sprache und ihrer Orthografie so etwas wie ein demokratisches Bewusstsein zu geben suchte, Egalität und kollektive Identität.

Konrad Bayer hat am 3. September 1964, einen Monat vor seinem Selbstmord, im „Times Literary Supplement“ Rückschau gehalten auf die exquisite Runde. Von 1954 bis 1959, sagt er, war „die periode unserer intensivsten zusammenarbeit“. In verschiedenen Konstellationen sind Achleitner, Artmann, Bayer, Rühm und Wiener als illustres Quintett, im Duo oder Trio und auch allein hervorgetreten, und gerade diesen Wechselgesang haben sie als ihre Unverwechselbarkeit gepflegt – heute würde man sagen: ihr Alleinstellungsmerkmal. „die tatsache“, schreibt Bayer in seinem Artikel, „dass wirkliche gemeinschaftsarbeiten produziert werden konnten, und zwar als teil unseres programms und nicht nur als gelegentliche nebenprodukte: dieses drängen auf anonymität, diese selbstauslöschung des autors zugunsten der zusammenarbeit – eine haltung, die zweifellos auch auf unsere jugend zurückgeführt werden kann – war ein hauptmerkmal unserer gruppe, und ich halte es immer noch für eine der wenigen vorstellbaren begründungen literarischer zusammenarbeit. die wiener gruppe war nicht so sehr ökonomisch motiviert, sie war vielmehr ein labor und ein experimentierfeld“ (zit. n. Weibel 1997, 30). Diese Literatur hat die Zauberformeln der orthodoxen Moderne eingearbeitet: das Kalkül mit dem Zufall und die Aleatorik, wie sie von Dada und Surrealismus kommen, den Hang zum Reduktiven und den Purismus, wie sie die Abstraktion und der Konstruktivismus entwickelten, und überhaupt das Spiel mit dem Vernachlässigten, Ephemeren, gegen den Kanon Gerichteten, das die Avantgarde immer schon betrieb.

H. C. Artmann und Konrad Bayer im Café Hawelka in Wien. 1956. Fotografie von Franz Hubmann

Konrad Bayer, H. C. Artmann, Gerhard Rühm, Friedrich Achleitner und Oswald Wiener (mit dem Rücken zur Kamera) im Café Hawelka in Wien. 1956. Fotografie von Franz Hubmann

Attersee bringt die Differenzen und die Kompetenzen der einzelnen Gruppemitglieder schön auf den Punkt: Artmann war ein Musketier als Sprachtalent, er war der Surrealist der Wiener Gruppe. Der Konkrete war der Rühm. Der Bastler war der Achleitner. Der Wissenschaftler, der sich immer wieder versucht hat, in philosophische und theoretische Projekte hineinzubringen, das war der Ossi Wiener. Auf jeden Fall war die Dialektlyrik die publikumswirksamste der Hervorbringungen der Wiener Gruppe; H. C. Artmann drohte mit seinem Gedichtband „med ana schwoazzn dintn“ (1958) gar zum „volksbarden“ zu werden, wie Gerhard Rühm es pointiert formulierte. Rühms Text „das phänomen der ‚wiener gruppe‘ im wien der fünfziger und sechziger jahre“ ist im Jahr 1967 geschrieben, und er fasst die Geschichte dieses veritablen Phänomens wunderbar zusammen. Einer breiten Würdigung zugänglich ist das Phänomen dank jener voluminösen Publikation, die Peter Weibel, treibende Kraft, Impresario und Kompilator der avantgardistischen Tendenzen in den späteren Sechzigern, für die österreichische Präsentation auf der Biennale di Venezia 1997 der Gruppe gewidmet hat: Der dickleibige Band stellte das Exponat dar, das im Pavillon zu sehen war, gestapelt auf Paletten, zur freien Entnahme, und es war ein Auftritt von eigener künstlerischer Qualität, wie die Beinahe-Folianten von den schwitzenden Besuchern durchs Gelände, auf die Vaporetti und in die Hotels geschleppt wurden.

Einband zu H. C. Artmanns „med ana schwoazzn dintn. gedichta aus bradnsee“. Salzburg: Otto Müller Verlag 1958

Das „1. literarische cabaret“ der Wiener Gruppe mit Gerhard Rühm, Oswald Wiener, Friedrich Achleitner und Konrad Bayer. Wien, Künstlervereinigung „alte welt“, Windmühlgasse. 1958. Fotografie von Franz Hubmann

In das Jahr 1958 fällt die erstmalige Zuerkennung des einschlägigen Etiketts, als Dorothea Zeemann im „Neuen Kurier“ vom 23. Juni von der „Wiener Dichtergruppe“ berichtet. Im Dezember findet das „1. literarische cabaret“ statt, in einem Theatersaal in der Wiener Windmühlgasse, bei einem „alle erwartungen übertreffenden andrang“ und einem dezidierten „nachträglichen echo“, wie Rühm sich erinnert (ebd., 27). Im April des folgenden Jahres fand man sich im Porrhaus am Naschmarkt zur zweiten Veranstaltung ein, diesmal reagierte auch die Presse, „mit der typischen mischung von entrüstung und sensationsgier“, schreibt Rühm. Es waren die Jahre, da die Kunst ihre performative Wende nahm und das Werk, das vordem als in sich ruhend, autonom und vollendet gedacht war, dynamische Züge eines Ereignisses erhielt. Handlung, Ablauf, Auftritt, Vortrag waren die neuen Medien, und was eine Gattungsästhetik streng in Dichtung, Bildnerei, Musik getrennt hatte, wurde theatralisch und fügte sich zusammen zu einer gewichtigen Vorstellung von Totalität. Verwandte Tendenzen gab es weltweit, im Happening Allan Kaprows in den USA etwa oder bei Dieter Roth in der Schweiz, später ein zentraler Weggefährte Attersees. In Österreich jedenfalls bestellte die Wiener Gruppe das neue Terrain, als Proponenten eines „totalen theaters“ und der entsprechenden öffentlichen Ablehnung.

Wie immer, wenn es um Expeditionen ins Unbekannte geht, hatte es mit der Pioniertruppe bald ein Ende. Am 10. April 1964 brachte man die bereits 1958 gemeinsam verfasste „kinderoper“ zur Uraufführung, es war im „Chattanooga“, einem Lokal am Graben, zu dessen Eröffnung der Betreiber Uzzi Förster auf die Spektakeleffekte von Skandalen setzte und das Radikalste der Wiener Szene einlud, sich zu exponieren. Es wurde die „abschiedsvorstellung“, formuliert Rühm: „achleitner wandte sich wieder ganz der architekturtheorie zu, bayer zog sich nach schloss hagenberg in niederösterreich zurück, um seinen roman (unvollendet geblieben und ,der sechste sinn‘ betitelt, Anm. d. Verf.) fertig zu schreiben, wiener hatte einen job bei ‚olivetti‘ und arbeitete an der ‚verbesserung von mitteleuropa‘, ich übersiedelte zwei tage nach der aufführung nach berlin“ (ebd., 29). Auf diese Übersiedelung und ihre Folgen für die Biografie eines aufstrebenden Künstlers wird zurückzukommen sein. Artmann übrigens lebte zu der Zeit schon im schwedischen Malmö. Er war seiner seltsamen Reputation als Wiener Mundartdichter entflohen.

Schon am 14. April 1964 kommt es im „Chattanooga“ zum Auftritt einer illustren neuen Tendenz, die die Wiener Gruppe an Direktheit und Streben nach Unmittelbarkeit, an Skandalträchtigkeit und Kriminalisierung weit in den Schatten stellen wird. Die Literaten und die jungen Radikalen, die im Jahr 1969 von Peter Weibel auf den Begriff „Wiener Aktionisten“ gebracht werden, haben trotz der räumlichen und zeitlichen Koinzidenz miteinander nichts zu tun, einzig Oswald Wiener nimmt von ihnen Notiz. Er ist mit Otto Muehl befreundet, und eben Muehl setzt im „Chattanooga“ seine „Materialaktion Nr. 6“ in Szene. „Ein weibliches Modell“, stellt es Hilde Spiel, die Grande Dame der Kulturberichterstattung aus Österreich in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 30. April 1964 leicht konsterniert dar, „dessen übliche Entblößung hier durch einen Bikini angedeutet ist, wird nach und nach mit unappetitlichem Abfall aller Art beworfen, in durchlöcherte Nylonsäcke gehüllt, mit roten Gartenschläuchen verschnürt und zuletzt mit Brettern umgeben“ (zit. n. Loers/Schwarz 1988, 264). So gingen sie zu Werke, die Aktionisten, und was hier reportiert wird, gehört noch zu den harmloseren Manifestationen, zum Frühwerk gewissermaßen. 1958 hatten Rühm und Bayer ein Stück Lyrik erdacht, das mit den Zeilen „scheissen und brunzen / sind kunsten“ einsetzt – was in den Sechzigern bei Muehl und seinen Mitstreitern, zu denen man speziell Günter Brus, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler rechnen kann, zu gewahren ist, wäre die ganz buchstäbliche Umsetzung dieses Diktums in eine künstlerische Darbietung.

Das „2. literarische cabaret“ der Wiener Gruppe. In der Nummer „2 welten" zertrümmern Friedrich Achleitner und Gerhard Rühm ein Klavier auf der Bühne im Wiener Porrhaus. 1959. Fotografie von Franz Hubmann

Szenenbild aus der „kinderoper“ mit Gerhard Rühm, Friedrich Achleitner und Konrad Bayer. 1964. Fotografie von Franz Hubmann

Der Wiener Aktionismus ist eine perfekte Demonstration in Selbstüberbietung, bei der sich das vollkommene Unverständnis der Öffentlichkeit und die Permissivität, die in den Sechzigern mit jedem Jahr zunimmt, in einem Mechanismus der Radikalisierung gegenseitig, man könnte sagen, anfeuern. Die seriöserweise ambitionierten Ideen des Aktionismus – die Frage nach dem Dionysischen, nach Exzess und Verausgabung, etwa bei Nitsch, oder die vom Expressionismus eines Oskar Kokoschka abgeleitete Herausstellung von Fleisch und Exkrementen bei Muehl oder Brus – stoßen auf die strikteste Ablehnung bei allen, die nicht selbst zum Zirkel gehören. Die einmal erlebte Ablehnung wird in bester avantgardistischer Manier zur Raison d’Être und zum Motor der folgenden Auftritte, die diese Erfahrung des Scheiterns bereits eingebaut haben und sie als Prämisse nehmen für die Selffulfilling Prophecy des nächsten Skandals. Bis heute ist Attersee mit Nitsch und Brus sehr gut befreundet, er hat diverse Gemeinschaftsarbeiten mit ihnen ins Werk gesetzt, er war und ist Bestandteil dieser aufsehenerregendsten aller künstlerischen Bewegungen nicht nur Wiens, sondern man darf sagen, weltweit. Mit einem eigenen Auftritt beteiligt war Attersee – mit einer Ausnahme, auf die wir selbstverständlich zurückkommen – an den Darbietungen nicht.

Katalogumschlag zu Rudolf Schwarzkoglers Ausstellung in der Galerie nächst St. Stephan in Wien. 1970

Friedl Muehl, Hermann Nitsch, Otto Muehl, Eva Nitsch, Ingrid und Oswald Wiener (mit dem Kreuz), Kurt Kren, Anni und Günter Brus. 1966

Renovierungsarbeiten im ersten Atelier Attersees im 9. Wiener Bezirk. Stehend Horst Ludwig. 1964

Was das für eine Gesellschaft war, in der und gegen die eine Kunst von solch ausgreifender Fasson entstand, lässt sich an einem Ereignis von März 1963 ersehen. Es hatte ein Mord stattgefunden, eine elfjährige Ballettschülerin, die an der Oper tanzte, war im ehrwürdigen Haus am Ring erstochen worden. Verdächtige wurden verhört, und so kam es zu einer ganz unfreiwilligen Gemeinsamkeit von Wiener Gruppe und Aktionisten, als man zum einen Artmann und Rühm und zum anderen Muehl und Nitsch bei der Polizei vorlud. Sie hatten sich nichts zuschulden kommen lassen, außer, dass sie eine Ästhetik der Grausamkeit, des Exzesses oder der Obsessivität vertraten, als Künstler wohlgemerkt, nicht als Bürger. In einer notorischen Vorstellung einer Einheit von Kunst und Leben, die das Spießertum immer dann pflegt, wenn sie ihm im Zirkelschluss vom einen auf das andere Empörung, Verdacht oder gleich Schuldzuweisung gestattet, waren die vier ins Visier geraten. Es wurden auch andere auf ihr Alibi hin befragt. Was die vielen anderen aber nicht hatten, war eine Schlagzeile wie „Die Blutorgel-Maler brauchen Alibi“. Gerhard Rühm durfte zudem Folgendes von sich in der Zeitung lesen: „Die Kriminalisten hatten einen Hinweis erhalten, daß der Wiener Lyriker (…) in einem Gedicht die Erregung eines Triebmörders nachempfindet. Da auch der Sexualmörder am Abend in die Stadt geht und dort sein Opfer durch Messerstiche tötet, schienen dem Anzeiger gewisse Parallelen zum Opernmord gegeben“ (zit. n. Weibel 1997, 732). Kunst tritt auf den Plan, wenn sie als Anlass zur Denunziation taugt. Kultur und Öffentlichkeit hatten sich in der Tat noch nicht, wie es später der Fall sein wird, miteinander geeinigt.

Nach geraumer Suche hatte sich für Christian eben in Wien ein Ort zum Arbeiten und zu einem Leben zu zweit mit Hanni aufgetan. Irgendwann zwischen 1963 und 1964 habe ich dieses Loch gefunden, das ich bewohnbar gemacht habe, mit Sand und ein paar Holzbrettern. In der Boltzmanngasse im neunten Bezirk lagen im ersten Stock diese nicht eben heimeligen Räumlichkeiten. Ursprünglich hatte die Lokalität als Atelier für den Hoffotografen von Kaiser Franz Joseph gedient, wobei er seine fahrbaren Apparaturen auf fest im Boden verankerten Schienen bewegen konnte. Nun wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt, der die Feuchtigkeit des Bodens regulieren sollte, und das ganze mit Brettern bedeckt. Ein Atelier mit einfachen Fenstern. Es war schwierig, aber für mich halt mein Platz. Es war ein rechtes Provisorium, man hauste, und es war so ungemütlich, dass der junge Künstler immer wieder nach Linz aufbrach, ins Elternhaus, heim, wie man es macht, wenn es einem anderswo unheimelig oder gar unheimlich wird. Ein Gutteil der Wetterbilder aus 1964 ist daher in Oberösterreich entstanden. Mit den Jahren sollte aus der Bude dann doch ein halbwegs gemütliches Wohnatelier werden. Aufnahmen aus der Zeit zeigen ein wohlgeordnetes Kunterbunt an ausgestopften Tieren, kunstvoll bestickten Kissen, diversen Pokalen aus der Seglerzeit, Spielautomaten vom Prater, und selbstverständlich gehörten ein Klavier und Schallplatten samt Anlage schon damals zum Arrangement. Zu einer Existenz als Bohemien trug auch bei, dass sich das Etablissement eher nicht heizen ließ. „Was haben wir geschlottert“, erinnert sich Hanni, „manchmal sind wir bis zwei am Nachmittag im Bett geblieben, weil es so kalt war.“ Hanni erwies sich als geschickt im Nähen und finanzierte die Zweisamkeit vorerst mit dem Verkauf von Selbstgefertigtem wie Kleidung, Puppen oder Kissen, die mit ihren ironischen Motiven heute als genderbewegte Konzeptkunst durchaus erfolgreich wären.