Kitabı oku: «Bitácora de viaje»

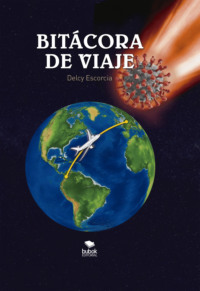

Bitácora de viaje

Delcy Escorcia

© Delcy Escorcia

© Bitácora de viaje

Septiembre, 2021

ISBN papel: 978-84-685-6111-0

ISBN ePub: 978-84-685-6109-7

Editado por Bubok Publishing S.L.

equipo@bubok.com

Tel: 912904490

C/Vizcaya, 6

28045 Madrid

Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Índice

PREFACIO

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO UNO

CAPÍTULO DOS

CAPÍTULO TRES

CAPÍTULO CUATRO

CAPÍTULO CINCO

CAPÍTULO SEIS

CAPÍTULO SIETE

CAPÍTULO OCHO

SEGUNDA PARTE EL 2020

CAPÍTULO NUEVE

Capítulo DIEZ

CAPÍTULO ONCE

CAPÍTULO DOCE

CAPÍTULO TRECE

CAPÍTULO CATORCE

CAPÍTULO QUINCE

CAPÍTULO DIECISÉIS

CAPÍTULO DIECISIETE

CAPÍTULO DIECIOCHO

CAPITULO DIECINUEVE

PREFACIO

Esta es la historia que quiero contar. Es en todo caso una versión subjetiva, pues otra interpretación podría ser contada por cada uno de aquellos quienes hicieron parte de los hechos.

Entes y personajes coexistirán intercambiando roles constantemente; cada uno tendrá su papel protagónico en este inmenso escenario que es la vida. He de anteponer unos aspectos ante otros por mera conveniencia, los cuales, sin proponérmelo, pudieron rebasar los límites de la realidad.

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO UNO

El día que abordé el avión rumbo al Viejo Continente europeo no imaginé las transformaciones que se operarían en mi interior. Desde el momento mismo en que mis pies dejaron de sentir la inercia de la tierra, elevándome hacia las nubes, y como una flecha cruzaba el espacio por encima del océano, tuve una sospecha, como otras tantas, apoyada en una corazonada nunca antes sentida.

Tan solo dos meses atrás, nunca había abordado un avión, ni lo conocía por dentro de manera real, pues absurdo es adquirir un boleto de entrada con el fin de ver el interior de una aeronave (donde está la magia), como se puede hacer en algunos veleros turísticos fondeados en la bahía de Cartagena.

El primer impedimento para aquel largo viaje fue la tarjeta de identidad de mi hijo menor, principal obstáculo que impidió la rápida tramitación del pase internacional. Las circunstancias lo habían colocado como mi compañero de fortuna, yo no quería hacer un viaje tan largo sola. Por ello, mi hija Lara decidió comprar dos pasajes de ida y vuelta. Su sueño de tenerme junto a ella no sería truncado por un impedimento menor.

Después de ser tramitado el documento por el aparato gubernamental de la burocracia colombiana, mi hijo, de dieciséis años, obtuvo el pasaporte otorgado a los menores de edad. Un impedimento menos ante las trabas del camino. Todo aquello lo afrontaba algunas veces con carácter y determinación, y en otras ocasiones de manera tibia y vacilante. La ceguera intelectual me impedía moverme hacia lo deseado con la misma fuerza de voluntad que me había impulsado hacia la consecución de otros objetivos mayores.

La motivación se encontraba todavía en estado laxo, embargada por un miedo auténtico ante lo desconocido. Como el clima invernal y las bajas temperaturas. Un día amanecía convencida de mis fortalezas físicas y mentales, pero al siguiente volvía a caer dentro de la misma incertidumbre. Presa de dudas exacerbadas, venida a menos, me creía incapaz de poseer la voluntad necesaria para afrontar todo aquello. Como al escritor de una historia cuya inspiración no alcanzaba para un suspiro y dos o tres líneas diarias le demostraban lo patético de su acción mental, de manera semejante, la inspiración para cumplir un deseo de aquella envergadura me abandonaba por intervalos; y cuando sucedía dejaba los cabos sueltos, y yo en medio de la trama como un muñeco a quien se le estaba agotando la carga. Atrapada en la mazmorra indefinida de mis dudas, los días, las semanas y los meses se sucedían y se iban desgastando; junto a ellos, las estaciones de lluvia y verano, sin atrapar la energía beta que seda y tranquiliza la actividad de los cerebros y los corazones. Otra clase de descarga vino en mi ayuda y pudo estremecer mi fuero interno más recóndito, sacándome de la zona de confort donde me situé por largos años en detrimento de mi propio espíritu imaginativo.

De manera anticipada, mi hija Lara, antes de llevarme a tierras lejanas, donde habitan estos seres curiosos llamados germanos, debía hacerme experimentar el frío en un grado menos superlativo, donde podía analizar posibles riesgos y alteraciones en mi salud. Lo planeó cuidadosamente y al detalle, y con esta carta de viaje arribó a Cartagena un hermoso día de noviembre.

Con este plan preconcebido arrancamos hacia Bogotá tiempo después, con el fin de aclimatarnos en un tour de pocos días.

Al llegar a la gran metrópolis bogotana nos dirigimos de inmediato al hostal previamente reservado, situado en el barrio de La Candelaria, cuyas callejuelas angostas hacen subidas y bajadas por el corazón mismo de la ciudad. Paseamos por lugares que hablan por sí mismos de la idiosincrasia bogotana de épocas pasadas y actuales. Ese pedazo del país donde había nacido me era extraño también. Por ello, al preguntarme mi hija cuál era el sitio predilecto a conocer como primera opción de las diferentes regiones colombianas, no dudé en responder y mi dedo sobre el mapa apuntó al valle del Cocora. Debido a ello creí saber cuál sería el primer recorrido a efectuar. Pero el itinerario de viaje trazado por la Doc (suelo llamar así a mí hija) y Dominic, su marido, dejaría por fuera la zona cafetera indicada para dar prioridad, en el itinerario de ruta en el interior del país, a otros lugares tanto o más desconocidos por mí. Ese destino y la posibilidad de ir al Amazonas fueron derogados porque hubo de sentirlo jodidamente caro.

Sobre el particular le escribió a su hermano menor, quien luego sería mi compañero de viaje, dos líneas:

Mano, lo del Cocora y el Amazonas ya no va, pero lo de las islas de San Bernardo y el Tayrona sí, también incluiremos Bogotá y Villa de Leyva en el itinerario.

Él, sorprendido, preguntó:

¿Por qué incluiste Villa Perdida en nuestro viaje?

Y recibió por respuesta:

Porque es un punto paleontológico colombiano donde existe un gran museo de fósiles.

Mi joven compañero de viaje, quien deseó por mucho tiempo estudiar paleontología, quedó satisfecho con la escogencia.

Nos fuimos hacia Bogotá el grupo de los cinco, pues además de Lara, su marido, mi hijo y yo, también se encontraba mi esposo. Fue una grata estadía en Bogotá, a pesar de que a mi marido le desagradan los mochileros, de quienes se expresó en algún momento con desdén al llegar al hostal, donde también se hospedaban varios de esos trotamundos de morral, mochila, cabello y aire andariego. La habitación estaba fría como el hielo, nada agradable colocar las nalgas sobre la loza yerta del inodoro. Fue nuestro mayor reto como iniciados en el contacto con temperaturas de aquel calibre (obvio, ¿no?) como los seres atrapados en el ardiente calor costeño que veníamos de ser.

Difícil de olvidar la imagen de Bogotá desde lo más alto del cerro de Monserrate, envuelta luego al atardecer en una espesa bruma. Ya situada la temperatura en los siete grados, nos refugiamos en una tiendita donde vendían bebidas calientes, a base de coca, panela y otras yerbas aromáticas. Permanecimos allí por espacio de breve tiempo, al calor del techo del quiosco, escuchando boleros de la vieja guardia, con la agradable atención del tendero, un rolo como de unos sesenta y siete años, quien nos contó unas cuantas experiencias con la nieve y la bruma que a veces espantaba a los visitantes. Se refirió a la nieve como un fenómeno raro, el cual solía ocurrir muy de vez en cuando.

No pudimos disfrutar plenamente del parque Simón Bolívar. Cayó ese día, a finales de noviembre, un torrencial aguacero que nos aguó la fiesta y obligó a permanecer de pie bajo el alero del quiosco principal del parque, observando caer la lluvia por espacio de dos horas. Pero a pesar del aguacero pertinaz, alcanzamos a percibir su cuidada belleza. Cuando ingresamos al sitio, al mediodía, se encontraba soleado y sin amago de lluvia.

Era el parque más extenso dentro de la ciudad, nunca visto: rebosaba de verdor, su bien recortado pasto incitaba al caminante a acostarse sobre él y descansar a la sombra de los árboles para relajarse acariciado por la tibieza de los rayitos del sol y poder admirar de cerca su lago artificial y sus serpenteantes senderos. Ese día habíamos regresado de Villa de Leyva y nos encontrábamos un poco cansados por el extenuante viaje llevado a cabo dentro de un pastudo bus intermunicipal.

Recuerdo a mi hija tumbada en el regazo de su compañero de andanzas, sobre uno de los bancos del parque. Se adormeció entre sus brazos mientras caían pequeñas frutillas maduras que golpeaban suavemente su rostro para luego rebotar sobre la tierra seca antes de ser rebasada por el agua. A pocos pasos, el lago, como un gran ojo de agua translúcido, estaba quieto. A su marido le brillaban sus ojos azules y cuando la miraba lo hacía con especial detenimiento, en la contemplación de lo humano hacia lo humano. El silencio, en ese momento, no fue quebrantado por palabra alguna, fenómeno que contrastaba en tono mayor con las sutiles notas del viento y el aire que se respiraba. Vibrando y armonizando con los caminantes en la misma sintonía. A veces pasaban deportistas trotando, pero sus tenis de goma sobre los senderos casi no se escuchaban. Mi esposo descansaba al lado de nuestro hijo. Sentí gran complacencia al comprender cómo aquella hermosa mujer había logrado colocarnos sobre la superficie de otro sitio especial del país, como quien toma las fichas del ajedrez saltando de una a otra casilla con gran destreza, maestría y singularidad en el ejercicio del juego; única manera de derribar la barrera que coloca la conciencia ante el deseo de llevar a cabo un proyecto de cualquier envergadura, con la valentía y la gallardía necesarias para abrir el umbral hacia lo realizable.

Al dejar Bogotá sentí que me quedó faltando hablar con más gente, pues un bogotano no puede arrojar una impresión global del sentir regional.

Empero, a veces, el silencio es más elocuente que las palabras. Solemos ser esclavos de lo expresado y a menudo el parloteo constante puede alterar la percepción de nuestra verdadera realidad: nos comportamos delante del gran público de x o de y manera para ocultar aquello que yace más allá de la apariencia.

Traje conmigo la huella impresa de un gran parque solitario hecho a mi manera. Me alteran las muchedumbres y el bullicio exagerado. Quién creyera que salimos huyendo del lugar, empapados, con los zapatos llenos de barro y sin tiempo de asearnos con la debida meticulosidad, con el fin de abordar el avión donde regresaríamos a la Ciudad Heroica y encontrarnos horas después en medio de un escalofriante sol.

En Villa de Leyva pasamos dos noches y un día completo. Este es un municipio situado en el departamento de Boyacá, un pueblito con encantos muy particulares. Visitamos varios de sus sitios de interés, potenciales joyas turísticas. Entre estos sobresale su gran museo llamado Fósil, construido en el mismo lugar donde fuera descubierto el Kronosaurus boyacensis. De verdad disfrutamos ver y leer con detenimiento cada pieza rotulada del lugar con el fin de comprender su grado de relevancia, significado científico y para la población misma. Pero ese sitio arqueológico se encuentra a las afueras del casco urbano, donde fueron desenterradas gran cantidad de piezas paleontológicas como partes de exoesqueletos (caparazones) de cefalópodos y ammonites. Se considera una zona de gran riqueza geológica y paleontológica, sin igual en otra parte del país; tanto como su paisaje, de una singularidad irresistible. Recuerdo también la laguna de Iguaque. En mi particular forma de ver, su verdadera belleza se encuentra afuera, en sus inmediaciones, pues la hermosa villa colonial se encuentra rodeada de fósiles, de montañas, de aguas cristalinas formadas por el embalse.

Recuerdo de viva imagen el paisaje boyacense recorrido durante cuatro largas horas de ida y vuelta. La resequedad de los árboles, cubiertos de un polvillo blanco, delataba que la lluvia había escaseado largos meses por esos parajes. A gran distancia de la fría y lluviosa Bogotá, los pinos seguían adornando las cercanías de la orilla de la carretera. La otra vegetación del departamento es agreste y diferente, donde se haya ubicada Villa de Leyva. En su plaza empedrada no había un solo árbol; algo un tanto extraño dada su conservación y su aspecto colonial de grandes proporciones. Lara, mi hija, la recuerda con agrado; no le pareció excepcional, pero sí bonita, a pesar de conocer lugares parecidos con estos atractivos tan singulares, donde agarran por la solapa al desprevenido turista, guiándolo hipnotizado bajo el influjo de los encantos históricos y naturales muy bien integrados. Allí la gente es especialmente amable y diferente en el hablar; me agradó una mujer quien parecía poseer el don de la duplicidad. Jovial y sencilla, especie casi extinta de la cual quedan pocos especímenes bajo los rascacielos de las ciudades, donde a la gente casi no le queda tiempo para entablar una buena conversación, donde el carácter se mantiene alterado por los sordos ruidos y el esmog. Pero a pesar de ello, las fronteras entre lo más gratificante de los pueblitos y las grandes metrópolis son irreales en otros lugares del mundo, como luego lo pude comprender.

El Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, fue el último en aparecer en este recorrido inicial dentro del mapa. ¡Increíble! Situado a tan solo cuatro horas de Cartagena, ¡quién lo hubiese conocido antes! Es uno de los lugares más naturalmente hermosos, y exuberantes, de nuestra hermosa geografía colombiana.

Sentí cambios fisiológicos, nada semejante a lo experimentado en Bogotá, después de franquear la entrada del Tayrona. Con una gran expectativa, esa noche dormiríamos en hamacas, bajo el mismo entechado, con otros turistas y aventureros; quienes no reparan en el cómo, sino en el cuándo. Castillete fue la primera parada, luego continuamos al día siguiente abriéndonos espacios por los caminos de herradura en medio de la selva primitiva. Llegamos al primer paraje indicado, sin mucho esfuerzo, a bordo de un microbús.

Rebosaba de impaciencia, quería adentrarme en el camino lo más rápidamente posible, con ello saciar la necesidad de emociones. Pero lo primero era poder descansar muy bien para seguir la aventura.

Al anochecer cenamos arroz con pollo preparado en la madrugada antes de nuestra partida. Lo hicimos sentados sobre sillas plásticas, en la semioscuridad envolvente; los mechones a gas fueron encendidos a las siete, una hora después de anochecer. Cenamos muy animados, cada cual habló de sus primeras impresiones.

El mar estaba muy cerca, a unos cuantos pasos de nosotros, y podíamos escuchar sus sonidos, su respiración, su estremecimiento, su sobrecogedora cercanía. Dormir con el agua casi rozándonos los pies era algo nunca antes experimentado; había escrito sobre esas sensaciones sin haberlas vivido en carne propia, pero qué más daba, imaginar es vivir un poco. Era un sentimiento indescriptible, se me humedecieron los ojos a orillas del mar mientras caminábamos. Después, amparados por la débil luz plateada, mi hija recogía los desperdicios plásticos desperdigados en el camino, los más visibles, resecos, envejecidos y tostados; y los iba recolectando dentro de una bolsa.

Dormimos en las hamacas con una tremenda incomodidad por la falta de costumbre. Y porque una decena de perros habitantes del lugar se pasearon parte de la noche y la madrugada por debajo de nuestros chinchorros, rozándonos con sus cuerpos peludos; de sus bocas se escapaban sonidos raros, ahogados y fúnebres. Fue una experiencia extraña estar obligada a espantar varias veces a aquella jauría de cuadrúpedos de selva porque, al rascarse, sus patas trasmitían la vibración a mis costillas. Me desesperaba, mientras mi marido roncaba a mi lado, pues debajo de su alta hamaca no había perro alguno ladrándole a la luna, ni a otro perro, ni despierto.

Al día siguiente cada cual contó a su manera la experiencia de la primera noche. Mi marido dijo que los mochileros gringos se acostaron muy tarde y hablaron hasta por los codos. Mientras ellos agotaban el repertorio de historias, hubo algunos desvelados dentro de nuestro grupo. Por ello, prefirió abandonar su sitio de descanso a las 9:00 p. m. con el fin de presenciar el partido de repechaje entre Perú y Nueva Zelanda frente a una de las tiendas de campaña. Con el vecino, agregó. Se refería al hombre que ocupaba la hamaca situada a su lado: de unos cuarenta y cinco años, de piel curtida, quien dormía con los ojos abiertos, como un muerto, a nuestro juicio; empleado del parque.

—No hay peor cosa que ser trasnochado por unos extraños y no entender ni mierda —terminó agregando mi marido.

Los perros, las hamacas picosas y la noche larga quedaron atrás, cuando nos adentramos por la selva. Fue una experiencia extenuante de varias horas, pisando en el barro, trepando por caminos difíciles, andando por escalinatas interminables de piedra o madera… pero mis fuerzas seguían intactas al ascender y descender con arrojo.

Las provisiones colgaban dentro de bolsos a nuestras espaldas, que contenían intactos los alimentos y el agua: tres latas de atún, tres botellas y media de agua de a litro, paquetes de galletas, la ropa, toallas y billeteras. Parece poco, pero cuando uno llega a cierto grado de cansancio, aquel liviano equipaje se transforma en un pesado fardo de cocos verdes; y subiendo, la agitación es de la buena, pues pone a bombear el corazón a mil pulsaciones por minuto. Pero seguíamos adelante, con carga, garbo y dificultades que parecían muchas dada la poca experiencia de mi parte. Debido a aquella mala noche de perros, la organizadora del grupo apartó colchonetas con almohadas y sábanas, más toldo para descansar en tiendas de campaña en mejores condiciones. Y fue de lujo dormir mejor abrigados, escuchando el sonido del mar, bajo un cielo de escondites de estrellas, de túneles interminables, de agujeros negros, de extrañezas y misterios insondables. Pudimos, antes de acostarnos, extralimitarnos en la contemplación de un firmamento sin fin, sin artificios.

Dos diosas se juntaron aquella noche, se hizo posible la hechicería: la luz de la mano amiga exploradora de caminos y la de arriba, que se proyectaba tenuemente por los mismos caminos, jugando con las sombras. Pero mi hija con su acompañante, antes de dormir en Castillete, tuvieron su primera impresión. Regresando de los sanitarios, por un angosto caminito se les cruzó una culebra a ella y a Dominic. ¡Cuál sería el susto, que en tres zancadas llegaron al sitio donde se encontraban ubicadas las tiendas de campaña! Al amanecer contaron a los cuidadores del parque sobre la existencia cercana del animal rastrero; estos rieron divertidos diciendo ¡qué se trataba de una boita que andaba por ahí, un bichito de lo más inofensivo y tierno! Seguramente su mamita, la «destripadora», hubiese salido a cobrar cuentas en el caso de que alguien, sin ninguna mala intención, le aplastara la cabeza a su hijita la boita.

Antes de dormir, la pareja inspeccionó las cercanías en busca de la fugitiva, sin encontrar rastro alguno de su paradero. ¡Menos mal! Nos encontrábamos en medio de su hábitat, nosotros éramos los intrusos. Había salido al camino para anunciar su presencia y dejar claro a quién pertenecía el territorio. Pero ese juego territorial no estropeó el sueño ni a mi hija ni a su acompañante, pues a la mañana siguiente amanecieron bien despabilados y con renovados ímpetus de seguir el viaje hacia nuestro próximo destino, Cabo.

Fue otra larga caminata difícil porque las lluvias habían mojado y ablandado todo; la tierra era una masa deforme de barro; debíamos asirnos a lo que fuera para impedir caer de bruces sobre el lodo y continuar andando, pero sin hundir del todo los zapatos en el fango cenagoso. Como era una experiencia del todo nueva, la afronté sin escepticismos. El camino era largo y culebrero, pero surcado de arroyuelos y árboles unas veces frondosos y en otros parajes ralos y con ramas secas. Nos topamos también con monos tití, y verlos saltar de rama en rama junto a un pajarraco que lanzaba chillidos, hacía olvidar el cansancio.

El camino llevaba hacia una especie de laguna interior donde habitaba un cocodrilo incorporado a esas aguas tiempo atrás. El animal se asoleaba sobre los monolitos del lugar. Al desembocar en aquel sitio cerca al mar, nos encontramos con una gran cantidad de turistas, quienes lo fotografiaban desde lo alto de las rocas y este, abajo, muy cerca de la laguna, se mostraba indiferente; parecía acostumbrado a ser observado y fotografiado. Naturalmente, mi hija, quien estaba bien equipada con una cámara de gran lente, tomó fotos a diestra y siniestra al bocón de cola larga. Luego seguimos hacia Cabo, pues todavía faltaban dos horas de camino. Llegué sin aire y con un cosquilleo en la espalda. Para poder terminar aquella caminata tan larga y extenuante, hube de hacer acopio de todas mis reservas vitales inyectadas a mis pies, que se aferraban a las raíces de la vegetación, en aquella estación, maltrecha y pisoteada del camino, la cual unas veces nos desorientaba al cerrarse a nuestros pasos, y otras veces nos extraviaba abriéndose a diferentes caminos hacia ninguna parte. Mi marido caminaba a mi lado con el mismo ímpetu y con el radar al máximo.

Llegamos a Cabo como a las cinco y media de la tarde, hambrientos pero con la autoestima a tope máximo porque anduvimos sin detenernos, ni detener al grupo. Mi hija se sentía orgullosa de todos y dio las indicaciones, después de asearnos, para comer nuestra ración de la tarde. Consistía en atún, galletas, y agua. Me encontraba feliz de descansar y comer, además, porque mi equipamiento se volvía más liviano tras cada alimento, pero quedaban dos botellas de agua, la carga más onerosa e imprescindible.

El mar estaba cerca y, en su orilla, los cocoteros muy altos se mecían peligrosamente con su fardo de frutos secos en el pescuezo. Nos bañamos bajo el sol y el agua como un espejo en permanente proyección. Muy cerca se encontraban las piedras gigantes, las mismas del camino. Las olas, al golpearlas, retrocedían arrastrándose, espumosas y con mil fragmentos marinos, por la orilla.

Mi marido se sumergía como un pez y salía más allá, triunfante y con una gran sonrisa, y el cabello pegado al cráneo. Nos bañamos los tres, mientras la pareja inspeccionaba el lugar en busca de otras maravillas naturales ocultas por ahí, alguna cueva de piratas quizá, o una cabaña indígena sobre las colinas aledañas, oculta entre los matorrales.

Continuamos el mismo día hacia Arrecife. En ese último lugar, un día después, tomamos nuestra primera bebida caliente del paseo, un aromático café, sentados en el restaurante del lugar. Al mediodía almorzamos una apetitosa comida caliente con la cual repusimos fuerzas para iniciar nuestro regreso. Igual de extenuante, pero pudimos medir flaquezas, y nadie perdió tiempo ni se amilanó por las dificultades del acenso o el descenso. Solo a Dominic le dio un sofoco por el calor, la relativa humedad imperante y la poca hidratación; pues ya comenzaba a escasear el agua en nuestras provisiones.

Me detuvo la voz de Lara, quien iba adelante del grupo, con mucho ímpetu, afrontando con determinación las barreras impuestas por la naturaleza. Después de descansar por varios minutos sobre los peldaños de las escalinatas de madera dispuestas para facilitar el acenso, salimos del parque. Llegamos muy cansados al apartamento, comimos un poco y nos acostamos casi de inmediato

Agregamos al equipamiento para la temporada invernal en territorio europeo, los accesorios traídos desde Alemania; las bufandas, gorros, guantes, de poca existencia en el comercio cartagenero. Los tiquetes fueron comprados cinco meses antes, inmediatamente después de obtener los pasaportes. A partir de ese momento parecía que nada podría detener nuestro viaje hacia Alemania. Y lo mejor de todo: mi hijo y yo no viajaríamos solos.

Había llegado el momento.

El primero de diciembre partimos rumbo hacia el Viejo Continente. Dentro de un monstruo gigante, cruzamos el océano atlántico. Creí no poder con tantas emociones juntas, sentí el corazón buscando un escape para evitar una implosión dentro del pecho. El mar debajo de nosotros a gran distancia había perdido toda su magia y belleza, convertido en algo terrorífico de imaginar siquiera. Yo disolvía el nudo en mi garganta al calor de las manos de mi hijo y superaba con facilidad la ansiedad. Mantener la tranquilidad durante las siguientes casi diez horas de travesía interoceánica hacía parte del primer reto. Lara me enviaba mensajes cuando la miraba.

Aprendió a controlar sus gestos después de haber egresado de la universidad y tomar grado de médico: hay transparencia en sus ojos. Las mil caras que adquirimos al trascurrir los años, para resguardarnos de la realidad a veces cruel, y del bicho deforme de la ignorancia, quien suele premiar al falso y castigar el carácter y la integridad, aún no las posee; ella está libre de falsedades de las cuales intentamos despojarnos después, a la vuelta de los años, cuando buscamos reencontrarnos de nuevo con nuestra forma inicial y nos hallamos inmersos dentro de un calvario de dolorosos y gozosos muchas veces producto de nuestra mente rumiante. Entonces nos creemos sin remedio por haber perdido la inocencia intrínseca de nuestro ser. Los hijos se convierten en el brebaje maravilloso que nos reinicia y desdobla en otra o en otro, nuevo y auténtico.

Llegamos a la capital de los Países Bajos: Ámsterdam, y descendimos del avión. Dominic me prestó su chaqueta, más gruesa y larga que la mía, porque comencé a experimentar el frío en toda su intensidad; desde allí volaríamos a Hanover, la primera ciudad en tierra alemana. El aeropuerto de Ámsterdam era gigante, Dominic nos daba las indicaciones de cómo desplazarnos cuando nos tocara regresar, pues era muy consciente de nuestra total ignorancia al respecto. Pero los consejos del compañero de mi hija nos entraban por un oído y salían por el otro sin detenerse. Difíciles de atender las indicaciones a media consciencia, pero él no tenía idea porque seguía mostrando pantallas, puertas, pasadizos, indicando el camino que, al volver a casa, sería a la inversa. Nosotros caminábamos tratando de asimilar el momento tan especial, recorriendo un inmenso pasillo, donde un grupo de hablantes con aspecto alemán se comunicaba en holandés; más adelante pasaban a nuestro lado, en sentido contrario, viajeros con semblante oriental, quienes se expresaban en inglés; la mujer que solo llevaba al descubierto el rostro se abría paso hacia el caminador arreando una pequeña maleta. Debía de ser de origen árabe. Mientras, los carritos pasaban a nuestro lado a gran velocidad, transportando pasajeros ancianos de cuyo destino no tenía idea. Había un movimiento alucinante y frenético. Mi hijo Hugo y yo éramos literalmente arrastrados por nuestra hija, quien también corroboraba las indicaciones. Por momentos jalaba mi mano con intención de acercarme hacia ella y luego susurrar en mi oído:

—Mami escucha y pon atención, pues estas indicaciones han de servirles cuando regresen a Colombia.

Pero Colombia, en el continente americano, había quedado muy lejos, en un punto en la otra orilla del océano Atlántico que los europeos de varios siglos atrás hallaron por circunstancias fortuitas. Y en ese lugar; en ese presente, andábamos por reflejo. Mis ojos no paraban de fotografiarlo todo para grabar mis primeras impresiones dentro de un aeropuerto internacional donde llamaban a abordar por un altavoz cuyo eco resonaba a gran distancia: Pasajeros con destino a Austria, favor abordar el vuelo número trecientos cuatro. Y la voz quedaba atrás al alejarnos en busca de la sala de espera. Y en los monitores de grandes dimensiones desfilaban los diferentes destinos, con números de vuelo, horas de abordaje y números de puerta. Hugo y yo caminábamos como autómatas hasta cuando, por fin, nuestra anfitriona se percató de la imposibilidad de hacernos entender el complejo funcionamiento del aeropuerto.

—Ven, mami —me dijo tirando de mi brazo—: tomaremos algo rápido, después vamos a la sala donde debemos abordar el avión hacia Alemania.

—Ya sabes que esto apenas comienza —me dijo mi hijo asomando la cabeza. Pude apreciar el brillo fulgurante de sus ojos.

Nos sentamos en las bancas de aluminio de una barra, una de las tantas situadas a lo largo del aeropuerto, para disfrutar con un poco más de consciencia haber llegado a la primera escala de nuestro destino. El adolescente del grupo hablaba sentado al lado de su hermana y de su cuñado, con los ojos bien abiertos mientras jugaba con su cabello rojizo. Dominic, quien era prácticamente el coordinador del viaje, buscaba en su celular la hora de salida del primer tren hacia nuestro siguiente paradero. El experimentado trotamundos desde antes de cumplir sus veinte años, cuidaba de los detalles con el fin de prevenir inconvenientes de última hora.