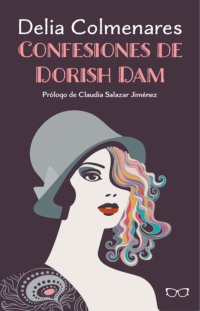

Kitabı oku: «Confesiones de Dorish Dam», sayfa 2

CONFESIONES DE DORISH DAM

Tiene que ser un espíritu artista, con alma de ángel y cerebro de Salomón, para que pueda comprender justamente mi existencia nómada, compleja y fatal.

Era una perla lujosamente guardada dentro de un estuche de finísimo cristal. Estuche tentador que fue violado por una mano vampiresa robándose la perla para lucirla insolentemente en el capricho de fiestas de cínico placer.

Cuando era muy niña perdí a mis padres. Mi padre fue Lord Dam y mi madre Lady Wast, ambos nacidos en Londres y poseedores de una gran fortuna. Viajeros incansables, que por azar del destino llegaron a Lima y me engendraron a mí. A los pocos años, ávidos por la insaciable sed de la inquietud de viajar, me entregaron al cuidado de una nodriza francesa. Yo entonces tenía seis años. Hasta ahora no he podido comprender por qué tan tierna me dieron al cuidado de una nodriza y una tía que no tendrían mayor interés por mí que mis padres. No sé si por falta de amor, si por el temor de que siendo tan tierna los distintos climas me causaran la muerte, por un brutal exotismo tan propio de la raza inglesa o por un misterio que no he alcanzado a descifrar. Lo único que sé es que aquello fue inhumano, aunque en la belleza e insolencia del siglo XX haya seres que aprueben tales actos. Aunque a la luz y al cinismo del siglo, haya quienes glorifiquen el error y coronen la audacia del malévolo.

Sí, entregada a una nodriza francesa y a una tía inocente, puesto que le faltaba carácter y carecía de voluntad.

A los ocho años se me puso en el Colegio del Sagrado Corazón con todo el lujo consiguiente de millonaria e hija de un lord. Allí no se me decía nada, se hacía todo a mi capricho. Claro está, cómo me iban a decir algo si todos los fines de mes, las «buenas madrecitas» recibían una gran renta. Qué educación la que se me daban: la mayoría del tiempo era empleado en rezos, novenas, confesiones y comuniones y algunos cuartos de hora en francés, bordados y música, y el resto en recreo. ¿Y la instrucción sólida, la instrucción y cultura para afrontar la vida? Aquello era un mito. Querer saber del mal del mundo para no caer tan fácilmente en él era pecatus; ser liberal y franca en todos los actos era pecatus; no ensalzar ridículamente a los representantes de Cristo era pecatus; y, en fin, a todo ser de clara inteligencia que presentaba las cosas desnudas sin el cínico manto de la hipocresía era llamado anormal. Horrenda barbaridad, como si la religión cristiana fuera una pantalla que cubre la luz. Perdonen las «madrecitas» que diga la verdad. La verdad es amarga, pero hay necesidad a veces de decirla para regenerarnos. Pues bien, allí, en ese colegio de donde en lugar de salir bañada de modestia se sale bañada de vanidad y de soberbia, estuve ocho años y salí a la edad de dieciséis para habitar en la casa de la tía donde mis padres me dejaron confiada. Yo era una mujercita que me mandaba sola y que estaba acostumbrada a que nadie me hiciera una observación. Mis padres, al poco tiempo de irse de mi lado, murieron. Murieron yo no sé si por castigo, de peste negra, allá por Bombay. Y digo castigo por haberme dejado tan tierna como si fuera cualquier cosa, vedándome del calor y del cariño paternal. No sé si pueda llamarlos malditos o perdonarlos y rogar porque estén en el Paraíso.

Mi vida, pues, desde tierna, fue como un barco sin timón a merced del oleaje del mar. Barco que tuvo un malvado timonel que por recrearse le echó a pique. Este timonel fue la Baronesa de Solimán con quien entré al mar de las tentaciones...

Seguidme...

EL PALACIO DE LA BARONESA DE SOLIMÁN

El palacio de la Baronesa de Solimán se lucía soberbiamente en el amplio y hermoso Paseo Colón. Bello palacio en cuyos aleros calados, semejando finísimos encajes de Bruselas, se paseaban impávidas e inquietas blancas y tornasoladas palomas mensajeras. Estas, cuando en las mañanas la Baronesa iba al jardín que rodeaba el palacio, se le posaban en los hombros y en la cabeza, y luego volaban alrededor de los surtidores que en lluvia continua mojaban constantemente los rojos rosales que quedaban junto a las dos escalinatas de mármol rosa que conducían hacia el primoroso hall de la parte alta del palacio. A la subida de cada escalinata había un maravilloso desnudo que era el comentario del vulgo y la admiración del artista que gozaba de la línea purísima. Estupendos desnudos de Afrodita. En la parte alta del frente del palacio, bajo la preciosura del alero, había doce cariátides de lindos rostros y primorosos senos. La Baronesa era una exquisita escultora y en cada pieza de su palacio era irresistible la tentación de tener por lo menos una o dos estatuas de los mejores escultores del mundo. Además, en su amplio estudio escultórico había infinidad de modelos hechos por ella en sus horas felices de inspiración. Mujer caprichosa e inteligente. Lo decía el raro arreglo de su palacio. En la pieza anterior de su estudio había un salón que llamaba «Las palmeras». Y en efecto era algo raro, caprichoso, miliunanochesco. De noche, aquello era fantástico. En el salón no había ni un solo mueble. Únicamente debajo de cada palmera cuatro o seis almohadones de seda y de vivos colores. Y en el salón había doscientas palmeras. Pavos reales dorados, blancos y azules paseaban entre los almohadones abriendo sus colas que eran bellísimos abanicos. De noche, por una grande ventana de cristales, cuando había luna, entraban sus rayos; y cuando no, era la combinación celeste artificial, hecha a propósito para dar una especial belleza, un encanto de una faja de luz, tenue, que venía de lejos para que las cosas no se percibieran claramente, sino fantásticas, como sombras… Tal era la originalidad artística y extraña de la Baronesa de Solimán que, con sus cuarenta y ocho años bien conservados, era el encanto de quien la trataba. Atrayente en extremo: en sus ojos grandes y negros había algo de diablesco, de divino, de seductor. En conjunto, era una mujer que incitaba al amor y al deseo.

En una noche del mes de julio, la Baronesa daba en su palacio un banquete a la usanza romana, remontándose a la lejana época neroniana. En aquel banquete hubo derroche de los siete pecados capitales. Los convidados no pasaban de cien. No había uno solo que no fuera artista. Había poetas, pintores, músicos, bailarinas, dramaturgos, novelistas, etc.

La Baronesa había querido dar una fiesta solo para artistas. Y la fiesta fue brillante y suntuosa. En la sala del banquete había una mesa en forma de una lira cubierta de flores y de centelleantes vajillas. Alrededor de la lira, en lugar de asientos, había una especie de camas con tapices de raso de tonos fuertes. Al centro de la mesa se alzaba una torre de concha de perla rodeada de seis sátiros de cuyas bocas salía el vino para tomar. Los invitados, tanto hombres como mujeres, vestíamos a la romana y otros a la griega.

Los hombres vestián con manto rojo, celeste, violeta, y en la cabeza llevaban puesta una corona de laurel. Las mujeres llevábamos túnicas de tul de tonos tenues, muchas estaban descalzas y en la cabeza lucían una corona de rosas. La orquesta la componía música de arpas y flautas. Había diez bailarinas que danzaban con cestos de manzanas y granadas; parecían vírgenes atenienses. Entre ellas se destacaba una por las maneras trágicas de danzar. Esa era yo. Soberbiamente pálida, terriblemente estilizada, aérea, frágil, deliciosa, había en su ser un complejo y exquisito refinamiento de sensaciones. Semidesnuda, con el cabello dorado y suelto, con los pies descalzos que parecían dos palomas inquietas y los senos, las manos y el vientre temblorosos como lirios mecidos por la brisa en una tarde rosa. La danzarina era como una aparición, como la diosa de la tentación. Y era que había en la artista gestos extraños de vagos exotismos. ¡Oh! La maravilla de la danza que bailaba al compás de las flautas embriagó de locura a los convidados. Qué prodigio de agilidad, que musicalización del cuerpo, qué tropel de encantos los que creaba su carne rítmica en el tentado vaivén de su vientre, en los ondulantes giros de sus brazos, en el enarcar de su cuello y en su entreabierta boca osculante. Bailó múltiples danzas…

—¿Quién es esa maravilla de tentación? —gritó frenéticamente uno de los convidados.

—Es Dorish Dam —exclamó la Baronesa—, es la más bella y aristocrática muchacha que existe en todo Lima. Es una consumada bailarina, es una estupenda artista. He querido dar con ella, una de las más bellas sorpresas que hayáis sentido. He querido presentarla al gran mundo: primero entre un valioso núcleo de artistas y después será entre esa gente que no tiene ningún valor artístico sino monetario e intrigante… Gente «bien», de sociedad.

—Bravo, bravo, Baronesa —repitieron al unísono todas las voces de los convidados.

—Sí, tomemos por ella. Que abran la boca los sátiros y den vino y más vino para celebrar tan magno acontecimiento. Todos de pie para rendir homenaje a la danzarina de los dieciocho años que tan bien y tan artísticamente los sabe llevar.

—¡Saludo por la danzarina!

—¡Salud! A la hija de Terpsícore.

—¡Por la tentadora!

—¡Por la que ha de hacer padecer a los hombres!

—¡Por la manzana de la discordia!

—¡Por la triunfante!

Dejé que pasara el ruido ensordecedor de los elogios y dirigiéndome a la Baronesa, cuya alegría por mi triunfo en su fiesta la mostraba no solo en su rostro sino en todo el cuerpo que no sabía estarse un solo momento en quietud, le dije:

—Baronesa, estoy completamente aturdida de que en esta soberbia fiesta se me haya aclamado como a una enorme artista. La galantería de los convidados me parece excesiva. Yo les agradezco sus palabras tan ardientes como sonoras. Estoy grandemente satisfecha del derroche de elegancia y buen gusto de este banquete. La sabiduría de la Baronesa es enorme. Yo pido que a ella se le aplauda, porque ella, como cada uno de ustedes, son unos consumados artistas. Perdónenme mi pobre palabrería, el que no sepa hablar mejor. Siento rubor, siento que las mejillas me arden y siento frío en mis manos y en mis pies por la vergüenza de que todos ustedes estén atentos a lo que hablo, a mis palabras tan simples, pero es que me han abrumado con el aplauso por mis bailes que no me queda otro remedio que dar las gracias como pueda. Que me disculpen los señores poetas y literatos, que bien quisiera, si estuviera en mí, enseñarles cómo palpita de emoción en estos momentos mi joven corazón.

Nuevos aplausos estallaron en la sala mareante de lujo y esplendor. Una voz débil y afeminada exclamó:

—Sea bienvenida y admirada, Dorish, la que profesa el culto a Terpsícore. Regocijémonos y bebamos que el tiempo huye y hay que vivir embriagados de algo como dijo Baudelaire.

—Bravo, valiente, poeta, adelante, improvise unos versos a Dorish —dijo una voz ronca.

—Maestro, me obliga a algo que yo deseo vivamente, pero que ahora no lo podría hacer como lo anhelo.

—Anda, muchacho, es una fiesta de artistas. Aquí no hay jurado que dé premio y que por ello haya que tener miedo. Aquí no somos esos señores académicos que en su estupenda vanidad andan poniendo puntos y quitando letras al lenguaje para hacer rabiar a los otros, a los no académicos.

—Magnífico. Maestro, me ha alentado, voy a inspirarme, pero antes que abran las bocas los sátiros y me den vino. Yo amo a Baco que da la alegría y el fuego, porque el vino da impulsos para todo.

Las bocas de los sátiros se abrieron y parecían cintas rojas y doradas los chorros de vino que de ellas salían. El poeta niño, grácil y pálido, con los ojos negros como abismo y la mirada vaga, después de apurar varias copas de licor y de derramar una de ellas sobre su ropa, parándose de su asiento (¡Oh! Poeta memorable, pálido poeta clásico con rostro de mártir) con voz temblorosa describió hermosamente los bailes:

A DORISH DAM

¡Oh! Dorish Dam, yo quiero creer que tú has vivido

de reina de las danzas en el numen de Dante

cuando iba dando a su comedia el colorido

de su admirable Infierno torvo y espeluznante.

Tú has tenido que estar en sus cerebraciones,

en el vaivén de ideas diabólicas cuando

pensaba a su Beatriz entre extrañas pasiones…

Tú has tenido que estar en su Infierno, danzando,

y, por eso, tú tienes ese algo inimitable

de exótico y de bello de una mujer de Sueño,

que comprende del ritmo de la línea inestable,

del secreto de la geometría de Ensueño.

Y si no fuese así, no serías la hermosa

princesa enamorada de múltiples bellezas

que nadie como tú, sultana deliciosa,

nos las enseñas con adorables rarezas…

Y es el milagro: Anitra, danza desconcertante,

todo un bello poema de amor grande y fiero.

Pero ofreciéndole oro como si fuese amante

Y ella bailando loca con su alegre pandero.

¡Oh! Rubinstein. ¡La alegre bacanal tentadora!

Qué bien que te interpreta la sabia danzarina

embriagada en la fiesta... ¡Dorish Dam pecadora

en la gran bacanal roja, exalta y domina!

Y está qué misteriosa, supremamente triste

en esa Muerte de Asa: supremamente bella…

En esa Muerte de Asa, trágica padeciste;

la palidez tenías de solitaria estrella.

Místico Buccalossi. La danza del Incienso

Dorish envuelta en humo muy triste se lamenta

hecha sacerdotisa pide a su Dios inmenso

aplaque su amargura que es tan honda y cruenta.

¿Y la linda muñeca de linda porcelana?

La muñeca costosa, de frágil figurita;

bailando el dulce vals, se hizo una filigrana...

Si tú supieras cómo te pones de bonita.

Marcha fúnebre la danza que cuenta de la muerte.

Danzarina siniestra, desfalleces qué bien

que causas el dolor, que causas daño al verte...

Y para qué más. ¡Oh! Dorish divina.

Si mis versos quisieran convertirse en diamantes,

yo los arrojaría por tus pies bailarina

con el fervor del más bueno de tus amantes.

Cuando acabó de leer los versos, el poeta me entusiasmó tanto, que corrí hacia él y lo abracé por algunos momentos. Los demás convidados al vernos enlazados nos hicieron una rueda para contemplar tan bello como conmovedor cuadro. Enseguida, uno a uno, fueron a abrazarlo. Cómo quedaría el pobre muchacho de tantos fuertes estrujones. Como un gran homenaje, lo llevaron en hombros por toda la sala. Luego, todas las mujeres que había en la fiesta fuimos donde él llevándole muchas flores que deshojamos sobre su sabia testa quedando el suelo cubierto de pétalos.

En la mesa las bandejas humeaban. De pronto, la Baronesa grita con irónica sonrisa:

—Camaradas: de todo un poco. Un momento poesía, otro momento prosa. Así podemos continuar viviendo por los siglos de los siglos.

Todos volvimos la mirada hacia ella para ver lo que pasaba.

—¿No miran cómo humean las bandejas? Aquí la prosa, vengan. Se nos ha servido pichones. Esto es algo delicioso.

—Vale un Perú esa Baronesa —dijo un viejo filósofo—. Vamos a sentarnos y apoderarnos de los pichones. Se vayan a volar para burlarse de nosotros.

Y el viejo fue el primero que corrió a su asiento y, entusiastamente, comenzó a comer el pobre pichón. Yo lo miraba, seguía atenta sus movimientos. En su rostro, terriblemente ajado, se dibujaba una sonrisa de satisfacción. ¿Sería por el placer de encontrarse reunido únicamente con artistas o sería el placer de la deliciosa y blanda carne del fino animalito alado?

Quién sabe. Sería como penetrar lo íntimo de las almas para convencerse de lo que adentro pasa.

Súbito, Doretta Panini, cantante de ópera, irónicamente dijo en voz baja, cerca al oído del joven teólogo Dominico:

—Habrá sufrido usted terriblemente de vernos comer a estos pobres animalitos. Usted que es tan piadoso. Su amargura se revela en las tristes miradas que da a los platos de los convidados. Usted opina que no se les debe de matar y mucho menos comerlos. Pregúntenle al filósofo sobre si es bueno o malo comer el ave que guste al paladar, poseer lo que a uno le place y mirar lo que a los ojos parece bello. Usted, Dominico, no puede negar que le gusta lo bello porque hace rato que mira a Dorish. El don de aquella mujer debe de atraerle, el don de la belleza y el don de ser toda alma y armonía.

Ei joven Dominico se ruborizó; yo aún más que él. ¿Qué significaba aquella malicia de la cantante para con el teólogo? Mi cerebro trabajaba demasiado en aquella fiesta. ¿Así son las reuniones entre los artistas? Me preguntaba. Tal vez, yo no las conocía. Esta es la primera vez que asisto a una de ellas. Hay ratos en que me encuentro aturdida. Cada sorpresa es un nuevo conocimiento de la vida para mí, a pesar de que en el tiempo que conozco a la Baronesa me ha enseñado bastante del mal de ella, pero veo que hay muchas cosas que ignoro aún. Mas ¿por qué la cantante la ha tomado con el joven teólogo? ¿Tendrá celos? ¿De quién? Pero ¿por qué? ¿Acaso a Dominico le he interesado? A mí él, sí. Es tan suave y sereno… Habla poco y observa mucho. En su rostro pálido revela un raro misticismo. Cómo quisiera hablar con él… Y diciéndome esto, la Baronesa me aturdió gritándome:

—Dorish, mira tu plato. ¿En qué piensas que no comes? Saborea la crema, así estarás más dulce. Dorish, todos te miran y quisieran amarte.

Yo miré mi plato de crema, crucé la mirada con Dominico y estrujé entre mis manos unas violetas que llevaba puestas en la cintura.

—Cállate —dijo el filósofo a la Baronesa—. Los secretos del amor no deben ser nunca violados. Hay que dejarlos ocultos para no volvernos locos queriéndolos descifrar. Bien quisiera que me besara la roja y ardiente boca de nuestra buena y adorable Dorish. Cuando ella quiera oír los ruegos de todos y no de uno, entonces será la generosa niña que alivie a los enfermos de amor.

—Cuidado, filósofo, viejo verde —prorrumpió una voz—. Deja que el amor sea para nosotros los jóvenes, los que principiamos vivir.

—Quién dice eso —añadió colérico el filósofo—. La carne bien puede estar vieja, pero el espíritu vivir eternamente joven.

—Bravo, bravo, maestro, eso es bello —a un solo golpe corearon todas las voces de los convidados.

Había momentos en que renegaba de haber ido a la fiesta y había otros momentos en que estaba encantada de ella.

Los platos de crema fueron levantados presentándonos enseguida copas de miel con vinos. Dominico se levantó de su sitio y lo vi palidecer. Apenas llevó a sus labios la copa que luego dejó llena y que a propósito derramó.

—Camaradas, que cada cual esté donde mejor le plazca estar —murmuró la Baronesa—. Bebamos por la alegría de vivir siempre alegres. Dominico, alce su copa, hay que beber. Sabio teólogo, no hay que ser tan místico. Querer saber de las estrellas es un asunto muy oscuro, ocupémonos de lo terrenal, de lo que vemos, oímos y palpamos. Salud, todos, ¡salud!

Al levantar yo la copa para beber, me encontré con la mirada de Dominico. No sé por qué obedecí a ella. No hice más que besar el vino. La Baronesa seguía hablando.

—Salud por todos los presentes. Dominico, levante la copa, hay que embriagarse, aunque sea de lo que usted quiera. Salud, salud.

Dominico al fin contestó:

—Baronesa, yo me embriagaré de divinidad, aunque todos sonrían.

Luego hablé yo:

—Baronesa, yo no tengo ningún arte para embriagarme con él.

—¿Cómo? Y Terpsícore... Va a ofenderse Terpsícore.

El poeta que me había hecho los versos se interpuso hablando:

—Que baile, que baile Dorish para que desagravie a Terpsícore.

—Sí, sí —respondieron todos a una.

No tuve más remedio que darles gusto. Me puse en medio del salón. No quise mirar a Dominico para que no me perturbara. En aquel momento la evocación por la danza fue suprema. Debí bailar maravillosamente, porque después de haber acabado, después de que todos me felicitaron, se acercó Dominico y emocionado vino también a darme un fuerte apretón de manos y a decirme en voz muy baja:

—Es usted maravillosa, danzando enloquece.

Estas palabras llegaron a mí tan hondo, que me creí egoístamente la reina de la fiesta y que los demás no eran más que unos esclavos. Enseguida, pasé a descansar y me cubrí con un tapado color oro. La Baronesa abrió un bello estuche de marfil y obsequió a todos unos cigarrillos olorosos y elegantes. Todos fumábamos. La atmósfera olía a vino y a flores. La charla se hacía interesante.

—Baronesa —dijo el pintor Julián—, es preciso que riamos, tengo ganas de reír. ¿Qué es del bufón? ¿Por qué no lo hace traer?

—Sí, vendrá enseguida.

—Que venga.

La Baronesa tocó un timbre y apareció un paje vestido de rojo y azul. También llevaba el vestido que se usó en la antigua Roma.

—Tartarín, haga venir al bufón.

El paje inclinó la cabeza y desapareció. A los pocos momentos apareció el bufón. Era un hombre pequeñito y gordo, calvo, y con el vientre elevado, unos ojos de avispa y una boca grande. Pero con todo era un ser simpático.

—Aquí está el bufón —exclamó la Baronesa—. Venga todo el que quiera reír.

Todos nos acercamos al bufón.

—A ver, haznos reír, chiquitín regordete —dijo Doretta Panini—. Si te parecieras a Rigoletto, yo te premiaría.

—No señora, yo no quiero parecerme al pobre Rigoletto, al desgraciado padre a quien se le quitó su hija para entregarla al Duque de Mantua. No, señora, yo no quiero ser ese hombre.

—Cállate, bufón. Te hemos llamado para que nos hagas reír.

—Muy bien, Baronesa.

El pobre bufón comenzó a cantar:

Dicen que las solteronas

cuando se están pasando

y se ven jamonas

andan regañando

a las pollitas

por sus amores

a solitas

con los señores…

Ja, ja, ja, —el filósofo reía—. Tiene gracia.

—¿Por qué, filósofo?

—Baronesa, porque tiene gracia el bufón.

—A mí me parece estúpido. A ver si eres más feliz en otra cantata.

A mi lado cuchicheaban el pintor y el poeta diciendo que la Baronesa se había enojado por la copla del bufón que le venía bien a ella.

El bufón comenzó de nuevo:

Dicen que los vejetes

tienen hoy día

a pesar de sus ribetes

la gran osadía

de querer gozar

muy largo y a oscuras

con las niñas puras

que se dejan engañar.

—Ahora sí que me rio con ganas —dijo la Baronesa.

—Voy a premiarte, bufón. ¿No ves que la copla ha estado como para el filósofo?

—Baronesa, esta copla va por la otra que ha sido dedicada a usted —respondió el filósofo.

Yo temí un desagrado entre el filósofo y la Baronesa. Pero no, eran tan amigos que resolvieron ambos reír grandemente. Para eso habían hecho traer al bufón.

Dominico se retiró del grupo y yo también. Para ninguno de los dos tenía gracia el pobre bufón. Por el contrario, veíamos en él al obrero que trabaja para que no le falte el pan. El trabajo de este hombre era el de hacer reír a los demás. La orquesta de flautas y arpas comenzó a tocar. El bufón desapareció de la sala. Algunos de los invitados veían fantásticos mundos a consecuencia del mucho vino. El vino comenzaba su alegre o diablesca acción.

Un grupo de artistas discutía seriamente, mientras otros recostados en divanes se acariciaban gozando de la libertad de aquella fiesta romana, especie o casi bacanal. Quién iba a criticar allí si todos eran civilizados y si para ellos no existía prejuicio ninguno. Era el arte y el vicio unidos. Quién iba a hablar mal si todos eran de la misma sociedad de «embriagarse de lo que cada uno desee».

La mesa lira en que habíamos comido lucía un bello desorden de bandejas, flores, copas y luces. Seis eran los artistas que hablaban en tono bullicioso y en tema serio. Yo, desde lejos, escuchaba. La Baronesa se me acercó y besándome la frente me dijo:

—¿Estás contenta? ¿Te gusta la fiesta? ¿De qué quieres embriagarte?

—De saber y de entender todas estas cosas que estoy viendo y oyendo.

—Haces muy bien, escucha, mira y practica.

Al ver la Baronesa que miraba atentamente a los seis artistas que discutían se alejó de mí.

Así hablaban los seis artistas:

El pintor

No les parece que debemos inclinarnos ante la seriedad de las canas de uno de los más grandes filósofos que con nosotros comparte de esta fiesta. Está pensativo el filósofo. Algún nuevo tratado de filosofía seguramente le preocupa. ¿Será la filosofía del que se divierte o la virtud del que no se divierte?

El filósofo

No, ni una ni otra cosa es. Estoy en el tratado de la filosofía del mediocre. Estoy pensando en el pobre bufón. En aquel hombre que tal vez en medio del dolor tiene que divertir a los otros por la grave necesidad de tener que vivir fuere como fuere.

El crítico

Ya comprendo. Ahora quieren hacer virtud del bufón que divierte, donde solo hay el negocio como otro cualquiera. Hágame a mí también virtud, puesto que digo la verdad de los demás.

El filósofo

Tú chanceas, crítico. Siempre vives de burla.

El teólogo

Porque siempre vive del comentario de los otros.

El crítico

Calla, tú, traficante de creencias y rebuscador de religiones y de falsos dioses.

El teólogo

Sí, traficante, pero de almas para que tengan una sola creencia religiosa, una elevada fe de bien. Para que no tengan falsos dioses.

El crítico

¿Cuál es el Dios que tú quieres que sea el único?

El teólogo

Cristo. Aquel divino mártir de las catorce estaciones en su vía crucis. Cristo, únicamente él.

El poeta

Yo estoy con el teólogo. No hay poema más bello que el de la «Pasión y muerte». Jesús de Nazaret, espíritu divino, regó su sangre por los mortales y su huella santa ha quedado en el mundo por los siglos de los siglos. Quien lo niegue es un desequilibrado. La religión de Cristo es la única religión verdadera. La prueba de ello es la que más creyentes tiene y sobre la que se ha escrito cosas más bellas.

La cantante

La Biblia, por ejemplo…

El poeta

¡Ah! «El Cantar de los Cantares». ¿Queréis algo más hermoso?

La cantante

Filósofo, ¿qué opina de esto de religiones?

El filósofo

Con tal de que cada cual crea en algo superior, bien puede ser su dios y adorarlo, una planta, una estrella, el sol o la luna. Todo ello no llegamos a comprenderlo. Pero en sí, hay algo que tememos y respetamos. No importa la forma de adoración ni el nombre que le ponga. Que el espíritu se eleve puro hacia el Dios que adoramos, eso es todo, porque al querer el ser humano discernir, comprender de la existencia de ese algo superior, sería caer en la locura. Hay una leyenda sobre San Agustín. Se dice que este santo, una noche, yéndose a las orillas del mar y mirando hacia el cielo, se preguntaba quién habría hecho a Dios y no pudiendo explicárselo y sintiéndose con el cerebro confuso, oyó que una voz misteriosa le decía: «Desiste de tu idea, eso no lo podrá comprender mortal alguno. Es como si quisieras ahora contar cuántas estrellas tiene el cielo».

El crítico

Hermosa filosofía. ¿Quiere ahora el filósofo contarnos algo sobre la creación del mundo y sobre el valor de Adán y Eva?

El teólogo

¿Y el filósofo al describirnos a la pareja, a quién va a darle la supremacía espiritual y material?

La cantante

Claro que a nosotras. A la mujer, la supremacía espiritual; y al hombre, la material, la bruta. Baronesa, Baronesa, venga pronto. Se discute de algo grave.

El poeta

La Baronesa está pensativa, no oye ahora. Fuma. Fíjense que sigue con atención las espirales que se forman del humo de su cigarrillo. Crea seguramente alguna maravillosa escultura. Está embelesada.

La cantante

Baronesa, interrumpa su sueño, venga.

La Baronesa con la mirada cansada y soñolienta se puso de pie y arrojando sobre un platillo de oro el cigarrillo acudió presurosa a la llamada de la cantante.

La Baronesa

¿De qué se trata? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?

El poeta

Usted estaba seguramente embebida en alguna creación.

La Baronesa

Sí, una cabeza… Un cuerpo…

El crítico

De hombre o de mujer.

El pintor

¡Qué indiscreción!

La Baronesa

Creaba la copia de un cuerpo divino de mujer.

La cantante

Magnífico, porque lo ideal pertenece a la mujer. Baronesa, se discute aquí sobre si la supremacía espiritual nos pertenece a nosotras o no. Dé su fallo.

La Baronesa

Que dé el fallo el pálido y meditabundo teólogo.

El teólogo

Sí, la supremacía espiritual le pertenece a la mujer, porque se eleva fácilmente sobre las cosas sublimes. Tiene el don de la rápida comprensión y de un hondo sentimiento. Sus fibras son más sensibles que las del hombre; por eso, se eleva siempre a lo «azul». Llamemos en este caso «azul» a todo lo bello. Y pese a quien le pese de los que estamos aquí. Que lo repliquen y lo diga el pintor, el poeta y la escultora, que tienen alma de artistas, por qué la mujer espiritualmente es superior al hombre. ¿Acaso porque fue hecha para gobernar moralmente el mundo por medio de su ingenio y hermosura?

La serpiente fue sabia al darle el dominio, al dirigirse a Eva para dar el principio, el discernimiento del bien y del mal por los siglos de los siglos. ¿Por qué la serpiente no se dirigió a Adán? Porque Eva era hecha del barro purificado, porque era su presencia el objeto triunfante de su obra, porque la mujer es lo más hermoso que hay en la creación. Porque sí. Este porque sí, que el filósofo lo analice si quiere y dé explicación.

El filósofo

Bello orador es el teólogo. Porque sí, es una filosofía tan sabia que ni el mismo Salomón hubiera podido darle a esa frase una precisa síntesis de su valor. Porque sí, sencillamente, es una resolución de la voluntad.

Yo, que desde lejos escuchaba tan profunda discusión y teniendo a mi lado un montón de flores, estrujándolas, fijé la mirada en el teólogo que tan bellamente había defendido a la mujer. Ese hombre me encantaba, me atraía. Tenía que agradecerle a la Baronesa una fiesta tan original y hermosa. Llena a cada hora de sensaciones gratas. ¡Ah! el talento de la Baronesa. Cómo ha podido su cerebro organizar una diversión tan hermosa y exótica, con libertades de cortesana y caprichos diabólicos de artista. Con todo, me sentía feliz en ese ambiente. La discusión seguía:

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.