Kitabı oku: «La reina de los caribes»

PRIMERA EDICIÓN REVISADA Y CORREGIDA, CANGREJO EDITORES: NOVIEMBRE DE 2017

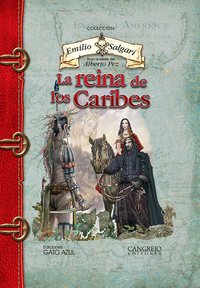

Título original en italiano: La regina dei Caraibi

©Emilio Salgari

© Jorge Grubissich, por la adaptación

©Ediciones Gato Azul, 2017

edicionesgatoazul@yahoo.com.ar Buenos Aires, Argentina

©Cangrejo Editores, 2017

Transversal 93 núm. 63-76 Int. 16, Bogotá, D.C., Colombia

Telefax: (571) 276 6440 - 541 0592

cangrejoedit@cangrejoeditores.com www.cangrejoeditores.com

ISBN: 978-958-5532-17-5

DIRECCIÓN EDITORIAL: Leyla Bibiana Cangrejo Aljure

PRODUCCIÓN EDITORIAL: Víctor Hugo Cangrejo Aljure

PREPRENSA DIGITAL: Cangrejo Editores Ltda.

ILUSTRACIONES: Alberto Pez

DISEÑO GRÁFICO: Germán I. Bello Vargas

Todos los derechos reservados, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema recuperable o transmitida en forma alguna o por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin previo permiso escrito de Cangrejo Editores.

IMPRESO POR: Colombo Andina de Impresos S.A.

Impreso en Colombia - Printed in Colombia

La transformación a libro digital de este título fue realizada por Nord Compo.

Emilio Salgari

Emilio Salgari (Verona, 1862 - Turín, 1911) nace en una familia de pequeños comerciantes. Desde muy joven quiso ser marino. Estudió en el Real Instituto Técnico Naval de Venecia, sin que alcanzara a obtener el título de capitán de gran cabotaje. Su experiencia como hombre de mar parece estar limitada a unos pocos viajes de entrenamiento en un navío escuela, y a uno como pasajero cuya travesía por el Adriático fue de tres meses, atracando en el puerto de Brindisi. No hay evidencia alguna de que realizase otros viajes, aunque el autor lo refiere en su autobiografía, afirmando que muchos de los personajes de sus obras están inspirados en las personas que conoció en su vida en el mar. Salgari se autodenominó «capitán» y llegó a firmar así algunas de sus obras.

En 1882 Salgari regresó a Verona, donde organizó una biblioteca ambulante y se dedicó al periodismo. La primera producción literaria de este escritor y periodista italiano la conforman relatos breves, pequeñas composiciones líricas y memorias. Se inició en la novela con I selvaggi della Papuasia (1883), publicada por entregas en el periódico milanés La Valigia. En el mismo año se lanza en el periódico veronés La Nuova Arena su primera novela Tay-See, publicada luego con el título La rosa del Dong-Giang. En octubre de ese año comenzó a publicarse El Tigre de la Malasia, primera versión de la novela inaugural del ciclo de Sandokán, que se editaría posteriormente bajo el título Los tigres de Mompracem. La primera novela en publicarse de forma independiente fue La favorita del Mahdi, en 1887.

Debido al gran éxito de sus obras, logró un puesto como redactor fijo en La Nuova Arena, puesto que desempeñó por 10 años. En esa época circuló un artículo del periodista Giuseppe Biasioli, en el cual se refirió al escritor como «mozo». El término ofendió tanto a Salgari que lo desafió a duelo. El resultado: Biasioli tuvo que ser hospitalizado y Salgari permaneció en la cárcel por seis meses.

En 1889 su padre se suicida, siendo este el primero de una cadena de suicidios familiares. En enero de 1892 contrajo matrimonio con la actriz de teatro Ida Peruzzi, el amor de su vida, con quien tuvo 4 hijos. En 1892 el escritor trasladó su residencia a Turín, donde trabajó para la editorial Speirani, especializada en novelas juveniles.

En 1898 el editor Donath convenció a Salgari para que se mudase a Génova. Allí conoció al más destacado ilustrador de su obra, Giuseppe «Pipein» Gamba. En 1900 regresó a Turín. La economía familiar se fue haciendo cada vez más complicada, a pesar del trabajo incansable de Salgari para mantener a su familia dignamente. En 1907 cesó su contrato con Donath y pasó a trabajar para la editorial Bemporad, para la cual escribiría, hasta su muerte en 1911, un total de diecinueve novelas. Su éxito entre el público juvenil fue creciendo, llegando algunas de sus novelas a alcanzar tiradas de cien mil ejemplares. Sin embargo, su desequilibrio emocional y la locura de su esposa, quien tuvo que ser internada en el psiquiátrico de Collegno, cerca de Turín, le condujeron al suicidio. Después de un intento fallido en 1909, finalmente se quitó la vida, el 25 de abril de 1911. Dejó escritas tres cartas, dirigidas respectivamente a sus hijos, a sus editores y a los directores de los periódicos de Turín.

A lo largo de su prolífica carrera como escritor, Salgari escribió, según su biógrafo Felice Pozzo, ochenta y cuatro novelas y un número de relatos cortos imposible de determinar. La mayor parte son novelas de aventuras ambientadas en lugares exóticos, aunque cultivó también la ciencia ficción, en su novela Las maravillas del 2000, (1907).

Algunas de las novelas de Salgari están relacionadas entre sí, protagonizadas por los mismos personajes, constituyendo extensos ciclos narrativos, como Piratas de Malasia, el de Piratas de las Antillas y el de Piratas de las Bermudas.

El ciclo Piratas de Malasia, el más extenso de Salgari con once novelas, tiene como protagonista al pirata Sandokán, llamado «el Tigre de la Malasia», un príncipe de Borneo desposeído de su trono por el colonialismo británico (en la misma época en que la narrativa de aventuras británica enaltece su política colonialista, Salgari hace protagonista de sus novelas a un resistente anticolonialista. Los británicos —y sobre todo el llamado «rajá blanco» de Sarawak, en Borneo, James Brooke, personaje que existió realmente— son los principales enemigos del héroe, quien cuenta con el apoyo de otros personajes, como su amigo fraterno, el portugués Yáñez, o Sambigliong). El ciclo mezcla dos líneas narrativas: la protagonizada por Sandokán y Yáñez, y otra, que comienza en la India, protagonizada por el indio Tremal-Naik y el mahrato Kammamuri (Los misterios de la jungla negra) en su lucha contra los malvados thugs, adoradores de la diosa Kali. Ambas líneas confluyen en la novela Los piratas de Malasia, convirtiéndose Tremal-Naik y Kammamuri en grandes amigos y seguidores incondicionales de Sandokán y Yáñez. El principal personaje femenino de la serie es la amada de Sandokán, la inglesa Lady Mariana Guillonk, llamada la «Perla de Labuán». Conforman este ciclo:

1 1. Los misterios de la jungla negra (I misteri della jungla nera, 1895).

2 2. Los tigres de la Malasia (189ó; también conocida como Los tigres de Mompracem).

3 3. Sandokán, el Tigre de Malasia (también conocida como Los piratas de la Malasia, 1900).

4 4. Los dos tigres (Le due tigri, 1904; también traducida como Los dos rivales).

5 5. El rey del mar (Il re del mare, 190ó).

6 6. A la conquista de un imperio (Alla conquista di un impero, 1907).

7 7. La venganza de Sandokán (Sandokan alla riscossa, 1907).

8 8. La reconquista de Mompracem (La riconquista del Mompracem, 1908).

9 9. El falso brahmán (Il bramino dell’Assam, 1911).

10 10. La caída de un imperio (La caduta di un impero, 1911).

11 11. El desquite de Yáñez (La rivincita di Yanez, 1913).

A los ciclos Piratas de las Antillas y Piratas de las Bermudas pertenecen:

1 1. El Corsario Negro (Il Corsaro Nero, 1898).

2 2. La reina de los caribes (La regina dei Caraibi, 1901).

3 3. La hija del Corsario Negro (La figlia del Corsaro Nero, 1905).

4 4. El hijo del Corsario Rojo (Il figlio del Corsaro Rosso, 1908).

5 5. Los últimos filibusteros (Gli ultimi filibustieri, 1908. También traducida como Los últimos piratas).

Otros títulos del autor:

1 1. El Capitán Tormenta (Capitan Tempesta, 1905).

2 2. El León de Damasco (Il leone di Damasco, 1910).

3 3. La favorita del Mahdi (La favorita del Mahdi, 1887).

*Referencias tomadas de Biografías y Vidas. Y de la Web.

1

El Corsario Negro

El mar Caribe, en plena tormenta, mugía furioso, lanzando verdaderas montañas de agua contra los muelles de Puerto-Limón y las playas de Nicaragua y de Costa Rica.

Aún no se había puesto el sol, pero las tinieblas comenzaban a invadir la tierra, como si estuvieran impacientes por presenciar la lucha encarnizada de los elementos.

El astro del día, rojo como un disco de cobre, solo proyectaba pálidos rayos a través de los jirones de las densísimas nubes que de cuando en cuando lo velaban por completo.

No llovía; pero las cataratas del cielo no debían de tardar en abrirse, y ese era el motivo por el cual casi todos los habitantes se habían apresurado a abandonar la ciudadela y los muelles del pequeño puerto, buscando un refugio en sus moradas.

Tan solo algunos pescadores y algunos soldados de la pequeña guarnición española se habían atrevido a permanecer en la playa, desafiando con obstinación la creciente furia del mar y las trombas de agua que el viento abatía sobre la tierra.

Un motivo, sin duda muy grave, los obligaba a estar en acecho. Hacía algunas horas que había sido señalada una nave en la línea del horizonte y, por la dirección de su velamen, parecía tener intención de buscar un refugio en la pequeña bahía.

En otra ocasión nadie habría reparado en la presencia de un velero; pero en 1680, época en que comienza nuestra historia, el caso era muy distinto. Cualquier nave que viniese de alta mar producía una viva emoción en las poblaciones españolas de las colonias del golfo de México, ya del Yucatán o de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá o de las grandes islas antillanas.

El temor de ver aparecer la vanguardia de alguna flota de filibusteros, los audacísimos piratas de las Tortugas, sembraba el desconsuelo entre aquellas industriosas poblaciones. Bastaba que se notase algo sospechoso en las maniobras de las naves que arribaban, para que las mujeres y los niños corrieran a encerrarse en sus casas y los hombres se armaran precipitadamente.

Si la bandera era española la saludaban con estrepitosos vivas, celebrando el raro caso de haber esquivado los cruceros de los corsarios. Si era de otra nación, el terror invadía colonias y soldados, y hacía palidecer hasta a los oficiales, ennegrecidos por el humo de las batallas.

Los desmanes y saqueos llevados a cabo por Pedro el Grande, Brazo de Hierro, John Davis, Montbar, el Corsario Negro y sus hermanos el Rojo y el Verde y el Olonés, habían sembrado el pánico en todas las colonias del golfo; y aun más, porque en aquella época se creía de buena fe que los piratas eran de estirpe infernal y, por lo tanto, invencibles.

Viendo aparecer a aquella nave, los pocos habitantes que se habían detenido en la playa a contemplar la furia del mar habían renunciado a la idea de volver a sus casas, no sabiendo aún si tenían que habérselas con algún velero español o con algún osado filibustero en crucero por la costa en espera de los famosos galeones cargados de oro.

Viva inquietud se reflejaba en el rostro de todos, tanto pescadores como soldados.

—¡Nuestra Señora del Pilar nos proteja! —decía un viejo marinero, moreno como un mestizo y asaz barbudo—; pero les digo, amigos, que esa nave no es de las nuestras. ¿Quién se atrevería con semejante tormenta a empeñar tal lucha a tanta distancia del puerto, si no fuese tripulada por los hijos del diablo, esos bandidos de las Tortugas?

—¿Estás seguro de que se dirige hacia aquí? —preguntó un sargento que estaba en un grupo de soldados.

—Segurísimo, señor Vasco. ¡Mire! Ha dado una bordada1 hacia el Cabo Blanco, y ahora se prepara a volver sobre sus pasos.

—Es un bricbarca2, ¿no es cierto, Alonso?

—Sí, señor Vasco. Un magnífico leño, a fe mía, que lucha ventajosamente contra el mar, y que antes de una hora dará frente a Puerto-Limón.

—¿Y qué te induce a creer que no es una nave de las nuestras?

—Si ese leño fuese español, en vez de venir a buscar un refugio en nuestra bahía, que es poco segura, habría ido a la de Chiriqui. Allí las islas resguardan de las furias del mar, y puede encontrar seguro asilo una escuadra entera.

—Quizás tengas razón; pero yo dudo mucho que esa esté tripulada por corsarios. Puerto-Limón no puede excitar sus ambiciones.

—¿Sabes lo que pienso, señor Vasco? —dijo un joven marinero que se había destacado del grupo.

—Dime, Diego.

—Que esa nave es el Rayo, del Corsario Negro.

A tan inesperada salida, un estremecimiento de terror sobrecogió a todos los presentes: hasta el sargento, a pesar de haber ganado los galones en el campo de batalla, se tornó lívido.

—¡El Corsario Negro aquí! —exclamó, con acentuado temblor—. ¡Estás loco!

—Pues bien; voy a demostrarte lo contrario —dijo el marinero—. Hace dos días, mientras yo estaba pescando cerca de las islas de Chiriquí, vi pasar una nave a menos de un tiro de arcabuz de mi velero. Aquella nave no se llamaba ni la Paz ni la Esperanza; en su popa brillaba en letras de oro un nombre: el Rayo.

—¡Caramba! —exclamó el sargento con tono airado—. ¡Y no has dicho nada!

—No quería asustar a la población —dijo el joven.

—Si lo hubieras advertido, se habría enviado a alguien para pedir socorro a San Juan.

—¿Para qué? —preguntaron en son de burla los pescadores.

—Para rechazar a esos hijos de Satanás —repuso el sargento.

—¡Hum! —dijo un pescador, alto como un granadero y fuerte como un toro—. Yo he combatido contra esa gente, y sé lo que valen. Estaba en Gibraltar cuando apareció la flota del Olonés y del Corsario Negro. ¡Voto a…! Son marineros invencibles; se lo digo yo, señor sargento.

—¿Crees eso, Cárdenas?

—Ya se convencerá pronto, señor Vasco. ¡Fíjese! Aquella nave ha puesto la proa hacia el puerto. Dentro de media hora estará aquí; intenta oponer resistencia, si te atreves. Por mi parte, voy a esconderme lo mejor posible; luego me salvaré por los bosques.

—¿Y dejarás que invadan la ciudadela? —preguntó, indignado, el sargento.

—Cuando no se puede defender una fortaleza se abandona —repuso el gigante—. Señor Vasco, si quieres detener el paso a los corsarios puedes hacerlo.

Dicho esto, el marinero giró sobre sus talones y se fue. Los pescadores que se hallaban en la playa parecían inclinados a seguir su ejemplo, cuando un hombre ya de edad, que hasta entonces había permanecido silencioso, los detuvo con un gesto.

Tenía en la mano un catalejo, con el cual había estado explorando el mar.

—¡Deténganse! —les dijo—. El Corsario Negro es un hombre que no hace daño a quien no se le resiste.

—¿Qué sabes tú? —le preguntó el sargento.

—Yo conozco al Corsario Negro.

—¿Y crees que esa nave sea la suya?

—Sí; esa nave es el Rayo.

—¡Mil bombardas! —exclamó un pescador—. ¡Huyamos, amigos!

Nadie se movió. Pescadores y soldados continuaron en la playa, mirando con espanto el velero, que luchaba penosamente contra la tempestad.

Parecía que el terror los había petrificado. Hasta el sargento había perdido toda su audacia; se habría dicho que en aquel momento sus piernas se negaban a sostenerle.

Entretanto la nave seguía aproximándose, a pesar del huracán. Parecía un inmenso pájaro marino volteando sobre el mar tempestuoso. Salvaba intrépidamente la cresta de las olas, desapareciendo casi por completo para volver a mostrarse a la incierta luz crepuscular.

Los rayos caían en torno de sus palos, y la lívida luz de los relámpagos se reflejaba en sus velas, enormemente hinchadas. Las olas la asaltaban por todas partes, lamiendo sus flancos y barriendo a veces la cubierta; pero la nave no cedía. Había renunciado a las bordadas y marchaba enfilando el puerto, como si hubiera estado cierta de encontrar un asilo seguro y amigo. ¿Quién podía ser el audaz que tan intrépidamente desafiaba el furor del mar Caribe? Solo un marinero de las Tortugas, uno de aquellos condenados corsarios, podía atreverse a tanto.

Los pescadores y soldados se miraban unos a otros, viendo la nave llegar al antepuerto después de un último bandazo3.

—¡Está llegando! —exclamó uno de ellos—. ¡A bordo preparan las anclas!

—¡Huyamos! —gritaron otros—. ¡Son los corsarios!

Los pescadores, sin esperar a más, partieron corriendo y desaparecieron por las calles de la pequeña ciudad, o mejor dicho, del pueblito, porque en aquella época Puerto-Limón contaba aún con menos población que en nuestros días.

El sargento y sus soldados, después de una breve vacilación, siguieron el ejemplo de los pescadores, dirigiéndose hacia el fortín, que se encontraba en la extremidad opuesta del muelle, en la cima de una roca y dominando la bahía.

Puerto-Limón contaba con una guarnición de ciento cincuenta hombres y dos piezas de artillería, siéndole, por tanto, imposible empeñar una lucha contra aquella nave, que debía poseer numerosas y potentes armas. A los defensores de la ciudadela solo les quedaba la esperanza de encerrarse en el fortín y dejarse asediar.

La nave, en tanto, a pesar de la furia del viento y del mar, había entrado audazmente en el puerto y había echado anclas a cincuenta metros del muelle.

Era un espléndido bricbarca de forma esbelta, de carena4 estrechísima y alta arboladura5; un verdadero barco de corso. En sus costados, cinco a babor y cinco a estribor, asomaban la boca de otras tantas piezas de artillería, dignas compañeras de las dos que se veían en la cubierta.

En la popa ondeaba una bandera negra con una dorada en el centro, y encima de ella una corona gentilicia. En el castillo de proa, en la toldilla6 y en los costados se veían muchos marineros armados, mientras a popa algunos artilleros apuntaban las dos piezas hacia el fortín, dispuestos a desencadenar contra él un huracán de hierro.

Plegadas las velas y echadas otras dos anclas, una chalupa que fue arriada por sotavento se dirigió hacia el muelle. La tripulaban quince hombres armados de fusiles, pistolas y sables cortos y anchos muy usados por los filibusteros.

A pesar del incesante movimiento del mar, la chalupa, hábilmente dirigida, tocó junto a un viejo barco español que acababa de destrozarse sobre un banco de arena, y que con su mole oponía una barrera a la furia de las aguas, y, salvando algunas escolleras, arribó felizmente al muelle.

Ningún soldado español había osado aparecer. La pequeña guarnición permanecía en el fortín, juzgando inoportuno intervenir, en consideración especialmente a aquellos doce imponentes cañones, suficientes para barrer la playa en un momento.

Mientras algunos hombres, aguantando con los remos, tenían quieta la chalupa, un hombre que iba a proa, con un salto extraordinario, digno de un tigre, se lanzó al muelle. Aquel audaz que se atrevía a desembarcar solo en una población de dos mil habitantes, tal vez resueltos a atacarlo como a una bestia feroz, era un arrogante tipo de hombre, de unos treinta y cinco años, más bien alto y de porte aristocrático.

Las líneas de su rostro eran bellas y varoniles, a pesar de su palidez cadavérica. Tenía la frente espaciosa y surcada por una arruga que daba a su cara no sé qué aire de tristeza; labios rojos y pequeños, y ojos negros de forma perfecta y mirada altiva.

Si su rostro era triste y fúnebre, el vestido no era más alegre. Iba vestido de negro de pies a cabeza, pero con elegancia desusada entre los corsarios. La casaca era de seda negra, adornada con encajes de igual color; los calzones, la faja que sostenía la espada, las botas y hasta el sombrero eran negros también. Hasta la gran pluma que le caía sobre los hombros era negra, como asimismo las armas.

Aquel extraño personaje se detuvo para mirar las casas de la ciudad, cuyas ventanas estaban todas cerradas. Una sonrisa burlona asomó a sus labios.

—¡Cuánto miedo reina aquí! —murmuró—. Seré sin dificultad dueño de esta plaza.

Se volvió hacia los hombres que permanecían en la chalupa y dijo:

—¡Carmaux, Wan Stiller, Moko! ¡Síganme!

Un negro de estatura gigantesca, un verdadero hércules, saltó a tierra, y tras él dos hombres blancos. Estos, que frisaban en los cuarenta años, tenían la tez bronceada y líneas duras y angulosas.

Estaban armados de mosquetes y sables, y sus vestidos consistían en simples camisas de lana y calzón corto, que mostraba sus piernas musculosas cubiertas de cicatrices.

—Henos aquí, capitán —dijo el negro.

—Que la chalupa vuelva a bordo.

—Perdona, capitán —dijo uno de los dos marineros—, no me parece prudente aventurarnos tan pocos en la ciudad.

—¿Tienes miedo, Carmaux? —preguntó el capitán.

—¡Por el alma de mis muertos! —exclamó Carmaux—. ¡No supondrás eso! Hablo por ti.

—El Corsario Negro no ha tenido nunca miedo, Carmaux.

—Si alguien se atreviese a sostener lo contrario, le cortaría la lengua, capitán.

—Entonces, ¡basta! ¡Síganme!

Se volvió hacia la chalupa, gritando a los que la tripulaban:

—¡Vuelvan a bordo, y díganle a Morgan que esté pronto a zarpar!

Y viendo que los remeros vacilaban, añadió con tono que no admitía réplica:

—¿No me entienden? ¡Márchense!

Cuando vio alejarse la chalupa, luchando contra las aguas, se volvió hacia sus tres compañeros, diciendo:

—Vamos en busca del administrador del duque.

—¿Me permites una palabra, capitán? —preguntó el llamado Carmaux.

—Habla, pero sé breve.

—No sabemos dónde vive ese excelente administrador, capitán.

—¿Y qué importa? Lo buscaremos.

—No veo ni un ser viviente en este pueblito. Parece que los habitantes, al ver al Rayo, han sentido necesidad de estirar las piernas.

—He visto por allá un fortín —repuso el Corsario Negro—. Si nadie puede decirnos por aquí dónde podemos encontrar al administrador, iremos a preguntárselo a la guarnición. Los españoles son muy galantes.

—¡Por los cuernos de Belcebú! ¿Ir a preguntárselo a la guarnición? ¡No somos más que cuatro, señor!

—¿Y los doce cañones del Rayo?, ¿no los cuentas? Vamos, ante todo, a explorar esas calles.

—Tendremos malos encuentros, señor —dijo el compañero de Carmaux.

—¡Oh, Wan Stiller! ¿Acaso los hamburgueses se han vuelto cobardes de algún tiempo a esta parte?

—No lo creo, capitán.

—Carguen los mosquetes, y vamos.

Mientras sus acompañantes obedecían, el Corsario Negro dobló el tabardo7 que sobre el brazo llevaba, se caló el fieltro hasta los ojos y, desenvainando la espada con ademán resuelto, dijo:

—¡Adelante, hombres del mar! ¡Yo los guío!

La noche había cerrado, y el huracán, en vez de calmarse, parecía aumentar. El viento se engolfaba8 por las estrechas callejuelas con mil siniestros rugidos, levantando remolinos de polvo, mientras por las nubes, negras como el azabache, cruzaban deslumbradores relámpagos, pronto seguidos del fragor del trueno.

La ciudad seguía pareciendo desierta. No se veía ni una luz en sus calles, y menos a través de las persianas que cubrían las ventanas. Hasta las puertas estaban cerradas, y probablemente atrancadas. La noticia de la llegada de los corsarios de las Tortugas debía haber corrido entre los habitantes, pues todos se habían apresurado a recluirse en sus casas.

El Corsario Negro, tras una breve vacilación, se internó en una calle que parecía la más larga de la ciudad. Un viento furioso barría el suelo, arrancaba las tejas y desbarataba persianas y compuertas. De cuando en cuando, piedras levantadas por el viento caían a la calle, deshaciéndose con el choque; pero los cuatro hombres ni se ocupaban de ellas.

Habían llegado ya a la mitad de la calle, cuando el Corsario Negro se detuvo bruscamente, gritando:

—¿Quién vive?

Una forma humana había aparecido en el ángulo de una esquina y, viendo a aquellos cuatro hombres, se había ocultado rápidamente tras un carro de heno abandonado.

—¿Una emboscada? —preguntó Carmaux acercándose al capitán.

—¡O un espía! —dijo éste.

—¿Era un hombre solo?

—Sí, Carmaux.

—Acaso la vanguardia de algún destacamento de enemigos. Yo creo, capitán, que has hecho mal en aventurarte por aquí con tan escasa compañía.

—Ve a prender a ese hombre y tráelo aquí.

—Yo me encargo de eso —dijo el negro empuñando su pesado espadón.

—¡Eh, compadre Saco de carbón! —exclamó Carmaux—. Primero los blancos; después, el negro.

—El compadre blanco puede cederme este favor.

—Saco de carbón, eres libre de ir a recibir un tiro —exclamó riendo Carmaux.

—¡Vamos, date prisa! —dijo el Corsario con un gesto de impaciencia.

El gigantesco negro atravesó en tres saltos la calle y cayó sobre el hombre escondido tras el carro. Agarrarle por el cuello y levantarle como si fuese un fantoche fue cuestión de un momento.

—¡Socorro!… ¡Me matan!… —aulló el desgraciado, defendiéndose con desesperación.

El negro, sin cuidarse de sus gritos, lo llevó ante el Corsario, y le dejó en el suelo.

—¡Buen tipo! —exclamó Carmaux, con una carcajada—. ¿Eh, compadre; dónde has pescado ese cámbaro9?

El hombre que el negro había dejado ante el Corsario no tenía el aspecto de un soldado ni de valiente.

Era un pobre burgués, algo viejo, con una nariz monumental, dos ojuelos grises y una monstruosa joroba plantada entre los hombros. Aquel desgraciado estaba lívido por el terror, y sentía tan pronunciado temblor nervioso que amenazaba desvanecerse de miedo.

—¡Un jorobado! —exclamó Wan Stiller, que le vio a la luz de un relámpago—. ¡Nos traerá buena suerte!

El Corsario Negro había puesto una mano en el hombro del español, preguntándole:

—¿Adónde ibas?

—Soy un pobre diablo que nunca hizo mal a nadie —gimió el jorobado.

—Te pregunto que adónde ibas —dijo el Corsario.

—Este cangrejo corría al fuerte para hacernos prender por la guarnición —dijo Carmaux

—No, excelencia —gritó el jorobado—. ¡Se lo juro!

—¡Por cien mil diablos! —exclamó Carmaux—. ¡Este me ha tomado por algún gobernador! ¡Excelencia! ¡Oh!

—¡Silencio, hablador! —gruñó el Corsario—. Vamos, ¿adónde ibas?

—En busca de un médico, señor —balbuceó el jorobado—. Mi mujer está enferma.

—¡Mira que si me engañas te hago colgar del palo mayor de mi nave! Te juro…

—Deja los juramentos, y responde. ¿Conoces a don Pablo Ribeira?

—Sí, señor.

—¿Administrador del duque Wan Guld?

—¿El ex gobernador de Maracaibo?

—Sí. Le conozco personalmente.

—Pues bien; llévame a su presencia.

—Pero… señor…

—¡Llévame! —gritó amenazadoramente el Corsario—. ¿Dónde vive?

—Aquí cerca, señor… excelencia…

—¡Silencio! ¡Adelante, si estimas tu pellejo! Moko, sujeta a este hombre y cuida de que no se te escape!

El negro cogió al español en brazos, a pesar de sus protestas, y le preguntó:

—¿Dónde es?

—Al final de la calle.

—¡Pues vamos allá! Así no te cansarás.

La pequeña caravana se puso en marcha. Procedía, sin embargo, con cierta precaución, deteniéndose a menudo en los ángulos de las calles transversales, por temor a caer en alguna emboscada o a recibir una descarga a quemarropa.

Wan Stiller vigilaba las ventanas, pronto a descargar su mosquete contra la primera persiana que se hubiese abierto o contra la primera esterilla que se hubiese alzado. Carmaux, a su vez, no perdía de vista las puertas. Llegados al final de la calle, el jorobado se volvió hacia el Corsario, y señalando una casa de buen aspecto, edificada en piedra y coronada por un torreón, le dijo:

—Aquí es, señor.

—¡Bien está! —repuso el Corsario.

Miró atentamente la casa, se acercó a las dos esquinas para cerciorarse de que nadie se escondía en las calles adyacentes, y acercándose a la puerta la golpeó con el pesado aldabón de bronce que de ella pendía. Aún no había cesado el ruido de la llamada cuando se oyó abrir una persiana y una voz desde el último piso que preguntaba:

—¿Quién eres?

—¡El Corsario Negro! ¡Abrid, o prendemos fuego a la casa! —gritó el capitán haciendo brillar su espada a la lívida luz de un relámpago.

—¿A quién buscas?

—A don Pablo de Ribeira, administrador del duque Wan Guld.

En el interior de la casa se oyeron pasos precipitados, gritos que parecían de espanto; luego, nada.

—Carmaux —dijo el Corsario—, ¿tienes la bomba?

—Sí, capitán.

—Colócala junto a la puerta. Si no obedecen le prenderemos fuego, y nos abriremos paso nosotros mismos.

Se sentó sobre un guardacantón10que se encontraba a pocos pasos, y esperó atormentando la guarda11 de su espada.

1. Bordada: camino que hace una embarcación cuando navega, virando para ganar o adelantar hacia barlovento (o parte de donde viene el viento).

2. Bricbarca: navío de tres o más palos sin vergas de cruz en la mesana.

3. Bandazo: movimiento o balance violento que da una embarcación hacia babor o estribor (izquierda o derecha mirando de popa a proa).

4. Carena: parte sumergida del caso de un buque.

5. Arboladura: conjunto de árboles y vergas de un navío.

6. Toldilla: cubierta parcial (o piso) que tienen algunos buques a la altura de la borda (o canto superior del costado de un buque), desde el palo mesana (el más cercano a popa de los tres palos) al coronamiento de popa.

7. Tabardo: especie de gabán sin mangas, de paño o de piel.

8. Engolfar: dicho de una embarcación, entrar muy adentro del mar. Aquí usado metafóricamente, refiriéndose al viento.

9. Cámbaro: crustáceo marino.

10. Guardacantón: poste de piedra para resguardar de los carruajes las esquinas de los edificios.

11. Guarda: defensa que se pone en las espadas y armas blancas junto al puño.