Kitabı oku: «Liselotte Welskopf-Henrich und die Indianer», sayfa 4

42 Diese Begebenheit wird ebenfalls in »Jan und Jutta« geschildert.

Das eigentliche Ziel ihrer Reise nach Bayern war eine der von ihr geliebten Klettertouren. Dieses Hobby, das Bergsteigen (in späteren Jahren war es das Wandern), machte die geborene Süddeutsche, die über Jahrzehnte hinweg regelmäßig als Klettertouristin in die Alpen fuhr, zum Thema einer weiteren Erzählung: Die Novelle »Der Bergführer«, die Anfang der fünfziger Jahre spielt, erzählt die Geschichte des jungen, wortkargen Karl Untereggers, der wohlhabende Touristen, die das Abenteuer suchen und kein Verständnis für ungünstige Witterungsbedingungen oder andere Gründe für Verzögerungen haben, für einen Hungerlohn durch die Berglandschaft Südtirols führen muss, um seinen Lebensunterhalt sicherzustellen. Eine Tätigkeit, die Unteregger schließlich mit seinem Leben bezahlt.

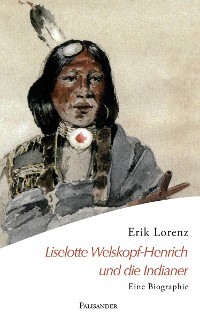

II – Die Söhne der Großen Bärin

Faszination Indianer

Die fast überwältigende Fülle der sogenannten »Indianerliteratur« hat nicht nur zu einem erstaunlichen wachen Interesse an den Indianern geführt, sondern sie hat gleichzeitig die große Gefahr mit sich gebracht, dass der »Indianer« als etwas außerhalb der humanen Realität Stehendes betrachtet wird, als ein Abenteuerkleid, das man in Mußestunden anzieht und das man wieder ablegt,> wenn es an den Ernst des wahren Lebens herangeht.

Liselotte Welskopf-Henrich43

43 Im Aufsatz »Indianer und wir«, ABBAW 148.

Bereits seit Jahrhunderten üben die Indianer eine ungeheure Faszination auf die Menschen aus: Ein freies Leben in der Natur, fernab der Zivilisation mit ihren Zwängen, zu Pferde auf wilden Jagden den Lebensunterhalt sichern und sich Ehre verdienen, ein Leben in Tapferkeit, Mut, Entschlossenheit, Aufrichtigkeit; dieses Idealbild des Indianers lässt seit jeher die Menschen sehnsüchtig in Gedanken und Träumereien versinken.

Charles A. Eastman beginnt sein »Ohijesa« mit den Worten:

Indianerleben! Welch eine Welt der Freiheit zaubert dieses Wort vor jede Knabenseele! Welcher Junge würde nicht mit tausend Freuden eine Weile dem geheimnisvollen Sehnen des Herzens folgen und sich den Freuden und Leiden des wilden Lebens hingeben, wie er sie sich erträumt!44

44 Eastman, Charles A.: Ohijesa – Jugenderinnerungen eines Sioux-Indianers. Frankfurt am Main: Insel Verlag 1977, S. 9.

Franz Kafka war beeindruckt von den Schilderungen über die Xingu-Expedition (1887-88) von Karl von den Steinen, die dieser in »Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliens« publizierte, und veröffentlichte 1912 im Band »Betrachtungen« das kurze Prosastück »Wunsch, Indianer zu werden«:

Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glattgemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.45

45 Kafka, Franz: Betrachtungen. Frankfurt am Main: Büchergilde Gutenberg 1986, S. 61.

Kafka beschreibt hier das verbreitete und beliebte Bild des nordamerikanischen Indianers als perfekter Reiter und das Reiten als Symbol der Grenzenlosigkeit, der Freiheit. Worauf aber begründet sich die Faszination, die das Volk der Indianer noch immer auf uns ausübt? Hans Rudolf Rieder, Übersetzer von Büffelkind Langspeers vermeintlicher Autobiographie (dazu mehr im Kapitel »Auf der Suche nach der Wahrheit – die Quellen«), beginnt das von ihm verfasste Vorwort zum genannten Buch mit der etwas oberflächlichen Feststellung:

Der Indianer steht dem Deutschen näher als sonst einem Europäer. Das liegt vielleicht an unserem stärkeren Hang zum Naturhaften. Neger, Eskimos, Südseevölker besitzen nicht die menschlichen Eigenschaften, um unsere Freundschaft und Hinneigung zu wecken. Der Indianer aber ist uns im Knabenalter ein Vorbild und ein Bruder; er bleibt uns später aus dem Träumen und Sehnen dieser Jahre eines unserer liebsten Erinnerungsbilder.46

46 Langspeer, Büffelkind: Häuptling Büffelkind Langspeer – eine Selbstdarstellung. Leipzig, München: Paul List Verlag 1949, S. 5.

Wahr ist, dass die Indianer sich in Deutschland einer besonderen Beliebtheit erfreuen. Vereine für Hobbyindianer, Indianer-Faschingskostüme, Westernstädte in unseren Freizeitparks und Westernfilme im abendlichen TV-Programm zeugen hiervon. Neben modernen Streifen wie »Der mit dem Wolf tanzt« finden auch Klassiker wie die »Winnetou«-Filme oder die Streifen der DEFA, die fast ein halbes Jahrhundert alt sind, noch immer ihr Publikum, das sich nostalgisch an die eigene Jugend und Kindheit erinnert.

Als Welskopf-Henrich ein Kind war, gab es solche Indianerfilme noch nicht, wie überhaupt die Filmindustrie noch in ihren Anfängen steckte. Die Menschen amüsierten sich stattdessen, indem sie lasen oder sich Geschichten erzählten. Beides tat Welskopf-Henrich gern und oft. Bereits als Kind von vier Jahren gehörte es für sie zu ihren Lieblingsbeschäftigungen, Geschichten zu erfinden, in denen tapfere Helden leidenden, gefangenen oder unterdrückten Menschen halfen. Bei ihren Schulfreundinnen war sie als Geschichtenerzählerin beliebt; viele Unterrichtspausen verbrachten diese als staunende Zuhörer.

Als eines ihrer großen Vorbilder nannte Welskopf-Henrich immer wieder den bereits von Goethe geschätzten amerikanischen Autor James Fenimore Cooper (1789-1851), der mit seinem fünfbändigen Lederstrumpf-Epos gewissermaßen das Genre des Indianerbuchs, wie wir es heute kennen, schuf und – besonders in Europa – das Interesse an den Indianern Nordamerikas weckte. Auch bei ihr ist dies der Fall gewesen, wie sie im Aufsatz »Die Indianer, meine Mutter und ich« schildert. In den 1950er Jahren verfasste Welskopf-Henrich dann Vorworte zu verschiedenen Lederstrumpf-Bänden, die in der DDR erschienen.

Karl May spielte für das Schaffen Welskopf-Henrichs ebenfalls eine große Rolle – jedoch in einer anderen Richtung, als dies bei Cooper der Fall war.

In einem unmittelbaren Vergleich der Freundespaare Lederstrumpf/Chingachgook und Old Shatterhand/Winnetou stellt sie Cooper in vielfacher Hinsicht über May. So lobt sie die glaubwürdige Darstellung der Menschenliebe Lederstrumpfs, die bei Mays Shatterhand hingegen bis ins Unerträgliche übersteigert sei. Auch in anderen Aspekten gibt sie Cooper immer wieder den Vorrang vor May.

Winnetous Tod ist nicht von Melancholie [wie bei Chingachgook], sondern von Sentimentalität umwebt. Im Tode nimmt er die Religion seines Freundes an. Er opfert sich nicht [wie Chingachgook] für seinen Stamm, sondern für Angehörige des Volkes seines Freundes, für die Eroberer von Indianerland.47

47 ABBAW 147.

Anfänglich war Welskopf-Henrich nach eigenen Angaben begeistert von den in Mays Büchern geschilderten Abenteuern. Besonders angetan hatte es ihr Winnetou, während sie Old Shatterhand, wie auch im Aufsatz »Die Indianer, meine Mutter und ich« deutlich wird, mit Abneigung begegnete:

Old Shatterhand war für mich immer abgeschmackt, seine eitle Bescheidenheit machte mir direkt übel. Ich empfand, wie sich der Schriftsteller selbst darstellte, als einen alleskönnenden Weltreisenden, der im Grunde kein Ziel hat als das der Selbsterhöhung.48

48 ABBAW 15.

Die nicht zuletzt als Folge des Schaffens Karl Mays in Deutschland verbreitete Indianerromantik lehnte sie ab:

Sind Indianer nicht Menschen wie wir? Mich stört nicht, wenn Indianer ihre Federkronen ablegen und in Zivil erscheinen. Ich habe nicht um ihrer Federkronen und nicht um ihrer Tomahawks willen von den Prärie-Indianern erzählt, sondern weil ihr Leben, Denken und ihre Leistungen und Fehler mich beschäftigten.49

49 In einem Aufsatz aus dem Jahr 1966, aus dem privaten Archiv von Marc Zschäkel.

In der folgenden Niederschrift eines Vortrages, der hier erstmals in schriftlicher Form veröffentlicht wird, versucht Welskopf-Henrich, die gestellte Frage nach der Faszination der Indianer und deren Ursachen zu beantworten. Sie verbindet die Problematisierung mit der Forderung nach der Bekämpfung May’scher Klischees und Halbwahrheiten.

Indianer und wir50

50 Vortrag von Liselotte Welskopf-Henrich, ABBAW 148.

Auf den Zügen vieler älterer Menschen erscheint ein beglücktes Lächeln der Erinnerung, und die Augen vieler junger Menschen leuchten auf, wenn das Wort Indianer ausgesprochen wird. Warum?

Ja, warum eigentlich? »Warum liebe ich das Volk der Indianer so sehr?«, fragte mich ein junges Mädchen in ihrem Leserbrief. »Wollen Sie es mir erklären?«

Ein Kind kann zuweilen mehr fragen, als zehn Weise zu ergründen vermögen.

Warum?

Ist es für die Älteren der bunte Schein einer freieren Welt, der den Alltag ihrer Kindheit verklärte – fremdes Land, ungehemmte Bahn für das Forschen und Entdecken, überraschende Begegnungen, bestandene Phantasiegefahren – Neues, Edles, Mutproben, Selbstbestätigung...

Was ist es in Wahrheit für die jungen Menschen heute?

Lassen wir sie selbst sprechen, so erhalten wir viele und sehr verschiedene Antworten.

Um zu sehen, zu hören, zu lesen, wie verschieden diese Antworten sind, dürfte ich allerdings nicht nur die Briefe lesen, die mich selbst erreichten, denn diese sind fast alle auf den gleichen Ton gestimmt, und darüber möchte ich zuletzt sprechen.

Das erste, was wir uns einfallen lassen wollen, ist der kleine Junge mit dem bunten – aus indianischer Sicht durchaus falschen – Federschmuck, den Tomahawk in der Hand. Er und seine Freunde rennen, schreien, verstecken sich, haben Ziele und Erfolge, von denen kein Großer weiß; ihre Backen glühen; sie sind ganz bei sich selbst, wenn sie sich gegen einen feindlichen Stamm wehren, Gefangene befreien, der Übermacht der Weißen trotzen.

Wachsen unsere kleinen Freunde, Jungen und Mädchen, heran, so beginnen sich die Geister zu scheiden. Einige werden jugendliche Ethnographen und Geographen, sie jagen nach Museen und Sachbüchern; diese und jene wollen sich eine stichhaltig echte Indianerkleidung zulegen oder bauen ein Modell der Black Hills. Die fremdartigen Indianersprachen wecken ihre Neugier. »Was heißt Drei Sterne auf Dakota?« – »Kann ich Völkerkunde studieren? Wo? Wie?« – »In dem Museum von Radebeul fand ich jede Menge Informationen.«

Bei anderen dominiert mit der Sympathie der Nachahmungstrieb. Reiten lernen wie ein Prärieindianer es einst konnte! Sich selbst beherrschen – sogar beim Zahnarzt. Zusammenhalten und für das Gute eintreten, gleichberechtigt, frei, hilfsbereit – eine Bande im besten Sinne sein, das macht glücklich.

Endlich kommen die bohrenden Fragen. Ist das wahr, was wir über die Indianer lesen? Hat es solche Männer und Frauen wirklich gegeben? Wie geht es den Indianern heute? Sind sie noch so aufrecht und würdig?

»Ich möchte mehr wissen, als ich aus Romanen und aus wissenschaftlichen Werken erfahren kann. Ich möchte Indianer selbst kennenlernen. Ich möchte den Indianern helfen. Aber wie?«

»Ich möchte selbst eine Erzählung aus dem Leben der Indianer schreiben. Wo kann ich mich unterrichten? Gibt es Bücher, die die Geschichte der Indianer vollständig und ausführlich berichten?«

Lassen wir uns alle diese Gefühle, Gedanken und Fragen noch einmal durch den Kopf gehen, so werden wir erkennen, dass das Verhältnis unserer Jugend zum Indianer heute mehr und anders ist als nur das Gewebe eines romantischen Traumes vom Schießen, Reiten, Kämpfen, Gefangen- und Befreitwerden, mehr als die Begegnung mit weißen und indianischen Banditen oder edlen Übermenschen. Dass es mehr und anderes ist als die Flucht aus der Zivilisation und aus dem Alltag.

Unsere Jungen und Mädchen wollen die Wirklichkeit kennenlernen, die Wirklichkeit der ganzen Welt; sie wollen für Gerechtigkeit und Brüderlichkeit eintreten, hier und überall; sie wollen ihren Gesichtskreis erweitern, über Länder und Meere; sie wollen auch Wagnisse eingehen, selbst ihren Mann stehen; es gibt Entwicklungsjahre des Menschen mit einer besonderen Verwandtschaft zum Abenteuer.

Zum Abenteuer als Selbsterziehung der eigenen Kraft, der schnellen Reaktionsfähigkeit, der Umsicht. Zum Abenteuer als Station auf dem Wege zur Lösung einer großen Aufgabe, die nicht ohne Überraschungen und ohne Anstrengung angepackt werden kann. Zum konkreten verblüffenden, mit Risiko verbundenen Erleben, das allen Menschen mit jungen und jung gebliebenen Kräften Freude macht, in der Realität und in der Phantasie.

Liegt in diesem berechtigten Wünschen nicht auch ein großes Risiko? Wir wollen es keineswegs übersehen.

Wer in der Nähe der Zentralheizung sitzt und von dem Zelt liest, um das der Schneesturm braust, hat zwar doppelt angenehme Gefühle des Geborgenseins, die körperlichen und die psychischen, durch die Phantasievorstellung geweckten Sentiments. Wer sich jedoch gern und viel solchen risikolosen Genuss verschafft, kommt in die Gefahr, nach immer schärferer Würze der Phantasie zu verlangen.

Wie auf der einen Seite der Autor, der endlose Reihen der Krimis und der »Indianergeschichten« schreibt, sein Erzählertalent verrät, so vergeudet und überanstrengt auf der anderen Seite der Leser schließlich sein Empfindungsvermögen, er erschlafft und für seinen Gaumenkitzel muss der Autor weiter pfeffern; eine Schraube ohne Ende, oder wir könnten auch sagen, das Ende ist Kitsch, Sumpf, Sadismus.

Aber was gibt es auf der Welt, das der Mensch nicht auch missbrauchen könnte? Das gilt für die Erzählung, den Roman, das Sachbuch aus dem Indianerleben so gut wie für alle historischen und gegenwärtigen Erscheinungen.

Unsere Jugend scheint mir aber einen sicheren Instinkt zu gewinnen, und diesen ganz wachzurufen, ist unsere Verantwortung und Aufgabe.

Der junge Mensch ist Wachs, nicht nur in den Händen derer, die ihn erziehen und die ihm Freund sein wollen, sondern auch derjenigen, die ihm ohne Rücksicht begegnen. Vor allem aber ist er bildsames Material in seiner eigenen Hand. Er formt sich selbst, nimmt Eindrücke auf, stößt andere von sich ab, gewinnt ein Bild von dem, wozu er sich entwickeln möchte oder lässt sich auch zuweilen treiben. In diesem Prozess der Selbstformung spielt die Phantasie eine große und das Buch keine geringe Rolle. Sie begleiten das tätige Leben, malen Ziele aus, wirken auf Motive ein. Ich sage dies nicht, um den Dichter zu einem Pädagogen von Beruf zu machen. Wird er das, hat er seinen Beruf verfehlt. Er ist der Pädagoge des freien Spiels der Gedanken und Gefühle. Spiel ist freies Tun, auf der Basis geleisteter notwendiger Arbeit; es hat seine Regeln, bringt Anstrengung, Freude und Kummer des Wettbewerbs, des Gelingens und Misslingens... es ist der Arbeit nicht so fremd, wie manche glauben. Die Übergänge sind fließend, geschichtlich. Was heute noch Spiel ist, Suchen, kann morgen schon notwendige Grundlage für höher entwickeltes Leben sein. Spiel ist so ernst zu nehmen, wie Kinder es empfinden. Auch vom Künstler ist es so ernst zu nehmen. Es ist ein Stück unseres Lebens. Es ist ein Stück unserer Bildung.

Nichts ist gleichgültig dabei. Auch nicht die Frage, was das »Indianerbuch« heute sein kann.

Die Bedeutung indianischen Lebens in der Realität und in der Dichtung hat sich aus der erschreckenden Verstrickung in eine lebensferne Romantik und eine Abenteueratmosphäre um ihrer selbst willen zu lösen begonnen. Wie die Fragen unserer jungen Menschen zeigen, gehen diese in solcher Entwicklung voran. Sie sind Schrittmacher, wenn sie wissen wollen; wie haben die indianischen Stämme wirklich gelebt und gekämpft, sich gefreut und gelitten, und wie leben und kämpfen, wie freuen sie sich und wie leiden sie heute? Mit diesen Fragen, die die Briefe der jungen Leser erfüllen und mit denen sie an Bücher aus dem Leben der Indianer herangehen, stehen die Jungen und Mädchen schon über jenen Menschen, die aus liebgewordener Gewohnheit oder aus Berechnung, auch aus gewissenloser Berechnung, den Indianer auch heute noch degradieren, diskriminieren zum Gegenstand einer oberflächlichen, sogenannten spannenden Literatur, in der das Abenteuer, das unvorhergesehene, gefährliche Erlebnis, nicht Teil der täglichen Arbeit, wie bei der Büffeljagd, nicht Teil eines großen Widerstands- und Verteidigungskampfes, wie lange hindurch bis in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, nicht Teil der Entwicklung eines Menschen zur reifenden Persönlichkeit ist, sondern lediglich Ablenkung und Nervenkitzel. Der Kampf darum, die Indianer als ein Volk wie jedes andere, wenn auch unter besonders schweren historischen Bedingungen lebend, zu begreifen, sie nicht als Schaustellungsstück, sondern als Menschen an unserer Seite zu sehen, ist auch in unserem eigenen Land noch im Gang. Wir haben kein Recht, die Indianer als Volk darunter leiden zu lassen, dass wir sie zu lange nur als Traumgegenstand missbraucht haben. Der Umschwung vollzieht sich, beim Schriftsteller und beim Leser. Ein Buch wird nicht dadurch charakterisiert, ob Deutsche, Afrikaner, Inder oder Indianer Träger der Handlung sind, sondern jedes Buch hat der Prüfung standzuhalten, ob es die Wahrheit des Lebens tief genug fasst und für seine Aussage eine wirkkräftige Form gefunden hat. In unserer Literatur scheint mir der Durchbruch gelungen zu sein. Im Gespräch mit Bibliothekaren, Literatur- und Filmkritikern wäre aber, soweit ich sehe, noch viel zu erörtern und zu klären. Die fast überwältigende Fülle der sogenannten »Indianerliteratur« im alten Deutschland hat nicht nur zu einem erstaunlich wachen Interesse der Deutschen an den Indianern geführt – und das ist nur zu begrüßen, wird auch von den Indianern selbst nur begrüßt – sondern sie hat gleichzeitig die große Gefahr mit sich gebracht, dass der »Indianer« als etwas außerhalb der humanen Realität Stehendes betrachtet wird, als ein Abenteuerkleid, das man in Mußestunden anzieht und das man wieder ablegt, wenn es an den Ernst des wahren Lebens herangeht. Dem wirken Bücher neuen Charakters entgegen, dem wirken der Wirklichkeitswille unserer jungen Menschen und ihrer echten menschlichen Sympathien entgegen. Der Indianer kann nur gewinnen, wenn er von seinem Podest gehoben wird und als unser Bruder erscheinen kann. In unserer jungen Republik ist dafür schon einiges getan worden, und es liegt an denen unter uns, die den Weg gehen, ihn auch zu zeigen. Wir sind dabei nicht allein. An vielen Stellen der Welt, auch im Heimatland des Indianers selbst, werden die Augen aufgemacht. Es erscheinen Bücher und Filme neuer Art. Sie durch Qualität, durch wachsende Einsicht und künstlerische Gestaltung maßgebend zu machen und den Terminus »Indianerliteratur« verschwinden zu lassen, während die Dichtung aus dem Leben der Indianer immer stärker wird, ist die Aufgabe, die vor uns liegt. Dass wir auf diesem unseren Wege vielleicht schon weiter gekommen sind, als sich in einer Zeit von weniger als einer Generation hoffen ließ, bezeugt, wie mir scheint, die Tatsache, dass ein Roman aus dem Leben des Indianers heute, des Indianers in Jeans und Baumwollhemd, nicht weniger Leser findet als die Erzählung aus jener Zeit, in der noch Büffel- und Mustangherden über die Prärien zogen.

Die Indianer, die vor vielen Jahrtausenden als erste Amerika entdeckt und mit den Werkzeugen, auf dem Erkenntnisstand der Steinzeit, diesen Erdteil als erste unter unendlichen Schwierigkeiten besiedelt haben – von dieser historischen Großtat existiert keine Kunde, geschweige denn ein Roman –, sie waren mit ihren führenden Völkern in der Epoche der Herausbildung der großen Kooperation, der Epoche großartiger Bauwerke und Kunstwerke, der Staatsbildung und Klassenspaltung angekommen, als sie von den europäischen Völkern der Eisenzeit überrannt, geknechtet, zum Teil ausgerottet wurden. Unter den Bedingungen einer härtesten Niederlage mussten sie in wenigen Jahrhunderten den Weg von der Steinzeit bis zum Atomzeitalter gehen. Sie bewundern die Technik des weißen Mannes und wundern sich über seinen Mangel an Menschlichkeit. Bei vielen Stämmen, speziell den Wald- und Prärieindianern, hatten sich noch die gesellschaftlichen Charakterzüge der Gleichberechtigung, der Hilfsbereitschaft, der Tapferkeit und Aufrichtigkeit einer noch nicht gespalteten Gesellschaft erhalten, und sie wirken bis heute nach. Ohne Zweifel gab es und gibt es neben dem Licht auch Dunkel, und auch das in reichem Maße. Dennoch haben uns diejenigen Indianer, die den schweren Umwälzungsprozess verstehen und bewusst meistern wollen, aus ihren Traditionen und Erfahrungen etwas zu sagen, worauf wir hören sollen wie auf das Wort von Brüdern.

Fragen und Werte genug für Wissenschaft und Dichtung – ohne Anführungszeichen, im wahren Sinne dieser Worte.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.