Kitabı oku: «Mein Leben für Amazonien», sayfa 3

Die vier Wünsche an den Bischof Erwin

Erfreulicherweise darf ich sagen, dass meine Ernennung zum Bischof ganz so gelaufen ist, wie es im Kirchenrecht vorgesehen ist. Der Nuntius hatte eine Befragung in der ganzen Prälatur durchgeführt. Ich wurde dann durch ein Telegramm in die Nuntiatur gerufen. Ich sollte am 31. Oktober 1980 um 11.30 Uhr dort erscheinen, habe aber nicht gewusst, warum. Ich wusste nur, dass in der Prälatur eine Umfrage durchgeführt worden war, wer Bischof werden solle. Der Nuntius war ein Neapolitaner und schon ein alter Mann. Er hat mir einen Scotch servieren lassen, einen Brief aus seiner Rocktasche gezogen und gesagt: Für Sie! Ich habe den Brief gelesen, und das war die Ernennung zum Bischof am Xingu. Ich war überrascht, ja einigermaßen erschrocken. Der Nuntius erwiderte, der Heilige Vater vertraut auf Sie, bitte nehmen Sie die Ernennung an. Mir verschlug es die Stimme und ich ließ den Scotch stehen. Wahrscheinlich hat ihn inzwischen jemand abserviert.

Auf meinen Einwand, ich möchte schon vorher mit meinen Mitbrüdern darüber reden, antwortete der Nuntius, das habe er bereits im Vorfeld getan. Er habe Priester, Ordensfrauen und Laien befragt, und die Antwort sei eindeutig gewesen: Alle stünden hinter mir. Der Nuntius meinte, ich solle in die Kapelle gehen, eine Stunde beten, und dann zurückkommen und unterschreiben. Da habe ich ihm gesagt: Wenn das ohnehin so fix ist, dann unterschreibe ich lieber gleich und kann mich dann in Ruhe dem Gebet widmen.

Als ich nach Altamira zurückkam, fragten mich die Leute: Was hast du in Brasilia getan? Ich hatte aber Schweigepflicht bis zum 12. November, also fast zwei Wochen lang. Am 7. November ist die Ernennung im Vatikan offiziell erfolgt, aber erst am 12. November, 8 Uhr früh in Rom, 12 Uhr in Brasilien wurde sie veröffentlicht.

Da saß ich nun in Altamira und wusste nicht, wie mir war und was ich tun sollte. Gott sei Dank kam mir plötzlich eine Idee: Am besten wird es sein, du fragst die Leute. Ich berief also eine Versammlung ein und lud dazu die Priester ein, die Vertreterinnen und Vertreter der Ordensgemeinschaften und weitere Frauen und Männer aus den Gemeinden. In Gruppenarbeit überlegten und formulierten diese meine Leute ihre Wünsche an den soeben ernannten Bischof. Im Wesentlichen waren das vier Punkte:

Die Priester wollten, dass ich auch als Bischof der Pater Erwin bliebe, den sie seit Jahren kennen. Sie wollten keinen Bischof als höheres Wesen, sondern wünschten, dass ich meinen umgänglichen Stil beibehalte.

Die Priester wollten, dass ich auch als Bischof der Pater Erwin bliebe, den sie seit Jahren kennen. Sie wollten keinen Bischof als höheres Wesen, sondern wünschten, dass ich meinen umgänglichen Stil beibehalte.

Als Zweites wollten die Priester und Ordensleute, dass ich eine freundschaftliche Beziehung mit ihnen pflege. Sie wünschten sich, dass ich ihr Mitbruder bleibe, der ihnen keine Hirtenbriefe schreibt, sondern das Miteinander und die gemeinsame Verantwortung für die Kirche fördert und lebt.

Als Zweites wollten die Priester und Ordensleute, dass ich eine freundschaftliche Beziehung mit ihnen pflege. Sie wünschten sich, dass ich ihr Mitbruder bleibe, der ihnen keine Hirtenbriefe schreibt, sondern das Miteinander und die gemeinsame Verantwortung für die Kirche fördert und lebt.

Die Laien haben mich mit ihrem Wunsch ganz besonders überrascht. Sie wünschten sich, dass ich ein betender Bischof sei, ein Mann Gottes. Sie wollten, dass ich ihnen ein Beispiel dafür gebe, dass für mich als Bischof Gebet, Meditation und Kontemplation das Fundament unserer Arbeit sein muss.

Die Laien haben mich mit ihrem Wunsch ganz besonders überrascht. Sie wünschten sich, dass ich ein betender Bischof sei, ein Mann Gottes. Sie wollten, dass ich ihnen ein Beispiel dafür gebe, dass für mich als Bischof Gebet, Meditation und Kontemplation das Fundament unserer Arbeit sein muss.

Die Laien wünschten sich auch, dass ich kein Schreibtisch-Bischof sei, sondern hinausginge in ihre Gemeinden, damit ich am eigenen Leib erfahre, was sie in ihrem Alltag erleben. Ich möge mit ihnen zusammen sein und sie anhören, damit ich ihre Lebenssituation besser verstehen könne.

Die Laien wünschten sich auch, dass ich kein Schreibtisch-Bischof sei, sondern hinausginge in ihre Gemeinden, damit ich am eigenen Leib erfahre, was sie in ihrem Alltag erleben. Ich möge mit ihnen zusammen sein und sie anhören, damit ich ihre Lebenssituation besser verstehen könne.

Das war für mich ein klarer Auftrag. Es wäre ohnehin nicht meine Art gewesen, mein Bischofsamt vom Schreibtisch aus auszuüben. Ich habe daher schon kurz nach der Weihe die ersten Termine in den Gemeinden wahrgenommen. Ich bin am 25. Jänner geweiht worden und nahm gleich Anfang Februar an meiner ersten Bischofskonferenz teil. Aber anschließend bin ich bald hinausgegangen in die Gemeinden.

Heute ist mein Verhältnis zu den jungen Priestern und Ordensleuten naturgemäß ein bisschen anders als damals zu meinen gleichaltrigen Mitbrüdern. Die heute Jungen könnten ja meine Kinder sein. Für sie bin ich der Bischof, 1983 war ich für meine Mitbrüder der Erwin. Aber ich habe als Bischof nur selten wirklich eingreifen müssen. In zwei Fällen ist es um den Vorwurf pädophiler Tendenzen gegangen. Ich machte den beiden klar, dass sie als Priester fehl am Platz sind, und habe sie sofort suspendiert. In einem Fall kam der Priester vor Gericht. Ein einziges Mal ist es um eine seelsorgliche Frage gegangen, weil ein Mitbruder unbedingt ein deklariertes Mitglied einer Sekte als Taufpate zulassen wollte. Ich habe gewusst, dass dieser Herr die katholische Kirche immer wieder auf die gemeinste Art angriff. Die ganze Pfarrgemeinde stand kopf und verurteilte die Entscheidung des Pfarrers. Ich habe versucht, dem Mitbruder klarzumachen, dass es unlogisch sei, einen Taufpaten zu wählen, der den katholischen Glauben mit allen Mitteln bekämpfe. Er hat meine Argumente leider nicht verstanden. Da musste ich wirklich Klartext reden.

Eine der schönsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben machte, war die Art und Weise, wie mich die indigenen Völker angenommen haben. Meine kirchliche Heimat sind die kleinen Gemeinden. Ich bin nur drei Monate im Jahr am Bischofssitz in Altamira. Sonst bin ich immer unterwegs. Ich fühle mich unendlich wohl in diesen kleinen Gemeinden. Ich spüre, dass die Leute ihren Bischof gern mögen. Diese herzliche Verbundenheit ist für mich sehr wichtig – bis dahin, dass sie naturgemäß als Lateinamerikaner auch gern den Bischof parodieren. Was ich je gesagt oder getan habe, wird mit einer derartigen Fantasie ausgeschmückt, dass ich mich nur wundern kann. Aber nicht negativ. Manche können mich in einer Weise perfekt parodieren, dass ich selbst eingestehen muss: Ja, so rede und gestikuliere ich. Man redet ja in Amazonien viel mit Gesten, die Hände gehen beim Sprechen wie von selbst mit, viel mehr als in Europa, und das lässt sich dann trefflich nachahmen.

Ich würde mich auch selbst nicht als einen zu ernsten Menschen einstufen. Ernst schon in dem Sinne, dass ich Aufgaben ernst nehme. Aber nicht in dem Sinne, dass ich mit einem finsteren Gesicht herumlaufe. Das liegt mir nicht. Ich habe in Amazonien viel gelernt. Die Leute sind zwar arm und voller Sorgen, aber sie können dennoch herzhaft feiern und lachen und Witze erzählen. Sie machen sogar Witze über ihre eigenen Sorgen. Wenn die Leute auf mich zukommen, mich anlachen und umarmen, wie könnte ich da finster dreinschauen?

In der zweiten Klasse Gymnasium hat der Lateinlehrer beim Elternsprechtag zu meiner Mutter gesagt: Der Erwin sitzt da und träumt vor sich hin und weiß nicht einmal, warum er in der Bank sitzt. Er ist irgendwo, nur nicht bei der Sache. Schon mein Heimatpfarrer meinte, ich sei ein Träumer. Ja, ich träume immer noch! Und zwar von einer gerechten, geschwisterlichen, solidarischen Welt. Ohne Träume, ohne Utopien gibt es weder Politik noch Pläne und Wege für eine bessere Zukunft. Träume können auch anstecken. Wer denkt nicht an ein Wort meines verehrten und berühmten Erzbischofs Dom Hélder Câmara (1909–1999): „Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit.“

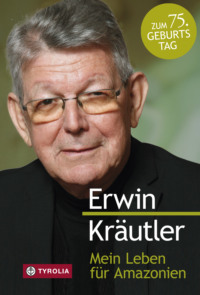

Jetzt bin ich in einem Alter, in dem ich schon wieder träume, oder vielleicht besser ausgedrückt, fantasiere. Wie wird es wohl sein, wenn ich als Bischof emeritiert bin? Am 12. Juli 2014 ist mein 75. Geburtstag, zu dem ich gemäß Kirchenrecht dem Papst meinen Rücktritt als Bischof einreichen muss. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird, bis ich einen Nachfolger bekomme. Die regionale Bischofskonferenz hat mich beauftragt, ein Projekt zur Aufteilung des gigantischen Bistums am Xingu in drei Diözesen auszuarbeiten. So kann es sein, dass ich gleich drei Nachfolger bekomme, und käme damit als Bischof mit drei Nachfolgern ins Guinness-Buch der Rekorde.

Wenn es so weit ist, werde ich vermutlich teils in Brasilien, teils in Österreich leben. Ich werde sicher nicht meine Nachfolger in Altamira beschatten. In Europa bin ich immer wieder zu Firmungen eingeladen in Vorarlberg, Salzburg, Wien, Burgenland. Wenn ich in Koblach bin, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich dem Bischof von Feldkirch, Benno Elbs, da und dort zur Verfügung stehe.

Aber auch in Brasilien habe ich viele Einladungen zu verschiedenen Anlässen. Es sind so viele, dass ich sie gar nicht alle annehmen kann. Diözesen ersuchen mich, Einkehrtage für Laien zu halten. Bischöfe bitten mich, Priesterexerzitien zu orientieren. Ordensgemeinschaften ebenso. Derzeit kann ich höchstens vier oder fünf solche Verpflichtungen pro Jahr annehmen. Sicher werde ich nach der Emeritierung mehr Freiheit, mehr Zeit dafür haben.

Außerdem sollte ich unbedingt das Archiv in Altamira in Ordnung bringen. Viele Leute wollen auch, dass ich über die Geschichte der Region am Xingu schreibe. Ich habe so viel Material, das gesichtet und geordnet werden muss, und dazu kommen noch meine persönlichen Aufzeichnungen im Zusammenhang mit meinem bischöflichen Dienst, mit vier Mandaten als Präsident des Indigenen Rates der Bischofskonferenz und als Sekretär der Bischöflichen Kommission für Amazonien. Stoff fehlt jedenfalls nicht.

„Lasst ihn los, er ist unser Bischof!“

Eine der einschneidendsten Erfahrungen war für mich der Konflikt an der Transamazônica. Schon bald nach der Fertigstellung dieser naturbelassenen Straße in den 1970er Jahren von Ost nach West quer durch Amazonien ist 1982/83 eine Fülle von Problemen der Menschen an der Transamazônica auf mich hereingestürzt. Die Realität ist inzwischen weniger konfliktreich, aber damals war es wirklich grausam, was die Leute erlebt haben. Es kam zu einer Großdemonstration, die nicht ich vom Zaun gebrochen habe, wie die Sicherheitsbehörden von Pará vermutet haben. Aber ich habe die Verzweiflung der Leute verstanden. Seit neun Monaten wurde ihnen der Lohn für die abgelieferte Zuckerrohrernte vorenthalten.

Am Pfingstmontag, dem 23. Mai 1983, blockierten die Zuckerrohrpflanzer zusammen mit ihren Frauen und Kindern die Transamazônica. Als ich davon erfahren habe, bin ich sofort hingefahren und tagelang dort geblieben, bis ich Fieber bekommen habe. Ich musste am 30. Mai zurück nach Altamira, der Arzt verschrieb mir Infusionen. Aber am 1. Juni informierte mich meine ehemalige Schülerin und nunmehrige Rechtsanwältin Celina Marieta Borges Soares, dass die Militärpolizei im Anrücken sei und Order habe, die Blockade wenn nötig unter Einsatz von Gewalt zu brechen. Noch wackelig auf den Beinen, ließ ich mich von unserem Mechaniker Orlando Bragança zur Straßensperre bei der Brücke am Kilometer 94 fahren. Chico, der Gewerkschaftsführer der Zuckerrohrpflanzer, teilte mir mit, dass der von den Demonstranten auf die Behörden ausgeübte Druck vergebens sei. Die Behörden verlangten die unverzügliche Räumung der Blockade und die Öffnung der Transamazônica.

Ich nahm das Mikrofon in die Hand und nahm mir angesichts dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit kein Blatt vor den Mund. Ich habe die Leute aber auch angefleht, auf keinen Fall Gewalt mit Gewalt zu erwidern. Es dauerte nicht mehr lange, bis die schwer bewaffnete Polizei auf beiden Seiten der Blockade aufmarschierte und ein Hagel von Tränengasgranaten auf uns niederging. Das Zeug brannte nicht nur in Augen, Mund und Nase, sondern auch auf der Haut. Man hat im Moment das Gefühl, zu brennen. Plötzlich packte mich ein Riegel von Polizist und schleuderte mich in den Dreck, mit dem Gesicht nach vorn.

Die Polizei war überzeugt, dass ich als Bischof diese Demonstration angestiftet hätte. Ich wurde deshalb vor den versammelten Leuten zusammengeschlagen und festgenommen. Der Major brüllte mich an, ich sei subversiv und hätte die Leute aufgewiegelt. Ich sollte sie lieber beten und gehorchen lehren. Das war einerseits eine Demütigung sondergleichen. Aber plötzlich schrien sie alle, die Frauen, die Männer, die Kinder: „Lasst ihn los, er ist unser Bischof!“

Der ganze Vorfall wurde anderntags in allen Zeitungen berichtet. Die Polizei war offenbar nicht im Bilde gewesen, dass Journalisten vor Ort waren. Die Brasilianische Bischofskonferenz hat sofort öffentlich für mich Partei ergriffen und meinen Einsatz für die Menschen an der Transamazônica als Aufgabe des Hirtendienstes bezeichnet. Das stärkste Echo kam aus den vielen kleinen Gemeinden, aus ganz Brasilien. Ich habe ganze Ordner von Briefen und Unterschriftenlisten. Einen oder zwei Tage danach erhielt ich einen Anruf vom päpstlichen Nuntius in Brasilia. Für Dom Carlo Furno schien die ganze Affäre alles eher denn mit dem Bischofsamt vereinbar gewesen zu sein. So riet er mir mit deutlich erhobener Stimme: „Geben Sie acht! Geben Sie acht!“ Das war alles.

Mit dieser Straßenblockade haben die Leute immerhin einen Erfolg erzielt. Am 1. Juni bin ich zusammengeschlagen worden, am 10. Juni haben die Leute ihr Geld für die Zuckerrohrernte ausbezahlt bekommen. Die Menschen haben gespürt, dass ich mich für sie einsetze. Ich habe dann in aller Öffentlichkeit die Frage gestellt: Muss zuerst der Bischof festgenommen werden, damit die Leute zu ihrem Lohn kommen?!

„Lasst ihn los, er ist unser Bischof!“ – Dieser Ruf der Menschen hat eine tiefe Beziehung geschaffen zwischen dem Volk und dem Bischof. Die Leute hätten auch rufen können: „Lasst ihn los, er ist ein Bischof.“ Nein, sie haben geschrien: „Er ist unser Bischof!“ Das war für mich wie eine zweite Bischofsweihe. Ich war mit 26 Jahren als Priester nach Brasilien gekommen und wurde mit 41 Jahren zum Bischof geweiht. Dass die Leute gerufen haben „Er ist unser Bischof!“, ist mir tief zu Herzen gegangen. Ich habe gespürt, dass das Volk mich angenommen hat, dass ich einer der ihren geworden war. Für mich bedeutet Bischof sein nicht nur für die Leute da zu sein, sondern mehr und mehr einer von ihnen zu werden.

Ich erinnere mich auch noch sehr gut, wie ich das erste Mal in ein Dorf von Indios kam und kein einziges Wort Kayapó verstand oder sprach. Ich spürte, dass ich ohne ihre Sprache zu sprechen keinen Zugang zu ihnen finden würde. Später, als ich mich dann bereits in Kayapó ausdrücken konnte, waren die Indios unendlich beeindruckt und schenkten mir ihr schönstes Lächeln. Sie haben gespürt, dass ich mich bemüht habe, zu ihnen zu gehören. Es ist ein Glück für mich, dass ich mich mit Sprachen leichttue.

Die Kayapó sind keine Christen. Aber sie sind immer wieder beim Gottesdienst da. Ich erinnere mich an das Patroziniumsfest in San Felix. Da saßen einige Kayapó in den Kirchenbänken. Ich habe sie beim Gottesdienst persönlich begrüßt, in ihrer Sprache. Das hat sie sehr beeindruckt: Er spricht sogar bei der Messe unsere Sprache! Sie waren zum Gottesdienst gekommen, weil sie mit mir über den Staudamm von Belo Monte reden wollten. Sie hatten erfahren, dass Belo Monte auch Auswirkungen auf ihre Gebiete am Oberlauf des Xingu haben wird.

Arme Kirche heißt für mich, einfacher zu werden, auch im persönlichen Leben. Ein Bischof muss nicht unbedingt einen Mercedes fahren. Er soll auch nicht zur Hautevolee gehören. Es müssen keine Polizisten auf weißen Motorrädern vor ihm herfahren. Ich bin auch überzeugt, dass wir in der Liturgie viel einfacher werden sollten, dass wir vom Thron heruntersteigen sollten. Für mich persönlich ist schon die Mitra ein Widerspruch zu meinem Leben als Bischof. Was sagt die Mitra wirklich theologisch aus? Ich habe noch nie einen Zugang dazu gehabt. Ich weiß, das Brustkreuz des Bischofs ist ein Kreuz, der Stab ist ein Hirtenstab, der Ring symbolisiert wie ein Ehering einen Bund, den Bund mit meiner Diözese. Aber die Mitra sagt mir gar nichts. Sie scheint eine mehr oder weniger nostalgische Reminiszenz an die Zeit des Cäsaropapismus zu sein. Ich setze sie auch nicht mehr auf, höchsten wenn alle Bischöfe bei einer Bischofskonferenz die Mitra aufhaben. Da komme ich dann schwer drum herum. Der Erzbischof von Belém bringt mir bei solchen Anlässen immer auch gleich ein Solideo mit, die violette Kopfbedeckung des Bischofs, und er erklärt mir auch immer diese mitbrüderliche Geste: Ich weiß, dass der Bischof von Xingu immer darauf vergisst. Dann setze ich das halt auf. Ich will ja keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen, wo es keinen Sinn macht.

Als ich ein junger Bischof war, hat mir ein Nachbarbischof – er ist längst emeritiert – gesagt, Erwin, ich weiß, das ist nicht unbedingt in deinem Sinn, aber du musst die Mitra aufsetzen. Das Volk will das. Da habe ich dann tatsächlich bei einer Firmung in einer kleinen Gemeinde im Busch die Mitra aufgesetzt. Das war – außer bei meiner Weihe – das erste und das letzte Mal. Die Leute haben mich unverwandt und verwundert angeschaut. Seit Jahren kannten sie mich als Pater Erwin, und jetzt wirkt er plötzlich ganz anders. Ich habe mir damals gedacht, nein, das tue ich nie mehr.

Ein Bischof braucht bestimmte Insignien nicht. Seine Autorität ist nicht, vom bischöflichen Thron aus zu regieren, Normen und Gesetze zu erlassen, sondern seinem Volk, wo immer es ist, zu dienen, sich für das Volk Gottes einzusetzen, für sein Volk zu beten, ihm sein Leben zu widmen. Seine Autorität besteht im Dienst am Volk Gottes. Ich wurde geweiht, um Distanzen zu überwinden, nicht über dem Volk zu sein, sondern mit dem Volk, unter dem Volk, für das Volk da zu sein. „Aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott“, heißt es im Hebräerbrief 5,1. Dazu braucht es keinen besonders ausgeklügelten Ornat. Wer von der Abgehobenheit eines Thrones die Herde führen und leiten will, wird nie ein Hirte mit dem „Geruch der Schafe“ sein, wie es sich Papst Franziskus wünscht. „Weidet die Herde Gottes bei euch, nicht gezwungen, sondern freiwillig, nicht aus schnöder Gewinnsucht, sondern aus Zuneigung, nicht als Herrscher über die euch zugewiesenen Seelen, sondern als Vorbilder der Herde!“, heißt es im Ersten Petrusbrief 5,2–3.

Die Leute fragen mich als Bischof, was ich über dieses oder jenes denke. Sie wollen von mir Orientierungshilfen, sie fragen, ob ich einen Vorschlag habe, wie sie manches besser machen könnten, oder sie sagen ganz klar, wir erwarten von dir als Bischof, dass du dort oder dort für uns vorstellig wirst und uns verteidigst. Es gibt keine Gemeinde, in die ich komme, in der die Leute nicht erzählen, was sie erleben, wie es bei ihnen läuft, wo sie der Schuh drückt. Dann fragen sie: Bischof, was sagst du dazu? Wobei die Älteren nicht wirklich du zu mir sagen, aber bei den jungen Leuten wird das schon ganz selbstverständlich.

Meine Erfahrungen „ad limina“ in Rom

Ich war als Bischof 1985, 1990, 1995, 2003 und 2010 in Rom. 1985 und 1990 war Papst Johannes Paul II. noch jung, 2003 habe ich ihn das letzte Mal gesehen, da war er schon sehr von seiner Krankheit gezeichnet. Als ich 1985 das erste Mal bei ihm in Privataudienz war, da hat Johannes Paul II. eine riesige Landkarte vor sich gehabt und mich gefragt, wo denn meine Diözese sei. Ich bin mit dem Zeige- und Mittelfinger vom Amazonas hinuntergefahren bis Mato Grosso. Da hob der Papst die Arme und rief aus: „Troppo grande“, viel zu groß. Dann hat er mich gefragt, wie viele Priester ich hätte. Damals waren es 16. Da hat er gemeint, „troppo pochi“, viel zu wenige“. Er hat gefragt, ob ich Ordensleute hätte. Ich sagte, ja, alle zusammen seien es an die 40. Da meinte er, das sei auch viel zu wenig.

Dann stellte mir Johannes Paul II. die berühmte Frage: „Come fa?“, wie machst du das? Ich habe gesagt: „Ci sono anche i laici“, es gibt auch die Laien. Er erwiderte darauf: Meinst du damit die Basisgemeinden? Ich entgegnete, das Wort Basisgemeinden sei nicht ganz vollständig, es handle sich um „kirchliche“ Basisgemeinden. Sie seien der Ort, wo die Kirche lebe. Dann hat er mir gesagt: Machen Sie weiter so! Das war 1985. Zwei Jahre zuvor hatte mich die Militärpolizei niedergeschlagen. Ich weiß nicht, ob der Papst davon je erfahren hatte. Aber Johannes Paul II. hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt: Gehen Sie Ihren Weg weiter. Wenn sich nicht die Kirche auf die Seite der Armen stellt, wer wird es dann tun?

Der Erzbischof von Rio de Janeiro, Kardinal Eugênio de Araújo Sales, der als sehr konservativ bekannt war, ist nach diesem Ad-Limina-Besuch im Jahr 1985 zurückgekommen und hat in den Medien erklärt, der Nachfolger Petri habe ihn in seinem Weg bestätigt. Da haben viele gedacht, na gut, es ist also der erzkonservative Weg, den der Papst bestätigt hat. Ich war im Unterschied zum Erzbischof von Rio damals mit 46 Jahren ein junger Kerl, erst vier Jahre Bischof. Aber wo immer ich in Kreisen der Bischofskonferenz, auch der regionalen Bischofskonferenz von Amazonien, gefragt wurde, wie es in Rom gewesen sei, habe ich gesagt: Ich kann mit großer Freude und mit dem Ausdruck tiefer Dankbarkeit berichten, dass Papst Johannes Paul II. mich auf meinem Weg, den ich mit dem Volk Gottes am Xingu gehe, bestätigt hat. Er hat mir gesagt, gehen Sie diesen Weg weiter. Damit war der Eindruck aus der Welt geschafft, dass der Papst nur den konservativen Weg bestätigt hätte.

Beim Ad-Limina-Besuch 1990 hat Johannes Paul II. mir dann nicht mehr gesagt, gehen Sie Ihren Weg weiter, sondern tragen Sie Ihr Kreuz weiter. Bei den weiteren Besuchen in Rom hat mir der Papst nichts ausdrücklich Persönliches mehr gesagt. Im Jahr 2003 war Johannes Paul II. schon so krank, dass er mir leid getan hat. Ich hätte eine Viertelstunde Zeit gehabt für das Gespräch mit ihm. Aber er war alt und krank, zittrig, erschöpft und ausgelaugt. Da hätte ich es als Zumutung empfunden, wenn ich ihn mit meinen Ausführungen belästigt hätte. Ich habe ein paar Worte auf Polnisch gesagt, und er war ganz glücklich. Wo ich denn Polnisch gelernt habe, wollte er wissen. Da habe ich ihm erzählt, dass einmal ein polnischer Priester in meiner Diözese gewesen sei, und von dem hätte ich ein paar Worte gelernt. Da fragte der Papst: „Ein guter Priester?“ Ich habe ihm jedoch nicht erzählt, dass diese Einschätzung nicht ganz zutreffend war …

In den Jahren, als er gesundheitlich noch rüstig war, hat Johannes Paul II. uns Bischöfe „ad limina“ immer zum Mittagessen eingeladen. Ich bin ihm einmal gegenübergesessen, weil ich am längsten im Amt gewesen bin. Da war er sehr aufgeweckt. Ich habe damals noch geschnupft und meine Mitbrüder haben gemeint: Wetten, du traust dich nicht, dem Papst eine Prise anzubieten. – Ohne weiteres, was gilt es? Dann bin ich hingegangen, habe meine Schmupftabakdose geöffnet und habe den Papst gefragt: Eine Prise gefällig? Er lachte: Va bene, va bene! Im Hinblick auf seine weiße päpstliche Soutane sei es wohl nicht angeraten, zu schnupfen. Aber ich hatte die Wette gewonnen und die Flasche Wein haben wir miteinander getrunken.

Bei meinem bislang letzten Ad-Limina-Besuch bei Papst Benedikt XVI. im Jahr 2010 gab es das gemeinsame Mittagessen nicht mehr und auch nicht den gemeinsamen Gottesdienst in der Früh. Das wesentliche Novum war aber, dass er nicht jeden Bischof einzeln empfangen hat, sondern wir waren bei der Privataudienz fünf Bischöfe. Man hat uns angewiesen, nicht auf den Papst zuzugehen, sondern einfach Platz zu nehmen. Es war am Geburtstag von Benedikt XVI. Da habe ich mir gedacht, ich kenne den Papst von früher. Heute hat er Geburtstag und kein Mensch wird mir verbieten können, ihm zu gratulieren. So bin ich, als wir hineingegangen sind, zu ihm hingegangen, habe ihm die Hand geschüttelt und ihm zum Geburtstag gratuliert: „Alles Gute!“, und habe ihn gefragt „Wie geht es Ihnen?“ Er hat gemeint, wie es in seinem Alter eben so gehe.

Das war natürlich völlig neben dem Protokoll. Aber dann ging es wie geplant weiter. Wir haben Platz genommen, er war sehr herzlich, saß da auf seinem Thron, und wir links und rechts davon, andächtig in der Reihe. Jeder hat etwas gesagt. Ich habe mir herausgenommen, deutsch zu sprechen, und berichtete ihm, dass es Gemeinden am Xingu gibt, die nur zwei oder drei Mal im Jahr das Privileg haben, die Eucharistie feiern können. Ich habe das auch schriftlich in meinem Bericht festgehalten, dass es für mich sehr schwer verständlich sei, dass die Leute de facto von der Eucharistie ausgeschlossen seien. Und Jesus hat doch den Auftrag erteilt: Tut dies zu meinem Gedächtnis!

Dann habe ich Benedikt XVI. auch das Beispiel erzählt, wie ich in eine Gemeinde gekommen bin am Oberlauf des Xingu. Die Leute haben mich sehr herzlich empfangen, wie das dazugehört: Gott sei Dank, der Bischof ist da. Heute wird er unser Kirchlein weihen. Als ich die Türe des Kirchleins öffnete, sah ich, dass nur ein Ambo vorhanden war, aber kein Altar. Da fehlt doch etwas, gab ich den Leuten zu bedenken, der Altar. Sie antworteten, ein Altar sei wohl nicht notwendig, denn die zwei oder drei Mal im Jahr, wenn ein Priester in ihre Gemeinde käme, würden sie kurzerhand einen Tisch aus der Schule holen und in die Kirche stellen.

Genau dieses Beispiel habe ich dem Papst erzählt. Ich sei sehr besorgt, dass die Leute keinen Zugang mehr haben zum Verständnis der Eucharistie, weil sie ihnen verweigert wird. Ich habe gesagt, wir könnten nie so viele Priester haben, dass diese Gemeinden zu ihrem Sonntagsgottesdienst kommen können. Auch wenn wir alles für Priesterberufe tun, werden es immer zu wenig sein. Als ich an den Xingu kam, lebten dort vielleicht 50.000 Menschen. Jetzt sind es 700.000. Die Zahl der Priester ist aber nur von einem Dutzend auf gut zwei Dutzend gestiegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir übermorgen statt 26 Priestern 126 oder 200 haben werden.

Da hätte ich mir erwartet, dass Benedikt XVI. eine Antwort gibt. Er hat auch sehr aufmerksam zugehört und freundlich genickt, aber er hat nicht dazu Stellung genommen. Es hat auch nichts genützt, dass ich den Papst persönlich gekannt hatte. Das ging zurück auf die Salzburger Hochschulwochen 1992. Ich war anlässlich des Bedenkjahres 500 Jahre Lateinamerika zu einem Vortrag über „1492–1992: Evangelium und Inkulturation“ eingeladen. Der damalige Erzbischof von Salzburg, Georg Eder, hatte dagegen Einspruch erhoben. Ich habe die Ausladung als furchtbare Kränkung und Demütigung empfunden, möchte aber trotzdem den Erzbischof verteidigen. Ich weiß, er wurde nicht gut beraten. Vorbehalte gegen mich, schmähliche Unterstellungen und böswillige Fehlinterpretationen meiner Aussagen sind ihm eingeredet worden. Bei einer späteren Begegnung konnte ich das mit ihm in einem persönlichen Gespräch auch versöhnlich klären.

Für die Hochschulwochen 1992 war die Lösung getroffen worden, dass der Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Joseph Ratzinger, die Festrede halten sollte. Daraufhin habe ich dem Kardinal am 19. März, seinem Namenstag, einen Brief geschrieben und ihm gesagt, das Thema sei Lateinamerika und ich würde mir wünschen, dass er einmal ein paar Monate nach Lateinamerika käme, um die Situation persönlich kennenzulernen. Ratzinger hat mir dann einen sehr schönen Brief zurückgeschrieben. Er hat gemeint, eine so große Auslandsreise könne er sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr leisten. Zudem müsste er, wenn er nach Lateinamerika käme, auch die Kontinentalkirchen in Asien oder Afrika besuchen. Das sei eben nicht möglich.

Es gab dann eine persönliche Begegnung in Jerusalem. Ich war von der Brasilianischen Bischofskonferenz dorthin beordert worden in meiner Funktion als Präsident des Rates für die indigenen Völker CIMI. Es ging um den Dialog der Religionen. Nach einem Gottesdienst bin ich auf Kardinal Ratzinger zugegangen. Er hat mich sofort erkannt.

2007, als er bereits Papst war und die Bischofsversammlung von Aparecida in Brasilien eröffnete, habe ich ihn noch einmal getroffen. Da war er sehr abgeriegelt, aber ich habe diese meines Erachtens total übertriebenen Sicherheitsvorkehrungen missachtet. Ich habe mir gedacht: Kann mir denn wirklich jemand verbieten, dem Papst die Hand zu drücken? Die Sicherheitsleute wollten mich wegschieben und wurden handgreiflich. Aber ich bin trotzdem hingekommen und habe ihm die Hand gereicht. Der Papst war überrascht: „Ah, Bischof Kräutler, ich habe erfahren, dass Sie im Leben bedroht sind. Sie stehen unter Polizeischutz. Beten wir füreinander!“

1992 war auch das einzige Mal, dass ich als Bischof mit der Nuntiatur in Brasilien zu tun hatte. Die Festrede, die ich in Salzburg nicht halten durfte, habe ich dann im Wiener Rathaus auf Einladung von Bürgermeister Helmut Zilk (1927–2008) gehalten. Der Besuch war überwältigend. Das Thema meines für Salzburg vorbereiteten Vortrags über 500 Jahre Lateinamerika war „Die Nacht ist noch nicht vorüber“. Ich habe dabei auch ohne Umschweife auf die Fehler der Kirche bei der Evangelisierung Lateinamerikas hingewiesen und die Schuld, die sie auf sich geladen hat. Es ging mir nicht um eine pauschale Verurteilung, sondern darum, dass wir aus Fehlern lernen und heute andere Wege einschlagen müssen. Das hat offenbar jemand im Auftrag der Nuntiatur in Wien mitgeschrieben. Man konnte mir aber nichts anhaben. Ich habe dem Nuntius sogar das gesamte Manuskript geschickt. „Die Nacht ist noch nicht vorüber“ ist beim Picus Verlag, Wien, in der Reihe Wiener Vorlesungen, Band 124, erschienen.

Aber es gab da jemanden, der den Vortrag gehört hat und furios nach Rom berichtete, ich hätte die Kirche und den Papst angegriffen. So bekam ich über die Nuntiatur in Brasilien einen Brief mit der Aufforderung, dazu Stellung zu beziehen. Das habe ich bis heute nicht gemacht. Ich habe nicht geantwortet. Der Brief war so etwas wie ein Schlag in die Magengegend und bereitete mir mindestens eine schlaflose Nacht. Welcher Bischof will denn schon einen solchen Brief von der Nuntiatur bekommen.

Was sollte ich tun? In meiner Not rief ich Dom Tiago Ryan an, meinen Nachbarbischof von Santarém. Ein US-Amerikaner, ein heiligmäßiger Mann Gottes! Er war mir ein väterlicher Freund und starb 2002 an meinem Geburtstag. Als ich ihm sagte, ich hätte einen Brief von der Nuntiatur erhalten, fragte er scherzend: „Was hast du denn angestellt?“ – „Angestellt habe ich nichts. Der Brief nimmt Bezug auf meinen Vortrag in Wien.“ – „Schreib nicht zurück!“, sagte er kurzerhand. Das hat mir zuerst nicht ganz eingeleuchtet. Ich war ziemlich in Fahrt, denn ich wurde zu Unrecht beschuldigt. Aber Dom Tiago gab mir einen weisen Rat: „Wenn du antwortest, dann wird ein Akt angelegt. Das musst du vermeiden.“ Ich habe nicht zurückgeschrieben und tatsächlich war die Sache damit offenbar erledigt. Ich bekam kein weiteres Schreiben von der Nuntiatur und ich nehme an, dass es auch keinen Aktenvermerk „Kräutler/Wien“ gibt.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.