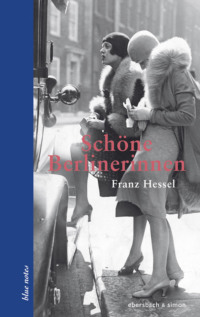

Kitabı oku: «Schöne Berlinerinnen»

blue notes

56

Der berühmte Flaneur Franz Hessel hat die Berlinerinnen beobachtet und ein kleines Sittengemälde entworfen. Seine Berlinerinnen zeigen Anmut und Gelassenheit. Sie wissen Bescheid in Liebe, Mode und vielerlei Dingen. Sie sind lebenspraktisch und -tüchtig, aber zu Gefühlen durchaus fähig, ohne sentimental zu sein.

Wenn wir die kleinen Prosastücke dieses inzwischen heimlichen Klassikers lesen, so stoßen wir darin auf Passagen, »die fast von einer Frau geschrieben sein könnten« (Kurt Tucholsky). So zum Beispiel sein hinreißendes Porträt über Marlene Dietrich, die Hessel in ihrem Alltag zeigt: »kess, selbstbewusst, menschlich, witzig und in jeder Weise glänzend« (Manfred Flügge). Dieser Sammelband ist die ideale Lektüre für alle Berlin-Flaneure und Besucher.

Franz Hessel (* 1880 Stettin, † 1941, Sanary-sur-Mer), deutscher Schriftsteller und Übersetzer, wurde wegen seiner jüdischen Abstammung von den Nationalsozialisten verfolgt. Die Dreiecksbeziehung zwischen ihm, seiner Ehefrau Helen und dem Schriftsteller Henri-Pierre Roché wurde durch den Kultfilm Jules et Jim berühmt.

Der Herausgeber Manfred Flügge verfasste neben Biografien über Heinrich Mann, Martha Feuchtwanger und andere Emigranten die »wahre Geschichte« zu Jules et Jim.

… die nötige Mischung von

Zuverlässigkeit und Leichtsinn,

von Verschwommenheit und Umriss,

von Güte und Kühle …

Franz Hessel über die Berlinerin

An die Berlinerin

Schöne Berlinerin, du hast bekanntlich alle Vorzüge. Du bist tags berufstätig und abends tanzbereit. Du hast einen sportgestählten Körper, und deine herrliche Haut kann die Schminke nur noch erleuchten. In den sogenannten geistigen Dingen hast du – wie sagt man doch jetzt auf Neudeutsch? – »letzten Endes« immer die richtige »Einstellung«. Mit der Geschwindigkeit, in der deine Stadt aus klobiger Kleinstadt sich ins Weltstädtische mausert, hast du Fleißige schöne Beine und die nötige Mischung von Zuverlässigkeit und Leichtsinn, von Verschwommenheit und Umriss, von Güte und Kühle erworben.

Manchmal kommst du mir geradezu vor wie jene schöne Polin der alten Operette, die »von allen Reizen die exquisitesten vereint«. Alle Fremden und Welterfahrenen sind sich darüber einig, dass es nirgends so viel schöne Mädchen auf der Straße und liebenswürdige Frauen in der Gesellschaft gebe wie in Berlin. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Bist berühmt. Nur lerne noch, anmutig auf deinen Lorbeern auszuruhen.

»Scharre« nicht. Du weißt doch, was das heißt? Wenn eine, kaum zu Besuch gekommen, schon nach der Uhr am Handgelenk späht und locker sitzt, weil sie heut noch so furchtbar viel vorhat. Lerne Gegenwart, sei nicht immer unterwegs. Es sieht ja reizend aus, wenn du beschwingten Schrittes an den noch Langsamen vorübergleitest und sicher durch die Menge zum Schaufenster steuerst, genau an die Stelle, an der du etwas Bestimmtes zu konstatieren hast. Aber mir geht der Atem aus, wenn ich deinen Knöcheln nachsehe, meine unwandelbare Verehrung für dich bekommt etwas Asthmatisches. Verweile doch … Nicht so faustisch, Fräulein!

Bitte flaniere. Das ist ein Fremdwort und wird ein fremder Begriff bleiben, bis du dich so bewegst, dass ein neues Wort von deinem schönen Gange redet. Lustwandeln ist zu langsam und kleinstädtisch. Berlinerin, schaff’ ein neues Wort. Mach einen Korso aus deinem westlichen Boulevard Tautzienstraße – Kurfürstendamm. Noch ist er Stockung und Häufung, noch ist er voreilig. Schöne Berlinerin, sei gelassen!

Schöne Berlinerin, sei doch nicht so ehrgeizig! Wenn du mir auf dem Ball begegnest, erzähl’ nicht gleich, welche Berühmtheiten du alle schon gesprochen hast. Begrüß’ mich nicht gleich: »Haben Sie den C. V. gesehen? Sieht er nicht wieder himmlisch aus? Er sagte mir eben, dass die D. nicht daran denkt …« Lass doch die armen Prominenten. Es bekommt ihnen gar nicht, dass du sie so viel ansiehst. Sie stehen wie im Käfig und laufen Spießruten.

Im Januar warst du in St. Moritz und hast lauter großes Europa kennengelernt oder wiedergesehen, die Comtesse d’O. und den Baron M. de R., mit Lady D. hast du geluncht, mit Lord C. getanzt, mit dem neuesten französischen Dichter hast du Eishockey gespielt. Beinah wärst du dem Herzog von A. vorgestellt worden. Davon musst du nicht erzählen! Ich empfehle dir den Snobismus derer, die in der großen Welt so selbstverständlich zu Hause sind, dass sie es gar nicht mehr der Mühe für wert halten, darüber zu berichten.

Im Frühjahr wirst du nach Paris gehn. Mach’s da bloß nicht zu richtig. Finde nicht gleich alles zauberhaft, was anders ist als zu Hause. Die Stadt Paris wird dir viel mehr entgegenkommen, wenn du dich ein bisschen sträubst. Ängstige dich nicht vor den Leuten, die, wenn du zurückkommst und deine Erlebnisse berichtest, sagen: »Jockey? Da geht doch kein Mensch mehr hin. Waren Sie denn nicht im Jungle? Bal musette? Fremdenfalle. Negerball? Längst überholt. Ausstellung im Teesalon der Großfürstin … poff? War schon voriges Jahr schwach!«

Ich an deiner Stelle würde den Leuten sagen: »Ich habe alle Vormittage dazu benutzt, den Louvre und das Guimet und das Musée Cluny mit Ruhe zu durchwandern, und wurde davon so müde, dass ich jeden Abend um elf Uhr todmüde ins Bett fiel.«

Junge Berlinerin, sei nachsichtig mit deinen unmündigen Eltern! Ärgere dich nicht, weil sie es so schrecklich gut mit dir meinen. Suche ihnen altväterische Reize abzugewinnen. Sei froh, wenn sie nicht »mit der Jugend mitgehn« wollen. Das wäre viel peinlicher als ihr rührender Widerstand, der dir doch ein ganz hübsches Relief gibt. Kläre die braven Leute nicht unnötig auf, teile ihnen nicht mehr mit, als sie fassen können.

Und was die Liebe betrifft … Ich habe schon gelernt: die heimliche, von der niemand nichts weiß, ist abgekommen. Und du erzählst, die Hände am Steuer, bei hundert Kilometer Geschwindigkeit auf der Avus ganz gern beiläufig von deinem letzten Liebesweh wie von Zahnschmerzen. »Au!« sagst du, »gestern hab’ ich mich grässlich verknallt, noch dazu in einen, der gar nicht mein Typ ist.« Sei doch lieber manchmal bitte ein bisschen sentimental, schon der Landschaft und uns alten Zuschauern deiner Jugend zuliebe. Nimm dich nicht gar zu sehr zusammen. Lass dich ein wenig gehn. Weine nicht all deine Tränen in das einsame Kopfkissen. Gönne uns ein Teil, lass uns zusehn, wie du weinst, und erzähle nichts. Es ist lehrreich, ein gutes Mädchen weinen zu sehn.

Quäl’ dich nicht so viel. Es tut dir nicht gut. Vertrau’ auf alles, was dir auffällt und einfällt. Bist ja ein kluges Kind. Aus Schamhaftigkeit redest du manchmal frivoler, als dir zu Mute ist. Brauchst du nicht. Sei nicht so ehrgeizig, sei gelassen, Gib dich lieber einen Grad tugendhafter, als du es bist. Dann wirst du unwiderstehlich sein.

Du runzelst die Stirn? Lernst du schon wieder so schnell? Dann bitte vergiss alles, was ich da gesagt habe. Und sei, wie du bist!

Leichtes Berliner Frühlingsfieber

Von einer, die ich liebe, möchte ich gern erzählen, aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll; und dann werdet ihr Jungen von heute alles, was ich vorbringe, recht harmlos finden. Dabei hab ich so viel Harm wie als Knabe in der Zeit, als Erleben Ahnen war. Ist es jetzt schon Erinnern? Und lieb ich auch das an ihr, dass ihre schnellen Füße über Straßenstein und Brückensteg und Tiergartensand meiner Berliner Knabenzeit gehn? Denn so wie ihr glaubt, hab ich nichts von ihr. Schleppend und immer von ihrer Eile mitgerissen geht, wovon ich nicht weiß, ob es Ahnen oder Erinnern ist, um ihre vorstoßenden Jägerinnenknie wie ein langer Rock aus vergangener Zeit. Das junge Geschöpf, ich sehe es oft, immer nur ganz kurz und meistens auf der Straße. Wohl ist sie manchmal auch bei mir, und ich bin manchmal bei ihr im Zimmer. Aber wenn sie dann liegt und ihr spitzer Ellbogen steigt aus dem abgleitenden Ärmel, das ist nicht gut für mich. Es ist besser, sie gibt mir im Freien ein Stelldichein. Sie hat für uns erfunden, dass ich ihr immer entgegengehe oder irgendwo auf sie warte, auch wenn wir nachher in geschlossenen Räumen beieinander sein sollen. Da ist dieser Sonntagvormittag auf der Potsdamer Brücke, wohlgemerkt auf der kleinen, dem stilleren der beiden Brückenbögen, über den nicht die Bahnen, nur Wagen gehn. Ich stand vor dem Zeitungskiosk, ich ging ein Stück am Brückengeländer auf und ab, nie ganz bis ans Ende, kehrte immer schnell wieder um. Ich wusste nicht, von welcher Seite und ob sie mit einer Bahn, einem Autobus oder zu Fuß kommen werde. Es war früher Frühling, sie würde wohl im Pelz sein. Manche, die in Pelzen von Tram- und Autoschwellen abstiegen oder auf dem Trottoir herkamen, hatten in der Schulter einen Augenblick den raschen Ruderschlag ihres Kommens, ehe sie zu kurz oder zu breit wurden. Und dann mit einmal war sie vor mir in einem Auto, das anhielt, und winkte wie von fern. Wisst ihr erfahrenen Frauenkenner, wisst ihr überhaupt, wie das ist, wenn eine ganz nahe wie von fern winkt?

Schön ist es auch, wenn sie mir eine Begegnung schenkt, bei der ich sie schon von weitem kommen sehe. Da ist vom Lützow- zum Nollendorfplatz die alte Avenue, die Maaßenstraße heißt. Es ist gegen Abend. Leichter Regen sprüht. Reklameschrift wandert mit Riesenlettern über der Halle der Hochbahn, aus der sie kommen wird. Ich gehe entgegen ganz langsam von Baum zu Baum, und wenn ich beinah am Platze bin, rückwärts zurück wie der Krebs, damit ich sie die ganze Strecke sehe, die sie herkommt. Sie ist in Eile, heut noch mehr als sonst, sie muss schnell viel Besorgungen machen. Besorgungen mit ihr zu machen, ist sehr interessant. Sie geht im verwirrenden Warenhaus sozusagen querfeldein auf das los, was sie braucht. Sie kann sehr verbindlich zu den aufgeschreckten Verkäuferinnen sein, aber auch, wenn’s nottut, kurz angebunden. Treffsicher durchkreuzt sie ausweichende Gegenrede. Alles geht schneller, als ich es wahrnehmen kann. Mit jeder Bewegung überholt sie mein Zuschauen. Wenn wir dann wieder auf der Straße sind, sagt sie plötzlich vor einem Haus »Auf Wiedersehn«. Geht sie die Treppe hinauf zu einem andern? Sie würde es mir vielleicht sagen, aber ich frage nicht. Sie macht gewiss kein Hehl aus dem Leben, das sie führt, sie ist von heutzutage. Aber ich möchte nicht sehr gern Bescheid wissen und vorstellen müssen.

Es ist Mittag. Wir stehn auf dem Lützowplatz. »Jetzt muss ich in die Tauentzienstraße«, sagt sie. Sie hat einen gefalteten Filzhut in der Hand wie eine kleine Muse ihr Attribut. Aber dann will sie doch lieber erst das Ufer entlanggehn. Es ist schwül und grün um uns. Die Bäume spüren ein kommendes Gewitter. Als ich sie etwas zu viel von der Seite ansehe, ist sie mit einem Schritt auf dem niederen Geländer am Rasen überm Kanal und balanciert mit rudernden Armen. Von den winzigen Lederelefanten, die sie selbst ausgeschnitten und auf ihr helles Kleid genäht hat, schwankt der, welcher auf dem Rücken ist, mit tastendem Rüssel auf und nieder. Am Dammübergang zur Budapester Straße ist sie besorgt um ihren kleinen, drahthaarigen Foxterrier, der hinter uns herläuft. Ich sehe ihre lange, magere Hand in die Luft nach ihm wie zum Greifen ausgestreckt. Mir ist, als greife sie an mein Herz. Damit sie nicht merkt, ich bin bewegt – das würde sie wohl recht komisch finden –, sag ich ihr schnell etwas Schmeichlerisches über ihr Halskettchen. »Ach mein Schmuck!« sagt sie, »Ich habe nur Christbaumschmuck, aber das soll anders werden.« Das kommt recht entschieden heraus, sie wird es gewiss noch weit bringen! Nun biegen wir in die Nürnberger Straße ein, um in die Tauentzienstraße zu kommen. Dort aber mag sie nicht gleich in das Hutgeschäft und zu den andern vielen Besorgungen, möchte mit einmal erst etwas trinken. So treiben wir weiter bis zur Kirche und hinüber zu der Terrasse des neuen Cafés. Dahin hätten wir eigentlich geradeaus gehn können. Aber es ist süß, Umwege mit ihr zu machen. Vielleicht hatte auch ihr Kurswechsel einen Sinn, der mir verborgen bleibt. Ich weiß ja nichts von ihr, gleite durch gegenwartlose Dauer mit ihrer gegenwärtigen Erscheinung, einmal in fließender Tagesluft, dann wieder abends durch den Schimmerkreis angeleuchteter Bäume am Straßenrand in unserm geliebten Berlin, das sich mit Blumenbalkonen und spiegelndem Asphalt, mit Laternen und Gesichtern an diesem seinem Kinde freut. Mag sein, es gibt viele so muntere Mädchen. Manchmal begegnet mir ein Blick, eine Gebärde anderer, die an sie gemahnen. Aber auch dann seh ich nur sie, deren Namen ich nicht nenne, er brennt mir auf der Zunge, aber ihr sollt ihn nicht wissen, und einen falschen, ausgedachten mag ich auch nicht an seiner Statt sagen.

© ullstein bild – imageBROKER/Rosseforp

Frau mit Foxterrier, ca. 1922

Wenn sie weg ist, von einer Treppe, von der Tram oder aus einem Wagen noch winkt, das ist schmerzlich, dann möcht ich nachspringen, sie zurückreißen, hart am Handgelenk sie packen, rückhaltlos ihr Gewalt antun. Es ist nicht zu ertragen, dass sie weg von mir ist und bleibt doch in der Welt. Schön aber ist es, wenn sie nur weggeht, um wiederzukommen, und lässt mich warten, bis sie wiederkommt. Schön ist es, im Vorzimmer des Friseurs zu sitzen, während sie sich das Haar waschen lässt. Da sitzt man auf rotem Polster, sieht bunte Wände wie aus Pasten und Salben, Glasschränke mit schillernden Schalen, spiegelnden Flaschen, milchigen Dosen. Es ist ein eleganter Laden, ihr kennt ihn. Zur Linken hat man bei der Tür die Kasse mit der Sitzgöttin. Thronen können heut nur Kassiererinnen. Neben der stehn zwei Telefone auf dem Tisch. Immerzu kommen Kundinnen und fassen nach den Hörern. Die eine sagt: »Besorgen Sie noch Sprotten. Obst bring ich mit. Und wenn Herr Kommerzienrat aus dem Büro anruft, ich bin in einer halben Stunde zu Hause.« Die andere sagt: »Erwarte mich am Eingang der Untergrundbahn an deiner Ecke, aber um acht muss ich unbedingt fort.« Und die angestellten Fräulein laufen hin und her in schwarzen Uniformkitteln mit rotem Kragen. Eine dicke Dame möchte gern einer etwas geben, die sie gut manikürt hat, und beschreibt sie der Kassiererin. Die ruft »Elsbeth!« – »Es war nicht Elsbeth«, sagt die Dame des Hauses, die reklamehaft onduliert und kuchenschön im Vorhang erscheint, »es war Frieda.« – »Ja, so eine kleine Brünette«, sagt die Dicke und zahlt. Und hinter all dem weiß ich die, die ich liebe. Vielleicht sitzt sie in der Zelle, die ich dahinten spaltoffen sehe. Sie wird von einem der Männer in weißer Kutte behandelt, die sich so gut auf Frauenköpfe verstehen. Die Frauen lieben ihre Berührung, lieben es, dass sie sie zart und fest anfassen müssen und dabei so kühl bleiben. Ist es ihre Stimme, was ich manchmal weither zu hören meine? Bald wird sie fertig sein und erscheinen. Fast ist es schön, dass sie noch nicht da ist, dass ich ihr noch entgegendenken kann. Gegenwart ist schwer zu ertragen. Ihr andern, die ihr wisst, was ihr wollt, ihr habt es leicht mit eurem Entweder Oder.

Morgen will sie mit mir vor dem Bootshaus am Neuen See sitzen, wenn es nicht regnet. Lampen werden durch das Laub und aufs Wasser scheinen. Ich werde mich so setzen, dass ich sie viel von der Seite ansehn kann, ohne dass es sie stört. Aber nun beschreib ich euch nicht, wie sie von der Seite aussieht. Sonst erkennt ihr sie und sagt: »Die? Um die machst du dir so viel Umstände? Das liebt sie gar nicht. Lächerlich wird sie dich finden und wegschicken.« Ja, das wird sie vielleicht, aber erst darf ich noch ein paarmal auf sie warten, bis sie kommt oder wiederkommt.

Die vernünftige Nephertete

Ohne sich umzusehen, fühlte sie deutlich, dass ihr die beiden Herren nachgingen, die im Kino zwei Reihen hinter ihr gesessen hatten. Der jüngere, der große, hatte sie in den Pausen angesehen mit hungrig offenem Munde wie ein Kind, das nach einer Frucht giert. Sie ging so langsam, wie es ihr Gefühl für die guten Sitten irgend erlaubte.

Nun bog sie in die Querstraße ein und hatte nur noch hundert Schritt bis nach Hause. Wie ärgerlich, dass gerade in diesem Augenblick irgend so ein frecher Kerl, Ladenschwengel oder Friseur, herüber wechseln und sie ansprechen musste! Sie wich stolz aus und ging eilig auf ihre Tür zu. Etwas umständlich im Dunkeln tastend, steckte sie den Schlüssel ins Schloss und drehte. Aufblickend sah sie die beiden aus dem Kino vorüberkommen. Wieder sah der junge, der schlanke, sie an. Die Tür ging auf. Lisbeth trat ins Haus. Aber gerade, als sie von innen zuschließen wollte, fiel sein langer Schatten über sie. Hoch stand er vor ihr und sagte:

»Muss das sein?« – »Es ist doch schon …« flüsterte sie schräg hinauf. Wie sehr er in diesem Augenblick ihrem Ersten, dem Rolf, ähnlich sah! Ihr wurde schwach zumute.

Und dann ging sie mit den beiden in eine Likörstube, die der andre, der freundliche Dicke, kannte und wo sie einen der witzig ausgesparten Separatwinkel zwischen spanischen Wänden besetzten, nicht zu nah an der Musik.

Die beiden Freunde hatten Worte und Manieren, die ihr neu und merkwürdig waren. Man musste sich mit ihnen zusammennehmen. Für das Weltmännische hatte sie ihr Rolf erzogen, bei dem sie immer in Sorge war, ob sie es ihm auch recht machte. Aber die beiden sprachen mit ihr und miteinander von ihr, wie mit und von einer alten Bekanntschaft, fragten gar nicht nach Nam’ und Art und taten beklemmend selbstverständlich.

»Sie sieht doch aus wie die Amenophistochter«, meinte der Dicke, und dann nannten sie sie nur noch Nephertete. War das nun schmeichelhaft oder verdrießlich, als neumärkisches Beamtenkind einer ägyptischen Königstochter zu gleichen? Der Junge nahm ihre Hand in seine langen, mageren Finger und wusste ihr Angenehmes über ihre Linien zu sagen. Indessen sah der Dicke ihr schwarzstrohernes spitziges Hütchen an, das sie schon etwas lange trug. Und als ihre Augen ihm begegneten, sagte er: »Die beiden Blumen rechts und links auf Ihrem Dreispitz (oh Gott, er sah die aufgeklebten Stoffblumen an!) – die erinnern an die niedlichen Vorlagen in dem Stickmusterkästchen meiner kleinen Schwester.«

Und schmunzelnd trank er ihr zu.

Aus dieser Begegnung wurde eine rechtschaffene Liebesgeschichte zwischen Lisbeth-Nephertete und dem jungen Schlanken, der dem Rolf so ähnlich sah. Aber in Weinstuben gingen die beiden nicht mehr. Denn Rolf II war nicht reich. Er hatte das Studium aufgeben müssen und schrieb Zahlen in einer Bankfiliale. Sie, die selbständige verantwortliche Sekretärin des Chefs der Betongesellschaft m. b. H. war reicher als er, und manchmal brachte sie ihm Zigaretten mit. Und ihre Stelldicheine waren nicht Cafés oder Tanztees, sondern die alte Normaluhr am Potsdamer Platz, die schon so viele Liebende einander finden oder eins das andere vermissen gesehen hat, oder die brave Sphinx auf der Herkulesbrücke überm Kanal oder der bärtige Spielplatzapollo im Tiergarten oder die vier bruchsteinernen Vorgartenmusen der Magdeburger Straße. Am Ufer gingen sie spazieren und am Neuen See, zur Schleuse, zum Rosengarten, nie weiter fort, denn Rolf II liebte nur den alten Westen und den alten Stadtpark. Von ihren Spaziergängen kamen sie dann mit Tütenabendbrot in sein Studentenzimmer, wo viele schöne Bücher herumlagen und – standen, und darin waren Bilder von der Nephertete und anderen fernen Frauen, mit denen dann die neumärkische Lisbeth verglichen und bewundert wurde.

Ja, es war eine rechtschaffene Liebe ohne Bedingungen und Versprechungen. Und als Rolf II mitteilte, er müsse demnächst weg von Berlin, weil der Freund mit den vielen Beziehungen einen besseren Bankposten in Hamburg für ihn gefunden habe, nahm man das eben hin und beschloss, die letzte Woche noch recht glücklich zu sein. Man war doch verständig und auf niemanden angewiesen, und wenn man auch bei den Eltern wohnte, sein eigner Herr und gar nicht sentimental, auch jung noch, und später würde man sich schon einmal wiedersehen; aber nur keine Treue schwören! Immer nur das bisschen Leben genießen und seine Arbeit tun, wie sich’s für eine vernünftige kleine Berlinerin gehört.

An Rolfs des Zweiten letztem Abend wollte sein Freund, der freundliche Dicke, teilhaben. Schade, dass man nicht zu zweit bleiben konnte. Immerhin wurde man von dem Freunde zu einem »schönen« Essen eingeladen und in den Lunapark geführt, den Lisbeth doch noch gar nicht kannte.

Kletterbahn und Eisernes Meer waren lustig und so, dass man sich rühren und aufpassen musste, nicht seinen Gedanken nachhängen konnte. Und der dicke Freund hatte eine drollige Art, den wandernden Verkäufer nachzumachen, der mit großstädtischer Nüchternheit immer wieder »Schokolade, Keks, Nussstangen!« ausrief. Aber das Hübscheste war vielleicht der rote Kinderballon, den Lisbeth geschenkt bekam und an seiner Strippe flattern ließ, als sie dann auf der hinteren Plattform der Straßenbahn standen und zum Lehrter Bahnhof fuhren. Und vielleicht war es wieder gut, dass der Freund als Dritter mitkam und man nicht zuletzt miteinander allein war. Man will doch nicht weinen beim Abschied. Man will sich zusammennehmen, will lustig miteinander sein in diesen sowieso traurigen Zeiten.

Lange hielten Rolf II und Lisbeth-Nephertete sich an der Hand, und sie sah ägyptischer aus als je zuvor. Der Zug ruckte ein paarmal, ohne abzufahren.

»Ja, nun muss ich fort«, sagte er. Und sie, indem sie lächelnd seine Stimme von damals nachmachte: »Muss das sein?« Und er, wie damals sie: »Es ist doch schon …«

Da glitt der Zug weich vor ihren Händen weg. Lisbeths Ballon flatterte, ihr Tüchlein wehte, und sie lächelte tapfer und ergeben Rolf dem Zweiten nach.

Sanft nahm der Dicke sie dann am Arm und geleitete sie sorgsam die Bahnhofstreppe hinunter. Um sie zu zerstreuen, machte er wieder »Schokolade, Keks, Nussstangen!« nach. Lisbeth-Nephertete lachte.

»Nun sollten wir eigentlich noch in den Ausstellungspark gehen«, sagte der Dicke, »um unsere Sorgen zu vergessen und weil wir gerade dicht dabei sind.«

Im ersten Augenblick erschrak sie. Aber dann erinnerte sie sich, dass sie eine selbständige kleine Berlinerin war, verständig und auf niemanden angewiesen, ihr eigener Herr und gar nicht sentimental, und dass es keinen Sinn hat, in diesen so schon traurigen Zeiten sein Kopfkissen nass zu weinen, weil ein Liebster fortreist, und dass man sein Leben genießen muss und seine Arbeit tun.

»Schokolade, Keks, Nussstangen!«, wiederholte der Dicke, und man ging in den Ausstellungspark.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.