Kitabı oku: «Escritos Personales», sayfa 3

Apenas un año después, el Gobierno democratacristiano de Frei y el propio Cardenal Silva Henríquez comprobaban así que habían auspiciado un movimiento que iba mucho más lejos que ellos mismos y que se había valido de su apoyo como una mera etapa o instancia táctica. El refrán de que “quien siembra vientos cosecha tempestades” volvía a cobrar validez. Clara lección para quienes se incorporan a revoluciones de sello marxistoide o anarquizante en la creencia de que, desde dentro, podrán controlar o moderar su rumbo.

Fue así como en las elecciones de FEUC de octubre de 1968, ya no postuló una lista democratacristiana, sino que la continuidad revolucionaria adoptó el rótulo de “Movimiento 11 de Agosto” para significar su ruptura con ese partido, rumbo a la izquierda. A ella se le enfrentó una sola lista, la del Movimiento Gremial, encabezada por Ernesto Illanes. Y contra toda predicción posible, los gremialistas obtuvimos un triunfo estrecho y espectacular.

Se demostraba así no sólo que la antidemagogia puede ganar, sino que las victorias que se logran por obra de la fidelidad a principios sostenidos con valentía desde una situación adversa, tienen raíz firme.

Al año siguiente, en 1969, surgió formalmente el Frente de Izquierda en la Universidad Católica y, para asegurar su recuperación de la FEUC, se recurrió a Miguel Ángel Solar como candidato ahora no ya democratacristiano, como en 1967, sino mapucista. Pero los gremialistas volvimos a triunfar con Hernán Larraín, que se convirtió en el segundo presidente gremialista de la FEUC. Su victoria fue estrechísima, pero el haber sido lograda contra el símbolo carismático de la “toma” de dos años antes y contra una lista democratacristiana que entonces surgió como tercera alternativa minoritaria, consolidó el predominio del gremialismo en nuestra Universidad en forma ininterrumpida por muchos años.

Ya en octubre de 1972, Javier Leturia fue elegido con una mayoría abrumadora como quinto presidente consecutivo de FEUC. Lo que había sido un feudo democratacristiano pasó a ser así identificado como un bastión gremialista.

En ese mismo año, el gremialismo ganó la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, con Juan Carlos Bull a la cabeza.

Al frente, las otras seis federaciones de estudiantes universitarias habían caído en poder del marxismo. La Democracia Cristiana, que en 1962 se jactaba de controlar todas las Federaciones del país, diez años después no dirigía ninguna. Salvo las dos que le arrebatamos los gremialistas, las demás estaban en poder del marxismo. Hecho elocuente que habla por sí solo.

Estimo que los antecedentes que he relatado sucintamente, permitirán comprender y aquilatar mejor el contenido del pensamiento gremialista al conocer la génesis que su formulación tuvo en la realidad de los hechos.

Argumentando con éxito

El gremialismo brotó y creció en ese periodo como un rechazo primario y natural de gran parte del estudiantado universitario a la instrumentalización política de sus organizaciones gremiales y de las universidades en general. Pero nuestro aporte más importante consistió en darle a ese sano sentimiento una base conceptual sólida, convirtiéndolo en un ideal de validez intrínseca y permanente. Evitamos así que él se redujera a una simple reacción, meramente contestataria.

El alumno que rechaza la politización de las universidades y de su tarea académica responde a un impulso correcto y valioso. Detrás de la defensa de “una universidad para estudiar y no para hacer política”, se trasunta el sentido común con que la mayoría de las personas llegan a juicios acertados. Sin embargo, nuestra convicción era que ello no bastaba para el éxito perdurable de una postura gremialista.

Era menester desentrañar y formular los principios más profundos que abonan ese punto de vista, desarrollándolos con granítica coherencia lógica, desde sus raíces doctrinarias hasta sus aplicaciones prácticas. Sólo así el gremialismo podría convertirse en una causa dotada del atractivo necesario para motivar una organización duradera en su favor, situándose en condiciones de refutar intelectualmente las argumentaciones invocadas para pretender justificar el compromiso político de las universidades. Sólo así, también, se lograría satisfacer las inquietudes más profundas de los potenciales dirigentes, quienes no se contentan con la pura simplicidad del sentido común, sino que buscan sus fundamentaciones en el campo de las ideas.

Parto por señalar que disto de pretender una plena originalidad en el pensamiento que inspira al gremialismo. El se remonta a los más clásicos exponentes de la filosofía de raíz cristiana y recogen el aporte que las doctrinas humanistas han ido elaborando a través del tiempo.

En este sentido, nuestra originalidad creativa consiste en haber articulado una formulación del ideario gremialista, aplicando aquellas raíces a nuestra realidad práctica y específicamente al campo universitario, a base del desarrollo orgánico de los principios fundamentales. Existen numerosos documentos que detallan ese pensamiento. No pretendo reiterarlo aquí exhaustivamente, sino sólo sintetizar sus líneas más gruesas.

Así, del reconocimiento de la dignidad y la trascendencia de la persona humana, se deriva la primacía que tiene el hombre sobre la sociedad, tanto desde el punto de vista del ser como desde el punto de vista del fin.

El hombre es ontológicamente superior a la sociedad porque mientras aquél es un ser substancial, es decir, apto para existir en sí mismo, la sociedad constituye sólo un ser accidental de relación. No puede existir independientemente de los seres humanos o substancias que la componen, a cuyo respecto es un accidente y no otra substancia diversa de ellos.

A su vez, el hombre es superior a la sociedad desde la perspectiva de su fin, porque mientras las sociedades temporales se agotan en la historia, el ser humano vive en ésta pero la trasciende, porque su espíritu inmortal le confiere un destino eterno.

De lo anterior se desprende que, en última instancia, la sociedad está al servicio de las personas que la integran y no al revés. Ello se traduce en que el bien común general, fin último y supremo de Estado, debe entenderse como el conjunto de condiciones sociales que permita a todos y a cada uno de los seres humanos que lo integran alcanzar su fin personal, o sea, su perfección, en la mayor medida posible.

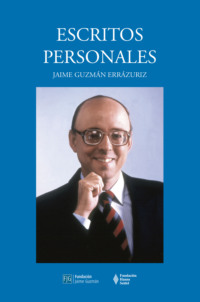

Los seis primeros presidentes gremialistas de la FEUC: Ernesto Illanes, Tomás Irarrázabal, Hernán Larraín, Atilio Caorsi, Arturo Fontaine y Javier Leturia.

Tanto el reconocimiento de la persona humana como eje y destinatario de toda la acción de la sociedad, como el señalado concepto del bien común, nos conducen a concluir que las múltiples sociedades que el hombre crea entre la familia y el Estado para procurar su pleno desarrollo espiritual y material, deben ser respetadas como signos de la naturaleza sociable del ser humano y del derecho que éste tiene a formar variadas asociaciones con el objeto descrito.

Si bien la familia conforma la célula básica de la sociedad y es necesaria en cuanto está siempre y directamente exigida por la naturaleza humana, ella no satisface por sí misma todos los requerimientos de la sociabilidad del hombre. Las agrupaciones que ligan a las personas por razones de vecindad (territoriales), de trabajo común (gremiales) o de cualquier otra afinidad que requiera un vínculo asociativo estable, surgen como una exigencia complementaria y variable, según épocas y circunstancias. Ellas dan vida a una variada gama de agrupaciones que, por ser mayores que la familia pero menores que el Estado, se denominan sociedades intermedias.

Ahora bien, un aspecto que el pensamiento gremialista enfatiza especialmente, es que dichas sociedades intermedias tienen una finalidad propia y específica que puede determinarse en forma objetiva, sin recurrir a ninguna ideología política.

Asimismo, ello debe llevarnos a reconocer que toda sociedad intermedia, por definición, es apta para alcanzar ese fin específico suyo. Y digo que lo es por definición, porque si no lo fuese desaparecería o se convertiría en otra diferente. Así, por ejemplo, si un organismo que aspira a ser universidad no cuenta con los docentes e investigadores que le den la jerarquía de tal, o bien no llegará a funcionar, o bien lo hará como centro de enseñanza de nivel medio y no universitario, aun cuando se llame universidad. Pero en esta última hipótesis, sería apto para alcanzar el fin. De igual modo, los ejemplos podrían multiplicarse.

Lo que deseo subrayar es que de la referida conclusión emana uno de los principios básicos de una sociedad libre, cual es el de las autonomías sociales. En síntesis, él consiste en que si toda sociedad intermedia es apta para alcanzar su fin específico (entendiendo por tal el real y no el meramente declarado), ella debe gozar de autonomía, es decir, del derecho de gobernarse a sí misma. Y, como gobernar es conducir una comunidad hacia sus fines, al ámbito legítimo —a la vez que el límite— propio de la autonomía de cada sociedad intermedia, se extiende a todo cuanto le sea necesario para dirigirse hacia su finalidad propia y específica, pero sólo a eso.

Por ello, y siguiendo con el caso de la universidad, su autonomía está referida a organizar y desarrollar sus tareas académicas y las estructuras administrativas que la hagan posible. Nada puede resultar más infundado que pretender incluir cualquier forma de privilegio o inmunidad territorial para los recintos universitarios como supuesto componente de dicha autonomía, ya que no hay ningún argumento que permita considerarlo como un elemento necesario para que una universidad se encamine a su fin.

La autonomía es una propiedad de toda sociedad intermedia y no sólo de las universidades. Cada una la posee para sus fines que, lógicamente, son distintos según la asociación correspondiente. Pero ninguna de ellas contempla ni puede contemplar factores que sustraigan sus recintos al pleno imperio de las leyes y de las autoridades competentes del Estado.

Por otro lado, me parece interesante subrayar que el principio de las autonomías sociales da lugar al más conocido principio de subsidiaridad. Bien mirado el tema, se trata de la otra cara de la misma moneda.

En efecto, si toda sociedad intermedia debe disfrutar de autonomía para orientarse a sus fines propios y específicos, no resulta lícito que otra sociedad mayor a ella —y muy especialmente del Estado— asuma lo que aquella sociedad mayor puede hacer por sí misma. La razón de lo señalado es meridiana. Las sociedades mayores, incluido el Estado, no existen ni se justifican para hacer lo que los particulares están en condiciones de realizar, sea individualmente o agrupados en sociedades menores, incluida la familia. Para ello éstos se bastan a sí mismos. El Estado se estructura para cumplir aquellas actividades que los particulares no pueden realizar adecuadamente, y no para absorber lo que éstos pueden llevar a cabo.

En tal perspectiva, las tareas propias del Estado incluyen aquellas que —por su naturaleza— jamás podrían ser asumidas por los particulares (como las relaciones con otros Estados, la defensa nacional, la dictación de las normas generales que regulan la convivencia social, su aplicación administrativa o judicial, etc.). Pero la labor estatal también comprende aquello que, aunque por su naturaleza podría ser desplegado por los particulares, en la realidad de las circunstancias éstos no lo hacen o lo hacen de modo claramente inadecuado, y siempre que se trate de actividades necesarias o notoriamente convenientes para la comunidad nacional.

En este último caso, el Estado actúa de modo supletorio, precisamente aplicando el principio de subsidiaridad. Lo importante es que, como su competencia procede entonces de un vacío o deficiencia de la comunidad, el Estado debe asumir esa tarea sólo luego de constatar la incapacidad de los particulares para realizarla convenientemente y siempre estimulando a que esa falla se remonte lo más pronto posible. Así podrá irse liberando en mayor medida de labores de suplencia, para reforzar aquellas que le son esenciales e inherentes por su naturaleza.

Suele no aquilatarse en todas sus dimensiones cómo la conjunción del principio de las autonomías sociales con el de subsidiaridad configura los cimientos de una sociedad libre, al potenciar la iniciativa creadora de los particulares en todos los campos y al limitar la esfera de acción del Estado. La sociedad, en su conjunto, se concibe así como una armonía equilibrada y multiforme de muchas entidades con sólidos espacios de libertad para las personas, con estímulos para su creatividad y con posibilidades de participación efectiva de cada una de ellas en decidir su destino

Quizás a más de alguien puedan parecerle demasiado abstractas las consideraciones precedentes. Por ello, pienso que para captar más nítida y gráficamente sus candentes implicancias prácticas, resulta útil contrastar los principios señalados, propios de una sociedad libre, con aquellos que informan a las sociedades totalitarias.

Todos los totalitarismos, cualquiera sea su signo doctrinario o ideológico, tienen en común la negación —conceptual o práctica— de la dignidad y trascendencia de la persona humana. Los totalitarismos miran al hombre como un ser cuya existencia debe subordinarse —integral y unilateralmente— al bien del Estado, entendido éste como un todo colectivo ante el cual se diluye el valor de las personas que lo componen. El Estado pasa a endiosarse como una superpersona, como una especie de ser sustancial del que las personas son simples partes instrumentales.

Al no reconocerle al hombre ninguna trascendencia sobre la sociedad temporal, los totalitarismos lo consideran como un simple engranaje de la maquinaria estatal. La función de la persona se parece mucho a las tuercas de un motor. Valen en tanto y en cuanto sirvan al funcionamiento de éste.

De ahí que en los sistemas totalitarios las personas carecen de auténticos derechos que puedan hacer valer frente al Estado, quien dispensa graciosamente ciertas concesiones a sus súbditos, en el grado y oportunidad que su arbitrio lo determine. La noción de derechos naturales, anteriores y superiores al Estado, carece de todo sentido para un régimen totalitario. Eso explica los horribles genocidios que nuestro siglo ha presenciado, en nombre de la utopía marxista-leninista o del mito nacional-socialista de Hitler.

De lo expuesto se sigue también que los totalitarismos no reconocen autonomía alguna a las sociedades intermedias, las que funcionan como meros apéndices burocráticos del aparato estatal, que controla y manipula su funcionamiento. No existen universidades, sindicatos, juntas de vecinos ni asociaciones culturales o deportes realmente libres. Un Estado que todo lo absorbe las deforma en simples instrumentos de sus designios omnipotentes.

Se entiende, entonces, la profunda diferencia que ocupa la actividad política en una sociedad libre y en un régimen totalitario. Y es que siendo lo político aquello que concierne a la conducción del Estado, sus alcances estarán forzosamente determinados por los que se le confieran al mismo Estado.

Mientras en una sociedad libre la política constituye una de las dimensiones de la vida humana que no priva de su valor, su importancia y su carácter específico al resto de las manifestaciones del hombre —que se canalizan a través del grueso de las sociedades intermedias—, en un sistema totalitario la política se convierte en la única expresión realmente significativa a la cual se someten todas las demás. Esto último calza con perfecta lógica en un esquema de deificación del Estado. Si lo único que importa es, en definitiva, ese ente colectivo erigido en superpersona, todas las manifestaciones humanas deben subordinarse al objetivo de aquél. Al propósito político de lograr el control del Estado para la ideología totalitaria o de afianzarlo una vez que él se ha obtenido. En la etapa de conquista del poder, procura uniformar los cuerpos intermedios como palancas de la revolución, con absoluto desprecio o prescindencia de su naturaleza específica. En la fase de consolidación totalitaria, ellos se modelan como títeres del aparato estatal.

La prohibición de determinadas formas musicales clásicas o de la pintura abstracta dentro de la órbita soviética, en nombre del llamado “realismo socialista”, ejemplifica hasta qué punto llega lo señalado. Cosa parecida ocurre con la instrumentalización política del deporte, con la transformación de los sindicatos en prolongaciones de la burocracia estatal (en lo cual el fascismo y el marxismo presentan especiales semejanzas) y, con tantos otros aspectos sociales que sería largo e innecesario enumerar.

Mientras las sociedades libres favorecen la variedad y la creatividad como vehículos de dignificación y progreso del hombre, los totalitarismos dan origen a una vida gris y monocorde, donde todo está planificado para su más seguro y férreo control.

Protegerse de los vicios políticos

Me interesa especialmente aludir a un concepto que se deriva de lo que acabo de reseñar.

En una estructura social libre deben admitirse sociedades intermedias que sitúen su fin al nivel de la conducción del Estado, procurando influir en ésta conforme a puntos de vista afines de quienes las forman. Estas sociedades intermedias políticas son los grupos, movimientos o partidos políticos, cuyo objeto de acción se radica justamente en el nivel propio del ámbito estatal.

Lo importante es que ellos no procuren instrumentalizar para tal propósito al resto de las sociedades intermedias que no son políticas, y que apuntan a dimensiones más parciales y específicas de la convivencia social, como las entidades territoriales, gremiales (sean éstas sindicales, empresariales, profesionales o estudiantiles) o culturales en su más amplio sentido.

El gremialismo no rechaza ni menosprecia la actividad política. La valora como una de las más nobles tareas humanas, indisoluble de la naturaleza sociable del hombre.

Lo que el gremialismo impugna es la instrumentalización políticas de las sociedades intermedias no políticas, porque ello las desnaturaliza, desvirtuando su finalidad y lesionando el aporte que la comunidad nacional entera requiere de ellas. La politización de las universidades, de los gremios o de cualquier ente cuyo objetivo no es político implica, además, atentar contra la autonomía de éstos, debilitando así uno de los pilares de una sociedad libre.

Por eso el gremialismo ha reiterado que su afán despolitizador no se refiere a las personas, sino a las instituciones no políticas de la sociedad. No propiciamos que los universitarios, los trabajadores, los empresarios o los profesionales sean apolíticos. Muy por el contrario. El gremialismo reconoce el derecho de todo gremialista en cuanto persona o ciudadano— a asumir la opción política que prefiera, sin otro límite que el que no sea de contenido totalitario, por el ya señalado motivo de que en un Estado totalitario desaparece la posibilidad misma de cualquier expresión de auténtico gremialismo, al negarse toda autonomía a los cuerpos intermedios de la sociedad. Y de hecho, muchos gremialistas hemos ejercitado y ejercitamos ese derecho, participando activamente en política, cada cual según sus propias convicciones ideológicas o contingentes.

Pero ese compromiso político no puede legítimamente endosarse a una entidad cuyo fin es diverso a la política, sin dañarla gravemente. Es esa indebida extrapolación lo que el gremialista objeta, en la certeza de apuntar a uno de los vicios que más han perjudicado la solidez y el desarrollo de Chile como una sociedad libre, creadora y participativa.

Cuando una ideología o un partido político no totalitario cae en la tentación instrumentalizadora aludida, traiciona sus propios principios. Actúa con la misma incongruencia que cuando favorece el estatismo. Porque ambos fenómenos representan puentes de fácil desliz hacia el totalitarismo.

En Chile hemos asistido al fenómeno gravísimo de que partidos como la Democracia Cristiana, el radicalismo y hasta el Nacional, postulen listas de candidatos a elecciones gremiales del más variado género, bajo el rótulo o directriz de su colectividad partidista, convirtiendo a los respectivos cuerpos intermedios en terrenos de ensayo y propaganda para medir fuerzas electorales políticas. O bien que se jacten de controlar determinados sindicatos, colegios profesionales o agrupaciones estudiantiles.

No vacilo en sostener que esa anomalía acusa una de las mayores inconsistencias de esos conglomerados políticos tradicionales con los principios de una sociedad libre que ellos sostienen defender. Cuando un marxista o un fascista procede así, actúa con coherencia respecto de su filosofía. Cuando lo hace un demócrata, transgrede las bases mismas de la sociedad que afirma defender, validando de paso —en la práctica— la conducta totalitaria al respecto.

Creo que corregir este aspecto hacia el futuro resulta vital. El gremialismo debiera respetarse como un patrimonio común a todos los demócratas, sin perjuicio de sus legítimas discrepancias y contiendas en la esfera propiamente política, cuyos canales legítimos y naturales han de ser los partidos y demás agrupaciones de similar carácter, circunscritas a su ámbito propio. En ello se juega la mayor o menor fortaleza futura de una de las bases de una sociedad chilena sólidamente libre.

No ignoro que estoy tocando puntos que se han prestado y se prestan para arduas polémicas y para frecuentes ataques al gremialismo. Es por ello que deseo hacerme cargo de los más socorridos.

Ni torres de marfil ni políticos disfrazados

Una primera objeción consiste en que el gremialismo, tras una apariencia no política, encierra un trasfondo conceptual de índole política.

Los gremialistas respondemos a eso que jamás hemos ocultado que nuestro pensamiento se funda en la concepción del hombre y de la sociedad ya esbozada someramente. Dejo en claro que el gremialismo funda en ello su médula. Deriva de una doctrina basada en la dignidad y libertad de la naturaleza humana y está inseparablemente ligado a ella.

Por eso mismo cuando el gremialismo —o una agrupación gremial determinada de cualquier carácter— combate, oficial e institucionalmente, a una amenaza o realidad totalitaria, no hace una excepción a sus principios o a su papel, como a veces erróneamente se cree. No. En tal caso, actúa dentro del más genuino respeto a los principios gremialistas, a la vez que cumple con uno de sus deberes más inexcusables precisamente en cuanto organismo gremial, porque está defendiendo su derecho a sobrevivir como tal, lo que el establecimiento de un régimen totalitario imposibilitaría de modo absoluto e irreversible.

La lucha gremialista contra el régimen marxista de la Unidad Popular no fue así una excepción a los postulados gremialistas por obra de circunstancias extremas. Fue la más fiel e inobjetable aplicación de dichos principios a esa amenaza extrema.

Lo que sucede es que el término “político” se emplea habitualmente no para designar simples enunciados doctrinarios de validez universal y permanente, sino ideologías que pretenden llevar a la práctica esos principios dentro de una comunidad nacional histórica determinada. Ahí reside, a mi juicio, la diferencia más perceptible entre los caracteres de una doctrina y de una ideología.

De este modo, de una doctrina humanista y de libertad como aquella a la cual adhiere el gremialismo, surgen variadas ideologías sustancialmente compatibles con esa misma doctrina. Denominaciones como conservantismo, liberalismo, democracia cristiana, socialdemocracia y otras, representan algunos de los troncos ideológicos más conocidos en el occidente, dentro de la variadísima multiplicidad de versiones que cada uno de ellos ofrece.

Más aún, el término “política” abarca también —y en ocasiones en forma preferente— a las diversas opciones contingentes en que estas tendencias ideológicas se manifiestan en cada país y momento determinados, a través de grupos, movimientos o partidos políticos. Así como de una misma doctrina pueden derivarse diferentes ideologías, de una misma ideología pueden surgir diversas formulaciones en lo más contingente.

El gremialismo se compromete con la doctrina sobre el hombre y la sociedad antes enunciada, pero no se liga a ninguna ideología ni partido político determinado, dejando tal opción para las personas en cuanto ciudadanos. Por ello, el gremialismo o una entidad gremial pueden declararse en oposición a un determinado gobierno, ideología o partido, en el único y específico caso de que éstos tengan un signo totalitario. (En otro caso la oposición será a una o más medidas y no al gobierno como tal). Pero el gremialismo jamás podrá comprometerse a favor de un gobierno, ideología, o partido político, porque siempre habrá varias opciones legítimas y válidas al respecto, dentro del respeto a la misma doctrina.

Una segunda objeción esgrime que hay materias que, siendo propias de un cuerpo intermedio no político, conllevan efectos o alcances políticos. O bien que lo político y lo gremial no es siempre distinguible con claridad.

Considero que esas aseveraciones son correctas, pero ellas no invalidan en nada el planteamiento gremialista.

Los sindicatos que se pronuncian sobre sistemas para negociar las remuneraciones, lo hacen sobre un tópico de clara incidencia político-económica, pero no quebrantan por ello el gremialismo, porque se están definiendo en un rubro de su competencia. Lo mismo vale para una universidad que se pronuncia frente al financiamiento de la educación superior, a la libertad de enseñanza y de cátedra, o cualquier punto que le atañe de modo directo. O para un gremio empresarial que asume una posición ante un régimen arancelario o tributario. O para una agrupación periodística que opina sobre la libertad de expresión y su normativa legal.

De ahí que el gremialismo no deba describirse como la abstención de los organismos gremiales respecto de temas políticos, sino de temas ajenos a sus fines específicos. Es eso lo que entraña una instrumentalización politizadora de sociedades intermedias no políticas.

Admito también, como en todo asunto del orden prudencial y no de exactitud matemática, que hay zonas fronterizas discutibles en la determinación de lo que es o no propio de cada cuerpo intermedio. Siempre el buen criterio de sus integrantes será esencial para resolver acertadamente cada caso. Lo fundamental estriba en que ello se realice desde un auténtico compromiso con los principios gremialistas. Pero cuando una organización estudiantil se pronuncia acerca de política minera o de problemas laborales, o cuando un sindicato se compromete a favor o en contra de una determinada estructura del Congreso Nacional, o cuando un colegio profesional enjuicia una política económica nacional en su conjunto, ya no estamos en zona fronteriza alguna, sino en un desborde manifiesto de su campo de acción.

Abusos como ésos se han cometido y se cometen en Chile en forma indiscriminada, en términos que podrán multiplicarse los ejemplos hasta límites increíbles en cantidad y gravedad. Detrás de ellos, flota el argumento —declarado o subconsciente— de que el organismo respectivo está afecto “indirectamente” por todo lo que ocurre en el país y hasta en el mundo.

La falacia queda a la vista. Según ese criterio, todo cuerpo intermedio podría y debería asumir posición ante todos los problemas existentes, sin límites ni diferencia alguna en razón de su diversos fines y naturaleza. Ese “todos en todo” desemboca fatalmente en el totalitarismo. Más aún, constituye uno de sus rasgos más inconfundibles como concepción lógica. Su práctica por quienes no son totalitarios le pavimenta el camino a aquél, muchas veces con asombro, inadvertencia o irresponsabilidad de quienes lo hacen. El organismo que así procede lesiona su propia autonomía, al exceder su esfera de acción, porque ya a nadie le será fácil distinguir entre sus actividades legítimamente cubiertas por esa autonomía y aquellas que no lo están.

Más aún, ¿en qué se diferenciaría entonces la naturaleza de un partido político respecto de los demás organismos de la sociedad si éstos, a pretexto de estar “indirectamente” afectados por todo lo que sucede, pretendiesen abarcar todos los problemas de país como propios de su incumbencia? Serían otros partidos políticos más, o bien altavoces de algunos de los existentes, en cuyo beneficio habrían enajenado su autonomía, abdicando así de ella.

Una tercera objeción afirma que los gremialistas seríamos políticos disfrazados, porque muchos de quienes enarbolamos sus principios hemos desarrollado una intensa actividad política, mayoritariamente además en una misma tendencia.

Pienso que tal reparo ya está suficientemente replicado con las consideraciones precedentes en cuanto a que el gremialismo jamás ha negado a sus adherentes su legítimo derecho a asumir la alternativa ideológica o contingente que cada cual prefiera (siempre que no sea totalitaria), si su vocación así se lo indica.

Que talvez la mayoría de quienes profesamos el gremialismo hayamos coincidido en muchas definiciones políticas cruciales, nada prueba en contra de lo recién reiterado.

Más aún, en el caso del respaldo al movimiento del 11 de septiembre de 1973 como única forma viable para liberar a Chile del comunismo, dicha coincidencia, más que explicable, resultó casi necesaria.

Tratándose hoy de la Unión Demócrata Independiente (UDI), estimaría perfectamente lógico que ella aglutinara o interpretara a la mayoría de los gremialistas, desde el momento que es el único movimiento político que ha explicado, de manera oficial e inequívoca, su respeto a los principios del gremialismo y su compromiso de no intervenir jamás indebidamente en cuerpos intermedios no políticos y de nunca pretender instrumentalizarlos.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.