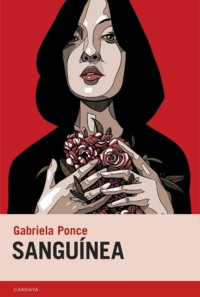

Kitabı oku: «Sanguínea», sayfa 2

4

Me abre la puerta. Veo al gato negro cruzar. Huele otra vez a orines y tierra. Estoy ahora acostumbrada a que no hable. Me mira y en su mirada se pasean las preguntas que quiere hacer, pero no hará. A mí, en cambio, nada me perturba y lo abrazo. Me agarro de su pelo largo y lo jalo un poco mientras abro los botones de su camisa y asoma la palidez de su pecho, cruzado por dos pezones que parecen pasas que lamo. No he succionado nunca un pezón masculino con este amor. Lo succiono imaginando que brotará leche negra y me siento enterrada hasta el cuello en ese pecho. Luego me besa y empuja suave sobre el colchón y, cuando finalmente me penetra, yo estoy al filo de la locura, con la lengua afuera y la vagina abierta, la siento espumar. Frota la parte más ancha de su pene con mi clítoris y al momento de venirme, en la viga que cruza el cuarto, asoma un murciélago. Un murciélago que se ha extraviado y al que no se le escucha en medio de los violines que el hombre ha puesto a sonar a todo volumen en la computadora. Un murciélago que apenas se eleva y se acerca para olisquear. Yo siento un miedo intenso en el pecho, pero la mirada ciega del murciélago, su mirada helada, su ver torpe, me provocan una enorme ternura, y el hombre que no se da cuenta se viene, y al venirse, su último movimiento, que es un movimiento torpe, asusta al animal que parecía se iba a posar en su espalda. Entonces sale de vuelta por las ventanas abiertas hacia la noche y yo me quedo observando la oscuridad tenue y, con ella, la mueca de placer, esa mueca discreta con la que este hombre lanza su semen. Este hombre no me toca. No. Se hunde de placer y en cada penetración su verga se hincha y exuda, pero él no me toca. No me agarra el culo. No se mete con mis tetas. A veces me aprieta con sus dedos, con una suavidad insólita, la cadera. A veces, solo a veces, me olisquea el cuello, como me olería un hijo, buscando mi pezón, dándole un suave mordisco y luego yendo otra vez a mi boca para besarla o embarrarla de baba con suavidad y luego retirarse. Todo ese no tocar hace que sienta la penetración de una manera pura. Esto que digo es sin duda impreciso, pero qué más da. Vuelvo a intentar: él no agarra, no se apropia de nada, solo está ofreciendo su pene para rozar y en ese roce se logra sentir el extraño vínculo de la penetración y el resto es tener revelaciones u orgasmos, uno tras otro. Otra vez me pierdo o me gana la cursilería. Otra vez, aquí voy: siendo su pene lo único que toca, siendo ese frote el único, el de su órgano erecto contra el mío erecto, sin nada más, de la diferencia o de la fusión sucede un pequeño colapso entre lo material y lo informe, entre las carnes frágiles y suaves de nuestros órganos y algo más allá de ellas. El mundo así, entrando y saliendo por mi hueco. Y un murciélago que, a punto de tocar su cuerpo, sale disparado de vuelta a la noche. Una idea vaga de mi esposo, dónde carajo estará ahora mismo; él que todo lo hace suyo, lo agarra con la ansiedad siempre sudándole en las manos.

5

Pensar en mi marido me seguía dando arcadas, dulces, suaves, conatos de vómito. Yo las dominaba con cáscaras de limón o arrancándome la piel de los labios. Nos tomó tiempo, almitas huérfanas que éramos los dos, dejarnos. Y la decisión fueron días y árboles que en mi pecho se deshojaban cada vez, arrancaba las hojas mientras decía algo, pero era balbucear lodo. Una noche ya no esperé con la nariz pegada al vidrio, no me tomé el xanax, no revisé el teléfono, solo me dormí y en el sueño aparecieron mis ojos contra un revólver, y cuando iba a disparar, me levanté y dije he podido dormir, esto se acabó. Pero no se había acabado, había entrado en el reposo de un cuerpo encogido a golpes. La decisión tardaría tanto y se haría de a poco. Fuimos arrancando lento el pedazo, despacio fuimos jalando el trozo de carne para que la sangre se disparara como pepitas, como susurros o como petardos. Así era más fácil el dolor. Al principio él no llegaba, luego yo me ausentaba. A veces venía a recoger un libro y se quedaba. O venían amigos en común y hacíamos una pequeña excepción. O se quedaba el fin de semana para regar las plantas porque yo me largaba. O cualquier cosa. Mi marido no se iba todavía, seguía siendo mi marido, y su ropa ahí, en el clóset, sus camisas eran, la una al lado de la otra, las espaldas de un cadáver. Y aunque la soledad podía enloquecerme a veces, yo me entretenía con las actividades más simples, ahí estaba el secreto. No tenía, para entonces, hijos. Ahora tampoco los tengo. Eso no es del todo cierto. Pero tenía amigas y la amistad redime, salva, levanta. Además, escribía cartas. He nombrado hasta aquí a dos hombres, con un tercero mantenía una correspondencia amorosa regular que amenazaba con desaparecer en cualquier momento, pero que no desaparecía. Cada vez se volvía más íntima, más densa y real, correspondencia rara para ese tiempo porque era material: hoja, puño y letra, nada de e-mails. A veces, solo a veces, una postal o un libro que acompañaba el paquete y que llegaba a mi oficina. Claro que todo el asunto del matrimonio se había acabado hace rato y vuelvo sobre eso porque era una de esas obsesiones que nutrían las nimias actividades con las que me mantenía en los bordes de la cordura. El matrimonio se había hecho humo, aunque se sostuviera firme el nombre de mi esposo en mi cédula. Se había terminado no porque las peleas no cesaran, no porque tuviéramos amantes o correspondencias secretas, no porque hubiéramos descubierto nuestras mentiras y cada uno, de modo silencioso, hubiera tenido que vivir con la puta traición como piedra en la pupila, creciéndonos dura dentro del cuerpo. No porque nuestros animales domésticos hubiesen muerto, habíamos sobrevivido a la muerte de la perra y de las plantas; no porque no tuviéramos nada en común, había tantas cosas en común que ya no se sabía quién era quién. No porque la plata escaseara. Claro que escaseó y claro que fue un problema, pero fuimos en la escasez ¿felices? No porque la suciedad, el desorden, la costra de sudor en la camisa y toda esa porquería hubiera importado algo; no por la férrea voluntad mía de cambiarlo a él que fracasó una y otra vez, ni porque la espera se volvió bulto enfermo en el vientre; no por el modo en el que me encerraba a llorar sintiendo que era yo miserable y esa miseria me redimía de todo y entonces era no solo mártir, era además la única mujer con capacidad de soportar cada una de sus hijueputadas: que yo me regocijaba en cada una de ellas, encontraba en ellas mi razón de ser, el pequeño triunfo de mi víctima. No porque hubiésemos fallado a cada promesa y a cada compromiso y al hacerlo hubiésemos quedado como trapos exprimidos ambos, el cuerpo arrugado en el piso; no porque nos hubiéramos pegado, nos sacamos sangre un par de veces, nos lanzamos las cosas, yo me había arrodillado diciendo nunca más, él se había arrastrado diciendo nunca más. No porque hubiésemos perdido todo, incluido hijos, animales, libros, maletas y pasaportes; no porque el sexo nos haya aburrido, el sexo nos aburría, pero el deseo permutaba y regresaba siempre, encontrábamos perversos modos para que volviera. No, no fue por nada de eso. El matrimonio se había hecho polvo porque yo intuí que tenía algo de fuerzas para sobrevivir a esa natural desintegración o por la ilusa idea de una mejor vida o porque ignoraba el dolor mortal de esa pérdida. Nada que hacer: eso que era el vínculo y que era la suma de todo lo enumerado, lo acumulado, lo perdido, desapareció (se volvió un mechón de pasto que brota de la grieta). Dejamos de dormir juntos, dejamos de vivir juntos y un buen día me llegó un mensaje que decía acabo de pasar por la placita en la que nos encontramos hace doce años. Tengo una flor en la mano y una jauría de cien mil perros que me lame mientras me desgarra. Entonces supe que se había acabado, pero que, en realidad, para que se termine, faltaría tanto. Faltaría que saque sus cosas y que encuentre a otra mujer. O que tenga un hijo. O que los dos tengamos un hijo. Faltarían un par de años o cuatro que es lo que se necesita, dicen los expertos, para que no quede nada, ni siquiera la enloquecedora nostalgia que en esos días me hacía pasar del amor al odio con una rapidez maldita. Pero esto que acabo de decir no es así de sencillo, porque la memoria está preñada de imágenes que al mínimo roce con la materia se presentan ante uno con la devastadora realidad de la ausencia, lo que siempre va a faltar. Esa nostalgia te ataca el resto de la vida y el mechón de pasto es huella que esconde el bosque bajo los pies. No hay paz que se alcance, el elemento que activa el recuerdo puede ser cualquier cosa, cualquier mínimo rastro. El cuerpo golpeado por las punzadas de esos rastros, haciéndose llaga. Esa herida es la que te corresponde. Nada que hacer. Eso me consolaba. Esa idea me consuela hasta hoy: ese dolor que no me abandonaría nunca más era, finalmente, algo mío, algo que con esfuerzo yo había alcanzado. El encuentro con el hombre de la cueva ni atenuaba el dolor ni lo borraba, era una verificación de las posibilidades de la pérdida, del desamor y del deseo.

6

Una de esas mañanas en las que amanecí en su cama, el hombre de la cueva me contó cosas. Él, que no decía mucho, habló. Era feriado y fue la única vez que me quedé en la cueva más de dos días. Me dolía un poco la vagina como me duele antes de menstruar y no me dejaba en paz la idea de que tenía que irme. Era mi tercer día y ya no tenía ni ropa ni ganas de bañarme en agua fría. Él estaba sentado en una silla y jugaban sus pies blancos con la tierra seca. Un insecto daba vueltas sobre los restos de una manzana que habíamos dejado a medio comer. Hubo un par de cosas que me contó sobre ideas de películas que quería hacer y me mostró pedazos de una que ya había hecho. Sacó su computadora y me dijo te la voy a enseñar. Me senté en sus piernas y disparó una imagen que comenzó a latir. Es como lo que le está pasando a mi vagina, pensé. El ruido pesado de algo cayendo. De algo que espera ser agarrado y cae con la angustia de lo que no llega. El óvulo. Él me acariciaba el hombro mientras yo veía la imagen de brillo plateado pulverizándose. Había algo que siempre sucedía cuando él me acariciaba. Lo hacía de un modo leve que despertaba la piel que no estaba siendo tocada. La parte que no acariciaba empezaba a palpitar y extendía la sensación hacia el resto del cuerpo. Acariciaba el borde del antebrazo y todo el brazo advertía la llegada de los dedos, pero los dedos no llegaban. Y eso alteraba la imagen. Una imagen en la que apenas se reconocía un ala. Un aleteo o miles de aleteos que eran absorbidos por la luz. La imagen era poderosa, no porque fuera una metáfora. Enseguida él me diría qué piensas y yo quería decir que no era una metáfora. Hubiera sido fácil leerlo como una metáfora y decir es la vida que cuando atendemos a su llamado nos chamusca. Es todo lo que nos alumbra para cegarnos. Es la pasión o quizá el poder, es lo público que ataca todo lo privado. Quiénes son las polillas: son los pueblos no contactados. Son los poetas en la vereda del tren. Es este óvulo que me duele, a punto de caer. Somos nosotros dos en ese instante (yo regresaba cada viernes a su casa, yo timbraba, él salía, sostenía con su mano el control de la puerta, lo apretaba, yo veía su figura crecer mientras me acercaba, me bajaba del carro, le daba un beso en la mejilla, entrábamos a su casa, olía los orines del gato, advertía el frío bajo mis pies, miraba entre la oscuridad pedazos de musgo que brotaban de la pared y me sorprendía siempre por una humedad cálida, por una belleza desacoplada, hacíamos cualquier cosa como comentar la música que sonaba o tomar agua de canela y después, por fin, por horas, hacíamos el amor y luego comíamos, y yo decía ya me voy, pero en realidad me quedaba uno, dos o, en este caso, tres días, y cada uno de esos días era igual, o casi igual, leves variaciones, como si fueran años los que lleváramos con esta rutina silenciosa, nunca salir de la cueva, nunca hablar de nada que se refiera a nosotros en ese momento, nunca ir hacia los otros cuartos, sentir en medio de todo lo no dicho que algo definitivo ya estaba pasando). No. No era una metáfora de nada de eso. La polilla atendiendo al llamado de la luz, en su mundo circundante equívoco (una red de percepciones con mayor o menor importancia). La luz tan esperada acabando con su cuerpo frágil. Un estado de carencia insoportable. Su aleteo suspendido, tocando el calor, una y otra vez. Si la polilla sobrevive regresa por su muerte. Las polillas van a la luz a morir, desaparecen en lo luminoso. Eso veo: algo que no deja de irradiar. La polilla se confunde, me dice él, piensa que es la luna, que la luna le hará volar en línea recta, que llegará a un lugar seguro. ¿Cómo se recuerda una imagen? Vuelve el color rojizo, mate, hasta hacerse cierta transparencia. En un momento la imagen regresaba hacia la abstracción, se alejaba del insecto y parecía ya no el aire de una noche con las polillas yendo hacia la lámpara sino el mar, la profundidad del mar atravesado por el sol y ahí abajo, en esa infinita soledad, un sinnúmero de organismos cayendo. Caían aunque no llegaban a ningún lugar, a ninguna superficie (bien podrían haber estado subiendo, pero yo los veía bajar y esa sensación certera se debía, posiblemente, al modo en que la yema de su dedo se sentía deslizar suave por mi antebrazo o se debía, también, al óvulo en descenso, a punto de aterrizar en mi calzón). No era ya su dedo rodeándome una parte que no iba a tocar, era la inminencia del fin de la caricia en mi antebrazo lo que empezó a angustiarme. Tenía que irme. ¿Qué es una imagen dispuesta para ser el aire o para ser el océano o para ser intermitencia? Son polillas habitando un mundo compuesto por lo que desean y por lo que repelen, que es la misma luz. Y no solo era el mar ahora que me empeño en recordar todo lo que evocaba la imagen cuando la cámara se alejaba del insecto, podían ser rojas llamas, las arenas pateadas por el pie, el sol descascarándose, el polvo suspendido dentro del que vivimos, el que respiramos cuando lo atraviesa un rayo de luz, o pájaros inquietos desconcertados por el rocío, puntos para trazar una línea y completar un dibujo, zumbido debajo de la piel del brazo, o podía ser el hueco profundo que lo atrae todo. En algún momento le dije me tengo que ir. Y agarré las fuerzas, conmovida como estaba por el tacto de esa imagen, para regresar a mi cama helada y al paisaje de las camisas, las de mi marido, una al lado de la otra, abandonadas en mi cuarto. Tenía, cada noche, que abrir la puerta de ese clóset y mirar esas camisas, desde mi cama, mirarlas cubiertas por cierta oscuridad, era la única manera de dormir con algo de paz.

7

Además de vivir con urgencia y con cierto descuido todo ese trajín amoroso, hacía en ese tiempo otras cosas de menor importancia para sobrevivir. Para mí todo aquello que no sea el enamoramiento no ha merecido nunca mayor atención. Ese atolondramiento por la proximidad o por los cuerpos o, específicamente, por las bocas o por las mandíbulas o por una suerte de sensación de reconocimiento, el reconocimiento de una boca o de un dedo o de un lunar, algo que cuando ocurría era la catástrofe. Y la primera catástrofe me llegó en alguna experiencia precoz, con una lengua, a los seis años, y todo el resto, desde entonces, fue perdiendo mi interés. De todo el resto no hablaré. Quizá valga decir que de lunes a viernes iba a una oficina. En esa oficina había trámites insolubles que me entretenían y me permitían cierta solvencia económica. Había asuntos familiares que demandaban mi atención, minúsculos asuntos familiares que, por suerte, resolvía los domingos, algún domingo con mi madre, algún domingo con mi papá. Era un tiempo en el que hacía frío, siempre, una helada perpetua que en las noches se asía a mis pies. Yo sentía que nevaba dentro de mis dedos y eso me causaba placer, sentir que las extremidades iban endureciéndose era parte del dolor merecido después del goce. También, en ese tiempo, escribía poesía, versos, cada mañana, como parte del quehacer amoroso. Los versos eran muy malos, eran versos que podían contener frases como la próxima tristeza o voluntad sin fisuras o noche aciaga o, incluso, peores como tréboles, violetas, pensamientos silvestres. Eran versos con los que intentaba construir poemas, pero los poemas no llegaban. Yo juntaba las imágenes más cursis, que contenían el deseo por todo lo que me faltaba, eso que no encontraba la manera de nombrarse, una melancolía vieja que buscaba hacerse un lugar o chocarse entre los mundos y las palabras o quizá era solo la necesidad de organizar los pensamientos que traían la soledad y el frío, una frecuentación de mi intimidad impostergable. Mi mamá dice que siendo una niña lloraba mucho, sin ninguna razón, que siempre tuve una tendencia hacia la melancolía. Yo recuerdo la infancia como un tiempo también feliz. Me acuerdo de que las noches eran difíciles, pero cuando me despertaba sentía una plenitud alegre que, luego, siendo ya adulta, desapareció. No logro identificar cuándo se fue. Lo cierto es que ahora, debilitada por ese deseo, por todo lo perdido, no tuve más opción que sublimar un sentimiento que, siendo una monstruosa unidad, era también, y por sobre todo, cascadas de agridulce y cursi caer –como la imagen de las polillas– en la superficie de cualquier materia: me comía los dedos, me mordía la lengua hasta hacerla sangrar, veía telenovelas viejas en youtube. A veces también veía algo de pornografía suave, porque lo que más me ha excitado siempre es ver a la gente besarse. Pagaba para que me tocara el cuerpo una mujer hasta triturarme del dolor y corría cada mañana con la esperanza de que entrara algo de aire al cuerpo porque me agobiaba su peso. También, a veces, sacaba los patines y los observaba con ilusión y solo de vez en cuando, siempre en la noche, los sacaba a rodar. Visitaba además la cueva, uno o dos días a la semana. Otra cosa que hacía, que he hecho siempre, es buscar y escuchar conversaciones ajenas y sentir un morbo exacerbado por los huecos y, en menor medida, pero igual potencia, por las bolas. Además de los poemas, de correr, de trámites domésticos y familiares, de imaginar huecos, de los masajes y las cartas que escribía con fervor y de las noches en las que me atrevía a patinar, también frecuentaba bares y me emborrachaba con mis amigas. Y un día, en una de esas borracheras, en algún bar, recibí un mensaje que lo exacerbó todo.

8

Cada vez que regresaba a la cueva lo que más me sorprendía era su olor. Un olor que era lodo, droga, orín de gato. La cueva estaba en medio de la ciudad, cerca de una universidad, al lado de una mecánica inmensa en la que se traficaba desde piezas de automóviles hasta drogas. Todo esto lo supe porque el hombre de la cueva acortaba camino por la mecánica para llegar a su casa y yo lo hacía con él, a veces, después de desayunar un sándwich con jugo de naranja en la panadería, nuestra única salida y, entonces, en esos cruces, se me fueron revelando ciertas pistas. Atravesada la mecánica, estaba la calle sin salida, pasaje H, y al fondo, un edificio marrón al lado del cual estaba la cueva. En la puerta de ese edificio aparecían dos esculturas de latón, una era un ratón con frac y otra un oso hormiguero con manos humanas. Ahora sé que vivían en el edificio un escultor, además de una pareja de chinos peluqueros y una mujer con su hija sordomuda. La niña una vez nos vio hacer el amor, pero en realidad no sé si fue ella o fue la hija del hombre de la cueva, o fue la sombra de una niña cualquiera que imaginé en el delirio, o fue el deseo de que alguien observara la vehemencia con la que los dos hacíamos el amor, o fue un presagio, o fue un fantasma. Para entrar a la cueva se tenía que abrir una serie de puertas y, una vez adentro, el fango te lanzaba un olor tan acogedor como cutre. Las paredes parecían de tierra, cubiertas con una mano de pintura rosa que, despostillándose, dejaba ver otros colores, antiguos y hermosos. Luego de algunos meses de frecuentarla y moverme entre la oscuridad de los espacios, del zaguán al cuarto y a la cocina, identifiqué un pasadizo secreto que te arrojaba a una bodega que acumulaba cientos de cables y chatarra, dispuesta de modo que parecía cada pila de basura, un juguete. El cuarto, en cambio, tenía solo una cama inmensa que ocupaba todo el espacio, una cama vieja llena de almohadones que se sentían de carne o de polvo. No voy a referirme ahora a esa cama que era la cama del mundo en su desorden y su plenitud. No me perderé en esa descripción, aunque puedo decir que su cama era también dura como piedra y era césped delicioso. Lo que ahora quiero contar tiene que ver, en realidad, con el corredor, que terminaba en una puerta siempre cerrada y que un día en el que el hombre salió de su cueva para ir a comprar jugo de naranja, yo abrí. Una mañana me desperté mientras hacíamos el amor –me desperté o hice el amor en un estado de somnolencia, producto de las dos líricas que nos habíamos pegado la madrugada anterior–. A las doce de la noche, después de oír y ver videos de una cantante japonesa con cara de niña, me vino la regla con una fuerza agravada por los roces sucesivos de su verga y entonces tuvimos que ir a la farmacia. Luego de comprar toallas decidimos de paso comprar calzones porque el mío chorreaba sangre. Y mientras elegíamos los calzones que estaban de oferta en la fybeca, dijimos qué chuchas, démonos dos líricas. Llegados a la casa nos metimos a la cama y nos tragamos las pastillas con nuestras babas, de la pereza y el frío que nos daba ir a la cocina para buscar agua. Y todo esto para decir que en ese frenesí en el que la voz de una poeta cantaba la luz, la luz, la luminosidad, y gritaba ocurre cuando los verdaderamente bellos están juntos, y a mí esa voz o esa frase o ese momento me recordaba a mi esposo, pensaba que siempre hacer el amor con un hombre era hacer el amor con otros, siempre evocar o reconocer cuerpos pasados; en medio de esos pensamientos inútiles, abrí los ojos y ya era de día y él me penetraba suavito, respetando mi sueño y mi sangre, que brotaba manchando las sábanas sucias. Yo le dije muero de la sed y él fue a la panadería por unos jugos y yo no pude más de la curiosidad y me paré, me puse el calzón nuevo y, perdida en medio de la oscuridad y el frío que hacía esa mañana en la cueva, fui hacia la puerta cerrada y la abrí.

El brillo que salía de ese cuarto me hizo cerrar los ojos y un recuerdo, la ráfaga de un recuerdo que involucraba a mi cabeza y a las rodillas de mi abuela, me ofuscó hasta el punto en que no comprendí qué hacía yo ahí, con los pies helados parada sobre la tierra y de dónde salía tanta luz; cómo existía de pronto tanta luz: mi abuela acariciando mi pelo, mi cabeza, mis ojos dormidos sobre sus rodillas roble, sobre esas rodillas piedra de cuyo vértice brotaban várices verdes y moradas que se extendían por sus blancas piernas, como deshilachando el cuerpo. Mis piernas también con várices verdes alumbradas por un sol que no era de este mundo y las manos de mi abuela también rocas y también alfileres deslizándose por mis venas, empujándome para entrar a un cuarto que no se correspondía con la cueva. Al principio dije la puta lírica. Pero, aunque suene inverosímil, ese cuarto era verdad. Un cuarto que pertenecía a otra historia, un espacio que traía otro sonido, que traía otro olor, que no era piedra sobre piedra, que tampoco era barro, que tenía de madera el piso y el techo, y deshacía la humedad transformándola en un vapor delicioso. Un espacio que no era la cueva sino la recámara –uso por fin una palabra que he querido utilizar toda la vida y recién ahora la enuncio– de alguna princesa olvidada o desconocida y que tenía una cama blanca, repisas también blancas, sobre las que reposaba un nacimiento con musgo. Del musgo brotaban gotas de agua y se formaban pocitas de verdad, no de las que se hacen con papel aluminio en los nacimientos y en las que nadan patitos de plástico, no, estas eran pocitas contenidas en pequeños recipientes en los que nadaban peces minúsculos de colores. Era un nacimiento infinito que se extendía hasta debajo de la cama y allí parecía continuar hacia más abajo, creando un mundo subterráneo. Del techo colgaban hilos de colores con papeles blancos que bien podrían haber representado la nieve o, quizá, estrellas de un universo helado que cubría todo el nacimiento o todo el cuarto, ya no me acuerdo. Hacia los lados, el nacimiento también era infinito, porque se confundía con las colecciones que se formaban y que eran colecciones de muñecas y de canicas y de animales de felpa y de objetos miniatura perfectamente organizados. Un arco separaba ese cuarto de lo que parecía ser otro, pero solo era la continuación del mismo. En ese, en cambio, no había muchas cosas: un lienzo reposando sobre un taburete de madera, una caja de colores en el piso y un piano pequeñito, como de juguete, la reproducción perfecta de un piano de verdad, de un piano de cola. Intenté sentarme al piano, intenté tocar una nota, pero me paralizó el miedo porque escuché un sonido y pensé que era el hombre y sabía que lo que estaba haciendo era una horrible intromisión, por algo el hombre tenía siempre cerrada la puerta. Pero no era él, era el gato que me veía con furia así que no toqué el piano. Caminé hacia la puerta y vi en el velador, al lado de la cama, el retrato de una mujer pálida, con una belleza que era única por su asimetría: nariz grande, dientes cortos, ojos inmensos, flequillos rubios, y sentí celos. Apenas un poco de celos. Y me fijé en algo que me conmovió hasta las lágrimas, sin saber por qué, o quizá intuyéndolo con vergüenza: un uniforme doblado sobre la cama, pantalón y saco, a su lado una camisa blanca y unos zapatos de cordón. Un uniforme pequeñito alumbrado por una luz solar roja que entraba en ese instante por el enorme ventanal que tenía el cuarto. Un uniforme que eran unas manos lavándolo y planchándolo y doblándolo con cuidado sobre la cama. Un uniforme que eran las manos grandes de alguien metiendo las piernas pequeñas de otro alguien en él. Las manos silenciosas de alguien cerrando los botones, las manos ágiles o torpes de alguien poniéndole las mangas a otros brazos que, dormidos, aceptarían el cuidado, la torpeza o la diligencia de las otras manos. Unos zapatos que eran las manos de alguien calzando el talón de otro alguien con tino o con paciencia hasta que entren, rozando la canilla, jalando la lengüeta, amarrando los cordones, y de unos pies, de unos pies pequeños caminando con esos zapatos. Y volvía a sentir celos, pero esta vez los celos y también la tristeza se tomaron mi cuerpo. Temblé al oír que se abría la puerta de metal y supe que esta vez sí era el hombre y salí del cuarto, cerré la puerta y me metí corriendo al baño y abrí la ducha y en agua helada me bañé. El baño, a diferencia del cuarto, se caía de viejo, pero como todo en esa cueva era a la vez otra cosa, se sentía esa ducha como cascada. El agua helada me paralizaba los costados, esos mismos costados que él acariciaba sabiendo que ahí está el nervio, el espacio fronterizo entre un lado y otro, ahí es el lugar más rico para que te acaricien, nada que hacer. Él entró al baño y se desnudó y yo le dije no hay agua caliente y me abrazó. Me cubrí las tetas como era mi costumbre cuando tenía frío y el pelo mojado tocando la espalda se sintió como un golpe. Su pene erecto me hizo hincarme e ir hacía él, chuparlo suave y luego cerrar las llaves y dejar que me penetrara. Ambos parados, yo tiritando, mientras por el huequito de la ventana se observaba el verde de unos árboles que pronosticaban un bosque, el bosque que tenía un tablero en el centro, un bosque que también era un matorral y del que emanaba un olor confuso entre marisco y flor silvestre. En el momento del orgasmo que llegaba suave y me había calentado el cuerpo, observé, sobre la jabonera, una bincha de bolas rojas junto a una peinilla, pequeña (unas manos desenredando con resignación un pelo largo, jalando sin querer las hebras, una voz disculpándose, zafando otra vez con esmero el enredo y colocando la bincha, última vez: celos. No celos por toda la belleza y la ternura de esas manos, sino celos como deriva o como complemento o como hermano de esa melancolía antigua, de ese dolor secreto).

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.