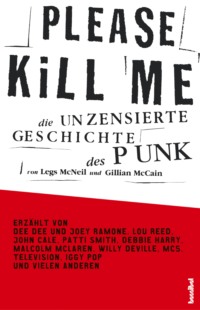

Kitabı oku: «Please Kill Me»

Legs McNeil und Gillian McCain

Please Kill Me

Die unzensierte Geschichte des Punk

Aus dem Englischen von Esther Breger und Udo Breger

IMPRESSUM

Titel der Originalausgabe:

Please Kill Me – The Uncensored Oral History of Punk

Copyright © 1996 by Legs McNeil and Gillian McCain

Published by Grove/Atlantic Inc., New York

© 2011 by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

Lektorat: Hollow Skai

Ebook: Thomas Auer, www.buchsatz.com

ISBN 978-3-85445-423-6

Auch als Hardcover erhältlich: ISBN 978-3-85445-370-3

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne eine schriftliche Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

DIE AUTOREN

Legs McNeil ist in Connecticut geboren und aufgewachsen. Da, wo die Schnapsläden bereits um acht Uhr abends schließen. Deshalb war er als Teenager gezwungen, nach New York City zu ziehen, um seinen Durst zu stillen. 1975, im Alter von achtzehn Jahren, war er Mitbegründer der Zeitschrift Punk. Während der Achtzigerjahre arbeitete Legs als Chefredakteur der Zeitschrift Spin. Er lebt allein in New York City und trinkt inzwischen Vanilla Coke.

Gillian McCain war Programmkoordinatorin des Poetry Project in der St. Mark’s Church und Herausgeberin des Poetry Project Newsletter. Sie ist die Autorin von Tilt, einer Anthologie von Prosagedichten.

WIDMUNG

Dieses Buch ist dem Andenken an den immer scharfsinnigen, stets herzlichen und freundlichen Peter McCain (1957–1997) gewidmet. Peter war immer ein Kindskopf mit einem blitzwachen Verstand, manchmal ein guter Unternehmer und immer ein wunderbarer Freund.

Und für seinen unübertroffenen Musikgeschmack, seinen messerscharfen Verstand und seinen umwerfenden Sinn für Humor ist dieses Buch Danny Fields gewidmet, immer der coolste Typ im Raum.

INHALT

Danksagungen

Zitat

Vorwort zur deutschsprachigen Aussage

Prolog: All Tomorrow’s Parties: 1965–1968

Teil eins: I WANNA BE YOUR DOG: 1967–1971

Kapitel 1 Poetry? You Call This Poetry?

Kapitel 2 The World’s Forgotten Boys

Kapitel 3 The Music We’ve Been Waiting to Hear

Kapitel 4 Your Pretty Face Is Going to Hell

Kapitel 5 There’s a Riot Going On

Kapitel 6 Real Cool Time

Kapitel 7 Jailhouse Rock

Kapitel 8 Fun House

Teil zwei: THE LIPSTICK KILLERS: 1971–1974

Kapitel 9 Personality Crisis

Kapitel 10 Land of a Thousand Dances

Kapitel 11 The Poetry All-Stars

Kapitel 12 A Doll’s House

Kapitel 13 Raw Power

Kapitel 14 Billy Doll

Kapitel 15 Open Up and Bleed

Kapitel 16 Separation Anxiety

Teil drei: THE PISS FACTORY: 1974–1975

Kapitel 17 Go Rimbaud!

Kapitel 18 Down at the Rock & Roll Club

Kapitel 19 53rd & 3rd

Kapitel 20 So You Wanna Be (a Rock ’n’ Roll Star)

Kapitel 21 The Death of the Dolls

Kapitel 22 Why Don’t We Call It Punk?

Kapitel 23 Chinese Rocks

Kapitel 24 Metallic K. O.

Bildstrecke

Teil vier: YOU SHOULD NEVER HAVE OPENED THAT DOOR: 1976–1977

Kapitel 25 Blitzkrieg Bop

Kapitel 26 England’s Scheming

Kapitel 27 The Passenger

Kapitel 28 London Calling

Kapitel 29 Fun with Dick and Jane

Kapitel 30 Who Said It’s Good to Be Alive?

Kapitel 31 The Fall

Teil fünf: SEARCH AND DESTROY: 1978–1980

Kapitel 32 Because the Night

Kapitel 33 Young, Loud, and Snotty

Kapitel 34 Anarchy in the USA

Kapitel 35 Sonic Reducer

Kapitel 36 Tuinals from Hell

Kapitel 37 Too Tough to Die

Kapitel 38 Frederick

Epilog: NEVERMIND: 1980–1992

Kapitel 39 Snatching Defeat from the Jaws of Victory

Kapitel 40 Exile on Main Street

Kapitel 41 Born to Lose

Kapitel 42 No More Junkie Business

Kapitel 43 The Marble Index

Kapitel 44 The End

Weitere demoralisierende Aussagen

Handelnde Personen

Quellenangaben

Das könnte Sie interessieren

DANKSAGUNGEN

Während der Entstehung dieses Buchs haben uns viele Menschen durch ihre Liebe, ihre Unterstützung und ihren Humor immer wieder ermutigt. Die Autoren möchten den folgenden Personen ihren Dank zum Ausdruck bringen:

Legs McNeil und Gillian McCain: unserer Literaturagentin Susan Lee Cohen, die für uns immer mehr als das getan hat, was man als ihre Pflichterfüllung bezeichnen könnte; und Dawn Manners, unserer vollzeitbeschäftigten Forschungs/Redaktionsassistentin und Transkribentin, die uns während der Entstehung dieses Buchs immer unterstützt hat und deren Intelligenz und Einfühlungsvermögen stets eine Inspirationsquelle waren. Ein besonderer Dank gebührt auch den anderen Transkribentinnen und Transkribenten: Liz McKenna, Ann Kottner, David Vogen, Nora Greening, Filiz Swenson und Allie Morris.

Ein ganz besonderer Dank geht an Richard Hell, da er uns erlaubt hat, den Titel dieses Buchs von seinem TShirt zu klauen.

Außerdem danken wir den folgenden Freunden, die uns einen Einblick in ihr Leben gewährt haben: Abbi Jane, Mariah Acquiar, Billy Altman, Callie Angell, Kathy Asheton, Ron Asheton, Scott Asheton, Laura Allen, Penny Arcade, Al Aronowitz, Bobby Balderama, Roberta Bayley,Victor Bockris, Angela Bowie, Pam Brown, Bebe Buell, dem verstorbenen William S. Burroughs, John Cale, Jan Carmichael, Jim Carroll, James Chance, Bill Cheatham, Leee Black Childers, Cheetah Chrome, Ira Cohen, Tony Conrad, Jayne County, David Croland, Ronnie Cutrone, Jay Dee Daugherty, Maria Del Greco, Liz Derringer, Willie DeVille, Ged Dunne, Mick Farren, Rosebud FeliuPettet, Danny Fields, Jules Filer, der verstorbenen Cyrinda Foxe, Ed Friedman, Gyda Gash, John Giorno, David Godlis, James Grauerholz, Bob Gruen, Eric Haddix, Steve Hagar, Duncan Hannah, Steve Harris, Mary Harron, Debbie Harry, Richard Hell, John Holmstrom, Mark Jacobson, Urs Jakob, Garland Jefferies, David Johansen, Betsey Johnson, Peter Jordan, Ivan Julian, Lenny Kaye, Scott Kempner, Eliot Kidd, Wayne Kramer, Liz Kurtzman, Mickey Leigh, Richard Lloyd, Matt Lolya, Jeff Magnum, Gerard Malanga, Handsome Dick Manitoba, Ray Manzarek, Philippe Marcade, Jim Marshall, Malcolm McLaren, Jonas Mekas, Alan Midgette, Paul Morrissey, Billy Name, Bobby Neuwirth, Nitebob, Judy Nylon, Pat Olesko, Terry Ork, Andi Ostrowe, Andy Paley, Patti Palladin, Fran Pelzman, Susan Pile, Dustin Pittman, Eileen Polk, Iggy Pop, Howie Pyro, Bob Quine, dem verstorbenen Dee Dee Ramone, dem verstorbenen Joey Ramone, Johnny Ramone, Genya Ravan, Lou Reed, Sylvia Reed, Marty Rev, Daniel Rey, Ed Sanders, Jerry Schatzberg, Andy Shernoff, Kate Simon, John Sinclair, Leni Sinclair, James Sliman, Gail HigginsSmith, Patti Smith, Chris Stamp, Sable Starr, Michael Sticca, Linda Stein, Seymour Stein, Syl Sylvain, Kevin Teare, Marty Thau, Dennis Thompson, Lynne Tillman, Tish & Snookie, Maureen Tucker, Alan Vega, Arturo Vega, Holly Vincent, Ultra Violet, Jack Walls, Russell Wolensky, Mary Woronov, La Monte Young, Marian Zazeela und Jimmy Zhivago.

Während der Entstehung von Please Kill Me sind acht Personen, die wir interviewt haben oder interviewen wollten, gestorben. Wir sprechen den Hinterbliebenen der folgenden Freunde unser Beileid aus: Sterling Morrison, Patti Giordano, Todd Smith, Fred „Sonic“ Smith und Rockin’ Bob Rudnick. Wir hoffen, dass wir sie in diesem Buch für all diejenigen, die nicht das Vergnügen hatten zu erfahren, wie speziell diese Menschen waren, wieder zum Leben erwecken konnten.

Ein spezieller Dank geht auch an unseren Verleger und Helden Morgan Entrekin und all die anderen wunderbaren Menschen bei Grove Press: Carla Lalli, Colin Dickerman und John Gall.

Ein spezieller Dank gebührt ebenfalls Gina Bone, Doug Simmons, Mary Harron, Victor Bockris und Jeff Goldberg dafür, dass sie uns ihre Originaltexte zur Verfügung gestellt haben.

Für die technische Unterstützung danken wir Tom Hearn, Stephen Seymour, Drey Hobbs, Christina Berg und Osako Kitaro.

Für ihre unermüdliche Unterstützung danken wir Chris Cush und Arlene, den Inhabern von Mojo Guitars, St. Mark’s Place 102, New York City, wo immer wieder viele Menschen anzutreffen sind, die an der Entstehung von Please Kill Me mitgewirkt haben.

Legs McNeil: Für ihre Liebe, ihre Geduld und ihr Einfühlungsvermögen möchte ich Mary C. Greening danken und ebenso Carol Overby, Patrice Adcroft, Gary Kott, Jonathan Marder, Mrs. Ellen McNeil, Craig McNeil, Rudi Langlais, Adam Roth, Michael Siegal, Tom und Judy Greening (auch für ihre Gastfreundschaft in L. A.), Jeff und Susan Goldberg, John Mauceri, Danny Alterman, Jim Tynan, Kevin Kurran, Jack Walls, Yvan Fitch, Lynn Tenpenny, Mim Udovitch, Chris Maguire, Julia Murphy, Kathy Silberger, Susan Dooley, Carl Geary, Shane Doyle und Jennifer Smith.

Ein besonderer Dank geht an Maggie Estep dafür, dass sie mich mit Gillian bekannt gemacht hat.

Gillian McCain: Ich möchte ganz besonders meiner Familie für ihre Liebe, ihre Unterstützung und ihre Ermutigung danken. Meine Liebe und Dankbarkeit gebührt H. H., meiner verstorbenen Mutter Billie, Mark, Ann, meinem gestorbenen Bruder Peter, Laura, Gail, Chris, Joyce, Luke und John.

Außerdem möchte ich all meinen Freunden für ihre Unterstützung während der Entstehung dieses Buchs danken: Chris Simunek, David Vogen, Jo Ann Wasserman, Janice und Patrick McGyver, Eric und Filiz Swenson, Diana Rickard, Trinity Dempster und David Hughes, Joan Lakin,Douglas Rothschild,Larry Fagin, Michael Gizzi, Steve Levine, Nancy McCain, Patrick Graham und meiner verstorbenen Tante und meinem verstorbenen Onkel, Mr. und Mrs. P. T. Johnson.

Außerdem danke ich folgenden Personen für ihre herzliche Unterstützung und ihre vielfältige Hilfsbereitschaft: Ian Wright, Brad Sullivan, Yvan Fitch, Goran Andersson, Chris Maguire, Coyote Shivers, Ann Sheroff, Tracy Truran, Carl Geary, Mark Jacobson, Maya Mavjee, Bobby Grossman und dem Poetry Project.

Und einen Dank an Maggie Estep, dass sie mich mit Legs bekannt gemacht hat.

Darüber hinaus dem liebenden Andenken an die beiden Verstorbenen Dave Schellenberg und Mario Mezzacappa.

ZITAT

„Them that die’ll be the lucky ones.“

Long John Silver, Treasure Island

VORWORT ZUR DEUTSCHSPRACHIGEN AUSGABE

Der Großteil des Materials für das vorliegende Buch ist das Resultat von hunderten von Interviews, die Legs McNeil und Gillian McCain mit den Protagonisten der amerikanischen Punkbewegung geführt haben. In einigen wenigen Fällen wurden die Interviews und Texte Zeitungen, Zeitschriften, veröffentlichten und unveröffentlichten Interviews oder anderen Büchern entnommen – die Quellenangaben mit den entsprechenden Seitenhinweisen finden sich am Ende dieses Buchs. Bei all jenen Autoren, die mit ihren Beiträgen zu einer Bereicherung dieses Buchs beigetragen haben, bedanken sich McNeil und McCain ausdrücklich.

Die erste – gebundene – Ausgabe von Please Kill Me erschien 1996 bei Grove Press. In der Rubrik „Handelnde Personen“ wimmelte es allerdings nur so von Fehlern. Jim Marshall – Mitbesitzer der Lakeside Lounge, Manager der Prissteens, DJ beim Sender WFMU und Kolumnist der Zeitschrift High Times – hatte zwar alle Fakten überprüft, in der Hektik der Endproduktion wurde jedoch statt der von ihm bearbeiteten Version eine völlig fehlerhafte Rohfassung abgedruckt, in der beispielsweise Jac Holzman als gestorben angeführt wurde – was er zum Glück nicht ist.

Insbesondere bei ihm entschuldigten sich McNeil und McCain in der 1997 bei Penguin erschienenen Taschenbuchausgabe. Um diesen groben Schnitzer wieder gutzumachen, erweiterten sie die PenguinAusgabe außerdem um einige zusätzliche Seiten ihrer Lieblingsstorys, die auf dem Fußboden des Schneideraums liegen geblieben waren; diese Bonusseiten wurden auch in die hiemit nun vorliegende deutschsprachige Ausgabe übernommen.

Erzählungen, auf die McNeil und McCain hätten zurückgreifen können, gab es nicht, als sie die mündlich überlieferten Geschichten des Punk sammelten. Sie mussten erst einen gigantischen Materialfundus in Form von fünfhundert Stunden Originalinterviews anlegen, um alle Grundlagen abzudecken. Diese Methode der Geschichtsschreibung und Form der Montage erregte nicht nur in den USA und in England Aufsehen.Von Jürgen Teipel wurde sie für Verschwende Deine Jugend, seinen „DokuRoman über den deutschen Punk und (die) New Wave“, übernommen, ohne dass er auf die Urheber und Ideengeber verwies.

Eine umso größere Herzensangelegenheit war es dem Hannibal Verlag, endlich auch das Original zugänglich zu machen. Für Esther und Udo Breger, die diese unzensierte Geschichte des Punk kongenial übersetzt haben, war es zudem ein lehrreiches Vergnügen. Und für mich als Lektor der deutschsprachigen Ausgabe ein Amüsement, das mich auch an meine Jugend denken ließ, als ich selbst ein „Punk vom Dienst“ war und euphorisch dem schon damals legendären PunkMagazin nacheiferte. So schließt sich der Kreis.

Hollow Skai

PS: Falls irgendjemand eine Stellungnahme abgeben oder den Autoren verrückte Gedanken, schmutzige Bilder, Lieblingsrezepte, Fanzines, Bücher, durchgeknallte Cartoons, schlechte Gedichte oder geniale Pläne zur Beherrschung der Welt oder Geld zuschicken möchte, kann er sie unter dieser Adresse erreichen: Legs & Gillian, Suite H, 151 First Avenue, New York, NY 10003.

PROLOG: ALL TOMORROW’S PARTIES 1965–1968

Lou Reed: Ich bin ganz allein. Niemand da zum Reden. Komm rüber, damit ich mit euch reden kann.

Wir haben vor Urzeiten in einem total verdreckten Apartment, das nur dreißig Dollar Miete im Monat kostete, Musik gemacht und hatten wirklich überhaupt kein Geld. Es gab normalerweise mittags, morgens und abends Haferflocken, und wir haben Blut gespendet oder für diese wöchentlich erscheinenden FünfzehnCentBoulevardheftchen als Fotomodelle gearbeitet. Ich habe dann für sie posiert, und die Bildunterschrift unter meinem Foto besagte, dass ich ein Sexbesessener und Triebtäter sei, der vierzehn Kinder umgebracht und davon einen Film gedreht habe, der um Mitternacht in einer Scheune in Kansas City gezeigt wurde. Und als ein Bild von John Cale in der Zeitung erschien, hieß es, er hätte seinen Liebhaber gekillt, weil der seine Schwester heiraten wollte, so habe er verhindert, dass seine Schwester eine Schwuchtel ehelicht.

Sterling Morrison: Lou Reeds Eltern hassten es, dass Lou Musik machte und sich mit zwielichtigen Typen rumtrieb. Ich hatte ständig Angst vor Lous Eltern – aber eigentlich hatte ich immer nur dann mit ihnen zu tun, wenn sie wieder einmal damit drohten, dass sie sich Lou schnappen wollten, um ihn in die Irrenanstalt einzuweisen. Das schwebte ständig über unseren Köpfen. Jedes Mal, wenn Lou eine Hepatitis bekam, warteten seine Eltern schon darauf, ihn zu schnappen, damit sie ihn einsperren konnten.

John Cale: Aus dieser Zeit stammten die besten Arbeiten von Lou. Seine Mutter war so etwas wie eine Exschönheitskönigin, und sein Vater war, glaube ich, ein ziemlich reicher Wirtschaftsprüfer. Wie dem auch sei, jedenfalls steckten sie ihn in ein Krankenhaus, wo er Elektroschocks bekam. Er studierte anscheinend an der University of Syracuse und wurde zwangsweise vor die Wahl gestellt, entweder Sport zu treiben oder die Reserveoffizierslaufbahn einzuschlagen. Er behauptete, er könne keinen Sport machen, weil er sich dann das Genick brechen würde, und wenn er am Training für Reserveoffiziere teilnehmen müsste, drohte er, würde er den Ausbilder umbringen. Dann zerschlug er mit der bloßen Faust ein Fenster oder sonst was und wurde in die Irrenanstalt eingeliefert. Ich kenne nicht die ganze Geschichte, weil Lou sie immer wieder leicht verändert hat, wenn er sie erzählte.

Lou Reed: Die stecken dir das Ding in den Rachen, damit du deine Zunge nicht verschluckst, und dann befestigen sie Elektroden an deinem Kopf. Das wurde jedenfalls damals in Rockland County empfohlen, um homosexuelle Neigungen auszumerzen. Das Resultat ist, dass man sein Gedächtnis verliert und zu Gemüse wird. Man kann kein Buch mehr lesen, weil man nur bis Seite siebzehn kommt und dann noch mal zurückblättern und wieder bei Seite eins anfangen muss.

John Cale: 1965 hatte Lou Reed bereits „Heroin“ und „Waiting For The Man“ geschrieben. Ich traf Lou Reed zum ersten Mal auf einer Party, wo er seine Songs auf einer Akustikgitarre gespielt hat, deshalb habe ich überhaupt nicht richtig zugehört, weil mir Folkmusik ziemlich am Arsch vorbeigeht. Ich hasste Joan Baez und Dylan – jeder Song kam als Scheißfrage daher. Aber Lou hörte nicht auf, mir immer wieder seine Songtexte unter die Nase zu halten. Also las ich sie und stellte fest, dass sie mit dem, wovon Joan Baez und all die anderen sangen, absolut nichts zu tun hatten. Ich habe damals mit La Monte Young im Dream Syndicate gespielt, und das Konzept unserer Gruppe bestand darin, eine einzige Note zwei Stunden lang zu halten.

Billy Name: La Monte Young war die beste Drogenquelle in ganz New York. Er hatte die besten Drogen – wirklich die besten! Gigantische Acidpillen und Opium, aber auch Haschisch. Wenn man zu La Monte oder zu Marian ging, blieb man dort im Schnitt nie weniger als sieben Stunden – es kam sogar vor, dass man gleich zwei oder drei Tage blieb. Die Wohnung war sehr türkisch angehaucht. In dieser Bude lag immer alles auf dem Fußboden herum, es gab immer das beste Haschisch, und die Leute von der Straße kamen, um sich ihren Stoff zu beschaffen – und im Hintergrund lief ständig diese monotone Musik.

La Monte liebte es, diese Performances abzuhalten, die über mehrere Tage gingen, und dafür hat er sich dann Leute gesucht, die zusammen mit ihm summen würden. Bei diesem Summen ging es darum, dass man eine einzige Note für eine sehr lange Zeit hält. Die Leute kamen einfach vorbei und wurden dann aufgefordert zu summen. Damals war auch John Cale mit dabei.

La Monte Young: Ich war sozusagen der Liebling der Avantgarde.Yoko Ono sagte ständig zu mir: „Wenn ich doch nur so berühmt sein könnte wie du.“ Ich hatte eine Affäre mit Yoko und habe in ihrem Loft eine Musikserie komponiert und für meinen allerersten Flyer folgende Warnung verfasst: DIESE MUSIK DIENT NICHT ZU UNTERHALTUNGSZWECKEN. Ich war einer der Ersten, der auf der Bühne ein Instrument zerstört hat. Ich habe im YMHA eine Geige angezündet, und aus dem Publikum kamen dann Rufe wie: „Fackelt den Komponisten ab!“ Dann begann John Cale, mit meiner Gruppe The Dream Syndicate zu musizieren, die buchstäblich sieben Tage in der Woche und sechs Stunden täglich probte. John spielte auf der Bratsche ganz spezifische Brummoder Summtonhöhen – bis Ende 1965, als er anfing, mit Velvet Underground zu proben.

John Cale: Als mir Lou zum ersten Mal „Heroin“ vorspielte, hat es mich total umgehauen. Der Text und die Musik waren so vulgär und vernichtend. Und außerdem passten Lous Songs perfekt zu meinem Musikkonzept. Lou hat diese Songs geschrieben, in denen es immer wieder um die Zerstörung des Charakters geht. Er hat sich mit den Charakteren, die er besingt, immer sehr stark identifiziert. Bei ihm war es die auf seine Songs übertragene StanislawskiMethode.

Al Aronowitz: Ich habe Velvet Underground ihren ersten Auftritt ermöglicht. Ich habe sie in der SummitHighschool in New Jersey als Vorgruppe auftreten lassen, und sie hatten nichts Besseres zu tun, als mir meinen brieftaschengroßen Cassettenrecorder zu klauen. Sie waren eben einfach Junkies, Gauner und Stricher. Damals hatten die meisten Musiker geistig hoch stehende Ideale, die Velvets hingegen hatten nichts als Scheiße im Kopf. Sie waren einfach nur Stricher. Und ihre Musik war absolut unzugänglich. Das war auch das, was Bob Dylans Manager Albert Grossman immer zuerst gefragt hat: ob die Musik zugänglich oder unzugänglich ist. Und die Musik von den Velvets war total unzugänglich. Aber ich habe mich trotzdem auf sie eingelassen. Also habe ich sie ins Café Bizarre bestellt und ihnen gesagt:„Wenn ihr hier auftretet, bekommt ihr die nötige Publicity, also übt fleißig und reißt euch zusammen.“

Ed Sanders: Um das Café Bizarre machten alle einen großen Bogen, weil man dort diese komischen Drinks bestellen musste – mit fünf Kugeln Eiscreme und Coconut Fizz. Das war was für Touristen. Aber Barbara Rubin sagte ständig: „Ihr müsst euch unbedingt diese Band anhören!“

Paul Morrissey: Andy Warhol wollte mit dem Rock’n’RollBusiness nichts zu tun haben; ich wollte allerdings schon ins Rock’n’RollBusiness einsteigen, um damit Geld zu verdienen.Andy hatte damit nichts am Hut und wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen. Selbst nachdem ich es mir gründlich überlegt hatte, musste ich ihn zwingen, bei der Sache mitzumachen. Ich weiß, dass ihr jetzt denkt, dass ANDY immer derjenige war, der unbedingt dies wollte und das wollte, und dass immer alles auf ANDYS Mist gewachsen war. Wenn ihr die tatsächlichen Abläufe in der Factory kennen würdet, wäre euch klar, dass Andy überhaupt nichts getan hat, sondern immer nur von anderen erwartet hat, dass man alles für ihn macht.

Irgendjemand wollte Andy dafür bezahlen, damit er in einen Nachtclub in Queens mitkommt, also wurde er dafür bezahlt, dass er mitkommt. Ich meinte: „Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber immerhin bringt es Geld.“ Also sagte ich: „Ich hab da eine Idee. Wir gehen nach Queens in diesen Nachtclub und werden dafür bezahlt, aber der eigentliche Grund, weshalb wir dort hingehen, ist, dass wir eine Gruppe managen, die dort auftritt.“

Ich hatte mir vorgestellt, dass man einen Haufen Kohle verdienen könnte, wenn man eine Rock ’n’RollBand managen würde,deren Name häufig in den Zeitungen steht, und für so was war Andy unheimlich gut zu gebrauchen: dass sein Name in die Zeitungen kam. Und dann fragte Barbara Rubin Gerard Malanga, ob er ins Café Bizarre kommen könnte, um dort ein paar Aufnahmen von dieser Band, den Velvet Underground, zu machen. Im West Village gab es diese vielen BeatnikCoffeeshops, denen das Wasser bis zum Hals stand und die deshalb versuchten, von Beatniks und Folksongs zu irgendwelchem Rock ’n’ Roll überzugehen. Ich bin dann also ins Café Bizarre gegangen. Ich glaube, an diesem Abend waren die Velvets zum ersten Mal aufgetreten, und sie hatten diese elektronische Bratsche dabei. Dadurch fielen sie natürlich enorm auf. Und dann hatten sie diesen total androgynen Schlagzeuger. Man konnte beim besten Willen nicht erkennen, ob Maureen Tucker ein Mann oder eine Frau war. Das waren sie also, die großen Attraktionen.

John Cale, der Bratschist, sah mit seiner RichardIII.Frisur einfach umwerfend aus, und dann trug er auch noch diese mächtige Kette aus Klunkern. Es ist kaum zu glauben, aber damals war das ziemlich verrückt.

Rosebud: Dann kam also Andy Warhol mit seiner Entourage ins Café Bizarre, und es war ganz offensichtlich, dass Andy auf der Stelle wie hypnotisiert war.Ausstrahlung war das Einzige, was zählte, und die war bei Velvet Underground ohne Zweifel vorhanden. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass dort überall Touristen rumsaßen, an ihren komischen Drinks nippten und sich anhörten, wie Velvet Underground von Heroin und Sadomaso sangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Publikum überhaupt nicht mitgekriegt hat, worum es ging, denn die Songtexte waren absolut unverständlich. Aber ich dachte, das ist der Hammer!

Lou Reed: Musik kann nie laut genug sein. Am besten steckt man seinen Kopf in den Lautsprecher. Lauter, lauter, lauter. Mach schon, Frankie, mach schon. Oh, mach schon, mach schon.

Paul Morrissey: Ich wusste, dass ich bei der richtigen Band gelandet war. Ich sprach an besagtem Abend mit der Band und fragte sie, ob sie einen Manager hätten, und der wortkarge kleine Lou Reed antwortete: „Also, hm, irgendwie, vielleicht, hm, nicht wirklich, aber, hm, ja, nein.“ Er hat alle möglichen Antworten gegeben.

Ich sagte ihnen: „Also ich suche jemanden, den ich managen und für den ich einige Alben produzieren kann. Ihr hättet einen geregelten Job in einem Nachtclub und würdet nominell von Andy Warhol gemanagt.“

Sie antworteten: „Wir haben aber keine Verstärker.“

„Dann besorgen wir euch eben Verstärker.“

„Das wäre natürlich großartig, aber wir haben leider kein Dach über dem Kopf …“

„Okay, okay, okay. Wir werden uns morgen noch mal treffen, und dann reden wir über alles.“

Also erzählte ich Andy, dass wir eine Band gefunden hätten, die wir ab sofort managen würden. Andy antwortete: „Oh uuuuuuuu ohouuuuuuuuuuuuuuu!“

Andy hatte immer Angst, eine Aufgabe in die Hand zu nehmen, sobald er aber merkte, dass jemand Vertrauen hatte in das, was er tat, insbesondere in meinem Fall, sagte er einfach nur: „Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh … okay.“

Sterling Morrison: Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, Andy Warhol zu beeindrucken. Warum sollte ich auch? Für mich war er nur jemand aus der Kunstszene, der immerhin genug an unserer Musik interessiert war, dass er sich auf den Weg machte, um uns zu hören – aber das war nicht wie der Besuch von einem einflussreichen Plattenboss. Er war einfach nur ein Künstler, über den ich nicht allzu viel wusste – außer dass er ziemlich berühmt war. Damals entsprach PopArt nicht unbedingt meinem Geschmack. Ich stand eher auf flämische Malerei, ich weiß es auch nicht. Die Impressionisten … nein, die Präraffaeliten. Ich glaube, dass mir damals die Präraffaeliten am besten gefallen haben, die möglicherweise die Vorläufer des Pop waren.

Al Aronowitz: Ich habe Velvet Underground zu einem Auftritt im Café Bizarre verholfen, und als Nächstes habe ich dann erfahren, dass sie sich von Andy Warhol managen lassen wollten. Sie haben mir nie ein Wort davon gesagt, und auch Andy Warhol hat sich mir gegenüber nie darüber geäußert. Das verstieß gegen jeden ethischen Grundsatz, es war wirklich gegen jedes Gesetz. Sie haben sich per Handschlag geeinigt, aber was bedeutet schon ein Handschlag für Lou Reed – der war doch nichts weiter als ein opportunistischer Scheißjunkie. Wenn wir mit den Velvets einen schriftlichen Vertrag gemacht hätten, hätte ich Andy Warhol spielend die Hölle heiß machen können.

Lou Reed: Andy Warhol hat mich darauf hingewiesen, dass das, was wir mit unserer Musik machen, dasselbe wäre, was er bei seiner Malerei und Filmerei und beim Schreiben macht – nämlich, die Sache ernsthaft angehen. Soweit ich das beurteilen kann, hat außer uns keine von den Bands Musik gemacht, die auch nur annähernd den Kern der Sache trifft. Wir haben eine ganz spezifische Sache verfolgt, die sehr, sehr authentisch war. Was wir gemacht haben, war weder auf irgendeine Art gefällig oder unaufrichtig, und das war der einzige Weg, mit ihm zusammenarbeiten zu können. An Andy hat mir auf Anhieb gefallen, dass er sehr authentisch war.

Paul Morrissey: Bei Velvet Underground ist mir als Erstes aufgefallen, dass sie keinen Leadsänger haben, denn Lou Reed war wirklich ein lausiger Performer. Ich hatte immer das Gefühl, dass er sich selbst zu etwas gezwungen hat, weil er verdammt ehrgeizig war, aber Lou war eben nicht der geborene Performer. Also sagte ich zu Andy: „Sie brauchen einen Sänger. Erinnerst du dich an das Mädchen, das neulich mal da war? Nico? Sie hat ihre Platte dagelassen, diese hübsche kleine Platte, die sie zusammen mit Andrew Loog Oldham in London aufgenommen hat.“

Gerard Malanga: Als wir nach Paris fuhren, hat sich Nico an Andy und mich drangehängt. Ich habe einfach zwei und zwei zusammengezählt, denn für mich war es klar, dass Nico mit Dylan geschlafen hat. Das war mehr als offensichtlich. Bob hat einen Song für sie geschrieben,„I’ll Keep It With Mine“, und er hat dafür bestimmt eine Gegenleistung bekommen, einen Ersatz.

Aber Nico war ein Freigeist. Sie war nicht das typische HollywoodSternchen. Sie hatte ihre eigene persönliche Geschichte geschrieben: Brian Jones, Bob Dylan, sie hatte eine Rolle in Fellinis La dolce vita und war die Mutter von Ari, dem unehelichen Sohn von Alain Delon. Nico hatte also bereits ihren persönlichen Lebensstil, bevor wir sie kennen gelernt haben.

Nico: Als wir uns in Paris getroffen haben, war Edie Sedgwick viel zu sehr mit ihrem Lippenstift beschäftigt, um anständig zuzuhören, aber Gerard Malanga hat mir von diesem Studio in New York erzählt, in dem sie zusammen arbeiten. Es hieß Factory. Er sagte mir, dass ich herzlich eingeladen wäre, wenn ich das nächste Mal in New York bin. Edie hat die Unterhaltung immer wieder mit ihren dämlichen Kommentaren über meine Haarfarbe unterbrochen. Aber Andy war beeindruckt, dass ich bereits in Filmen mitgespielt und mit den Rolling Stones zusammengearbeitet habe.

Billy Name: In der Factory waren alle total begeistert von Nico. Sie war wirklich eine faszinierende Erscheinung, und sie war absolut ungehemmt und unprätentios, aber sie hatte auch etwas sehr Magisches. Und sie trug nicht diesen HippieBlumenkram, sondern immer diese schwarzen oder weißen Hosenanzüge – eine wirklich nordische Schönheit. Sie war einfach zu viel, wirklich, und wir konnten an nichts anderes mehr denken, als dass sie unbedingt bei unserem Projekt mitmachen müsste. Sie sollte bei dem, was wir machten, eine zentrale Rolle spielen, und da sie eine Sängerin war, dachte Paul Morrissey, es wäre eine ausgezeichnete Idee, wenn sie bei den Velvets sänge– was natürlich zu dem Zeitpunkt ihrer Entwicklung das denkbar Ungünstigste war, was man den Velvets vorschlagen konnte.