Kitabı oku: «Matomora Matomora»

Dieses Buch als E-Book: ISBN 978-3-86256-705-8

Dieses Buch in gedruckter Form: ISBN 978-3-86256-033-2,

Bestell-Nummer 590 033

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar

Lektorat: Lukas Baumann Korrektorat: Andrea Seitz Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf Johannson Umschlagbilder und Bilder im Innenteil (soweit nicht anders angegeben): Privat; Dr. Fred Heimbach, Leichlingen; wortundtat, Essen Satz: Neufeld Verlag

© 2012 Neufeld Verlag Schwarzenfeld

Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise,

nur mit Genehmigung des Verlages

www.neufeld-verlag.de / www.neufeld-verlag.ch

Folgen Sie dem Neufeld Verlag auch auf Facebook® und in unserem Blog: www.neufeld-verlag.de/blog

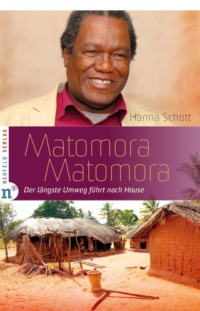

Hanna Schott

Matomora

Matomora

Der längste Umweg führt nach Hause

Inhalt

Vorwort von Dr. Heinz-Horst Deichmann

1. Ein Januartag

2. Der kleine Herr

3. Primus

4. Was wollen die Weißen?

5. Forschungen

6. Mehr als Wasser

7. Aufbruch

8. Umwege

9. Achtundsechzig

10. Glaube und Politik?

11. Zwischenbilanz

12. Wege und Weichen

13. Matemanga

14. Das Busch-Werk

15. KIUMA

Was ist wortundtat?

Zur Autorin

Vorwort von

Dr. Heinz-Horst Deichmann

Wie alt muss man sein, damit man Gegenstand einer Biografie wird? Siebzig Jahre? Achtzig? Oder ist es vielleicht noch besser, man ist bereits verstorben, damit dem Biografen und den Lesern ein abschließendes Urteil möglich ist? Sonst passiert es womöglich, dass die letzten Jahre gar nicht zur eigenen Biografie »passen« ...

Jüngere Vorwortschreiber würden an diese Stelle ein Smiley setzen, aber ich bin Mitte achtzig, und das Buch, das meine eigene Lebensgeschichte erzählt, ist schon wieder ein paar Jahre alt. Es ist zu meinem achtzigsten Geburtstag erschienen. Da war mein Leben noch nicht abgeschlossen, aber es war doch ein guter Zeitpunkt, um dankbar und manchmal auch staunend zurückzublicken.

Das Leben von meinem Freund Dr. Matomora Matomora, dessen Geschichte im vorliegenden Buch erzählt wird, ist noch weniger abgeschlossen, schließlich ist er fast zwanzig Jahre jünger als ich. Dennoch gibt es viele Gründe zurückzublicken – und Grund genug zu staunen. Da ist ein junger Mann, der sehr früh ahnt, dass er zu einer besonderen Aufgabe berufen ist. Und dann beginnt doch ein verschlungener Weg voller Hindernisse und Umwege. Die Berufung scheint so klar, aber zu seinem eigentlich Beruf wird sie erst, als er fünfzig Jahre alt ist. Seine Lebensaufgabe findet er zusammen mit einem Studienfreund aus längst vergangenen Tagen. Beide waren in jungen Jahren Utopisten. Als sie die eine große Aufgabe ihres Lebens in Angriff nehmen, sind sie das nicht mehr, aber sie haben dennoch eine Vision, sie folgen einem Ruf. Und die vielen Jahre, die scheinbar mit Umwegen vergangen sind, haben sie Geduld gelehrt. Ein großer Schatz angesichts der Aufgabe, der sie sich nun stellen.

Ich glaube an Gottes Führung. Und ich freue mich, dass ich in dem Leben, das hier erzählt wird, etwas dazu beitragen konnte, dass ein Mensch es gewagt hat, sich Gottes Führung anzuvertrauen. Mit KIUMA ist in Südtansania ein Ort der Hoffnung entstanden. Er ist alles andere als perfekt, und er leidet unter vielen Beschränkungen, die die Verhältnisse in Afrika seinen Bewohnern immer noch auferlegen. Als Arzt, der ich genau wie Matomora von meiner Ausbildung her bin, nehme ich ein Beispiel aus dem medizinischen Bereich: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, dass sich je 20 Ärzte um 100 000 Einwohner kümmern sollten. In Tansania sind es gerade einmal zwei Ärzte für 100 000 Bürger. Aber im KIUMA-Krankenhaus arbeiten derzeit immerhin drei Ärzte. Das und vieles andere in KIUMA ist ein Segen für die ganze Region.

Ein Buch wie dieses kann eigentlich nie fertig sein. Die Wörter »fertig« und »Matomora« passen ohnehin nicht gut zusammen. Während ich dieses Vorwort schreibe, gibt es in KIUMA schon wieder neue Entwicklungen, und bis das Buch erscheint, wird sich, das ist sicher, auch wieder etwas Neues getan haben.

Als Vorsitzender von wortundtat lege ich dieses Buch dennoch mit Freude in die Hände aller, die sich gern lesend auf ein »fremdes« Schicksal einlassen. Aber was heißt schon »fremd« in einer bis in den hintersten Winkel globalisierten Welt? Und gibt es überhaupt »Fremdes«, also Dinge, die mich nichts angehen, in der weltumspannenden Gemeinschaft der christlichen Kirche? Ich meine: nein. Und dass das so ist, empfinde ich nicht in erster Linie als Aufgabe oder gar als Last, sondern als eine große Freude, die meinen Lebensweg entscheidend geprägt hat, auch und gerade in all den Jahren, die ich Dr. Matomora begleiten durfte.

Dass Sie beim Lesen diese Freude entdecken, wünscht Ihnen

Heinz-Horst Deichmann

KAPITEL 1

Ein Januartag

Die Flughafentoilette war eng. Um sich hier umzuziehen, musste man wendig sein. Matomora war alles andere als dick, aber mit der Tasche vor dem Bauch konnte er sich kaum drehen. Zwei Paar lange Unterhosen waren darin und eine zusätzliche Stoffhose, eine besonders weite, die er gleich über beide Unterhosen streifen würde – und über die Hose, die er schon anhatte.

Er hängte die Tasche an die Türklinke und zog die Schuhe aus. Der Boden war warm. Noch einen kleinen Moment wollte er dieses Gefühl genießen, wenn schon nicht barfuß, dann wenigstens in Socken. Außerhalb des Flughafengebäudes, in Bengasi, waren es sicher dreißig Grad oder mehr. Auf unbestimmte Zeit war dies hier sein Abschied von der vertrauten Wärme. Bald würde er über dem Mittelmeer sein, und dann, in wenigen Stunden, würde sie ihm entgegenschlagen, die brutale Kälte, von der Frau Dr. Stein gesprochen hatte. Besser jetzt ein bisschen schwitzen, als gleich bei der Ankunft in Europa erfrieren.

Matomora nahm die leere Tasche und verließ die Zelle. Vierlagig gegen das feindliche Klima geschützt, ging er ein wenig breitbeiniger als zuvor auf das Gate zu. Mit seinen fast zwei Metern Körpergröße wirkte er von ferne wie ein junger schwarzer Seemann, der bereit war, allem zu trotzen, was ihm begegnen würde.

Dar es Salaam – Nairobi.

Nairobi – Entebbe.

Entebbe – Bengasi.

Bengasi – London.

London – Köln.

Wer 1966 von Tansania nach Deutschland reiste, war Tage und Nächte unterwegs, musste unzählige Male Pass und Visum vorzeigen, schlief auf dieser Bank eine Stunde und auf jener eine halbe. Und wenn er endlich am Ziel war, heilfroh und überglücklich, es trotz aller Hindernisse geschafft zu haben, dann hatte er eine Ahnung davon, wie unfassbar groß die Welt sein musste. Dass man dieselbe Welt schon wenige Jahrzehnte später als globales Dorf bezeichnen würde ... schlicht unvorstellbar.

Frau Dr. Stein hatte es gut gemeint, aber England lag auch in den sechziger Jahren schon am Golfstrom, und deshalb riss sich Matomora in einer Londoner Flughafentoilette endlich drei der vier Lagen wieder vom Leib. Bis hierhin hatte er es geschafft. Vielleicht war das mit der europäischen Kälte ja auch nur ein Märchen, mit dem man unerfahrenen Afrikanern Angst machen wollte.

6 000 Kilometer von zu Hause entfernt und voller Neugierde auf die fremde Welt – Matomora kurz nach seiner Ankunft in Deutschland

Vielleicht aber auch nicht. Es war Januar, und die beiden Männer, die Matomora am Kölner Flughafen hinter der Absperrung entgegenkamen, waren tatsächlich frostsicher vermummt. Den einen hatte er erwartet, aber Matomora musste ein paar Mal hinschauen, bis er ihn unter dem Hut und hinter dem Schal erkannte: Madevu – der Bärtige. So hatten sie ihn jedenfalls in Tansania genannt.

»Karibu, mein Junge! – Willkommen!«

Ja, das war er. Seine Stimme, ganz wie in Tunduru. Matomora umarmte den Mantel, in dem der Freund stecken musste.

»Herzlich willkommen in Deutschland. Ich bin Lehrer in Wiedenest. Bei mir werden Sie Deutschunterricht haben.«

Der zweite Vermummte gab ihm eine kalte Hand, von der er zuvor eine dunkle Haut abgezogen hatte.

Vielleicht war es dieses Gefühl, das Frau Dr. Stein meinte?

Erstaunlich, wie klein und wenig stabil die deutschen Autos sind. In Afrika käme man mit ihnen nicht weit

In einem Auto, das viel kleiner war als alle Autos, die Matomora je gesehen hatte, ging es durch eine vollkommen weiße Welt. Hinaus aus Köln, immer tiefer hinein ins Bergische Land. Was unter dem Weiß steckte? Schwer zu sagen. Fremde Häuser, fremde Bäume, natürlich, auch wenn man ihre Form und Farbe kaum ahnen konnte. Kein Mensch am Straßenrand, nur Blechschilder, die eine Schneemütze trugen.

»Da sind wir«, klang es aus dem Mantelkragen hinter dem Steuer. Das Auto stand. »Hier ist jetzt dein Zuhause.«

KAPITEL 2

Der kleine Herr

Wie kommt ein Mensch zu seinem Namen? Und welche Rolle spielt er in seinem Leben?

»Das Kind bekommt einen Namen, der den Eltern gefällt, und muss dann ein Leben lang damit klarkommen«, heißt die europäische Antwort. »Der Name sagt etwas über die Person, seine Familie und Vorfahren und kann sich im Laufe des Lebens ändern«, ist die ganz andere, afrikanische Antwort.

Um zu erfahren, wie es zum Namen Matomora K. S. Matomora kam, muss man in die Geschichte eintauchen – und ein einziges Kapitel wird zur Erklärung nicht reichen.

Wer gerne Fleisch aß, hatte früher zwei Möglichkeiten: entweder er züchtete Tiere, hegte und pflegte sie, um sie dann zu schlachten und zu essen. Oder er ging auf die Jagd. Daran hat sich in Tansania bis heute nichts geändert. Die dritte Möglichkeit – ein folienverpacktes oder gar tiefgefrorenes Etwas zu kaufen, das nicht verrät, was es früher einmal war – gibt es nicht. Der Name Matomora bedeutet in der Sprache der Ndendeule »erfolgreicher Jäger« und zeigt, für welche der Möglichkeiten sich die Volksgruppe entschieden hatte, zu der seine Familie gehört. Andere Völker, wie die Massai im Norden Tansanias, widmeten sich der mühsamen Viehzucht und aßen dann als Lohn ihrer Mühe ein Leben lang nur zwei Fleischsorten: meistens Ziege, selten Rind. Die Ndendeule und Yao im Süden des Landes, allesamt Jäger, aßen dagegen mal Antilope, mal Büffel, mal Warzenschwein. Dafür hatten sie keine Milch, aber das empfanden sie nicht als Mangel. Es gab hier keine Milchkühe, und wer trinkt schon gerne Ziegenmilch?

Matomora war der Großvater des Matomora, von dem dieses Buch erzählt. Aber der, der heute den »großen Jäger« gleich zweimal im Namen trägt, hieß nicht von Geburt an nach seinem Großvater. (Wer ist denn auch schon von Geburt an ein guter Jäger?) Erst als junger Mann nahm er diesen Namen an. Als er 1944 geboren wurde, hieß er Kibwana – kleiner Herr. Wenn man ihn von anderen kleinen Herren unterscheiden wollte, die von ihren Müttern auf dem Rücken zur Feldarbeit getragen wurden oder über den Dorfplatz rannten, dann nannte man ihn Kibwana Saidi: Kibwana, Sohn des Saidi. Ein verbindliches System von Vor- und Nachnamen gab es damals nicht; in Zweifelsfällen hängte man zur Klarstellung den Namen des Vaters an den ersten Namen an. Saidi, der Vater, hieß dementsprechend Saidi Matomora, nach seinem Vater, dem ersten Matomora der Familie. Bei Saidi trafen ein muslimischer Name und ein traditioneller afrikanischer Name zusammen. Und nicht nur in seinem Namen, auch in seinem Leben war die Begegnung des traditionellen Schwarzafrikas mit dem arabisch-muslimischen Afrika entscheidend. Als unternehmungslustiger und weltoffener Mann war Saidi nämlich in den zwanziger Jahren nach Sansibar gereist, die Insel im Nordosten Tansanias, auf der Schnittstelle zwischen afrikanischer und arabischer Welt. Elf Jahre hatte er dort gelebt und gearbeitet, die meiste Zeit als Laufbursche für alle möglichen Auftraggeber: Araber, Engländer und Afrikaner. Sansibar liegt im Indischen Ozean und ist über Jahrhunderte hauptsächlich durch arabische Völker geprägt worden. Die Insel vor der Ostküste des Kontinents wurde lange Zeit von Oman aus regiert und war ein wichtiger Handelsplatz, egal, ob es um Gewürze oder um Sklaven für die arabischen Höfe ging. Auf Sansibar war Saidi Matomora von einem religiös uninteressierten »Proforma-Muslim« zu einem engagierten Anhänger des Islam geworden. Schon seit seiner Beschneidung hatte er den Namen Saidi – der Glückliche – getragen, aber hier, im durchweg islamischen Umfeld, begann er, Arabisch zu lernen und sich mit den Wurzeln seines Glaubens und mit der Sprache des Korans zu befassen. Zurück in seiner alten Heimat, ganz im Süden, nahe der Grenze zu Mosambik, heiratete er dann, und zwar zweimal. Zwischen 1939 und 1953 bekam er mit den beiden Frauen sechs Kinder. Die dritte Ehe mit seiner Lieblingsfrau, die er 1958 heiratete, blieb kinderlos.

Der kleine (spätere) Matomora war der erste Sohn nach zwei Töchtern und erhielt als ganzer Stolz des in die alte Heimat Zurückgekehrten erst einmal den afrikanischen Namen Kibwana. Einen zweiten Namen, der mit seinem Glauben zu tun hatte, würde er erst bei der Beschneidung bekommen, genau wie sein Vater. Kibwana war schon elf Jahre alt, als sein Beschneidungsfest gefeiert wurde; fortan hieß er Mohamedi.

Die Sprache, die in der Familie der Kinder und Kindeskinder Matomoras gesprochen wurde, heißt Kindendeule. Sie ist bis heute ohne Schrift, ihre Grammatik wurde nie festgehalten, sie kennt keine Lesebücher, und ihr Name ist eines der wenigen Wörter, für das Google noch kein Suchergebnis liefert.

Kindendeule ist eine Sprache, die von so wenigen Menschen gesprochen wird, dass sie im toten Winkel der linguistischen Forschung blieb. Wer solch eine Sprache als Muttersprache hat, dem »reicht« sie nur solange, wie er sich in seiner unmittelbaren Umgebung bewegt, Alle, denen der Radius von vielleicht fünf oder sechs benachbarten Dörfern zu klein ist, müssen mindestens eine weitere Sprache lernen, oft auch zwei. Wenn ein Europäer mehrsprachig ist, vermerkt er das stolz im Lebenslauf, für die meisten Afrikaner ist es ganz normal. Auch Matomora wuchs mit mehreren Sprachen auf: Kindendeule ist seine Muttersprache, aber selbst im eigenen Dorf hatten manche Kinder eine andere Muttersprache. Die Mehrheit der Bevölkerung in dieser Region Tansanias sind nämlich Yao, und die sprechen Kiyao. Matomora lernte es quasi nebenbei. Die Sprache, die alle Tansanier verbindet, ist aber Kisuaheli, ursprünglich die Sprache der Suaheli, die an der Küste leben. Sie wurde im Laufe der Kolonialzeit zur Verkehrssprache des ganzen großen Landes, denn alles Neue kam von der Küste und drang von dort aus ins Landesinnere. Kisuaheli wurde in der Grundschule unterrichtet. Aber dann ging es in einer dritten, für Kinder wie Matomora vierten Sprache weiter – wenn man denn in der glücklichen Lage war, mehr als drei oder vier Jahre zur Schule zu gehen. An der weiterführenden Schule wurde nämlich Englisch gesprochen, schließlich war England die herrschende Kolonialmacht, und die sollte es, als Matomora 1944 geboren wurde, auch noch knapp zwanzig Jahre bleiben.

Die Welt ist groß und bunt. Das wussten die Menschen in Matomoras Dorf nicht, weil sie schon gereist wären und die Welt gesehen hätten, sondern weil die vielen verschiedenen Sprachen die große Welt in ihr kleines Dorf brachten. Die Ein-Zimmer-Dorfschule hieß zum Beispiel shule, ein Wort aus einer fünften Sprache. Vor den Engländern waren nämlich die Deutschen als Kolonialherren im Land gewesen, und die hatten vor allem zwei Dinge hinterlassen: eine Bahnlinie im Norden und die Idealvorstellung, dass jeder Ort eine shule haben sollte.

Tansania war noch nicht Tansania, als Matomora geboren wurde. Es hieß Britisch-Tanganjika, seine Flagge zierte ein Giraffenkopf auf rotem Grund, und oben links war natürlich das britische Banner zu sehen. Den Namen des Landes hatten die Briten vom Tanganjikasee abgeleitet. Manche hätten das Land lieber gleich Victoria oder Windsorland genannt. Aber der britische Kolonialminister, der sich am Ende des Ersten Weltkriegs zusammen mit seinen Kollegen aus anderen Kolonialstaaten über die Afrikakarte beugte, mit spitzem Bleistift Grenzen zog und Namen festlegte, fand es schöner, wenn ein Ländername Lokalkolorit besaß. Ein kleines Trostpflaster für die Ostafrikaner, wenn man schon ihre Volksgruppen durch Staatsgrenzen trennte und sich auch nicht um Sprachgrenzen, Weidegründe oder andere Kleinigkeiten scherte.

Für einen Mann wie Matomoras Vater waren Staatsgebilde so oder so moderner Kram, der ihn nicht weiter kümmerte. Wofür brauchte der Mensch einen Staat? Wer eine Familie, ein Stück Land und ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn hatte, dem konnte es doch egal sein, was die in Dar es Salaam oder gar in London dachten oder machten. Er, Saidi Matomora, war vor allen Dingen ein Ndendeule. Dieses kleine Volk lebte schon seit Menschengedenken zwischen den beiden großen Flüssen Rufiji und Ruvuma. Vor etwa hundert Jahren war aus dem Süden ein größeres Volk in dasselbe Gebiet gezogen: die Yao. Aber das Volk der Ndendeule hielt zusammen und behauptete sich als starke Minderheit. »Ndendeule« bedeutet schließlich: »Was können sie uns anhaben?« Eine stolze Frage, die Feinde und Neider herausforderte. Zu diesem Volk zu gehören, das stand in Saidis Augen an erster Stelle. Auch die Religion war natürlich wichtig, aber sie kam nach der Zugehörigkeit zu Volk und Familie, niemals davor.

Früher einmal hatten alle Ndendeule die Geister der Ahnen verehrt. Sie waren Animisten gewesen. Jetzt hatte nicht nur er, Saidi, erkannt, dass es nur einen Gott gab, Allah, den Erbarmer, den Einen. Aber deshalb blieb er doch ein Ndendeule, der seine Ahnen ehrte. Sein Vater hatte es erst nicht glauben wollen. Sein Sohn: ein überzeugter Muslim! Wo er, der alte Matomora, doch eine Art Priester war, ein Kundiger und Geheimnisträger ihrer Kihame-Religion, der Religion, die sie schon immer hatten, seit Generationen, so lange ein Mensch überhaupt zurückdenken konnte. Einmal im Jahr mussten alle Feuer im Dorf gelöscht werden, und dann entzündete er, Matomora, das Feuer neu. Ohne ihn wäre das Dorf ohne Feuer! Doch nun konnte er sein Wissen und die Zeichen seiner Macht und heilenden Kraft nicht an den Sohn weitergeben. Das war schmerzlich und machte ihm noch lange Zeit zu schaffen. Eine andere Linie der Familie musste das Amt übernehmen, weil Saidi nicht mehr in Frage kam. Und tatsächlich fand sich schließlich ein Neffe, der in die Aufgaben des Medizinmannes, Dorfältesten und Zauberers eingeweiht wurde.

Das Nachbarvolk der Yao hatte den alten Glauben schon vor Generationen aufgegeben. Als die arabischen Händler kamen, angelockt von der Aussicht, im Inneren des Landes Elfenbein und Sklaven zu finden, hatten sie sich klüger verhalten als alle anderen Völker: Sie hatten es nicht nur verstanden, den eigenen Kopf – buchstäblich – aus der Schlinge zu ziehen, sie hatten auch das Problem der Araber erkannt und ihre Hilfe angeboten. Die Araber konnten den Handel nämlich nicht allein bewältigen, sie suchten Verbündete, und die fanden sie unter den Yao. Und eines Tages waren es gar nicht mehr die Araber selbst, die tief im Landesinneren Sklaven gefangen nahmen und in großen Karawanen bis zur Küste transportierten, es waren afrikanische Händler, die Stämme, mit denen sie ohnehin verfeindet waren, beraubten und so die kriegerische »Dienstleistung« für die Araber besorgten. An den Küstenorten Kilwa, Lindi und Mikindani – alle im heutigen Tansania gelegen – wurden die Sklaven gesammelt, an arabische Händler verkauft und dann nach Sansibar »verschifft«. Wer diese Reise überlebte, wurde Hausdiener auf der arabischen Halbinsel, im Osmanischen Reich, in Persien oder im muslimischen Teil Indiens. Verkauft wurden die Sklaven übrigens nicht gegen Geld, sondern gegen Kleidung, Schmuck, Haushaltswaren, Salz und vor allem gegen Gewehre und Pulver, die Ausstattung für neue Raubzüge.

Mitten durch das Gebiet der Yao zogen damals also die Trecks der Versklavten – und die erfolgreichen Händler bekehrten sich ohne große Umstände zur Religion ihrer »Arbeitgeber«, zum Islam. Aus Menschen, die von Ackerbau, Jagd und Fischfang gelebt hatten, wurden sie zu berühmten und berüchtigten Menschenhändlern, und eines Tages, im Jahr 1870, ernannten die Araber sogar einen Yao zum Sultan. Dieser führte in seiner neuen Rolle als Sultan Mataka Nyenje bin Matumla sogleich den Islam offiziell als Religion für das ganze Gebiet der Yao ein. Aus Menschen, die selbst in der Gefahr gestanden hatten, versklavt zu werden, waren zuerst unentbehrliche Mitarbeiter der Sklavenhändler und dann gute Muslime geworden. Eine nicht sehr schöne Geschichte, aber natürlich war, als Matomora ein Kind war, längst Elefantengras über die Einzelheiten gewachsen. Man sprach nicht mehr darüber. Der Süden des Landes war muslimisch. Punkt. Jeder Einzelne aber war erst einmal Yao. Oder Ndendeule. Der Islam war so etwas wie ein Mantel, den man übergezogen hatte, als man einen Mantel brauchte. Unter diesem Mantel schlug das Herz nicht anders als zuvor. Warum sollte es auch? Die Sache mit dem Fleisch zum Beispiel sah man hier weniger streng als anderswo: dürfen Muslime denn Warzenschweine essen? – Ja, denn das Warzenschwein ist kein Schwein im Sinne des Koran. Jedenfalls nicht nach der Schriftauslegung südtansanischer Jäger, die nun mal gern Warzenschweinfleisch essen.

Als der kleine Matomora neun Jahre alt war, kam er in die Schule. Seine große Schwester war da elf und gerade verheiratet worden. Natürlich war sie auch vor ihrer Hochzeit nicht zur Schule gegangen. Das hätte sich ja gar nicht gelohnt.

Mit neun Jahren eingeschult zu werden, war auch für damalige Verhältnisse ein wenig spät, aber früher hatte man es nicht geschafft. Schließlich gab es sechzig Ziegen, für die Matomora zusammen mit seiner älteren Schwester zu sorgen hatte. Aber der Kleine war ein helles Köpfchen, und im großen Klassenraum saßen ohnehin siebzig Schüler, die den vier Grundschulklassen nur mehr oder minder klar zuzuordnen waren. Matomora machte die Schule Spaß, und alles, was es in Kalulu, seinem Dorf, zu lernen gab, hatte er nach zwei Jahren gelernt. Was jetzt? Aufs Feld und der Mutter helfen? Oder im Dorfladen neben dem Vater stehen und lernen, was man von ihm lernen konnte?

Saidi Matomora verkaufte Salz, Zucker, Mais, Öl und Kerosin, das man für Lampen brauchte. Aber er tat es nicht auf eigene Rechnung, er tat es im Auftrag von indischen Händlern. Wie überall im Land waren es häufiger Inder als Afrikaner, die die Ware beschafften und für ihren mühsamen Transport in jedes noch so abgelegene Dorf sorgten. Die meisten von ihnen waren im Gefolge der Briten als Gastarbeiter ins Land gekommen. In Indien waren die Briten schon länger als in Afrika, Inder kannten sie, ihnen vertrauten sie eher als den Afrikanern. Nach einer ersten Zeit unter englischer Regie wurden viele Inder selbst unternehmerisch tätig. So auch Saidis Arbeitgeber. Viele Jahre lang lief der Laden erfreulich gut und Matomoras Familie musste sich keine Sorgen machen. Der kleine Matomora, der inzwischen elf Jahre alt und gar nicht mehr klein, sondern ein erstaunlich groß gewachsener Junge war, wurde als Arbeitskraft zu Hause nicht unbedingt gebraucht.

»Wenn du willst, kannst du ruhig noch ein paar Jahre zur Schule gehen. Wir kommen schon zurecht«, sagte sein Vater eines Tages.

Und ob er wollte!

Ende des Jahres 1955, kurz vor Beginn der Regenzeit, die das Reisen unmöglich machen würde, wechselte Matomora zur Mittelschule nach Mbesa, etwa 160 Kilometer von zu Hause entfernt. Ein Elfjähriger, der an einen Ort zog, den er zuvor noch nie gesehen hatte, um dort mit Kindern zu leben, die er nicht kannte und von denen manche eine andere Sprache sprachen als er, in einem Internat, dessen Regeln extrem streng waren und zur Not auch mit Gewalt durchgesetzt wurden. Seine Familie würde er fortan nur noch in den Ferien sehen. Und doch betrachtete er das alles nicht als Zumutung, schon gar nicht als Strafe, sondern als ein Privileg: er, Mohamedi, war kein kleiner Dorfjunge mehr, er war ein Mittelschüler, ein beschnittener, vollwertiger Muslim auf dem Weg zu Bildung und Ansehen!