Kitabı oku: «Matomora Matomora», sayfa 2

KAPITEL 3

Primus

Mbesa war langweilig. Genauso langweilig wie Kalulu, eher noch ein bisschen langweiliger. Zu dieser frustrierenden Erkenntnis kam Matomora schon nach wenigen Wochen. Der Ort war zwar größer als das Heimatdorf, aber das Leben im Internat gehorchte viel strengeren Regeln als das Leben in der Familie. Wecken, Schlafsaal fegen, ein Marschlied singen und dabei in Zweierreihen zum Brunnen gehen, sich waschen, erste Unterrichtsstunden, süßer Maisbrei in der Pause, weitere Unterrichtsstunden, praktische Arbeit in Gruppen, Maisbrei mit Bohnen, Hausaufgaben, Schlafen. Wenn der Unterricht spannend gewesen wäre, hätte man das alles ja ertragen können. Aber das war er nicht. Der Drill war groß, die geistige Ausbeute gering. Matomora war unterfordert, aber dass jemand ausscherte oder gar so etwas wie eine individuelle Förderung bekam, war einfach undenkbar. Nicht nur die kurzen Khakihosen und weißen Hemden waren für alle gleich, auch Unterrichtsstoff, Tempo und pädagogischer Stil waren den Lehrern geradezu kasernenmäßig verordnet und duldeten keine Abweichungen.

Matomora war zwölf Jahre alt und ging seit einem Jahr auf die neue Schule, als sein Geduldsfaden auch schon riss. Im Frühstücks-Ugali, dem gesüßten Maisbrei, hatte er wieder einmal allerhand Lebendiges gefunden. Der Mais war von Ungeziefer befallen, und was da gekocht wurde, waren oft mehr Reste von Hülsen als Maismehl. Und offensichtlich waren auch die nicht lange genug gekocht worden.

Matomora setzte sich hin und schrieb seinem Vater einen Brief. »Hol mich hier raus! Ich will nicht in Mbesa bleiben. Es ist schrecklich in diesem Internat!«, war die kurze Botschaft, die er mit ein paar Beispielen dringlich machte. Viel Zeit für ausführliche Schilderungen blieb nicht, schließlich gab es für die Schüler kaum einen unbeobachteten Moment.

Auf eine Reaktion musste Matomora nicht lange warten. Allerdings reagierte nicht der Vater, sondern der Rektor der Schule. Zu einer Anstalt wie dieser gehörte natürlich auch die Zensur von Briefen. Das Schreiben des aufmüpfigen Schülers hatte das Schulgelände gar nicht erst verlassen, und die Strafe folgte auf dem Fuß: eine Schulversammlung wurde anberaumt, und Matomora musste sich vor aller Ohren anhören, wessen er sich schuldig gemacht hatte: er hatte Lügen verbreitet, und zwar über seinen Klassenlehrer, den Rektor, den Aufseher der Schulbehörde, den District Officer, die Kolonialregierung – ja, im tiefsten Grunde hatte er die Spitze des Staates angegriffen: die englische Königin!

Bei den ersten Sätzen des Rektors war Matomora erschrocken. Aber dass die Rede des Rektors mit grober Übertreibung und blankem Unsinn endete, das begriff auch ein Zwölfjähriger wie er. Und dass es wohl doch kein Hochverrat war, erkannte jeder an der Strafe: Matomora musste eine Woche lang die Affen vom Maisfeld vertreiben.

Einige Zeit später hatte der aufgeweckte Schüler eine weitere Erkenntnis: Weiße sind gar nicht weiß. Auf Englisch heißen sie nur so. In Wirklichkeit sind sie beige wie das Fell einer hellen Maus, manche auch eher rosa wie Mäusebabys, am Kopf und am Hals manchmal richtig rot. Ihre Hände haben innen und außen fast dieselbe Farbe. Das ist besonders seltsam.

Matomora war dreizehn Jahre alt und weiterhin Internatsschüler, als er das, was er über Wazungu, die Weißen, gehört hatte, zum ersten Mal mit eigenen Augen sah und auf seinen Wahrheitsgehalt prüfen konnte. Drei Männer gingen über den Platz zwischen dem Unterrichtsgebäude und dem Schlafsaal der Schule. Zusammen mit anderen Schülern stand Matomora am Rande des Platzes, leise kommentierten die Jungen, was sie sahen. Welche Sprache die drei Männer sprachen, konnten sie nicht ausmachen.

Am Abend dann eine Überraschung: die Weißen trugen ihr Gepäck in den Schlafsaal der Schüler. Nur zwei, drei Nächte sollten sie bleiben, dann würden sie im Ort ihr eigenes Quartier beziehen. Die drei waren gerade erst aus Europa angereist, hieß es: ein Engländer und zwei Deutsche. Offensichtlich sprachen sie außer Englisch und Deutsch auch Kisuaheli. Wo hatten sie das bloß gelernt?

Niemals hätte sich Matomora getraut, die Männer anzusprechen. Wie sollte er, einer von den vielen schwarzen Jungen hier, sich anmaßen, Fremden, die durch die halbe Welt gereist und sicher unglaublich reich waren, eine Frage zu stellen? So dreist war er nicht, auch wenn die Neugier ihn plagte.

»Die Weißen sind Missionare.« Das sprach sich auch so bald herum. »Christliche Missionare.«

»Und sie wollen in Mbesa bleiben.« Jeder hatte etwas gehört.

»Das glaube ich nicht. Sie werden bald wieder abreisen.«

»Warum glaubst du das?«

»Weil sie keine Frauen dabei haben. Wenn sie vorhätten dazubleiben, hätten sie doch ihre Frauen mitgebracht.«

»Vielleicht wollten sie erst mal schauen, wie es hier ist.«

»Dann werden sie also bald wieder abreisen.«

Alle grinsten. Traurig, aber wahr: die Gegend um Tunduru hatte schon innerhalb von Tansania einen schlechten Ruf. Das Ende der Welt. Warum sollten Leute, die sich doch mit dem Finger auf dem Globus irgendeinen schönen Ort aussuchen konnten, ausgerechnet hier wohnen wollen?

»Wir werden’s ja erleben; ich wette, dass sie bald weg sind.«

Die Weißen blieben. Und bald schon tauchten auch weiße Frauen auf. Wie es mit den merkwürdigen Gästen weiterging, konnte Matomora allerdings nicht mehr verfolgen, denn er wechselte zur Mittelschule nach Tunduru, der Hauptstadt des Distrikts. Die lag zwar nur gute sechzig Kilometer von Mbesa entfernt, aber in einer Weltgegend ohne Telefon und Zeitung, von Internet und Handy einmal ganz abgesehen, spielte es eigentlich keine Rolle, ob man sechzig, hundert oder zweihundert Kilometer voneinander entfernt war – man war von den Menschen, mit denen man eben noch gelebt hatte, abgeschnitten und konzentrierte sich schon nach kurzer Zeit auf die neue kleine Welt, die sich unmittelbar um einen herum auftat. Sich als Schüler zu Hause melden, um kurz Bescheid zu sagen, dass es einem gut ging? Unmöglich! Wer im Internat war, von dem hörte das Dorf und hörten die Eltern erst wieder etwas, wenn sie ihn auch wieder sahen: in den Ferien. Und selbst dann tauchten Jungen wie Matomora, die schon alt genug waren, um etwas Geld zu verdienen, nur kurz zu Hause auf, schließlich mussten sie einen Ferienjob finden, und im Heimatdorf gab es meist nichts zu verdienen.

Im kolonialen Tanganjika zahlte man Schulgeld, und die Lebenshaltungskosten im Internat mussten ohnehin beglichen werden. Aber wer das große Privileg hatte, einen Vater zu haben, der einen zur Schule gehen ließ, und außerdem gesund und kräftig war, der konnte sich nun wirklich nicht beklagen, wenn er in der unterrichtsfreien Zeit dann doch mal mit der Kraft seiner Muskeln statt mit purer Geisteskraft tätig werden musste. Dabei konnte es auch in der Schule nicht schaden, wenn man eine eher robuste Natur hatte. Nicht nur das Heimweh wollte ertragen sein, Schläge gehörten zu den ganz normalen Disziplinarmaßnahmen. Matomora trafen sie selten, denn er war ein braver und tatsächlich am Stoff interessierter Schüler. Seine Intelligenz fiel auf – was ihn allerdings bei den Mitschülern nicht unbedingt beliebt machte. Sie hänselten den »Schlaumeier« und machten sich einen Scherz daraus, ihn zu piesacken. Doch Matomora lernte, sich darüber hinwegzusetzen, und entwarf still einen Plan: Nach dem Abschluss der Mittelschule in Tunduru wollte er nicht nach Hause zurück, sondern nur noch weiter weg und noch höher hinaus: in die Oberschule nach Songea. Nicht dass er dort schon einmal gewesen wäre oder dass er allzu genau gewusst hätte, was ihn dort erwartete. Aber Songea, das klang nach Stadt, nach Leben, nach Bildung. Auch etwas nach Abenteuer, schließlich war Songea ein Zentrum des Maji-Maji-Krieges gewesen. Anfang des Jahrhunderts hatten sich dort über zwanzig verschiedene Völker gegen die Deutschen verbündet. Sie hatten auf einen Wasserzauber gesetzt und verloren – das war leider wahr. Doch von ihrem Mut und von ihrer gewitzten Guerillataktik sprachen die Alten immer noch.

1959 erlebte der Tunduru-Distrikt eine bildungspolitische Premiere: Achtzehn Schüler stellten sich der Aufnahmeprüfung für die Oberschule in Songea. Noch nie hatten es die »Landkinder« auch nur versucht, bis auf die entfernte Regierungsschule zu gelangen. Fünf Schüler bestanden die Prüfung, zwei wurden tatsächlich aufgenommen. Matomora war einer der beiden.

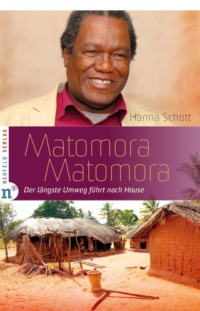

Das erste Foto, das es von Matomora gibt. Er ist zirka fünfzehn Jahre alt

Saidi Matomora, sein Vater, machte aus seinem Stolz keinen Hehl. Sein Sohn, der Erstgeborene, würde eines Tages Lehrer oder Arzt sein! Denn eins von beidem würde er werden, nun, da er in diese Sphären aufstieg. Was für eine Perspektive: ein Lehrer oder Arzt in ihrer Familie, in ihrem Dorf!

Auf dem Weg dorthin durfte man nicht knauserig sein. Ein Sack Mais kostete zehn Schilling, ein Jahr Schulbesuch 220 Schilling, also 22 Säcke. Ein durchschnittlich erfolgreicher Bauer erntete etwa drei Säcke im Jahr, aber er, der Händler, setzte täglich mehr als zweihundert Säcke im Laden um. Er konnte sich den Schulbesuch seines vielversprechenden Sohnes also durchaus leisten. Und doch fand er noch einen günstigeren Weg: im Auftrag der Kolonialregierung reiste gerade ein Engländer über die Dörfer. Er sollte herausfinden, in welchen Familien es begabte, förderungswürdige Schüler gab, deren Eltern sich den Schulbesuch ihrer Kinder jedoch nicht leisten konnten. Ihnen durfte er ein Stipendium oder zumindest eine finanzielle Unterstützung anbieten. Anders als erwartet, stellte sich das Verteilen der großzügigen Förderung allerdings als schwierig heraus.

»Geschenktes Geld? Unserer Familie braucht niemand Geld zu schenken. Uns geht es gut. Wir haben alles, was wir brauchen, schließlich bestelle ich meinen Acker und habe ein paar Ziegen.«

Die Bauern wollten vor dem Mzungu, dem Weißen, gut dastehen und taten alles, um ihre Lage in ein günstiges Licht zu rücken, so elend sie in Wirklichkeit auch sein mochte. Was sie dem Fremden gegenüber empfanden, war eine Mischung aus Angst und Ehrfurcht. »Vielen Dank, aber mein Sohn kommt schon klar. Vielleicht kann ein anderer Ihre Hilfe gebrauchen.«

Der arme Engländer verabschiedete sich also und ging weiter, aber auch der Familie in der nächsten Hütte war sein Besuch offensichtlich unangenehm. Einen Tag lang zog er frustriert durch das Dorf – bis er vor Saidi Matomoras Hütte trat. »Ich bin ein armer Bauer und habe sieben Kinder«, log der. Wofür hatte er auf Sansibar den Umgang mit Weißen gelernt? Es gab Menschen, die wollten einfach betrogen werden. »Mein Sohn könnte auf die Oberschule gehen, er ist ein wirklich kluger Kopf. Aber schauen Sie sich um: Wie soll jemand aus unserem Dorf es bis nach Songea schaffen?«

War dieser Mann tatsächlich ein Habenichts? Der Engländer blickte sich kritisch um. Zwischen dieser und der nächsten Hütte, die vermutlich auch noch der Familie gehörte, wuselten allerhand größere und kleinere Kinder herum; wie sollte er prüfen, wer hier zu wem gehörte und in welchen Verhältnissen lebte? Schließlich ließ er sich auf einen Kompromiss ein: den Habenichts ließ er dem beredten Vater nicht durchgehen, aber einen Teilsieg gönnte er ihm: von den 220 Schillingen jährliches Schulgeld für seinen besonders begabten Sohn erließ er ihm 140. Nur die restlichen 80 Schillinge würde er zahlen müssen.

Wie gut, dass ich Händler geworden bin, dachte Saidi Matomora, als der Fremde das Dorf verließ.

Matomoras neuer Lebensabschnitt begann mit einer Schuluntersuchung, wie man sie in Europa von der ersten Einschulung kennt. Es war keine besonders gründliche medizinische Untersuchung, aber doch eine, die bei dem angehenden Schüler der gymnasialen Oberstufe einen bleibenden Eindruck hinterließ. Bei dieser Untersuchung sah Matomora nämlich zum ersten Mal im Leben mit eigenen Augen einen Arzt, genauer: einen schwarzen Arzt, Dr. John Omari, dessen Namen er nie vergessen würde. Es ging also wirklich zusammen: schwarz sein und Arzt sein. Wenn das möglich war – warum sollte er, Matomora, es nicht schaffen?

Fortan hatte er ein Ziel vor Augen, das noch weiter wies als Songea. Dabei konnte er sich selbst Songea nicht vorstellen: einen Ort, in dem zigtausend Menschen lebten und der täglich wuchs – wie sollte man dort leben, ohne sich zu verlaufen und zu verlieren? Egal. Alles, was jetzt kommen würde, konnte weder er noch irgendjemand aus seiner Familie oder aus seinem Dorf sich vorstellen. So war es jetzt, und so würde es bleiben. Entschlossen packte Matomora sein Bündel und bestieg den Bus.

KAPITEL 4

Was wollen die Weißen?

Für Deutsche ist 1961 das Jahr des Mauerbaus. Für US-Amerikaner das Jahr, in dem John F. Kennedy Präsident wurde. Für Russen blieb in Erinnerung, dass Juri Gagarin 1961 als erster Mensch den Weltraum bereiste. Für Tansanier ist 1961 das Jahr, in dem ihr Land unabhängig wurde. Für Matomora war es dennoch mehr als alles andere das Jahr, in dem er seinen Großvater rettete und dabei die seltsamen Weißen aus Mbesa wieder traf.

Tansania liegt nur wenig südlich des Äquators, und deshalb sind die Sommerferien die Ferien, in denen es angenehm kühl ist und man sich am besten erholen kann – ganz im Gegensatz zu den Weihnachtsferien, mit denen bei Staub und Hitze das alte Schuljahr endet, bevor im Januar, meist mit Beginn der Regenzeit, das neue Schuljahr beginnt. Als Matomora am ersten Ferientag im Sommer 1961 nach einer langen nächtlichen Busfahrt gegen Morgen Kalulu, sein Heimatdorf, erreichte, sein Bündel nahm und erleichtert aus dem Bus stieg, kam ihm einer seiner jüngeren Halbbrüder entgegengelaufen: »Geh nicht nach Hause! Hol lieber gleich Hilfe. Wir brauchen dich. Jetzt, sofort, du kannst doch Englisch.«

Matomora verstand kein Wort und wollte schon weitergehen. Aber der Kleine stellte sich ihm so breitbeinig, wie es nur ging, in den Weg. »Vater sagt, wir sollen uns von Großvaters Hütte fernhalten. Der schreit so schrecklich laut, das hält kein Mensch aus.«

Großvater? Der war in den letzten Ferien doch noch frisch und munter gewesen. Nicht der alte Matomora, der erfolgreiche Jäger. Der lebte schon lange nicht mehr. Großmutter hatte nach seinem Tod noch einmal geheiratet – oder müsste es heißen: sie wurde noch einmal verheiratet? Auf jeden Fall war der Großvater, der jetzt offensichtlich schwer krank war, nicht Matomoras biologischer Großvater. Aber er war doch derjenige, der in seiner Kindheit die wichtige Rolle des alten Mannes und Oberhauptes der Familie eingenommen hatte.

»Ich bin doch kein Baby, lass mich durch!«

Matomora machte am Bruder vorbei ein paar Schritte auf sein Zuhause zu, da kam ihm auch schon sein Vater entgegen.

»Kibwana, es ist irgendwas mit Großvaters Bauch, da kommt was raus, die Eingeweide oder ich weiß nicht was. Es muss höllisch wehtun. Renn nach Matemanga, da ist ein Mzungu, der kann helfen. Bestimmt versteht er Englisch. Aber schnell!«

Der Wortschwall des Vaters ersetzte die Begrüßung nach fünf Monaten der Trennung von Vater und Sohn. Matomora drückte sein Bündel dem kleinen Bruder in die Hand und machte sich auf den Weg. Fünfzehn Meilen, 25 Kilometer. Wie gut, dass es noch Morgen war, außerdem Sommer und nicht so schrecklich heiß wie bei seinem letzten Besuch in Kalulu.

»Beeil dich! Das ist so schlimm wie ein Schlangenbiss; es kommt auf jede Stunde an!«, hatte ihm der Vater noch nachgerufen.

Matomora sputete sich, und in Matemanga war der Mzungu schnell ausfindig gemacht. Arno Wobig hieß der »bunte Hund«, der seit ein paar Monaten im Dorf wohnte. Er sprach bereits ganz passabel Kisuaheli, das heißt, eigentlich sprach er am liebsten weder Deutsch noch Englisch noch Kisuaheli, denn er war ein zugeknöpfter Mensch, der lieber seine Hände als seinen Mund benutzte. Wobig erfasste die Situation sofort, startete den Landrover, bat Matomora einzusteigen und brauste los. In Kalulu wickelte er den schreienden und sich windenden Großvater in eine Decke, hievte ihn mit Matomoras Hilfe auf die Rückbank des Landrovers und brauste wieder los, diesmal in Richtung Mbesa. Ein junger Mann aus der weiteren Familie konnte gerade noch rechtzeitig ins Auto springen, um dem Kranken auf der mehr als zweistündigen Fahrt Beistand zu leisten. Dort, wo Matomora etwa vier Jahre zuvor die ersten Weißen gesehen hatte, war von genau diesen Männern inzwischen eine einfache Krankenstation errichtet worden: zwei Räume mit vier Betten für Frauen und vier Betten für Männer, dazu eine Veranda, die als Ambulanz diente – das alles zwar ohne Strom und fließendes Wasser, aber immerhin mit einem häufig genutzten OP. In den brachte man den Großvater, und Dr. Stein, im Gegensatz zu Wobig ein »echter« Arzt und sogar ein ausgebildeter Chirurg, warf im Schein der großen Taschenlampe einen Blick auf den Großvater. Er betrachtete kurz seinen Bauch, fühlte seine heiße Stirn, sah in seine roten Augen – und begann sofort mit der Operation. Etwa zwei Wochen später fuhr ein Fahrer den vollkommen genesenen Großvater, jetzt auf der Rückbank sitzend statt liegend, wieder nach Kalulu. Ein Bruch mit einer strangulierten Harnröhre hätte den alten Mann ohne einen Eingriff wohl kaum noch zwei Tage überleben lassen.

Die Freude im Dorf war groß – und das Erstaunen noch größer, als der Fahrer es ablehnte, für den eigenen Einsatz und den des »Daktaris« Geld zu nehmen. Nichts wollte er annehmen, selbst das wiederholte Händeschütteln schien er eher unwillig über sich ergehen zu lassen. Er gab sich Mühe, nicht grob unhöflich zu wirken, aber er machte sich doch los, sobald es möglich war, sprang in den Wagen und verschwand.

Was blieb, war ein erstauntes Rätselraten, das die Dorfbewohner noch lange Zeit beschäftigte: warum nur waren diese Männer in ihre Gegend gekommen? Was hielt sie davon ab, Geld zu verdienen, wo sich doch die Gelegenheit bot? Welchen Hintergedanken hatten sie bei dem, was sie taten?

Matomora hatte die Heimkehr des Großvaters verpasst, weil er die Ferien nutzen musste, um einige Meilen entfernt in einem anderen Dorf mit einem Ferienjob zu seinem Schulgeld beizutragen. Doch er rätselte genau wie alle anderen, nur dass er, der Weitgereiste, nicht beim ungläubigen Staunen bleiben wollte. Matomora nahm sich vor, der Sache auf den Grund zu gehen. Er würde fortan die Nähe der Weißen suchen und ihre Motive ergründen.

Doch so bald bot sich keine Gelegenheit. Im Gegenteil: gegen Ende des Jahres sah es so aus, als würden alle Weißen das Land verlassen. Am 12. Dezember 1961, kurz vor dem Ende des Schuljahres, wurde Tansania unabhängig. Schon im Mai hatte Tanganjika eine Verfassung bekommen, Nyerere, ein Sozialist und Katholik, der in England studiert hatte, wurde erster Premierminister, aber erst im Dezember erlangte das Land die volle Unabhängigkeit. Aus der Verschmelzung der Worte Tanganjika, Sansibar und der historischen Bezeichnung Asania für diesen Teil Ostafrikas wurde das neue Wort Tansania zur Bezeichnung einer freien Nation gebildet. Am großen Tag stand Matomora auf einem Platz in Tunduru und lauschte einem Mann, der ein Gedicht vortrug. Das war es auch schon. Nicht einmal eine Fahne wehte, denn die Flagge des neuen Staates musste erst noch entworfen werden. Einen Staatsakt hatte sich Matomora anders vorgestellt, aber ihn bewegte ohnehin vor allem ein Gedanke: würden die Engländer und die anderen Weißen jetzt verschwinden? Würden sie bleiben? Oder würden manche gehen und andere bleiben?

Ende Januar begann das neue Schuljahr. Und siehe da: in Songea fanden sich alle Lehrer ein, als wäre nichts geschehen: schwarze und weiße, Tansanier und Engländer, genauso wie einige wenige Amerikaner, die zum Lehrerkollegium gehörten. Matomora war erleichtert; die Spur der Weißen, auch der Deutschen, würde sich also vermutlich nicht so leicht verlieren. In Tansania schien ein sanfter Übergang in die neue Zeit zu gelingen.

Noch eine zweite Überraschung erwartete die Schüler an diesem Januartag: die neue Regierung erließ allen das Schulgeld. Der Zugang zu Bildung sollte jedem Kind unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern offenstehen – ein hehrer Grundsatz, der sich jedoch nicht lange durchhalten ließ. Eines Tages war einfach kein Geld für Lehrer, Gebäude und Internate mehr da, und die Eltern wurden wieder zur Kasse gebeten – doch da war Matomoras Schulzeit schon vorbei.

Gern wäre Matomora ja seiner Neugier, was die Motive der Deutschen anging, schon eher nachgegangen, aber erst in den folgenden Sommerferien bot sich dazu die Gelegenheit. Wieder einmal brauchte er einen Ferienjob (die gute Angewohnheit, in den schulfreien Wochen Geld zu verdienen, sollte er, so fand sein Vater, doch bitte beibehalten), und diesmal suchte er ihn gezielt in Tunduru, wo die Weißen inzwischen die Aufgabe übernommen hatten, das kleine, marode Krankenhaus auf Vordermann zu bringen – mit einem einzigen Arzt. Weil dieser Ort gut sechzig Kilometer von seinem Heimatdorf entfernt lag, musste Matomora eine Unterkunft finden. Und er fand sie wieder bei einem jungen Mann, bei dem er schon zweimal zuvor gewohnt hatte: Ali Saidi Ligombaji. Nur dass dieser plötzlich nicht mehr Ali Saidi, sondern Imanueli hieß. Als Ali Saidi war er market clerk gewesen, eine Art Steuereintreiber, der auf dem Marktplatz die angebotene Ware wog und vom Anbieter eine entsprechende Steuer einnahm. Zwei Sommer lang hatte Matomora ihn für jeweils sechs Wochen vertreten. Der Job war sehr begehrt und eine Art Auszeichnung, die er seinen guten Schulnoten verdankte. Im Dezember dann hatte sich jeweils ein zweiter Job angeschlossen: Zusammen mit einem messenger, der den eisernen Tresor trug, zog Matomora, den Tresorschlüssel in der Hosentasche, über die Dörfer, um bei den Bauern Steuern zu kassieren.

Nun also, im Sommer 1962, stand er dem alten Bekannten, aber neubekehrten Imanueli gegenüber, einem der ersten getauften Christen im Tunduru-Distrikt. Und einen neuen Job hatte der auch: statt market clerk war er nun facility manager – Mädchen für alles auf dem Gelände der Weißen. Die Ankunft der Deutschen hatte Imanuelis Leben völlig umgekrempelt, merkte Matomora. Kaum hatte er seine Matte in Imanuelis kleinem Haus ausgebreitet, da erzählte der ihm schon begeistert von allem, was er im letzten Jahr erlebt hatte. Gleich bei der ersten Begegnung war es nicht nur der selbstlose Einsatz der weißen Männer für die ihnen völlig fremden, kranken Menschen gewesen, der Imanueli beeindruckt hatte, er verstand auch schnell, dass es ein anderer Glaube war, der hinter ihrem Engagement stand.

An die Weißen heranschleichen brauchte Matomora sich jetzt wohl nicht mehr. Imanueli wurde für seinen jungen Untermieter in diesem Sommer zu einem Türöffner in eine neue Welt. Jeden Morgen ging Imanueli zur Morgenandacht der Missionare zu deren Haus hinüber. Die Brüder (so nannten sie sich) sangen und beteten auf Kisuaheli, so dass er der Andacht folgen konnte. Auch die Bibel wurde auf Kisuaheli gelesen.

»Komm einfach mit«, sagte Imanueli zu seinem Gast, »am Sonntag kannst du dann sogar einen ganzen Gottesdienst erleben. Oder traust du dich nicht?«

»Doch, doch. Warum sollte ich mich nicht trauen?«, antwortete Matomora, auch wenn ihm nicht allzu klar war, was dieses »Gottesdienst« wohl bedeutete. Er lachte. Sah er etwa aus wie ein Angsthase?

Neugier und Vorfreude wuchsen auf der Stelle. So schnell also würde er die Missionare aus nächster Nähe erleben.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.