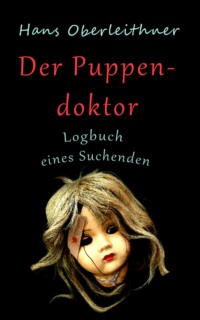

Kitabı oku: «Der Puppendoktor»

Hans Oberleithner

Der Puppendoktor

Logbuch eines Suchenden

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Vorwort

Mai 1958 - Super-Gau

August 1958 - Neuanfang

August 1959 - Visiten

Oktober 1966 - Dunklhof

November 1966 - Doppelwelt

Oktober 1967 - Schultrauma

November 1967 - Zäsur

November 1968 - Drill

Mai 1969 - U-Kasino

Juni 1969 - Freiheit

Oktober 1969 - Match Point

Juli 1970 - Volvo

Juli 1971 - Männerfreundschaft

Dezember 1971 - Turbulenzen

Februar 1972 - Glück

Juli 1973 - Rastlos

September 1974 - Verrenkungen

Juli 1975 - Psycho

November 1975 - Intermezzo

September 1976 - Gehversuche

Juni 1978 - Raus!

Juli 1979 - Entwurzelt

Oktober 1979 - Yale

Dezember 1979 – Sternstunde #1

August 1980 - Cape Cod

November 1980 - Finale

Dezember 1980 - Karibik

Juni 1981 - Daheim

Dezember 1982 – Doras Ende

September 1983 - Ortswechsel

März 1984 – Sternstunde #2

August 1986 - Seelenqual

Juni 1991 – Sternstunde #3

August 1991- Abschied

August 1992 - AFM

November 1992 – Sternstunde #4

März 1997 – Sternstunde #5

Oktober 1997 - Chef?

März 2003 – Sternstunde #6

August 2005 - Feldstörung

September 2006 - Fühlen

September 2007 - Salzguru

März 2009 – Sternstunde #7

März 2012 – Sternstunde #8

August 2012 – Sternstunde #9

September 2014 - Dämmerung

März 2020 - Landleben

Über den Autor

Deutsche Publikationen des Autors

Englische Übersetzungen

Impressum neobooks

Vorwort

Memoiren schreiben eigentlich meistens nur Menschen, die der Nachwelt etwas Bedeutendes mitzuteilen haben. Zu dieser Kategorie zähle ich mich nicht. Trotzdem hat es mich gedrängt, mein Leben als Forschender niederzuschreiben. Es sind Episoden geworden, Lebenssplitter, vom naiven Kind bis zum grübelnden Senior, ohne Gewichtung.

Eine Erklärung ist an dieser Stelle dringend nötig:

1887-mal kommt das Wort „ich“ vor, 618-mal „mein“. Wenig würdige ich hier die Arbeit und Gedanken der Anderen – offensichtlich ein Egotrip.

Doch zuviel wurde mir geschenkt, als dass ich darüber en passant berichten kann. Das braucht mehr Raum.

Ich bitte um Nachsicht!

Mai 1958 - Super-Gau

Samstag machen wir nicht viel in der Schule.

Da kritzeln wir ein paar Wörter in unser Schreibheft. Dann singen wir. Manche singen wirklich, ich beweg‘ nur den Mund dazu – geht auch. Nach der Pause geht’s ab in den Schulgarten. Dort spielen wir „Maus-Maus, komm heraus“. Dabei bilden wir einen Kreis, nehmen uns an den Händen, und einer steht in der Mitte und versucht den Kreis zu durchbrechen. Wir kreischen da um die Wette und der Kreis wogt hin und her, um ja keine Lücke zu lassen.

Manchmal werfe ich einen Blick auf unser Haus, das direkt an den Zaun des Schulgartens angrenzt. Oben im ersten Stock ist das Fenster zur Ordination. Dort behandelt mein Vater seine Patienten. Manchmal höre ich sogar seine Stimme durchs geschlossene Fenster, wenn er mit einem Patienten spricht. Er hat eine laute Stimme. Er sagt, das brauchen seine Patienten, weil sie meist schwerhörig sind. Meine Mutter spricht auch laut. Das hat aber, glaube ich, keinen echten Grund.

Wenn wir unten Maus-Maus, komm heraus spielen, ist er da oben mit seinen Patienten, das finde ich schön.

Auch am Samstag ist die Ordination geöffnet, am Vormittag.

Manchmal kann ich ihn durchs Fenster sehen. Er hat einen weißen Mantel an, deshalb. Diesmal öffnet er sogar das Fenster und blickt zu uns herunter. Etwas ernst, kommt mir vor. Eigentlich ist er immer gut drauf, wenn die Sonne scheint. Und die scheint heute. Vielleicht hat er gerade jemandem einen Zahn gezogen oder einen vereiterten Fußnagel entfernt. Dann stöhnen die Patienten ziemlich, manchmal schreien sie sogar. Mein Vater hat dabei rote Wangen und brüllt mit. Das weiß ich, weil ich manchmal dabei bin und zuschaue. Heute hab ich nichts gehört.

Nach dem Turnen ist die Schule aus.

Kurz nach zwölf drängeln wir uns, die Zweitklässler, durch die hohe Glastür hinaus ins Freie. Der Mostbirnbaum gegenüber wirft auf den rissigen Asphalt vor der Schule einen Schatten, in den ich gleich eintauche. Ich mag diesen Schatten, er ist wie ein Mantel, der mich umgibt.

Es riecht nach Sommer.

In der Schultasche auf meinem Rücken klappern die Stifte im hölzernen Etui.

Mein Schulweg besteht aus 84 Schritten. Dann bin ich schon am eisernen Gartentor, das immer offen steht. Sechs Stufen gibt’s dann bis zur Haustür. Die schwere Tür öffnet sich am besten, wenn man sich einfach an die Türklinke hängt und sich nach hinten umfallen lässt.

Im Hausflur ist es heute kühler als draußen.

Und dunkler.

Es mieft nach Essen. Hoffentlich gibt es nicht wieder Würstelgulasch, kommt es mir in den Kopf, während ich die Steinstiege in den ersten Stock hinaufsteige.

Im Halbstock ist das Klo.

Dort mache ich halt. Mit der Schultasche am Rücken muss ich auf der Klobrille das Gleichgewicht halten, um nicht reinzurutschen. Links ist ein altes Fenster mit Blick auf die Äste eines Birnbaums, der nahe an der Hauswand gerade blüht. Im Herbst hole ich mir da meist eine Birne rein, eine grüne. Und ja, von innen kann man das Klo mit einem großen Schlüssel zusperren, der immer steckt. Ist ja auch das Klo für die Patienten.

Die Sonne scheint mir heute schon bis auf die Knie – ich stoße das Fenster auf und lasse die Luft rein. Das geht im Sitzen, wenn ich mich mit einer Hand an der hölzernen Klobrille festhalte. Die knallrot angemalte Wasserkanne - meine Mutter hat sie vor einiger Zeit gestrichen - ist fast leer. Zum Nachspülen reicht es, und schon bin ich wieder draußen.

Oben angelangt, gibt es drei Türen. Links geht es ins Wartezimmer und zur Ordination, geradeaus ins Vorzimmer unserer Wohnung, rechts in die Küche.

Die Stiege führt übrigens weiter, zum nächsten Halbstock. Da steht meine Märklin-Eisenbahn. Ich hab‘ die Anlage selber gebaut, ein Kreis mit zwei Weichen und ein Tunnel. Mit Olivenöl hab‘ ich unlängst die Schienen geölt. Das war vielleicht keine gute Idee, hat mein Vater gemeint, weil jetzt das Moos voll dranklebt und die Lok immer wieder stehen bleibt. Er hat mir dann Wundspiritus aus der Ordination gebracht und gemeint, ich solle alles mit Watte abtupfen. Jetzt habe ich auch Watte auf den Schienen – egal, die Anlage schaut trotzdem hübsch aus und die Lichter von der Lok leuchten sogar, auch wenn sie nicht fährt.

Schließlich gibt es noch eine Tür, vom oberen Halbstock zum Dachboden. Der ist riesig, dunkel und voller Spinnweben. Manchmal sehe ich da unsere Anni im Winter Wäsche zum Trocknen hinauf tragen. Ich geh‘ dann hinter ihr her und steh‘ neben ihr, wenn sie die steif-gefrorene Wäsche abnimmt. In einer kleinen Kinderbadewanne transportieren wir die Frostwäsche hinunter in die Küche. Mein Pyjama sieht dabei aus wie eine große Puppe, die vor dem Ofen in der Küche wie ein besoffener Patient zusammensackt. So einer ist nämlich einmal vor unserer Haustür gelandet. Mein Vater hat da ziemlich rumgebrüllt, bis der aufgewacht ist.

Aber das war im Winter – jetzt steht der Sommer vor der Tür!

Ich esse meist in der Küche mit Anni.

Am Samstag gibt es normalerweise das Mittagessen im Esszimmer. Anni bringt dann das Essen rein, meist irgendwas Rötliches in einer Schüssel, Kartoffeln extra. Vor so einem Essen sitze ich dann ziemlich lang, weil ich es nicht mag. Irgendwann ist der Teller doch halbwegs leer, oder Anni verliert die Geduld und trägt ab. Meine beiden Eltern sind da meist schon vorher verschwunden. Das ist mir ganz angenehm, weil sie in letzter Zeit recht stumm nebeneinander saßen und außer dem Klappern der Teller wenig Unterhaltung war.

Heute ist irgendwie ein besonderer Tag.

Begonnen hat es schon damit, als mein Vater stumm und mit ernster Miene aus seinem Fenster in den Schulgarten geblickt hat.

Meine Mutter habe ich noch gar nicht zu Gesicht bekommen, auch beim Essen nicht. Das war in letzter Zeit häufig so, macht mir aber nichts aus. Ich esse ohnehin lieber in der Küche mit Anni. Sie redet gern und laut. Meistens schimpft sie über etwas, übers Wetter, über den Schmutz, den die Patienten reintragen oder die Wäscheberge, die sie bügeln muss. Dabei rennt sie in der Küche hin und her, fuchtelt mit den Armen und zwickt mich dann und wann im Vorbeigehen. Aufessen muss ich nicht, kriege da höchstens einen Klaps auf den Hinterkopf und kann mich dann schnell verdünnen.

Warum heute ein besonderer Tag ist?

Weil Anni mir heute keinen Klaps verpasst hat, obwohl ich wieder einmal das Würstelgulasch nicht aufgegessen habe. Mehr noch: Sie hat mir sogar meine kurze Lederhose bereitgelegt und das Ringelhemd. Sie meint, es ist warm genug und ich darf gleich raus auf die Straße. Normalerweise muss ich den Umweg über den Garten machen, muss mich dort eine zeitlang aufhalten, bis ich ins Dorf entkommen kann. Diesmal aber sagt Anni, ... kannst schon verschwinden ins Dorf, aber abends um sechs bist wieder hier, verstanden!

Sie sagt das irgendwie langsamer und eindringlicher als gewohnt und sieht mich dabei an – komisch.

Egal, Hauptsache, ich kann raus!

Unser Dorf besteht aus vielleicht zehn Häusern, die entlang der Dorfstraße aufgereiht sind. Unser Haus liegt zwischen dem Postamt und der Schule. Weiter unten ist dann der Kirchplatz. Eigentlich ist es nur die Straße, die dann etwas weiter wird, und der Dorfteich mit dem angrenzenden Pfarrhof und der Kirche. Der Kirchmauer direkt gegenüber ist das Kaufhaus, schräg gegenüber rechts das Wirtshaus.

Meistens habe ich einen Fußball dabei.

Ist kein Spielkamerad in Sicht, dann spiele ich gegen die Friedhofsmauer. Das wird nicht so gern gesehen, weil der Mauerputz schon ziemlich abgebröckelt ist. Heute mach‘ ich es trotzdem, denn durch die Knallerei kann meine Spielkumpel herauslocken – und heute hätt‘ ich gern Unterhaltung.

Dann wird der Tag noch besonderer.

Anni taucht plötzlich am späten Nachmittag am Dorfplatz auf – allein das ist ungewöhnlich - und scheucht mich heim. Sie nimmt mich fest bei der Hand und zieht mich fort. Ich müsse nach dem Abendessen rasch ins Bett, weil wichtiger Besuch käme für meine Eltern und ich bis dahin schon schlafen sollte. Rebellieren nützt bei Anni nichts. Am besten, man fügt sich. Außerdem bin ich heute eh nicht gut drauf – und Anni hat warme Hände.

Daheim gibt es Milchreis und Zwetschgenkompott, mit Zimt und Zucker – das mag ich. Seit meine Schwester im Internat in Gmunden ist, muss ich nicht teilen, das finde ich recht praktisch. Zwar gilt das auch fürs Würstelgulasch, aber bei Milchreis hau‘ ich richtig rein.

Während ich den Reis mit einem großen Löffel in mich reinstopfe, rennt mein Vater ein paarmal durch die Küche, mit fliegender Krawatte. Ich geh‘ etwas in Deckung und verschanze mich hinter dem Reisberg.

Meine Mutter riech‘ ich nur.

Manchmal steckt sie ihre Nase in die kaum geöffnete Tür und gibt Anni ein paar Aufträge. Die stellt dann klirrend Flaschen in den Kühlschrank oder spült die Aschenbecher im Waschbecken aus.

Ich verdrücke einen ziemlichen Berg Reis und verziehe mich dann in mein Zimmer.

Mein Zimmer teile ich rein theoretisch mit meiner Schwester. Die ist aber in Gmunden im Konvikt und nur selten hier. So habe ich das ganze Zimmer für mich. Ich mag es gern. Es hat einen blauen Kachelofen, der jetzt natürlich kalt ist und einen glatten Boden, auf dem meine Match-Box-Autos super rollen.

Mein Zimmer liegt zwischen dem Schlafzimmer meiner Eltern und dem Vorzimmer. Dahinter folgen die anderen Zimmer, Esszimmer, Wohnzimmer und Küche. Jedes Zimmer hat eine Waschgelegenheit, das ist sehr praktisch. Bad haben wir keines. Aber wir haben eine Waschküche im Garten. Das ist ein kleines Häuschen, mit einem Steinbecken. Dort bade ich einmal pro Woche. Da kommen auch die Haare dran zum Waschen. Anni reibt mich dann von oben bis unten ab und kippt mir kübelweise das Wasser über den Kopf. Ich protestiere da höchstens erst, wenn mir Seife in die Augen kommt. Da gibt es dann einen kräftigen Klaps aufs Hinterteil, und das Augenbrennen ist schon vergessen.

Samstag ist eigentlich Badetag. Aber heute scheint alles anders zu sein.

Ich bin schon gegen sieben Uhr abends in meinem Zimmer. Es ist noch hell und ich höre die Amseln pfeifen. Anni hat mir schon das Bett gemacht, die Vorhänge zugezogen und wartet, bis ich im Bett liege. Sie zieht mir die Bettdecke fast über die Augen, löscht das Licht und geht leise aus dem Zimmer. Ungewöhnlich leise, zumindest für Anni.

Im Schlafzimmer meiner Eltern nebenan ist Licht. Das sehe ich unten am hellen Türspalt.

Die Mutter ist noch drin, das höre ich. Manchmal knarrt die Tür von ihrem Kleiderschrank, dann spricht sie irgendwas vor sich hin oder sprüht sich mit Parfum ein. Das hört man – pft-pft – ich kann es sogar durch den Türspalt riechen.

Mein Vater ist wahrscheinlich im Wohnzimmer, dem Zimmer auf der anderen Seite der Wohnung, hinter dem Vor- und dem Esszimmer. Ich vermute das, denn das Stühlerücken, Vorhängeschließen und das Parkettbodenknarren kenne ich.

Das macht er immer, wenn Gäste kommen.

Mausi & ich (1955)

Und von denen hat es in der Vergangenheit viele gegeben. Normalerweise werde ich dann nicht einfach ins Bett gesteckt wie heute, sondern darf nach der Begrüßung einmal kurz auftreten. Wenn meine Schwester Mausi da ist, was in letzter Zeit selten war, dann treten wir gemeinsam auf. Ich zeige den Kopfstand und Mausi macht die Brücke. Dann dürfen wir abtreten.

Diesmal ist es anders.

Mausi ist im Internat und ich lieg‘ bereits im Bett. So richtig einschlafen kann ich nicht. Es knistert irgendwie im Haus, fast wie Weihnachten, nur mit Amselpfeifen.

Allein in meinem Zimmer zu sein, das bin ich gewöhnt. Aber um acht Uhr abends im Bett, das ist mir fremd. Zwar hab‘ ich keine Angst wie sonst, wenn ich ganz allein im Haus bin und meine Eltern irgendwo bei Freunden eingeladen sind. Anni ist dann auch häufig weg, weil sie mit ihrem Freund, einem Lastwagenfahrer, entschlüpft. Das darf sie eigentlich gar nicht, das haben ihr meine Eltern verboten. Sie tut es aber trotzdem und ich habe ihr das Ehrenwort gegeben, sie nicht zu verpfeifen.

An solchen Abenden überkommt mich häufig die Angst.

Ich hol‘ mir dann meinen blechernen Spielzeugpanzer mit den Gummiraupen ins Bett und lass‘ ihn über das Kopfkissen fahren. Ich kann ihn nur fühlen, das kalte Blech, und hör‘ sein Geratter. Er ist mit einem Schlüssel zum Aufziehen. Sehen kann ich ihn nicht, nur ein bisschen, wenn der Mond durch einen Spalt zwischen den Vorhängen hereinscheint.

Und dann kommt immer der Moment, wenn die Angst in mir hochkriecht.

Dann hör‘ ich mit dem Panzerspielen auf und horch‘ hinein in den dunklen Raum. Da ist dann schon mein Pyjama am Hals feucht und mir wird kalt. Leider steigert sich das, bis ich mir die Bettdecke komplett über den Kopf ziehe.

Die Zeit wird jetzt furchtbar lang.

Erstkommunion. Mit Mutter, Mausi & Tante Bärbele und der ersten Uhr (1958).

Das Tante Bärbele hat mir ein Sprücherl gelernt, das ich vor dem Einschlafen leise sprechen soll.

Mein Herz ist klein,

kann niemand hinein

als du mein liebes Jesulein.

Bitte beschütz‘ meine Eltern, Mausi, Onkel Hans und mich.

Ich hab das Sprücherl kürzlich selber erweitert mit ... und beschütz‘ auch den Herrn Lehner. Der Onkel Hans ist mein Taufpate, der Bruder meiner Mutter, und bald nach meiner Taufe an einer Blutvergiftung gestorben. Das hat mir das Tante Bärbele erzählt. Der Herr Lehner hat unter uns im Haus gewohnt und ist letzten Herbst plötzlich gestorben. Der war immer recht nett zu mir, deshalb ist der jetzt mit von der Partie.

Hie und da fährt ein Erzzug die Pfaffermair-Höh entlang. Das beruhigt mich für kurze Zeit. Wenn meine Eltern dann irgendwann in der Nacht zurückkommen und durch mein Zimmer in ihr Schlafzimmer stolpern, dann ist es mit einem Schlag mit der Angst vorbei. Ich stelle mich schlafend und bin sehr froh, dass der ganze Spuk vorüber ist.

Wenn ich morgens aufwache, hab‘ ich die Nacht beinah‘ vergessen und nur der Panzer neben meinem Kopf erinnert mich ganz kurz daran.

Heute hab‘ ich keine Angst, denn alle sind da.

Da höre ich durchs geschlossene Fenster ein Auto vorfahren und eine Wagentür. Die Decke hab‘ ich vorsichtshalber schon bis über die Nase gezogen und warte nur noch auf den Augenblick, dass meine Mutter an meinem Bett vorbei in Richtung Wohnzimmer stürmt.

Das tut sie auch gleich.

Sehen kann ich sie nicht, nur hören und riechen. Ihre Schuhe hämmern an mir vorbei, gefolgt von einem Duftschwall.

Im Vorzimmer werden die Gäste begrüßt.

Ziemlich leise diesmal, denk‘ ich, ist es vielleicht nur einer?

Gesagt hat mir niemand, wer heute abends eingeladen ist, aber ich hab‘ auch nicht danach gefragt. Den Kopfstand muss ich heute wohl nicht machen. Ich tu‘ das eigentlich ziemlich gern, besonders auch, wenn Mausi mitmacht mit ihrer Brücke. Mein Vater schaut dann immer recht glücklich drein. Auch meine Mutter, die aber schnell die Gäste wieder aus unserem Zimmer hinaus bugsiert. Das ist mir ganz recht, weil unsere Gäste dann häufig anfangen zu fragen, ob es uns in der Schule gut geht. Diese Fragen mag ich überhaupt nicht. Mausi mag sie noch weniger. Ich mach‘ die lange Nase zur Tür hin und Mausi streckt die Zunge raus, natürlich erst, wenn sie draußen sind. Wir kichern danach noch eine Weile, oft bis uns die Tränen kommen.

Heute ist nur ein einziger Gast da, ich bin mir sicher. Dafür haben sie aber einen ziemlichen Zirkus veranstaltet, meine Eltern, Anni inklusive. Dann höre ich das übliche Flaschenentkorken und Gemurmel, das aus der Ferne des Wohnzimmers zu mir dringt. Das habe ich eigentlich ganz gern. Die Angst bleibt so draußen. Nicht einmal den Erzzug brauche ich dann zum Einschlafen, auch nicht den braungefleckten Panzer.

Irgendwann in der Nacht wache ich auf.

Die Stimmen aus dem Wohnzimmer sind laut geworden. Die lauteste ist die meines Vaters. Er brüllt ja fast so wie mit seinen schwerhörigen Patienten. Dazwischen höre ich auch immer wieder die Stimme meiner Mutter.

Schluchzt sie oder lacht sie?

Manchmal hör‘ ich auch eine fremde Stimme dazwischen, fast leise, heiser, von der meines Vaters übertönt. Meine Hand sucht den Panzer. Da ist er. Der darf jetzt neben mir auf dem Kissen schlafen.

Etwas später, vielleicht sogar viel später, werde ich wieder wach.

Mein Vater rauscht vom Schlafzimmer an meinem Bett vorbei ins Vorzimmer, wo unser Telefonapparat steht.

Wohl wieder ein Notfall, ich setze mich auf.

Das ist schon oft vorgekommen, dass ihn jemand in der Nacht braucht. Das Klingeln habe ich wahrscheinlich überhört. Trotzdem kommt mir alles diesmal anders vor. So laut trampelt mein Vater normalerweise nicht durch mein Zimmer. Außerdem hat er nicht einmal die Tür zum Schlafzimmer geschlossen.

Die Mutter schnarcht!

Das hört sich direkt lustig an, sowas hat sie bisher nie getan!

Alle schön beisammen, denk‘ ich mir und leg‘ mich wieder zu meinem Panzer. Links aus dem Schlafzimmer höre ich meine Mutter schnarchen, rechts im Vorzimmer meinen Vater telefonieren.

Dann schießt er wieder an mir vorbei zurück ins Schlafzimmer.

Ein bisschen komme ich mir vor wie in einem Zugabteil. Zugegeben, oft habe ich das nicht erlebt, nur einmal vor ein paar Wochen, als Mausi und ich zum ersten Mal allein nach Würzburg gefahren sind, mit dem Zug. Da saßen wir zusammen mit ein paar fremden Leuten in einem Abteil, ohne Eltern. Dauernd sind irgendwelche Menschen vor dem Abteil hin und hergegangen, wie jetzt mein Vater. Mausi ist zwölf, da müssen nicht unbedingt Erwachsene dabei sein, haben meine Eltern gemeint. War ja auch ein richtiges Abenteuer, ich ein Achtjähriger, von Linz mit dem Zug nach Würzburg zum Tante Bärbele! Die stand dann auch am Bahnsteig und hat uns abgeknutscht.

Jetzt höre ich meinen Vater immer wieder den Namen meine Mutter rufen.

Ich steige aus dem Bett und blicke durch die halboffene Tür hinein. Die Mutter schnarcht und der Vater schüttelt sie.

Ich drücke mich gegen die Türleibung.

Mein Vater schluchzt.

So hab‘ ich ihn noch nie gesehen, mir wird ganz anders. Dann hör‘ ich Lärm von unten.

Mein Vater stürzt an mir vorbei ins Treppenhaus, ich hinterher. Da kommen zwei Männer mit einer Tragbahre die Stiege herauf. Auf der Bahre liegen Decken, graue Decken mit roten Kreuzen. Ich kenne solche Decken, sie sind eklig, kratzen furchtbar und riechen komisch. Mein Vater winkt die zwei Männer an mir vorbei und geht voraus ins Schlafzimmer. Wortlos stellen sie die Trage ab.

Dann fragen sie, was los ist.

Mein Vater sagt sowas wie Schlaftabletten.

Welche? fragt einer der beiden Träger.

Wieviel? fragt der andere.

Wo ist die Schachtel? fragt der erste, und zieht die Schublade des Nachtkästchens heraus. Der andere leert den Papierkorb auf den Teppich und wühlt herum.

Da spring‘ ich aus der Deckung.

Wenn meine Mutter etwas nicht mehr braucht, dann steckt sie es in den Ofen, auch im Sommer, rufe ich.

Im selben Moment bin ich schon beim Kachelofen, der neben dem Bett in der Ecke steht, und öffne die silbergestrichene Ofentür. Einer der Träger greift hinein und schmeißt den Inhalt auf den Boden.

Da ist die Schachtel, sagt er. Veronal - leer.

Meine Mutter schnarcht inzwischen im Bett daneben. Jetzt wird sie herausgehoben, auf die Bahre gelegt und zugedeckt. Das Gesicht bleibt frei. Die schwarzen Haare fallen ihr in die Stirn, die Augen sind geschlossen.

Mein Vater streicht ihr die Haare zurück und nimmt mich bei der Hand. Dann begleiten wir die beiden Träger nach unten. Im Halbstock vor der Klotür müssen sie absetzen, um die Kurve zu kriegen. Ich bin nahe an Mutters Gesicht. Es ist wie Wachs. Sie schnarcht noch immer. Das beruhigt mich.

Unten an der Haustür nimmt mich Anni in Empfang. Sie hat einen Schlafmantel an, aus weichem Stoff, gegen den ich mich drücke. Die Hintertür vom Rettungswagen ist weit offen. Da hinein schieben sie die Bahre. Mein Vater steigt mit ein.

Ich sehe noch das Blaulicht, wie es unten am Dorfplatz verschwindet. Anni geht mit mir zurück und bringt mich ins Bett. Eine Weile bleibt sie neben mir sitzen, dann schleicht sie sich hinaus. Ich glaub‘, sie hat geweint. Aber sicher bin ich mir nicht.

Mir fallen die Augen zu.

Als ich in der Früh aufwache, steht der Vater neben meinem Bett. Mit Anni essen wir gemeinsam in der Küche. Das war noch nie da. So richtig sprechen tun beide nicht. Ich frage auch gar nicht, was war und warte einfach, was kommt.

Dann sagt mein Vater, dass die Mutter im Spital ist und wir sie jetzt besuchen fahren. Ihr geht es wieder besser.

Das macht mich richtig fröhlich.

So schnell habe ich mir die Lederhose noch nie angezogen. Die muss ich auch gleich wieder ausziehen, sagt Anni. ... Da, die lange Hose ist besser ... und gibt mir die kratzige graue.

Im Auto stehe ich wie immer hinten und lehne mich an die vordere Sitzbank. Ich bin ganz nah am Ohr meines Vaters und spüre sogar seine Haare dann und wann an meiner Nase kitzeln.

Er hat die Hände am Steuer.

Die lederne Visitentasche liegt neben ihm, am Mittelsitz, wie immer, wenn er seine Patienten besucht. Allzu viel reden wir nicht am Weg ins Spital, aber das mag ich diesmal.

Ich fühle mich gut und geborgen. Die Sonne scheint und sein Vorderfenster ist halb offen.

Im Spital laufen wir durch lange Gänge, bis wir zu einer Tür kommen, die die Nummer Sechs trägt. Leise öffnet mein Vater die Tür und wir treten ein. Da finden wir meine Mutter im Bett. Alles ist weiß, die Wände, die Tür, das Bett. Ihr schwarzes Haar ist wieder glatt und geordnet, sie ist wach und blickt uns an. Das Bett ist ziemlich hoch, sodass ich mich auf die Zehen stellen muss, um sie zu sehen.

Sie sucht meine Hand und drückt sie.

Jetzt ist alles wieder gut, denke ich mir. Mein Vater steht am Fußende. Niemand sagt etwas. Beide weinen ein bisschen. Ich schau‘ inzwischen aus dem Fenster.

Ich möchte schnell wieder weg, mit meinem Vater. Aber nur, wenn er nicht flennt. Ich glaube, dass er das gemerkt hat, denn nach ein paar Worten gehen wir wieder. Beim Rausgehen sehe ich Blumen am Nachtkästchen. Sie erinnern mich an unseren Garten.

Dort will unbedingt hin.

Jetzt, sofort.

Die Eltern (Weihnachten 1955)