Kitabı oku: «Vom Kriegsausbruch überrascht»

Heinz-Dietmar Lütje

VOM KRIEGSAUSBRUCH ÜBERRASCHT

Kleiner Kreuzer SMS „Kiel“ kämpft

in einem Meer von Feinden

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2015

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2015) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

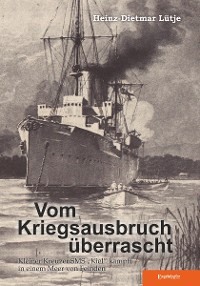

Titelzeichnung von Paul Teschinsky

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

Vom Kriegsausbruch überrascht

Epilog

Weitere Bücher

Vorwort

Ähnlich, wie fünfundzwanzig Jahre später, nämlich bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wurde auch 1914 die Deutsche Kriegsmarine doch überrascht, dass sie jetzt unter anderem der stärksten Seemacht seinerzeit, der britischen Royal Navy, gegenüberstand. Zwar war 1914 die Deutsche Kriegsmarine, was die Zahl ihrer Einheiten, insbesondere ihrer Großkampfschiffe, anging, wesentlich besser gerüstet, als dies fünfundzwanzig Jahre später der Fall war. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass allein die Royal Navy der Deutschen Marine immer noch im Verhältnis von gut 3 : 1 überlegen war. Erschwerend kommt hinzu, dass Deutschland, im Gegensatz zu England und teilweise auch Frankreich, über keine überseeischen Stützpunkte verfügte, die für Versorgung und Reparatur der Deutschen Seestreitkräfte genutzt werden konnten. Wer hierbei etwa an die deutschen Kolonien, beispielsweise Deutsch-Südwest-Afrika oder auch Deutsch-Ost-Afrika oder Tsingtau denken würde, dem müsste klar gewesen sein, dass diese ziemlich schnell, wenn auch nicht sofort erobert und besetzt, so doch von der übermächtigen Royal Navy blockiert würden. Bei Kriegsausbruch befanden sich nur wenige deutsche Einheiten außerhalb der Heimatgewässer. Den einzigen geschlossenen Flottenverband von einiger Kampfkraft bildete hierbei das Kreuzergeschwader des Vizeadmirals Graf von Spee, das nach seinem Sieg bei Coronel schließlich einen Monat später in der Nähe der Falklandinseln von einem übermächtigen, durch Schlachtkreuzer unterstützten, britischen Verband vernichtet wurde. Dann gab es noch die veralteten Kanonenboote, die lediglich für Schutzaufgaben und Polizeiaktionen in Betracht kamen, aber für einen überseeischen Kriegseinsatz völlig ungeeignet waren infolge ihrer Überalterung und ohnehin geringen Kampfkraft. Letztlich blieben die wenigen Auslandskreuzer, in der Regel moderne Kleine Kreuzer, wie sie beispielsweise auch auf der amerikanischen Station Dienst taten. Diese Kreuzer versahen ihren Dienst im turnusmäßigen Wechsel. Von einem solchen Schiff, das auf dem Weg zu seinem Einsatz auf der „Südamerikanischen Station“ vom Krieg überrascht wurde, handelt es sich bei dem Kleinen Kreuzer „Kiel“. Dieses Schiff, das in der Beschreibung seiner Formen, Technik und Armierung zwar voll und ganz den neuesten seinerzeit im Dienst befindlichen Kleinen Kreuzern entsprach, hat es in der Realität nie gegeben. Dieses Schiff, sein Kommandant, Offiziere und Mannschaften wie auch alle weiteren handelnden Personen und Schiffe sind vom Autor frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit, Namensgleichheit oder sonstige Übereinstimmung mit tatsächlich lebenden oder bereits verstorbenen Personen oder auch tatsächlich existierenden Schiffen wäre rein zufällig und keineswegs beabsichtigt. Hiervon ausgenommen sind selbstverständlich die historischen Personen und Schiffsnamen, die für die nachstehend beschriebene Romanhandlung allerdings keine große Bedeutung haben. Soweit historische Personen in dem nachstehenden Roman zu Wort kommen, so sind ihnen diese vom Autor so in den Mund gelegt worden, wie sie seiner Meinung nach hätten tatsächlich gesprochen werden können.

Wie ein Schleier lag der Dunst über der See. Nur aus allernächster Nähe waren die Konturen eines Schiffes zu erkennen; und auch das nur schemenhaft. Erst als die Sonne höher stieg und den dichten Dunst vertrieb, hätte man erkennen können, wer hier seine Bahn über das kaum bewegte Meer zog. Die schlanke Form und insbesondere der hellgraue Anstrich des Schiffes verrieten dem Betrachter sofort, dass sich hier kein Frachtschiff, sondern ein alles andere als friedlichen Zwecken dienender Meeresbenutzer aus Stahl seinen Weg bahnte. Kein Rostfleck beeinträchtigte die schlanken Linien und auch sonst hätte man meinen können, das Schiff hätte gerade die Bauwerft zu seiner ersten Probefahrt verlassen, so makellos sauber und gepflegt wirkte der weit über fünftausend Tonnen verdrängende stählerne Kämpe. Es handelte sich um den neuesten kleinen, geschützten Kreuzer der Kaiserlichen Flotte, wie die Deutsche Kriegsmarine im Jahre 1914 bezeichnet wurde.

Nachdem der österreichische Thronfolger und seine Gattin in Serajewo von einem serbischen Extremisten ermordet worden waren, brodelte es in Europa. Schließlich rückte die Gefahr eines Krieges immer näher. Gründe dafür gab es viele, sodass der Mord an Erzherzog Franz Ferdinand vielleicht nur den äußeren Anlass dafür bot, dass es schließlich zum Waffengang kam. Den Engländern war das deutsche Großmachtstreben von Kaiser Wilhelm II. seit Langem ein Dorn im Auge. Insbesondere sein Flottenbauprogramm lag den Briten schwer im Magen, beherrschte doch Britannien seit Jahrhunderten die Weltmeere mit seiner starken Flotte. Überhaupt wäre das britische Weltreich ohne eine starke Marine, die seinerzeit und wohl seit mindestens zweihundert Jahren stärkste der Welt, nie ermöglicht worden. Auf gar keinen Fall aber hätte die Vorherrschaft auf See so lange Zeit Bestand gehabt. Als sich jetzt der deutsche Kaiser erdreistete, eine Flotte aufbauen zu wollen, die es mit der Englands aufnehmen konnte, war mehr als ein Stachel in das Fleisch des britischen Löwen getrieben worden.

Frankreich hingegen war immer noch erbost über die Niederlage, die es im Krieg von 1870/71 gegen Deutschland erlitten hatte. Als jetzt die Donaumonarchie Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärte, das daraufhin Unterstützung von Russland bekam, musste Deutschland aufgrund des bestehenden Beistandspaktes an Österreichs Seite in den Krieg eintreten. Jetzt würde es nicht mehr lange dauern, bis auch England und Frankreich an die Seite der Gegner Deutschlands und Österreich-Ungarns treten würden, wie Kaiser und Generalität ebenso klar war wie der Marineleitung.

So bekam schon vor Beginn der Feindseligkeiten der deutsche Kreuzer „Kiel“, der neueste Kleine Kreuzer des Deutschen Reiches, der erst im Juni 1914, pünktlich zum vorgesehenen Beginn der Kieler Woche, seine Probefahrten beendet hatte und – voll ausgerüstet – auf dem Weg nach Südamerika war, Befehl, so viel an Kohlen und Proviant wie nur möglich im nächsten Hafen an Bord zu nehmen. Schließlich bestand die Gefahr des Kriegsausbruchs; und auch England könnte auf der Seite der Gegner des Deutschen Kaiserreiches und der Donaumonarchie stehen.

Der Kommandant des Kreuzers der Kaiserlichen Marine, Fregattenkapitän Siegurd Graf von Terra, las das Funktelegramm, das ihm sein Funkoffizier, Oberleutnant Peter Paulick, gereicht hatte. Seine Miene verdüsterte sich und er sagte: „Sehen Sie, Paulick, was habe ich gesagt? Es geht los. Dann wird es nicht lange dauern, bis auch England, denen unsere Aufrüstung zur See ja seit Langem ein Dorn im Auge ist, die Gelegenheit nutzen und in den bald beginnenden Krieg eintreten. Auch der Erbfeind jenseits des Rheins wird sich nicht lumpen lassen und im Kreis der zu erwartenden Übermacht unserer Gegner versuchen, sich für die Niederlage von 70/71 zu rächen und verlorenes Territorium zurückzugewinnen.“

„Jawohl, Herr Kapitän“, gab Paulick die einzig mögliche Antwort, erlaubte sich aber hinzuzufügen: „Viel Feind, viel Ehr, Herr Kapitän. Die Franzmänner brauchen wir wohl kaum fürchten!“

Ein verhaltenes Lächeln spielte um die vollen Lippen des Grafen. „Die nicht! Auf See schon gar nicht, aber die Engländer sind da ein anderes Kaliber. Die Royal Navy hat den Briten ihr Weltreich erobert, vergessen Sie das nicht. Außerdem sind die Vettern uns noch, im Verhältnis drei, wenn nicht vier zu eins überlegen“, zeigte sich der Kommandant deutlich weniger zuversichtlich. Er winkte dem Läufer: „Wahrschauen Sie den Ersten Offizier! Ich erwarte alle wachfreien Offiziere in fünfzehn Minuten in der Messe!“

Während der vierundvierzigjährige Fregattenkapitän seiner Kammer zustrebte, dachte er an seine Frau Ella und sah ihre schlanke Gestalt mit den dunklen Haaren und grün schimmernden Augen geradezu vor sich. Jetzt konnte es dauern, bis er sie und seine Söhne, den zwölfjährigen Bodo, der klug, aber leider genauso vorlaut war, ganz im Gegensatz zu dem zwei Jahre älteren Guntram, der deutlich stiller und nachdenklicher geraten war, wiedersah. Er musterte sich kurz selbst im Spiegel, bevor er der Messe zustrebte. Zufrieden nickte er. Seine ein Meter fünfundsiebzig bei schlanker Figur mit den meerblauen Augen und dem blonden Haar machten einen guten Eindruck in der blauen Uniform mit Halsbinde.

„So, meine Herren, jetzt wird es wohl in Kürze losgehen!“, erklärte der Kommandant genau eine Viertelstunde später seinen versammelten Offizieren und verlas ihnen das erhaltene Funktelegramm. „Also, wie ist unsere Position genau?“, wandte sich Fregattenkapitän Siegurd Graf von Terra an seinen für die Navigation zuständigen Offizier. Dieser breitete die Seekarte auf dem Tisch des Kommandanten aus und markierte den gegenwärtigen Standort des Kreuzers auf der Karte.

„Wir erreichen voraussichtlich noch heute die Westindischen Inseln und werden dort zunächst einmal so viel an Kohle bunkern, wie wir überhaupt aufnehmen können. Wenn es geht, nehmen wir sogar Kohle als Decksladung auf“, kündigte Fregattenkapitän Siegurd Graf von Terra an. Das Gesicht des Ersten Offiziers, Kapitänleutnant Kurt Karstens, verzog sich sichtlich, was dem Kommandanten nicht verborgen blieb. „Nützt nichts, Karstens, Kohlen sind unser Lebenselixier und wir wissen nicht, wie sich die Lage entwickelt und wo und wann wir überhaupt wieder Kohlen kriegen werden.“

„Jawohl, Herr Kapitän!“, nickte der Erste, dem es mehr als zuwider war, seinen schmucken Kreuzer mit einer schmutzig-schwarzen Lasur aus Kohlenstaub überzogen zu sehen. Auch die Mannschaft würde fluchen, denn an ihr lag es, die Kohlen nicht nur vom Oberdeck in die Bunker zu schaffen, wenn dort wieder genügend Platz vorhanden war, sondern die Männer durften anschließend auch das ganze Schiff wieder reinigen. Dabei war das Kohlen, manchmal auch als „Kohlenfest feiern“ in Form von Galgenhumor bezeichnet, schon so eine überaus anstrengende Arbeit, die alle Mann bis aufs Äußerste forderte.

„Darf ich fragen, wo Herr Kapitän kohlen wollen, damit ich den Kurs entsprechend absetzen kann?“ Diese berechtigte Frage kam von dem Navigationsoffizier, Kapitänleutnant Georg von Lebensau, einem kantigen Vierzigjährigen, der als zweiter Sohn eines Barons und Großgrundbesitzers seinem älteren Bruder die Nachfolge des Vaters als Gutsbesitzer überlassen musste und daher zur Kaiserlichen Marine gegangen war.

„Ich dachte an St. Thomas, wo die Hanse-Süd-Amerika-Linie eine Niederlassung unterhält. Mit eigenem Kohlenpier und Proviantlager“, informierte ihn sein Vorgesetzter.

„Dort können Sie auch gleich dafür sorgen, dass unser Proviant aufgefüllt wird. Wasser nicht vergessen“, schaltete sich der Erste ein und blickte den Zweiten Offizier und den Zahlmeister an.

„Sehr gut, Karstens!“ Der Fregattenkapitän blickte seinen Ersten an. Er wusste genau, was er dem Manne, der für den Zustand von Besatzung und Schiff gleichermaßen verantwortlich war, mit einer Kohlenlast auf Oberdeck antun würde.

Schon am frühen Abend legte die „Kiel“ am Pier der „Hanse-Süd“ an. Nach Begrüßung durch den zuständigen Niederlassungsleiter der Gesellschaft war klar, dass Kohlen- und Proviantergänzung kein Problem darstellten. Auch für die Mannschaft gab es frohe Kunde, denn der Kaufmann konnte genügend Eingeborene, beiderlei Geschlechts, für die schweißtreibende Arbeit des Kohlens anbieten. Die Neger, die sich als billige und auch willige Arbeitskräfte entpuppten, schleppten die Kohlen am nächsten Morgen in Körben über die ausgebrachten Stellings an Bord. Nachdem die Bunker bis zum Bersten gefüllt waren, wurden auch an Oberdeck Kohlen in Säcke gestaut, wo sich auch nur etwas an entsprechendem Platz bot. Nur die Waffenverwendung durfte nicht eingeschränkt werden, worauf der Kommandant allergrößten Wert legte. Schlimm genug, dass bei einem möglichen Gefecht und Treffern auf dem Schiff die Oberdeckskohlenladung zu einem, im wahrsten Sinne des Wortes, brennenden Problem werden würde. Immerhin fassten die Kohlenbunker als Futter für die zwölf kohlenbefeuerten Marinekessel rund tausenddreihundertundsechzig Tonnen des schwarzen Goldes. Hinzu kamen zweihundertundfünfundsechzig Tonnen schweres Heizöl für die zwei mit diesem Brennstoff befeuerten Doppelkessel. Diese Maschinenanlage leistete beachtliche achtunddreißigtausend WPS, die das Schiff bei der Probefahrt über die Testmeile eine Geschwindigkeit von fast dreißig Knoten (Seemeilen) erreichen ließ. Noch ahnte niemand an Bord, dass es hierauf schon bald ankommen würde.

Das Kohlen klappte wie am Schnürchen und auch zweihundert Tonnen in Jutesäcken als Decksladung waren innerhalb von zwei Tagen verstaut. Auch die Ergänzung des verbrauchten Schweröls war zur Freude des Kommandanten möglich. Die freundlichen, teils seit Jahren nicht mehr in der Heimat gewesenen, Reedereichefs luden dann Fregattenkapitän Graf von Terra und sein Offizierskops für den nächsten Tag, einen Samstag, zu einem abendlichen Festessen mit anschließendem Ball ein. Auch für die Männer der Besatzung wurde Abwechslung angeboten und so sagte von Terra zu, obwohl ihm eigentlich die Zeit unter den Nägeln brannte. Schließlich war er nur für diese Fahrt als Kommandant an Bord gekommen, um den Kreuzer „Kassel“, der als Stationär in den südamerikanischen Gewässern durch SMS „Kiel“ abgelöst werden sollte, um dessen Besatzung in die Heimat zurückzubringen. Der Kommandant der „Kassel“, der erst vor einem Vierteljahr den dortigen Kreuzer infolge Krankheit des alten Kommandanten übernommen hatte, sollte dann die Führung der „Kiel“ übernehmen. So stand es in seinen Befehlen.

Aber jetzt konnte auch alles ganz anders kommen. Ein Krieg gegen England würde wohl vieles verändern. Vielleicht würde die „Kiel“ zum Auslandsgeschwader des Grafen Spee kommandiert werden. Vielleicht auch zum Schutz der Kolonien detachiert oder um Handelskrieg zu führen auserkoren werden? Wer wusste das jetzt schon? Allein in fremden Gewässern würde es kaum möglich sein, sich lange zu halten. Auch die deutschen Kolonien dürften dann wohl bald von See aus von der übermächtigen Royal Navy Besuch bekommen und die Häfen besetzt werden und damit auch keinen sicheren Hort mehr bieten können. Also wollte er seinen Leuten noch eine nette Abwechslung gönnen. Vielleicht die letzte für lange Zeit, wenn nicht für immer.

Schon am Freitagabend bekam die eine Hälfte der Besatzung Landgang von 18 : 00 Uhr bis Mitternacht, am Samstag die andere Hälfte und bis auf den Ersten Offizier, Kurt Karstens, den das Los getroffen hatte, dem er sich mit seinem nachgeordneten Kameraden, Oberleutnant zur See Werner von Bruhshöven, freiwillig unterworfen hatte, begab sich das ganze Offizierskorps in Galauniform gewandet an Land. Um auf dem geschmückten Gelände der Hanse-Süd-Linie zu feiern, war zu damaliger Zeit diese Kleidung trotz der hohen Temperaturen nicht zu umgehen.

Umso störender machte sich die ungewohnte Witterung bemerkbar. Die Hitze wurde zwar durch den immer wehenden Wind etwas gemindert, aber die ungewohnt hohe Luftfeuchtigkeit machte den Deutschen schon sehr zu schaffen. Selbst der Kommandant hätte viel darum gegeben, wenn er statt Galauniform, wenn auch in weißer Ausführung, auf Halsschleife und steifen Kragen hätte verzichten können. Hinzu kam der Säbel, der auch noch kräftig an der Hüfte zog. Aber er musste ja mit gutem Beispiel vorangehen und dem Deutschen Kaiserreich zur Ehre gereichen. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass sich der Schweiß in seinen Achselhöhlen und auch auf der markanten Stirn in kleinen Tröpfchen sammelte. Ein Seitenblick auf den links neben ihm daherschreitenden Zweiten Offizier, Oberleutnant zur See Freiherr Werner von Bruhshöven, bewies ihm, dass es diesem, obwohl fünfzehn Jahre jünger, keinen Deut besser erging. Der Bordarzt, Dr. Fritz Burchardt, litt am stärksten unter den ungewohnten Temperaturen. Sein weißer Kragen war bereits total durchfeuchtet und von seiner Nasenspitze tropfte der Schweiß nur so herab und verschonte auch den Uniformrock nicht. Im Stillen verfluchte er den, sonst sehr geschätzten, Grafen von Terra für seinen Einfall, auf die angebotene Kutschfahrt zu verzichten und vom Anleger zu Fuß die gut achthundert Meter bis zum Festort zurückzulegen.

Aber selbst der längste, von keinem Seemann geschätzte Fußweg, auch wenn es jetzt ein ziemlich kurzer war, ging einmal zu Ende. Vor dem Tor der Niederlassung der „Hanse-Süd“ empfing sie der örtliche Niederlassungsleiter mit seinen engsten Mitarbeitern und geleitete die Offiziere in die lichtdurchflutete Aula, wo festlich gedeckte Tische, mit reichlich Blumenschmuck dekoriert, warteten.

Zuvor wurden die Offiziere natürlich noch den dort auf sie wartenden Damen der Führungsriege der Reedereiangestellten und den Honoratioren der zu Dänemark gehörenden Insel und ihren Damen vorgestellt. Dann endlich durften sie sich setzen und auch den ersten Begrüßungsschluck zu sich nehmen.

„Damit darf ich Sie, Herr Kapitän, und Ihre Herren Offiziere nochmals ganz herzlich bei uns begrüßen und willkommen heißen.“ Mit diesen Worten erhob Reedereidirektor Dr. Fritsch sein Champagnerglas und prostete den Seeoffizieren und danach auch seinen anderen Gästen zu.

Der wirklich gute Schampus, bestens gekühlt dazu, tat gut. Im ersten Moment zumindest, dann aber verstärkte er die Transpiration noch erheblich. Immerhin sorgten die sich drehenden Propeller an der Decke des Raumes für einen ständigen Luftstrom und das aufgebaute Buffet trug ebenfalls zum Wohlbefinden das Seine bei. Auch die sengende Sonne hatte ein Einsehen und verschwand schließlich zunächst hinter Wolken, um dann endlich unterzugehen und der, wie in diesen Breiten üblich, plötzlich einsetzenden Dunkelheit Platz zu machen.

Das mehrgängige Menü entschädigte die Schiffsführung allerdings nachhaltig für die erlittenen Qualen, die den damaligen Uniformvorschriften geschuldet waren. Die hervorragenden Getränke, zu denen auch Flaschenbier einer Hamburger Brauerei zählte, tat ein Übriges und bald waren fast alle Offiziere in interessante und teils auch tiefschürfende Gespräche mit ihren Gastgebern, deren Ehefrauen und auch den dänischen Beamten, die die Insel verwalteten, eingebunden.

„Was glauben Sie, Herr Kapitän, gibt es Krieg?“ Dieses Thema war natürlich vorherrschend.

„Nun, Herr Dr. Fritsch, ich befürchte, dass Österreich gar nicht anders kann, als Serbien anzugreifen.“ Er machte eine kurze Pause. „Und dann steht Deutschland natürlich an der Seite Österreichs.“

„Ja, aber das bedeutet dann doch wohl auch Krieg mit Russland, das ja mit Serbien verbündet ist“, warf Theodor Schmitt ein, der Vertreter des Niederlassungsleiters.

„So ist es“, bestätigte der Kommandant des deutschen Kreuzers.

„Nun, meine Herren, aber ist das nicht die Gelegenheit für Frankreich und wohl auch England, ebenfalls gegen Deutschland in den Krieg zu ziehen?“ Diese Frage kam von dem dänischen Hafenkapitän, Ole Jensen, einem knapp Fünfzigjährigen mit noch vollem, semmelblonden Haar.

„Auch das ist alles andere als unwahrscheinlich“, musste Graf von Terra einräumen.

„Na, dann tun Sie und Ihre Leute mir schon jetzt leid“, bedauerte der Däne aufrichtig die Deutschen.

„Wieso sagen Sie das?“, lautete die Rückfrage des jungen Leutnants Bernhard, Freiherr von Usow, eines entfernten Verwandten des Grafen Terra.

Ein fast mitleidig wirkendes Lächeln des großen, hageren Dänen rief diese Frage hervor. Doch bevor er antworten konnte, sprach das junge Mädchen an seiner Seite wohl genau das aus, was der Hafenkapitän gedacht haben dürfte: „Na, überall hat England seine Stützpunkte und seine Riesenflotte. Überall Kohlen, Proviant, Munition. Dann dürfen sich doch deutsche Schiffe gar nicht mehr aus den Häfen wagen, bis vielleicht auf die Ostsee oder einen kleinen Teil der Nordsee.“

Ein jetzt stolzes Lächeln trat in die Gesichtszüge des hochgewachsenen Dänen und strafte irgendwie seine folgenden Worte Lügen, die da lauteten: „Sie müssen meine etwas vorlaute Tochter entschuldigen, meine Herren, aber ihre Mutter ist leider früh, sehr früh, verstorben und so ist sie bei mir die Frau im Haus und sehr frei erzogen.“

Das Mädchen, eigentlich bereits eine junge Frau, lächelte dazu freundlich und irgendwie entwaffnend offen. Fregattenkapitän Graf von Terra verzog sein bis dahin ernstes Gesicht ganz kurz und seine ernsten Züge wurden deutlich weicher, als er antwortete. „Da haben Sie völlig recht, aber keine Sorge, die Kaiserliche Marine ist auch nicht ohne – und weiß sich schon zu helfen. Auch wenn es schwer wird.“

Jetzt griff erstmals der Gouverneur dieser damals noch dänischen Kolonie ein: „Nun, wie auch immer. Dänemark wird, da bin ich mir sicher, neutral bleiben, auch wenn die Niederlage von 1864, die uns Schleswig-Holstein gekostet hat, immer noch schmerzt und für viele national denkende Dänen vielleicht noch nicht als endgültig betrachtet wird. Aber wir haben hier ein sehr gutes Verhältnis zu unseren deutschen Kaufleuten, wie Sie selbst gesehen haben. Also sind auch Sie, Herr Kapitän, uns immer willkommen. Aber in einem Kriegsfall dürften Sie natürlich auch von uns nur erwarten, was neutrale Staaten kriegsführenden Mächten gewähren dürfen.“

Der Kommandant dankte und wies daraufhin, dass ihm diese Regeln sehr wohl bewusst seien und selbstverständlich beachtet würden. „Im Übrigen, meine sehr verehrten Damen“, er schenkte den wenigen anwesenden weiblichen Teilnehmerinnen ein freundliches Lächeln, „Ihnen und Ihnen, Herr Gouverneur, Herr Kapitän Jensen sowie Ihnen, meine Herren von der ‚Hanse-Süd‘, danke ich für Ihre Freundlichkeiten, auch im Namen meiner Offiziere, sehr. Aber ich glaube kaum, dass wir uns hier noch einmal wiedersehen werden. Leider, wie ich hinzufügen darf. Wir werden um sieben Uhr Anker lichten und in See gehen.“

Damit war der offizielle Teil beendet und zur Freude der jungen Offiziere wurde jetzt auch Musik gemacht und die Bierbar geöffnet. So kam der Kommandant zu der Ehre, mit der Frau des Gouverneurs den Tanz zu eröffnen.

„Na, viel Spaß scheint er ja nicht zu empfinden“, wisperte Leutnant zur See Bernhard von Usow seinem Crew-Kameraden Geert Anson zu. „Dann werde ich es mal mit der hübschen Blonden versuchen.“

„Zu spät, Herr Kamerad, zu spät“, lautete dessen Antwort. Mit diesen Worten erhob er sich und bat, natürlich nicht, ohne vorher in gebührlicher Form die väterliche Zustimmung eingeholt zu haben, die Tochter des Hafenkapitäns um diesen Tanz. Geradezu hocherfreut willigte die junge, blonde Dame ein und kurz darauf schwebten die beiden über die Tanzfläche, als hätten sie nie etwas anderes getan. Natürlich hatte der Leutnant schon mit vielen jungen Damen getanzt, aber das hier war etwas anderes, wie ihm sofort bewusst wurde. Die Tochter des Hafenkapitäns schien ähnlich zu empfinden.

„Gnädiges Fräulein“, bemühte sich der junge Offizier, mit der Konversation zu beginnen, als er sofort unterbrochen wurde.

„Hier gibt es kein gnädiges Fräulein. Ich heiße Mette.“

„Geert“, beeilte Anson sich vorzustellen, „Geert Anson.“

Auch, dass sie sich von ihm lieber an die Bierbar führen ließ, als Champagner zu trinken, gefiel dem jungen Mann sehr. Wie eigentlich alles an dem Mädchen, von den langen, blonden Haaren, über die himmelblauen Augen und die kleine Nase mit den Sommersprossen, bis hin zu den zierlichen Fesseln. Natürlich verweilten seine Augen auch auf den sonstigen weiblichen Attributen, wie den nicht zu kleinen, hochangesetzten Brüsten und dem sich unter dem engen Kleid abzeichnenden festen Po. Er war sich sicher, dass alles an ihr einzigartig gelungen war.

Schließlich, nach mehreren Tänzen, kam sie auf die Idee, dass er unbedingt auch einen Blick auf ihren Gewürz- und Gemüsegarten werfen müsse, der sich in unmittelbarer Nähe, hinter dem Haus ihres Vaters, befand.

Gerade noch rechtzeitig zur Verabschiedung fanden sich der Leutnant zur See und die junge Dame wieder im Festsaal ein. Deutlich länger als üblich oder zu damaliger Zeit auch schicklich hielten sich die beiden Hände fest, was nicht nur Vater Jensen, sondern auch einigen Kameraden von Geert Anson nicht verborgen blieb. Zum Glück für den jungen Offizier aber seinem Kommandanten, wie er glaubte.

Verstohlen tastete der junge Seeoffizier auf dem Rückweg zum Kai an seine weiße Uniformjacke, wo sich sicher verborgen ein kleiner Zettel mit Mettes Postanschrift befand und – ungleich wertvoller – auch ein Foto neueren Datums.

In seiner Kammer, die er sich mit seinem alten Freund und Kameraden, Leutnant zur See Bernhard von Usow, teilte, konnte er lange nicht einschlafen. Immer dann, wenn er die Lider schloss, tauchte ein hübsches Mädchengesicht mit langen, blonden Haaren und hellblauen Augen vor ihm auf. Lange lauschte er den tiefen und alkoholgeschwängerten Atemzügen des Kameraden, bis ihn dann endlich der Schlaf übermannte.

Entsprechend müde erwachte er dann beim Wecken um sechs in der Früh. „Na, du siehst ja auch nicht viel besser aus“, grinste ihn Bernhard von Usow an. „War übrigens sehr unkameradschaftlich, keinem mehr die Chance zu geben, auch mit der kleinen Blonden zu tanzen. Ach, da fällt mir ein, dass ich euch eine ganze Weile nicht gesehen habe. Dass mir da mal keine Klagen kommen, mein Bester.“

„Nichts da, Fräulein Mette hat mir nur ihren Kräutergarten gezeigt“, wehrte Anson ab und war froh, dass den beiden keine Zeit für weitere Unterhaltungen mehr blieb. Eine Viertelstunde vor dem Auslaufen hatten sie sich auf ihren Manöverstationen einzufinden, da verstand der IO, also der Erste Offizier, so gar keinen Spaß.

Selbstverständlich hatten sich neben den Herren der „Hanse-Süd“ auch die Honoratioren der Insel zur Verabschiedung des Kreuzers eingefunden. Ganz vorn am Kai standen neben den Reedereibossen und dem Gouverneur mit seinem Gefolge auch der Hafenkapitän und seine Tochter Mette. Auf der Brücke des Kreuzers hatten Kommandant und IO ihren Platz und neben ihnen nur die dort auch eine Funktion erfüllenden Männer, wie Rudergänger, Befehlsübermittler und dergleichen. Die übrige, wachfreie Besatzung war auf Oberdeck in Paradeaufstellung angetreten, soweit die Decksladung es zuließ.

Am backbordvorderen 10,5-Zentimeter-Geschütz stand Geert Anson, nur durch wenige Meter von der direkt unter ihm am Kai stehenden Mette getrennt, die ihm zuwinkte. Auch wenn er sich im Blickfeld der Brücke befand, er konnte einfach nicht widerstehen und winkte, nach verstohlenen Seitenblicken, kurz zurück. Dann ertönte die Schiffssirene und die Leinen wurden gelöst. Die Schrauben des Kreuzers begannen sich zu drehen und am Heck des Schiffes sprudelte das Wasser hellschäumend auf. Langsam löste sich das über hundertvierzig Meter lange Kriegsschiff von seinem Liegeplatz an Land. Der Streifen Wasser zwischen Schiff und Anleger wurde breiter und breiter, als eine melodische Stimme rief: „Farewell, Geert, aber komm wieder!“ Laut und deutlich klangen die Worte in der noch klaren Luft des Morgens und wurden sowohl auf dem Schiff wie auch an Land von fast allen Leuten verstanden. Während der Hafenkapitän den Arm um seine Tochter legte und sie sanft an sich zog, konnte Geert nicht verhindern, dass sich sein Gesicht mit flammender Röte überzog. Da die Geschützbedienung hinter ihm angetreten war, hoffte er nur, dass es niemand mitbekommen würde. Dann vollzog das graue Schiff, dessen Silhouette sich durch die an Deck in Säcken gestapelte Kohle stark verändert hatte, einen Schwenk nach Steuerbord und strebte der offenen See zu.

Kaum außer Sicht von Land her, änderte die „Kiel“ ihren Kurs und lief mit fünfzehn Seemeilen Marschfahrt dem noch so fernen Ziel in den südamerikanischen Gewässern entgegen, wo der Kreuzer „Kassel“ abgelöst werden sollte.

Während die Besatzung mit stetigen Übungen aller Art in Bewegung gehalten wurde, verdichtete sich die Kriegsgefahr immer mehr, bis es schließlich so weit war. Seit Tagen nahm das, zu damaliger Zeit noch seltene, Summen im Äther immer mehr zu. Ganz offensichtlich standen eine größere Menge unterschiedlichster Kriegsschiffe miteinander und teils auch mit Landstationen in Verbindung. Dann, am 28. Juli, erfolgten der Abbruch der diplomatischen Beziehungen und die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Darauf erklärte das Deutsche Reich am 1. August 1914 erst Russland und zwei Tage darauf auch Frankreich den Krieg. Prompt folgte einen Tag später die Kriegserklärung Großbritanniens an das Deutsche Reich.

„Jetzt ist es so weit, meine Herren“, erklärte Fregattenkapitän Siegurd von Terra seinen in der Messe versammelten Offizieren, nachdem ein unverschlüsselter Funkspruch eines US-Kriegsschiffes in der Karibik auch auf SMS „Kiel“ abgenommen wurde. „Ich habe jetzt unsere für den Kriegsfall geltenden Befehle geöffnet und darf Ihnen diese bekanntgeben: Kreuzerkrieg führen in Mittel- und/oder Südatlantik! Ausweichen in Pazifik genehmigt, wenn Feindlage es erforderlich macht. Kohlen- und sonstige Versorgung aus aufgebrachten Feindschiffen vornehmen oder gegen Quittung von Neutralen übernehmen!“