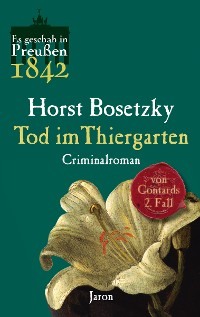

Kitabı oku: «Tod im Thiergarten»

Es geschah in Preußen 1842

Horst Bosetzky

Tod im

Thiergarten

Von Gontards zweiter Fall

Criminalroman

Jaron Verlag

Horst Bosetzky alias -ky lebt in Berlin und gilt als »Denkmal der deutschen Kriminalliteratur«. Mit einer mehrteiligen Familiensaga, zeitgeschichtlichen Spannungsromanen und biographischen Romanen (wie »Kempinski erobert Berlin«, 2010, und »Der König vom Feuerland« über August Borsig, 2011) avancierte er zu einem der erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Im Jaron Verlag veröffentlichte er daneben mehrere Bände für die Krimi-Serien »Es geschah in Berlin« (zuletzt »Mit Feuereifer«, 2011) und »Berliner Mauer-Krimis« (zuletzt mit Jan Eik »Am Tag, als Walter Ulbricht starb«, 2010). 2011 erschienen die ersten Bände seiner Mittelalter-Romanserie »Die unglaublichen Abenteuer des fabelhaften Orlando«.

Originalausgabe

1. Auflage 2011

© 2011 Jaron Verlag GmbH, Berlin

1. digitale Auflage 2013: Zeilenwert GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.

Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin

ISBN 9783955520311

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titelseite

Impressum

Zitat

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Und alles kam, wie es kommen musste, alles, wie es kommen musste.

Georg Hermann, Jettchen Gebert

Eins

Ludwig Dölau nähte den letzten Knopf an einen der dunkelbraunen Röcke, wie sie gutsituierte Herren derzeit gerne trugen, und sah zu seinem Meister hinüber. »Kann ick jetzt jehn, die Anna wartet schon uff mir, wir wolln jleich raus nach Moabit.«

Hoppe nickte. »Geh mit Gott, dann gehste mit keinem Spitzbuben!«

Eine Stunde später trafen sie sich am Neuen Thore, um in einer Droschke auf der staubigen Chaussee Richtung Charlottenburg zu fahren.

Dölau zeigte nach rechts. »Hier soll in nächste Zeit mächtig wat jebaut werden. Zuerst der Bahnhof für die Eisenbahn nach Hamburg, dann det Zellenjefängnis für Männa.«

Anna lachte. »Dann pass mal uff, dette da nich mal rinkommst!« Das schien leichthin gesagt, aber irgendwie hatte sie das Gefühl, dass ihr Bräutigam in etwas Anrüchiges verwickelt war. Und da sie aus ihrem Herzen nie eine Mördergrube machte, kam sie auch gleich zur Sache. »Wo hasten eijentlich det Jeld für die Droschke her?«

Er reagierte etwas unwirsch. »Warum biste denn so misstrauisch imma? Bei Hoppe ham wa nu ma reiche Kunden, und da jibt et imma een dicket Trinkjeld, wenn se mit ihre Westen und ihre Röcke zufrieden sind.«

Ihr Droschkenkutscher fluchte in einem fort, weil er andauernd »Brrr!« rufen und an den Zügeln reißen musste, damit er niemanden über den Haufen fuhr. Schon seit dem frühen Nachmittag zog eine lange Karawane von Müttern, Töchtern und Kindern nach Moabit, wobei die größeren Kinder die kleineren in Wägelchen nachziehen mussten. In Moabit gab es einen Restaurationsbetrieb neben dem anderen. Begonnen hatte es um 1700 mit dem Hugenotten Menardié, der am Fuße seines Weinbergs ein Gasthaus eröffnet hatte. Später war ein kleinwüchsiger Franzose dazugekommen, den die Berliner Martinicken genannt hatten. Um 1769 hatte dann Friedrich der Große einige Westfalen auf den Moabiter Wiesen angesiedelt, und die hatten auf ihren Anwesen weitere Gaststätten und Kneipen eröffnet. Durstige Kehlen gab es ringsum zur Genüge, denn westlich des Moabiter Weinbergs waren 1717 die königlichen Pulverfabriken errichtet und seitdem kontinuierlich ausgebaut worden, und nördlich der Invalidenstraße lag die Kaserne der Ulanen mit einem riesigen Exerzierplatz und dem Laboratorium der Artillerie dahinter. Zu den Soldaten kamen die unzähligen Arbeiter der Königlichen Eisengießerei in der Invalidenstraße und der Borsig’schen Maschinenbauanstalt im sogenannten Feuerland am Oranienburger Thor.

Als Dölau und seine Braut endlich an Ort und Stelle waren, gab es kaum noch einen freien Platz, denn inzwischen hatten sich auch die Väter, Brüder und Cousins der hiesigen Arbeiter eingefunden. Im Schatten hoher Bäume wurden die Tische zusammengerückt, die mitgebrachten »Fresskober« geöffnet und die ältesten Töchter losgeschickt, für den Nachschub an Kaffee zu sorgen. Der alte Brauch »Hier können Familien Kaffee kochen« sorgte dafür, dass man sich auch mit einem knapp bemessenen Budget ein prächtiges Vergnügen gönnen konnte.

Am späten Nachmittag begannen in den benachbarten Brauereien und Bierniederlagen die Concerte, und Dan- dys in billigen Handschuhen, das unechte Rohr schwingend, und junge Soldaten umkreisten die Kaffeelocale, um nach den schönen Töchtern des Landes Ausschau zu halten. Putzmacherinnen und Dienstmädchen trafen sich mit ihren Herren zu sogenannten unschuldigen Spielen wie Fanchon, Bäumchen-Verwechseln oder Blindekuh.

Auch Dölau und Anna waren mit von der Partie, sie enteilten aber bald zum Tanz. Im Saal war es heiß und stickig, aber das störte sie wenig, wenn sich ihre Körper aneinanderrieben. Dann wurden farbige Lampen und Ballons angezündet, und es wurde Zeit für romantische Gefühle. Die Herren leerten ihre Seidel in immer rascherem Tempo, und getrieben von bacchantischer Lust verschwand ein Pärchen nach dem anderen in der lauen Nacht. Viel Zeit blieb ihnen nicht, denn irgendwann erschien die Polizei zur Razzia gegen alles Unsittliche - und wer verbrachte schon gern eine Nacht in der Bezirkswache oder gar in der Stadtvogtei am Molkenmarkt No. 2!

Da Anna immer Ärger mit ihrer Herrschaft bekam, wenn sie nicht zwei Stunden vor Mitternacht zu Hause war, musste Dölau wohl oder übel an den Heimweg denken. Diesmal hatte Anna nichts gegen eine Droschke einzuwenden. Dölau bezahlte den Kutscher, als er Anna in der Georgenstraße absetzte. Zum einen war ihm nun doch das Geld ausgegangen, und zum anderen wollte er nicht beobachtet werden, wenn er Anna noch einmal umarmte und ihr dabei den Rock nach oben schob.

Als oben das Fenster aufging, riss sich Dölau von seiner Herzensdame los und lief in Richtung Osten - nicht etwa mit schnellen Schritten, dazu war das Pflaster zu holprig und das Licht der Gaslaternen zu funzlig, sondern eher vorsichtig und tastend. An der Ecke Friedrichstraße angekommen, zögerte er einen Augenblick. Einerseits war er todmüde, andererseits aber nach der letzten Umarmung noch zu erregt, um gleich ins Bett zu gehen. Sich zur Abfuhr eine der Dirnen zu nehmen, die an der Königsmauer standen und warteten, lag nahe. Doch er konnte sich nicht entscheiden und wandte sich erst einmal nach Norden, um sich auf der Weidendammer Brücke ein wenig abzukühlen. Je näher Mitternacht rückte, desto mehr erstarb alles Leben. Zu dieser Uhrzeit gab es allenfalls noch liederliche Berliner, aber kein Berlin bei Nacht. Auf den Straßen war es geradezu öde, nur hier und dort gab es einen Schatten, der an den Häuserwänden entlangschlich oder -taumelte, oder ein lustiges Häuflein, das von einer Gesellschaft heimkehrte. Die Nachtwächter brachen alle Stunde auf, um ihre Runde zu machen, in der Zwischenzeit aber störten oder schützten sie niemanden.

Auf der Weidendammer Brücke angekommen, musste sich Dölau die Nase zuhalten, denn von den träge fließenden Wassern der Spree quollen üble Düfte nach oben, was daran lag, dass alle Fäkalien der Stadt in den Fluss gekippt wurden. Gerade rumpelte hinter ihm ein großer Wagen heran, flankiert von etwa zehn Frauen mit ihren Laternen. Das waren die sogenannten Nacht-Emmas, deren Aufgabe es war, die gefüllten Fäkalieneimer aus den Häusern zu holen und zur Spree zu schaffen. Dölau war bei ihrem Anblick jede Lust auf ein Frauenzimmer vergangen, und so machte er sich schnell auf den Heimweg. Seine Stube hatte er über einer Remise im Hof des Schneidermeisters Hoppe in der Mittelstraße. Weit war es nicht, ging er die Friedrichstraße entlang in Richtung Belle-Alliance-Platz. Nach der Georgenund der Dorotheenkam schon die Mittelstraße. Er bog rechts ab. Noch hundert Schritte, dann hatte er seinen Hausflur erreicht. Er zog schon den Schlüssel hervor, da hielt eine Droschke direkt an seiner Seite, und der Kutscher beugte sich zu ihm hinunter.

»Wohnt hier einer, der Eisermann heißen tut?«

Dölau musste einen Augenblick lang überlegen. »Nein, nich det ick wüsste.«

»Komisch, ich soll ihn aber hier abholen.« Der Kutscher zog einen Zettel aus der Rocktasche und hielt ihn in den Lichtkegel seiner Laterne. »Gucken Sie mal, hier steht doch der Name …«

Dölau reckte sich hoch, um etwas zu erkennen. Im selben Augenblick fegte ihm der Kutscher mit der Handkante den Zylinder vom Kopf, und aus dem dunklen Hauseingang sprang ein Mann, beide Arme vorgestreckt. Die Fäuste umschlossen einen Strick. Es war eine Sache von Sekunden, diesen Dölau um den Hals zu schlingen und fest zuzuziehen, immer fester …

Preußen war durch die Kriege gegen Napoleon verarmt, so dass man in den folgenden Jahrzehnten einfacher und bescheidener leben musste. Statt des äußeren Glanzes war nun die innere Wärme gefragt, und es ging in Berlin vorwiegend bieder zu, ja spießig. Wer laut vom vereinigten Deutschen Reich mit einer Verfassung träumte, wie sie sich die Bürger in England oder den Vereinigten Staaten von Amerika erkämpft hatten, den hatten die Spione und Häscher der politischen Polizei schnell ausfindig gemacht und eingekerkert in der Berliner Hausvogtei oder dem Köpenicker Schloss. Wichtigste Behörde war der Polizeipräsident. Das fortschrittliche Bürgertum reagierte auf die politische Unterdrückung mit dem Rückzug ins Private, ging seinen künstlerischen und literarischen Interessen nach und widmete sich einem unpolitischen, geselligen Leben, während die Mehrheit der Bevölkerung in sozialer Not und keineswegs idyllisch und behaglich lebte. Andererseits aber blühten Handel und Gewerbe auf, und die Industrialisierung setzte auch in Preußen ein: Die ersten Eisenbahnen wurden gebaut oder geplant, Wissenschaft und Bildung, Kunst und Kultur erlebten eine ihrer glanzvollsten Epochen. Die Einwohnerzahl Berlins verdoppelte sich in den drei Jahrzehnten nach den Befreiungskriegen von 1813 bis 1815 von zweihunderttausend auf vierhunderttausend, womit die Preußenresidenz nach London, Paris und St. Petersburg an der vierten Stelle der europäischen Metropolen stand.

Der 8. Mai war ein Sonntag, und für Professor Heinrich Wilhelm Dove war es eine liebe Gewohnheit geworden, am Vormittag mit einem Freund durch den Thiergarten zu spazieren und In den Zelten einen Schoppen Rheinwein zu trinken. Diesmal hatte er sich am Potsdamer Platz mit Dr. August Wilhelm Danewitz verabredet, doch der Geheime Oberregierungsrath ließ ihn ein wenig warten. Dove war es recht, so hatte er noch Zeit und Muße, den Kopf in den Nacken zu legen und zu prüfen, in welche Himmelsrichtung der Wind die Wolken jagte, denn er war mit Leib und Seele Meteorologe, hatte lange über die Veränderung der Witterung durch den Wechsel von Polar- und Äquatorialströmen geforscht und ein Gesetz über die Drehungen der Winde formuliert, das sogenannte Dove’sche Gesetz. 1803 in Liegnitz geboren, hatte er sich in Königsberg habilitiert und war 1829 nach Berlin gekommen, um hier als Physiker am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, an der Artillerieschule sowie am Königlichen Gewerbeinstitut zu unterrichten.

Endlich kam Dr. Danewitz in einer Droschke, entlohnte den Kutscher und sprang auf die Straße, um Dove zu begrüßen. »Ich bitte um Pardon, mein Guter, aber in Hamburg wütet ein grässliches Großfeuer, und mir ist die ehrenvolle Aufgabe zugefallen, Seiner Majestät Vorschläge zu unterbreiten, wie Berlin den obdachlos gewordenen Menschen dort Hilfe leisten kann.«

Dove wusste von der Katastrophe, denn das Feuer war bereits in der Nacht vom 4. zum 5. Mai 1842 am Nikolaifleet beim Cigarrenmacher Cohen ausgebrochen. »Aufgrund der vorangegangenen Trockenheit und anhaltender Winde ist es auf gute Bedingungen getroffen.«

»Winde …«, wiederholte Dr. Danewitz, »das ist deine Domäne. Nicht immer sind sie so segensreich wie bei Ozeanquerungen unserer Handelsschiffe.«

Dove winkte ab. »Auch da werden sie ihre Funktion alsbald verloren haben. Fultons Dampfschiff verkehrt ja schon seit 35 Jahren auf dem Hudson zwischen New York und Albany, auch in Schottland und auf der Themse tut sich in dieser Hinsicht einiges, und bald wird man so kleine und leistungsfähige Kessel und Maschinen bauen können, dass man mit Dampfschiffen von New York nach Hamburg fahren kann - wenn auch nicht mit einem Schaufelrad als Antrieb, sondern mit einer Schiffsschraube, wie sie der Josef Ressel erfunden hat. Der gehört die Zukunft, wenn auch der erste Großversuch 1829 im Hafen von Triest ein Fehlschlag war.«

»Man merkt dir an, dass du nicht nur Meteorologe, sondern auch Physiker bist«, sagte Dr. Danewitz. »Schade nur, dass bei uns in Preußen die Sache sozusagen im Sande verlaufen ist - wenn du das schiefe Bild entschuldigst.« Und er erinnerte daran, dass schon 1820 die Princessin Charlotte zwischen Charlottenburg und Potsdam als erstes Dampfschiff in Preußen unterwegs gewesen war, bald aber wieder außer Betrieb gesetzt wurde, da sie einen wirtschaftlichen Erfolg nicht zu erzielen vermochte.

Dove war den trockenen und sachlichen Ton seines Freundes nun satt, als sie dabei waren, in den lauschigen Thiergarten einzutauchen. Nicht umsonst hatte er Goethes Mailied als Sekundaner auswendig lernen müssen. Die ersten beiden Strophen hatte er noch immer parat:

Wie herrlich leuchtet

Mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!

Es dringen Blüten

Aus jedem Zweig, Und tausend Stimmen Aus dem Gesträuch …

Hier stockte Dove, aber Dr. Danewitz war nach kurzem Überlegen in der Lage, auch die dritte Strophe beizusteuern:

Und Freud’ und Wonne

Aus jeder Brust. O Erd’, o Sonne! O Glück, o Lust!

Die Lust hatten sie zunächst einmal beim Frühschoppen im »Hofjäger«. Nachdem sie ihr Viertele getrunken hatten, machten sie sich auf den Weg, um quer durch den Thiergarten in weitem Bogen zum Brandenburger Thor zu laufen.

»Eigentlich habe ich ja die Aufgabe, eine angemessene Sommerwohnung für meine Frau und unsere Töchter zu suchen«, erklärte Dr. Danewitz. »Aber das wird ein so teurer Spaß, dass ich erst einmal erkläre, nichts Passendes gefunden zu haben. Was planst du denn in dieser Hinsicht?«

Dove verzog das Gesicht. »Eigentlich nichts, denn mein Geldbeutel ist nicht gerade prall gefüllt.«

»Die Friedrich-Wilhelms-Universität sollte dir endlich eine Professur geben!«, rief Dr. Danewitz. »Jetzt, wo du schon fünf Jahre Mitglied der Akademie der Wissenschaften bist.«

»Das mit der Professur wird wohl noch ein Weilchen dauern«, sagte Dove. »Es gibt da immer jemanden, der einem vorgezogen wird. Aber wie sieht es denn mit deinem Avancement aus?«

Nun war es an Dr. Danewitz, hörbar aufzustöhnen.

»Der Dr. Wiesenburg intrigiert ständig gegen mich, weil ich ihm angeblich zu liberal bin. Nur weil ich zufällig einmal mit Ludwig Kalisch im Café gesessen und mit ihm geplaudert habe.«

Sie selbst plauderten noch über dieses und jenes, bis Dr. Danewitz mit zusammengebissenen Zähnen hervorstieß, dass er es nun nicht länger aushalten könne. »Meine Blase …«

»Gott!« Dove musste trotz der Not des Freundes ein wenig schmunzeln. »Pass bloß auf, dass es dir nicht so ergeht wie dem wackeren Tycho de Brahe …«

»Was ist mit dem?«, presste Dr. Danewitz hervor.

»Der hat nicht nur bei einem Duell einen Teil seiner Nase verloren, sondern ist auch an Harnverhaltung gestorben, genauer gesagt an einem Riss in seiner Blase.«

Das war zu viel für den Geheimen Oberregierungsrath: Er stürzte in die Büsche - mochte er, wurde er gesehen, auch noch so viel seiner Reputation einbüßen.

Dove wartete geduldig am Wegesrand und sah den Wolken hinterher. Plötzlich aber fuhr er zusammen, denn der Freund hatte einen Schrei ausgestoßen, der von heftigem Erschrecken kündete.

»Doch die Blase?«, rief er ins Unterholz hinein.

Da kam Dr. Danewitz auch schon auf ihn zugestürzt.

»Nein, da baumelt ein Mann an einem Ast … Da hat sich einer aufgehängt!«

Zwei

Der Criminal-Commissarius Waldemar Werpel nutzte wie jeden Sonntag den Frühstückstisch, um seinen Kindern - acht waren es - einen der Höhepunkte preußischer Geschichte nahezubringen.

»Welchen Tag haben wir, Johannes?«

»Den 28. Juni des Jahres 1815, Vater.«

»Vorzüglich, wie aus der Pistole geschossen!« Werpel nahm seinen Kaffeetopf und setzte ihn in die Mitte des Tisches. »Dieses hier ist das kleine Städtchen Waterloo in der belgischen Provinz Brabant, fünfzehn Kilometer südöstlich von Brüssel. Folgt man in südlicher Richtung der Straße nach Charleroi, so trifft man wenige Kilometer von Waterloo entfernt auf zwei Höhenrücken. Hier …«, er markierte diese mit zwei Messern, »… zwischen diesen Erhebungen tobt dann die Schlacht, die das Ende von Napoleon Bonaparte mit sich bringt. Und wer hatte entscheidenden Anteil am Sieg der Verbündeten?«

»Der Rittmeister Waldemar Werpel!«, kam es im Chor.

»Und wo hat ihn die Kugel des Feindes getroffen?« Wilhelm glaubte es zu wissen. »In den Hintern.«

»Setzen! Unsinn! Beim Dorfe Plancenoit. Und was hat der englische Heerführer Wellington flehentlich gerufen?« Marie hatte gut aufgepasst. »Ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen.«

»Sehr gut, meine Tochter. Und warum sprechen die Engländer von der Schlacht bei Waterloo, wir Preußen aber von der Schlacht bei Belle-Alliance?«

Emil, der Kleinste, wollte auch einmal belobigt werden und sagte, dies sei so, weil ihre Tante Auguste am Belle-Alliance-Platz wohne.

»Nein, mein Sohn, die Schlacht heißt so, weil …« Niemand wusste es, und so wurden alle belehrt, dass Wellington sein Hauptquartier bei Waterloo gehabt habe, während die Preußen dem Meierhof Belle-Alliance die größere Bedeutung beimaßen, weil sich dort das französische Zentrum befunden habe.

»Nun lass es einmal gut sein, Waldemar!«, sagte seine Frau.

»Wie du meinst, Minna.« Ein wenig verstimmt suchte Werpel nach anderen Gesprächsthemen. »Was habt ihr denn zuletzt in der Schule durchgenommen, Kinder?«

Der Große meldete sich und bekam das Wort erteilt.

»Da war einer beim König, einer aus Persien, und der will einen Garten bauen, wo auch im Winter was wächst.«

Werpel musste einen Augenblick lang überlegen, was gemeint war. »Ach, du meinst den Persius! Aber der kommt nicht aus Persien, sondern aus Potsdam, und der will am Thiergarten ein Treibhaus bauen, einen Wintergarten. Das ist ein Haus aus Glas, und das wird im Winter geheizt, so dass du drin sitzen kannst, ohne dass du dich tot frierst.«

Johannes lachte. »Kann sich auch einer lebendig frieren?«

Werpel hob die Hand. »Du kriegst gleich ’n paar hinter die Ohren!« In diesem Augenblick wurde heftig am Klingelzug gerissen. Werpel war so wütend über diese Störung, dass er ins Berlinische fiel. »Wat soll denn der Quatsch! Sonntagsruhe is wie Friedhofsruhe, und wer die stört, den bring ick in de Hausvogtei.«

Doch das konnte er mit dem Mann, der draußen stand, schlecht machen, denn das war der Constabler Krause, der in strammer Haltung Meldung machte.

»Im Thiergarten hat sich eena uffjehängt, und Sie sollen bei ihm komm’!«

»Beim Erhängen tritt der Tod durch plötzliche Unterbrechung beziehungsweise starke Drosselung der Blutzufuhr zum Gehirn ein«, erklärte der Arzt Dr. Friedrich Kußmaul den Umstehenden. »Der Körper hängt frei, die Fußspitzen befinden sich etwa fünf Zoll über dem Boden. Es ist davon auszugehen, dass der Selbstmörder auf diesen Baumstumpf hier geklettert ist. Danach hat er seinen Strick mit einer Schlaufe um den Ast geworfen, der schräg über ihm hängt, und festgezogen, um sich eine Schlinge um den Hals zu legen, den Strick fest zu verknoten und schlussendlich in den Tod zu springen. Sie sehen hier an den Beugeseiten seiner Finger noch Fasern. Das kommt vom Festziehen des Strickes.«

Werpel dankte dem Mediziner und wandte sich an einen der herbeigeeilten Constabler. »Abschneiden und dann ins Leichenschauhaus. Der Wagner soll sich darum kümmern.«

Das erste Berliner Leichenschauhaus für die Stadtphysici, wie die Rechtsmediziner anfangs hießen, war 1811 errichtet worden. Wegen der unzumutbaren Bedingungen dort wurden ab 1839 Räume des Leichen- und Sektionshauses der Charité für diesen Zweck genutzt. 1833 war an der Friedrich-Wilhelms-Universität die »praktische Unterrichtsanstalt für die Staatsarzneikunde« gegründet worden, wobei unter dieser Bezeichnung die Gerichtliche Medizin und die Medizinalpolizei zusammengefasst waren. Erster Lehrstuhlinhaber war der gerichtliche Stadtphysicus Wilhelm Wagner, der die Staatsarzneikunde auch als akademisches Fach etablierte.

Nachdem man den Toten abgeschnitten und auf den Wagen gelegt hatte, wandte sich Werpel an die Umstehenden und fragte sie, ob einer da sei, der den Selbstmörder kennen würde. Zuerst verneinten alle, dann trat aber Dr. Danewitz vor.

»Mir scheint, dass ich den Mann schon einmal gesehen habe, und zwar beim Schneidermeister Hoppe in der Mittelstraße. Er hat dort auf einem Tisch gesessen und Knöpfe an einen Rock genäht.«

Werpel bedankte sich und machte sich in seiner mitgebrachten Kladde weitere Notizen. Die Herren Dove und Dr. Danewitz baten schließlich, sich entfernen zu dürfen.

»Ja, selbstredend. Sie haben es gut, auf mich wartet noch einiges an Arbeit. Aber wie heißt es doch so schön: Ein immer helles Licht beleuchte deinen Weg - die Pflicht.«

Als sich alles entfernt hatte, die Zeugen, der Arzt und der Wagen mit dem Toten, schnappte sich Werpel den Constabler Krause und marschierte mit ihm Richtung Mittelstraße. Das war zu Fuß ein ganzes Stück: zuerst durch den Thiergarten hindurch zum Brandenburger Thor und dann Unter den Linden entlang bis zur Schadowstraße.

Krause murrte über den langen Marsch. »So wat müsste eijentlich vaboten werden, weil et schlimma is als det Turnen beim alten Vata Jahn.«

Streng sah Werpel ihn an, denn er wollte keine Scherereien mit seinen Oberen. »Den Namen möchte ich nicht gehört haben!« Im Zuge der Karlsbader Beschlüsse war der Turnvater und Burschenschafter Friedrich Ludwig Jahn als Demagoge verfolgt worden und hatte fünf Jahre in preußischen Gefängnissen absitzen müssen. Das Turnen war in Preußen und anderen deutschen Staaten verboten worden.

Bei Hoppe saß man gerade beim Mittagessen und war über die Störung durch die beiden Polizeibeamten nicht gerade erfreut. Schlurfend kam Hoppe die Stiege herunter und öffnete die Haustür.

»Haben Sie einen Gesellen, der abgängig ist?«, fragte Werpel ohne lange Vorrede.

Hoppe, der so beleibt war, wie es ein Schneider eigentlich niemals hätte sein dürfen, erklärte, zwar einen Gesellen zu haben, aber der schliefe sicherlich noch oben in seiner Kammer über der Stallung, weil er in den Nächten vom Sonnabend zum Sonntag immer erst spät nach Hause käme. Und sonntags würde er, anders als in der Woche, auch nicht mit der Familie essen. Was man denn von ihm wolle?

»Im Thiergarten hat sich einer aufgehängt, und der Dr. Danewitz meint, dass er ihn schon mal bei Ihnen gesehen hat.«

Hoppe brauchte ein paar Sekunden, das Gehörte richtig einzuordnen. »Der Dr. Danewitz, der lässt bei uns arbeiten, das stimmt. Und zuletzt hat ihm mein Ludwig einen neuen Rock angemessen. Aber der, der Ludwig, das ist einer von den Fröhlichen, der tut sich bestimmt nich uffhängen. Schon nicht, weil er eine Braut hat, die Anna, um die ihn alle beneiden.«

»Det is aba ’n janz schönet Luda, die Anna!« Oben war das Fenster aufgegangen, und die Frau Schneidermeister hatte sich dieses Kommentars nicht enthalten können.

»Ruhe!«, rief Werpel nach oben. »Hier spricht nur der, der von mir vorher gefragt worden ist. Lassen Sie uns einmal Ihren Gesellen in Augenschein nehmen.«

Hoppe lotste sie durch den schmalen Hausflur in den Hof und führte sie zum Stallgebäude. Von der Seite führte eine wacklige Leiter zu einer Luke hinauf, mit der die Schlafstube des Gesellen verschlossen werden konnte.

»Die Leiter klettern Sie mal rauf, Krause«, sagte Werpel.

»Ich bin doch kein …« So schnell fiel ihm kein Tier ein, das für einen Vergleich geeignet war. »… kein Huhn, kein Affe, kein Papagei - oder was weiß ich.«

Der Constabler stieg vorsichtig nach oben, immer gegenwärtig, dass eine der Sprossen unter seinen schweren Stiefeln zersplittern könnte. Doch er kam heil oben an und zog die Luke auf, und zwar so heftig, dass es ihn fast in die Tiefe riss. »Hier is keena!«, schrie er, nachdem er den Kopf in die Kammer gesteckt hatte. »Aba hier liegt wat.« Mit einem Zettel in der Hand kraxelte er wieder nach unten.

»Geben Sie mal her, Krause!« Werpel erkannte sofort, dass es sich um einen Abschiedsbrief handelte.

Meine liebe Braut, ich bitte Dihr um Vergebung, aber ich konte nicht anders. Meine Schult wiecht zu schwer.

Dein Ludwig

»Also hat er sich wirklich erhängt«, stellte Werpel fest und fixierte den Schneidermeister. »Von Schuld ist die Rede. Wissen Sie, welchen Verbrechens er sich schuldig gemacht haben könnte?«

Hoppe brauchte nicht lange nachzudenken. »Nein, der war immer treu und redlich.«

»Det wird doch allet ’n Irrtum sin!« Pauline Hoppe hatte nun auch die sonntägliche Tafel verlassen und war auf den Hof geeilt. »Keena weeß doch nischt Jenauet nich.« Sie stieß ihrem Mann den Ellenbogen in die Seite. »Jeh doch mal mit dem Herrn Commissarius mit, Heinrich, und kiek dir den Kerl an, der sich da uffjehängt hat. Unsa Ludwig isset bestimmt nich jewesen.«

Werpel nickte. »Eine gute Idee. Hoppe, Sie begleiten mich mal zur Charité!«

»Kann ich nicht erst aufessen, das wird doch alles kalt.«

»Die Leiche ist wichtiger als Ihr totes Karnickel - also hopp, hopp!«

Zu dritt marschierten sie los, vorne Werpel und der Schneidermeister, dahinter der Constabler. Pauline Hoppe zeterte, dass es so aussehe, als hätte ihr Mann einen Mord begangen und würde nun arretiert werden. Werpel überhörte es gnädig und legte es nicht als Widerstand gegen die Staatsgewalt aus, schließlich war Sonntag heute. Weit war es nicht. Es ging die Friedrichstraße hinauf, über die Spree hinweg und dann bei der Tierärztlichen Hochschule links in die Karlstraße hinein. Der Tote aus dem Thiergarten war von den Gehilfen in einen kühlen Raum gebracht worden. Der Stadtphysicus hatte ihn noch nicht in Augenschein nehmen können, wurde Werpel mitgeteilt, denn zum einen sei heute Sonntag, und zum anderen befinde sich Herr Professor Wagner auf einer Reise nach Hamburg, um dort Brandopfer zu identifizieren.

Der Schneidermeister war ein sehr sensibler Mensch, und so musste ihn Werpel mal schieben, mal hinter sich herziehen, bis sie endlich vor der Wanne aus Zinkblech standen, in die man den Selbstmörder gelegt hatte.

»Das ist er«, hauchte Hoppe. »Gott, der Ludwig …« Werpel musste Hoppe stützen und dafür sorgen, dass er sich im Vorraum einen Augenblick auf einer Bank niederlassen konnte. »Und einen Schluck Wasser für ihn!«

Sie brauchten gut zehn Minuten, bis der Schneidermeister wieder einigermaßen bei Kräften war. Er hatte aber noch weiche Knie, als sie das Gelände der Charité wieder verließen und zur Georgenstraße liefen, denn Hoppe hatte sich erinnern können, dass die Braut seines Gesellen Anna hieß und Dienstmädchen in der Georgenstraße war. Bei wem allerdings, hatte er vergessen.

»Macht nichts«, war Werpels Kommentar. »Ich bin dafür bekannt, dass ich jede Nadel im Heuhaufen finde.«

Diese Arbeit überließ er allerdings dem Constabler Krause, der in der Georgenstraße an den Klingelzügen reißen und sich nach einer Dienstmagd namens Anna erkundigen musste. Beim Auskultator Krüger hatte er Glück.

»Ja, wir haben eine Anna.«

Ein Ruf ins Innere des Hauses lockte sie an die Tür.

»Bist du die Braut des Ludwig …« Erst jetzt bemerkte Werpel, dass er den Nachnamen des Erhängten noch gar nicht eruiert hatte.

»Dölau«, half ihm Hoppe aus.

»… des Schneidergesellen Ludwig Dölau?«, vollendete Werpel seinen Satz. Nur wenn er es aussprach, konnte es als amtlich gelten.

»Ja, det bin ick, und balde heiraten wa ooch.«

»Daraus wird nun nichts mehr werden«, sagte Werpel. Anna erschrak. »Wieso? Ham Se ihm einjespunnen?«

Werpel wurde hellhörig. »Nein. Wieso sollten wir ihn eingesperrt haben?«

»Ick meine ja nur so …« Anna war helle und hatte sofort begriffen, dass sie da einen Fauxpas begangen hatte.

»Nun denn …« Selbst Werpel, dem man nicht nachsagen konnte, besonders einfühlsam zu sein, zögerte, dem Dienstmädchen die Wahrheit zu sagen. Er holte tief Luft.

»Einmal musst du es ja erfahren …«

»Wat denn?« Anna ahnte die Katastrophe und begann schon zu schluchzen, ehe der Commissarius ihr eröffnet hatte, was geschehen war.

»Er hat sich heute Nacht im Thiergarten erhängt.« Anna war einer Ohnmacht nahe und musste von Werpel und dem Constabler gestützt werden. »Det er mir det antun musste!«, schluchzte sie.

»Gott, Kind, es gibt noch tausend andere Männer auf der Welt, die du heiraten kannst«, sagte Werpel. Es war eigentlich gut gemeint, löste aber einen Weinkrampf bei Anna aus.