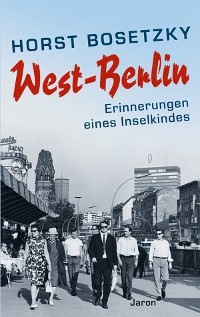

Kitabı oku: «West-Berlin», sayfa 2

Dem Osten trotzen (I): Die Blockade

Die Angst des West-Berliners vor den Russen und ihren Erfüllungsgehilfen in der SBZ beziehungsweise DDR war ebenso berechtigt wie hysterisch. Der RIAS, ein (Propaganda-)Sender der Amerikaner, berichtete Tag für Tag ausführlich über die Missstände und Menschenrechtsverletzungen in der »Zone«, und auch die West-Berliner Tageszeitungen waren eindeutig parteiisch. Es war aber auch wirklich ein Horrorszenarium, was sich dem West-Berliner ringsum darbot. Da gab es die Aktion »Ossawakim«, bei der Tausende von deutschen Spezialisten in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in die UdSSR verschleppt wurden; da existierten die sowjetischen Sonderlager – wie das mit der Nr. 7 im ehemaligen KZ Sachsenhausen –, in denen Regimegegner gefangen gehalten wurden, manche fast noch Kinder und manchmal wegen lächerlicher Vergehen; da hatte man in der SBZ Tausende von Großbauern, Ärzten, Apothekern, Hoteliers und Firmeninhabern unter aberwitzigen Vorwänden verhaftet, eingesperrt und enteignet; da waren immer wieder unliebsame Journalisten in den Osten entführt worden; und da hatte man in Schauprozessen angeblich nicht mehr linientreue Genossen nach Art eines Roland Freisler angeklagt, verurteilt und hingerichtet. Unvergessen waren auch die Massenvergewaltigungen durch Soldaten der Roten Armee, aber auch die Bilder, die die NS-Propaganda über die »kommunistischen Untermenschen« verbreitet hatte. Kein Wunder, dass unter diesen Umständen die Devise »Lieber tot als rot« die Runde machte. Curt Riess schreibt von den West-Berlinern: »(…) schließlich wussten sie: An dem Tage, an dem die Westmächte die Stadt räumten, würden viele von ihnen aufgehängt werden.«

Der West-Berliner ahnte natürlich, warum die Russen die Blockade einsetzten. Erstens aus Rache für die Niederlage, die sie und ihre deutschen Handlanger bei den Wahlen am 20. Oktober 1946 erlitten hatten. Man kannte ja noch das alte Motto: »Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag’ ich dir den Schädel ein!« Zweitens, um die Amerikaner, Briten und Franzosen aus West-Berlin zu vertreiben. Im Osten wussten sie, dass der West-Berliner nicht aufgeben würde, solange er sich des Beistands dieser Länder sicher sein konnte. Drittens passte es den Russen gar nicht, dass die Westalliierten ihnen mit dem Außenposten West-Berlin so genau dabei zusehen konnten, wie sie versuchten, ihre Besatzungszone und Ost-Berlin zu »bolschewisieren«. Die Russen mussten die (Halb-)Stadt als Pfahl im Fleische empfinden. Und viertens war es eine Kraftprobe, die Aufschluss über die Strategie und Stärke des Westens geben konnte. Die Russen rechneten damit, dass die Amerikaner, Briten und Franzosen aus West-Berlin abziehen und nicht riskieren würden, dass zweieinhalb Millionen Menschen verhungerten. Damit hätte Moskau sein Spiel gewonnen, in Europa und weltweit.

Wie Moskau die Sache sah, konnte der West-Berliner, wenn er diese Blätter denn jemals in die Hand nahm, im Neuen Deutschland oder der Täglichen Rundschau nachlesen oder im östlichen Berliner Rundfunk hören. Dass das so war, dafür wurde gesorgt.

So schildert Curt Riess, wie ein mit ihm befreundeter ADN-Korrespondent »zum Befehlsempfang« in Karlshorst weilt und von einem Major Faktorowitsch und einer seiner Mitarbeiterinnen auf die richtige »Sprachregelung« eingestimmt wird. Besondere Zielscheiben sind dabei zwei Amerikaner: General Lucius D. Clay, der die Luftbrücke organisiert, und Stadtkommandant Oberst Frank Howley. »In West-Berlin hat sich (…) eine Agentur der westlichen Imperialisten unter Führung Clays und Howleys eingenistet. Sie wollen von Berlin aus den demokratischen Aufbau in unserer Zone stören. Sie entsenden Spione, und sie rauben West-Berlin aus. Nun, wir haben die Westmächte nicht nach Berlin gelassen, um ihnen zu gestatten, von hier aus das deutsche Volk gegen die Sowjetunion aufzuhetzen. Wir haben sie nach Berlin kommen lassen, damit sie gemeinsam mit uns ein friedliches, fortschrittliches, entmilitarisiertes und demokratisches Deutschland aufbauen. Sie haben aber seit Monaten gesehen, wie Clay das sabotiert. Die Westmächte haben überhaupt kein Recht mehr, sich in Berlin aufzuhalten. Ihre Anwesenheit ist eine Provokation!« Die Mitarbeiterin erklärt die Aufgabe der östlichen Medien. Ihre Aufgabe bestehe darin, »der deutschen Öffentlichkeit klarzumachen, dass es im Interesse der Deutschen selbst liegt, dass die Amerikaner und die Briten aus Berlin verschwinden. Die Sowjetunion sieht Berlin als Hauptstadt eines geeinten Deutschlands an. Die Imperialisten dagegen sind nur hierhergekommen, um Deutschland zu spalten. Das deutsche Volk darf sich das nicht bieten lassen. Und ich sage Ihnen, die Amerikaner werden von hier verschwinden!«

Doch das soll sich bald als Irrtum erweisen. Die alten zweimotorigen C-47 aus dem Zweiten Weltkrieg werden von den Amerikanern durch leistungsfähigere C-54 »Skymaster«. (DC-4) ersetzt; die Briten beteiligen sich an der Luftbrücke, fliegen mit den C-47 ihren Flugplatz Gatow an und setzen auf Havel und Wannsee Wasserflugzeuge vom Typ »Sunderland« ein; die Franzosen beginnen mit dem Bau des Flughafens Tegel. Mit »fliegenden Güterwagen« vom Typ C-82 werden schwere Bauteile nach West-Berlin geflogen, auch solche für ein dringend benötigtes Kraftwerk.

Auf insgesamt 279 962 Flügen werden 2 342 257 Tonnen nach Berlin geflogen. Mit äußerster Präzision bewegen sich die Maschinen dicht hintereinander durch die engen Luftkorridore, zum Teil fliegen sie in fünf verschiedenen Gruppen übereinander.

Die West-Berliner Schüler strecken ihre Ärmchen jubelnd den »Rosinenbombern« entgegen, und ihr besonderer Liebling wird der Leutnant Carl S. Halverson, der Schokoladentafeln an selbstgebastelten kleinen Fallschirmen zur Erde schweben lässt. In der »Aktion Storch« werden bedürftige Kinder in den Westen ausgeflogen und vorübergehend bei Gasteltern untergebracht.

Einer der rund 213 000 »Rosinenbomber« der Luftbrücke, 1948

Es war eine harte Zeit für die West-Berliner. »Sie murrten nicht«, so Curt Riess, »aber sie schimpften, und zwar auf die Russen. Es war erstaunlich, wie offen sie das taten, zum Beispiel in der Untergrundbahn oder der Stadtbahn, und sie hörten auch nicht auf, wenn sie in den sowjetischen Sektor kamen. Besonders aber schimpften sie auf die Ostzeitungen, die Blätter, die von Deutschen im Dienste der Russen gemacht wurden. – Die Ostpresse wurde damals k. o. geschlagen (…).«

Der West-Berliner sitzt im Dunkeln, kocht sein Süppchen nachts um ein Uhr, wenn sein Bezirk mal keine Stromsperre hat, isst grausam schmeckende Trockenkartoffeln und friert (»Ick kann jar nich so ville zittern, wie ick friere!«), aber er denkt nicht daran aufzugeben. Was ihm hilft, sind der schwarze Markt und der Schmuggel aus der Ostzone. Die Stimmung ist einmalig: »Unwahrscheinlich, gespenstisch, gelebter Surrealismus.«. (Curt Riess)

Natürlich hätte Stalin jeden Tag den Befehl geben können, die »Rosinenbomber« abzuschießen, doch er gibt ihn nicht, denn in Moskau weiß man, dass das mit einiger Wahrscheinlichkeit den Dritten Weltkrieg auslösen würde. Schließlich wird man müde und sieht ein, dass man den West-Berliner und die Westmächte mit einer Blockade nicht in die Knie zwingen kann. Am 5. Mai 1949 vereinbaren die vier Großmächte das Ende der Blockade und legen den offiziellen Termin fest auf den 11. Mai 1949, 24 Uhr. Es wird eine Sternstunde West-Berlins. »(…) das war in Berlin wie bei einer großen Premiere. Jeder, der etwas war oder etwas sein wollte, fuhr hinaus zur amerikanisch-britischen Kontrolle der Autobahn (…). Es war ein wenig so, wie es am 14. Juli auf den Pariser Straßen ist. Jawohl, es wurde auf der Autobahn getanzt (…). Berlin schien die glücklichste Stadt der Welt. Es war alles wie im Märchen.«. (Curt Riess) Es gibt plötzlich wieder alles zu essen und Strom und Gas zu jeder Tageszeit. Und Straßen- und U-Bahnen fahren auch noch nach 18 Uhr.

Welch glanzvoller Sieg! Und wir können es in einem Satz zusammenfassen: Mit der Blockade und ihrer Überwindung wird der West-Berliner geboren.

Für Curt Riess ist es aber auch eine Wiedergeburt: »(…) wenn ich mir überlege, wie ruhig die Berliner in diesen Tagen blieben, in denen so Unerhörtes über sie verhängt wurde, dann tauchte langsam ein Bild vor mir auf, das schon ein wenig alt und vergilbt war und dessen Existenz ich schon vergessen hatte: das Bild des Berliners aus den guten Vor-Hitler-Zeiten. Ja, so war er: Vieles war ihm schnuppe, er war ein bisschen skeptisch und gleichgültig, kess, mit einem gewissen trockenen Humor begabt, äußerlich rau, aber dennoch immer hilfsbereit, und von einer Kameradschaft, wie der Asphalt übervölkerter Städte sie schafft, vor allem aber: Er war schnell und hell in seinen Reaktionen. Ja, so war der Berliner einmal gewesen, und so hatten wir ihn in hundertfacher Ausführung kennen gelernt (…). Und nun war er, sozusagen über Nacht, wieder geboren. Er war wieder da, der alte Berliner. Und vielleicht, so dachte ich jetzt, war er nie wirklich fort gewesen. Vielleicht hatte er auch unter den Nazis weitergelebt, und vielleicht war das der Grund dafür, dass die Nazis Berlin nie richtig erobert hatten. (…) Ja, vielleicht könnte man sagen, dass Berlin auch unter den Nazis eine Art belagerte Stadt gewesen war, so dass die Erfahrungen, die die Berliner jetzt durchmachten, ihnen nicht ganz neu waren. Das mochte ihre Ruhe erklären, als nun die Flugzeuge der ›Operation Vittles‹ mit wenigen Sekunden Abstand über ihren Häuptern dahinbrausten. Denn diese Ruhe wurde für jeden unvergesslich, der die Blockade von Berlin miterlebte.«

Riess spricht hier nicht vom Ost- und West-Berliner, sondern nur vom Berliner generell, denn auch der Ost-Berliner war ja von der Blockade betroffen: »Berlin war keine viergeteilte Stadt mehr. Berlin – das waren jetzt zwei Städte, die, wenn sie an den entgegengesetzten Enden der Welt gestanden hätten, nicht weiter voneinander hätten entfernt sein können.« Nehmen wir das Ergebnis der letzten freien Wahlen, dann können wir sagen, dass vielleicht ein Fünftel der Ost-Berliner mit heißem Herzen und/oder kühler Berechnung auf den Sozialismus und den »ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden« setzte. Die große Mehrheit der Ost-Berliner war aber sicherlich nicht glücklich über ihr Schicksal und fühlte sich zu vielen Jahren SBZ beziehungsweise DDR verurteilt. Aber dies kann ein West-Berliner nicht recht beurteilen und muss warten, bis das Buch »Der Ost-Berliner als solcher« erscheint.

Wir hier können uns nur mit dem West-Berliner als solchem beschäftigen. War er mit der Blockade geboren worden, so wuchs er in den Jahren bis zur Mauer heran, um mit ihrem Bau und in der Zeit bis zur Wende so richtig zu reifen. Was ihm dabei half, waren herausragende Persönlichkeiten.

Frontstadthelden mit Charisma

In der Herrschaftssoziologie Max Webers bezeichnet Charisma die als außergewöhnlich geltende Qualität einer Persönlichkeit, die auf dem Glauben an ihre Berufung oder ihre »Heiligkeit« beruht und freiwillige Gefolgschaft begründet. Auch die moderne Massendemokratie kann nach Weber ohne charismatische Führerfiguren keinen Erfolg haben.

Der West-Berliner nun verehrt drei seiner Oberen in der hier gemeinten Art und Weise, davon zwei ganz besonders heftig: Ernst Reuter und Willy Brandt. Beginnen wollen wir aber mit einer Frau, mit Louise Schroeder (1887 – 1957).

Im zweiten Nachkriegsmagistrat ist Louise Schroeder Dritte Bürgermeisterin. Als dann 1947 Oberbürgermeister Otto Ostrowski von der Stadtverordnetenversammlung abgewählt wird und Ernst Reuter wegen des Vetos der Sowjets sein Amt nicht antreten kann, wird sie vom 8. Mai 1947 bis zum 7. Dezember 1948 amtierende Oberbürgermeisterin. Zu diesem Zeitpunkt hat sie schon viel erlebt.

In Hamburg-Altona als Tochter eines Arbeiters geboren, arbeitet Louise Schroeder nach Mittelschule und kaufmännischer Gewerbeschule für Mädchen als Sekretärin, tritt mit 22 Jahren in die SPD ein, bleibt unverheiratet, widmet sich mit ganzer Kraft der Sozialarbeit und wird nach dem Ersten Weltkrieg immer wieder in den Reichstag gewählt, wo sie aber so unauffällig wirkt, dass sie dem KZ entgeht und nur unter Polizeiaufsicht gestellt wird. Als Verkäuferin in Hamburg schlägt sie sich durch, kehrt aber im Krieg nach Berlin zurück, wo man besser untertauchen kann. Zweimal wird sie ausgebombt. Vom Frühjahr 1944 an arbeitet sie im besetzten Dänemark und erlebt dort das Ende des Krieges. Als Kurt Schumacher die SPD wiederaufbaut, ist sie in Berlin dabei. Auch als Bürgermeisterin bleibt sie dem einfachen Leben treu. Sie wohnt möbliert bei einer Freundin und fährt mit U- und Straßenbahn ins Stadthaus, obwohl ihr ein Dienstwagen zur Verfügung steht. Sie geht kaum aus, abends liest sie vornehmlich zu Hause Akten.

Keiner traut ihr zu, dem Terror der SED-Kämpfer standzuhalten, als diese am 23. Juni 1948 den Sitzungssaal der Stadtverordneten stürmen; niemand hält sie für stark genug, eine zerrissene, hungernde und zerstörte Stadt zu regieren und einen riesigen Verwaltungsapparat in den Griff zu bekommen – doch sie schafft es.

Curt Riess schildert sie so: »Sie war klein, schmal, zerbrechlich. Unter stark ergrautem Haar sah man ein kluges, gütiges Gesicht, intelligente Augen hinter einer etwas zu großen Hornbrille. Die Frau war einfach, vielleicht ein wenig zu spießbürgerlich angezogen. Sie wirkte ernst und gefasst (…).«

Der dankbare West-Berliner macht sie zur Ehrenbürgerin seiner (Halb-)Stadt und benennt den Oskarplatz im Wedding nach ihr. Sie wächst dem Volk so ans Herz, dass man einen 50 Jahre alten Schlager hervorkramt, um ihr zu huldigen: »O Louise, keine Frau ist so wie diese!«

Ernst Reuter fungiert vom 7. Dezember 1948 bis zu seinem Tode am 29. September 1953 als Regierender Bürgermeister. Der West-Berliner weiß wenig von ihm, höchstens, dass Reuter vor dem Zweiten Weltkrieg aus verschiedenen Betriebsgesellschaften die BVG geschmiedet hat, dass er Oberbürgermeister von Magdeburg war und dass er vor den Nationalsozialisten in die Türkei geflüchtet ist.

Auf die Welt kommt Ernst Reuter am 29. Juli 1889 im heute dänischen Apenrade. Das Abitur macht er 1907 in Leer, in Ostfriesland also – doch nie lästert der West-Berliner später darüber und sagt: »In Aurich ist’s traurig, in Leer noch viel mehr.« Nach der Schule studiert er in Marburg und München Philosophie und Soziologie – etwas, das nach Meinung des West-Berliners nur zu einem qualifiziert: zum Taxifahren (nicht als Fahrgast, sondern als Kutscher). Anschließend arbeitet er als Privatlehrer und, nach seinem Eintritt in die SPD, bei der Partei. Im Ersten Weltkrieg wird er als Feldjäger an der Ostfront schwer verwundet, kommt in Gefangenschaft, schließt sich den Bolschewisten an und wird zum Volkskommissar der Wolgadeutschen Republik ernannt. 1918 kehrt er nach Berlin zurück und tritt der KPD bei. Unter dem Decknamen »Friesland« leitet er 1919 als Moskaus Mann den Spartakistenaufstand. Lenin war begeistert von ihm.

Den West-Berliner juckt das alles nicht, und man fühlt sich an den Film Manche mögen’s heiß erinnert, in dem sich der liebestolle Millionär am Ende auch nicht daran stört, dass sich die von ihm so heiß begehrte Schöne aus der Damenkapelle als Mann entpuppt.

Im Januar 1922 kehrt Reuter in die SPD zurück, wird in den Reichstag gewählt und später von den Nationalsozialisten ins KZ gesteckt. Als englische Freunde seine Freilassung erwirken können, emigriert er in die Türkei und wird dort Professor für Städtebau und Stadtplanung an der Verwaltungsakademie Ankara.

Im November 1946 kehrt Ernst Reuter nach Berlin zurück und übernimmt wiederum das Verkehrsdezernat. Als Curt Riess ihm zum ersten Mal begegnet, hatte er einen Revolutionär erwartet, aber: »Ich sah einen behäbigen, gut bürgerlichen Mann, der allerdings schon, wenn er einen aus seinen schönen Augen ansah oder zwei, drei Worte hinwarf, bedeutend wirkte. Aber gleichzeitig spürte man eine gewisse Müdigkeit, ja Niedergeschlagenheit.« Reuters Frau Hanna erzählt Riess, »er sei ein Familienvater wie tausend andere Männer auch, er habe keine Launen, weil er keine Zeit dafür habe. Manchmal sehe sie ihn tagelang nicht, denn er eile von einer Besprechung in die andere.« Reuters Sekretärinnen berichten, er »sei keine Primadonna, mache niemals Szenen, sein Ton bleibe immer gleichmäßig ruhig. Vielleicht trinke er ein wenig zu viel starken Kaffee und rauche zu viele Zigarren.«

Die Kommunisten hassen Reuter als Renegaten und verweigern ihm nach seiner Wahl die Bestätigung als Oberbürgermeister. Seine antisowjetischen Ausfälle könnten Ton und Inhalt nach aus dem Propagandaministerium Goebbels’ kommen, wirft man ihm vor. »Wird ein Türke Oberbürgermeister?«, fragen die kommunistischen Blätter voller Polemik.

Seine Sternstunde hat Ernst Reuter am 9. September 1948, also während der Blockade und angesichts des nahenden Winters, als sich auf dem Platz der Republik vor dem Reichstag 300 000 Berliner zu einer Kundgebung versammeln. Mit nasaler Stimme – wie mit zugehaltener Nase – und voller Leidenschaft appelliert er an die Staaten des Westens, seinen Teil Berlins vor den Kommunisten zu retten:

Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Dieses Volk von Berlin ruft heute die ganze Welt, denn wir wissen, worum es heute bei den Verhandlungen im Kontrollratsgebäude (…) (geht). In allem diesem Handeln und Verhandeln wollen wir Berliner kein Tauschobjekt sein. (…) Ihr Völker der Welt, Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien! Schaut auf diese Stadt und erkennt, dass Ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft und preisgeben könnt!

Diese Rede lässt Ernst Reuter für den West-Berliner unsterblich werden, das »Ihr Völker der Welt – Schaut auf diese Stadt« zitiert dieser unentwegt, und wenn es ironisch gemeint ist. Er vergöttert Ernst Reuter und trennt sich seinetwegen vom Knie, gibt dem Platz, an dem Hardenberg-, Bismarck-, Marchstraße, Otto-Suhr-Allee und die heutige Straße des 17. Juni zusammenstoßen, seinen Namen. Ernst-Reuter-Platz heißt auch die U-Bahnstation. Ernst Reuters Markenzeichen, die Baskenmütze, hat einen so hohen Symbolwert wie etwa die Jakobinermütze. Am liebsten hätte der West-Berliner seine Insel im roten Meer Ernst-Reuter-Stadt Berlin genannt, doch solche Ehrungen waren ja DDR-Brauch – siehe Wilhelm-Pieck-Stadt Guben oder, gleich ganz radikal, Karl-Marx-Stadt für Chemnitz – und somit völlig undenkbar.

Peter Merseburger urteilt über Ernst Reuter so, wie es der West-Berliner nicht anders formuliert hätte: »Reuters unerhörtes Charisma, über das er zweifellos verfügte, gab den West-Berlinern Mut und Kraft, auch unter schwierigsten Bedingungen, etwa zur Zeit der Blockade, auszuharren.« Er zitiert auch Reuters Satz, Berlin sei ein »Pfahl im Fleisch des satanischen, teuflischen Systems, das uns und die Welt vom Osten bedroht«. Solange West-Berlin aber standhielte, sei die Konsolidierung des Systems in der Ostzone unmöglich. Nach General Maxwell D. Taylor, erst Berliner Stadtkommandant und später militärischer Berater John F. Kennedys, habe es in der ganzen westlichen Welt »keinen besseren Kämpfer im Kalten Krieg« gegeben als Ernst Reuter.

Nach Ernst Reuter kommt – mit den Zwischenstationen Walther Schreiber (CDU) und Otto Suhr (SPD) – Willy Brandt, der dessen »junger Mann«, sein politischer Ziehsohn war. Vom 3. Oktober 1957 bis zum 4. November 1965 ist Willy Brandt Regierender Bürgermeister, weithin in einer Großen Koalition mit der CDU; und zu seinen Senatoren gehören so renommierte und vom West-Berliner hochgeschätzte Frauen und Männer wie Ella Kay (SPD – Jugend und Sport), Joachim Tiburtius (CDU – Volksbildung), Kurt Exner (SPD – Arbeit und Soziales) und Karl Schiller (SPD – Wirtschaft).

Am 18. Dezember 1913 wird Willy Brandt unter dem Namen Herbert Frahm in Lübeck geboren. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung muss er als Mitglied von SAP und SPD nach Skandinavien flüchten, wo er sich Willy Brandt nennt, als Journalist arbeitet und im Widerstand gegen Hitler tätig ist. 1938 nimmt er die norwegische Staatsbürgerschaft an. 1945 kehrt Brandt nach Deutschland zurück und wird als Kurt Schumachers Mann nach Berlin geschickt. Er ist Korrespondent skandinavischer Zeitungen und arbeitet außerdem für die norwegische Militärmission in West-Berlin. Für die SPD wird er 1949 als Vertreter Berlins in den Bundestag geschickt.

Für seinen Lebensweg entscheidend ist das Zusammentreffen mit Ernst Reuter. Als Brandt ihm 1947 im Hause von Annedore Leber in Zehlendorf zum ersten Mal begegnet, ahnt er das – Peter Merseburger zufolge – sofort. »Beinahe lyrisch vergleicht er ihn einmal mit ›einem alten Baum, der vielen Stürmen getrotzt hat und um den man sich gerne lagert, weil man sich da so geborgen fühlte‹.« Und weiter Peter Merseburger in seiner Brandt-Biografie: »Reuter nun, der intime Kenner Russlands und des Bolschewismus, der immer wieder die ›totalitäre Wesensverwandtschaft‹ zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus hervorhebt und zum Symbol für den Freiheitskampf West-Berlins wird, übt auf Brandt einen Einfluss aus, der schwerlich zu überschätzen ist. Am politischen Himmel und in der Welt des Geistes, meint Brandt, hätten sie beide dieselben Sterne gehabt.«

Brandt hat nicht nur gegen Pankow und Moskau zu kämpfen, sondern auch gegen die eigenen SPD-Genossen um Franz Neumann und dessen »Keulenriege«. Damit macht er beim West-Berliner viele Pluspunkte. Als der Regierende Bürgermeister Otto Suhr nach seiner Wahl zu kränkeln beginnt, erobert Willy Brandt nach und nach die politische Bühne, seinen großen Durchbruch hat er aber erst am 5. November 1956, als sich vor dem Schöneberger Rathaus Hunderttausende von West-Berlinern versammeln, um gegen die brutale Niederschlagung des Ungarnaufstandes zu protestieren. Die Menge ist aufgebracht und buht die einheimischen Politiker aus, als sie mit ihren Phrasen kommen. Auch Willy Brandt kann sie zunächst nicht beruhigen, obwohl er Boykottmaßnahmen gegen die Sowjetunion und den Abbruch der diplomatischen Beziehungen fordert. Die Menge setzt sich in Bewegung, um die sowjetische Botschaft Unter den Linden zu stürmen. Brandt springt in einen Lautsprecherwagen der Polizei, setzt sich an die Spitze des Zuges und leitet ihn zum Mahnmal für die Opfer des Stalinismus am Steinplatz, wo er die Leute beruhigen kann. Er weiß, dass Zwischenfälle an der Sektorengrenze den Dritten Weltkrieg auslösen können, denn die Volkspolizei und russische Panzer stehen schussbereit in den Nebenstraßen. Das macht er mit dem Megaphon in der Hand später auch aufgebrachten Jugendlichen auf der Straße des 17. Juni klar und führt sie zum Sowjetischen Ehrenmal, wo sie sich abreagieren können. Er lässt die deutsche Nationalhymne spielen – Einigkeit und Recht und Freiheit –, und alle stimmen ein. Nun ist klar, dass er der einzige Politiker in West-Berlin ist, der die Massen zähmen kann, und fortan ist er der Held der öffentlichen Meinung. Seine Frau Rut und er werden zum Traumpaar des West-Berliners. Am 3. Oktober 1957 wird er zum Regierenden Bürgermeister gewählt und steigt, wie Peter Merseburger schreibt, zum »Nebenaußenminister« der Bundesrepublik und zum »Gegenkönig« Adenauers auf. Als Sonderbotschafter der Freiheit Berlins und der deutschen Sache wird er von den Bonnern rund um die Welt geschickt und ist in den Zeitungen an der Seite von Präsident Eisenhower, Hammarskjöld, Hirohito und Nehru zu sehen.

Am höchsten steigt sein Stern, als Chruschtschow am 27. November 1958 die Westmächte ultimativ auffordert, sich innerhalb eines halben Jahres aus West-Berlin zurückzuziehen und dieses in eine »entmilitarisierte freie Stadt« umzuwandeln. Das trifft den West-Berliner wie ein Keulenhieb, und seine Urangst, eines Tages doch vom Osten vereinnahmt zu werden, bricht wieder hervor. Das ist Willy Brandts Chance, sich endgültig zu profilieren. Automatisch wird er zum Sprecher für ganz (West-)Berlin und »zum Symbol seines Abwehrwillens und Freiheitskampfes, den es seit der Blockade nun zum zweiten Mal führen muss«. Brandt wird in diesen Tagen und Wochen »durch Chruschtschow auf die Bühne der Weltpolitik katapultiert«. (Peter Merseburger). Von John Foster Dulles erhält er das Versprechen, dass die USA West-Berlin nicht fallenlassen werde, und vor dem Europarat in Straßburg beschwört er die Delegierten, eine Abtrennung West-Berlins vom Bund nicht zuzulassen – oder es werde »auf niedriger Flamme gar gekocht«. Brandt trifft den UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld, und New York feiert ihn mit einer Konfettiparade. »Willy, Willy!«, ruft die begeisterte Menge – und: »Bleib weiter fest!« Der Stichtag des Ultimatums verstreicht – West-Berlin ist wieder einmal gerettet, obwohl die Krise weitergeht.

Willy Brandt am 16. August 1961 nach Abriegelung des Sowjetsektors

Den Mauerbau am 13. August 1961 kann Willy Brandt nicht verhindern – allerdings hat der West-Berliner das auch niemals von ihm erwartet. Doch er begleitet den amerikanischen Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson, als der den West-Berlinern sein Mitgefühl ausspricht und die Garantien der USA unterstreicht und erneuert, und er zeigt sich an der Seite Konrad Adenauers, der sich – immerhin neun Tage nach dem Mauerbau – ein paar Stunden Zeit nimmt, in West-Berlin aufzutauchen.

Willy Brandts Aufstieg geht weiter: 1961 wird er Kanzlerkandidat der SPD, 1964 ihr Vorsitzender, 1966 in der Großen Koalition mit der CDU unter Kurt Kiesinger Vizekanzler und Außenminister und 1969 Bundeskanzler.

Der West-Berliner als solcher – selbst wenn er immer CDU, FDP oder gar nichts gewählt hat – ist glücklich. Einer aus seinen Reihen steht an der Spitze der Bundesrepublik. Von Adenauer und den Bonnern hat er sich immer verraten und verkauft gefühlt – waren es doch die Amerikaner und nicht etwa die Bonner, die ihn vor den roten Horden gerettet haben. Und nun ist ein West-Berliner Bundeskanzler, da ist die Berliner Sache ja in besten Händen! Und der West-Berliner hat Recht mit seinem politischen Instinkt, denn schließlich ist es die Ostpolitik Willy Brandts, die dafür sorgt, dass sich die Sowjetunion beziehungsweise Russland aus Berlin und der DDR zurückzieht, dass seine Insel wieder ein schönes Festland wird.

Der Autor, ein glühender Verehrer Willy Brandts, bedauert, dass es den alten Brauch nicht mehr gibt, herausragende Männer und Frauen mit der Beifügung die Große (wie beispielsweise Katharina) oder der Große (wie Karl, Alexander oder Friedrich) zu ehren. Willy der Große klänge auch nicht gut, zugegeben, also lassen wir es. Aber in Anlehnung an »unseren« Großen Kurfürsten könnte man schon vom Großen Bürgermeister sprechen.

Wie schon angedeutet, muss in diesem Buch ohne verlässliche empirische Befragungen gearbeitet werden, und die Rangfolge und Zahl der Frontstadthelden mit Charisma bleibt der höchst subjektiven Einschätzung eines Einzelnen überlassen, doch zwei Namen sollten an dieser Stelle noch genannt werden: Lucius D. Clay (nicht überraschend) und Jean Ganeval (etwas überraschend).

Lucius D. Clay wird 1897 in Georgia als Sohn eines Anwalts und späteren Senators dieses Bundesstaates geboren, absolviert die noble Militärakademie Westpoint, tritt in das Armee-Ingenieur-Korps ein, wird 1944 stellvertretender Stabschef von General Dwight D. Eisenhower und ein Jahr später, als man Eisenhower zum Oberbefehlshaber der amerikanischen Besatzungstruppen in Deutschland ernennt, dessen Stellvertreter, steigt 1947 zum Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone und zum Befehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa auf. Ehe die Schwankenden und Wankenden in Westdeutschland und dem westlichen Ausland, die West-Berlin eher opfern würden als einen deutschen Bürgerkrieg oder den Dritten Weltkrieg zu riskieren, zu Worte kommen, ergreift Clay die Initiative. »Würde es zu einem Bürgerkrieg kommen?«, fragt auch Curt Riess. »Niemand wusste es damals genau, nicht einmal General Clay. Der General wusste nur, dass er der Erpressung, die die Russen versuchten, nicht nachgeben durfte. An jenem 24. Juni, an dem sie Berlin abriegelten, erklärte er in Heidelberg: ›Die Russen können uns nicht aus Berlin vertreiben, es sei denn durch Krieg!‹– Genau vier Tage später landeten die ersten amerikanischen Flugzeuge mit Nahrungsmitteln für Berlin. (…) Als ich ein paar Wochen später General Clay einmal fragte, ob es wahr sei, was ich in einer amerikanischen Zeitung gelesen hatte, nämlich, dass Washington ihm mitgeteilt habe, er könne über so viele Flugzeuge verfügen, wie er brauche (…), sagte er: ›Ich zweifle nicht daran, dass man mir so etwas Ähnliches in Washington gesagt hätte. Aber – ich habe Washington gar nicht gefragt. Ich habe gehandelt. Ich habe die Luftbrücke mit dem begonnen, was mir zur Verfügung stand. Ich musste Washington erst einmal beweisen, dass es geht. Als ich es bewiesen hatte – war es nicht mehr so schwierig, Hilfe zu bekommen.‹« Am Ende der Blockade sagt man, er sei »ein herrlicher Bursche«. Am 24. Oktober 1950 kommt er noch einmal nach Berlin, um den West-Berlinern die Freiheitsglocke zu übergeben.

Die Sender in der sowjetischen Besatzungszone bezeichnen ihn als »Obergangster«, die West-Berliner aber danken Lucius D. Clay aus vollem Herzen, machen ihn zum Ehrenbürger und geben einer repräsentativen Straße in Dahlem, der Kronprinzenallee, seinen Namen. Nur »Clay«, ohne Vornamen. Zumindest steht es so auf den Straßenschildern, wenn man nach dem Weg fragt, ist es die »Kleeallee«.

Für den West-Berliner sind Brandt und Clay so unsterblich wie Ernst Reuter, darum verzichten wir hier darauf, ihre Todestage anzugeben. Außenstehende mögen es als irrational, albern oder hysterisch bezeichnen, aber der echte West-Berliner bekommt feuchte Augen, wenn er das liest (oder schreibt). Nur wenn man das ganz nüchtern als Tatsache zur Kenntnis nimmt, kann man die Zeit damals verstehen.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.