Kitabı oku: «Detrás de la ambulancia»

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

info@Letrame.com

© Humberto Villasmil Prieto

Diseño de edición: Letrame Editorial.

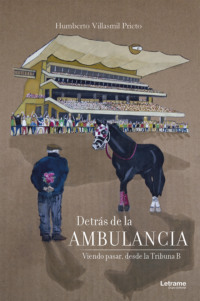

Imagen de portada: Viendo pasar, autor: Camilo José Villasmil Rangel

ISBN: 978-84-1386-142-5

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

.

“Voces imaginarias y amadas de aquellos que murieron o de aquellos que están, como los muertos, perdidos para nosotros”

Constantin Kavafis

“Pasaban como siluetas en un teatro de sombras

los nombres olvidados en su memoria”

Arturo Uslar Pietri

“La probó con la lengua y supo que tenía el mismo sabor de la memoria: el dulce, oscuro y lejano sabor de los días que se pierden para siempre”

Tomás Eloy Martínez

“Se sintió viejo de siglos incontables”

Alejo Carpentier

-

“…viajó montada

en el potrillo del tiempo,

como aquel famoso

hijo de Gradara”

Yolanda Pantin, País

-

¡A Papá, quien me llevó por primera vez a La Rinconada

una tarde cuando el castaño Intimo, el pupilo de Antonio Jacial,

ganó y pagó un “realero”!

I

Chimuelo él

Cansino, mohíno, chimuelo él, cetrino a la primera y a la última impresión, arrastrando los pies haciendo que andaba; su camisa curtida, sobre todo en el cuello, dejaba ver no solo el paso del tiempo sino un abandono que en él ya tenía solera. De seguro, ya no podría imaginarse sino así, abandonado.

Debe haber sido un domingo de hace mucho cuando llegó a su casa —entonces tenía un hogar y una mujer le esperaba— diciendo que lo habían guisado y que el caballo a quien había jugado todo el sueldo del mes no debió perder. El problema es que, en efecto, llegó último y él también. A partir de ese día, y todos los que siguieron en su vida, para todo y para todos, no dejó de llegar último, FC1¨: detrás de la ambulancia.

Eso sí, la corbata; o un pedazo de tela en forma de, dicho sea más bien. Supuse, ese primer día que lo vi o que creí verle, imaginación que en mí es pura nostalgia, no tengo pena en confesar, que no aprendió nunca a anudarla porque el nudo de marras se notaba como paralizado en el tiempo. Tanta grasa y sucio en su derredor denotaba que lo hicieron alguna vez, pero para siempre. Era un nudo ad vitam, no cualquier nudo de corbata, por cierto.

En fin, escenografía del abandono, manías de la desesperanza —como aquella canción de Mocedades decía— de un hombre que, no es difícil descubrir, vive solo hace mucho porque a nadie parece importarle su aseo huido. Y nadie quiere decir una mujer.

Total, cada fin de semana la misma camisa y la misma corbata porque en la tribuna B del hipódromo La Rinconada de la Ciudad de Caracas no se puede entrar sin corbata o al menos no se podía en ese tiempo de mi impenitente visita, más que litúrgica, semana a semana, convencido de que ese día sí iba a acertar un caballo que devolvería 90 a 1 o soñando despierto con que era yo quien ensillaba los caballos del Stud Saltrón; camisa a cuadros rojos y beiges, en ese paddock exterior que el genio del inolvidable Luís Plácido Pisarello bautizara para siempre como La Isla Verde, cuando en Venezuela había una hípica y un culto casi religioso al purasangre de carreras.

La marca o la moda es otra cosa, en ello la alcabala era más benigna y la seguridad miraba para otra parte; se las podía ver, a las corbatas digo, de todo tipo y extravagancias. Como aquel personaje tan popular en la tribuna B que había olvidado cuándo fue la última vez que se pegó unos ganadores y en tal situación, lo más parecido a una corbata que podía llevar era un cable anudado de una extensión de electricidad y de color blanco, a la sazón. Se había aprendido una respuesta por si alguien le preguntaba por su atrevido atuendo: «Es la moda underground», había ensayado decir. Hasta la pronunciación en inglés la había imitado muchas veces frente al espejo, poniendo la boca de tantas maneras como pudo imaginar y hasta con un sombrero Borsalino de imitación —de esos que vendían los chinos en Catia— a lo Humphrey Bogart, con el cigarrillo a punto de caer de sus labios.

Ciertamente, las corbatas con figuras de Walt Disney, de Mickey, Tribilín, Pluto, el conejo Bunny, del Ché Guevara, quién lo diría, o con la publicidad de Coca-Cola, sin contar las más sofisticadas e ingeniosas —esas que Óscar Yánez, el célebre Chivo Negro, inmortalizara—, seguramente habrían ya curado a todos de espanto.

Llevaba mi amigo futuro unos lentes de pasta ancha, anchísima para ser precisos, moda de alguna época, pero quién sabe de cuándo. Los vidrios opacos ya no recuerdan cuándo le permitieron transparentar por última vez el cuerpo de una mujer. De aquella mujer a quien un día, después de vencer el pánico paralizante del rechazo, se atrevió a decirle antes de salir corriendo, pleno de sonrojada vergüenza, que era ella la diferencia exacta entre una mujer bella y un espectáculo. Aquella que le hizo entender desde siempre que el verdadero homenaje a la belleza de una mujer era el asombro.

Amparo Arrebato2 la llamó desde aquel día y para siempre hasta aquella tarde en que intentando sobreponerse a cada temblor del miedo que le embargaba se atrevió a decirle por fin:

—Tráteme de tú por lo que más quiera, ¿no nota acaso que es esa la última bocanada de juventud que me queda?

Nublados, aquellos lentes eternos, donde no hay invierno; en pleno Caribe, esa «América de las plantaciones, ese mar del nuevo mundo» como le llamara Eugenio María de Hostos.

Su estrabismo no estaba en realidad en sus ojos sino en los espejuelos. Uno de los lentes pareciera querer mirar al otro de frente o, en veces, se repelían como esos examantes irreconciliables: uno mirando a un lado, el otro en sentido contrario; bizquera impuesta no por los ojos desorbitados, sino por un artilugio que algún día fueron unos espejuelos y que se suponen servirían para ver mejor. Partidos por la mitad —los espejuelos— habían tenido una reparación de ingenio que unía un alambrito con el soporte de las orejas que también, redunda decir, se había quebrado.

Si alguna vez hubiera salido de Venezuela acaso con destino a una capital europea, alguien reconocería en él un hito de la moda posmoderna, un discípulo irredento de los surrealistas o el último grito del design de Ágatha Ruiz de la Prada; pero nada de eso. Su vida no trascendió nunca los límites de El Silencio y en el autobús de El Valle-La Rinconada nadie reparaba en su fashion tan inusual. En fin, una rémora de espejuelos que sobreviven por mor de un alambrito que un día fue un clip de esos que sujetan los papeles de la oficina.

Pero eso sí, llevaba binóculos como los hípicos de antes cuando en verdad se veían y se gritaban las carreras en la tribuna, no como ahora que usted le habla a la pantalla del circuito cerrado de televisión, lo que jamás será igual; porque los miles de fuetes imaginarios que surcan el viento, las infinitas manos que recrean los látigos y se acompasan como violinistas de una orquesta clásica no suenan como en la tribuna. Ese golpe seco de un dedo que choca con el otro al ritmo de un sonido gutural que requiere cerrar los labios y colocarlos en posición de beso, en ese instante en que se llama a correr, cuando toda la tribuna es caballero de aquel potro alazán que los viene apartando desde la curva.

En ninguna otra parte podría sentirse esa sensación visual y sobre todo auditiva de la percusión de la fusta pegando sobre la piel sudada del purasangre. Pegando y mandando, estirando el pescuezo del noble animal a la espera de la foto finish; épica del instante, testigo del más sublime de los sobresaltos.

Con ese griterío que hacía imposible saber al girar la curva qué decía el narrador porque nadie, absolutamente nadie, le escucha; a no ser que fuera Don Eloy Pérez Alfonzo (Mr. Chips), que lograba imponerse al escándalo masivo y que al faltar doscientos metros se emocionaba tanto que ya no se le podía entender nada, ni siquiera teniendo el radiecito a la pata de la oreja, pues parecía dar gritos solo para sí mismo; hasta que ya en la meta y con un estruendo sobrecogedor que vencía al griterío y a los cientos de fustas surcando el aire, pegando y mandando, decía: «Aquí está la raya y ganóóóóóóó Canelo, por tres largos».

La mar de opacos, ciertamente, los binóculos que rodean su cuello rememoran un pasado que ni él mismo sabe ya si fue mejor. Ha estado tan solo y por tantos años, intuyo desde aquel primer encuentro, que no tiene nada ni a nadie con quien o con qué comparar para saber cuál de sus vidas preferiría. Perdió hace tiempo el criterio y el auxilio del contraste.

Los vidrios rayados de los binóculos. En realidad, con ellos no podía mirar mejor las carreras, las intuía mejor eso sí; porque al colocárselos frente a los ojos, les hablaba en voz baja, como si dentro de aquel aparato habitara un duende, aficionado como él al más bello espectáculo del mundo: las carreras de caballos. Cosa de los hípicos de antes, mañas, pero, sobre todo, superstición o presentimiento, sin lo cual la hípica nunca hubiera existido, ni mucho menos merecido ser lo que es. Viendo o más bien intuyendo las carreras con un binóculo o con lo que lo recuerda se le escucha hablarles en voz baja, ligando, trayéndose al caballo desde la curva, en comunicación sensorial con el jockey:

«...levante, hombre, y busque por fuera», «Saque el fuete y dé dos palos», «…es que ese es un cochero», «Pasó antes y seguro lo matan en raya», «Es que no corre por dentro, tiene miedo desde que se cayó el otro día» o «Ricardo Ferrer, el rey de la baranda, los viene apartando», el jockey de Futrone3, el caballo de hierro, que ganó el Clásico Fuerzas Armadas de 1969 derrotando a Chateubriand, Vikingo y Veguero.

Los binóculos no dejaban de rememorar un glamuroso tiempo ya demasiado lejano. Glamour que no fue el suyo, en realidad, sino el de los hípicos de abolengo que entonces asistían al hipódromo de El Paraíso con sus artefactos para poder ver las carreras más de cerca.

Ocurre que él nunca pudo comprar unos. Los únicos que tuvo en su vida se los había regalado un colega de la Tribuna que al recibir otros más modernos se apresuró a desembarazarse de esa reliquia que le hacía ver ganar al cinco, que en realidad había llegado “dando brincos en una actuación sencillamente lamentable”, como decía Don Virgilio Decan (Aly Khan), un narrador que marcó época.

El problema es que el cinco parece un ocho y así se desgañitaba trayéndoselo a palo limpio desde la curva, «Los viene apartando (...), pasando por dentro, pegado a los palos» y, al bajar los binóculos, el ocho había pasado el espejo de primero con tres largos, cómodo y parando. Así que desde la curva al que se trajo, gritando como un desquiciado, fue al rival. Total, que el que sería donante de los binóculos del caso decidió desprenderse de aquel artilugio para no seguir haciendo el ridículo.

Pero lo presentí desde un principio, no esperaba con sus binóculos ver la carrera más de cerca, sino intuirla mejor; en su intento debía luchar por traspasar dos juegos de lentes —el de sus espejuelos y el de los binóculos, el cual más opaco— lo que resultaba simplemente un ejercicio inútil. Los binóculos que recibió de regalo en verdad no fueron nunca un instrumento de visión sino para la imaginación.

Por eso, sentado en la Tribuna B del Hipódromo La Rinconada se sentía en la Tribuna Inglesa del viejo Hipódromo de El Paraíso4, muy joven entonces, pletórico de sueños: Patiquín caraqueño de la Parroquia La Pastora, de Cuño a Guanábano5, donde nació —según me dijo alguna vez— un día de 1928. Enamorando a las muchachas que todavía hablaban el lenguaje del abanico, incapaz de olvidar en toda su vida a aquella «de ojos negros, piel canela que me llevan a desesperar», como decía el bolero de Osvaldo Farres. Venciendo a la desmemoria, musitando los versos de otros y bailando rucaneao de solo escuchar a lo lejos un merengue de la Orquesta de Luis Alfonzo Larraín —cantando Elisa Soteldo, Trino Finol o Manolo Monterrey— o a Ernesto Lecuona con sus Lecuona Cuban Boys Band, la primera orquesta latina que actuó en los EE.UU, versionando Siboney —«...Si no vienes, me voy a morir de amor»— o a Antonio Machín cantando El Manisero

—«Dame de tu maní, dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní. Me voy, me voy»— convencido, como el que más, de que «todo el ritmo y la elegancia del mundo caben en un ladrillo», como le escuché decir muchos años después a un tal Luciano Paradis en un bar de Portobelo, Panamá, una tarde cualquiera cuando en la mesa en que degustaba un Seco Herrerano mandó a colocar otro vaso pues en cualquier momento el espíritu de Ismael Rivera, Maelo, vendría a tomarse el primero de la tarde con su entrañable amigo.

—Aquí vengo para que me guisen otra vez estos bandidos —me dijo intentando sentarse o más bien posar su cansancio. Fue la primera vez que le hablé o a lo menos la primera vez que creo que hablamos—. Al final, la memoria más que recuerdo es querencia, pues a estas alturas no sé a ciencia cierta si existió en realidad o si lo inventé tratando de recordar con él a un sinnúmero de personajes que conocí en La Rinconada hace muchos años o queriendo rememorar tiempos más felices de mi propia vida; de seguro, un modo desesperado e inocultable de convencerme de que el país no se me olvidó y que alguien allá todavía me estaría esperando, porque debe ser desolador haber sido el motivo de aquella canción de Sabina: «...Cuando en vuelo regular surqué el cielo de Madrid, me esperaban dos pies en el suelo que no se acordaban de mí…»6¨.

—Y usted no viene por aquí con frecuencia —me preguntó.

—Pues no tan regularmente; lo que pasa es que suelo sentarme en otro sitio y hasta ahora quedamos al lado.

—Mucho gusto.

Me da la mano trémula, no sin dudar. La soledad lo primero que hace es borrar de la memoria qué hacer cuando alguien se presenta. Con gesto endurecido, rígido, incapaz de traslucir emoción alguna, aun necesitándolo tanto, quizás. Pero siento que se alegra de tener con quien hablar. Lo noto cuando me sonríe y percibo que el tren delantero de la boca es historia: le faltan varios dientes. A la final, George Herbert tenía razón: «Y el hombre triste es víctima de todas sus bromas».

—Desde el Hipódromo de El Paraíso —en la tribunita de los 800 metros donde se ubicaban los timekeepers– estoy viendo carreras. Desde esta tribuna B he visto pasar al país.

II

Los fuetólogos de la tribuna B

No se puede perder de vista que aquí en la tribuna B se hallarán algunos ilustres fuetólogos; profesionales de la fuetología, ciencia que tuvo en el célebre Macayapa, Ángel Roberto Mentado, a su primer y gran cultor. Se trata de la disciplina que estudia los fuetes que usan los jinetes en los circos de carreras y el modo como los emplean. Cuentan los sabios que pululan por la tribuna que la disciplina inició cuando Ángel Colorao Gutiérrez perdió con Prendase el Washington International en el hipódromo de Laurel Park, el 11 de noviembre de 1955, carrera que ganó El Chama, el hijo de Claro en Sheelah por Serio, propiedad de Don Carlos Vogeler Rincones y del señor Luengo Cabello que venció por una cabeza con el chileno Raúl Mano e’ Tigre Bustamante up y el entrenamiento de José Israel La Belle.

Rememoran los entendidos de la tribuna B que, a punto de emprender el viaje al Norte el Colorao Gutiérrez no halló el foete que el gran León Padilla le había regalado, el mismo que este último usó para traerse a palo limpio a la yegua Rosa de Abril que al final batió a Cindra en el Clásico Fuerzas Aéreas corrido el 24 de julio de 1955. Acaso una travesura de uno de sus pequeños hijos hizo desaparecer el foete con el que pensaba montar al hijo de Embrujo. Debió echar mano de otro.

Prendase, que ganó el Simón Bolívar el 25 de octubre de 1955 venciendo a Cantenac y a El Chama, inició campaña en El Paraíso ese mismo año bajo el entrenamiento del argentino Adolfo Samuel Alvariza (El Mago), siendo sus propietarios José Federico Siccardi y Otto Rhan. Cantenac debió correr el Washington D.C. International en 2.400 metros en el hipódromo de Laurel Park: al declinar sus propietarios la invitación, la representación venezolana se integró con El Chama y con Prendase.

Aseguran los fuetólogos que de haber sospechado Prendase que lo iban a castigar con el fuete con el que Padilla fustigó hasta la extenuación a Rosa de Abril, habría derrotado a El Chama que con Mano e´ Tigre Bustamante up ganó la carrera.

Cuando faltaban 300 metros para el final en el Simón Bolívar de 1966, Mr. Chips se olvidó de que era el narrador oficial de la carrera y comenzó a dar gritos como un poseso, ligando a Socopo —«Socopo, vamos, Socopo… Aquí está la raya y ganóóó Socopo»— el criollo hijo de Riojano en Ya se ríe, por Yatasto 7, nacido en el Haras Shangri-La8 situado en Los Teques, Estado Miranda, el 23 de febrero de 1963 con el malogrado Luis Bolívar up, el primer caballo nacional en ganar la carrera más importante del calendario hípico venezolano corriendo para los colores del Stud Cachemira. Chantmarle llegó segundo.

Ese día, como el 23 de enero de 1958, el pueblo se tiró a la pista como se echó a las calles de Caracas entonces para celebrar la caída de la dictadura.

Algo semejante ocurrió, y con el tiempo he recreado una y otra vez aquella carrera, cuando el caballo Wiso G en el hipódromo El Comandante de Carolina, Puerto Rico, ganó con Carlos López up y en representación de la Isla Preciosa —como la llamara el inmortal Rafael Hernández— la tercera edición del Clásico Internacional del Caribe: fue el 8 de diciembre de 1968.

Wiso G era un potrazo del Stud Cinderella, de Fernando Goyco, entrenado por Diego Acevedo. Paró los cronómetros en 1.54, un quinto para la distancia de 1.800 metros. La carrera fue transmitida para Venezuela por Norman Ettedgui por radio y televisión. Derrotó a la yegua Coqueta de México y al criollo Canelo, que con José Luis Vargas en las riendas llegó en el tercer lugar; Pimentón con Gustavo Ávila, el pupilo de Domingo Noguera Mora, llegaba en el quinto lugar. La afición boricua se tiró a la pista del hipódromo El Comandante y se trajo en hombros a Carlos López y a Wiso G, celebrando aquel primer triunfo de Puerto Rico en el Clásico del Caribe, como si la isla hubiera vivido un 23 de enero eternamente pospuesto —acaso desde aquel infausto 1898— como lo vivió Caracas el 23 de enero de 1958 que presagiaba aquel 30 de octubre de 1966 cuando en hombros se trajeron a Socopo y a su jockey para tomarse la foto de la gloria.

Momentos inolvidables de la hípica, conexiones con la historia, casualidad o azar, ¿quién puede saberlo?; pero llevo en mi memoria aquella tarde que recrea en mi la gesta del pueblo caraqueño celebrando la huida del dictador. Socopo y su triunfo en el Clásico Simón Bolívar de 1966 fue otro 23 de enero.

Escuchar a Mr. Chips era un privilegio: «Listos, allá van…». Para la historia quedará esa capacidad descriptiva suya, tan señorial («…Paraje, el zaino negro que se aproxima»9, «Socopo, el nacional trae una arremetida feroz y trata de avanzar…»), esos énfasis en la voz que cambiaban en cada tramo de la carrera. Muchos no sabrán quién inventó aquello de “entran en la cámara lenta”, cuando los caballos aproximaban al poste de los 600.

En el Clásico del Caribe corrido el 25 de julio de 1967, el día que Caracas —la mínima, la ciudad de veinticuatro cuadras que describía Arístides Rojas— cumplía 400 años, Mr. Chips aseguraba, vencido por la emoción y faltando unos 200 metros para la raya, el triunfo del criollo Poligreat —integrante de la delegación venezolana, junto con Díscomo y Toronado— sin imaginar la potencia de la atropellada del mexicano El Comanche, quien en tres patas y con Rubén Contreras up ganó la carrera por nariz en un final no apto para cardiacos. Viéndolo alcanzar al representante nacional se le escuchó tronar: «Vamos, Poligreat…»; una última exhalación de aliento procurando el esfuerzo postrero del potro que al final cayó vencido con todos los honores. Al regreso para el repeso el público notó una fractura visible en un miembro que terminó por acabar con la vida pistera del noble potro charro.

Lo cierto es que al narrar el final de una carrera con aquel grito inconfundible («…Y ganóóóó Macanaoooo…»), se hizo inmortal y así vivirá en el recuerdo de los hípicos de siempre. Para mi pesar, cuando conocí a mi contertulio de los espejuelos de pasta ancha y nudo de corbata ad vitam ya Mr. Chips, con su boina inconfundible, tenía años sin narrar una carrera.

La solera y la magia de estar en la tribuna residen en intentar descubrir al caballo que se jugó por los colores de la chaquetilla o por el estilo del jockey. Desde luego no falta quien perdido y desesperado al mismo tiempo preguntará «¿Quién va ganando?» o «¿Dónde viene el mío?». Y seguro escuchará desde alguna parte la riposta: «Ese no tiene vida. En la curva levantó y no tiene chance», con esa satisfacción morbosa del apostador que siente que ha dejado en el camino a un rival.

—Aquel es J. L. Vargas, porque nadie tuvo nunca una silla tan elegante y, además, pega con la zurda de un modo inimitable. Así se trajo a Senador en aquella célebre recta final del Simón Bolívar de 1970, la más memorable de toda la historia de la hípica nacional que se saldó en un empate justiciero pues el alazán Paunero, con Bellardi up, entonces un jockey aprendiz, tampoco merecía perder. La Ley del de adentro (Paunero) no se cumplió aquella tarde, ¿o acaso sí?

—Con todo respeto —terciaba otro habitué de la tribuna B que sentado dos filas más abajo escuchaba— hablando de sillas elegantes no creo que nadie haya superado la del maracucho Luis Arturo Alvarado que se hizo jinete en el hipódromo de La Limpia de Maracaibo. Le sugiero leer las crónicas de aquel joven entonces cronista hípico del diario Panorama de Maracaibo, la columna de Don Goyo, seudónimo de un tal Gregorio Salazar, supe después, para que conozca las hazañas de este jinete.

—Allá viene un caballo del Stud Chivacoa, camisa negra con la inconfundible media luna blanca en el pecho y en la espalda. Seguro que es Tovar, el negrito oriundo de la parroquia San José de Caracas.

Siguió raudo en punta:

—Usted seguramente ignora que J. V. Tovar fue “cagajonero”; limpiaba las camas de los caballos y les cambiaba la viruta. En ello trabajó en la cuadra de Neptalí Sánchez y del Che José Rosendo Fernández.

Aquello desde luego era un divino torneo de erudición hípica que este escribiente disfrutaba como mero espectador.

—Entonces ese caballo lleva el implemento N.A.10¨ —terciaba un espectador vecino que no veía el momento o la excusa de entrar en la conversación, que es mucho decir, pues aquello era, desde el vamos, un monólogo con roles perfectamente asignados.

Juan Vicente Tovar, El Negrito de San José, nació el 24 de mayo de 1950 en la tercera calle de Los Cujicitos de esa caraqueñísima parroquia. Un día decidió partir de este mundo; si hubiera tenido una mínima consciencia de lo solo que dejaba al pueblo hípico, acaso hubiera desistido de aquella infausta determinación.

—Móntese, mi jockey, que usted no puede perder. Me lo dijo el caballo esta mañana en la cuadra. Me miró de una forma diferente. Quédese quieto y no lo toque que está ganoso

—le decía el trainer al jockey aprendiz que no veía la hora de que sonara el timbre del aparato de partidas.

—Nos vemos en el aparato (el starting gate) y en el paddock de ganadores para la foto. Cuidado con volverse loco. Esa yegüita Pine Wild Impulse es una liebre. Saldrá en veintidós exactos los primeros cuatrocientos metros, pero después abrirá las patas y llegará última, tragando tierra y dando brincos. No invente.

—Buchipluma no más11 —apuntó otro sentado delante que terciaba en la conversación sin pedir permiso.

—Ese no se monta más nunca en este caballo —sentenciaba otro desde dos filas más abajo, porque cada aficionado en la tribuna se siente o se sueña como el mejor trainer del mundo. En fin, diálogos reales o imaginarios sin los cuales la hípica jamás hubiera existido.

—Arriba, Chigüín. Ese va p’alante —gritaron desde algún lugar de la tribuna B.

—¿Y cómo lo saben, Mayor? —le pregunté, solo para corroborar lo que todos entienden por mor de esos códigos gestuales tan propios de la hípica.

—Porque cuando va p’alante se para así en los estribos y manda el mensaje: Cherokee no puede perder.

—¿Y a quién se lo quiere decir?

—A los vivos, a los dateados, a los que están en algo, porque en este país desde siempre todo el mundo dice, o al menos aspira, estar en la movida y quiere convencer al otro de que está en algo, que está en el guiso, que tiene línea directa con la Cuadra 8 del Pavo Domingo Noguera Mora donde se alojó el gran Victoreado; por eso el lunes todo el mundo dice haber acertado las carreras del día anterior. Igualito a los estrategas militares, me dice. Esos que explican con lujo de detalles las batallas, con soldaditos y todo, en unas maquetas inmensas y perfectamente decoradas; pero, siempre, la batalla anterior, no lo olvide.

—Pero si este caballo viene de llegar último, ¿cómo es que ahora no puede perder?

—Olvídese y juéguele la casa. Ese me lo dio el traqueador, —riposta otro colega sentado en la fila de abajo que por fin se hizo un hueco en la conversación.

—La vez anterior lo baldearon12¨¨ y cuando giró la curva abrió la boca y a tragar tierra se dijo. Pero esta vez va pa´ los papeles.

—Pero si el caballo está treinta a uno —le insisto.

—Precisamente, porque en la carrera anterior era favorito y llegó detrás de la ambulancia. Lo guisaron, fue p’atrás y allí la Banca13¨¨¨ se llenó, porque todo el mundo lo estaba jugando, incluyendo a los que se las saben todas pero que al final se la pasan rodando como todos los que estamos aquí. Muchos quedan pidiendo un bolivita de caridad, para regresar a El Silencio en un carrito por puesto o con medio cuerpo fuera como pasajeros trapecistas de un autobús repleto de gente, de todos los vivos que a media tarde se jugaron la casa a las patas de un caballo.

—¿Y usted? —me pregunta.

—Lo mismo, Mayor —le contesto—. Los caballitos no quieren correr —le digo en un esfuerzo desesperado por parecer un habitué de la tribuna B de aquel coso señorial proyectado por el arquitecto norteamericano Arthur Froelich, quien trabajó en el diseño del hipódromo de Aqueduct en New York y por el brasileño Roberto Burle Marx quien tuvo a cargo la ornamentación.

—Se inauguró La Rinconada el 5 de julio de 1959, ripostó, con lo que Pérez Jiménez, que había ordenado su construcción, nunca pudo visitarlo. Mueca del destino aquella; las infinitas opciones probables que un día deciden alinearse de un modo determinado, eso es el destino. El criollo Juan Griego14 —el rival que más cerca le llegó al gran Gradisco en su invicta trayectoria— con Félix Malabar García ganó la primera carrera disputada en este ovalo de Coche. Manuel Camacaro fue el jockey de Lido, el pupilo de Santiago Ledwith que, luciendo los colores del Stud Pompeya, ganó la última carrera oficial corrida en El Paraíso, la Copa despedida del hipódromo nacional el 28 de junio de 1959. La argentina Pensilvania, la hija de Sideral en Minnesota por Barber Shaw, con Gustavo Ávila up y la preparación de Vicente Clyne, la pupila del Stud Mary Ann de Gustavo Rotundo Talavera, ganó el primer Clásico Simón Bolívar disputado en La Rinconada el 25 de octubre de 1959. Por primera vez una yegua ganaba la máxima carrera del hipismo nacional. Invitada a correr el Washington D. C. International en Laurel Park en el poste de los 800 derribó a Gustavo Ávila. Bald Eagle ganó la carrera.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.