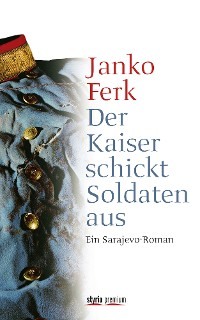

Kitabı oku: «Der Kaiser schickt Soldaten aus», sayfa 2

16. OKTOBER 1898

Franz Ferdinand, der nach langem Leiden von seiner schweren Krankheit genesen war, während der er, wie ihm eindringlich geraten wurde, einige Kuraufenthalte in milderem Klima absolviert hatte, dachte natürlich über die Gründung einer Familie nach.

Nicht allein dynastische Überlegungen werden ihn dazu bewogen haben. Ein ganzer Mann muss tun, was ein ordentliches Mannsbild tun muss …

Seine Sorgen vertraute er einem seiner Ärzte, Doktor Victor Eisenmenger, der ihm sehr geholfen und ihn geheilt hatte, an. „Wenn unsereiner“, sagte er seinem Heiler und Helfer, „jemanden gerne hat, findet sich immer im Stammbaum irgend eine Kleinigkeit, die die Ehe verbietet, und so kommt es, dass bei uns immer Mann und Frau zwanzig Mal miteinander verwandt sind. Das Resultat ist, dass von den Kindern die Hälfte Trottel oder Epileptiker sind.“

Franz Ferdinand, der sonst nicht gerade wegen seiner Sensibilität oder gar Zärtlichkeitsanwandlungen auffiel, wünschte sich, wie er es seinem Lehrer Max Wladimir Freiherr von Beck – seinem „in allem guten Geist“ – anvertraute, nichts mehr, als „eine geliebte Frau nach seiner eigenen Wahl“. „Eine glückliche Lebensgefährtin zu besitzen“, sagte er, „muss wohl sehr schön sein.“ Wollte ein Familienmitglied heiraten, musste es die Zustimmung des Kaisers beziehungsweise des Oberhaupts der Familie Habsburg-Lothringen, was Franz Joseph in Personalunion war, einholen. Die Autorität des Kaisers, was jedes Familienmitglied, sei es noch so ein Trottel oder Epileptiker, bald verstand, war eine absolute. Und das Statut bestimmte, dass Ehefrauen der Erzherzöge „ebenbürtig“ zu sein hatten.

Ebenbürtig. Das hieß, ein Habsburger konnte nur ein Mädchen zur Frau nehmen, dessen Vater einem regierenden oder ehemals herrschenden Haus angehörte. Mitglieder des Hochadels durften bei Hof erscheinen, wenn sie sechzehn hochadelige Ahnen vorzuweisen hatten. Waren es nur fünfzehn, geschweige denn vierzehn oder noch weniger, hatten sie in dieser Gesellschaft nichts verloren.

Als sich Franz Ferdinand mit Heiratsgedanken trug, war er bereits ein hoch aufgeschossener und schlaksiger Mann. Das braune Haar scheitelte er in der Mitte und er trug einen Schnurrbart. Insgesamt war Franz Ferdinand ein schwächlicher junger Mann, den damals bestimmt niemand als hübsch bezeichnet hätte. Ein Merkmal, ein einziges, war dessen ungeachtet ein besonderes, und zwar seine leuchtenden stahlblauen Augen. Wenigstens etwas, könnte man meinen.

Der unerbittliche Franz Joseph fand ihn überhaupt linkisch, reizlos und nicht sonderlich intelligent. Eine Neigung empfand er für ihn nicht und wünschte auch dann nicht mehr Kontakt zu ihm als notwendig, als er schon sein Thronfolger war.

Eine langjährige Freundin Franz Ferdinands, die ihm zuredete, er solle doch endlich heiraten, war – die vermählte – Nora Fugger Gräfin von Babenhausen, der gegenüber er in einem Brief am sechzehnten Oktober achtzehnhundertachtundneunzig sein Innerstes nach außen kehrte. Ein Vorgang, der in seinem Leben – anderen als seiner späteren Ehefrau gegenüber – ziemlich selten vorkam.

„Ich sehne mich ja selbst schon nach Ruhe, nach einem gemütlichen Heim, nach einer Familie“, hielt er in seiner erzherzoglichen Epistel fest. „Aber nun stelle ich an Sie die große Frage: Wen soll ich den heiraten? Es ist ja niemand da. Gräfin sagen, ich sollte mir eine liebe, gescheite, schöne und gute Frau nehmen. Ja, sagen Sie mir: Wo läuft denn so etwas herum? Es ist ja ein Unglück“, setzte er fort „dass es gar keine Auswahl unter den heiratsfähigen Prinzessinnen gibt; lauter Kinder, lauter siebzehn- oder achtzehnjährige Piperln, eine schiecher als die andere. Und erst die Erziehung meiner Frau zu besorgen, dazu bin ich zu alt, dazu habe ich weder Zeit noch Lust.“

Dennoch wusste er, was er wollte. „Ich kann mir sehr gut das Ideal einer Frau vorstellen, wie ich sie gerne haben möchte und mit der ich glücklich werden könnte. Es müsste ein nicht zu junges Wesen sein, mit bereits vollkommen gefestigtem Charakter und Anschauungen. So eine Prinzessin gibt es nicht und da finde ich es besser, ledig zu bleiben, als sich zeitlebens unglücklich zu machen.“

Bald schon machten sich zwei Mitglieder der kaiserlichen Familie größte Hoffnungen auf Franz Ferdinand als Schwiegersohn. Nach seiner Genesung wurde er für diensttauglich erklärt und besuchte in Pressburg des Öfteren seinen entfernten Cousin Erzherzog Friedrich, der dort ein Armeekorps befehligte. Friedrich und seine Ehefrau Isabella zogen daraus den für sie logischen Schluss, er mache ihrer achtzehnjährigen Tochter Maria Christina den Hof. Isabella sprach Freunden gegenüber schon die Hoffnung aus, der begehrenswerteste Vertreter des ledigen Mannsvolks der österreichisch-ungarischen Monarchie würde ihr Schwiegersohn werden.

Als Erzherzogin Isabella erkennen musste, dass nicht ihre Tochter, sondern ihre Hofdame, die damals einunddreißigjährige Sophie Gräfin Chotek von Chotkowa und Wognin, gemeint war und den Thronfolger anzog, tobte sie vor Wut, entließ die Gräfin auf der Stelle und verlangte eine sofortige Audienz beim Kaiser.

In ihrer Enttäuschung faselte sie etwas von Betrug, der zum Himmel schreit, sowie von schändlichem Missbrauch der Gastfreundschaft. Viel Fantasie ist bestimmt nicht notwendig, um sich weitere Äußerungen der ernüchterten und strebsamen Nundoch-nicht-Schwiegermutter vorzustellen.

20. JUNI 1899

Nach ihrer unerwarteten und unedlen Entlassung zu Beginn des Sommers war Gräfin Sophie zunächst ratlos.

Halt bot ihr freilich ihre in Dresden lebende Familie. Zuflucht fand sie zunächst bei ihrer Schwester. Für die erhabenen Habsburger waren die Choteks trotz ihrer langen Tradition nicht standesgemäß, eine Eheschließung mit ihnen war nach dem Familienstatut ausgeschlossen. Völlig undenkbar. Eine einzige Gotteslästerung.

In der Audienz, die Erzherzogin Isabella tatsächlich erhalten hatte, obwohl der Kaiser die – zum Kreischen neigende – Frau nicht schätzte, sagte er ihr zu, und auf sein Wort war im Grund Verlass, er werde seinem Neffen befehlen, mit der Gräfin jede Beziehung abzubrechen und mit der ehemaligen Hofdame nicht mehr zusammenzukommen. Franz Joseph war überzeugt, dass diese Sache damit ein für allemal erledigt war und kein Mensch mehr darüber auch nur ein Wort verlieren werde.

Der Kaiser dachte nicht im Entferntesten daran, dass dieses Gespräch schwierig werden könnte. Er machte seinen Neffen unmissverständlich darauf aufmerksam, dass sein Verhalten bedauerlich sei und er jede Beziehung zur Gräfin Chotek ohne Verzug abzubrechen habe. Daraufhin bedeutete der Kaiser dem Erzherzog, dass die Aussprache beendet sei und er den Raum zu verlassen habe.

Franz Ferdinand, stur, wie er sein konnte, rührte sich nicht von der Stelle, sondern blickte den Kaiser an und erhob die Stimme. „Eure Majestät, ich darf förmlich um die Erlaubnis bitten, Gräfin Sophie ehelichen zu dürfen.“

Franz Joseph erwiderte noch in der Sekunde ganz bestimmt und auf gut Deutsch. „Wir verbieten diese Eheschließung absolut. Der Thronfolger kann keine hochgekommene Hofdame ehelichen. Die Zukunft des Erzhauses wäre damit gefährdet. Und die Zukunft des Erzhauses ist unser aller Zukunft.“

Franz Ferdinand wurde dann noch etwas trotziger, vor allem weniger förmlich. „Ich muss und werde Sophie heiraten.“ Er, der sonst zu Zorn neigte, unterband mit großer innerer Anstrengung das Aufstampfen mit dem rechten Fuß.

Darauf gab der Kaiser dem Erzherzog eine Woche Bedenkzeit.

Als Franz Ferdinand wieder vor dem Kaiser stand, hatte er seine Ansichten und Wünsche um keinen Deut geändert. „Ich bin zutiefst entschlossen, mich mit Gräfin Chotek zu vermählen.“

Der Kaiser drückte sich dezidiert aus. „In diesem Falle muss auf das Thronfolgerecht verzichtet werden.“

Franz Ferdinand entgegnete fast juristisch-spitzfindig. „Eure Majestät. Das Thronfolgerecht ist mir von Gott gegeben. Ich beanspruche den Thron und werde Sophie ehelichen.“

Der Kaiser klärte ihn ziemlich missmutig auf, dass beides nicht möglich sei und er sich für eines entscheiden müsse.

Schließlich gab der Kaiser dem Erzherzog ein Jahr Bedenkzeit. Und entließ ihn.

Als Franz Ferdinand – nach militärischer Ehrbezeugung, beide Habsburger trugen Uniform – gegangen war, neigte der Kaiser seinen Kopf, trat an seinen Schreibtisch, an dem er den Großteil seines Lebens verbracht hatte, stützte sich mit der rechten Hand leicht ab und überließ sich seinen Gedanken. „Diesem verliebten Heißsporn fehlt jedes Verantwortungsgefühl. Das Erzhaus bedeutet ihm wohl nichts. Eine Ausnahme vom Familienstatut kommt nicht in Frage. Wäre Rudolf noch am Leben … Diese katastrophale Heirat muss abgewendet werden.“ Dabei stellte er sich „dieses Weib“ vor und klopfte mit den Knöcheln seiner rechten Hand so stark auf die Schreibtischplatte, dass sein Kammerdiener fragend den Raum betrat. „Majestät?“ Franz Josephs Handbewegung in Richtung des Dieners war wegwischend.

Sophie Maria Josephine Albina Gräfin Chotek von Chotkowa und Wognin, die Diplomatentochter aus böhmischem Uradel – ein Adel, der nicht viel jünger war als jener der ursprünglich gräflichen Habsburger – war hochgewachsen und beileibe nicht das, was man in Wien, insbesondere am klatschenden und tratschenden Hof, gewöhnlich eine Schönheit nannte. Wie man weiß, wurde in Wien nicht nur an der Bassena über andere genussvoll hergezogen.

Franz Ferdinand haben wahrscheinlich ihre Augen betört, die groß, dunkel und klug waren. Sie hatte ein freundliches und heiteres Wesen und strahlte unzweifelhaft Charme aus. Nicht unerwähnt sei, dass er sich von Sophie geschlechtlich stark angezogen fühlte und keine Komplexe empfand.

Ein Bischof und zwei Minister wurden entsandt, um den entflammten und heiratswilligen Erzherzog umzustimmen. Erregen konnten sie lediglich Franz Ferdinands Empörung.

Besonders verärgerte ihn der Auftritt des Bischofs Godfried Marschall, der sogar sein ehemaliger Religionslehrer war. Der Geistliche wusste, dass Franz Ferdinand und Sophie nicht nur gläubige, sondern fromme Katholiken waren. Marschall hatte mit Franz Ferdinand drei und mit Sophie, die er aufforderte, sich „zu opfern“ und in ein Kloster zu gehen, eine Unterredung.

Nach den bischöflichen Versuchen, das Paar auseinanderzubringen, war der Erzherzog derartig beleidigt, empört und verärgert, dass er schwor, dafür zu sorgen, dass der geistliche Würdenträger in der Kirche keine Stufe höher steigen werde. Der Erzherzog hat sich an seinen Schwur gehalten.

Der Höhepunkt dieser dreisten und ungenierten Einmischung war wohl, dass der religionsoberlehrerhafte Bischof mit seinen erfolglosen Überredungskünsten gleichsam bei zwei Kaisern in Ungnade fiel, beim regierenden und beim zukünftigen. Ein Kunststück, das nicht jedem Prälaten gelingt, auch wenn er sich noch so redlich anstrengt.

1. JÄNNER 1900

Am Neujahrstag neunzehnhundert wurde ein Familiendiner gegeben, bei dem fühlbar wurde, wie tief das Zerwürfnis zwischen dem regierenden und künftigen Kaiser war.

Franz Joseph ließ, wie es dem damaligen Formenzwang erheblich entsprechender gewesen wäre, nicht seinen Nachfolger hochleben, als er sein Glas erhob, sondern trank wortlos dem zwölfjährigen Erzherzog Karl zu. Die anwesenden Habsburger hatten das Gefühl, der Kaiser wolle etwas andeuten. „Die Zukunft gehört Dir.“

An eine nüchterne Aussprache zwischen den höchsten Habsburgern war nicht mehr zu denken, weshalb sich Franz Ferdinand entschloss, seinem Onkel und Familienoberhaupt einen Brief zu schreiben. Die Nachricht, die an der Ergebenheit des Neffen nicht den geringsten Zweifel ließ, war in einem aufrichtigen Ton gehalten, der in keiner Weise verletzend war und der bewies, wie sehr Franz Ferdinand um sein Glück mit Sophie zu kämpfen bereit war.

Diesen Kampf hatte er zu führen, weil der Gräfin jegliche Mittel der Überwindung des habsburgischen Stolzes und seiner Hausgesetze so oder so fehlten. In den Krieg ziehen konnte allein der Erzherzog. Und dieser war bereit dazu. Eines stärkeren Beweises seiner Liebe hätte es nicht bedurft. Der verbitterte Kaiser war offensichtlich nicht imstand, diese Zeichen zu deuten und zu verstehen. Franz Joseph war über die Worte seines Neffen außer sich. „Wiederholt habe ich mir ein Herz gefasst und bin vor Eure Majestät hingetreten, um Euer Majestät die Gründe darzulegen, die mich, Euer Majestät, bewegen, an Euer Majestät diese Bitte zu stellen. Ich kann abermals nur erwähnen, dass der Wunsch, die Gräfin zu heiraten, nicht die Frucht einer Laune ist, sondern der Ausfluss der tiefsten Neigung, jahrelanger Prüfungen und Leiden … Und dass für Euer Majestät vollkommene Garantie für mein späteres Leben besteht, gibt die Bürgschaft mein bisheriges Verhalten, in dem ich stets bestrebt war, loyal vorzugehen und nie etwas weder offen noch geheim gegen den Willen Euer Majestät zu unternehmen, was vielleicht mancher andere versucht hätte, der sich in der gleichen verzweifelten Lage befunden hätte wie ich … Die Ehe mit der Gräfin ist aber das letzte Mittel, mich für die ganze Zeit meines Lebens zu dem zu stempeln, was ich sein will und soll: zu einem berufstreuen Mann und zu einem glücklichen Menschen. Ohne diese Ehe werde ich ein qualvolles Dasein führen, welches ich ja jetzt schon durchmache und das mich vorzeitig aufzehren muss … Das ewige Alleinsein ist mir unerträglich; das Bedürfnis nach einem Wesen, das für mich sorgt, das treu und unentwegt Freud und Leid mit mir teilt, ist für mich, der ich das Unglück habe, ein so tief angelegter Gemütsmensch zu sein, zu einem ganz unüberwindbaren geworden. Und eine andere Heirat kann und will ich nie mehr eingehen, denn es widerstrebt mir und ich vermag es nicht, mich ohne Liebe mit einer anderen zu verbinden und sie und mich unglücklich zu machen, während mein Herz der Gräfin gehört und für ewig gehören wird.“

Nach seinen fast poetischen Begründungen, warum er Gräfin Sophie heiraten müsse, änderte Franz Ferdinand seinen Ton, wohl im Glauben, dadurch noch überzeugender sein zu können. „Euer Majestät geruhten mir das letzte Mal zu sagen, dass dieselben glauben, dass meine Ehe der Monarchie schaden könne, ich erlaube mir mit Rücksicht hierauf untertänig zu bemerken, dass ich gerade durch Eingehung dieser Ehe meine Pflichten der Monarchie vis-à-vis viel besser erfüllen kann, indem ich wieder ein schaffensfreudiger und glücklicher Mensch werde, der seine gesamten Kräfte angespannt und dem allgemeinen Wohle widmet – als wenn ich zeitlebens ein unglücklicher, einsamer, von Sehnsucht verzehrter Mensch bin.“

Zuletzt drückte er noch einmal etwas aus, das man sein Herzensbittgesuch nennen könnte, untermauert mit Schlussfolgerungen, denen man eigentlich nicht widersprechen kann, außer man ist Kaiser Franz Joseph. „Ich bitte Euer Majestät daran zu glauben, dass ich von dem Streben erfüllt bin, in meiner schwierigen Lage das Beste zu leisten, was ich vermag, aber dazu muss ich mich glücklich fühlen können, und deshalb bitte ich Euer Majestät um mein Lebensglück, und die Bewilligung zu der heißersehnten Ehe.“

Der Kaiser antwortete nicht.

8. APRIL 1900

Erzherzogin Maria Theresa, die Stiefmutter Franz Ferdinands, befürchtete wegen der sturen Haltung Franz Josephs ein endgültiges Zerwürfnis zwischen dem verstimmten Kaiser und seinem verliebten Thronfolger, weshalb sie um eine Audienz ersuchte, die offensichtlich Wirkung gezeigt hat.

Max Wladimir Freiherr von Beck hatte Franz Ferdinand in seinen jüngeren Jahren in Rechts- und Staatswissenschaften unterrichtet und blieb ihm nach den Lernjahren verbunden, obwohl sich der Thronfolger keineswegs als Kronjurist erwiesen hat. Freiherr von Beck arbeitete an der Lösung der verfassungsrechtlichen Probleme nach der morganatischen Ehe mit und vermerkte am achten April neunzehnhundert, als sozusagen der Durchbruch bei den Verhandlungen, bei denen wahrlich keine Waffengleichheit herrschte, erreicht war, die Besonderheiten in seinem Tagebuch. „Wichtige Ereignisse, E. H. hat mit dem Kaiser gesprochen und die Bewilligung so gut wie erhalten, unter der Bedingung, dass in Cis- und Transleithanien alles geordnet werde.“

Und „Ordnung“ hieß, dass der Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand wegen der nicht standesgemäßen Heirat vor der Eheschließung auf alle Thronrechte zukünftiger Kinder verzichten musste. Unter diesen Vorzeichen erteilte der Kaiser die Zustimmung mit dem allergrößten oder vielmehr allerhöchsten Widerwillen.

Ernest von Koerber, der damalige Ministerpräsident der österreichischen Reichshälfte war schließlich mit der genauen und rechtswirksamen Regelung der verfassungsrechtlichen Fragen beschäftigt.

Dann ging es am Wiener Hof Schlag auf Schlag.

23. JUNI 1900

Der erste Schlag erfolgte am dreiundzwanzigsten Juni neunzehnhundert, als Franz Ferdinand von Franz Joseph empfangen wurde.

„Euer Majestät. Ich bestätige, dass ich bereit bin, eine morganatische Ehe einzugehen. Ich werde jede Verzichtserklärung, die meine möglichen Kinder von der Thronfolge ausschließt, unterzeichnen und beschwören.“ Mit dieser Erklärung Franz Ferdinands hatte sich der Kaiser als Familienoberhaupt durchgesetzt.

Die Überlegungen des alternden Herrschers wurden nicht zur Sprache gebracht. Franz Joseph hatte befürchtet, Franz Ferdinand könnte seinen Tod abwarten, den Thron besteigen und als Kaiser die Gräfin heiraten. Kein Mensch hätte ihn dann daran hindern können. In diesem Fall wäre der Erstgeborene der indirekte Nachfolger Franz Josephs geworden. Ein Gedanke, den er gar nicht weiterspinnen wollte, ein Gedankengang aber, der ihn letztlich zur Einwilligung unter seinen Bedingungen bewog. Unter den herzlosesten Bedingungen, wie Franz Ferdinand überzeugt war.

„Wir werden“, sagte der Imperator Österreich-Ungarns noch, „geruhen, der Gräfin Chotek am Hochzeitstage den Titel einer Fürstin zu verleihen.“ Darauf komplimentierte er den zukünftigen Fürstinnen-Ehemann mit einer fast nachlässigen Handbewegung nebenbei hinaus und strich sich nachdenklich über den schlohweißen Backenbart. Es fiel ihm nicht einmal auf, dass er nicht fähig war, ja, dass er geradezu unfähig war, an Franz Ferdinand ein freundliches Wort zu richten. Schließlich verloren sich seine Gedanken in den Erinnerungen an seinen Sohn Rudolf, den einzig legitimen und gottgewollten Kronprinzen.

Die Audienz war zu Ende. Franz Ferdinand ging und wusste nicht, ob er jubeln oder traurig sein sollte. Irgendwie fühlte er sich mitsamt seiner Angebeteten beleidigt, erniedrigt, gedemütigt und verletzt. „Das hat sich die Gräfin“, murmelte der Erzherzog, „nicht verdient.“

28. JUNI 1900

Der zweite Schlag folgte am achtundzwanzigsten Juni neunzehnhundert, wobei der Erzherzog nicht wusste, dass gerade dieser Junitag immer wieder sein Schicksal, sein Leben und sein Ende bestimmen sollte.

Zu Mittag versammelte man sich in der Hofburg. Dem Staatsakt wohnte die kaiserliche Familie bei. Geladen waren noch Würdenträger aus allen Himmelsrichtungen der Monarchie. Es war zwar ein Staatsakt, für Franz Ferdinand aber kein wirklich erfreulicher, obwohl er aus der Kutsche mit den goldenen Speichen in voller Uniform ausstieg, ohne zu wissen, dass er an seinen Schicksalstagen immer im militärischen Dienstanzug beziehungsweise soldatischen Waffenrock auftreten sollte. Eigenartig martialisch beziehungsweise erheiternd kostümiert.

In der Geheimen Ratsstube warteten sie alle, manche mit einer boshaften Genugtuung, andere mit einer gewissen Häme, all die großjährigen Erzherzöge, die sich wichtig nehmenden Minister, die höchsten Hofbeamten, der Erzbischof von Wien, seines Zeichens Kardinal, und naturgemäß der Kardinalfürstprimas von Ungarn. Und dennoch eine lächerliche Partie, weil sie bereit war, sich am Leid des Verzichtenden zu ergötzen.

Der Kaiser musste naturgemäß erhöht werden und stand auf einem Podium. Links die Erzherzöge und rechts Franz Ferdinand, selbstredend allein. Sophie hätte sowieso keinen Zutritt zu dieser hehren Runde gehabt.

Der Kaiser sprach kühl, kurz und nicht allzu laut. „Die Erklärung, die zu hören, Wir Sie herbefohlen haben, erweist sich als notwendig, damit im Hause Habsburg eine geordnete Thronfolge gesichert ist.“

Dann verlas der Minister des kaiserlichen und königlichen Hauses ohne Unterbrechung und ohne eine Regung den deutschsprachigen Wortlaut des sogenannten Renunziationsakts. „Wir, Erzherzog Franz Ferdinand Carl Ludwig Joseph Maria von Österreich-Este et cetera, erklären es als Unseren festen und wohlerwogenen Entschluss, Uns mit der hochgeborenen Gräfin Sophie Maria Josephine Albina Chotek von Chotkowa und Wognin ehelich zu verbinden.“ Hier machte der Minister eine kurze Pause.

„Bevor Wir aber zur Schließung des ehelichen Bundes schreiten, fühlen Wir Uns veranlasst, unter Berufung auf die Hausgesetze des durchlauchtigsten Erzhauses, deren Bestimmung Wir“, und hier stockte der Minister wieder, „vollinhaltlich anerkennen und als bindend erklären, festzustellen, dass Unsere Ehe mit Gräfin Sophie Chotek nicht eine ebenbürtige, sondern eine morganatische Ehe und als solche für jetzt und alle Zeiten anzusehen ist, demzufolge weder Unserer Frau Gemahlin noch den mit Gottes Segen aus dieser Unserer Ehe zu erhoffenden Kindern und deren Nachkommen jene Rechte, Ehren, Titel, Wappen, Vorzüge et cetera zustehen und von denselben beansprucht werden können und sollen, die den ebenbürtigen Gemahlinnen“, und hier blickte der Minister so streng er nur konnte zur Linken des Kaisers, „der Herren Erzherzoge zukommen. Insbesondere“, und das war dann tatsächlich das Besondere, „erklären Wir aber noch ausdrücklich, dass Unseren aus oben erwähnter Ehe stammenden Kindern und deren Nachkommen ein Recht auf die Thronfolge in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern und somit auch in den Ländern der ungarischen Krone nicht zusteht und Selbe von der Thronfolge ausgeschlossen sind.“

Schließlich kam der Minister zum Ende der erzwungenen Renunziation. „Wir verpflichten Uns mit Unserem Wort, dass Wir die gegenwärtige Erklärung, deren Bedeutung und Tragweite Wir Uns wohl bewusst sind, als für alle Zeiten, sowohl für Uns, wie für Unsere Frau Gemahlin und Unsere aus dieser Ehe stammenden Kinder und deren Nachkommen bindend anerkennen.“

Danach sprach der Wiener Kardinal die Eidesformel. Franz Ferdinand wiederholte sie. Nach dem Schwur unterzeichnete er die deutsch- und ungarischsprachige Urkunde. Das Haus Habsburg verschwendete auch in diesem Fall nicht einen Gedanken an andere Sprachen oder Völker der Monarchie.

Alles dauerte ungefähr eine halbe Stunde und hatte ausschließlich einen Zweck, nämlich die Verdeutlichung und Verdeutschung der Meinung der Habsburger, die in Sophie nichts anderes als eine zweitklassige Braut sahen. Oder nicht einmal das.

Der Kaiser verließ den Geheimen Ratssaal wortlos.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.