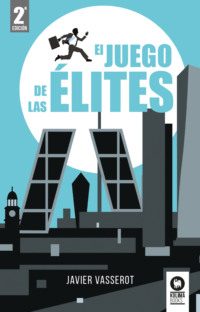

Kitabı oku: «El juego de las élites»

AUTOR

Javier Vasserots (Santander, 1973) estudió Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales en Madrid. Ha ejercido como abogado y actualmente es financiero y consultor estratégico. Javier ha sido profesor en varias universidades españolas y continúa su labor docente en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid.

Antes de sus dos novelas, El juego de las élites y La condena de las élites, publicó los poemarios Una vida cualquiera y Eso que nos queda.

RESEÑA

El brillante estudiante Bernardo Fernández Pinto se gradúa en Derecho por la Gran Universidad de la Capital y, al igual que todos los jóvenes con talento de su generación, aspira a labrarse un gran futuro trabajando en alguno de los grandes bufetes de abogados de la Nación.

Su capacidad de trabajo y su inteligencia le permiten alcanzar su sueño. Pero pronto descubrirá las trampas que encierra el mundo de las élites profesionales. El mantenerse fiel a sus principios le acabará pasando factura, y haciéndole experimentar, una tras otra, todas las estaciones de un formidable vía crucis.

El juego del poder a algunos se les va de las manos, atrapando irremediablemente en él a muchos profesionales bienintencionados que sin darse cuenta entran en una espiral que no tiene salida.

EL JUEGO

DE LAS ÉLITES

JAVIER VASSEROT

Título original: El juego de las élites

Segunda edición: Enero 2022

© 2022 Editorial Kolima, Madrid

Autor: Javier Vasserot

Dirección editorial: Marta Prieto Asirón

Maquetación de cubierta: Beatriz Fernández Pecci

Maquetación: Carolina Hernández Alarcón

ISBN: 978-84-18811-58-6

Producción del ePub: booqlab

No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares de propiedad intelectual.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

A Silvia

ÍNDICE

I. CONDENADOS A MUERTE

II. CARGANDO LA CRUZ

III. CAE POR PRIMERA VEZ

IV. ENCUENTRA A MARÍA

V. D. LE AYUDA A LLEVAR LA CRUZ

VI. LIMPIAN SU ROSTRO

VII. CAE POR SEGUNDA VEZ

VIII. BERNARDO CONSUELA A LAS MUJERES

IX. CAE POR TERCERA VEZ

X. DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

XI. LATIGADO

XII. CLAVADO EN LA CRUZ

XIII. MUERE EN LA CRUZ

XIV. SEPULTADO

EPÍLOGO: RESUCITADO

AGRADECIMIENTOS

–Sois las «elites» –escuchó Bernardo afirmar pausadamente al profesor de Derecho Romano.

–Sois las «elites» –de nuevo así, sin tilde en la «e». Nunca antes en su vida lo había oído pronunciar de esa manera.

El término retumbaba rotundo, único y mágico en el Aula Pretorio ese primer día de clase, a esa primera hora, en esa primera aula de la Facultad de Derecho de la Gran Universidad de boca del que iba a tener la responsabilidad de ser el tutor de esos sesenta adolescentes que compartían el honor de haber superado las muy exigentes pruebas de admisión, esfuerzo que veían recompensado con un momento que nunca en sus vidas se les iba a olvidar. Era el momento en que, sin aún mérito alguno, se les admitía como integrantes del círculo de los elegidos, compuesto por los que, en palabras de ese circunspecto profesor de acento engolado, distante a la vez que misteriosamente cercano, serían los llamados a dirigir la Economía de la Nación.

Con cierto azorado sonrojo, a Bernardo le sonaba bien el distingo, pero al mismo tiempo lo irritaba. Le molestaba ese inmerecido premio, que percibía totalmente hueco. A sus ojos no era sino un arma simple y vulgar utilizada por su nuevo tutor para atraer a su grupo de en teoría socialmente privilegiados a unos inocentes chavales que aún tenían todo el camino por recorrer. Y es que Bernardo no era un chico corriente en ningún aspecto, lo cual no era necesariamente ni bueno ni malo, ni una ventaja ni una desventaja. Quizá su manera de ser fuera el resultado de una involuntaria tendencia innata a pensar demasiado sobre la realidad que le rodeaba, hasta llegar a rayar la manía, incluso en el plano físico. No soportaba el desorden y su exceso de cuidado personal no era vanidad, aun cuando esa fuera la imagen que al resto proyectara, sino una barrera de protección que le ayudaba a olvidar, si acaso de manera temporal, su obsesión por el orden. Llevar el pelo perfectamente peinado y arreglado, las uñas cortadas a ras de las yemas con las cutículas bien perfiladas, un afeitado apurado, vestimenta combinada, zapatos impecablemente limpios, o incluso una relativa buena forma física, no eran sino pequeñas jaulas en las que encerrar cada una de sus preocupaciones, ficticios centros de orden dentro de una realidad que de forma natural no podía más que tender a la entropía. A Bernardo todos los años previos hasta llegar a ese momento, intensos en preparación y maduración, le habían servido para poco a poco crearse una idea aproximada de aquella persona en la que quería llegar a convertirse. Lo que creía querer llegar a ser. En su juvenil inocencia pensaba que ya sabía qué camino habría de tomar en la vida, aunque de una manera ciertamente idealizada, como no podía ser menos a una edad en que lo habitual era que el mundo solo se hubiera leído o que a uno se lo hubieran contado.

A Álvaro, en cambio, la disertación del tutor le sonaba a música celestial. Rubio, ojos claros, robusto sin ser especialmente alto, de mirada viva aun cuando no necesariamente inteligente, con esa vivacidad que a uno le concede el estar rodeado de múltiples posibilidades desde niño y de personas que, ellas sí, en algún momento debieron de haber conseguido algo relevante y meritorio en sus vidas. No era la primera vez que le decían algo así. No en vano llevaba sobre sus anchas espaldas trece años de educación privada en un muy exclusivo colegio de futuros elegidos. Trece años para ir construyéndose una imagen y un carácter mimetizados con un contexto irreal pero extrañamente persistente en la sociedad y que le rodeaba desde la cuna. Se trataba, sin más, de lograr acabar encajando en ese molde. No estaba oyendo en definitiva nada diferente a lo que él esperaba oír, sin realmente haberlo llegado a escuchar nunca. Estaba lisa y llanamente en el lugar que le correspondía. Por eso y porque también sabía de la importancia de una buena primera impresión, había ocupado, ataviado con sus pantalones beis de pinzas y una camisa a rayas de marca, un asiento en la primera fila del aula, repleta en su totalidad de ex compañeros de colegio o similares. Y donde, por supuesto, no estaba Damián D.

Al llegar después que los demás ese primer día de clase, no necesariamente tarde sino menos pronto que el resto, Damián no había tenido más remedio que sentarse en el sitio que, en cualquier caso, habría elegido de haber podido escoger: el anonimato, la tranquilidad y el «silencio» de la última fila, allá donde todo se ve y nada se te ve, donde todo se oye y nada te oyen. Y allí se mantendría durante todo su periplo universitario, rodeado de alumnos repetidores de curso y de otros despistados tan inadaptados como él mismo que tan solo buscaban que les dejaran un poco en paz mientras sacaban adelante, en algunos casos brillantemente incluso, sus estudios.

Porque Damián era un tipo marginal, pero tan solo en el círculo de las «elites». En la realidad mundana, en el universo de fuera de las aulas, era paradójicamente de los muy pocos de su recién estrenada promoción académica que estaba totalmente integrado con las personas que habían tenido la suerte o la desgracia de nacer en la normalidad estadística de clase social. Hacía honor a su vocación de inadaptado tanto en personalidad como en aspecto, comenzando por su osadía de acudir el primer día a la «uni» en vaqueros y camiseta de Living Colour, lo mismo que se había puesto para el último día de colegio antes del verano, no pensaba esa mañana en nada en particular mientras el tutor seguía hablando. Lo suyo era la intuición por encima de la reflexión. Era un chico con un pelo normal, ni oscuro ni claro, ojos ni oscuros ni claros, barba de dos días y cuerpo de dos días al año de ejercicio. La anormalidad de lo excesivamente ordinario en un círculo extraordinario. Un visitante inesperado acudiendo a una fiesta a la que nadie acude sin ser invitado, pues él, como todos sus compañeros de clase venidos de fuera de la Gran Capital, había sido el mejor alumno del colegio de su pequeña ciudad de origen y, como a todos los que destacaban en colegios de provincias, le habían aconsejado, más bien empujado, a que se decidiera a formar parte de esas «elites» sociales sin tilde en la «e», que no necesariamente intelectuales, tomando el camino «correcto» de olvidar sueños y juveniles vocaciones y dirigir sus pasos a la Facultad de Derecho de la Gran Universidad.

Y él había aceptado. En el fondo, porque aceptar implicaba la necesidad de trasladarse a la Gran Capital, donde posiblemente sería más sencillo encontrar con quién compartir sus auténticas pasiones: la música y la literatura, aficiones con riesgo de ensoñación a los dieciocho y con grandes limitaciones para poder convertirse en un profesional respetable y suficientemente pagado, al menos a ojos de sus preocupados padres.

En esto coincidía con Bernardo, a quien también le atraía fuertemente la literatura, pero cuya cobardía y falta de arrestos le habían llevado a autoconvencerse de, en lugar de estudiar Filosofía y Letras, dirigir sus pasos al Derecho, lo que en el fondo también le iba a permitir desarrollar sus presuntas dotes de escritor, o al menos ese era su infantil consuelo para no reconocer abiertamente que la prosperidad económica y social también le atraían más de lo que él quería confesarse. Bernardo tampoco se había acabado de decidir por sus otras incipientes vocaciones, mucho más arriesgadas, a una edad en la que lo más importante parecía ser no equivocarse del todo, mucho más aún que llegar a acertar plenamente, o, al menos, otorgarse la posibilidad de alguna vez llegar a hacerlo.

Siempre se arrepentiría de ello.

–Ahora tengo treinta y cinco años –proseguía el profesor.

–Con treinta y cuatro fui nombrado catedrático de Derecho Romano de la Universidad del Sur. Con treinta publiqué mi tesis doctoral, que escribí a los veintiocho –seguía con su retrospectiva auto-semblanza–. Con veintiséis comencé los cursos de doctorado, tras licenciarme con veintitrés en la Gran Universidad y dedicar tres años a la docencia y al estudio. Y con dieciocho, al fin, estaba sentado igual que ustedes frente a uno de esos pupitres.

Hizo una pausa teatral para concentrar la atención de sus nuevos alumnos y continuó, remarcando mucho sus palabras:

–Ustedes están aquí para comenzar a construir sus sueños, como hice yo. Tienen el privilegio de ser los diseñadores de su futuro.

Respiró profundamente, hizo una pausa aún más prolongada y gritó con los ojos prácticamente en blanco:

–¡Ustedes son los arquitectos de sus sueños!

«¡Pues menudo sueño de mierda el suyo!» pensó Álvaro. Eso de ser profesor, de seguir estudiando, de tragarse horas y horas de rigurosos análisis científicos para acabar soltando una chapa de ese calibre a los pobres rehenes de primer día de clase le parecía de lo más triste, de perdedor sin ideas claras, de alguien a quien en realidad lo más seguro es que no lo llegaran a admitir nunca en un buen banco de inversión. Ese sí que era un sueño digno de un nombre tal, algo por lo que luchar durante los siguientes cinco años.

Bernardo, mientras tanto, por muchas vueltas que le daba a la disertación del tutor no acababa de comprender muy bien por qué un catedrático de la Universidad del Sur daba clases en la Gran Capital, ni cómo uno podía llegar a ser catedrático de una universidad en la que no había estudiado ni trabajado nunca, para finalmente acabar dando clases en otra diferente, que resultaba ser la misma en la que había estudiado.

No era lo único que le desconcertaba. Todo le parecía extraño y acartonado el primer día de clase. Y no porque hubiera esperado grandes dosis de diversión, entretenimiento y sorpresas, sino porque su concepto idealizado de la universidad, seguramente influido por las series de televisión y las películas de su infancia, era más abierto y relajado, menos colegial y estricto, más maduro. Más serio quizá. Pero es que este era un centro demasiado privado.

A Damián, en cambio, el panegírico del tutor ni le iba ni le venía. ¿Arquitecto de sueños? Con los ojos hinchados precisamente por la falta de horas del mismo, escuchaba adormilado. Tan solo llevaba una semana en la Gran Capital y le había pasado de todo. ¡Y eso sin prácticamente salir de las puertas del colegio mayor! En ese momento estaba mucho más necesitado de dormir que de diseñar sueños. En efecto, bastante tendría con sobrevivir esos primeros días en la Gran Capital escabulléndose en la medida de lo posible (que siempre acababa siendo poco) de las novatadas del colegio mayor, esas que en teoría estaban ya erradicadas por ley. Él sabía perfectamente que iban a ser unas cuantas semanas de dormir escasamente, de sufrir pequeñas humillaciones y vejaciones y de delimitar su territorio. En definitiva, de señalar el camino por el que iba a discurrir su estancia allí. Y para eso lo que tenía que hacer era aguantar estoicamente hasta que escampara.

Lo que sin embargo unía a los tres era un firme propósito de aprovechar al máximo una experiencia que marcaría por siempre el resto de sus vidas y que habría de convertirse en los cimientos de su futuro. Al fin al cabo, no estaba al alcance de cualquiera el compaginar el estudio de dos carreras universitarias de manera simultánea: Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.

* * *

No había transcurrido ni un mes de su recién comenzada andadura universitaria cuando, en medio todavía del despiste generalizado entre los novatos alumnos, que todavía no sabían si estudiar por el libro o tomar apuntes, si concentrarse en unas pocas asignaturas e ignorar el resto, en definitiva, si estudiar o aprender, el profesor de Ética les anunció que en dos semanas tendría lugar el primer parcial de la asignatura. Ética era una de las «marías» del programa. No aportaba prácticamente créditos y su contenido era más cercano a una asignatura de Religión de colegio concertado que a un temario digno de una doble licenciatura. Pero para la Gran Universidad era totalmente imprescindible que formara parte del programa.

En los corrillos del pasillo frente a la puerta de clase no se hablaba de otra cosa. Iba a ser el primer examen universitario al que se enfrentasen y todo el mundo andaba un poco despistado. Además, el temario no era precisamente ligero. Quince temas contenidos en un libro de texto de obligatoria adquisición en la librería del propio centro. Nada menos que cuatrocientas veinticinco páginas de información difícil de digerir ya que se trataba de conceptos bastante etéreos. Estudiarse tamaño tocho en condiciones podría precisar perfectamente de esas dos semanas a pleno pulmón.

Pero, claro, se trataba de Ética. ¿Tenía realmente sentido hacer ese esfuerzo sobrehumano al mismo tiempo que continuaban las clases? ¿Qué es lo que se esperaba de ellos? ¿Que hicieran una lectura somera del libro o que lo memorizasen? Y no era cuestión de preguntárselo al profesor. Esto era la universidad y allí todos eran conscientes de que determinadas cosas se sobreentendían. Nadie pregunta en la facultad cómo ha de estudiarse un examen. Así que entre todos los compañeros tendrían que aclararse, pues en el fondo estaban todos en el mismo barco, con la ventaja de que alguno de ellos tenía hermanos mayores que ya habían pasado recientemente por esa experiencia y que sabrían a qué atenerse.

Esos eran los corrillos a los que había que juntarse en el pasillo. Aplicar la oreja y enterarse de qué hacer. Bernardo, por si acaso, ya llevaba unos días estudiando. Las ganas de agradar y de hacerlo bien en su primer examen universitario pesaban mucho más que el aburrimiento que le provocaba la materia. Había que reconocer que el profesor de Ética había sido muy avispado adelantando tanto el examen. De esta forma se aseguraba de que los nuevos estudiasen con cierto interés su libro, al menos esa primera vez.

Intrigado por lo que estarían haciendo sus nuevos compañeros, Bernardo le preguntó a Álvaro, con quien casi no había cruzado palabra hasta entonces, quien, de manera adusta y con mucho aplomo, le dijo:

–Nadie chapa Ética, Bernardo. Nadie. Es una «maría».

–O sea, que con leérselo la noche antes vas sobrado –apuntaló Antonio, «primerfilero» como Álvaro.

Era una opinión autorizada. El hermano mayor de Antonio cursaba el curso superior, así que tan solo un año atrás había pasado por lo mismo. Aun así era difícil exponerse a hacer un mal papel en su primer examen en la Gran Universidad, por lo que Bernardo, ya algo más relajado, siguió metiendo horas a Ética hasta llegar a darle cuatro o cinco vueltas al temario, como habría hecho en el colegio ante cualquier otro examen. Más valía pasarse que quedarse corto.

El día del examen allí traía mala cara todo el mundo. «Para no haber estudiado nadie, muchos llevan bastante tiempo sin dormir» pensó Bernardo. Se acercó a Álvaro, que era uno de los que traía peor cara.

–¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?

–Mal, muy mal. Me he tirado toda la noche sin dormir a base de cafés y ahora no me tengo en pie. Me va a salir fatal. Álvaro inauguraba de esa manera y en ese momento un inveterado ritual al que Bernardo acabaría por acostumbrarse. Imagen de total destrozo físico por la falta de sueño acompañada de supuesto derrumbe psíquico ante la perspectiva de un fracaso académico seguro.

–¿Lo dejaste para la última noche? ¡Pero si son cuatrocientas veinticinco páginas! –exclamó.

–Jajajajá –rio Antonio–. ¿La última noche? Este lleva chapando semanas.

–Pero, ¿no decíais que con leerse el libro la noche antes iba uno sobrado?

–Claro que sí. Para aprobar. No para sacar nota. ¡Y este cabrón quiere sacar matrícula!

A los pocos días se publicaron las calificaciones en el tablón de anuncios que estaba a la puerta del aula. El sistema de comunicación de los resultados de los exámenes era de lo más pedestre. Un bedel se acercaba al tablón situado a la entrada de cada clase, abría la mampara de cristal y colgaba con una chincheta la lista que le habían entregado en el decanato con las notas de los alumnos debidamente firmada por el profesor de turno.

Era un método agobiante. Ver acercarse al bedel o atisbar a un grupo de compañeros arremolinados frente al cristal eran indicios indubitados de que ya habían salido las notas. Esto provocaba la aparición de un enjambre de sesenta jóvenes dándose empellones para ser los primeros en ver su calificación. Y las de los demás. Con un poco de suerte uno conseguía ver la suya sin que antes se la hubiera chivado un compañero. Bernardo se acercó al racimo de cabezas. Se hizo un poco de hueco y, todavía a una distancia prudencial pero suficiente para poder ver de refilón el tablón, buscó rápidamente su nombre. ¡Un ocho con seis! «¡Qué notaza para mi primer examen!», se congratuló mientras observaba por curiosidad qué tal les había ido a los demás.

No daba crédito a lo que estaba viendo. Ristras de dieces, nueves y medios, y nueves con setenta y cinco. Los ocupantes de la primera fila se habían salido. Menos mal que nadie chapaba Ética porque era una «maría». Sus compañeros habían logrado que su ocho con seis no fuera sino la trigésimo sexta mejor nota de entre los sesenta alumnos. Salvo Damián y su seis y medio, todos estaban por encima del notable. Estaba claro que la universidad no tenía nada que ver con el colegio. Ahí no te podías fiar ni de tu sombra.

* * *

Transcurrido curso y medio de intensa formación colegial universitaria, mezcla casi equitativa de toma de apuntes y estudio libre, se iba poniendo de manifiesto el papel que cada uno de los compañeros de promoción ocuparía, voluntaria o involuntariamente, en el entramado piramidal del alumnado de la clase. Como en cualquier otro grupo social, que eso era lo que en el fondo representaba ese microcosmos académico, aunque muy sesgado hacia las clases más altas, todos acabarían situándose en el lugar que les correspondía, o más bien en el que más cómodos se sentían. Y esto en el mejor de los casos, puesto que en otras ocasiones cada uno terminaba donde otros los empujaban para sentirse ellos más a gusto. Pero siempre quedaba alguien que no acaba de ubicarse. Ese que suele dejar la vida fluir permitiendo que el devenir del tiempo lo meza suavemente y tome las decisiones, probablemente correctas, por él.

En ese punto se encontraban Bernardo, Álvaro y Damián la víspera del examen de Microeconomía de segundo, el auténtico «coco» de ese curso, la asignatura más dura, o al menos esa que el profesor más dura hacía. Porque, efectivamente, el profesor era la verdadera, o más bien la única, dificultad.

Nadie sabía a ciencia cierta cómo se llamaba. Todos lo conocían por Atila, el rey de los «unos», por su dilatado y tan a gala llevado historial de puntuar con un 1 en sus exámenes a más de la mitad de la clase año tras año. Otros le llamaban el «Microputa» por su escasa estatura y su mala leche, su poca predisposición a enseñar y su marcada tendencia a mantener la mayor distancia posible con el alumnado. En fin, el hombre era todo vocación.

A esas alturas de la carrera, Álvaro había entrado de lleno en el estrellato de la clase, rodeado de los socialmente más acomodados y que solían estudiar juntos en la biblioteca de la Facultad. Se trataba de una forma grupal de estudio que Bernardo no alcanzaba a comprender, dada su necesidad de recogimiento y soledad para asimilar e interiorizar los conceptos de cualquiera que fuera la materia que estuviera estudiando. Esto lo convertía en un compañero marginal desde el punto de vista social universitario, aunque útil y valorado académicamente en cuanto que tenía un conocimiento diferenciado al no provenir del estudio en compañía, sino de todo aquello que lograba encontrar en libros que le pudieran servir de faro.

Por esta razón, a Bernardo no le sorprendió la llamada que recibió la víspera del temido examen de «Micro». Primer parcial, nervios a flor de piel, varias semanas transcurridas desde que se habían interrumpido las clases y, realizados ya unos cuantos exámenes parciales del resto de asignaturas, llegaba el de «Micro», el que todos temían, el que no aprobaba ni el veinte por ciento de la clase.

–¡¡Bernardooooo!! –le gritó su madre desde la cocina–.

¡Te vuelven a llamar por teléfonoooo!

–¿Quién es, mami? –inquirió hastiado Bernardo por la enésima interrupción en su concentración.

–Es otro compañero de clase –le contestó–. ¡Ay, hijo!

Que no te quieren dejar estudiar hoy.

–Ya vooooy –se resignó finalmente el estudiante mientras sospechaba quién le podría estar llamando.

Acertó. Era Álvaro, quien habitualmente le planteaba sus dudas previas a los exámenes más complicados, a veces incluso plantándose en su casa para que se lo explicase todo bien clarito. Lo que sí le sorprendió fue que se trataba del decimoséptimo compañero que le consultaba esa tarde para preguntarle por la solución de exactamente el mismo complejo problema, uno que nunca antes había sido resuelto en clase. Consistía en algo acerca de la demanda de bienes de consumo en Alemania respecto de la de Francia. No muy difícil en realidad, aun cuando novedoso y por tanto fuera del alcance de los del estudio en grupo. Y es que, como le decían los de la biblioteca, siempre era una puñeta esa manía de los profesores de no limitarse a poner en los exámenes uno de los problemas ya previamente solucionados y estudiados en clase.

¡Qué ganas de tocar las narices!

Bernardo seguía siendo muy inocente y no sospechó nada. Contestó amablemente a Álvaro dándole también amablemente la solución, tal como había hecho las dieciséis previas ocasiones esa misma tarde cuando así se lo habían requerido los anteriores dieciséis compañeros.

–Eres el puto amo, gordo –le dijo Álvaro tras escuchar la explicación telefónica del problema.

–¡Suerte mañana! –continuó–. A ver si esta noche consigo dormir un par de horas. Si tengo más dudas te llamo, ¿vale?

En realidad a Bernardo la situación le halagaba un poco, puesto que le permitía en cierta manera entrar a formar parte del grupo líder, aunque no demasiado, tan solo en su justa medida. Además, el apelativo «gordo» era todo un honor, pues los de la primera fila lo reservaban para utilizarlo de manera selecta para dirigirse de forma afectuosa a otros de su misma estirpe. A una parte de Bernardo le encantaría ser un gordo más de esa exclusiva tribu de gordos.

Se acostó temprano, como solía en vísperas de examen, para llegar lo más fresco posible a la prueba.

No cayó en la cuenta de lo que realmente ocurría hasta que se sentó al día siguiente en el Aula Magna y comenzó a leer el examen:

«Primera pregunta (3 puntos): Asumiendo que la demanda de bienes de consumo en Alemania respecto de la de Francia...».

«¡Ostras! –pensó–. ¡Cómo me suena este enunciado! Es como si ya hubiera visto antes este ejercicio–. Y tanto. Dieciséis veces concretamente en las últimas veinticuatro horas. Por supuesto lo resolvió con facilidad. Y con él los otros dieciséis compañeros que lo habían llamado la víspera, aparte de aquellos que pasaban ayer casualmente por la biblioteca a ver qué cazaban.

Pero el dichoso examen contenía otras tres preguntas: la que valía un punto, la fácil, que era la que ponía Atila de cebo como medida compasiva para evitar el cero y así hacer honor a su merecido mote; y otras dos de tres puntos cada una, a cada cual más retorcida, y por supuesto de las que no salían en los apuntes ni se habían resuelto en clase jamás.

Las caras de los de la biblioteca cuando aparecieron las notas en el tablón situado a la puerta de la clase eran todo un poema.

Agustín Álvarez Lamela: 4

Antonio Antúnez Castro: 4

Alberto Bermúdez Martínez López de Cáceres: 4

Ángel Luis Burgos Latorre: 4

Álvaro Bustos Ramírez-Mingo: 8

Diego Camacho Rodríguez de la Cierva: 4

Amado Cardoso Rubio: 4

Damián Díaz Frutos: 9

Y así continuaba la lista…

Andrés Fernández de la Rosa: 4

Bernardo Fernández Pinto: 7

Alfonso Fernández Villasola: 4

Adrián Fitzpatrick Martos: 4

–¿Cómo ha podido ser –preguntaba Álvaro a sus compinches–, si la difícil nos la había contestado Bernardo y las otras tres las teníamos perfectamente controladas con las res puestas que nos habían chivado del año pasado?

–¿De qué coño nos ha servido que mi hermano nos consiguiera las preguntas del examen? –se lamentaba Antonio–. Pero ¿no decíais que lo difícil era el problema?

–¿Y por qué cojones no le habéis pasado a Bernardo el examen entero para que os lo contestase? –preguntó ingenuo Alberto–, así al menos habríamos sacado un siete, como él.

–Tú de verdad que eres imbécil –le soltó enojado Álvaro–. ¿Para qué? ¿Para que él sacase un diez y nos volviera a pisar la matrícula? Ya sabéis que Atila solo pone una por curso.

–De todas formas al final se la va a poner a Damián y no a ninguno de nosotros, porque tú, Álvaro, eres el que has sacado la nota más alta de todos y solo tienes un ocho –insistía Alberto.

–Eres realmente corto, gordo –le replicó Álvaro, ya que incluso dentro de la misma estirpe se permitían de vez en cuando hacerse de menos y hasta el apelativo gordo podía usarse con una connotación negativa.

Prosiguió Álvaro con su argumentación.

–Que Damián saque una matrícula no nos afecta en nada porque no va a sacar ninguna más en toda la carrera, pero Bernardo ya lleva tres de primer curso, y a ese ritmo pasará de las quince y nos dejará sin los mejores puestos en la banca de inversión. Esta matrícula es clave, y de todas formas Damián no es capaz de volver a sacar un nueve en el segundo parcial ni de coña. Esa matrícula lleva mi nombre escrito. Ya me encargaré yo de ello.

Nadie lo dudaba ni por un instante.

Así que ese año Atila fue el rey de los cuatros y no el de los unos. Cincuenta y dos suspensos de sesenta alumnos a golpe de cuatros. A Bernardo se le cayó la primera de las vendas de los ojos y Damián sacó su primer (y único) nueve contestando bien a las tres preguntas difíciles y mal a la de regalo. Es lo que ocurre cuando se vive en una dimensión paralela al resto… y cuando se tiene una novia repetidora.

Definitivamente Bernardo no era tan listo como parecía. Tropezaba de nuevo con la misma piedra. Ya debería haber caído en la cuenta de cómo se las gastaban sus compañeros tras el primer examen de Ética.

* * *

Ya habían completado los tres primeros cursos de la doble licenciatura y Bernardo estaba cada vez más hecho un lío. Estaban en cuarto y todavía no lograba ubicarse. Frente al colegio, en el que resultaba bastante obvia le correlación entre estudio, aprendizaje y la siguiente etapa, que en su caso siempre supo que serían los estudios superiores, en la universidad esa cadena de transmisión no operaba de manera tan fluida. Si estudiaba para aprender, en muchas ocasiones paradójicamente las calificaciones se resentían por haber preparado peor que el resto el temario de examen. Y esto le podía perjudicar a la hora de dar el siguiente paso, que no era sino el tránsito al mundo laboral.