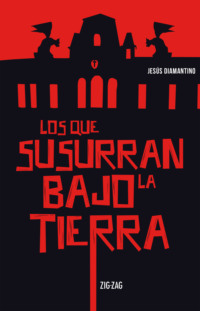

Kitabı oku: «Los que susurran bajo la tierra»

I.S.B.N. impreso: 978-956-12-3611-0

I.S.B.N. digital: 978-956-12-3634-9

1ª edición: septiembre de 2021.

Diseño de portada: Juan Manuel Neira Lorca.

© 2021 por Jesús Diamantino Valdés.

Inscripción nº 2021-A-8474. Santiago de Chile.

© 2021 de la presente edición por

Empresa Editora Zig-Zag S.A.

Derechos exclusivos para todos los países.

Editado por Empresa Editora Zig-Zag S.A.

Los Conquistadores 1700. Piso 10. Providencia.

Teléfono: (56-2) 2810 7400.

E-mail: contacto@zigzag.cl | www.zigzag.cl

Santiago de Chile.

Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización por escrito de la editorial.

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

A mi hermana y a mi madre, quienes suelen alimentar con amor mis pesadillas.

Solo podríamos escondernos del horror en las profundidades del horror.

Thomas Ligotti

1

Febrero, 1979

La primera vez que Raimundo escuchó la voz del monstruo tenía ocho años. Creyó escuchar primero un susurro leve, como el silbido del viento colándose por el techo de la capilla de piedra; pero después, poniendo más atención, se dio cuenta de que lo que oía era una voz ominosa, desencajada de la realidad. Salió corriendo de la capilla olvidando por completo la penitencia que le había encargado el padre Giuseppe por haberse robado la caja de galletas de la Carmencita. Atravesó el parque hasta llegar a la Casa Roja y entró jadeando a la cocina. Carmencita estaba trozando la gallina para la cena y su mamá bebía un té sentada junto a Celeste. Su hermana lo miró con curiosidad mientras mascaba un pedazo de torta de hoja.

–¿Qué pasa? –preguntó María Gracia cuando lo vio parado en el umbral.

Raimundo se quedó en silencio unos momentos y sopesó lo que diría. No quería preocupar demasiado a su mamá; ya tenía suficiente con la enfermedad del abuelo y su padre había prolongado por una semana más su estadía en Washington. Don Leonidas no mejoraba. Tosía mucho y cada vez que lo veía parecía más delgado y descolorido, como si desapareciera poco a poco. Ese mismo día el abuelo llegaría a la Casa Roja desde el Hospital Militar y ella les había explicado a él y a Celeste lo que significaba la palabra «desahucio». Les habló en el desayuno en voz baja, simulando un secreto a voces. Dijo que el abuelo ya no tenía hambre y que cuando eso le pasaba a alguien de la familia, significaba el fin.

–¿Como cuando murió la abuela? –preguntó Celeste esa vez.

–No, linda. La abuela se fue al cielo de forma repentina, porque Dios la quería pronto a su lado. El abuelo Leonidas se está muriendo lentamente y por eso estamos acá, acompañándolo, despidiéndolo.

–Escuché una voz –dijo Raimundo esforzándose por ocultar su alteración.

María Gracia lo miró con cansancio.

–¿Una voz?

–Sí, mamá... una voz. En la capilla –explicó el niño–. La escuché mientras rezaba el Padrenuestro.

–¿Y qué decía?

–Primero pensé que era el viento, pero después escuché clarito «Dios mío, por favor» –aseguró el niño.

Celeste se rio mostrando las migas de torta que todavía masticaba.

–Seguramente escuchaste tu propio eco, Raimundo –dijo María Gracia acariciando la cabeza de su hija menor–. Cuando alguien está muy concentrado rezando es capaz de escuchar su propia voz. No te preocupes por eso. ¿Quieres torta?

Raimundo asintió y se sentó junto a su hermana. Carmen puso frente a él un trozo muy grueso.

María Gracia salió de la cocina en dirección al living dejando a sus dos hijos ocupados con el dulce. Carmen aprovechó para acercarse al niño y susurrarle:

–Quizás fue la voz de un ángel.

Raimundo se quedó pensando todo el día en el «eco del ángel», así decidió llamarle. Pero le inquietaba que las voces de los ángeles fueran tan feas, porque ese «Dios mío, por favor» había sonado como un llanto. Le contó la anécdota al padre Giuseppe en la cena y el religioso le dijo que con mayor razón tenía que cumplir con la penitencia, porque de seguro los ángeles querían estar cerca de él para su primera comunión. Celeste dijo que ella también quería escucharlos y se puso a llorar. Su madre la consoló diciendo que todos tenían un ángel de la guarda y que no era necesario oírlos porque siempre estaban ahí custodiando, así como los carabineros custodiaban la Casa Roja para cuidar a la familia. En ese momento el doctor Szigethy llegó al comedor para anunciar que don Leonidas había tomado sus medicamentos y que ahora descansaba. Rechazó la invitación a cenar y se marchó después de darle algunas indicaciones a María Gracia y a la enfermera.

Al día siguiente, Raimundo volvió a la capilla y se sentó a rezar con la esperanza de escuchar nuevamente el eco del ángel. Esperó mucho rato, pero cuando estaba a la mitad de su décimo Padrenuestro se coló de nuevo la voz. Esta vez la escuchó más clara y afligida, y la frase que distinguió lo sobrecogió: «Dios mío, déjame morir». Raimundo no salió corriendo como la última vez, estaba decidido a ver al ángel. «Las voces tienen dueño», pensó.

La luz de la mañana se filtraba por las vidrieras iluminando la reducida bóveda de piedra canteada. El niño observó el lastimero rostro de Cristo inclinado hacia un costado, casi indiferente al milagro. La voz emergió de nuevo y Raimundo la siguió atentamente hasta el altar. Detrás de él descubrió una puertecilla de madera cerrada con llave. Acercó su oído al postigo y escuchó con nitidez el llamado angelical. Raimundo no se atrevió a responderle, le preocupaba asustarlo. Intentó en vano abrir la puerta. «La llave». ¿Dónde podría encontrar la llave? ¿Estaría dentro de la capilla? Inspeccionó el lugar a tropezones y no encontró nada a simple vista. Entonces pensó en el sagrario. Se arrodilló a los pies de la imagen de Cristo y pidió perdón por lo que estaba a punto de hacer. Abrió la caja litúrgica y tomó el copón dorado; dentro de él había una llave cilíndrica de metal.

–Bravo –exclamó con alegría infantil.

Dejó el copón en su lugar y cerró la caja. Luego se aproximó a la puertecilla e introdujo la llave en la cerradura, la hizo girar y el postigo cedió hacia el interior liberando una corriente de aire hediondo. Raimundo hizo una mueca de asco y se tapó la boca con un brazo, pero aun así no declinó. La puertecilla medía casi un metro de largo y era bastante ancha para que cualquier adulto entrara encorvado. Miró hacia dentro y notó una escalinata de madera que descendía desde el otro lado hasta un pozo de oscuridad.

El eco milagroso había cesado y el niño dudó si entrar o no. En seguida recapacitó: ¿no lo había guiado Dios hasta la llave? «Claro que sí». Dios vivía en la capilla, eso le había asegurado el padre Giuseppe. Quizás el ángel podría concederle un milagro; le pediría que curara al abuelo para que cumpliera su promesa de llevarlo a volar en el Hawker Hunter que bombardeó a los comunistas en la Moneda.

No era un mal niño, él lo sabía: hacía las tareas, rezaba todas las noches por la Patria, quería mucho a sus papás y cuidaba de Celeste. Lo de la caja de galletas había sido una equivocación, lo había tentado el Diablo. Dios lo entendía. Se animó y decidió descender por la escalera. En ese instante lo que él creía que era un ángel se dejó escuchar fuerte y claro: «¡Una luz! ¡¿Quién?!».

Un coro de otras voces emergió de la negrura y ya no parecía un eco celestial: «¡Mátenme, por favor!».

Raimundo volvió sobre sus pasos y huyó horrorizado hasta la Casa Roja. Un militar que fumaba bajo una encina le gritó que tuviera cuidado de tropezar, pero el niño no lo escuchó. Entró por la cocina y se fue directo a la habitación de su abuelo. María Gracia estaba sentada a los pies de la cama de don Leonidas. El pequeño Raimundo abrazó a su madre y comenzó a llorar, convencido de que las voces que había escuchado eran de un monstruo y no de un ángel.

2

Raimundo guardó el secreto de las voces. Supuso que nadie le creería, especialmente su madre. Sin embargo, la verdadera razón para no hablar más del supuesto ángel era la presencia del monstruo. Definitivamente había «algo» viviendo bajo la capilla, algo que tenía voz, que maldecía y suplicaba. ¿Un alma en pena? No. Los fantasmas no viven en la casa de Dios, eso le había dicho Carmencita: «Los fantasmas no pueden subir al cielo». Y lo que escuchó Raimundo fue una voz casi corpórea.

Al día siguiente no fue a la capilla y cuando el padre Giuseppe le preguntó por su penitencia, contestó que ya la había cumplido. No fue difícil mantener el secreto, todos parecían haber olvidado la anécdota del ángel. La atención de todos estaba puesta en don Leonidas, quien cada día empeoraba. María Gracia no se apartaba de su lado y las visitas se habían restringido mucho. Ellos vivían en la comuna de Las Condes, pero su madre decidió ese verano que pasarían las vacaciones en la Casa Roja cuidando al abuelo. Según ella el aire puro de los faldones cordilleranos y la paz de la naturaleza harían bien a la familia. Su esposo, Edmundo de la Cruz, había extendido sus labores diplomáticas en Washington por orden de la Junta Militar y no tenía una fecha definitiva de regreso, por lo que el verano se había hecho especialmente tedioso para Celeste y Raimundo.

La Casa Roja se emplazaba en medio de un gran parque natural de más de dos mil metros cuadrados repleto de palmas, araucarias y un gran bosque de encinas; tenía también una plaza de estatuas erosionadas, fuentes de agua cordillerana y una piscina de azulejos que resplandecía durante el día. No obstante, para los niños nada de eso se comparaba con la playa de Zapallar: añoraban el ruido incesante del mar y la sensación acolchonada de la arena; la fogata, las empanadas de mariscos y compañeros de colegio con los que jugaban a la pelota y buscaban bichos en los roqueríos. Pero ahora tenían que conformarse con pasar largas horas leyendo historietas de Condorito o El Peneca, o viendo monitos y programas de televisión como La cafetera voladora.

Cuando se bañaban en la piscina los vigilaba algún uniformado de turno paseándose por los bordes con su arma a la vista. A veces los cuidaba un cabo joven de apellido Soto; les contaba chistes y organizaba competencias de nado, incluso en una ocasión organizó una pichanga para distraer a los niños de los gritos de dolor de don Leonidas. Pero al poco tiempo Soto fue trasladado a un centro de detención en Antofagasta. Se despidió solemnemente de ellos y dijo que su deber era con la Patria.

La ausencia de María Gracia era cada día más notoria, apenas cenaba con sus hijos y se olvidaba muchas veces de darles las buenas noches. Desde el desahucio de don Leonidas la Casa Roja se había impregnado de una extraña aura de desolación, alimentada por el calor y el deambular espectral de ciertos familiares y de la servidumbre. Carmencita, siempre afectuosa y atenta con los hermanitos De la Cruz, dividía su tiempo entre los encargos de su patrona en el mercado de Peñalolén, la limpieza del museo subterráneo y la de los corrales. Por lo tanto, se limitaba solo a vestir a los niños por la mañana y prepararlos al final del día para dormir.

El padre Giuseppe, por su parte, se aferró al sagrado compromiso de acompañar a don Leonidas hasta el momento de su muerte. La viuda del empresario Leyton, doña Catalina Callejas Solari, había sido una de las principales patrocinadoras de la obra de los Soldados de Jesucristo en Chile. Catalina, entregada por completo a la acción social y a la lucha contra el marxismo, conoció al fundador de los Soldados en el funeral de Franco en noviembre de 1975. El afable y santificado carácter del padre Mateo Casablanca –quien había tenido el honor de presidir las exequias junto al cardenal González Martín en la plaza Oriente– cautivó en lo más profundo su alma benefactora. Le habló de la primera vez que escuchó la voz de Cristo y de la Misión que le encomendó: fundar la congregación católica más grande de Latinoamérica y expandir la palabra de Dios entre los pueblos más indefensos.

–El Demonio existe y es revolucionario –le reveló Casablanca en la capilla ardiente del Palacio Real en Madrid, muy cerca del ataúd glorificado del dictador.

Meses después, doña Catalina y la primera dama de Chile, crearían la Organización Caritativa de Santiago, fundación que buscaba «proporcionar bienestar espiritual y material a los desafortunados». De esta manera, y por encargo del mismísimo General, los Soldados de Jesucristo se ocuparon de la administración de la fundación y de los trabajos apostólicos. Cuatro años después, la congregación contaba con una sede central en Las Condes, un seminario de formación sacerdotal, dos escuelas para niños vulnerables y un colegio privado para familias católicas adherentes al Golpe (además de otros tantos bienes donados por el Estado e inversiones para potenciar el trabajo de la fe).

El padre Giuseppe Smith, a sus treinta y seis años, fue nombrado por Casablanca «embajador de la beneficencia» en Santiago, convirtiéndose en el líder de la congregación en Chile. Y al mismo tiempo, tenía el honor de ser el asesor espiritual de la familia Leyton. Esto implicaba no solo otorgar sosiego moral y oficiar misas en la capilla de piedra, sino también ayudar a don Leonidas en el asunto de la alimentación.

Cuando Raimundo le contó a Giuseppe su experiencia con las voces en la cena, el padre intentó mostrarse lo más sereno posible para no alterar a María Gracia. Le importaba mucho más parecer confiable ante la heredera de Leonidas Leyton que comprensivo con los niños. Pero lo cierto era que él también escuchaba la voz del monstruo, a veces tenue en la capilla y a veces enérgica y lastimera dentro del cuartelillo húmedo. Las voces lo aterraban, pero todavía más su procedencia, tanto así que en una ocasión en que ayudaba a la Carmencita a suministrarle alimentos a don Leonidas, dejó escapar un grito histérico. Cuando María Gracia se enteró, le dijo secamente después de una confesión que esperaba contar con su coraje y serenidad en el futuro, por el bien de la familia... y por el suyo propio.

3

No fue el ruido lo que despertó a Raimundo esa noche, sino el hedor que contaminaba la habitación. Cuando abrió los ojos miró directamente al ventanal. La luna dominaba el cielo nocturno y la claridad fosforescente envolvía el enorme jardín delantero. Un uniformado dormitaba erguido en la puerta principal y otro caminaba por un costado del parque explorando las sombras. Raimundo se sintió asqueado por un extraño olor que no lograba distinguir. El reloj en forma de búho de su velador marcaba las tres de la madrugada. Miró la cama vecina donde Celeste dormía soltando leves ronquidos. Entonces miró hacia la puerta de la habitación y vio ahí parado al monstruo, inmóvil como una estatua a medio hacer. La claridad de la noche era suficiente para que el niño se fijara en su horrible desnudez, en las carnes laceradas, en la cadavérica delgadez. Su rostro era escuálido y de su cabeza emergían unos cuantos mechones negros. Solo el ojo izquierdo lo miraba, un ojo que relucía entre la tela de oscuridad; el otro no existía, más bien había sido reemplazado por un hoyo negro, insondable.

En su corta vida, Raimundo nunca había experimentado realmente el miedo, lo más cercano había sido la angustia que sintió cuando Celeste cayó a la piscina de la casa de Las Condes. Sus papás estaban de viaje en Buenos Aires, la Carmencita había salido al supermercado y solo él estaba ahí, atónito viendo como su hermana luchaba por no hundirse. Él sabía nadar a lo perrito, el verano anterior había recorrido varios metros en el lago Caburga con su flotador de Mickey y en su casa solía atravesar el ancho de la piscina bajo la mirada de algún adulto. Se lanzó frenéticamente, nadó hasta su hermana y ella se aferró a su cuello como una serpiente. Cuando salieron los niños se abrazaron y lloraron por mucho rato.

Sin embargo, lo que vivía ahora Raimundo era completamente distinto. No podía moverse, respiraba con dificultad, sentía que se zambullía en un mar de desesperación. Su voz se atascaba en la garganta, la palabra «mamá» se deshacía en un balbuceo. El niño había tenido pocas pesadillas, pero la humedad caliente de su orina le hizo comprobar que no estaba en una de ellas. Por primera vez se sintió vulnerable. ¿El monstruo se lo llevaría? ¿Moriría? Pensó en resignarse, pero justo en ese instante Celeste comenzó a moverse en la cama. El horror se extendió todavía más. Si su hermana despertaba de seguro gritaría y despertaría a todos, pero quizás también la paralizaría el miedo, y entonces el monstruo se los llevaría a los dos. La imagen de Celeste batallando por no desaparecer para siempre en el agua se interpuso en medio del ser que ahora alternaba su ojo entre ambas camas. En un arranque de coraje, Raimundo tomó el reloj en forma de búho y lo lanzó al ventanal. El cristal estalló y una ráfaga nocturna entró en la pieza. Celeste se despertó y, como era de esperar, gritó incluso antes de abrir los ojos. Sin embargo, el monstruo seguía ahí parado, observando con obstinación. ¿No le importaba que otros pudieran verlo? Desde fuera se oyeron voces de alerta y unos pasos apresurados se acercaban desde el pasillo. Raimundo entonces sintió que la voz se había liberado en su garganta.

–¿Vas a llevarme? –preguntó el niño apenas susurrando–. Si quieres puedo irme contigo, pero deja a mi hermana, por favor. Ella es muy llorona, te molestaría mucho, pero yo no. ¡Te lo juro!

Celeste se restregaba los ojos y llamaba a su madre todavía aletargada por el sueño. Afortunadamente no se había percatado del ser nauseabundo que los acechaba. Una luz se prendió al final del pasillo y las voces de los uniformados estaban casi sobre el ventanal. El niño tuvo la esperanza de retener al monstruo para que le dispararan en la misma pieza, como cuando les dispararon a los comunistas que intentaron incendiar el auto de su papá afuera del Congreso. Inesperadamente la criatura sonrió mostrando una dentadura deforme y rojiza.

–Gracias por abrir –dijo el ser con voz carrasposa. Dio la vuelta y se perdió entre las escasas tinieblas del pasillo.

Raimundo se quedó de una pieza, anonadado. Su hermana ya había despertado por completo y empezó a llorar, los uniformados entraron presurosos; la Carmencita y el padre Giuseppe aparecieron también y encendieron la luz. Las preguntas, el asombro; todo se agolpó en la habitación de los hermanos De la Cruz Leyton. Para Raimundo era innecesario hablar sobre el monstruo. Él había dejado abierta la puertecilla secreta de la capilla. Él tenía la culpa.

La pieza olía a orines. Responsabilizaron a Raimundo; le dijeron que a todos los niños le pasaba, que por la mañana la ventilarían. Celeste durmió en la habitación de su madre, pero ella no llegó a acompañarla esa noche.

4

La muerte del empresario Leonidas Leyton Montenegro tuvo una amplia repercusión. Los principales canales cubrieron la noticia como un acontecimiento de interés nacional. El velorio se llevó a cabo en la capilla de San Bernardo de Monroy (conocida más bien como la capilla de piedra) dentro de la misma propiedad de los Leyton en donde se congregaron familiares, amigos y los miembros de la Junta Militar. El doctor de cabecera, John Szigethy, detalló a la prensa que el señor Leyton había fallecido a causa de una descompensación cardiaca durante la noche, esto después de sobrellevar por bastante tiempo la leucemia que le diagnosticaron en el 76.

María Gracia, resignada al desahucio, acordó con Szigethy sacarlo de la clínica y otorgarle sus últimos días de vida en la comodidad de la Casa Roja, y también hizo los arreglos para sepultarlo junto a los restos de su esposa, doña Catalina Callejas, en el Cementerio General de Santiago (doña Catalina había muerto un año antes a causa de un aneurisma cerebral en plena misa de Pentecostés. Se desvaneció un poco antes de comenzar la eucaristía a los pies de la primera dama).

El funeral fue multitudinario. La capilla de piedra abarcaba apenas unos doscientos metros cuadrados de superficie, por lo que pudo albergar solo a una cuarta parte de los asistentes al sepelio. En la primera fila se encontraba María Gracia, hija única del matrimonio Leyton Callejas; su marido, Edmundo de la Cruz; el presidente de la República, Augusto Pinochet, y su esposa, Lucía Hiriart.

Los niños estaban sentados junto a la Carmencita también frente al ataúd. Celeste traía puesto un vestido negro con florecitas grises de encaje y Raimundo sencillamente una camisa blanca y unos pantalones oscuros. Carmen se había encargado de vestirlos, y también la noche anterior de darles la triste noticia. María Gracia insistió en amortajar ella misma a su padre, por lo que pidió estar sola en la habitación junto al cadáver hasta terminar el proceso. Nadie la vio derramar alguna lágrima.

Raimundo estaba inquieto, no dejaba de pensar en la visita nocturna del monstruo. Después de su experiencia se había negado a entrar a la capilla de piedra, ni siquiera para volver a cerrar el postigo por donde se había escapado esa abominación. ¿Qué más daba? El monstruo era ya un fugitivo y no podía huir de él. ¿Por qué no se lo había llevado? Pudo haberlo hecho fácilmente. Estaba prácticamente indefenso, paralizado, pero en vez de eso le dio las gracias y, además, ¿cómo había llegado ahí sin que nadie lo viera? Quizás Carmencita y el padre Giuseppe tenían razón: «una pesadilla muy vívida». Sin embargo, las voces sí fueron reales, también el olor y la llave en la cerradura. No quiso deshacerse en explicaciones sobre esos detalles, sabía que lo regañarían, el abuelo estaba muriendo y mamá no tenía tiempo para tonteras de cabro chico. Por lo tanto, se resignó a una nueva visita del monstruo; lo esperó despierto sentado en la cama observando las tinieblas que se reunían en la habitación, escuchando la respiración cadenciosa de Celeste. Pero el monstruo nunca llegó.

Cuando el niño entró en la capilla ardiente para despedirse de su abuelo (su madre no se lo permitió en la agonía) no escuchó ninguna voz proveniente del abismo; el silencio solemne dominaba el lugar, interrumpido de repente por el murmullo de los asistentes o el minúsculo crepitar de los cirios consumiéndose. Al acercarse Celeste y él al ataúd, vieron al abuelo descansando casi alegre. Sus facciones eran armoniosas, sus ojos cerrados simulaban un sueño plácido y sus labios sugerían una sonrisa a punto de brotar. Celeste quiso tocarle el rostro, pero la Carmencita apartó su manito con cuidado, le susurró al oído que ahora el abuelo descansaba en el cielo, entonces la niña le lanzó un beso a la distancia y sonrió. Raimundo lo observó con cierta decepción, creía que los muertos daban miedo, pero lo que contemplaba ahí era una estampa habitual de don Leonidas durmiendo con su mejor traje. María Gracia observaba a sus hijos en silencio desde su asiento; Edmundo, agotado por el largo viaje desde Washington junto a la comitiva presidencial, le agarraba la mano con dulzura. Carmencita, respondiendo a una seña de su patrona, tomó unos canastos con unas tarjetitas de oración y se las pasó a los niños.

–La mamá quiere que le repartan a la gente estas tarjetitas –les dijo dulcemente.

–¿Qué son? –preguntó Celeste entusiasmada.

–Son regalitos para las personas que acompañan hoy a la familia –respondió Carmencita acariciando la cabellera lisa y rubia de la niña–. Ahora sean buenos y háganlo antes de que empiece la misa.

Raimundo asintió en silencio y Celeste se apresuró a obedecer con una gran sonrisa creyendo que la tarea era un juego más, una competencia con su hermano para ver quién terminaba primero. En la tarjeta aparecía la imagen impresa en relieve de San Antonio de Padua sosteniendo en sus brazos al niño Jesús (el santo predilecto de doña Catalina), y al reverso podía leerse la inscripción en letras góticas: Leonidas Leyton Montenegro. Querido padre, abuelo y amigo, quien goza ahora de la santa gloria de Dios.

Después de repartir las tarjetas a los asistentes, los niños volvieron al lado de la Carmencita frente al ataúd. María Gracia subió al altar para dirigirse a los concurrentes; sacó un trozo de papel y lo dispuso en el podio de madera de fresno que hizo construir especialmente para la ocasión. Traía puesto un elegante vestido negro con raíces bordadas que parecía adherirse a los finos contornos de su cuerpo. Su pulcra cabellera de tonos castaños se extendía hasta sus hombros; su rostro sutilmente demacrado irradiaba entereza y desolación al mismo tiempo. Desde la muerte de don Leonidas, María Gracia no había hablado con los niños ni con su marido; él, consciente del estrecho lazo que su mujer mantenía con su padre, se limitó a acompañarla en silencio.

–Mi padre fue un hombre práctico; un hombre que concebía el trabajo como el fundamento de la vida. Y nuestra familia fue su trabajo más perfecto –dijo esto último mirando con dulzura a sus hijos–. Mi padre fue consciente de que el legado es más trascendental que el amor, y luchó toda su vida para hacer valer esta idea. Por eso dedicó sus últimos días a la Patria. Es mi misión hacer prevalecer ese legado, para que mis hijos, y todos los hijos de Chile, puedan concebir un futuro próspero, sin la escoria marxista amenazando el patrimonio de la nación–. El General la observaba anonadado y doña Lucía dejó escapar forzosamente un par de lágrimas. María Gracia suspiró y luego remató diciendo que el nombre de Leonidas Leyton se estamparía en la historia. Su mirada se fijó en el presidente, consciente de que la formidable fortuna que ahora heredaba haría bailar a cualquier dictador.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.