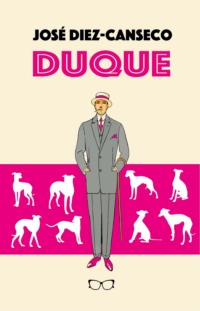

Kitabı oku: «Duque»

DUQUE

Gafas Moradas

José Diez-Canseco

DUQUE

Duque

© José Diez-Canseco, 2020

De esta edición: © Editorial Gafas Moradas EIRL, 2020

Calle Navarra 277-301, Pueblo Libre

lizbeth@editorialgafasmoradas.com

www.editorialgafasmoradas.com

Primera edición: noviembre de 2020

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total

o parcialmente, sin permiso expreso de la editorial.

ISBN (ebook): 978-612-48318-5-0

Índice

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VIII

CAPITULO IX

CAPITULO X

CAPÍTULO XI

CAPÍTULO XII

CAPITULO XIII

CAPÍTULO XIV

CAPÍTULO XV

CAPÍTULO XVI

CAPÍTULO XVII

CAPITULO XVIII

CAPÍTULO XIX

CAPÍTULO XX

CAPÍTULO XXI

CAPÍTULO XXII

CAPÍTULO I

Ante ciento catorce corbatas, Teddy se hallaba absorto. Indiscutiblemente, Austin Reed —Regent St. London— eran unos salvajes. Y tuvo que confesarse que esas corbatas se las compró en un momento de inexplicable debilidad.

Para una toilette de mañana, de golf, de cocktails, ¿cuál habría de ponerse? ¿Esta, acero? Absurdo, absurdo. Duque ladró alegremente.

—¡Oh, shut up!

En el escritorio, muebles de Simmons, Zamacois, mesa ministro, retratos de caballos y footballers, enciclopedia Espasa, Guido da Verona, el teléfono se desesperó de urgencia.

—¡God dam!

Interjectaba en inglés. Rezagos de Oxford donde había aprendido eso, jugar rugbi, beber pale ale y tener buenas maneras. Toda la casa se llenó de su desesperación que estallaba en las paredes, los libros, un retrato de Buchan, centre forward del New Castle, una raqueta Slazenger de 13 onzas y un crucifijo antiguo de moderna fabricación.

—¡Hello! ¿Quién llama?

—…

¡Cinco minutos! ¡Sí, ya!

—¡Sure! ¿En tu carro? ¡All right!

Colgó el auricular. Un rato se quedó mirando, sin ver, con sus anchos y húmedos ojos pardos. Se metió las manos en los bolsillos. Las volvió a sacar. Con un cortapapel de aceto embutido de oro, se limpió una uña. Luego, se dirigió al busto de Beethoven y, como si el pobre pudiera resolver tan arduo problema, dejó escapar de entre sus labios, casi pintados de puro rojo, esta pregunta que le salió difícil y espesa del fondo de su angustia inmensa:

***

Veinticinco años. Alto, delgado. Curtiss, Maddox St. Ojos rasgados, con esa licueficación criolla que atestiguaba cierta escandalosa leyenda, en que aparecía su bisabuela, marquesa de Soto Menor, acostándose con el mayordomo africano de la «hacienda». Manos finas de muñecas delgadas. Pulsera cursi que imitaba una culebra de ojos de zafiros. La Geografía la aprendió en las agendas de Cook. Creía que los Dardanelos eran los hermanos siameses de Oslo. Había leído a Pitigrilli, lugar común de los snobs. Practicó en Oxford la sodomía, usó cocaína, y su falta de conciencia lo llevó hasta admirar a las mujeres. A los dieciocho años egresó de Oxford para ingresar al Trocadero. De allí, pasó a todos los cabarets de Londres y los prostíbulos de París. Tenía actitudes de ángel cuando bailaba black-bottom, y era un bibelot cuando se estiraba al compás de esa música de lágrimas y mocos que se llama tango. A consecuencia de su estadía en Oxford se aficionó al citrato de soda. Esto le sirvió más tarde para rechazar, elegantemente, ciertos platos. Polo, Pitigrilli, Oxford, tenis, Austin Reed, cabarets, cocaína, pederastas, golf, galgo ruso, caballos, Curtiss, Napier; ¡Teddy Crownchield Soto Menor, hombre moderno!

Tres días hacía ya que habían desembarcado. Su señora mamá había pedido por cable una casa amueblada y servidumbre. Teddy, el pobre, no tuvo esa alegría de sentirse dueño de casa en un hotel de cinco pisos, siete salones, cuatro comedores y ciento veintitrés sirvientes.

Dicha señora, doña Carmen Soto Menor de Crownchield, era definitivamente elegante. En el barco, después de siete whiskys, al invitarla a jugar un cuarto robber de bridge para que se desquitase de tres perdidos, respondió con los ojos encandilados y la lengua acartonada, que «el cuarto se lo metían en la cama». Cuando se hallaba en crisis de disfuerzos, soltaba «ajos» que olían a Cuir de Russie. Era una mujer refinada.

Teddy se encontró solo, sin amigos. A los once años lo arrancaron de este suelo para trasladarlo a Europa, porque Mr. Edward Crownchield se había tomado ciertas libertades con fondos que no eran suyos. Ahora, muerto Mr. Crownchield después de pagar ¡hasta el último centavo! con el producto de otro desfalco en Alemania, venían, madre e hijo, a la ciudad virreinal, en la que acababan de regular el servicio de agua potable.

Unos pocos amigos, conocidos en París, fueron a recibirlos. Eran gentlemen

a cuyas señoras doña Carmen había llevado Au Printemps a comprar ropa blanca, bolsas de agua caliente, baterías de cocina, donde ella tenía una comisión de 35%.

El primer día de Lima lo gastaron en instalarse. La casa era un primor: salón dorado, espejos, sofás, Sèvres legítimos, un nevers rajado, alfombras de Daghestan hechas en París, un Gobelino auténtico y un Rembrandt falso, salita-escritorio, escudo de armas —un lobo pasante en campo de gules, bordura de azur con ocho aspas de oro—, libros, retratos… Bueno, ya lo he descrito antes. Comedor inglés: profusión de cristales y plata (para diario tenían un servicio de loza comprado a Ferrand), manteles bordados, porcelanas, flores, frutas y mucha luz, siempre más nutritiva que un chateaubriand o un mixed-grill. ¡Ah! Me olvidaba: borgoñas falsificados.

No sé qué era más femenino: si el dormitorio-boudoir de Teddy o el de Doña Carmen. En ambos había exceso de encajes, vasos de noche de plata, lamparillas eléctricas de color rosa en las mesas de noche, almohadones, veladores de toilette llenos de escobillas, polvos, cremas, leche Innoxa, Tabac Blond, Cuir de Russie, anillos, pulseras, relojes con cupidos, manicura. Doña Carmen le llevaba ventaja a Teddy, en que este no usaba aretes ni toallas higiénicas.

W.C. estupendo.

Siete sirvientes cuyos nombres lamento no recordar. Antonio Tong, virtuoso de la cacerola. Apreciado por Teddy, que tenía el total convencimiento de que de un vientre venimos y en un vientre terminamos.

***

Un bocinazo rompió todos los vidrios. Teddy encendió un cigarro y, tarareando Rose Marie, fue al encuentro de Carlos Astorga Rey, gerente de una compañía petrolera. Capital subscrito: catorce millones; erogado: siete y medio. Cuarenta y cuatro años. Sedimentos europeos. Auténticas aberraciones atribuidas por la maledicencia. Chauffeur bellísimo. Packard Eight. Anillo con escudo de armas de su invención. Pulcro, galante, correcto, exacto. Vaga mirada de ojos incoloros que a veces se hacía dura y recta como chorros de esperma.

Decíase de Astorga que era padre de Beatriz Astorga. Imputación calumniosa, porque a pesar de que Bati era hija de la señora Astorga, era igualmente hija de Lucien Durant, rubio aventurero francés, sabio del baccarat, fotógrafo que murió en un lance de honor por cuestión de trampa.

Melena de dieciocho quilates. Boca carnosa y procaz de dientes unánimes. En «San Pedro» tajaba los lápices con los dientes. El resto, formidable. Lectora de Maryan y de Répide. Ondulado permanente. Tenía un método de besos, y se dejaba acariciar lo indispensable para perder la virginidad sin derramamiento de sangre.

—Chico, muy smart...

—¿Te parece? Curtiss tiene más genio que Lloyd George.

—Fijo, Teddy; jamás se le ha dado un voto de censura.

—¿Fumas?

—Acabo de largar el pucho. Vamos, Petronio…

—¡Cómo!

—No, es Juan Bautista, pero yo lo he cambiado por Petronio. Me parece...

—…que debieras decirle Narciso. Es bello.

—Bella...

—¡Oh, shocking!

—¿Te escandalizas? Es lo único que le faltaba a tu cachet de posguerra. De todos modos, es preferible la franqueza.

—No, hombre. Cuando alguien comienza a hablarme, diciéndome «con franqueza, Teddy», o me va a pedir plata o a contar una grosería. ¿De quién es esta casa?

—Del doctor Ladrón de Tejada. Algunos dicen que no es de Tejada, sino de la Testamentaría de Zegarra, ¿quién va a saber?

—¿Lo repruebas?

—No… Todo es cuestión de tiempo. Quien en veinte años, quien en una hora. El ladrón no es sino un financista sin paciencia.

—¡Ja, ja! ¿Y si te roban a ti?

—El que a hierro mata…

Todas las cosas en veloz huida hacia Lima: casa y árboles. La colilla del cigarro de Teddy siguió, dos segundos, los noventa kilómetros del Packard. La mañana partida en dos, como una sandía, por el auto. De pronto, sin avisar a nadie, Petronio enderezó al Country. La avenida, rápida y airosa, se enrolló al cuello de Teddy como una bufanda.

—Confusamente recuerdo carros de mulas, alumbrado de gas, calles empedradas. Esto ha progresado, ¿no es cierto, Carlos?

—Notablemente. Y el progreso nos sirve ahora para constatar que alguna vez fuimos bestias.

—¡Uy, qué frases! Lo del ladrón, lo del progreso... vas a tener que darme un reconstituyente.

Los frenos se quejaron. Cuartel de artillería convertido en Country Club. Postrer esfuerzo de la sociedad elegante por hacer su último baluarte. Imposible: el ministro de Fomento concurre a veces. Un groom caqui abrió la portezuela. Enormes girasoles listados —rojo y verde, azul y amarillo, blanco y celeste— servían de sombrillas. Academia de idiomas en la que todos repetían, a un mismo tiempo, distinta lección. Sol de chicha de jora y ají. Inmenso panorama de piernas procaces. La gente ha venido a jugar golf para tomar cocktails. Autos en anfiteatro presenciando con los faros absortos el barullo multánime. Boys discutiendo propinas. Los mozos, telegramas blancos, cruzan raudos con bandejas floridas de copas. Risas de rondín palomilla. Sweaters, como polícromos lomos de insectos. Alegría de whisky and soda.

Carlos presentó:

—Teddy Crownchield

—Señora Grimanesa de Ladrón de Tejada

—Señora Zoilá del Campo

—Rosita Ráez

—Jorge Ráez

—Señor José María del Campo

—Señora Lucila de Matos Silva

—Leonor Matos Silva

Mme. Ladrón de Tejada lucía, a más de una adiposidad blanda, una nariz prócer y una inocencia de colegiala. Tenía, cotorrona y coloreada, traza de guacamayo que aprendiera a hablar en Francia. Zoila del Campo, seca y apergaminada, lucía dos ojazos negros, últimos restos en esta ruina de belleza que usufructuaron todos los ministros de Estado en el tiempo en que fue joven. Su marido, don José María, siempre regañón y fosco, no sabía agradecer la posición en que, exclusivamente por ella, se veía ahora: presidente de un directorio de un banco y de una compañía de algo raro. Rosita Ráez, todavía con dejos de un Puno primitivo y lejano. Su hermano Jorge, procurando disimular la furiosa soltería de ella tratándola con diminutivos. En los dos, el mismo olor agraz de sierra que Coty no lograba disimular. Lucila de Matos Silva, señorial y discreta, atrayéndose a todos los improvisados que podían invitarla a tal cena o cual almuerzo, que le ahorrasen gasto de cocinera. Leonorcita, linda y morena, con una fría mirada de financista, a caza de un marido, sea cual fuere, pero rico.

Trajes de golf. Guantes abrochados por el dorso. Impertinentes, cigarrillos, gin-fizz general. Charla efímera con reglas de bridge. Dos invitaciones a tomar el té. Un almuerzo que no puede ser jueves seis, porque es Pascua de Reyes y la tradición manda dar regalos a los huerfanitos. La señora del Campo ordena otro cocktail. Teddy tiene el honor de aceptar la comida para el viernes. Almuerzo, imposible: se levanta a la una. Todos sonríen de escándalo. No tiene quién le eche de la cama a una hora razonable. El señor del Campo palidece de envidia. Jorge Ráez, pidiendo disculpas, suplica a Teddy que, si lo tiene a bien y «si el señor Crownchield no hace de ello un secreto», le diga quién es el genio que le viste.

—¡Oh, querido Jorge!

La señora de Tejada (suprimamos al Ladrón) apuntó, asustándose sin motivo, que era la una y media.

—¿Vamos al Grill?

Grill-room. Taberna del siglo XVII. Sorprende no encontrar allí a Shakespeare ante un jarro de cerveza y unas salchichas de Oxford. Por una coincidencia completamente cinematográfica, Teddy se encontró sentado junto a Beatriz. Ella le observa al sesgo, encontrándole airoso y frágil. En la mirada de Bati hay un destello de sugerencias sospechosas. Anécdotas de viaje. Negras rezumantes y lustrosas de Jamaica.

Delfines domésticos sobre las olas pandas. Dioses de ébano que saltan entre tiburones por un penny. Rugby, sport favorito. Admiración general: juego tan burdo, tan tosco, tan...

—¿Qué quiere Bati? Así soy; un poco rudo y un poco frágil. Mis sesenta kilos me permiten cierta dualidad amena. Bebo poco. A veces me emborracho totalmente. Creo que todo es malo, cuando no es estúpido. Nunca siento tedio: no conozco el encanto del bostezo. Cuando el resto me aburre, me aíslo y siempre termino sonriendo. Oye, cacao con coñac...

Finaliza el almuerzo. En el fondo, tres ingleses juegan ferozmente. Al cacho el almuerzo amistoso. Dos señores comen, sonríen; tornan a comer. Por las ventanas llega un reflejo verde del campo de polo. Dos girls yanquis pasan enseñando sonrisas de choclo. Teddy incrusta su rodilla bajo la corva tibia de Bati, que replica con voz delgada un «insolente» que pasaría por el hueco de una aguja.

Chartreuse.

Ascienden al hall.

¡Esta noche me emborracho bien

me mamo bien mamao

pa’ no pensar!

Música, qué dije, de lágrimas y mocos. Estridencia de gramófono zonzo con pañuelo en el pescuezo. Ritmo acanallado de barrio sin agua ni desagüe. Cursilería de compadrito con lloriqueos que siempre terminan sonándose. Sentimentalidad de bar Cristini.

—¿Quiere, Bati?

Se abandona con perversidad de cine. La mandíbula de Teddy se alarga agresiva. La abraza. Siente sus pechos, su vientre blando, sus muslos fríos y prietos como embutidos alemanes. La seda del traje de Bati se pliega sobre el busto que hace quejarse al sostén. Teddy aprieta más el brazo, y sudan agitados. Aprobación general.

—Muy bien, muy bien...

En el pantalón de Teddy, el bolsillo izquierdo se hace duro. Bati se esguinza, rápida y prudente, sin hacerse la desentendida. Repite con enojo agrado su insolencia incitante.

—¡Bah! Esto y eso acercan más que una amistad desde la infancia con «escondidos» y todo...

Sonrisa.

Astorga invita:

—Es tarde... ¿vamos?

¡Oh, las tres! Se despiden. ¿Hasta el viernes, Teddy? Hasta el viernes.

—Y ustedes no me falten, ¿ah? Hay crème de camarones.

—¡Oh, Grimanesa…!

Desfilan. Se acerca Petronio, Rosita, Teddy, Bati. En el asiento adicional, Jorge Ráez, Carlos y Petronio.

—¡Hasta el viernes! ¡Adiós!

—¡Adiós!

El carro acomoda su esfuerzo en tres tentativas de marcha. Se achican los gringos que pastan en el link de golf. Un palomilla mea contra un sauce. Sol espeso de siesta apacible que interrumpe el viento corriendo contra el auto. Silencio de haber comido bien.

—En la próxima esquina...

Teddy se despide brevemente. Carlos le suplica no olvide la cita de la señora Ladrón de Tejada. Rosita Ráez estrecha la mano de Teddy con un shake-hands tremendo. Teddy invita:

—Jorge, si quiere, búsqueme después de comida...

—Encantado hombre, encantado.

—Adiós…

—Hasta luego…

Larga mirada cernida por las pestañas densas. Mirada lustrosa, esmaltada. Teddy siente una sensación en el plexo, como si un ascensor le arrancase de pronto.

—Adiós, adiós...

—Adiós, Bati.

CAPÍTULO II

Duque ladró acogedor a cambio de un tironcito de orejas. Silencioso y de jebe, precedió a Teddy que llegó al escritorio donde doña Carmen escribía —letra pequeña, muy junta, con oes cerradas a la inversa y mayúsculas enormes— unas cuentas que no le salían bien.

—¿Qué hay, Teddy?

—Nothing, mami. En el Country no tienen noción de la salade chambord. Voy por...

—Oye, dos cartas. Esta tarjeta de Carlos Suárez Valle invitándote a toros. Este muestrario de telas...

—Bueno, señora, voy por citrato y luego a dormir largo. Que me tengan el baño a las cinco. Luego veré eso.

Beso sonoro, y Teddy comienza a desnudarse desde el hall; luego por la escalerilla de seis escalones, muestra por la camisa abierta su pecho sin vellos.

—¡Niño!

Arroja sobre la cama guantes y sombrero: ingiere la pócima, y se tiende, desnudo y claro, sobre los almohadones de seda del diván que le acarician con un susurro blando. Prende un cigarrillo, y comienza a fumar y pensar, operaciones idénticas que consisten en arrojar nubecillas de humo.

Beatriz. ¿Qué era? Una muchacha bien de una sociedad específicamente cursi. Tibia y fresca como un tazón lleno de leche. Dulzura y malicia criollas dentro de un cuerpo gringo mate que el sport ha hecho más fuerte, más esbelto, más gentil. Durante el almuerzo había charlado con ingenio y gracia, cosa tan difícil de hallar ahora. En sus ojos claros había una llamita pálida que se agrandaba y empequeñecía denotando alzas y bajas de su temperamento, como en un mercado de valores. Lengüecilla filuda y de un rojo subido que certificaba la marcha normal de su estómago. Aquellos lejanos días de «San Pedro» habían dejado, en su boca carnosa, rezagos de un querer con «candideces». Bailando con ella, había sentido la crispatura de su mano cuando sus muslos rozaban, bajo el claro vestido verde, con los muslos de Bati que piafaba con urgencias chúcaras de potranca. Supo —la sociedad es más rápida que la Associated Press— de unos flirts furiosos en los que Bati había desarrollado una táctica marina de oleaje y resaca. Eran veintidós años estremecidos, gritones, tropicales. A los quince —esto no lo sabía Teddy— sintió malestares que la obligaron a excusarse: «estoy constipada»…

—¡Guapa chica!

Guapa chica, de veras. Había de tratarla, obstinado y cotidiano, por ver hasta dónde le dejaba llegar. No precisaba con ella audacias ni astucias. Suavemente —ya lo había iniciado con la rodilla— iría ahondando en su temperamento, pero sin posturas de galán. Dos camaradas, dos amigos. El buen muchacho entretenido con el que se juega tenis y se toma el gin con gin matinal. ¿Para qué más? Ya había olvidado, y para siempre, las torpes actitudes de las pasiones eternas. Este sería un flirt complicado y efímero, y por eso lleno de sorpresa; del encanto de las sorpresas que no son esperadas, como no sucede en otros terrenos en los que se jura, «hasta la muerte», sabiéndose de antemano que media siempre un tercero en discordia.

La ceniza del cigarro le cayó sobre el pecho, despertándole de sus vagares. Largó el pucho, y se durmió apacible diciéndose «hasta el viernes».

***

—Toribio, sáqueme el traje azul. ¡Sí hombre, el azul!

—Es que…

—¡El azul le he dicho, hombre, el azul!

—Yo no me llamo Toribio...

—¡Ah! ¿No? ¿Y cómo se llama?

—Paulino.

—Pues desde hoy en adelante se llamará usted Toribio. ¡El azul! Y dígale a Román que aliste el coche: voy al centro.

—Está bien, niño.

Por las ventanas, planos y fríos, entraban unos rayitos de amarillo sol, bostezante. Crepúsculo cursi de tarjeta postal. Martínez Sierra habría dicho que una brisa perfumada mecía las glosianas. Yo también lo digo, pero en el jardín de Teddy no había glosianas. El Napier no arrancaba bien. Estaba frío y estornudaba a veces. Cogió una malaca —recuerdo de Jules Dupré— y calzándose los guantes, bajó hasta el coche en que esperaba Román, as indiscutido e indiscutible de chauffeurs alcahuetes.

—Al Palais.

En el cruce del Paseo Colón le detuvieron un rato. Cruzaron bocinazos y gentes precipitadas. Al fondo, Bolognesi, en su actitud de borracho, resaltaba sobre el crepúsculo blando. El paseo se encontraba desierto de gentes. Nadie paseaba por allí todavía, sin saber que conduce siempre al heroísmo del coronel bruto y bizarro.

Jirón de la Unión. Plaza Zela con ciertas reminiscencias europeas. Sobre la derecha, San Martín contempla, a las patas de su caballo rengo, el mejor negocio peruano. Anuncios eléctricos faltos de atracción: Jabón Orión, leche St. Charles, lámparas Philips, cerveza Cristal, Dodge Bros. De balcón a balcón, todo un episodio de un drama cinematográfico y truculento: Lucha de Almas. En las aceras los cartelones de colorines: Harold Lloyd, Priscilla Dean, Mary Pickford, troupe de Mack Sennet. Vitrolas que desmayan tangos y valses. A veces el fox de moda:

¡Adolorido, adolorido,

Adolorido el corazón!

Son ya las seis. Las gentes se escapan de oficinas y hogares para exhibirse en la hora vesperal y anodina. Espeso hormigueo opaco. Ociosidad ambiente. Los mozos agrupados en las esquinas, en las puertas de los bares, gritan que no tienen qué hacer, qué gozar, qué querer. De vez en cuando, un piropo subido. Displicentes y descocadas, busconas mal vestidas. Muy serias, busconas bien vestidas. Dentro el Napier, cae un «adiós, niño» femenino, redondo y proxeneta. Avanza hasta la Plaza de Armas. El reloj de la Basílica da, con un son cansino, las seis y cuarto.

Cinco minutos después le invitaban a lustrarse los zapatos, en los que, como en unos espejos, se reproducía la carota lívida del lustrabotas alcohólico.

—God dam! ¡Qué vaina!

En la puerta del Palais —art nouveau del 904, espejos, retratos de unos toros y de Sussoni, ejemplares de la Piedad de los Fuertes, cajas de chocolate con marinas imposibles— exhibían muchachos «bien» trajes deplorables.

Coro entusiasta de bienvenida. Dos «¿cómo has dejado el Garrón?»; tres «¿desde cuándo en Lima?»; un «¿sigue en París la Torre Eiffel?». Presentaciones.

Un mozo, hinchado con caspa y lamparones, aulló deteniendo el tránsito:

—¡El gran Teddy! ¡Yo, don Pedro, cultor del amor macho —la ciudad lo sabe— te saluda! ¡Un cocktailchampagne! ¡Inmediatamente! ¡Acudan salvajes!

Era Rigoletto. Genial y bueno, con todos los vicios y ningún defecto. Ancho, cordial, magnánimo, cobarde. Pueril poseur de actitudes absurdas, y hombre hasta en eso: en sus caídas.

—Calma, hombre, calma... ¿Qué pasa?

—¡Casi nada! ¡El advenimiento de un justo! ¡Bello y bien vestido! ¡El domingo Lalanda te brinda un toro: he tomado mis medidas!

Té de las seis y media. De los violines de las valetudinarias se desborda un vals melancólico, húngaro y gastado, que anega la plataforma e inunda las anchas copas del cocktail rastá. Ir y venir de caderas agresivas que soportan, heroicas, duras arremetidas ópticas. Rigoletto se exalta. Cruzan saludos inalámbricos. Del subsuelo —cine Imperio— asciende, una vez que todos se beben el vals en sus copas, un fox de treinta soles mensuales. Rigoletto sigue berreando:

—Teddy, te conozco desde hoy, y somos amigos desde hace veinte años. No uso monóculo, pero uso cocaína, que es lo mismo: una cochinada. Me consuelo con Lissette de las perradas de Pipo, ¿no lo conoces? ¡Un confite! ¡Dieciocho años sin anteojos! Puedo mandar medio Lima a San Lorenzo, pero ciertas debilidades… ¡Creo en Dios y en Johnny Walker! ¡Por lealtad con el Supremo Gobierno declaro que Vilcahuaura ha dado los mejores toros del mundo! ¡Comulgo en Cuaresma, me emborracho, y afirmo que Chocano es un justo! ¡Gano más que un ministro y fumo Romeo y Julieta! ¡Te aseguro que si no tuvieras los millones que tienes no habría cocktail ni derroche de este genio que admiras!

Una risotada rodeó toda la mesa.

—¡Un instante: el hijo del Amo me llama!

Y se marchó curvado, con una mirada fatal que hizo sonreír a Pepe Camacho que estaba atorándose con un choux-à-la-crème.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.