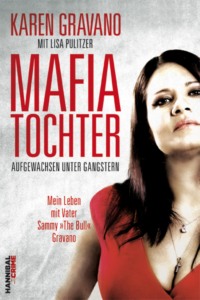

Kitabı oku: «Mafiatochter - Aufgewachsen unter Gangstern»

Karen Gravano

mit Lisa Pulitzer

Aus dem Amerikanischen übersetzt von

Henning Dedekind

Impressum

Die Autorinnen: Karen Gravano mit Lisa Pulitzer

Deutsche Erstausgabe 2012

Titel der Originalausgabe:

„MOB DOUGHTER“ (c) 2012 by Karen Gravano mit Lisa Pulitzer

ISBN 978-1-250-00305-8

Published by arrangement with St. Martin’s Press LLC. All rights reserved.

Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press LLC durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen, vermittelt.

Coverdesign: © bürosüd°, www.buerosued.de

Layout und Satz: © Thomas Auer, www.buchsatz.com

Übersetzung: Henning Dedekind

Lektorat und Korrektorat: Hollow Skai

© 2012 by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

ISBN 978-3-85445-388-8

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-387-1

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Es kann jedoch keinerlei Gewähr dafür übernommen werden, dass die Informationen in diesem Buch vollständig, wirksam und zutreffend sind. Der Verlag und der Autor übernehmen weder die Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch den Gebrauch von in diesem Buch enthaltenen Informationen verursacht werden können. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Wenn wir in den Krieg ziehen müssen, dann tun wir das eben

Kapitel 2

Es sind schlechte Leute, aber es sind unsere schlechten Leute

Kapitel 3

Seht ihr? Man kann jeden Tag etwas Neues lernen

Kapitel 4

Wie sagt man »Ricotta«?

Kapitel 5

Die Bullen waren die Bösen. Warum taten sie uns das an?

Kapitel 6

Wenn ich getötet werden sollte, dann möchte ich, dass ihr genauso weiterlebt wie jetzt.

Kapitel 7

Sag deinem Onkel John guten Tag

Kapitel 8

Du kannst nicht einfach nachts übers Dach klettern

Kapitel 9

Gangster schicken zu jedem Anlass Blumen

Kapitel 10

Du bist der Unterboss der mächtigsten Mafiafamilie der Welt

Bildstrecke

Kapitel 11

Ich werde etwas tun, das sich gegen alles richtet, woran ich je geglaubt habe

Kapitel 12

Niemand wird dir in den Kopf schießen.

Kapitel 13

R.I.P.

Kapitel 14

Der wichtigste Zeuge in der Geschichte des organisierten Verbrechens in den Vereinigten Staaten

Kapitel 15

Ich bin kein Penner und auch kein Idiot.

Kapitel 16

Es geht das Gerücht, dass Sammys Tochter einen Gras-Service betreibt

Kapitel 17

Bereust du heute etwas?

Kapitel 18

Karen, kommen Sie mit erhobenen Händen heraus!

Kapitel 19

Lüg jetzt nicht, du stehst unter Eid

Epilog

Danksagungen

Das könnte Sie interessieren

Ich spürte, wie sich mein Magen zusammenkrampfte, als ich mit dem Mietwagen auf den ausgedehnten Komplex trister Betonbauten zusteuerte. Das Gefängnis, in dem mein Vater einsaß, sah noch unheimlicher aus, als ich es mir vorgestellt hatte, isoliert am Ende einer schmalen, nicht asphaltierten Straße, sechzig Meilen von der nächsten Stadt entfernt und umgeben von Bergen und vier Meter hohen Stacheldrahtzäunen.

Mein Vater war in diese Anstalt verlegt worden, nachdem er zwei Jahre in Einzelhaft in einem geheimen Bundesgefängnis und weitere fünf im ADX in der Nähe von Florence im Bundesstaat Colorado verbracht hatte. ADX, auch bekannt als das »Alcatraz der Rockies«, ist ein »Supergefängnis« ausschließlich für Männer, das einige der gefährlichsten Kriminellen des Landes beherbergt: hochrangige Mafiosi, Terroristen und Serienmörder.

Es war fünf Jahre her, dass ich meinen Vater, Sammy »the Bull« Gravano, das letzte Mal von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte. Damals war unser Besuch nicht sehr harmonisch verlaufen. Einen Großteil der Zeit hatten wir uns gestritten. Genau wie mein Vater war auch ich sehr stur, und wir waren nicht immer derselben Meinung. Ich hoffte, dass sich das Ganze diesmal nicht wiederholen würde, insbesondere, weil mich meine Mutter, meine neunjährige Tochter Karina und mein zehnjähriger Neffe Nicholas begleiteten.

Während mein Vater im ADX eingesperrt war, konnte man kaum mit ihm telefonieren. Er verbrachte insgesamt sieben Jahre in Einzelhaft und durfte nur einmal im Monat ein maximal fünfzehnminütiges Telefongespräch führen. Wenn ich zufällig nicht zu Hause war, musste er einen ganzen Monat warten und es dann erneut versuchen. Bei den seltenen Gelegenheiten, wenn wir miteinander sprachen, wirkte er frustriert und zornig. Fünf Jahre lang verbrachte er dreiundzwanzig Stunden täglich in der Zelle. Außer seinem monatlichen Telefonat war ihm keinerlei Kontakt zur Außenwelt gestattet. Er duschte und nahm sämtliche Mahlzeiten in seiner winzigen Zelle ein, die in einem Flügel lag, wo die Lichter vierundzwanzig Stunden am Tag an blieben. In jeder Zelle befand sich zudem eine Überwachungskamera.

Der einzige Mensch, der ihn im ADX Florence besuchte, war meine Mutter. Sie erzählte mir, er sei in einem Käfig mit Rädern in den Besucherbereich gebracht worden, wie Hannibal Lecter in dem Film Das Schweigen der Lämmer. Er war in einem Spezialtrakt für Schwerverbrecher untergebracht. Jeglicher Körperkontakt war untersagt. Sie durften sich nicht einmal an den Händen halten und mussten durch eine kugelsichere Panzerglasscheibe miteinander sprechen. Sie nahmen ihm für die Dauer des Besuchs nicht einmal seine Fußschellen ab.

Die Jahre des Eingesperrtseins und der sozialen Isolation forderten ihren Tribut. Während seiner Zeit im ADX rief er mich einmal an und begann mir von den Wanzen zu erzählen, die ihn abends in der Zelle besuchten. Das regte mich wahnsinnig auf. Er scherzte, dass sie seine »Freunde« seien. Aus lauter Langeweile habe er ihnen sogar Namen gegeben. Anschließend hatte ich monatelang Albträume. Er sagte, er wolle nicht, dass ihn jemand besuchte, und stattdessen lieber Briefkontakt halten.

Schließlich wurde mein Vater aus der Einzelhaft entlassen. Er klang nun weitaus weniger zornig und mehr wie der Mann, den ich aus meiner Kindheit in Erinnerung hatte. In Einzelhaft hatte er sich für seine Familie nutzlos gefühlt, was sehr frustrierend für ihn gewesen war. Die Telefongespräche mit ihm hatten Erinnerungen an glücklichere Zeiten wachgerufen, und ich hatte angefangen, ihn zu vermissen. Meinem Vater ging es nicht gut, und ich wusste nicht, wie lange er noch zu leben hatte. Man hatte im Gefängnis die Basedow’sche Krankheit bei ihm diagnostiziert, eine chronische Schilddrüsenerkrankung, die das gesamte Immunsystem beeinträchtigt. Ich fürchtete, er könnte über kurz oder lang der Krankheit erliegen. Die schlechte medizinische Versorgung und die Tatsache, dass er nicht die Bewegung hatte, die er eigentlich gewohnt war, bereiteten mir Sorgen.

Aufgrund seines »Prominentenstatus« als Mafiaboss war er in einem Hochsicherheits-Bundesgefängnis an einem geheim gehaltenen Ort eingesperrt. Wir waren aus Arizona mit dem Flugzeug hergekommen und in einem Hotel am Flughafen abgestiegen, weil es in der Nähe der Strafanstalt keine anderen Unterkünfte gab.

Die Sonne ging gerade über den Hügeln auf, als ich die Kinder weckte, sie fertig machte und mit ihnen zum Wagen eilte. Die Besuchszeiten begannen pünktlich um acht Uhr morgens, und ich wusste, dass mein Vater uns erwartete. Ich war aufgeregt, ihn zu sehen, machte mir aber auch Sorgen wegen der Kinder. Sie fanden nichts dabei, ihren Großvater in einer Strafanstalt zu besuchen. Sie waren zuvor schon in Gefängnissen gewesen. Mein Bruder Gerard und der Vater meiner Tochter verbüßten beide Haftstrafen, also waren sie es gewohnt, Leute im Gefängnis zu besuchen und einen Tag dort zu verbringen. Dieser Besuch war jedoch etwas Anderes.

Die Anstalt, in der mein Vater einsaß, war ein Hochsicherheitsgefängnis, in dem es strenge Regeln über den Kontakt zur Außenwelt gab. Diese Regeln besagten, dass Nicholas, Karina, meine Mutter und ich nach dem Betreten der Anstalt volle acht Stunden dort bleiben mussten. Ein Aufseher würde sieben Meter von unserem Tisch entfernt sitzen und unsere Gespräche überwachen. Für die Kinder gab es nicht viel zu tun. In den anderen Gefängnissen, das wussten sie, gab es einen Fernseher, Kartenspiele und viele gleichaltrige Spielkameraden.

Die Besuchsbereiche waren üblicherweise recht groß, sodass bis zu vierzig Insassen gleichzeitig Besuch empfangen konnten. Uns teilte man mit, dass an jenem Wochenende nur ein einziger weiterer Insasse Besuch bekomme.

Im Auto herrschte eine fröhliche Stimmung. Meine Mutter saß auf dem Beifahrersitz, die Kinder spielten auf der Rückbank Karten. Es war ein warmer Sommertag, und einen Großteil der Fahrt über sah ich aus dem Seitenfenster und genoss die Landschaft. Etwas, das ich vermisste, seit ich in Süd-Arizona lebte, waren das Grün und die Blätter. Während meiner Kindheit in New York hatte ich zwischen den Bäumen in unserem Hinterhof auf Staten Island immer Verstecken gespielt. Es waren nun beinahe zehn Jahre vergangen, seit ich die Ostküste verlassen hatte, aber ich hatte immer noch Heimweh.

Wir waren etwa eine Stunde lang gefahren, als die Pinyon-Kiefern nach und nach vom Straßenrand verschwanden und die Straße schmaler wurde. Aus vier Spuren wurden zwei, und aus dem Asphalt ein trockener, steiniger Lehmboden. Der holprige Fahrbahnbelag war Gift für meinen ohnehin schon nervösen Magen. Ich spürte, dass sich auch die Laune meiner Tochter veränderte. Als sich unser Wagen dem ersten Sicherheitszaun um die Anstalt näherte, wurde sie plötzlich ganz still und wirkte zunehmend angespannt.

»Mama, ist das ein schlimmer Ort für ganz schlimme Leute?«, fragte sie und blickte nervös zu den Zement-Wachtürmen hinaus, die mit schwer bewaffneten Wärtern besetzt waren. »Schlimmer als der Ort, wo mein Papa und Onkel Gerard sind? Da oben ist nämlich ein Mann mit einem Gewehr.«

»Warum ist Papa Bull in einem größeren Gefängnis als mein Vater?«, wollte Nicholas wissen. »Warum ist es komplizierter, ihn zu besuchen?«

»Euer Großvater gilt als einflussreicher und gefährlicher Krimineller, weil er ein berühmter Gangster war«, erklärte ich ihnen.

Die Kinder verstummten. Mama sagte kein Wort.

Der uniformierte Wachmann in dem Häuschen zeigte mir einen Parkplatz und wies mich an, im Auto zu warten, bis uns jemand abholte. Von diesem Moment an wuchs meine Spannung. Ich hatte meinen Vater lange nicht gesehen. Ich hatte so schöne Erinnerungen an ihn aus meiner Kindheit. Er war ein wichtiger Mensch in meinem Leben gewesen, der mich geformt und geprägt hatte. Über die Jahre hatten wir unsere Auseinandersetzungen gehabt, doch mit siebenunddreißig war ich an einen Punkt gelangt, wo ich über den vergangenen Zorn hinwegsehen und ihn als Mensch, der er war, akzeptieren und lieben konnte. Ich wollte, dass die Kinder ihn kennen lernten und mein Vater sah, wie groß sie geworden waren.

Wir warteten nur wenige Minuten, dann kam ein Gefängniswärter zum Wagen und nahm uns mit hinein. Wir füllten ein paar Formulare aus, mussten durch einen Metalldetektor gehen und wurden nach Schmuggelware durchsucht.

»Ihr Vater erwartet den Besuch mit großer Spannung«, sagte mir einer der Wärter. »Wissen Sie, Ihr Vater ist ein guter Kerl.«

»Er ist verrückt«, sagte ich lächelnd.

»Oh ja, er ist verrückt, aber ein guter Kerl.«

Ich sah mich nach den Kindern um und bemerkte, dass sie ein wenig fröhlicher wirkten, weil der Wärter solche Dinge über ihren Großvater sagte. Draußen schien die Sonne grell, und ich kniff die Augen zusammen. Hastig geleitete ich sie aus dem Besucherzentrum hinaus und durch ein zweites Tor, das weiter ins Innere der Anstalt führte. Sämtliche Gebäude waren niedrig und sahen aus wie Kasernen. Keines hatte Fenster.

Das Gebäude, das wir nun betraten, war kleiner als der Rest. Es hatte triste Wände aus Zementblöcken. Drinnen sah es aus wie in einer Zelle. Ich konnte meinen Vater mit einem Wärter an seiner Seite am Ende des Ganges stehen sehen. Er trug die übliche Gefängniskleidung: braune Hosen, einen schwarzen Gürtel, schwarze Schuhe und ein hellbraunes, langärmeliges Hemd. Er wirkte fast wie ein Angehöriger der Streitkräfte, allerdings mit einer braunen Uniform statt einer grünen.

Selbst aus der Entfernung sah er beängstigend krank aus. Durch die Basedow’sche Krankheit hatte er seine gesamte Körperbehaarung verloren. Sogar seine Wimpern waren ihm ausgefallen. Er war vollkommen kahl. Seine Haut war grau, und durch das fehlende Sonnenlicht während seiner langen Haft litt er inzwischen an Vitaminmangel.

Mein Vater war erst fünfundsechzig Jahre alt, aber er sah aus wie achtzig. Seine Haut war schlaff und seine Wangen waren eingefallen. Als wir näher kamen, bemerkte ich, dass er keine Zähne mehr hatte. Damals, als er noch mit John Gotti zugange gewesen war, hatte er sich spezielle Kronen machen lassen, eine dünne Emailleschicht über die Zahnvorderseiten, damit er ein weißeres Lächeln bekäme. Er hatte sie gerade auswechseln lassen wollen, als er ins Gefängnis kam. In der Haft machten ihm seine Zähne andauernd Probleme, bis er schließlich den Gefängniszahnarzt bat, ihm die meisten davon zu ziehen. Ich wusste, dass er sie nicht mehr hatte, dachte aber, er würde seine Prothese tragen. Er hasste die falschen Zähne und scherzte immer, dass sie sich wie ein Klavier im Mund anfühlten.

Ich hätte am liebsten geweint, wollte aber die Kinder nicht verunsichern, also rannte ich auf ihn zu und umarmte ihn. »Schön, dich zu sehen, Papa«, flüsterte ich, während die Tränen über meine Wangen rollten. Ich trat einen Schritt zurück und sah, dass beide Kinder ihn anstarrten. Ich begriff, dass sie keine Ahnung gehabt hatten, was sie erwarten würde. Sie hatten ihren Großvater sieben Jahre lang nicht mehr gesehen, und alles, was ich ihnen hatte zeigen können, waren alte Familienfotos gewesen. Da Nicholas seinen Großvater still bewunderte, hatte er sich aus dem Internet ein altes Foto von ihm auf sein Mobiltelefon heruntergeladen. Doch der hagere, kahle, zahnlose Mann, der jetzt vor ihm stand, hatte mit diesem Bild überhaupt nichts gemein.

Mein Vater versuchte, die Spannung zu lösen, und machte einen Witz: »Euer Großvater sieht aus wie Elmer Fudd.«

Die Kinder wussten nicht, wer Elmer Fudd war, aber ich lachte. Nicholas schien sich mit dem Aussehen seines Großvaters abzufinden, aber Karina wirkte verängstigt. Eigentlich waren den Insassen nur ein schneller Kuss und eine Umarmung gestattet, doch der Wärter sah weg. Mein Vater verteilte ein paar Extra-Küsse und zog meine Tochter scherzhaft an den Haaren. Bald hatte er sie zum Lächeln gebracht.

Der Wärter führte uns zu einem kleinen fensterlosen Raum. Dort gab es einen Fernseher und zwei Automaten mit Snacks und Soft Drinks, da es uns nicht gestattet war, selbst Lebensmittel mitzubringen. »Ich hole was für euch«, sagte mein Vater aufgeregt. Er hatte sein ganzes Taschengeld gespart, um den Kindern Chips und Limonade aus den Automaten zu kaufen.

Mein Vater verbrachte den Vormittag damit, das Neueste über die Kinder und ihr Leben zu erfahren. Ein Wärter besorgte uns ein Uno-Spiel. Wir saßen auf Plastikstühlen beieinander und spielten Karten. Ich fühlte mich fast wieder wie als Kind, wenn wir im Sommer Ferien auf unserer Farm in New Jersey machten.

Dort saßen wir am Esstisch, aßen Chips und spielten Dame oder Karten. Mein Vater spielt sehr gerne und ließ uns solange aufbleiben, wie wir mit ihm Karten spielten. Er war wie ein anderer Mensch. Es war der einzige Ort, an dem er entspannen und er selbst sein konnte.

Auf der Farm merkte man nichts von seinen Mafia-Aktivitäten. Es ging ausschließlich um Urlaub und Spaß. Er lachte und scherzte. Niemals empfand ich den Stress, den ich verspürte, wenn wir zu Hause auf Staten Island waren. Dort war mein Vater immer sehr beschäftigt und hatte kaum Zeit, mit uns zu spielen. An manchen Abenden saß er im Dunkeln allein am Tisch. Dann fragte ich ihn nicht, was los sei. Stattdessen kam ich herein und machte einen Witz. Sobald ich zu sprechen anfing, verhielt er sich ganz normal, als wäre alles in Ordnung. Ich merkte aber trotzdem immer, wenn ihn etwas belastete, dann wurde er ganz still und starrte abwesend ins Leere.

Heute, da ich weiß, was er durchmachte, kann ich bestimmte Ereignisse rückblickend beinahe auf den Tag genau festmachen, etwa, als sein bester Freund Joe »Stymie« d’Angelo in einem Restaurant erschossen wurde, das mein Vater und er zusammen gekauft hatten. An jenem Abend traf ich ihn in Gedanken versunken in der Küche an.

»Vermisst du Stymie?«, fragte ich.

»Ich werde Stymie immer vermissen«, sagte er und räusperte sich. Es war das einzige Mal, dass ich ihn so mitgenommen erlebte.

Mein Vater ist ein sehr gefährlicher Mann. Er kann jemanden töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Er blickt nicht auf andere Menschen herab. Aber wenn er das Gefühl hat, dass ihn jemand übervorteilt oder ihn in die Enge treibt, muss man sich in Acht nehmen. Ich wusste es damals nicht, aber an jenem Abend plante er einen Mord. Er wollte sich rächen und überlegte, wie er Stymies Mörder hinrichten könnte, ein Mitglied der Gangsterfamilie Colombo, der eine Angestellte des Restaurants belästigt hatte. Wenn ich so zurückdenke, erinnere ich mich an so manchen Abend, an dem ich meinen Vater nach Mitternacht noch in der Küche sitzend antraf.

»Danke euch, dass ihr so brav wart«, lobte ich die Kinder, als wir an jenem Abend zum Hotel zurückfuhren. Vor dem Abendessen gingen wir alle noch eine Runde im Pool schwimmen. »Was denkt ihr über den Besuch?«, fragte ich, als sie am tiefen Ende des Beckens herumtobten.

»Tante Karen, kann ich dich was fragen?«, sagte Nicholas. »Hat Opa mal jemanden umgebracht?«

Oh mein Gott. Wir hatten noch einen Tag vor uns, und ich wollte nicht, dass die Kinder Angst vor ihrem Großvater hatten. Anlügen wollte ich sie aber auch nicht.

»Ja, das hat er«, sagte ich nüchtern. »Das gehört dazu, wenn man bei der Mafia ist.«

Nicholas bohrte weiter. »Was ist die Mafia?«

Ich versuchte, es ihm zu erklären, so gut es ging. »Was ich als Kind wusste, war, dass es eine Gruppe italienischer Männer war, die nach Amerika gekommen waren. Sie hatten Schwierigkeiten, Arbeit zu finden und so weiter, also schlossen sie sich zusammen und bildeten eine Geheimorganisation, damit sie füreinander sorgen konnten, ganz ähnlich wie eine Familie. Dazu gehörten vermutlich auch Diebstahl und Raub.«

»Warum haben sie dann Menschen getötet?«

Ich wusste nicht, was ich darauf entgegnen sollte. »Warum fragst du nicht Papa Bull, wenn wir ihn morgen besuchen?«

»Ich will nicht, dass er wütend auf mich wird.«

An jenem Abend dachte ich lange über Nicholas und seine Fragen nach. Er erinnerte mich an mich selbst, als ich in seinem Alter war. Er war aus ganz anderen Gründen als meine Tochter an der Geschichte interessiert. Er versuchte sie zu begreifen, wie ich einst auch.

»Na, was haben die Kinder gesagt?«, flüsterte mir mein Vater zu, als ich ihn am Morgen darauf zur Begrüßung umarmte.

»Es war ein netter Besuch für sie«, sagte ich lächelnd.

Mit einem Seitenblick auf meinen Neffen sagte mein Vater: »Du glaubst also, dein Opa ist verrückt?«

»Nein, du bist in Ordnung«, sagte Nicholas und schüttelte ihm die Hand.

»Papa, Nick möchte dir ein paar Fragen stellen.«

Nicholas verschränkte die Arme vor der Brust. »Nein«, murmelte er.

»Was? Was ist denn, Nick?«

»Nichts.«

»Papa, er will wissen, was ein Gangster ist. Und die Mafia.« Ich forschte im Gesicht meines Vaters nach einer Reaktion, bemerkte jedoch nichts. Ich nahm meinen Neffen beim Arm und führte ihn zu einem der Plastikstühle, die an der Wand standen.

»Weißt du, Nick«, begann mein Vater, »es gibt bestimmte Dinge, auf die ich vielleicht keine Antwort geben kann, aber ich werde mein Bestes versuchen, damit du alles verstehst.«

Es war nicht zu fassen. Es war dasselbe, was er rund siebenundzwanzig Jahre zuvor in der Küche unseres Hauses auf Staten Island zu mir gesagt hatte. In kindgerechten Worten erklärte mein Vater, was die Mafia war und was sie tat. »Die Mafia wurde vor langer Zeit in Italien gegründet. Es war eine Gruppe von Männern, die sich zu einer Bruderschaft zusammenschlossen. Sie schützten ihre Dörfer und ihre Familien. Diese neue Bruderschaft gründete sich auf Vertrauen und Loyalität. Sie taten, was zu ihrem und dem Schutze ihrer Familien nötig war. Diese Bruderschaft nannten sie ›Cosa Nostra‹; das ist Italienisch und bedeutet ›unsere Sache‹.

»Als nach und nach immer mehr Italiener in Amerika einwanderten, schufteten viele der ersten Immigranten sehr hart, aber sie waren Ausländer und fanden kaum Arbeit. Also fingen sie an, zu stehlen und zu rauben und was sonst noch notwendig war, um ihre Familien durchzubringen.

Als diese Männer begannen, viel Geld zu verdienen, ernteten sie großen Respekt, und viele der jüngeren Männer wollten Teil der Organisation sein, die inzwischen Mafia genannt wurde. Auch ich wollte dazugehören, Nick«, erklärte mein Vater.

»Ich blickte so sehr zu dieser Bruderschaft auf, dass ich genau wie sie sein wollte, selbst wenn das bedeutete, nicht immer das Richtige zu tun. Es gefiel mir, dass es Regeln gab, eine Struktur und eine Organisation. Für mich war es, als wäre ich in der Armee, und die Cosa Nostra wurde zu meiner Regierung.«

Meine Tochter sagte kein Wort, sie hörte nur zu.

»Hast du einmal jemanden umgebracht?«, fragte Nicholas mit leiser Stimme.

»Ja, das habe ich, aber Gott gefällt das nicht, Nick. Deshalb bin ich hier drin. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich, dass ich den einfachen Weg gewählt habe. Alles, was ich in meinem Leben je getan habe, geschah nur, weil ich meiner Familie ein besseres Leben bieten wollte. Und weil ich Fehler begangen habe, bin ich hier im Gefängnis gelandet. Ich lebe jeden Tag mit meinen Taten. Also sieh zu, dass das alles nicht ganz umsonst war. Sieh zu, dass du nie hier drin landest.«

Bevor wir das Gefängnis an jenem Tag verließen, nahm mein Vater Nicholas beiseite. »Du musst Papa Bull eines versprechen. Du wirst immer ein braver Junge sein und dich um deine Tante kümmern, deine Kusine Karina und deine Oma. Geh’ immer zur Schule. Das ist wichtig. Wenn etwas zu einfach aussieht, dann schlag einen anderen Weg ein.«