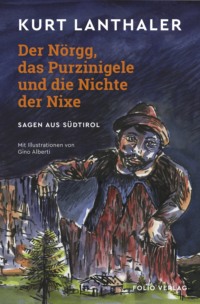

Kitabı oku: «Der Nörgg, das Purzinigele und die Nichte der Nixe», sayfa 2

STERBEN UND LEBEN AUF LABISEBEN

Es ist wirklich eine schöne Gegend. Wenn auch stellenweise steil. Und manchenorts sehr steil. So steil, daß es selbst den Kühen und den Hirten zu viel wurde. Das ging dann nicht immer gut aus. Einerseits. Andererseits. Das Wasser war gut, das Gras war gut. Und die Milch und der Käse in der Folge eben auch. Es ließ sich leben, auf Labiseben.

Und die Sommer auf Labiseben oben, zumal wenn die Sonne schien, waren lang. Obwohl der Winter länger.

Aber den verbrachte man eh im Vals unten draußen. Und schnitzte sich neue Zähne für die Heurechen, hinterm Ofen.

An Sonnentagen war die Labisebener Alm ein freundlicher Flecken Erde, der seine Leute ernährte und darüber hinaus noch den ein und anderen Vorzug bot. Granten und Schwarzbeeren, Parasol und Steinpilze, Zinnkraut und Zirmschnaps. Es ließ sich leben, auf Labiseben.

An Wettertagen wars übler. Es wetterte nämlich ordentlich, auf Labiseben, wenn es wetterte. Und es wettert, sagen die Übelmeinenden, eben recht gern, auf Labiseben.

Jetzt muß man wissen, daß bei heranziehenden Gewittern die Kühe zur Alm zurückzutreiben wären, zumal von den steilen Hängen. Was aber jeder Junghirte auch weiß, ist, daß dieses Kuhvieh recht ungern, erst recht wenn es naß ist, bergab geht. Lieber immer schön den Hang entlang, seitaus; und mit leichter Tendenz nach oben, allein höhenlinig. So kommt man aber, zumal wenn man den ganzen lieben langen Tag über sich den Hang hinaufgefressen, beim besten Willen nicht mehr hinunter und zurück, zur Alm. Also mußten die Junghirten die Kühe eher rabiat treiben. Sonst wär das nichts geworden, nicht vor den großen Blitzschlägen und dem Donnerkrachen.

Einem der unglücklichen Junghirten aber wollte eines Tages, es zog ein ganz unheiliges Wetter auf, und es roch schon förmlich nach Schwefel und Ärger, dem unglücklichen Junghirten wollte gar nichts gelingen in Sachen Herde zurück auf sichere Alm. Wie sehr er sich auch bemühte, im Kreis sprang, schrie und fluchte und mit seinem Stecken um sich schlug, das Viehzeug war nicht in die richtige Richtung zu bewegen. Und die Blitzeinschläge kamen immer näher. Und die Kühe flohen. Allerdings in die falsche Richtung. Direkt auf einen Abgrund zu. Und stürzten im Dutzend über die Felsen und in den Tod. Der Junghirte machtlos. Und dann auch abgestürzt, er selbst.

Seither erzählt man sich die Geschichte, er hätte das mit Absicht getan, der Junghirte, das Vieh in den Tod zu treiben, und ginge seither, zur Strafe, als Geist um in den Felsen über Labiseben. Und ziehe ein Wetter auf, wieder einmal, höre man ihn schon jammern. Und weinen. Und sein Schicksal verfluchen.

Die nachgewachsenen Junghirten aber beeilen sich seither doppelt, wenn Wetter aufzieht. Im Zweifelsfalle schon vorher. (Sag mal, wozu Sagen gut sind.)

DER LORGG AUF WILDER FAHRT

Vom Lorgg wird viel erzählt. Vom Lorgg wird noch mehr spintisiert. Dem Lorgg, kann man annehmen, ist das aber ziemlich schetzko.

Eine solcherne Sprache spricht er nämlich, der Lorgg. Wenn er denn spricht. Wobei spintisieren sowas wie »eigenartigen, wunderlichen, abwegigen Gedanken nachgehen« heißt, und schetzko vollständig všecko jedno lauten sollte, was dann tschechisch wäre. Und dieses Tschechisch wiederum könnte man sich solchermaßen erklären, daß nämlich der Lorgg, der mindestens schon seit fünfhundert Jahren in der Gegend haust, in modernen Zeiten, also zu Zeiten des damals Der Große Krieg, heute Der Erste Weltkrieg genannten Großschlachthofs, auf kakanische Soldaten getroffen, die massenweise wie mirnixdirnix in seine Gegend abkommandiert wurden, welch letztere ansonsten eigentlich eine eher ruhige, die Gegend. Ausundvorbei.

(Eines Tages traf der Lorgg, in Gestalt des Oberstleutnants des Landsturmes Robert Musil, gar auf einen in Trafoi stationierten Jungschriftsteller. Ernüchtert ließ er von ihm ab. Und hat seither nie mehr davon geredet. Der Schriftsteller nichts geschrieben, davon. Als ob, die beiden, einander dann doch, allesamt etwas unheimlich.)

Vom Lorgg wird viel erzählt. Er sei, sagt man, regelmäßig auf Wilde Fahrt gegangen. Und zwar, weiter hinaus ins Tal ging er nie, von Stilfserbrücke aus direkt eine kerzengerade Abkürzung steil nach Stilfs hinauf, dort einmal um Kirch und Friedhof herum, mit einem Gesause und Gebrause, daß denjenigen Stilsern, die gottesfürchtig, ganz angst und bang geworden; da aber die meisten Stilser eher nicht von der gottesfürchtigen Sorte, sondern eher Stilser, fuhr der Lorgg den Talhang hinan einwärts, daß die Baumwipfel nur so rauschten, und die Nachtkäuze lauschten, über Gomagoi dann drehte der Lorgg eine Ehrenrunde, was häufiger dazu führte, daß im Wirtshaus die Lichter gelöscht und unterm Tisch weitergetrunken wurde, und weiter ging es, der Lorgg umrundete den Piz Costainas, alles um die 3000 Höhenmeter war für den Lorgg grad mal eine kleine Atemübung, und schon: schon ging es im Sturzflug hinab Richtung Trafoi.

Die Trafoier aber kannten das. Jedesmal, wenn der Lorgg sich die 1500 Höhenmeter vom Berg auf ihr Bergdorf herabstürzte, ohne ein einziges Mal zu bremsen, nicht einmal einen Stemmschwung legte er ein, immer dann war davon auszugehen, daß der Lorgg grad zu Späßen aufgelegt war. Und mit denen war nicht zu spaßen. Mit ihm schon gar nicht. Also blieb man flüsternd hinterm Ofen sitzen und wartete ab.

Der Lorgg aber spiralte direkt überm Kirchturm ab, daß sein Fahrtwind die Glocken zum Schlagen brachte, dann zog er eine letzte, steile Kurve und landete, recht elegant, direkt auf dem Friedhof. Schließlich nahm er, wie immer, wenn er gerade nicht in Lüften war, seinen Kopf vom Hals, und mit seinem Kopf seinen dreieckigen Hut, nahm Kopf und Hut unter seinen linken Arm, und wollte sich gerade auf den Fußweg zur Trafoier Eiswand, seinem eigentlichen Zuhause, machen, als er etwas hörte.

In dieser Nacht nämlich hatte ein Wirtshausgänger, der dort keinen Kredit mehr, in seinem Kopf aber inzwischen einen gewaltigen Rausch hatte, dieser Wirtshausgänger hatte sich auf das Grab einer Jungfrau zum Rauschausschlafen gelegt, und trotz der Kälte ruhig gelegen. Bis auf sein Schnarchen. Ob dieses Gesägewerkes aber hatte ihn der Lorgg entdeckt. Dann ziemlich unsanft mit einem Tritt seiner gewaltigen, nackten Füße, so gewaltig, daß man auf einem einzigen von ihnen hätte die ganze Eiswand abfahren können, geweckt.

Der Wirtshausgänger, im sonstigen Leben ein frommer Mann, fluchte lauthals, richtete sich dann auf, und erstarrte. Angesichts des Lorgg mit dem Kopf und dem Hut unterm Arm.

Geat it gaach. Tua dr it maarn

Du hosch miar drleaßt, Zoch

I hon diar zerstaeßt, Pfott

Suina wearrn rearn

Dr Krumpat hot kua Schwäafl mäa

unt dr Plasslt isch holw plint ****

Gian ma gaach. Tua dir maarn ***

hatte der Lorgg gesagt, während er sich in aller Ruhe den Kopf und den Hut wieder aufsetzte. Dann den Wirtshausgänger am Schlafittel aufgerichtet, Richtung Trafoier Eiswand gezeigt, sich auf seine Schulter gesetzt, und gesagt: »Los gehts. Und tu mir nicht rennen. Wir haben Zeit, wir zwei.«

Den Lorgg hat man wieder gesehen, den Wirtshausgänger nicht mehr. Ob der übers Joch ins Italische, oder direkt zur Hölle, man weiß es nicht. Er hat sich noch nicht dazu geäußert, der Lorgg. Soweit wir wissen. Eventuell kommt er heut nacht noch vorbei. Und dann werden wir wissen. Auch egal.

Vom Lorgg wird viel erzählt.

*** Geht nicht so schnell. Klag nicht Du hast mich erlöst, Mann Ich hab dich zerstört, Frau Die anderen werden weinen Der Hinkefuß hat keinen Schweif mehr und der Bläßliche ist halbblind **** Laß uns gleich gehen. Meld dich

**** Diese zwei Zeilen sind so in den Korrnrliadrn des Luis Stefan Stecher (Korrnliadr. Gedichte in Vintschger Mundart. Folio Verlag, 2009) zu lesen. Ob hier der Lorgg den Stecher, oder damals (Ersterscheinung 1978) der Stecher den Lorgg zitiert, wäre bei Gelegenheit noch zu eruieren.

L MAT E L PORCEL. DER VERRÜCKTE UND DAS SCHWEIN

Es geht die Rede, erzählt unser alter Freund Giuan, von folgendem. Und was davon wahr sei, wisse höchstens er selbst. Wolle sich aber dazu nicht äußern. Sondern lieber davon erzählen, wovon die Rede geht. (Uns sollte es recht sein.)

Auf einem begüterten Bauernhof bei Calfosch im Badiotischen (wenn auch sprachlich nah am Grödnerischen, wie Giuan sagt) war es tagtägliche Gepflogenheit, dem stattlichen Hausschwein jeden Morgen, also nach dem Frühstück von Bauer und Bäuerin, die Pfanne mit dem übrig gebliebenen Mus vor die Tür zu stellen. Nicht unbedingt nur aus Menschenfreundlichkeit dem Schwein gegenüber. Sondern eben auch vorausschauend auf den Speck, ein halbs Jahr später im Herbst.

Nun kam aber eines Tages ein ebenso armer wie hungriger Verrückter am Hof vorbei, und daß er verrückt war, wußte man, weil ihm sein Ruf vorauseilte.

Was man sich, konkret, so vorzustellen hat: Es klopft an die Tür, man macht auf, draußen weht nichts als ein eigenartig lauwarmes Lüftchen, und daraus erhebt sich eine Stimme, die spricht. Bun de, co vára pa? Guten Tag, wie gehts so? Ich wär Der Ruf, der vorauseilende. Und soll mitteilen, daß mein Herr, der Hinterhereilende, Herr Verrückter nämlich, le Signur Mat, mefo, gleich an Eure Tür treten wird. Und weg war er, der vorauseilende Ruf. Und weg war das Lüftchen.

Und Herr Verrückter steht an der Tür. Arm und hungrig, wie gesagt.

Ob man ihm, dem hungrigen Armen, denn erlauben würde, gemeinsam mit dem Schwein aus der Musrestpfanne zu frühstücken, er litte wirklich argen Hunger, bitteschön, bona mëda patrona, prëitambel, gute Frau Herrschaft, ich bitt.

Er solle bloß abhauen, der häßliche Verrückte, bur mat, sagt die begüterte Bäuerin.

Er also nochmal prëitambel bona mëda, ich sterb gleich vor Hunger, gute Frau, bittschön.

Nia, nichts da, hau bloß ab, sagt da die Bäuerin und richtet sich ihren Schurz zurecht, immer muß ich alles machen, der Bauer zu nichts gut, nicht einmal dazu, diesen Verrückten zu verscheuchen, sitzt hinterm Ofen, der Bauer, gleich nach dem Frühstück schon, und die ganze Arbeit und der Verrückte bleiben mir, aber Er ist dann am Abend der Große Bauer, wenn er mit den Seinigen im Wirtshaus zusammensitzt, fá na vita da sciore, Zuständ sind das, also hau ab, Verrückter, bevor ich selbst auch gleich noch verrückt werd. Und den Hund ruf. Das Mus ist fürs Schwein. Und basta. Sëgn bastel!

Und haut die Tür hinter sich ins Schloß.

Signur Mat, der arme, hungrige Verrückte, ist unterdeß ein paar Schritte zurückgewichen.

Und wartet, kaum die Tür im Schloß, seine löchrige Mütze in den Händen drehend, zweifelnd noch einige Augenblicke ab. Und macht dann, zögerlich, einige Schritte auf das Schwein zu. Das derweil immer noch am Mus. Und noch einen Schritt. Das Schwein würdigt ihn keines Blickes. Immerhin ist man Hausschwein auf einem herrschaftlichen Hof.

Prëitambel, bel gran porcel, bittschön, schönes großes Schwein, sagt der arme, hungrige Verrückte, leise, um das Schwein nicht zu erschrecken, prëitambel, bittschön, laß mich bei dir mitessen.

Aber das Schwein schaut ihn nur kurz von der Seite her an, und versenkt den Rüssel dann wieder im Mus. Als ob nichts gewesen.

Da wird es dem armen, hungrigen Verrückten dann doch zu viel, und mit dem einen Handgriff greift er sich blitzschnell die Muspfanne und mit dem anderen ein Schweinsohr, und schon sitzt er auf dem Rücken des schönen, großen Schweines und reitet auf ihm um den herrschaftlichen Hof herum. Und schaufelt sich Mus aus der Pfanne, und lacht, und ißt, und lacht. Als die Pfanne schließlich leer, bleibt das Schwein keuchend stehen.

Der arme, nicht mehr ganz so hungrige Verrückte stellt die Pfanne vors Schwein und tätschelt ihm den Nacken.

Und sagt: Dank für alles, was du für mich getan hast, schönes Schwein. Dilan de döt ci che t’as fat por me, bel porcel.

Cun plajëi, gern geschehen, sagt das Schwein. Ein bißchen Bewegung muß schließlich auch sein, zwischendurch, nicht wahr, catö?

I vëgni indoman, sagt der arme, nicht mehr ganz so hungrige Verrückte, doman da doman, ich komme morgen, morgen früh wieder vorbei. Und übermorgen. Und noch bevor dann der Herbst kommt, suchen wir uns einen anderen Platz, wir zwei. Richtung Sas dla Crusc, würd ich vorschlagen.

Und geht, le Signur Mat. Der arme, nicht mehr ganz so hungrige Verrückte.

Das große, schöne Schwein aber nickt ihm hinterher.

DIE KELLNERIN, DER MALIDER GOGGL, UND DIE WETTE UMS HALBE WEINFASS

Daß in den damaligen Zeiten eine Kellnerin, statt den Herren den Wein an den Tisch zu tragen, schlechtbezahlt, selbigen Herren ein halbes Faß vom Besten aus dem Beutel wetten würde, das war damals ganz und gar nicht vorstellbar. Weswegen man es sich als allzuwunderliche Mär erzählt hat, höchstenfalls. Und dann ebenso ungläubig wie mißbilligend den Kopf geschüttelt, die Herren. Und die Kellnerin leis gelächelt, im Zurückgehen an die Schank.

Und wird so eine unwahrscheinliche Mär nur oft genug erzählt, und verdreht und ausgeschmückt, alles im Bemühen, ihr einen Sinn zu geben, dann kommt sie auf uns, schließlich, als Sage. Und wir wiederum schütteln den Kopf über unsere ebenso leicht- wie abergläubischen, den Naturwissenschaften vollkommen abgewandten und im Grunde zu bedauernden Vorfahren. Wem es aber in den wohligwarmen Städterstuben zu wohl geworden, der macht sich auf, übermutig, solch gruseliges Zeug zu sammeln. In der Wildnis, bei den Wilden. (Und das Ehegespons sagt: »Karl Felix, paß mir ja gut auf auf dich, da draußen.«)

Um es kurz zu machen (und ohne werten zu wollen): Es hauste und wütete und trieb sein Unwesen seit langen Zeiten zwischen dem Hexenkessel auf Puflatsch, Fortschelles und Hochsalames einer, den man, obwohl ihn nie einer je richtig zu Gesicht bekommen, den Malider Goggl nannte. Was wiederum auf einem sprachlichen Mißverständnis beruht. Der Malider Goggl hatte nämlich zuviel der Pilze gegessen, und der falschen, und anstatt zu fliegen lag er unter der Fichte, stöhnte und jammerte: Malad!, malad! Ein Bauer, der grad vorbeikam, hatte Malid verstanden, und da es in der Gegend, wenn auch auf der anderen Almseite, tatsächlich etwas gibt, das sich Malider Schwaige nannte, gedacht, verstanden zu haben, was er da gehört. Gesehen hatte er sowieso nichts. Denn der Malider Goggl hatte auch Pilze zu sich genommen, die einen dermaßen grün werden lassen, daß einen kein Normalsterblicher je erblicken würd, im Gelände zumal.

In einem Wirtshaus der zivilisierteren Umgebung aber saßen sie eines Tages wie immer zusammen, und nach dem xten Liter Wein kam die Rede wieder auf den Malider Goggl. Und wie furchterregend der. Und. Da entfuhr, aus Müdigkeit wird Unachtsamkeit, der Kellnerin Maridl ein kleines, neckisches Lachen, der ängstlichen Männer wegen. Die sofort aufgebracht. Sie möge sich da bloß nicht einmischen, und überhaupt, Weibsbild. Das sei schon für Männer todesgefährlich, so eine Begegnung mit dem Malider Goggl. Noch einen Liter, aber zack! Da aber, der Tag war lang, und die Woche noch länger gewesen, drehte sich die Maridl wieder an den Tisch zurück und sagte: »Ich wett mit euch. Daß ich heut nacht noch da hinaufgeh, wo ihr sagt, daß der Goggl oder so sich rumtreiben soll, stell mich hin, und ruf nach ihm. Und wenn ich morgen früh tatsächlich nicht tot bin, seid ihr mir ein halbes Faß Wein schuldig. Vom Guten.«

Stand da, und rührte sich nicht, die Maridl. Und schaute in die Runde. Hauptsächlich, damit sie wieder in Bewegung käme und damit endlich Nachschub an den Tisch, gleichzeitig aber auch, weil das, was ihnen da angetragen wurde, ein dermaßen aberwitziges Unterfangen war, nun ja: Sie schlugen in die Wette ein. Kopfschüttelnd. Und mit leichtem Bedauern, weil die Maridl sonst eigentlich keine Ungute, und wer weiß schon, wer ihren Platz einnehmen würde, wenn sie nicht wiederkäme. Was so sicher war wie das Amen in der … na ja. Die Maridl aber brachte den Nachschub an den Tisch, zog sich die Schürze aus und sagte: »Ich bin dann mal weg.«

Um es kurz zu machen: Sie ging schnurstracks bergauf, es dunkelte bereits, und als sie endlich oben angekommen, da, wo der Goggl sich herumtreiben sollte, dem Männergerede nach, blieb sie ab und zu stehen und rief nach dem Goggl. Und ging weiter bergauf, und rief. Und den Grat entlang, und rief.

Inzwischen zog Nebel um. Müd geworden, setzte sie sich auf einen Felsbrocken. Und schüttelte den Kopf. Du wieder! Da hörte sie erst ein Geräusch, dann eine Stimme. »Bist malad, Madl?« Nein, sagte die Maridl, es gehe ihr gut. Etwas müd vielleicht, grad. Da könne er aushelfen, sagte die Stimme aus dem zwielichtigen Mondnebellicht. Und dann setzte sich ein schmales Männchen neben sie und holte aus einem Sack einen Pilz heraus. Der würde helfen. Auch nicht, versprochen, malad machen. Habe er, sicherheitshalber, zweimal überprüft. Also nur zu. Die Maridl sah ihn an, und sagte: »Der Malider Goggl. Bist gar keine so üble Erscheinung, du. Gibt es zu trinken auch was?«

Um es kurz zu machen: Die Nacht war dann noch weitaus friedlicher und vergnüglicher geworden, als die unten im Wirtshaus es sich je hätten träumen lassen.

Im Wirtshaus aber warten sie seither darauf, endlich bedient zu werden. Und fragen sich, wo das halbe Weinfaß hin verschwunden ist. Und wieso ihnen in ihren Geldbeuteln genauso viel Geld fehlt, wie ein halbes Faß vom Guten, literweise ausgeschenkt, normalerweise kostet.

Der Goggl und die Maridl sind, falls man mich fragt, seither, und das ist lang her, und in Ewigkeit, und die ist lang, ein glückliches Paar. Wenn auch manchmal zu Späßen aufgelegt.

DIE NIXE VOM KARERSEE

Es lebte einst eine Nixe im Karersee und sie lebte in Freude und Frieden, schwamm ihre Runden, tauchte am Grund des Sees nach Kiefernzapfen, setzte sich abends auf einen Stein im See, um der untergehenden Sonne zuzusehen, und kümmerte sich ansonsten reichlich wenig um das, was in der übrigen Welt so vor sich ging. (Einkäufe waren keine notwendig, was sie brauchte, fand sie im See, sagt man. Aber das kann auch nichts als Sage sein.) Mit den Nachbarn war ein Auskommen; Rosengarten, Latemar und Wälder standen freundlich rundum.

Wär da nicht dieser frisch eingetroffene Hexenmeister vom Masaré gewesen.

Und das kam so: Auf Masaré trieben sich seit jeher einige herum, die in der Hexerei bewandert waren. Ihre ungekrönte Königin aber war die Lomberda, eine alte Hexenmeisterin, deren Ruf weitum wie Donnerhall ging, da sie gern auch Gewitter zauberte, zu nichts als zum Zeitvertreib. Die Bauern nannten sie fluchend das welsche Weib, und versuchten, ihr mit geweihten Glocken beizukommen. Vergeblich. Eine vom Schlage und der Erfahrung der Lomberda ließ sich durch solch billigen Hokuspokus nicht beeindrucken.

Der Hexenmeister vom Masaré aber war als junger Mann in die Welt hinausgezogen, zu still war es ihm bald geworden da oben am Berg. Hatte diesseits wie jenseits des Meeres bei großen Meistern die Geheimnisse seiner Zunft erlernt, die neuesten Tricks. Eines Tages aber war er plötzlich wieder auf den Masaré zurückgekehrt, weltmännisch, und gar nicht wortkarg. Erzählte von der Welt da drauß und ihren Wundern. Sowie seinen Erfolgen. Gemunkelt wurde unter den Masaré-Bewohnern zwar, er sei zurückgekommen, weil er in Schwierigkeiten geraten war. Aber das war, wenn es nach ihm ging, nichts als Gerede. Und so hätte alles, samt Blitz und Donnerschlag, weiter seinen geordneten Gang gehen können.

Hätte nicht eines verwunschenen Tages der Hexenmeister vom Masaré herunter die Nixe entdeckt. Und sich, Knall auf Fall, in sie verliebt. So unsterblich, wie es einem Hexenmeister, der die Welt gesehen hat, eben möglich ist. Also stieg er von seinem Felsen, machte sich an sie heran und versuchte seine Zauberstückchen. Die Nixe aber zeigte ihm unbeeindruckt die kalte Schulter und tauchte ab.

»Hast eben noch nie mit der Nixe eines Gebirgssees zu tun gehabt«, sagte die Lomberda und lachte. »Versuch es weiter.«

Und der Hexenchor sang: Tre volte miagola il gatto in fregola. Dreimal miaut der brünftige Kater.

Und dreimal blitzte der Hexenmeister ab. Verzweifelt kam er wieder zur Lomberda, um einiges wortkarger als sonst.

»Na, wer ist die Meisterin der Meister, diesseits und jenseits der Meere?«, sagte sie.

»Du«, sagte er.

Sie nickte und ließ es donnern überm Rosengarten. Morgens um halb neun.

»Gut«, sagte die Lomberda, »ich werde dir helfen. Du mußt unserer Nixe einen Regenbogen hinzaubern, vom Rosengarten bis zum Latemar. Keinen gewöhnlichen, einen aus puren Edelsteinen. Das hast du ja, sagst du, im Orient gelernt. Also los.«

Und der Hexenmeister zog los. Er hatte den Trick mit den Edelsteinen eigentlich für sich behalten wollen, aber es wurde langsam Zeit, daß sie aufhörten, über ihn zu lachen. Er versteckte sich hinter einem Felsenzahn, sagte sein Sprüchchen auf, hantierte hin und her … Und schon stand der wunderschönste edelsteinerne Regenbogen am Himmel. Und spiegelte sich im Karersee, als er dort angekommen war, um nach der Nixe zu sehen.

»Ganz hübsch«, sagte die. »Aber auch nicht mehr.«

Und tauchte wieder ab.

Da begann der Hexenmeister vom Masaré zu toben und zu wüten, riß sich die Haare vom Kopf und den Regenbogen vom Himmel, zerbrach ihn in tausend Stücke, warf sie in den Karersee und verschwand heulend auf Nimmerwiedersehen.

Seither besuchen die Hexen vom Masaré, wenn ihnen nach Feiern ist, die Nixe vom Karersee und leihen sich Ohrgehänge aus. Smaragd, Rubin, Topas, Citrin, Saphir, Lapislazuli, Türkis und Amethyst. Dann leuchtet der Regenbogen wieder zwischen Rosengarten und Latemar und die Nixe sitzt auf ihrem Stein im See und lächelt.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.