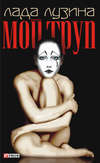

Kitabı oku: «Мой труп»

Рисунки Лады Лузиной

Моему руководителю курса – Валерию Алексеевичу Фиалко – посвящается.

Все прочие события и герои романа – вымышлены, любое сходство с реально существующими людьми – случайно.

Орфей, Эвридика и Смерть

Миф об Орфее и Эвридике

После смерти своей возлюбленной Эвридики Орфей – музыкант и певец – отправился за ней в царство мертвых. Его искусство обладало столь магической силой, что заворожило всех обитателей Аида. Повелитель смерти отдал Орфею ту, за которой он пришел, с условием, что он не посмотрит на нее, пока не доберется до дома.

Но Орфей оглянулся… И не смог спасти Эвридику.

С тех пор древний греческий миф переписывали множество раз. Один из них – пьеса Жана Ануя об Эвридике, Орфее и Прекрасной Смерти…

Глава первая

Я хочу поверить тебе одну тайну, одному тебе, потому что я тебя очень люблю. У смерти только одно достоинство, но об этом никому не известно. Она добра, она ужасающе добра… только смерть настоящий друг.

Жан Ануй. «Эвридика»

Я проснулась. Мой нос сползал с плоского края подушки, упираясь в нечто твердое – мой дневник.

Просыпаться не хотелось. Жить тоже. Хотелось проспать всю свою жизнь и проснуться только для того, чтоб умереть. Но это было привычное чувство.

Я рывком села в кровати.

Последняя запись в дневнике, датированная 01:08 прошлой ночи, гласила:

План на 13. 07.

а) Пойти…

б) …повеситься.

в) Если не будет настроения, попытаться еще раз начать жизнь сначала.

Вешаться настроения не было.

Проходя мимо гостиной, я безрадостно отметила размазанный по ковру салат оливье, перевернутую этажерку с треснутой ножкой и осколки бабушкиной зеленой салатницы. Пол коридора был усыпан блестками и колтунами серпантина.

Мало что вызывает такое уныние, как грязная посуда, оставшаяся после вчерашнего праздника, вещи, бывшие модными в прошлом сезоне, и люди, которых ты когда-то очень сильно любил. Но лучше уж проснуться рядом с бывшей любовью, чем посреди помойки под названьем квартира после попойки, хотя бы потому, что выставить опостылевшего любовника за дверь гораздо легче, чем мусор…

В ванной я автоматически пошлепала ладонью, пытаясь нащупать зубную пасту, и сразу возненавидела себя окончательно. Неделю я забывала ее купить. Чистить зубы два раза в день меня намертво приучили еще в детстве, а покупать зубную пасту – не приучили. Потому два раза в сутки – утром и вечером – я рефлекторно шла в ванную, решительно брала в руку зубную щетку, в то время как вторая рука тянулась к полке под зеркалом, где лежал воображаемый тюбик, и, только коснувшись ее, вспоминала – пасты нет. То есть, конечно, в ближайшем магазине ее сколько угодно, но вчера вечером я опять забыла купить ее по дороге.

«Шо умница, шо красавица, шо пиздец».

Я уныло поставила щетку обратно в стаканчик с облезшим олимпийским Мишкой и вышла в коридор, полная омерзения к себе в целом и своим нечищеным зубам в частности. К концу недели я успела повторить ритуал восемь раз, и мне стало казаться, что во рту у меня образовалась мини-помойка. Помойка-макси образовалась у меня в квартире.

«Новая» жизньбыла такой же мерзкой, как «старая», и просыпаться окончательно, чтоб осознать это в полном объеме, катастрофически не хотелось.

«А может, все-таки повеситься?» – возможность такого исхода, как обычно, принесла утешение.

«Вы хотите убить меня? Это решит парочку моих проблем», – сказал Куилти голосом Маковецкого1.

Я почапала в кухню, открыла холодильник, чтоб достать бутылку воды, и… проснулась.

В холодильнике сидел труп.

Его звали Андрей.

* * *

Я аккуратно прикрыла дверцу, села и попыталась определить, что я чувствую.

Ничего.

В экстремальной ситуации чувства всегда покидали меня. Ни истеричного сердцебиения, ни дрожащей пружины в желудке – бескрайняя пустота бело-зимнего поля, ни домов, ни деревьев. Я сидела на табуретке, положив руки на колени, а в моем холодильнике сидел труп. Труп Андрея – моего приятеля, актера московского театра, окончание гастролей которого мы и отмечали вчера буйной компанией. Театр улетел утром. А он остался.

Потому что он труп.

Я встала. Ног не было. Внутри было пусто, будто я проглотила кусочек вечности и теперь бесконечность пространства и времени распирает меня изнутри. Край сознания успел отметить, что я смутно надеюсь на какое-то недоразумение, обычный розыгрыш, на то, что сейчас Андрей откроет глаза и скажет: «Ха-ха! Ну что, попалась, подруга?»

Андрей смотрел на меня стеклянными глазами куклы. Его подбородок упирался в колени – чтобы поместиться сюда, ему пришлось крепко обхватить ноги руками. На нем были черные брюки и футболка – черные густые восточные волосы лежали на плечах. Он был на четверть узбеком, на четверть поляком, наполовину русским. Во всяком случае, он так говорил, а я никогда не спрашивала, шутка ли это.

Я наклонилась и заглянула в его удивительное спокойное лицо. Он был мертв. Однозначно мертв. Такой абсолютный покой исходит только от неодушевленных вещей.

Я снова закрыла дверь. Снова села. Закурила. Курящему человеку легче понять, что он сходит с ума, чем некурящему. Я всегда могла сосчитать, сколько шагов сделала в сторону сумасшедшего дома только по тому, как подкуриваю сигареты.

Есть несколько стадий. Первая – самая легкая и распространенная – засовываешь сигарету в рот обратной стороной и на автомате подпаливаешь фильтр. Вторую – я удовлетворенно отметила, после того как секунд пять подряд щелкала зажигалкой, прежде чем поняла: сигарету, которую я безуспешно пытаюсь подкурить, я просто забыла вставить в зубы. Третья грянула, когда, вытащив сразу две сигареты из пачки, я засунула одну из них в рот и изо всех сил старалась подкурить вторую, старательно затягиваясь первой – не зажженной. Четвертой и пятой стали два пожара – я подкурила в ресторане мундштук кальяна, а неделю назад подожгла зажатую в зубах авторучку. С тех пор, как журналист, я, наверно, могла бы претендовать на звание «горящее перо»…

Нынче же наступил мой финал. Не было сомнений, я – ненормальная, окончательно и бесповоротно, – я без промаха запихнула сигарету в рот, чиркнула спичкой, затянулась и поняла, что не испытываю никаких чувств, которые положено испытывать в подобных случаях всем нормальным людям. Ни страха, ни отвращения, ни сожаления.

Ощущение было одно – остановившегося времени. И в том безвременье я сидела на кухне, опершись локтями о заляпанный высохшими лужами стол, курила и бесчувственно размышляла о том, что Андрей мертв. Он сидит в холодильнике. И даже мертвым остается таким же красивым. Вернее, мертвый он еще красивее, чем в жизни. Похож на куклу в огромной коробке, жутковато-красивую куклу в стиле «Господина Оформителя»2.

В жизни у Андрея никогда не было такого лица. Только на сцене… Стоило ему снять грим, его черты, идеально правильные, словно господь скрупулезно прорисовал их с помощью карандаша и линейки, искажались до уровня смазливой мордашки. Мельчали, распадались, дробились. Безукоризненные линии губ расплывались в хитроватых ухмылочках. Глаза, бездонные как у «демона» Врубеля, становились ищущими, неуверенными. В жизни он был не демоном, а мелким бесом, скачущим «мелким бесом» вокруг бесчисленных представительниц женского пола. Хоть это не мешало ему быть хорошим актером.

Еще вчера я сидела в зале и смотрела его в «Эвридике»… Господин Анри появлялся из тьмы и отряхивал сумрак с рукавов белого костюма. Его рукава напоминали крылья. Выбеленное гримом лицо было строго-печальным и сострадающе-мудрым, каждый жест, каждое слово – точными, как удар ножом. Он играл Ангела Смерти – ангела-хранителя всех утонченных неврастеников, чувствующих себя неприкаянными в невыносимо-реальном мире. Он укачивал их на руках, когда они кричали от боли, и укутывал в свои белые одежды. Там, на сцене, он был милосердным, всепонимающим, всепрощающим защитником всех отверженных и прокаженных. Я страстно любила его в этой роли.

А теперь Ангел Смерти был мертв. И я не могла понять, странно это или закономерно. Не могла понять своих чувств – их не было. Я не знала, сколько я просидела вот так, разглядывая немытый годами розовый кафель и деревянную доску с надписью «Не красна изба углами, а красна пирогами», – час или десять минут? Не знала, сколько раз я перечла эту надпись – два или двадцать?

Но потом я вспомнила, что время все-таки существует. Если не для меня, то для других. Оделась и пошла на работу.

Только подбегая к метро, я подумала, что нужно было вызвать милицию.

* * *

Сбегая по длинному эскалатору:

– Извините. Извините… можно пройти… – я ловила обрывки чужих утренних лиц.

Мысль об Андрее в моем холодильнике сидела внутри как секрет. Стремный, холодный, но не неприятный. Так, по утрам, ты вспоминаешь о неоднозначном сексе, в процессе которого вы отошли шагов на сто влево от классической позы миссионера.

Кстати, Андрей тоже был моим любовником. Секс с ним был неважным. Не плохим – не имеющим значения. Андрей был мужчиной общественного пользования, которого употребляли для своих нужд все, кому не лень, – пустышкой, балаболкой и поблядушкой. С ним можно было беззаботно переспать, поговорить ни о чем и тут же забыть об этом. Но я запомнила нашу первую ночь потому, что он оказался первым и последним мужчиной, заметившим шрам на сгибе моего локтя.

«Вены резала?» – понимающе спросил он.

С тех пор я испытывала к нему непреходящее смутное тепло.

* * *

Добравшись до редакции, я бросила сумку-свидетельницу (я – на работе) на письменный стол и пошла в кухню по длинному коридору с чередой однотипных дверей.

Наш концерн выпускал такое количество изданий, что я до сих пор не смогла заучить всех названий. «Дом и сад», «Сад и огород», «Семья и школа»… Названия были такими же однотипными, как двери редакций. Одни и те же темы кочевали из журнала в журнал. И я катала в уме ироничную мысль: при желании я могла б написать одну статью в стиле «Секреты женского счастья» и целый год не писать уже ничего – лишь бесконечно переписывать ее, перекраивая под: «секреты женского счастья в саду», «секреты женского счастья в семье», «секреты женского счастья в огороде»…

Кофейный автомат не работал. Я включила электрический чайник. Я должна была что-то сделать, и это было самое разумное из того, что я могла. Из-за Андрея я не успела выпить кофе.

«Из-за Андрея я не успела выпить кофе. Так можно сказать о мужчине, а не о трупе». – От запаха кофейных гранул ум пробудился и проявил присущий ему сарказм.

Я была зависима от первой утренней чашки, как наркоман. Я и была наркоманом: три чашки кофе ночью, чтобы не спать, затем две таблетки снотворного, чтобы заснуть. Вчера я проглотила четыре... Я перешла Рубикон. Но моя смерть утратила статус первостепенной проблемы.

Я жадно прильнула к кружке. Реальность входила в меня большими глотками. Как-то один кавалер, возомнивший мою кофеинозависимость рафинированной манией, торжественно привел меня в «Дом кофе», где в меню было с полсотни сортов. И был покороблен, когда я сказала ему, что вообще не чувствую кофейного вкуса, мне все равно, какое пойло я пью, – я использую его, только чтоб заставить свой мозг работать.

Мозг заработал.

«02» – подсказала реальность.

«Мы провожали театр. Я устала и легла спать… в час ночи. Так записано в дневнике! Но мы и приехали-то часов в одиннадцать – после спектакля. Утром я проснулась, открыла холодильник, а там Андрей. Все», – объяснила я милиции.

«А почему вы не позвонили нам сразу?» – поинтересовался милиционер.

«Потому что не успела выпить кофе…»

Милиционер посмотрел на меня, как на психически ненормальную. Нет, хуже. Как на человека, неумело пытающегося что-то скрыть.

Может, стоит объяснить это шоком, сказать «Я действовала, как сомнамбула»?

Иллюзорный мент покачал головой – объяснение не развеяло его подозрений.

«Хорошо, – сказал он нехорошим голосом. – Вы проснулись, открыли холодильник и обнаружили труп. И как же он там оказался?»

Впрочем, вопрос «Как?» снимался. Любой мог залезть в холодильник и захлопнуть за собой дверь. Ему не пришлось бы даже вынимать оттуда еду, потому что никакой еды там не было. И полочек не было – два месяца, как металлические полки стояли прислоненными к батарее. Я собралась разморозить холодильник, вымыла полки и поставила сушить. Дальше дело не пошло.

Я выиграла свой холодильник в телевизионном ток-шоу – в то время его вела наша Оля, которая втихаря подсказывала мне ответы. Не для того она пригласила дружбанку в свою передачу, чтоб та проиграла и ушла расстроенная. Выигрыш я выбивала из канала два месяца и вряд ли б получила его, кабы не та же Оля и не моя профессия. Поотбивавшись от меня какое-то время, они, верно, подумали, что формат моего тележурнала вполне позволяет написать статью «Отдают ли призы на канале?».

Старый «Днепр» я отдала Оле на дачу. А новый – оказался бракованным. Починить его не удалось – он был без гарантии, даже без инструкции. Так что, если б не Оля, я могла б написать другую статью, про спонсоров, получающих телерекламу и сбрасывающих бракованный товар. Через неделю выяснилось: их агрегат замораживает все продукты насмерть – колбасу, помидоры. Потом они, конечно, оттаивали, но есть их было уже невозможно. В итоге я хранила там только воду (мне нравилось чувствовать пронзительный холод на небе и думать, что однажды, испив чересчур холодной воды, я заболею и умру) и ровно год собиралась разморозить его, помыть и отключить.

Так что куда актуальней был вопрос «Зачем?»

Зачем Андрей полез туда?!

Я попыталась поставить себя на его место. Во время подобных вечеринок у каждого периодически возникала насущная потребность уединиться, поэтому самым популярным местом в моей квартире была ванная – единственное до недавнего времени помещение, где можно закрыться изнутри. Там вечно кто-то запирался, и вечно кто-то стучал снаружи: «Эй, вы скоро? Вы ж не одни!» В ванной запирались, чтобы поговорить по мобильному, запирались, чтоб выяснить отношенья друг с другом, запирались, чтоб трахнуться, чтоб принять ледяной душ и прийти в себя после выпитого, чтоб просто побыть одному и без помех подумать о своей несложившейся жизни…

Но залезть в холодильник, чтоб отдохнуть в одиночестве от шумной компании?

Я скорбно скривилась. Из всех нас на такое была способна лишь я! С меня бы реально сталось: залезть в холодильник, закрыться изнутри и страдать оттого, что меня никто не ищет, утешаясь своей дурацкой оригинальностью. Да, я вполне могла так поступить.

Но Андрей… Андрей мог забраться туда только для того, чтоб приколоться над кем-то. Заслышав их, спрятаться, чтоб выскочить вдруг с жутким воплем. Так я и подумала вначале.

Но он не выскочил. Остался внутри. Не смог открыть дверцу? Чушь – холодильник не сейф.

Но тогда остается всего один вариант…

Кто-то оглушил его и засунул в холодильник. Или убил и засунул, что, в общем, одно и то же. Кто-то из наших друзей. Из наших с ним общих друзей. Кто-то из нашей древней компании – родной, знакомой и истертой до дыр, как рисунок на коврике, висевшем над кроватью с самого детства.

Нет. Это невозможно. Это полный абсурд! Даже желанье замуроваться в холодильнике, чтобы немного подумать о смысле жизни, казалось мне меньшим маразмом.

Но милиционеру так не показалось.

«А кто был вчера у вас в гостях?» – спросил он, доставая блокнот. Его черты расплывались. Сознание рисовало лишь контур: массивные плечи, большие руки с неопрятными ногтями и тонкие, недобрые губы.

«Да все как обычно…»

Мы приехали из театра на двух машинах: я, Оля, Арина, Андрей, Доброхотов, Женя, Рита, Янис с Сашей и Инна.

Все было как обычно, за исключением Инны – она не из нашей компании. Просто приятельница – случайно встретились в театре, и я пригласила ее. По-моему, ей не понравилось. Мы с Сашиком танцевали стриптиз – раздевались в процессе страстного танго. Наш коронный номер. И Сашик, и я друг друга не очень любили, а танцевать вместе любили – у нас хорошо получалось. Потом я общалась с Доброхотовым, у него что-то не сложилось с Олей, и он пытался прибиться ко мне. На Доброхотове мне стало грустно. Я пошла спать. И все еще были на месте. Даже Инна. Инна убить Андрея не могла, она видела его впервые. Остальные – тем более!

«Это невозможно!» – сказала я милиционеру.

Но мой иллюзорный мент уже ходил по квартире, разглядывая многозначительный разгром: оливье на ковре, разбитую посуду и мебель. И я замолчала, дажене пытаясь объяснить ему: «Это не следы борьбы. Все как обычно!»

Однажды пьяный Сашик поджег снаружи дверь в ванной (Ян закрылся там с кем-то). Однажды пьяный Янис разбил мне окно. Однажды, познакомившись с соседом сверху, Арина пошла к нему в гости, а потом спрыгнула с его балкона на мой, сломав сушку для белья, за которую она ухватилась, и сбив ногой деревянные перила… Перил до сих пор нет, одна голая решетка. Как она не разбилась, до сих пор загадка. Арина была пьяна, как ангел.

«Так, так», – сказал мент, успевший сделать массу многообещающихвыводов.

«Да пошел ты!..» – оскалилась я.

Я больше не лгала себе.

Я не собиралась звонить в милицию!

Я вообще не имела склонности лгать себе, предпочитая с жадностью патологоанатома препарировать свои маразмы. И дело было не только в неизбежности объяснений в жанре театра абсурда «А кто разбил вашу посуду?» – «Мои друзья. Они всегда ее бьют». Моя жизнь слишком давно походила на театр абсурда, чтоб я испугалась сомнительного поворота в следующем акте.

Я просто не могла вот так отдать им Андрея. Вызвать бригаду, смотреть, как они выскребают его из холодильника, как какую-то вещь, и уносят на носилках в никуда… навсегда.

Каким бы он ни был, он был моим братцем.Первым и последним мужчиной, заметившим шрам на моей руке. И он не перестал им быть, оттого что умер.

Но это было не все.

Все непонятное, смутное, смущающее и не сформулированное заключалось в том, что я просто не хотела его отдавать.

Так же, как два дня назад не хотела отдавать Арине алую блузку, которую взяла поносить. Так же, как одиннадцать лет назад, по окончании театрального института, до смерти не хотела сдавать свой потертый студенческий билет…

Потому что Андрей не перестал быть для меня, оттого что умер!

* * *

Так получилось, что я выросла на кладбище.

С пяти до четырнадцати лет меня водили туда чаще, чем в цирк, театр и музей. С четырнадцати до девятнадцати – я ходила туда сама. И Байковое кладбище стало самым прекрасным образом моего детства.

Как волшебная книга сказок с мрачноватыми, бередящими воображение картинками, оно было пронизано странными, загадочными историями, и каждая могила имела свою легенду.

Вот, слева от центрального входа, шесть ступенек ведутк белоснежной ажурной беседке. Там, в стеклянной витринке, видна выцветшая, голубая икона Божьей Матери, убранная кружевами и белыми бумажными розами. На черном памятнике с гранитным крестом золотые буквы: «В ночь на 24 в 12 часов 5 минут Отошла ко Господу верная раба Божия Елисавета Феодоровна. Урожденная – Шепелева». А над надписью лицо женщины – не доброе и не грустное – уверенное лицо.

На этой могиле по сей день горит лампадка. И за исключением черного памятника, все пространство – белое-белое. Маленький белый мир.

«Здесь похоронена женщина, которая пожертвовала все свои деньги монастырю, – говорили мне в детстве. – Теперь на ее могиле всегда стоят живые цветы. Ивсе они– белые или синие, как символ ее праведности».

Справа, на центральной аллее, бронзовый памятник – балерина, распластавшаяся на черной плите в позе «Умирающего лебедя» Сен-Санса.

«Здесь похоронена известная балерина…»

Рядом на темном граните лежат две огромные, позеленевшие от многолетних дождей, бронзовые розы. Каждый раз, приходя на Байковое, я подолгу любовалась ими – они казались мне несказанно прекрасными.

Потом, лет в шестнадцать, я купила ложку для сахара – ее серебристую ручку украшала выпуклая желтая роза. Ложка была на редкость безвкусной. Но я любила ее за то, что она вызывала у меня умиротворяющие детские воспоминанья о кладбище. И желание стать балериной, настигшее меня к шести годам, было вызвано этим бронзовым маревом в застывшей пачке – сказочным «лебедем» свытянутыми,навеки поникшими руками.

В том возрасте, когда нормальные девочки мечтают: «Когда я вырасту, у меня будет большая квартира, муж, кошка, собака, четверо детей», я, гуляя по Байковому, думала: «Когда я умру, на моей могиле будет такой же мраморный ангел, он будет стоять в таком же красивом склепе и там будет вот такая ажурная решетка…»

Я никогда не боялась смерти – ни своей, ни чужой.

Я никогда не боялась мертвых.

Так получилось, что кажущийся большинству людей чересчур зловещим и мрачным древний лозунг «memento mori»3 был воспринят мной раньше, чем я узнала, что два плюс два равняется четырем. Смерть была для меня такой же нестрашной, знакомой и привычной, как подружка детства, с которой мы играли вместе в песочнице, копая свои «секретики». И, поступив в театральный, я радостно кивала, читая в пьесе Ануя «Надо смело довериться смерти, как другу. Как другу с сильной и нежной рукой…» Потому что еще в детстве, гуляя по Байковому, я знала, что когда-нибудь меня похоронят здесь, так же как моих прабабушку, прадедушку и дедушку Саню.

Дедушка Саня, в честь которого меня и назвали Александрой, умер, когда мне было пять лет. И именно с его смерти Байковое кладбище стало моей Меккой, потому что мой дедушка был единственным мужчиной, который действительно любил меня.

Говорят, события, происходившие с человеком в возрасте трех-пяти лет, безнадежно стираются из памяти. Но я помнила дедушку так ясно, как будто рассталась с ним вчера.

Он искренне считал меня первой красавицей мира, давал мне все, что бы я у него ни попросила, и позволял мне портить любую вещь, которую я разламывала в поисках истины. А главное – он разыгрывал со мной целые спектакли. У нас было много сценариев, но лучше всего мне запомнился сюжет про Ивана Царевича и Василису Прекрасную, воспроизводимый по одноименному мультику. Дедушка был царевичем, я, естественно, Прекрасной, а обязанности «ковра несказанной красоты», который следовало соткать за одну ночь, исполняли поочередно два бабушкиных шифоновых платка, прошитые золотыми нитками, – розовый и голубой.

Я не помнила дедушкиного лица – оно было размытым. Я помнила чувство – и теперь, тридцать лет спустя, моя кожа, мой мозг жадно помнили почти осязаемую атмосферу теплой, уютной любви, накрывавшую меня, как волшебный шатер – как каменный дом, который невозможно разрушить, как вечность, которую невозможно стереть.

Родители развелись, когда я училась в четвертом классе. Отец сразу женился на той, из-за которой они развелись, – с тех пор я видела его пару раз. Помимо меня, у него было трое детей – их я не видела сроду. Мать вышла замуж и переехала к мужу в Керчь. Там было море, но не было пляжа, потому даже летом мы виделись редко.

Ее замужество совпало с моим шестнадцатилетием. Я бросилась в мир как с вышки, бросилась первая – верно, поэтому никогда не считала себя брошенной ею. Мама предложила мне выбор: уехать с ней или остаться в Киеве с бабушкой Люсей. Но налаживать отношения с незнакомым мужчиной, вписываться в новую семью мне не хотелось так же, как покидать столицу, квартиру, в которой я выросла, мой двор, мою школу, мое Байковое кладбище… Всю жизнь я была благодарна маме за то, что она не стала навязывать мне свое счастье.

И если впоследствии в рваные дни я, как и все, скулила о недостаче единственного – способного защитить, понять и согреть, то был вовсе не комплекс девочки, выросшей без отца и оставленной матерью, который мне упрямо пытались навесить все, кому не лень, а лишь ностальгия по благословенному Эдему моего детства, когда был жив мой любимый дедушка Саня.

Обычно от пятилетних детей скрывают смерть близких, прибегая к спасительной лжи. Мне сообщили о смерти дедушки в тот же день. Я помню, это был удивительно счастливый и солнечный майский день, который, по моим детским меркам, мог приравняться к такой взрослой удаче, как заключение сделки на миллион, – я нашла в песке синее стеклышко и блестящий камешек, выпавший из чьей-то броши. И когда мама пришла за мной в детский сад, бросилась к ней, визжа о выпавшем на мою долю счастье:

«Мамочка, я нашла…»

Я не успела добежать до ее объятий.

«Умер твой дедушка», – сказала она. И меня отбросило от нее волной пустоты.

Да, я удивительно помню тот светлый, еще не погасший вечер, и эту фразу, и интонацию, и ворота детского сада, и маму, которая долго стояла, глядя на меня, не пытаясь успокоить, обнять, соврать, заслонить от смерти, маму, которая дала мне право самой пережить свою потерю. Я помню себя, плачущую от чувства вины за то, что весь день, радуясь своим сокровищам, я была так неправильно счастлива. И помню, что плача я не чувствовала боли. Ни тогда, ни потом я не ощущала извечной пугающей странности: «Как же так? Он был, а теперь его нет».

Потому что мой дедушка Саня Был для меня всегда. И я любила его могилу на Байковом так же ясно и радостно, как любила его при жизни. Я любила походы туда, когда мы с бабушкой Люсей убирали ее, подметали и мыли плиту, садили цветы, подвязывали плющ на ограде и подолгу сидели рядом с ней на скамейке. Этот холмик под мраморной табличкой был для меня символом вечной любви ко мне. Нет, не символом – просто местом, где находился мой дедушка.

И поэтому кладбище никогда не было для меня мертвым. Все памятники вокруг были моими друзьями, соседями, знакомыми, предметами подражания. Балерина, спровоцировавшая меня на двухгодичные занятия в хореографическом кружке. Меланхоличные мраморные плакальщицы, на которых мне так хотелось походить, – в детстве я часто представляла себя прекрасной вдовой, стоящей в черной вуали у могилы покойного мужа. И даже моей первой детской любовью стал памятник – бронзовый юноша на могиле…

Повзрослев, я часто ходила на Байковое одна. Я назначала там свидания поклонникам, и мы собирали одуванчики у крематория и плели из них венки. Мне нравились похороны, заунывная, тревожно-сладкая музыка и устилающие дорогу растоптанные цветы. Цветы мне было жалко, я подбирала их и приносила домой. И долго насмешничала, узнав о всеобщем суеверии «Никогда ничего не приносите домой с кладбища – умерший придет к вам за своей вещью». Мертвые никогда не приходили ко мне за своими цветами. Мертвые друзья никогда не мешали мне жить.

И мне нравилось смотреть, как в церкви Святого Воскресения отпевают покойных с восковыми лбами, опоясанными бумажными лентами. Мне нравилось, забредая в глубь кладбища, рассматривать неизвестные могилы и представлять, какими были покоящиеся там люди. Подсаживаться на прильнувшую к ограде скамью, есть прихваченные с собой бутерброды, читать вслух Цветаеву:

Не думай, что здесь – могила,

Что я появлюсь, грозя…

Я слишком сама любила

Смеяться, когда нельзя!

Мне нравилось быть там, ибо нигде я не чувствовала себя так спокойно и умиротворенно, как за воротами Байкового кладбища.

Я полюбила навещать дедушку без толпы родственников, которым невозможно объяснить, что он не их шурин, брат или дядя, а прежде всего мой дедушка, потому что он любил меня больше всех. Он был и остался моим и только моим – навсегда.

И меня огорчало, что на могильной фотографии у него такое несчастное лицо. «Не грусти, дедушка, ведь я же пришла к тебе», – говорила я, прикасаясь пальцами к его губам. И улыбалась ему, словно надеялась, вот сейчас уголки его рта дрогнут в ответ. Я не удивилась бы, если б он улыбнулся…

Да, от меня не скрыли его смерть. Когда он болел, от меня не скрывали и то, что он скоро умрет. И, сидя за столиком возле его постели, разрисовывая альбом акварелью, я размешивала в пластмассовой формочке красную краску и думала: «Нужно сделать кровь. Она понадобится, когда дедушка умрет…»

Это была поразительно бытовая мысль. Быть может, только в пять лет мы умеем воспринимать смерть органично, как факт, который по сути ничего не меняет? Потому, даже когда мне сказали: «Твой дедушка умер», он не перестал быть у меня. Я никогда не горевала о нем, потому что никогда не воспринимала его как нечто прошедшее. Он всегда был со мной и любил меня всегда.

Иначе как объяснить, что, заходя за ограду его могилы, я попадала в ту самую атмосферу теплой любви, защищающую меня от мира, как теплое пуховое одеяло.