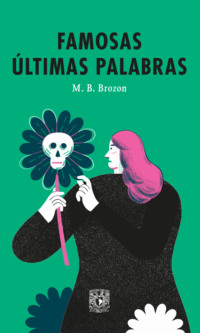

Kitabı oku: «Famosas últimas palabras»

Famosas

Últimas

Palabras

Famosas

Últimas

Palabras

M. B. Brozon

Ilustraciones de Pamela Medina

Universidad Nacional Autónoma de México

México 2020

A Enrique y Cristina (mis papás)

Contenido

El Abuelo y las flores

Cuentititito

El Loco

Todo empezó en el Callejón

El encargo

El Infierno

El destino de Marta

Sin Piedad, S. C.

Miércoles de Ceniza

Fe de erratas

Los desposeídos

Capítulo sobre un suicidio

Prólogo para el Nocturno a una enfermera

El Gato

AVISO LEGAL

El Abuelo y las flores

Al doctor Enrique Beltrán, mi abuelo

Mi abuelo era un gran hombre. Sé que lo era aunque, a decir verdad, no tuve suficiente tiempo para conocerlo. Si acaso aquellos fines de semana que pasábamos mis hermanos y yo con él y la abuela en la casa de Tequesquitengo. Por muchos años ninguno de nosotros sospechó que en algún momento, al ver hacia atrás, descubriríamos que esos fines de semana no se acercaron siquiera a ser suficientes.

Entonces todo parecía tan monótono: el abuelo pasaba los días enteros en su estudio, con la vista fija en el escritorio, leyendo o escribiendo lo que yo suponía que debían ser textos que tuvieran algo que ver con biología, porque él era biólogo. Sin embargo, cada vez que le preguntábamos a la abuela: “¿Qué hace el abuelo allá arriba tanto tiempo?” ella, invariablemente, nos contestaba: “Está escribiendo cuentos pornográficos de la Revolución”. No era cierto, mi abuelo no escribió nunca ningún cuento y mucho menos uno pornográfico, así que esa constante respuesta sigue siendo un punto oscuro en la percepción que ella tenía —o que quería darnos— de los interminables encierros de mi abuelo en el estudio. Nosotros nunca lo interrumpíamos, no porque nos hubiera advertido que no lo hiciéramos, sino porque era mortalmente aburrido sentarse frente a él a verlo escribir, cuentos pornográficos o lo que fuera. Fue aburrido hasta el día que me enteré de que mi abuelo era una persona importante. Sucedió una mañana de quinto de primaria, en clase de ciencias naturales, cuando vi su nombre, (sí, el nombre de mi abuelo) en el libro de texto. Esa misma tarde averigüé que no se trataba de un homónimo, y al día siguiente, llena de júbilo, me paré a media clase con el libro en alto y les anuncié a todos mis compañeros y a la maestra que el señor cuyo nombre aparecía en el libro era mi abuelo, y que había inventado una bacteria. Casi nadie me creyó, y los que sí, no se impresionaron, de modo que la revelación que no me había dejado dormir la noche anterior resultó un fiasco. Pero algo pasó con la maestra, quien confirmó que, en efecto, yo era descendiente directa del susodicho, y después de aclararme violentamente que nadie podía “inventar” una bacteria, me dijo que mi abuelo era un hereje, cosa que me ofendió muchísimo, porque yo no tenía idea de qué significaba eso, pero sonaba que era algo espantoso.

Pensé que debía investigarlo, porque la palabra no me gustó y además, desde que hice público el parentesco, la docente trató por todos los medios de reprobarme. No me dejé. Estudié más para ciencias naturales que para ninguna otra materia y, al final del curso, no tuvo más remedio que pasarme, lo cual hizo con evidente disgusto.

Para entonces yo ya conocía los motivos por los que la maestra no quería a mi abuelo. Esa mujer era una devota y ortodoxa católica, y mi abuelo había sido toda su vida un comecuras. Al principio todo me pareció un tanto tétrico, pero después empecé a interrumpir al abuelo en el estudio para platicar del asunto, y nunca pensé que pasaría tardes tan divertidas escuchando las vicisitudes de aquel que en sus buenos tiempos fuera director de La Sotana, un pequeño pero famoso periódico anticlerical.

Algunos me dijeron que los que no creían en Dios se iban al infierno; yo me asustaba y le decía a mi papá que había que buscar la forma de que el abuelo se convirtiera y salvara su alma. Él sólo sonreía; aunque concordaba con la ideología de mi abuelo, no era tan radical.

Llegó el momento en el que dejé de preocuparme por la posible condena de mi abuelo, y empecé a interesarme por sus ideas. Sí, era un hereje sin inhibiciones; hablaba con orgullo de su breve estancia en la cárcel, en donde cayó por revoltoso; y sarcásticamente daba gracias a Dios por no haber nacido en la Edad Media.

Mi abuelo fue un hombre que vivió fiel a sus ideales, y que nunca necesitó de ningún artilugio metafísico para completar o justificar su existencia, ni para demostrar al mundo que lo bueno está en lo que las personas hacen en esta vida; y así como lo describo, irreverente, burlón y radical, es el hombre más honesto con el que me he topado jamás.

De todo esto me estaba acordando una mañana, después de hablar con la enfermera que cuidaba al abuelo: llamó para decirnos que había muerto. No fue un choque emocional para nadie. Al perder la vista, dos años atrás, el abuelo perdía también la única verdadera pasión que había conocido —la lectura—, y desde entonces se dedicó a esperar con paciencia el momento de su muerte.

En el funeral, que a petición del propio abuelo tuvo lugar en su enorme biblioteca, hubo pocas lágrimas y muchísima gente. Por segunda vez comprobé que mi abuelo había sido una persona realmente importante. Fue un velorio largo, de dos días con sus noches.

Cuando trajeron el féretro, vimos que tenía encima una enorme cruz. Y no podíamos ignorar la constante y última voluntad del abuelo, que se mantuvo siempre tan firme en sus convicciones. Así pues, tuvimos que mandar a los confundidos empleados de la funeraria a cambiarlo por otro que no tuviera motivos religiosos.

Entre biólogos viejitos y en general desconocidos para mí, se iba llenando la biblioteca con todas las coronas y arreglos de flores que llegaban. De pronto, en algún momento de la mañana del segundo día, tocaron el timbre. Al abrir vi una inmensa cruz de flores blancas, rodeada por una banda morada en la que se leía: ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA. Dudé por un momento, pero decidí que al fin y al cabo eran flores, y que si llegaba a presentarse algún representante de la citada escuela, quizá se ofendería al ver el arreglo afuera. De modo que lo acomodé en un rincón poco visible de la biblioteca, justo donde estaban las interminables historias de protozoología.

Esa tarde transcurrió igual que en todos los velorios, un poco más solemne y menos concurrida que la tarde anterior. A las diez de la noche ya todos se habían ido, sólo quedábamos mis padres, mis hermanos y yo, que continuaríamos con el velatorio distribuidos en las diferentes camas de la casa, luego de comentar el evento. De pronto mi madre, levantando la nariz y poniendo cara de terror, dijo: “Oigan, como que huele raro, ¿no?” Todos estuvimos de acuerdo y emitimos al unísono una variedad de improperios dirigidos a los empleados de la funeraria, según nosotros culpables del peculiar olor al no haber embalsamado bien el cuerpo. Pero nadie quiso abrir el féretro; después de todo, ya habían pasado más de 48 horas de la muerte del abuelo. Mientras pensábamos qué hacer, mi hermana apareció en la biblioteca con una caja de pastillitas de aromatizante, que empezó a pegar a los lados de la caja mientras se apretaba la nariz con los dedos, en uno de los cuadros familiares más grotescos que han quedado grabados en mi mente. Quizá porque en ese momento estaba susceptible, pero me pareció indignante. Le di la espalda a la escena y me fui a parar en un rincón de la biblioteca. Ahí el olor era más intenso, casi insoportable. Levanté la vista y encontré la cruz de flores que unas horas antes yo misma había puesto ahí. Interrumpí a mi padre, que se encontraba en el teléfono echando culpas.

—El abuelo no está descompuesto, está enojado.

Cargué el arreglo y lo llevé afuera. El olor desapareció al instante. Recorrí la biblioteca olfateando los demás arreglos, pero no había ningún otro en mal estado. Todos mis familiares tomaron el hecho con una incomprensible naturalidad y nadie comentó nada al respecto. Mi padre colgó el teléfono después de pedir disculpas a los inocentes funerarios, y todos se fueron a dormir. Yo también estaba cansada, pero tenía todavía un asunto pendiente en la biblioteca.

No sé cuánto tiempo estuve allí, sentada junto al féretro, no sé si orgullosa, confundida o espantada. O algo de las tres.

¿Qué concluí? No mucho. Quizá sólo que cuando alguien vive con una identidad de ese tamaño, producto de la coherencia entre los pensamientos y los hechos, entonces la muerte se vuelve muy pequeña. Aun después de ella, el abuelo nos comunicó que ése era su velorio y se iba a hacer como él lo había dispuesto.

Cuando mis ojos empezaban a cerrarse, salí de puntas y apagué la luz. Antes de cerrar la puerta de la biblioteca me sorprendí diciéndole a mi abuelo:

—¡Bien hecho, viejo!

Después me fui a dormir y soñé con la maestra de quinto de primaria.

Con el peor entripado de su vida.

Cuentititito

Mi madre, en su lecho de muerte, me pidió que renunciara a mi ateísmo. Respondí que estaría esperando una señal suya para hacerlo. Han pasado veinte años y esta mañana mi hijo y yo repetimos aquella conversación.

Mi madre y yo estamos furiosos: desde aquí no hay modo de comunicarse.

El Loco

Rogelia nos tenía prohibido pasar por enfrente de la casa del Loco. No porque mi mamá le dijera nada, ella solita decidía que Juan y yo no podíamos pasar por allí y basta.

—¿Qué no han visto que no tiene buena cabeza?

Rogelia decía que, por eso, el Loco se asomaba por la ventana de herrerías rojas y se robaba los pensamientos de los que pasaban por ahí, para hacer una colección y no tener su cerebro tan vacío.

Entonces lo que hacíamos era cruzar la calle y pasar mejor por la casa de la vecina de enfrente, que no tenía nada de malo excepto el olor a comida que siempre nos hacía sonar las tripas, si es que pasábamos al medio día con hambre.

A veces, como por curiosidad, desobedecíamos a Rogelia y de todos modos nos pasábamos corriendo bajo la ventana. Ahí no olía a comida. Olía a algo que no sé cómo se llama, pero era parecido al olor de la covacha de la casa. Como a barniz y a húmedo. A veces ahí estaba asomado el Loco, y Juan y yo nos poníamos a temblar y en vez de correr, andábamos despacito, despacito. Al llegar a la esquina, volvíamos a respirar y nos decíamos riendo que era imposible que el Loco nos robara nuestros pensamientos.

Seguido, como para hacer un concurso conmigo mismo, en la esquina pensaba algo. Caminaba despacio frente a la ventana del Loco y al llegar a la esquina siguiente, me preguntaba a mí mismo si ese pensamiento seguía en mi cabeza. Siempre lo estaba, aunque a veces no igualito.

De todos modos, el Loco casi nunca se dejaba ver si no era por la ventana. La mayoría del tiempo estaba encerrado en su casa, y las pocas veces que salía, lo llevaba su mamá de la mano. Y eso que el Loco era mucho, mucho más alto que su mamá, y más gordo también. Tenía un cuerpo grande, pero cara de niño: sonrosado y cachetón. En cambio la mamá era bien flaquita, tenía el pelo blanco y unos lentes que la hacían parecer enojada. Pero siempre le hablaba al Loco muy despacito, casi con cariño. Será porque era su hijo y ella era la única de la colonia que lo quería.

Un día iba yo regresando de la escuela. La mochila me pesaba y hacía calor. Era viernes y me dio flojera cruzarme la calle para evitar la ventana del Loco. Aunque vi la punta de su nariz asomada por ahí, la flojera le ganó al miedo que ya casi no sentía porque había terminado por creer que Rogelia no era más que una mentirosa. Y aunque también tenía flojera de pensar, mi cabeza sola, sin querer, iba pensando que hacía mucho calor. Ya hasta se me había olvidado que estaba pasando por la casa del Loco. Hasta que, justo abajo de la ventana de las herrerías rojas oí por primera vez su voz.

—Ha-ce mu-cho ca-lo-r.

Así lo dijo de despacio, con una voz que parecía de adulto por el sonido, pero de niño por la forma de decir cosas. Igual que la diferencia de su cuerpo y su cara. Y la forma de decir no era de niño como yo, ni como Juan que tenía siete años. De niño como el primo Diego, que tenía dos y medio.

El Loco dijo que hacía mucho calor, y yo sudé frío toda la cuadra hasta que llegué a la esquina. Me senté en la banqueta y dije en voz alta:

—Hace mucho calor.

Ya estaba. El Loco sólo había tomado prestado mi pensamiento, pero seguía siendo mío.

Por mala suerte le conté a Rogelia, y esa noche me pasó un huevo muchas veces por todo el cuerpo y luego lo rompió en un vasito. No tenía nada de raro, pero Rogelia se puso a mirar el vaso como si fuera algo muy interesante y espantoso.

—¡Nunca vuelvas a pasar por esa ventana! ¿me oístes? (Rogelia siempre decía así los verbos.)

Al rato intenté contarle a Juan lo que había ocurrido, pero no me oyó porque se quedó dormido cuando apenas iba yo en la parte de la salida de la escuela.

Rogelia ya no quería que yo me regresara solo porque sospechaba que la iba a desobedecer y pasar por la ventana prohibida. Entonces iba a recogerme todos los mediodías y trataba de agarrarme de la mano en el camino de vuelta.

Una vez veníamos discutiendo y yo le dije que aunque ella no quisiera, yo igual iba a pasar por la ventana de las herrerías rojas. Me puse tan necio que supo que no me iba a convencer, y ella sí se cruzó la calle, mientras agarraba un colguije raro que siempre traía en el cuello. Por supuesto, yo venía pensando que Rogelia estaba chiflada, y esta fue la segunda vez que el Loco me adivinó un pensamiento y lo dijo:

—Lo-ca… lo-ca —mientras señalaba con su mano chueca a Rogelia que caminaba en la banqueta de enfrente.

Era la misma voz de la otra vez, y era el mismo escalofrío el que sentí en la espalda, que se me paseó desde el cuello hasta los talones. Llegamos a la esquina, Rogelia en su banqueta y yo en la mía; y cuando la vi caminar hacia mí, me di cuenta de que ya no estaba pensando que Rogelia estaba chiflada.

¡El Loco me había robado ese pensamiento!

Entonces sí, claro que me preocupé, y en la noche, después de que Rogelia volvió a hacerme la sesión del huevo, le confesé que esa tarde el Loco me había robado un pensamiento, y que no era uno muy bueno para ella. Entonces agarró otro huevo y también se sobó toda con él porque yo no quise hacérselo. Lo rompió y además de la yema y la clara y las cositas asquerosas que tienen todos los huevos, éste, en el centro de la yema y flotando en algunas partes de la clara, tenía manchas de sangre. Los dos aullamos en voz baja para que mi mamá no oyera nada. Rogelia siempre me dijo que mi mamá se iba a enojar si le platicábamos cualquiera de las cosas que teníamos en secreto (la costumbre del Loco de robar pensamientos era una de ellas).

—Hay que hacer algo, mi niño —dijo Rogelia y prometió pensar toda la noche.

Al día siguiente llevaba en mi mochila todos los útiles y, además, un pedacito de jamoncillo que Rogelia me dio.

—Guárdalo muy bien, y que nadie lo vea ni lo toque.

Sólo el Loco podía tocarlo, y además, tenía que comérselo; con eso se le quitaría esa maña de andarse robando los pensamientos de otros, porque ese era un jamoncillo especial que Rogelia había preparado durante toda la noche.

A la salida de la escuela caminé despacito, haciendo tiempo para que los vecinos se metieran a comer a sus casas. Llegué a la esquina y la calle estaba casi sola, como debía de estar. Mi reloj marcaba las dos cuarenta y cinco, pero no era cierto, eran las dos treinta y cinco. Seguí, pensando que ojalá el Loco estuviera asomado por la ventana, pero tratando de no pensar en nada para que no me robara. Sí lo estaba. A mí me temblaba todo el cuerpo y se me notaba en las manos a la hora que le di al Loco el pedazo de jamoncillo. Sólo sonrió y no dijo nada ni como niño.

—Cómetelo —le dije y al mismo tiempo hice la seña que quería decir también “cómetelo”.

Sin dejar de sonreír me dijo g-r-a-c-i-a-s y luego se lo metió a la boca. Yo corrí sin parar hasta la casa.

El dulce de Rogelia sirvió. El Loco nunca volvió a asomarse por la ventana. Apuesto que jamás volvió a robarse los pensamientos de nadie.

A su mamá sí la veo, a veces, con sus mismos lentes que la hacen parecer enojada y, ahora, siempre vestida de negro.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.