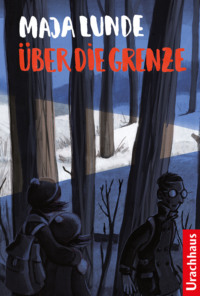

Kitabı oku: «Über die Grenze»

Maja Lunde

Über die Grenze

Aus dem Norwegischen von

Antje Subey-Cramer

Mit Illustrationen von Regina Kehn

Dank an

Espen Torkildsen

Irene Levin

Mats Tangestuen

Inhalt

In Zuckereiern baden

Das beste Versteck

Ein Musketier im Keller

Ein merkwürdiges Mittagessen

Der Geisterjunge

Verstecken – aber nicht zum Spaß

Handschellen

Wilde Tiere

Daniel und Sarah

Dypvik

Der Plan

Ein ordentlicher Pfiff

Lebendige Koffer

Nette, böse Damen

Wild gewordene Sau

Das Lied von der Mann-Näherin

Der Sohn vom Faulpelz

Ein ganz normaler Abend

Mutig

Der Weg mag uns führen, wohin er will

Ein Befehl

Angezeigt

Wilhelmines Paradies

Das Bild, das nicht an seinem Platz hing

Allein im Wald

Hopp!

Dunkelheit und Schnee

Auf Leben und Tod

Einbruch

Die Nacht mit Schwarzblut

Der Dieb

Ziegenkäse

Der Eisbach

Der Soldat mit den braunen Augen

Über die Grenze

Wir kommen!

Die Autorin

Norwegen, November 1942

In Zuckereiern baden

»Gerda, hast du schon wieder Zuckereier gemacht?«, fragte Klara.

»Aber nein«, sagte ich.

»Die letzten Eier sind weg!«

»Ich habe sie jedenfalls nicht genommen.«

»Bist du dir da ganz sicher?« Sie warf mir einen langen Blick zu. Mir kamen die Tränen, während ich heftig nickte. Klara, unser Hausmädchen, war eigentlich immer auf meiner Seite. Wenn sie mir nicht glaubte, glaubte mir keiner. Zum Glück lächelte sie und kniff mich in die Nase. Das war ein gutes Zeichen. Dann sagte sie leise und mehr zu sich selbst: »Manchmal frage ich mich, ob wir die Einzigen in diesem Haus sind.«

Klara pflegte nicht zu klagen, aber in letzter Zeit hatte sie sich darüber beschwert, dass Lebensmittel verschwanden. Es lag nahe, mich zu beschuldigen, denn alle wussten, dass ich ständig Hunger hatte. Und es war ja auch schon passiert, dass ich Eier und Zucker gemopst hatte. Aber dieses Mal war ich es wirklich nicht gewesen.

Ich beugte mich über die Hausaufgaben, musste aber immerzu an die verschwundenen Lebensmittel denken. Gab es hier im Haus Mäuse? Oder waren es Menschen, die das Essen stahlen? Und warum mussten sie unbedingt unsere Lebensmittel futtern? Wir hatten im Moment doch wirklich nicht zu viel davon. Zum Beispiel bekamen wir fast nie mehr Ziegenkäse auf unser Brot. Es gab genug Kartoffeln und Hering, aber meinen Magen füllte das nicht. Jedenfalls nicht so wie Süßes. Sich vorzustellen, eine ganze Tüte Karamellen auf einmal essen zu können … Oder eine Kanne Schokoladensoße zu trinken. Oder – in Zuckerei zu baden! Mitten in einer riesigen Schüssel zu liegen und einfach alles aufzuschlecken. In all dem Weichen, Gelben herumzuschwimmen und außen und innen süß und klebrig zu werden. Und zu spüren, dass der Magen bis oben hin voll wurde. Das wäre wirklich was!

Aber nun fehlten also Eier, und deshalb würde es für mich kein Zuckerei geben. Nicht einmal ein kleines Schüsselchen. So war es im Krieg.

Ach ja, die Hausaufgaben. Mitten auf dem riesigen Blatt Papier standen einsam drei schrumpelige kleine Zahlen. Das sah kümmerlich aus, aber ich hatte keine weiteren Lösungen auf Lager. Außerdem war es ein Ding der Unmöglichkeit, zu rechnen, wenn man hungrig war, deshalb suchte ich stattdessen Otto, meinen großen Bruder. Er saß in unserem Zimmer im ersten Stock. Wir teilten es uns noch immer, obwohl Mama meinte, dass ich mit meinen zehn Jahren jetzt eigentlich zu groß geworden war, um mit einem Jungen im selben Zimmer zu schlafen. Was auch immer sie damit meinte.

Jeder hatte sein eigenes Bett und sein eigenes Pult. Ottos Pult war ständig aufgeräumt. Auf seinem Nachttisch stand ein Globus, der im Dunkeln leuchtete. Afrika leuchtete gelb und grün. Das Gelbe war die Wüste, und das Grüne war Dschungel, hatte Otto mir erklärt. Der Globus war das Schönste in unserem Zimmer.

Otto saß am Tisch und blätterte in seinem Atlas. Otto liebte Karten. Stundenlang träumte er von irgendwelchen Reisen, und er konnte sämtliche Namen aller Länder dieser Welt. Er war gut darin, Karten zu lesen und Hausaufgaben zu machen, aber das war’s dann auch schon.

Die Jungs in der Klasse nannten Otto Fischklops. Nicht, weil er dick gewesen wäre (er war nämlich dünn wie eine Fahnenstange), sondern weil er so schwach war. In den Armen hatte er nur Fischklopse. Um es mal so zu sagen: In seinem zwölfjährigen Leben hatte Otto bereits die eine oder andere Runde Armdrücken verloren. Nun hatte er keine Lust mehr auf Wettkämpfe – lieber saß er mit einem Buch vor der Nase da. So, wie er es jetzt auch tat. Alles, was ich von ihm sah, war das große Buch und Ottos Arme und Beine, die hervorschauten.

Mein Blick fiel auf unser Holzschwert, das auf dem Boden lag. Eigentlich gehörte es Otto, aber ich war es, die es am meisten benutzte. Fischklopse brauchen kein Schwert.

»En garde!«

Ich sprang auf ihn zu und begann zu fechten. Vielleicht wollte er heute mal mit mir spielen? Sehr oft hatte er nicht mehr Lust dazu.

Und wirklich: Er hob das Buch noch etwas weiter hoch.

Ich sprang ein Stück näher.

»Igitt! Eine Schlange!«

Er las weiter.

»Eine dicke, große Brillenschlange!«

Ich stieß mit der Schwertspitze gegen das Buch.

»Gerda! Hör auf damit!«

»Spielst du mit? Krieg oder so?«

Er ließ das Buch sinken und verdrehte hinter den Brillengläsern die Augen. Darin war er besonders gut. Er rollte sie einmal herum und zog seine Augenbrauen bis zum Haaransatz hoch.

»Krieg ist kein Spiel.«

»Dann lieber Verstecken?«

»Das ist kindisch.«

»Ach, bitte! Was du willst. Du darfst bestimmen.«

»Vergiss es.« Er verkroch sich wieder hinter dem Buch.

Es blieb mir nichts anderes übrig, als allein weiterzufechten.

Ich spielte, ich sei Porthos, einer der Musketiere. Er war der Lustigste. Ich hatte gerade Die drei Musketiere gelesen, und das war so spannend, dass ich ein Kribbeln im Bauch verspürte, wenn ich nur daran dachte. Die drei Musketiere und der Lehrling d’Artagnan kämpften mit dem Degen gegen verschiedene Banditen, brachten sie alle zur Strecke und retteten zum Schluss die Königin von Frankreich höchstpersönlich. Das war nach meinem Geschmack!

Ich fuchtelte mit dem Schwert herum.

Plötzlich kam mir Ottos Globus in die Quere. Er stand an der Kante des Nachttisches und begann zu wackeln.

Das war nicht gut.

Er würde herunterfallen, gar keine Frage.

Aber ich war schnell. Ich schoss nach vorne und griff nach dem Globus, kurz bevor er auf den Boden aufkam.

»Gerda, jetzt hör endlich auf!«

»Aber ich habe ihn doch gerettet!«

»Such dir etwas anderes zum Kaputtmachen!«

»Ach bitte, spiel mit mir Verstecken!«

Otto schüttelte den Kopf. Mit Freundlichkeit kam man hier wohl nicht weiter. Also richtete ich das Schwert auf ihn: »Ich fordere Euch hiermit zu einer Runde Verstecken heraus … du, äh … Kaiser Brillenschlange von und zu Kinderzimmer.«

Otto musste lachen. Das war ein gutes Zeichen.

»Also gut. Aber nur ein Mal.«

»Jippieh! Du darfst als Erster suchen!«

Das beste Versteck

Papa war der Doktor des Ortes. Deshalb wohnten wir im sogenannten Doktorhaus. Das Haus war rot und stand in einem großen Garten. Dort gab es Apfelbäume, Johannisbeerbüsche und Stachelbeersträucher. Und große Blumen. Aber jetzt, im Krieg, hatte Klara in den Blumenbeeten Kartoffeln angepflanzt. Außerdem hatten wir Hühner bekommen und ein nettes Schwein, das Knut hieß. Die Erwachsenen sagten, Knut solle zu Weihnachten gegessen werden. Doch da war ich mir nicht so sicher.

Es gab viele Verstecke in unserem Haus. Wir hatten einen großen Keller und einen riesigen Dachboden, drei Stuben, zwei Schlafzimmer und eine Bibliothek. Es gab vier kleine Kammern und viele Kleiderschränke. In der Waschküche standen große Körbe, und in der Kartoffelhorde im Keller konnte man fast gänzlich verschwinden. All das waren prächtige Verstecke, aber nicht die besten. Das allerbeste Versteck war das, zu dem ich jetzt hinwollte.

Klara hatte angefangen, draußen Wäsche aufzuhängen, die Luft in der Küche war also rein. Lautlos lief ich in meinen Wollsocken die Treppe hinunter. Oben hörte ich Otto zählen: »Fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn.« Ich öffnete die kleine Tür zum besten Versteck der Welt und kroch hinein. Dann zog ich die Luke hinter mir zu. Ein bisschen eng war es dort – eng und sicher.

Nun musste ich nur noch warten. Es konnte lange dauern, bis er mich hier finden würde. Ich befand mich nämlich im Speisenaufzug, in der Wand. Der Aufzug startete im entlegensten Raum im Keller, da, wo die Kartoffelhorde und die Marmeladengläser standen, ging hoch zur Küche und weiter in den ersten Stock. Mit ihm wurden Speisen hinauf und hinunter geschickt – jedenfalls als noch der alte Doktor hier wohnte. Wir benutzten ihn nicht mehr. Nur beim Versteckspielen, wenn uns niemand sah.

»Eins, zwei, drei, vier, Eckstein, alles muss versteckt sein, hinter mir, vor mir, neben mir – ich komme!«, rief Otto aus der ersten Etage.

Dann begann er zu suchen. Er suchte und suchte. Ich hörte seine Schritte in der Stube und im Flur.

Es dauerte ewig. Er war lahm wie eine Schnecke, die einen Berg hochkriecht.

Vom langen Sitzen in der Hocke taten mir meine Beine weh. Eine Weile war es ganz still. Vielleicht suchte er im Garten?

Dann hörte ich seine Schritte wieder. Er kam in die Küche, öffnete die Tür zur Speisekammer und ging hinein.

Stille.

Schließlich kam er wieder heraus. Die Schritte stoppten direkt vor der Wand, hinter der ich saß.

»Mäuschen, sag mal Piep!«, rief er.

Nun taten mir die Beine richtig weh. Außerdem musste ich mal, da passte es doch ganz gut.

»Piep«, machte ich.

Es hörte sich an, als öffnete Otto den Küchenschrank.

Er dachte bestimmt, das Piep käme von dort. Aber da der Schrank ja ganz und gar Gerdalos war, musste Otto weitersuchen.

»Sag mal Piep!«

Ich piepste noch einmal.

Nun hatte Otto offensichtlich erraten, wo ich war, denn die Schritte näherten sich. Die kleine Tür wurde geöffnet, und er starrte mich an.

»Papa hat gesagt, wir dürfen da drinnen nicht spielen«, sagte er.

»Aber er hat nicht gesagt, dass wir uns hier nicht verstecken dürfen!«

»Das kann echt gefährlich werden«, sagte Otto.

»Pah! Vielleicht für Angsthasen!«

Ich begann, vor und zurück zu schaukeln. Der Aufzug knarrte laut.

»Guck! Das ist doch nicht gefährlich!«

Otto wurde böse und versuchte, mich herauszuziehen.

»Du sollst da rauskommen!«

Aber ich schaukelte einfach weiter.

»Hör auf!«, schrie Otto und zog an meinem Arm, aber ich war stärker als er.

»Fischklops, Fischklops!«, johlte ich.

Das hätte ich nicht sagen sollen. Nun zog er nämlich noch heftiger, und das tat weh.

Ich schubste ihn kräftig. Mit einem Rumms fiel er auf den Boden und schlug mit dem Hinterkopf gegen das Tischbein.

»Auuu!« Otto schrie auf und fing fast an zu heulen.

Im selben Augenblick kam Klara mit dem Wäschekorb in den Händen herein.

»Gerda! Was machst du denn da?«

Es hörte sich so an, als könnte ich das Zuckerei vergessen. Als könnte ich das Zuckerei für immer vergessen.

Klara half Otto hoch. Er hielt sich den Kopf und versuchte vergeblich, nicht zu schluchzen. Dann drehte er sich zu mir um. Hinter den Tränen und der Brille hatte er Schlangenaugen.

»Blöde Kuh!«, rief er.

»Ich bin keine blöde Kuh!«

»Du bist ja noch nicht einmal ein richtiges Mädchen!«

»Bin ich doch!«

»Pah! Du wirst nie einen Mann finden und heiraten – niemals!«

Dann ging er.

Ich kroch vorsichtig aus dem Speisenaufzug heraus.

»Ist mir doch egal. Ich will sowieso nicht heiraten«, sagte ich leise. Ich meinte das vielleicht nicht so, aber ich war ohnehin nicht sicher, ob Otto mitbekam, was ich da sagte. Sein übellauniger Rücken verschwand im Flur.

Klara sah mich an und schüttelte den Kopf. Dann nahm sie den Wäschekorb und ging auch.

Ein Musketier im Keller

Nachdem ich Otto geschubst hatte, begann ich wieder, Die drei Musketiere zu lesen. Anfangs las ich langsam, Wort für Wort – es ergab kaum einen Sinn. Ich musste immerzu an Ottos Schlangenaugen denken. Aber zum Glück war das Buch auch dieses Mal spannend, und bald ging es schneller voran. Nach einem Kapitel war ich fast selbst zu einem Musketier geworden.

Nun stand ich vor dem Spiegel in der Stube. Ich war allein. Otto saß in unserem Zimmer und drehte bestimmt an seinem Globus. Und Klara briet irgendetwas in der Küche. Es roch nach Steckrüben. Igitt.

Ich betrachtete mich im Spiegel. Das Haar war zerzaust, die Hose hatte ein Loch am Knie. Ich band mir ein Geschirrhandtuch um den Hals. Dann malte ich mir mit einem Stück Kohle aus dem Kamin einen großen Bart unter die Nase. Ein bisschen ähnelte ich einem Musketier, aber irgendetwas war noch nicht richtig. Ich sah mir das Bild von Porthos auf dem Buchumschlag an. Irgendetwas war absolut falsch.

Die Haare.

Ich untersuchte den Nähkorb, aber darin lagen nur Nähnadeln, Garn und Knöpfe.

Ich guckte in die Kommode, aber dort war die Schere auch nicht.

Dann machte ich einen Abstecher in die Küche. Ohne Klara um Hilfe zu bitten, wühlte ich in den Schubladen herum. Und dort lag sie.

Schnell lief ich zurück zum Spiegel und betrachtete mich eine Weile. Traute ich mich? Vielleicht gab es Ärger, aber ich würde viel hübscher aussehen.

Ja, ich traute mich!

Zack. Zack. Zack. Dreimal schnappte die Schere zu, dann waren die Haare ab.

Mit dem Schwert in der Hand war ich draufgängerischer als ein Zug mit Blitzgeschwindigkeit. Nun war ich bereit für gefährliche Aufträge und grandiose Heldentaten, wie es im Buch hieß.

Klara hatte keine Ahnung, dass ein echter Musketier in der Stube stand, während sie in der Küche das Mittagessen zubereitete.

Alles war still, aber wir waren nicht allein. Graf Schwarzblut schlich in unserem Haus umher. Ich sah den Schatten seines Umhangs unter dem Esszimmertisch, wo er sich versteckte. Zur Deckung warf ich mich hinter das Sofa.

Mit schlurfenden Schritten näherte er sich. Schon viele Male zuvor hatte ich Jagd auf ihn gemacht, aber es war mir nie gelungen, ihn zu schnappen. Aber dieses Mal würde ich es schaffen. Ha! Ich würde dem grausamen Grafen nicht nur blutige Wunden, sondern auch ein blaues Auge verpassen. Dieses Mal würde ich ihn verprügeln, bis er nur noch ein kleines, um Gnade bettelndes Häufchen in der Ecke wäre.

Ich lag ganz still und wartete. Aber plötzlich hörte ich etwas anderes, nicht Graf Schwarzblut. Ich hörte Stimmen. Sie kamen aus dem Keller. Hatte der Graf dort unten Verbündete?

Es waren zwei Stimmen, ziemlich hell, die eine etwas dünner als die andere.

Ich legte den Kopf auf den Boden und lauschte. Ich konnte keine Wörter unterscheiden, aber dort unten sprach jemand, ganz klar.

Ich schlich mich in den Flur, öffnete die Kellertür und ging leise die Treppe hinunter – ganz vorsichtig, um mich an das Halbdunkel zu gewöhnen. Jetzt hörte ich die Stimmen deutlicher, ein leises Plaudern. Und weinte da nicht auch jemand?

Unter meinem Fuß knarrte plötzlich laut eine Treppenstufe. Sofort schwiegen die Stimmen.

Ich beeilte mich, in den Keller hinunterzukommen. Hier befanden sich die Wäschemangel, Werkzeug und lauter altes Zeug. Aber von den Eigentümern irgendwelcher Stimmen keine Spur.

Die Haut auf meinen Armen kribbelte. Ich blieb stehen. Nicht ein Laut.

Ganz hinten gab es eine verschlossene Tür. Dahinter lag ein kleinerer Raum, in dem die Kartoffelhorde und die Marmeladengläser standen und wo der Speisenaufzug startete.

Langsam näherte ich mich der verschlossenen Tür. Wenn tatsächlich jemand gesprochen hatte, und daran gab es keinen Zweifel, musste er oder sie da drinnen sein.

Auf einmal ging in der Etage über mir die Haustür auf und ein Paar Absätze klicker-klackerten über die Holzdielen im Flur.

»Hallo? Ist jemand zu Hause?«

Es war Mama, die früher als gewöhnlich von der Arbeit in der Arztpraxis nach Hause gekommen war. Das passte im Grunde genommen ziemlich schlecht.

Ich blieb eine Weile stehen. Wenn ich die Verbündeten von Graf Schwarzblut im Keller zu fassen kriegen wollte, musste ich sehr schnell sein.

Aber Mama war schneller.

Sie öffnete die Kellertür, und ihr Blick fiel auf mich.

Im selben Moment kam sie die Treppe heruntergeschossen.

Ich hatte keine Ahnung gehabt, dass sie so schnell laufen konnte!

Aus irgendeinem Grund sah sie mich kaum an – ich glaube, sie bemerkte nicht einmal meine Haare.

»Was machst du hier unten?« Sie griff nach mir und schob mich weg.

»Hier hat jemand gesprochen.«

»Unsinn! Komm sofort wieder mit nach oben!«

»Aber die Stimmen?«

»Nach oben, habe ich gesagt!«

Mamas Stimme war aus Stahl. Ich wusste, dass gegen diese Stimme nichts auszurichten war. Ich musste warten, bis sie ihre normale Stimme wiederhatte.

Ich trottete nach oben. Aber sie blieb unten stehen.

»Kommst du nicht mit, Mama?«

»Geh in dein Zimmer.«

Ich betrat den Flur, ging aber nicht hoch in die erste Etage. Stattdessen verbarg ich mich hinter der halb geöffneten Tür, sodass sie mich nicht sehen konnte. Von dort aus beobachtete ich, was sie tat.

Zuerst stand sie ganz still. Gedankenverloren blickte sie sich um. Dann ging sie zu einem großen Schrank in der Ecke. Sie kickte ihre Klackerschuhe zur Seite und begann, den Schrank zur geschlossenen Tür zu ziehen. Offenbar war das ziemlich schwer, denn sie keuchte laut und ihre Haare hingen wirr zur Seite. Sonst war Mama immer frisch gekämmt und gebügelt, mit Lippenstift auf den Lippen – und nie auf den Zähnen.

Bald hatte sie den Schrank bis zur Tür bewegt. Sie stellte ihn direkt davor, sodass die Öffnung vollständig verdeckt war und niemand sehen konnte, dass sich dort eine Tür befand. Dann nahm sie die Schuhe in die Hand und ging schnell die Treppe hoch.

Ich schnellte vor und hoffte, sie würde nicht merken, dass ich spioniert hatte. Zum Glück machte sie nicht den Eindruck.

Erst jetzt sah sie mich richtig an.

»Ich habe mir ein bisschen die Haare geschnitten«, sagte ich – für den Fall, dass sie sich fragte, was passiert war.

»Gerda …«, sagte sie, merkwürdigerweise nicht mit ihrer Stahlstimme. Ihre Stimme klang eher nach Baumwolle. »Ist doch ganz schön, oder?« Ich versuchte, sie anzulächeln.

Sie lächelte nicht zurück, nahm nur meinen Arm und schob mich Richtung Küche, ohne ein Wort zu sagen.

Komisch, dass sie nicht wütend wurde. Es schien, als würde sie an etwas anderes denken. Und das tat ich auch. Ich dachte an die Stimmen. Wer sprach da unten im Keller? Waren es dieselben, die Lebensmittel aus unserer Speisekammer stahlen?

Ein merkwürdiges Mittagessen

Das Mittagessen an diesem Tag war irgendwie merkwürdig. Aber es war nicht das Essen selbst, das merkwürdig war. Erst zum zweiten Mal in dieser Woche gab es – wie gesagt – gebratene Steckrüben, etwas ganz Gewöhnliches also. Und dazu Kartoffeln. Es gab immer Kartoffeln.

Das Merkwürdige waren Mama und Papa. Sie waren nicht böse darüber, dass ich Otto geschubst hatte. Und auch nicht darüber, dass ich mir die Haare abgeschnitten hatte. Sie waren nur schweigsam. Keiner von beiden setzte sich ordentlich hin. Sie aßen schnell, auf der äußersten Kante des Stuhls. Hin und wieder warfen sie sich einen ausdruckslosen Blick zu. Und wenn Autos vorbeifuhren, zuckten sie ein bisschen zusammen.

Plötzlich zuckten sie sehr zusammen. Denn eines der Autos fuhr nicht vorbei, sondern hielt auf dem Hof an.

Kurze Zeit später klingelte es an der Tür.

Otto und ich sprangen beide vom Tisch auf und erreichten gleichzeitig die Haustür. Draußen stand Johan. Im Auto hinter ihm saß Herr Dypvik, sein Vater, den wir alle nur Dypvik nannten. Aus dem Autofenster stieg Zigarettenrauch auf.

Johan zeigte, was er in der Hand hielt.

»Das ist ganz neu.«

»Oh«, sagte Otto. »Schön.«

Es war ein glänzendes Fahrtenmesser, richtig klasse, mit frisch poliertem Holzgriff und einer scharfen Klinge.

»Wollen wir Münzen ditschen?«, fragte Johan.

»Ja!«, sagte Otto.

Das Messer war wirklich schön – ich verstand gut, dass er Ja sagte, obwohl Otto im Ditschen ziemlich schlecht war. Aber das war Johan auch, da glich es sich wieder aus.

Plötzlich stand Papa da. Er drückte sich an Otto vorbei. »Ich dachte, wir hätten dir gesagt, dass du nicht mehr hierherkommen sollst?«, sagte er zu Johan.

»Aber ich dachte …«

»Du kannst deinem Vater einen schönen Gruß bestellen und ihm sagen, dass wir keine Kinder von Nazis bei uns zu Hause haben wollen«, unterbrach ihn Papa. Er nickte Richtung Auto, in dem Dypvik saß.

Johan antwortete nicht. Er drehte sich um und ging mit hängendem Kopf zurück zu seinem Vater.

Dypvik kam heraus und öffnete seinem Jungen die Tür. Er hatte seine dunkelblaue Uniform an. Er half Johan in den Wagen und tätschelte ihm den Kopf. Dann wandte er sich uns zu. Er warf Papa einen schrecklichen Blick zu, der schlimmer war als Ottos Schlangenblick. Papa starrte zurück. Während sie sich ohne ein Wort ansahen, schien etwas zwischen diesen beiden erwachsenen Männern zu passieren – etwas, das mein Herz erstarren ließ. Dann knallte die Wagentür zu, und Dypvik und Johan fuhren davon.

Papa schloss die Tür langsam und streckte Otto eine Hand entgegen.

»Otto, mein Junge, du verstehst doch, dass …«

Doch Otto drehte sich jäh um und lief hinauf in unser Zimmer.

Ich blieb mitten im Flur stehen und begriff nicht allzu viel. Aber rund um mein Herz war es immer noch kalt.

»Der Vater von Johan ist Mitglied in der Nationalen Sammlung, der NS«, sagte Papa zu mir. Als ob das alles erklärte.

»Du weißt doch, dass die NS mit den Deutschen zusammenarbeitet?«

Ich nickte.

»Deshalb wollen wir nichts mit ihnen zu tun haben«, fuhr er fort.

»Aber Johan ist doch Ottos bester Freund!«

»Nein«, sagte Papa. »Nicht mehr. Ihr dürft nicht mit Kindern von Nazis spielen. Verstehst du das?«

Ich nickte langsam, obwohl ich nicht sicher war, ob ich es wirklich ganz verstand. Johan hatte so traurig ausgesehen und Otto auch. Keiner von beiden wollte, dass es so war.

Papa strich mir mit seiner großen Hand über das frisch geschnittene Haar.

»Ich finde, es ist schön geworden«, sagte er, und ich mochte ihn wieder etwas mehr. Dann seufzte er tief aus dem Bauch heraus und ging hinauf in den ersten Stock. Ich hörte, wie er an unsere Zimmertür klopfte.

Bislang hatten Otto und Johan immer allein in einer Ecke des Schulhofs gestanden. Sie hatten nur einander, die zwei, aber das war besser, als niemanden zu haben. Nun durften sie nicht einmal mehr zusammen sein, sondern nur noch jeder für sich – in seiner Ecke.

»Darfst du nie wieder mit Johan spielen?«, fragte ich Otto, nachdem Papa lange mit ihm geredet hatte.

Er lag auf seinem Bett und starrte die Wand an.

»Nicht, solange Krieg ist«, sagte er mit belegter Stimme.

»Nur, weil Dypvik Mitglied der NS ist?«, fragte ich.

»Ja, das ist der wichtigste Grund. Aber vielleicht auch noch wegen etwas anderem.«

Otto drehte sich mir zu.

»Und was?«

»Wegen einer Sache, die Mama und Papa am Laufen haben.«

»Hä? Haben die was am Laufen?«

»Du musst doch gemerkt haben, dass sie zurzeit irgendwie komisch sind.«

»Nein. Oder – doch. Heute waren sie jedenfalls komisch … Ich durfte nicht in den Keller und …«

»Nicht nur heute«, unterbrach er mich. »Sie sind fast nie zu Hause. Sie stehen plötzlich beim Mittagessen auf. Es rufen massenhaft Leute an, die wir nicht kennen.«

»Patienten?«

Otto schüttelte den Kopf, aber er wollte offensichtlich nicht mehr dazu sagen.

»Sag doch!«

Otto wand sich in seinem Bett.

»Kümmer dich nicht darum, Gerda.«

»Warum nicht?«

»Wir sollen uns darüber keine Gedanken machen.«

»Aber ich mache mir jetzt Gedanken darüber. Mit dem ganzen Kopf.«

Er setzte sich auf, und plötzlich wirkte er fast böse.

»Sie tun etwas, was sie nicht tun sollten. Etwas, was gefährlich und dumm ist. Etwas, was die Deutschen nicht mögen.«

Hä? Kämpften Mama und Papa gegen die Deutschen?

Ich warf Otto einen Blick zu. Sein Mund war ein Strich, die Augen waren dunkel und groß. Aber Otto war nicht böse – er hatte Angst. Angst wegen der Sache, die Mama und Papa am Laufen hatten.

Mein Herz klopfte, ich hatte schweißnasse Hände. Mein Mund war bestimmt auch ein Strich. Aber ich wollte nicht so sein wie Otto, ich wollte keine Angst haben. Denn Mama und Papa kämpften gegen die Deutschen. Das war ja fast wie in einer Abenteuergeschichte. Sie kämpften wie Musketiere gegen Graf Schwarzblut. Ein geheimer Kampf, um die Deutschen aus Norwegen zu verjagen. Mein großer, dünner Papa im Arztkittel und mit Schwert in der Hand, Mama mit Pfeil und Bogen. Diese Vorstellung half – mein Herz beruhigte sich.

Und vielleicht waren die Stimmen im Keller Teil dieses Abenteuers?

Die Antwort darauf bekam ich schneller, als ich erwartet hatte. Nämlich bereits in derselben Nacht.