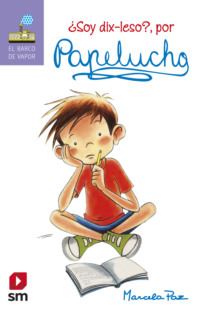

Kitabı oku: «¿Soy dix-leso, por Papelucho»

Contenido

Portadilla

¿Soy dix-leso?, por Papelucho

Créditos

Al salir de clase me llamó la señorita Brigitte y me entregó una carta.

—Papelucho, dale esta carta a tu mamá. Mañana me traes este sobre firmado por ella. ¿Entendiste?

—Claro que entendí —le dije— y también le puedo traer más sobres si no tiene.

—No —dijo ella con cara de odio—. Quiero este sobre firmado.

Me lo eché al bolsón y me vine pensando en que seguro que ella quería felicitar a mi mamá por su hijo. ¿Para qué otra cosa podría escribirle? Me sentía como liviano por dentro, con esto de que la mamá de uno tenga un hijo tan choro que soy yo. Así que llegando le entregué la carta y mientras ella leía yo me quedé esperando el abrazo o cosa por el estilo.

Pero nada.

Mamá leía y leía y su cara se iba poniendo arrugativa y sulfurosa.

Por fin terminó y me quedó mirando sin hablar. Sus ojos parecían dos metralletas mellizas. Yo me reí, siempre esperando alguna cosa.

—Anda a jugar —me dijo sin abrazarme y tampoco me dijo: “Anda a hacer tus tareas”, como otras veces. Algo raro pasaba.

Al otro día, cuando yo iba saliendo, me atajó:

—Hoy no vas al colegio. Te voy a llevar al médico —me dijo.

—¿De qué estoy enfermo? —pregunté—. No me duele ninguna cosa ni tengo pintas por ningún lado. Apenitas las costras de mis rodillas...

Era mejor no alegar. Total me ligaban vacaciones sorpresosas.

Y en la tarde fuimos al doctor. Era un señor bastante preguntón, que se hacía el simpático por fuera, pero se notaba que era chueco por dentro.

Me martilló las costras y otras cuestiones con un martillito lindo. Y mientras hablaba y hablaba con la mamá se martillaba su otra mano. Yo pensaba ¿qué pasaría si en vez de su mano gorda se martillara el tremendo grano que tenía en la nariz? Pero apenitas se lo rascó y siguió dale que dale hablando de “este niño”.

Traté de entender lo que decían, y casi lo entendí. No estoy bien seguro si la cosa es que soy superdotado o viceversa. Menos mal que además parece que soy dix-leso, que es algo muy choriflái y como distinto. Y tampoco me importa mucho ser así.

En todo caso con este asunto, el papá y la mamá hablan y hablan de mí, van al colegio a ver a mi profe y vuelven furiundos con ella y siguen alega que te alega. Total el papá dice que sería bueno que la Srta. Brigitte fuera a ver a su doctor porque es una erótica y calumnienta.

De todos modos yo tengo mi enfermedad propia y nadie me la quita.

Pero en la noche me desvelé. Porque claro, en el día a uno le gusta ser enfermo y en la noche no. Así que me fui donde mi papá que roncaba frente a la T.V. y le apreté la nariz porque es el único modo de despertarlo. Y antes de que se enfureciera, le dije:

—Papá, te compadezco de tener un hijo enfermo.

—¡Gracias! No te preocupes... —y otra vez cerró los ojos.

—Quiero saber si mi enfermedad se pega— le remecí bien el brazo.

—No. De ninguna manera... —abrió los ojos y me miró turnio.

—Entonces, ¿por qué no voy al colegio?

—Es mejor que descanses unos días.

—¿Eso quiere decir que no necesito estudiar más? ¿No volveré al colegio?

Me estaba dando cototo de no volver en jamás de los jamases y perder para siempre mi chicle del escritorio, mi gusano de seda y el membrillo que tengo madurando.

—Volverás apenas te mejores —dijo el papá consolativo.

—¿Cómo voy a mejorarme si no me dan remedios? ¿Me van a operar?

—No, no, no. Ni operación ni remedios. Puramente unas clases de atención.

—¿Clases de atención? No entiendo...

—¡Eso! —clamó electronizado—. Tú no entiendes algunas cosas simples. Con unas pocas clases te mejoras —y me palmoteaba todo entero.

—¿Me mejoro de qué?

—De lo que tienes, claro...

No se atrevió a decirme el nombre de mi enfermedad. Pero yo sé que es dix-leso. La mitad de la palabra lo dice y, ¿la otra mitad?

Me volví a la cama. No había entendido nada de lo que me dijo el papá. Esa es mi enfermedad. Soy dix-leso y me voy a mejorar. Ahora que lo sé, más vale dormir.

A lo mejor despierto sano.

Me desperté con esa cuestión de felicidad como de que mañana es mi cumpleaños. Y como no era, me acordé de que estaba enfermo. Pero sin remedios. Y también sin colegio ni tareas...

Por fin podía hacer mis inventos urgentes, antes de que los hiciera otro. En el colegio no hay tiempo, así que con estas vacaciones enfermosas me iban a resultar.

Pesqué mi diario y me trepé en el peral donde nadie molesta. Y anoté todo antes que se me olvide.

Invento 1. La churrasquera jugosa. Ahora que no hay carne podría ser la solución mundial. Funciona en un helicóptero a bajo vuelo que al pasar por un potrero donde hay vacas se da vuelta de carnero y con sus hélices le saca una tajadita a cada vaca. La vaca ni se da cuenta y al otro día está sana. Así no muere jamás el animal. Automáticamente cae la carne sobre el motor caliente, se achurrasca y el copiloto la mete en el pan.

Invento 2. Zapatos electrónicos. Tienen tres velocidades y sirven en vez de micro o bicicleta. Es pura cuestión de un alambrito de contacto en el talón del zapato y dos pilas en el bolsillo. Más o menos como los aparatos que usaban antes los sordos. Es un invento barato y fácil.

Invento 3. Aspirador ventilante. No lo alcanzo a inventar hoy. Es algún aparato que le quite de la cabeza a los papás ancianos sus pensamientos problemosos. Funcionando tres minutos a mil revoluciones les quitaría la arruga de la frente y los dejaría listos para contestar las preguntas que uno hace. Y con cinco minutos les darían ganas de jugar o cosa por el estilo.

Ahora cuando vuelva al colegio, no voy a tener más que una cosa en qué pensar, o sea podré estudiar y oír lo que dice la profe.

Resulta que cuando bajé del peral, ya habían almorzado y apenitas me dio mi almuerzo, la Domi se largó porque le tocaba salida, y me quedé rotundamente solo. No porque uno es dix-leso se ha de aburrir. Uno se aguanta un rato haciendo inventos, pero también se cansa. Y como uno no es ni guagua ni viejo no se entretiene mirando moverse las hojitas de los árboles o viendo pasar los autos...

Cuando uno está solo no hay más que dos alternativas: o lo pasa uno astronáuticamente bien, o se aburre. Y si lo pasa astronáuticamente bien hay dos alternativas: o lo sigue pasando mejor o se friega.

Porque estar en la misma gozadura es igual que aburrirse.

Pero lo malo es que si uno trata de pasarlo mejor, entonces lo pasa peor. Así que es mejor tratar de pasarlo peor y como lo está pasando un poco mal, lo pasa mejor. Porque total no puede pasarlo peor...

Entonces me senté en la vereda a esperar “algo”. Dios siempre tiene lástima de los lateados, pensé. Y resulta que en ese mismo momento vi un Peugeot blanco con dos chascones que no podían hacerlo partir.

Y me acerqué a mirar.

Habían abierto el capó y le metían dedo a cada cosa.

—¿Qué querís, cara’e chicle mascao? —me dijo uno.

—Lo que le falta es bencina —dije, por decir algo.

Los chascones se miraron. Olieron el motor y se secretearon.

—¿Tenís un tarro? —preguntó uno.

—¿Hay bomba bencinera cerca? —preguntó el otro.

—Tres cuadras para allá y dos a la izquierda. Pero no tengo tarro ni puedo salir porque estoy enfermo —contesté definitivamente.

Se miraron y se secretearon de nuevo.

—¿Podrías cuidar el auto mientras vamos a buscar bencina?

Me abrieron la puerta y me senté al volante. Ellos partieron peleando. Yo los miré alejarse bien contento, porque podría entretenerme harto rato jugando a ser taxista.

Pero no duró mucho. Por la esquina apareció el carabinero que cuida a una senadora y se acercó con harto disimulo. De repente se quedó perpetuo, miró mi taxi con cara maquiavélica y sacó una libreta. Aparecieron sus dientes en violenta sonrisa y se plantó detrás y ahí quedó para siempre.

Yo lo miraba por el espejito retro no sé cuánto, esperando...

Se acercó con frecuencia modulada y me miró de hipo en hipo.

—¿Es tuyo el cacharro? —preguntó sin soltar su libreta.

—Ojalá —contesté sonrisoso.

—¿De alguien de tu familia?

—Frío, frío... —dije jugando al Tugar. Pero a este carabinero no le gustó la broma y abrió la puerta del auto y se sentó a mi lado.

—¡Dame las llaves! —ordenó muy seco.

Es que no las tengo...

—Veamos el padrón.

—Veámoslo —contesté, registrando la guantera y demases. Él me miraba con malos pensamientos. De repente se le acabó la paciencia.

—Explícame lo que haces en un auto que no es tuyo.

—Jugaba a que era taxi y tenía que llegar a Pudahuel a todo chancho.

—¿De quién es el auto?

—No tengo la mayor idea. Unos gallos no podían hacerlo partir yo les dije que no tenía bencina, porque no tenía ni olor...

—A ver si me das sus nombres.

—Eran dos lolos chascones y rotundamente desconocidos.

—Eres un loro bien amaestrado —dijo—. ¿Sabes de algún teléfono cerca?

Le mostré mi casa. Se sacó el quepis y se rascó la cabeza. Tenía algún problema. Se acercó a la puerta de calle, volvió al auto, otra vez a la puerta y volvió donde mí.

—Si es tu casa, llama a tu papi —dijo.

—En primer lugar no tengo papi, sino papá y en segundo, salió y en tercero, no hay nadie.

Otra vez se levantó el quepis y se rascó. Se puso violentoso.

—Ven conmigo al teléfono —dijo tomándome del brazo, así como llevándome preso.

Entramos.

Cuando uno entra en mi casa llevado por un carabinero, ella se ve distinta. Casi desconocida. El teléfono era anónimo. Marcó un número y no sonó ocupado.

Con voz de “móvil 3”, dijo:

—Aquí, sargento Benítez. Ubicado el Peugeot robado anoche. Mande grúa y refuerzos. Sí. Hay un detenido —y dio mi dirección.

Entonces no más me cayó la teja y mis piernas se pusieron electrónicas. Pero quedé frenado, y tragando saliva.

—Oiga —le dije—, ¿va a detener a los chascones?

—Por supuesto. Y si no aparecen ellos, te vienes tú conmigo...

Mi saliva estaba espesa, pero me la tragué otra vez.

—Tienen que volver. ¿Cómo van a dejar perderse un Peugeot blanco?

Me miró igual que el doctor, así, harto rato. Creo que se dio cuenta que soy dix-leso. Entonces traté de convencerlo de lo contrario.

—Yo les di la dirección de una bomba bencinera bien lejos —le expliqué—. Quería que se demoraran para poder jugar al taxista. Claro que apenitas se fueron llegó usted y... —traté de sonreír.

Otra vez se levantó el quepis y se rascó la cabeza y me miró perpetuo. Por fin dijo:

—Puedes jugar al taxista ahí en el auto, por si vienen. Yo espero aquí en tu casa para que no me vean.

Me fui feliz al Peugeot, pero al subir, pensé que cuando uno es dix-leso hace leseras, así que hice lo contrario. Volví donde el sargento.

—Usted puede esperar en la puerta —le dije—. Yo no tengo confianza en nadie.

En vez de enojarse se rio.

Apenitas me había instalado en el volante cuando sonó la sirena del patrulla. El sargento apareció ipso flatus y le indicó al patrulla que torciera por la calle del lado. Chirriaron frenos y la grúa que traía a la rastra por poco se viene encima.

Pero no se veían de mi auto. El sargento torció también por la esquina para conversar con ellos. Yo esperaba.

Ya me quedaba poco rato para seguir jugando, así que me imaginé que yo era los chascones y arrancaba de mis perseguidores a mil por hora. Pero se me cruzaban ideas raras. “Los chascones no han vuelto —me decía—. Es seña de que vieron al carabinero y no volverán. ¿Qué va a pasar entonces?”.

—He creído en tu palabra —dijo una voz a mi lado—. Seguiremos esperando a que vuelvan los ladrones del auto. No te muevas del volante... —dijo el sargento y desapareció por la esquina.

Ya no me resultaba mi juego. Tenía tentaciones de largarme. No me gustaba ser cebo, ni siquiera para ladrones de auto.

“No te pongas nervioso” —me dije—. “Total, si hay que esperar pónele tinca al juego...” y me obedecí. Enganché primera y le tironeé botones y cosas con furor. Dio un brinco el auto y partió. Apenitas le alcancé a hacer un quite a una citroneta, cuando me vi alcanzado por el patrulla. Frené tan fuerte que se me enganchó una oreja en el embrague. Costó bastante sacarme del enredo. Todo se volvió pesadilla y confusión. La grúa enganchó al Peugeot y lo levantó de la cola. El sargento cerró de golpe la puerta de mi casa y se instaló en el volante del patrulla. Me hicieron sentarme a su lado y un teniente a mi otro lado.

Ni valía la pena preguntar si me llevaban preso. Y me caía remal porque la otra vez me aburrí rotundamente. Traté de pensar que por lo menos iba en patrulla con grúa y Peugeot robado, y eso era un poco choro.

Y fue mi último pensamiento, cuando...

Por suerte Dios hizo el son contradictorio de esta vida y pasa al revés de lo que uno cree que va a pasar. La cosa es pensar en algo que no le gusta, y entonces fijo que resulta algo choriflái. Por eso seguí pensando en la comisaría y hasta en el calabozo, cuando ¡zzazz! ¡Prum! ¡Chuzaz!

Chocamos.

Unos brincos, la cataclíptica sonajera de latas, la polvareda y eso de no saber más lujuriosamente nada...

Bueno, en vez de ir a dar a la comisaría, fui a dar a la posta central.

Cuando abrí un ojo mi teniente Albornoz chorreaba sangre en la cara y yo no chorreaba ninguna cosa. Todo se volvía enfermeros, algodones, camillas en carrusel y viceversa. Olores y enmascarados que a uno lo dejaban esterilizado y sin moverse jamás.

Ahí me quedé tan quieto como don Pedro de Valdivia, pero sin caballo.

Uno está como estatua, pero sigue chocando y chocando de memoria, igual que un disco pegado. Hasta que por fin se le acaba la cuerda a la cabeza y poco a poco se empieza a preocupar de otras cuestiones y se acuerda del Peugeot blanco, de la cara que pondría el papá con su hijo desaparecido, de la Domi que no tenía llave para entrar, de los chascones y su tarro con bencina, etc. Y entonces también me acordé de mi enfermedad y me dio el tremendo susto que con el choque se me hubiera sanado. ¿Qué iba a hacer sano cuando me resultaba mejor estar dix-leso?

Ya no estaba en el Quiro no sé cuánto, sino que en un cuarto chico con puras dos camillas: la mía y la de mi teniente Albornoz. Una luz roja y suave oscurecía el blanco de las cosas. No había nadie cuidándonos...

Bajé de la camilla altiplana y me acerqué a la de mi teniente. El suelo era medio blando y poco firme, pero la camilla estaba cerca y no me caí.

—¡Hola, teniente! —le dije para animarlo.

No entendí su saludo porque su voz era algodonosa y salía debajo de un cerro de ídem. Por si quería agua le eché un vaso encima de los algodones y se la tomó sin moverse. Apenitas cabía en la camilla porque sobraba por todos lados. Pensé que le dolía la cabeza, busqué su gorra y se la puse para sujetarle los remecidos sesos. Entonces movió la mano y se destapó un ojo.

—Parece que chocamos —le dije alegremente.

—Hum —respondió siempre algodonoso.

—Sería bueno salir de aquí ¿no cree? Estamos igual que secuestrados. ¿Le gustaría que lo lleve a tomar aire?

Se destapó el otro ojo y me lo guiñó picaronamente.

Comprendí.

Abrí bien la puerta y enganché primera empujando la camilla. Aunque era tan grandote mi teniente, rodaban suavecitas las ruedas por el pasillo rojo y antes de que alguien nos viera corrí hacia un ascensor. Apreté el botón y la puerta se abrió rotundamente. Cabíamos al pelo. Miré el tablero con números y pensando en la salida, apreté el que tenía una S en vez de número.

Bajamos como un chifle ni sé cuántos pisos, pero por fin llegamos, con un buen salto que hizo abrirse la puerta y antes de que se cerrara saqué la camilla con teniente y todo.

Igual que arriba, también era todo rojo, un rojo con ruidos y aires calientes, pestañeteos y pitos marcianos. Túneles por aquí, túneles por allá como meterse por dentro de las ramas de un árbol. Pero ni una sola flecha ni letrero ni puerta que dijera salida.

Corría con mi carricoche arrancando del calor zumbón: un túnel daba a otro entre tripas de gigante. Todo era anónimo, potente, sulfuroso, desconocido. Me chorreaba la traspiración y la gorra de mi teniente se iba poniendo oscura y goteadora. Zumbaban las calderas diabólicas rugiendo su olor de submarino. Arrancaba de un túnel y me metía en el otro...

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.