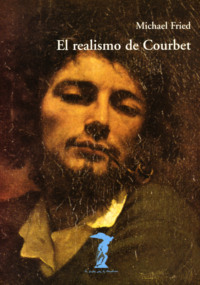

Kitabı oku: «El realismo de Courbet»

Traducción y notas de Amaya Bozal

Del mismo autor en La balsa de la Medusa:

109. El lugar del espectador. Estética y orígenes de la pintura moderna

Michael Fried

El realismo de Courbet

La balsa de la Medusa, 131

Colección dirigida por Valeriano Bozal

Título original: Courbet's Realism

© Michael Fried, 1990

© The University of Chicago Press, Ltd., London

© de la presente edición, Machado Grupo de Distribución, S.L.

C/ Labradores, 5. Parque Empresarial Prado del Espino

28660 Boadilla del Monte (Madrid)

editorial@machadolibros.com

ISBN: 978-84-9114-202-7

A Sydney J. Freedberg y Jean Starobinski.

[Courbet] est tout à la fois le plus curieux spécialiste et le plus abondant généralisateur. C’est la grande et féconde personnification du peintre dans ce qu’il a de plus multiplié et de plus individuel.

Zacharie Astruc, «Récit douloureux»,

Le Quart d’heure, 20 de julio de 1859

Agradecimientos

Este libro no ha sido escrito capítulo por capítulo, sino cuadro por cuadro y durante un período de diez años. Me gustaría agradecer especialmente a Neil Hertz, Ruth Leys y Walter Benn Michaels sus reflexiones sobre los diversos temas que contiene. También he recibido un apoyo extraordinario de otros amigos y compañeros: Yve-Alain Bois, Stanley Cavell, Kermit Champa, Jonathan Crewe, Elizabeth Cropper, Charles Dempsey, Frances Ferguson, Stanley Fish, Stephen Greenblatt, Werner Hamacher, John Harbison, Peter Hughes, Herbert L. Kessler, Steven Z. Levine, Stephen Melville, W. J. T. Mitchell, Ronald Paulson, Peter Sacks, Joel Snyder y Richard Wollheim. Las críticas de Lynn Hunt, Sheila McTighe, Jacqueline Rose y Eve Kosofsky Sedgwick han sido muy útiles en la redacción y corrección del capítulo VI, «La “feminidad” de Courbet». Por supuesto, ninguno de ellos es responsable de los resultados finales. En la primavera de 1987, con motivo de una invitación de Hubert Damisch y Louis Marin, dirigí varios seminarios sobre Courbet en la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Agradezco a ambos, y a Claude Imbert y JeanClaude Bonne, que también participaron en aquellas ocasiones, su generosa bienvenida y sus agudos comentarios. También he recibido una beca de la National Endowment for the Humanities para realizar mi investigación sobre Courbet. Aunque la mayor parte del tiempo me dediqué a escribir sobre Thomas Eakins y Stephen Crane, en aquel momento percibir con claridad el proyecto del Realismo de Courbet.

Algunas partes de este libro han sido publicadas de diversas formas. Una primera versión del capítulo II apareció en Glyph 4 (1978), © 1978, Johns Hopkins University Press. La primera versión del capítulo III se publicó en Critical Inquiry 8 (verano de 1982), ©1982, University of Chicago. Y la primera versión del capítulo IV apareció en Critical Inquiry 9 (junio de 1983), ©1983, The University of Chicago. El capítulo V incluye material que se publicó previamente en MLN 99, n.º 4 (septiembre de 1984), © 1984 Johns Hopkins University Press; Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality, and the Self in Western Thought, ed. Thomas C. Heller, Morton Sosna y David E. Wellbery (Stanford: Stanford University Press, 1986), ©1986, Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University; Art in America 69, n.º 7 (septiembre de 1981), © 1981 Art in America y Allegory and Representation, Selected Papers from the English Institute, 1979-80, ed. Stephen J. Greenblatt (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981), © 1981 Johns Hopkins University Press. La primera versión del capítulo VI apareció en, Courbet Reconsidered, ed. Sarah Faunce y Linda Nochlin (New Haven y Londres: Yale University Press, 1988), © 1988, Michael Fried. Agradezco la ayuda de Macie Hall a la hora de encontrar las ilustraciones. También desearía agradecer a André Jammes la posibilidad de disponer de dos fotografías raras sin las que este libro habría quedado bastante pobre. El índice es obra de Jane Marsh Dieckmann, que también tiene toda mi gratitud.

Una cosa más. En las páginas que siguen me referiré a menudo a la obra de T. J. Clark, para discutir alguno de sus aspectos. Permítanme decir, brevemente, que considero Image of the People [trad. cast. de Helena Valentí i Petit: Imagen del pueblo. Gustave Courbet y la Revolución de 1848, Barcelona, Gustavo Gili, 1981] como una obra que ha marcado un antes y un después en los estudios sobre Courbet, y que he sido muy afortunado al haber podido contar con mi amigo Tim Clark para discutir sobre ella.

1

Aproximación a Courbet

Gustave Courbet nació en la ciudad de Ornans, en las cercanías de Besançon, el 10 de junio de 1819. Pertenecía a una familia acomodada que poseía numerosos terrenos en la región y que, durante un tiempo, pensó que Gustave ejercería la abogacía. Sin embargo, desde edad muy temprana su único interés fue pintar y, a finales de 1839, tras aprender los rudimentos de la pintura con los maestros de provincias, viajó a París, supuestamente para estudiar derecho. En realidad, su deseo era convertirse en pintor. Toda su vida fue fiel a su Franche-Comté natal, regresó a menudo a Ornans, donde residió durante largos períodos, y allí pintó alguna de sus obras más importantes1.

Durante la mayor parte de la década de 1840, Courbet trabajó en el más absoluto anonimato. Entre sus amigos podemos mencionar a Max Buchon, poeta, folcklorista y futuro traductor de Hebbel, compañero de escuela en Besançon y el más radical de su entorno en lo que a política se refiere; Champfleury (Jules Husson), novelista y también su primer defensor crítico; François Bovin, joven pintor; y Charles Baudelaire, que todavía no era el poeta de Les fleurs du mal, pero sí un crítico genial y uno de los habituales más sobresalientes de la bohemia2. Estilísticamente, Courbet aprendió de los maestros antiguos, sobre todo de Rembrandt y los españoles del siglo XVII. Hacia la segunda mitad de la década, a juzgar por los autorretratos –como L’Homme à la ceinture de cuir (1845-6?) y Le Violoncelliste (1847), que analizaremos en el segundo capítulo–, su maestría con el claroscuro para conseguir determinada atmósfera y efectos de modelado no tenía parangón entre sus contemporáneos.

El giro decisivo de su pintura tuvo lugar entre 1848 y 1850: Courbet realizó una serie de lienzos realistas y monumentales como consecuencia de la Revolución de 1848, de la que, en principio, permaneció alejado –cabe destacar, Une après-dînée à Ornans (1848-49), Les Casseurs de pierre (1849), y Un enterrement à Ornans (1849-50)– que le emplazaron como uno de los mejores pintores de la vida cultural francesa y, al tiempo, como un personaje subversivo. Esta subversión formaba parte de la personalidad pública de Courbet, que combinaba una autosuficiencia desenfrenada («pinto como le bon Dieu», llegó a decir en una ocasión)3, cierto desdén por la autoridad oficial y una simpatía republicana en el ámbito político. Pero esta subversión también estaba motivada, en gran medida, por la ofensa que suponía el denominado Realismo de Courbet (según parece, se escribía con mayuscula alrededor de 1855) frente a los cánones estéticos vigentes y, sobre todo, frente al principio clásico según el cual, todo arte merecedor de su nombre debe ser algo más que la reproducción exacta de las apariencias de la naturaleza. Una de sus mejores obras, Un enterrement à Ornans, de grandes dimensiones, con sus retratos de nobles inexpresivos, su burla de los principios compositivos tradicionales y una aplicación del color brutalmente física, resume esta ofensa a la perfección: tal es, en gran medida, la razón del escándalo que supuso su exposición en el Salón de 1850-51, largo tiempo aplazada.

Es difícil resumir con exactitud el resto de la vida de Courbet. El título completo de su enigmática obra, L’Atelier du peintre, allègorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique (1854-55), ha dado pie a que 1855 sea considerado como la fecha final de su período realista. Sin embargo, hay otros autores como T. J. Clark, que creen que el arte Courbet declinó sensiblemente a mediados de la década de 1850, cayendo en una relativa mediocridad mucho antes de que inaugurara un taller que producía unos paisajes de encargo bastante mediocres (poco después de su excarcelación, tras la caída de la Comuna). No obstante, una periodización demasiado estricta de la obra de Courbet podría correr el riesgo de caer en la arbitrariedad, al igual que la visión demasiado brutal y lúgubre de su declive contradice el explendor de gran parte de su obra de la segunda mitad de la década de 1850 y comienzos de 1870 (la soberbia y emocionante serie de Truites, que se encuentra en Zurich y París, que puede fecharse entre 1872 y 1873). Por otro lado, la pintura de Courbet dejó de ser una fuente de innovación dentro de la vanguardia francesa, sobre todo tras la aparición de Manet a comienzos de la década de 1860, y ésta fue una de las razones de que los críticos contemporáneos afirmaran que su obra había perdido el rumbo. No podemos negar que, a comienzos de la segunda mitad de 1850-60, su pintura tuvo unas preocupaciones manifiestamente menos «sociales» en lo que respecta al tema, dirigiéndose cada vez más a escenas de caza, representaciones de animales, representaciones eróticas femeninas, paisajes, marinas, bodegones de flores y, finalmente y durante su encarcelamiento en 1871-2, naturalezas muertas. Pero todavía sigue siendo un misterio el porqué exacto de este cambio de rumbo. El problema resulta aún más difícil de resolver si reconocemos –y éste será un tema fundamental del presente estudio– que los cuadros de Courbet justifican y, en ese sentido, invitan a actos de lectura o interpretación (emplearé ambos términos indistintamente) que dejan a un lado las distinciones temáticas aparentemente más estrictas: por ejemplo, el retrato de una mujer cribando grano – Les Cribleuses de blé (1853-54)–, parece tener algún tipo de afinidad significativa con la representación del propio Courbet sentado ante su caballete –en el grupo central de L’Atelier du peintre – y con una escena de caza en pleno bosque –La Curée (1856-7)–; de hecho, las tres obras parecen participar de un único proyecto global.

Esta insistencia en la necesidad de leer los cuadros de Courbet, a menudo en contra de su contenido evidente, tendrá como consecuencia una revisión fundamental de los términos en que se supone que debemos interpretar el Realismo. En tanto que disciplina, creo que podemos decir que la historia del arte ha tendido a considerar las pinturas realistas de cualquier período como meras transcripciones exactas de una realidad externa o, en cualquier caso, como si su «efecto realista» (el effet de réel de Roland Barthes) simplemente estuviera en función de la habilidad del pintor para representar con mayor o menor exactitud lo que hay o podría haber ante sus ojos4. En la práctica, esto ha supuesto que los comentarios sobre el arte de Courbet, como de otros pintores realistas (Thomas Eakins, por ejemplo), se hayan centrado casi siempre en cuestiones temáticas, bien o mal construidas. También podemos decir, que esta discusión toma su punto de partida en unos postulados sin fundamento: que la representación de un cuadro realista está determinada absolutamente por la escena «real»; y, como resultado, aquellos aspectos de la representación que podrían resultar curiosos o problemáticos, dignos de reflexión o análisis, bien se convierten en algo invisible (como suele suceder) o bien, si se repara en ellos, se atribuyen a la realidad en vez de al arte5. De hecho, no es difícil darse cuenta de que los cuadros realistas, como los de Courbet o Eakins, han recibido menos atención que cualquier otro tipo de pintura, precisamente porque su dependencia causal imaginaria de la realidad –una especie de ilusionismo ontológico–, pues da la impresión de que no es necesario realizar un examen atento de sus imágenes visuales. Por ejemplo, ninguno de los mejores comentaristas de Courbet ha considerado pertinente subrayar la frecuente aparición de individuos solitarios en sus cuadros, que a menudo se sitúan en el centro de la composición y más o menos de espaldas (podemos verlos en algunas de sus mejores obras, como en Une après-dînée à Ornans, Les Cribleuses y La Source [1868]). En la abundante literatura que ha suscitado Un enterrement à Ornans tampoco se menciona la orientación oblicua del sepulcro abierto respecto al plano del cuadro, o la pequeña colisión entre el joven que sostiene la vela y uno de los enterradores. Finalmente, tampoco se ha sugerido la posibilidad de cierta relación entre el paisaje del río que reposa sobre el caballete del artista de L’Atelier du peintre, y la cascada de agua que evoca la sábana con que se cubre la modelo, así como su vestido tirado en el suelo (por no mencionar al gato blanco que juega a los pies del artista). Por tanto, me gustaría proponer que la predilección de Courbet por representar figuras de espaldas y en escorzo no es más que una clave para descifrar el significado de su arte. Estos elementos de Un enterrement, y otros que han pasado igualmente desapercibidos, forman parte de una estuctura compositiva extraordinariamente compleja y repleta de matices que no podría estar más alejada de las descripciones tradicionales sobre el funcionamiento de dicho cuadro. Ninguna exégesis de L’Atelier du peintre será satisfactoria si no reflexionamos sobre el significado de la inmersión metáforica del artista en las aguas que manan del propio cuadro en el que está trabajando.

Tal y como sugiere este último ejemplo, insistir en la lectura de los cuadros de Courbet supone, por su propia naturaleza, insistir en la importancia de la metáfora o alegoría en su arte (emplearé estos términos, junto con el de analogía, como sinónimos). Esta visión resulta extraña en relación a los estudios previos del arte de Courbet y, sobre todo, habría asombrado a la mente crítica más excepcional de su época, Charles Baudelaire. Pero, entre la visión de Courbet del presente estudio y la postura contraria de Baudelaire no existe más que una relación digna de mención, y sólo a modo de preparación del terreno para futuras interpretaciones. Es posible que Baudelaire y Courbet se conocieran a finales de la década de 1840 y que fueran amigos durante cierto tiempo; a mediados de la década de 1850, Baudelaire se volvió en contra de la pintura de Courbet pues, en su opinión, el realismo no dejaba lugar al ejercicio de la imaginación, que consideraba como la reina de las facultades y fundamental para el arte propiamente dicho6. Por ejemplo, en la crítica que realizó Baudelaire de la Exposition Universelle de 1855, tanto Ingres como Courbet son acusados de haber emprendido una guerra contra la imaginación: Ingres, en honor a la tradición y belleza rafaelesca; Courbet, en interés de «una naturaleza externa, positiva, inmediata»7. En su Salon de 1859, un texto obsesionado por la moderna invención de la fotografía, Baudelaire postula la oposición fundamental entre dos tipos de artistas: los imaginatifs, que entienden que no puede haber arte verdadero sin proyección, utilizando un término un tanto vago, y que creían que «la comparación, metáfora y alegoría» eran fundamentales; y los réalistes o positivistes que, por el contrario, creían en la representación de la realidad tal y como es o, más bien, tal y como sería si ellos no existieran. «El universo sin el hombre»8, tal y como lo definió Baudelaire.

Una de las premisas básicas de este estudio será, precisamente, que la pintura de Courbet es eminentemente imaginativa en el sentido baudeleriano del término y que, por tanto, es paradójica. Es decir, Baudelaire no sólo se equivocó al no reconocer este hecho, sino también al considerar a Courbet como el máximo representante de la estética realista/positivista/materialista que tanto deploraba. Al mismo tiempo, el hecho de que el crítico que más exaltó los valores de la imaginación y la metáfora en la pintura pensara que el arte de Courbet carecía de ambos rasgos, muestra hasta qué punto la cuestión del realismo estaba determinada ideológicamente: las connotaciones filosóficas, políticas e incluso morales del realismo hacían absolutamente inconcebible que una obra de arte, sobre todo un cuadro, pudiera ser realista en sus efectos, al tiempo que imaginativa o metafórica respecto a su tema. (Estoy convencido de que, hasta cierto punto, el propio Courbet no fue consciente de los aspectos de su obra que señalaré en las siguientes páginas.)

Una paradoja histórica muy similar se cierne sobre la caracterización baudeleriana de realistas o positivistas como artistas que pretendían representar la realidad tal y como sería si ellos no existieran –fórmula que, aplicada a Courbet, creo que es absolutamente errónea–. Pero, al igual que el gusto baudeleriano por la imaginación encaja de forma insospechada con la obra de Courbet, el tema de la relación entre pintura realista y la existencia de su creador también toca un problema que, en mi opinión, constituye la auténtica esencia de la pintura de Courbet (por lo menos en un momento dado). En resumen, creo que los ataques de Baudelaire contra el Realismo en nombre de la imaginación contienen algunos términos críticos que pueden funcionar en el arte de Courbet, aunque en una relación completamente distinta de la que Baudelaire pretendía. Esta relación era invisible hasta hace bien poco, no sólo por la propia naturaleza del realismo de Courbet, sino también por el encanto irresistible de una determinada concepción del realismo. De hecho, Baudelaire enfatizó despectivamente que, con la invención del daguerrotipo, toda la sociedad, «como un solo Narciso, se lanzó a contemplar su imagen trivial sobre el metal»9; lo cual puede recordarnos que, durante la mayor parte de la década de 1840, el género preferido de Courbet fue el autorretrato. (No obstante, mi interpretación de los autorretratos concluirá afirmando que son radicalmente opuestos a la fotografía; así mismo, me resisto a la idea de que el proyecto de Courbet, incluso en los autorretratos, fuera esencialmente narcisista.) Otros escritos de Baudelaire, que no tratan explícitamente sobre pintura, pueden interpretarse como comentarios de cuadros determinados: por ejemplo, el famoso paisaje de los Paradis artificiels (1860), donde describe la experiencia «panteísta» de identificación con el entorno (gracias a los efectos del hachís), y que culmina con la sensación de ser fumado por la propia pipa (cf. mi discusión sobre la obra de Courbet, L’Homme à la pipe, en el capítulo II)10. Finalmente, el brillante ensayo De l’essence du rire (1855), donde Baudelaire asocia lo que denomina cómico absoluto con los efectos del antropomorfismo11 (algo que, como se verá, también tiene que ver con la obra de Courbet). Una relación que, nuevamente, habría asombrado tanto al pintor como al crítico.

Todo esto nos conduce al tema fundamental del presente estudio: la relación entre pintura y espectador en el arte de Courbet. Precisaré cuál es la naturaleza concreta de esta relación a medida que avancemos, aunque ya la desarrollé en sus términos básicos en una obra anterior, El lugar del espectador. Estética y orígenes de la pintura moderna12. En primer lugar, es necesario que resuma lo que consideré en aquella obra como las fases iniciales de una tradición antiteatral, rasgo fundamental de la crítica y pintura francesas del período. En segundo lugar, debo esbozar la evolución de esta tradición entre mediados del siglo XVIII y la llegada de Courbet a París, a finales de la década de 1830. (De hecho, iré más allá de 1840 para analizar los cuadros de vida campesina de Millet, pintados en las décadas de 1850 y 1860, así como el tratado de fotografía que Disdéri publicó en 1862.) Tal y como sugería el título [de la edición inglesa], ensimismamiento y teatralidad, la figura pionera para poder comprender los comienzos de la tradición es el philosophe Denis Diderot (1713-84), cuyos escritos sobre teatro y pintura nos exigen una nueva relación paradójica entre la obra de arte y su público.

Dejando a un lado los primeros tratados de Diderot sobre teatro, Entretiens sur le Fils naturel (1757) y Discours de la poésie dramatique (1758), que ya analicé en profundidad en El lugar del espectador, y que son coherentes con sus escritos posteriores sobre pintura, la cuestión fundamen- tal que plantean los Salons y otros textos relacionados con ellos se refiere a las condiciones que deben cumplirse para que el arte de la pintura pueda convencer a su público de la veracidad de sus representaciones. (Diderot escribió el primero de los nueve Salons en 1759, y el último en 1781; los de mayor extensión e interés datan de 1765 y 1767, respectivamente.) Para Diderot, este acto de persuasión se disolvía por completo si los dramatis personae de un cuadro parecían estar exhibiéndose debido al carácter de sus acciones, o si demostraban cierta consciencia de estar siendo contemplados. Por tanto, la tarea más inmediata del pintor era prevenir o acabar con la consciencia de sus personajes, haciendo que se entregaran por entero a sus acciones y estados mentales o, mejor, mostrándolos ensimismados. Un personaje absolutamente ensimismado parecerá que no es consciente o que se ha olvidado de todo salvo del objeto de su condición ensimismada, como si no existiera nada ni nadie más en el mundo. La tarea del pintor podría describirse, y de hecho así la describe Diderot en sus Essais sur la peinture (1766), como la afirmación del aislamiento de sus figuras en relación al espectador. Una figura, un grupo de figuras o un cuadro que satisfagan esta descripción, podrían calificarse de ingenuos (epíteto que, para Diderot, como después para Baudelaire, merecía todo su aprecio). Sin embargo, si el pintor fracasaba en su empresa, las figuras resultaban amaneradas, falsas e hipócritas; sus acciones y expresiones ya no se consideraban como signos naturales de intención o emoción, sino como simples muecas –fingimientos o engaños dirigidos al espectador–. El conjunto del cuadro, lejos de proyectar una imagen convincente del mundo, se convertía en lo que Diderot denominaba desdeñosamente un théâtre, una construcción artificial que repugnaba a la gente de gusto por sus intenciones demasiado obvias respecto al público.

En este sentido, el uso que hace Diderot de la palabra théâtre revela su oposición radical a las convenciones que entonces primaban en las artes escénicas, aunque también sugiere que la eliminación de esas convenciones habría significado la muerte del teatro tal y como Diderot lo conoció y, al mismo tiempo, el nacimiento de algo bien distinto: el verdadero drama. (En los escritos de Diderot de las décadas de 1750 y 1760, teatro y drama se convirtieron en conceptos antitéticos.) De hecho, la concepción diderotiana de la pintura es profundamente dramática, según una definición del drama que insistía en la discontinuidad absoluta entre actores y espectadores, representación y público, como nunca lo había sido hasta entonces. De ahí que los escritos de Diderot concedan importancia a un ideal dinámico de unidad compositiva, según el cual los diversos elementos de un cuadro debían combinarse de tal modo que formaran una estructura claramente cerrada y autosuficiente, que, por así decirlo, aislará al mundo de la representación del espectador. De ahí, también, la importancia del ideal de unidad de efecto, que suponía principalmente un tratamiento de la luz y la oscuridad dirigido a un mismo fin. Podríamos resumir todo esto afirmando que, para Diderot, era necesario que el conjunto del cuadro «olvidara» activamente al espectador, neutralizara su presencia y afirmase con toda rotundidad que su existencia no le importaba lo más mínimo. «El lienzo cierra el espacio, y no hay nadie más allá», escribió Diderot en los Pensées détachées sur la peinture (1776-81)13. En este sentido, su concepción de la pintura descansaba en la ficción metafísica de la inexistencia de espectador. Paradójicamente, Diderot también creía que esta ficción era el único método para que el espectador se detuviera ante un lienzo, sumiéndose en ese trance perfecto de complicidad que tanto él como sus contemporáneos consideraban el criterio experimental de la verdadera obra de arte.

Pero es necesario que hagamos una observación: a comienzos de 1763 aparece en los Salons una segunda concepción alternativa de la pintura que po- dríamos denominar pastoral, en oposición a la concepción dramática. Implica una relación aparentemente opuesta con el espectador, aunque en realidad será equivalente. En sus comentarios de algunos cuadros que no podían describirse de forma dramática, Diderot adoptó la ficción de que él mismo estaba literalmente dentro del cuadro. En un famoso ejemplo –un comentario sobre la contribución de Claude-Joseph Vernet al Salón de 1767– Diderot oculta, casi hasta el final, que los paisajes con figuras que ha descrito con tanto entusiasmo eran creaciones de la pintura, y no de la realidad. Lo cual sugiere que, para Diderot, la intención de estas obras no era excluir al espectador tal y como exigía la concepción dramática, sino, por el contrario, introducir al espectador en la representación –hazaña que habría negado igualmente su presencia ante el lienzo y, paradójicamente, también habría conseguido detenerle precisamente allí–. Esta concepción alternativa, que desempeña un papel secundario en la crítica de Diderot, es la que encaja con los cuadros de Courbet.

Veremos con más claridad la relación tan íntima entre los puntos de vista antiteatrales de Diderot y la pintura de su época si contemplamos por unos instantes algunas obras representativas de dos pintores que pertenecen a generaciones artísticas diferentes: Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699- 1779) y Jean-Baptiste Greuze (1725-1805). En Le Château de cartes de Chardin (h. 1737; fig. 1), obra maestra de la pintura de género, un joven aparece sentado ante una mesa de juego colocando una hilera de naipes: sin lugar a dudas, podemos describirlo como alguien ensimismado en lo que está haciendo. Lo mismo podemos decir de la familia que aparece en la La Piété filiale, de Greuze (1763; fig. 2), ya que todos están representados en reacción a la actitud del anciano paralítico, recostado en su sillón y que ocupa el centro de la composición, y ante el hombre de pie que, evidentemente, le está atendiendo. No obstante, existen diferencias significativas entre los respectivos tratamientos del ensimismamiento en ambas obras. Así, en el cuadro de Chardin, el objeto del ensimismamiento del joven es una ocupación trivial (a pesar de que se requiere concentración para concluir la tarea); mientras que, en el cuadro de Greuze, la atención ensimismada que los diversos personajes dirigen a la pareja central puede entenderse como el inicio de una secuencia de acontecimientos anterior en el tiempo y de gran carga emocional –en la medida en que el anciano paralítico, profundamente conmovido por las atenciones de su yerno, le expresa su agradecimiento con una voz tan débil que los personajes más alejados apenas pueden oírle–. (El comentario admirativo de Diderot, en su Salon de 1763, describe con detalle la escena.) Según la crítica tradicional, el arte de Greuze sería sentimental, al contrario que el de Chardin. Sin embargo, debemos destacar que, en Le Piété filiale, el sentimentalismo está al servicio de los intereses del ensimismamiento y que, en ese sentido, la tematización que hacen ambas obras de este estado supone una diferencia fundamental respecto a la relación con el espectador. Al resumir los puntos de vista de Diderot, ya indiqué que la representación de una acción y su respectiva expresión nunca podrían resultar convincentes si los personajes no parecían ignorarlo todo salvo el objeto de su ensimismamiento, inconscientes (sobre todo) del espectador ante el cuadro. En las escenas de género de Chardin de finales de la década de 1730 y 1740, esta necesidad aparece casi siempre de forma implícita: Chardin se contenta simplemente con la ilusión de ignorar al espectador mediante la representación absolutamente fiel de actividades y estados ensimismados cotidianos. (La banalidad de actividades como construir un castillo de naipes, hacer pompas de jabón y jugar a las tabas son el epítome de la cotidianeidad más absoluta.) Cuando Greuze comenzó a exponer en París a mediados de la década de 1750, la presencia del espectador ya no podía tratarse de esta manera: era necesario contrarrestar su existencia y, a ser posible, negarla de una forma mucho más deliberada y evidente. En última instancia, la intensidad tan extrema (es decir, sentimentalización) de los temas y efectos ensimismados, y el recurso a técnicas dramáticas de caracterización y composición que podríamos denominar «literarias» (presentes en cuadros como La Piété filiale) son un medio para lograr este fin.

Figura 1. Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Le Château des cartes, h. 1737, Washington, National Gallery of Art.

Figura 2. Jean-Baptiste Greuze, La Piété filiale, 1763, San Petersburgo, Ermitage.

(En realidad, el arte de Chardin es bastante más complejo de lo parece a primera vista. Por ejemplo, en El lugar del espectador llamé la atención sobre los dos naipes que habían caído dentro del cajón semi-abierto que forma el primer plano de Le Château de cartes : uno de ellos, que muestra la figura, mira al espectador; el otro, del revés y sin nada, le da la espalda. Sugerí que ambos naipes debían contemplarse como epítome del contraste entre la superficie del cuadro –que, evidentemente, se muestra al espectador– y el ensimismamiento del joven en su delicada actividad, un estado mental que es esencialmente interior, concentrado, hermético. En general, la composición de Le Château yuxtapone dos ejes que debemos interpretar como aislados el uno del otro: uno de ellos sería el eje del ensimismamiento –paralelo al plano de la representación– y otro el de la contemplación –perpendicular a éste–. Si bien su aislamiento radical está en correlación con una mayor intensidad de los efectos ensimismados, parece que, a la luz de avances posteriores, la base de esta mayor intensidad –una consciencia absoluta del punto de vista del espectador– ya estaba asentada. Contemplemos el grabado de Flipart sobre una versión del Jeune dessinateur de Chardin, hoy desaparecida (1759; fig. 3): el ensimismamiento manifiesto del dibujante, sentado en el suelo y de espaldas, contrasta con la intensa teatralidad del desnudo masculino que muestra el dibujo colgado en la pared del estudio, frente a él. El efecto del conjunto de la imagen es de un ensimismamiento abrumador, sin duda porque el dibujante nos parece «real», y la figura dibujada mera representación. Pero, la yuxtaposición en una misma obra de figuras teatrales y ensimismadas, incluso a diferentes niveles de «realidad», prefigura avances posteriores, al igual que la cabeza femenina de escayola, aparentemente «ciega», situada al lado izquierdo del dibujante.)

Il est évident que… l’immense classe des artistes […] peut se diviser en deux camps bien distincts: celui-ci, qui s’appelle lui-même réaliste, mot à double entente et dont le sens n’est pas bien déterminé, et que nous appellerons, pour mieux caractériser son erreur, un positiviste dit: «Je veux représenter les choses telles qu’elles sont, ou bien qu’elles seraient, en supposant que je n’existe pas». L’univers sans l’homme. Et celui-là, l’imaginatif, dit: «Je veux illuminer les choses avec mon esprit et en projecter le reflet sur les autres esprits» (p. 329).

[Es evidente que… el conjunto inmenso de los artistas, es decir, de los hombres que se han dedicado a la expresión del arte puede dividirse en dos campos bien diferenciados: éste, que se llama a sí mismo realista, palabra de doble significado cuyo sentido no está bien determinado, y que nosotros llamaremos, para mejor caracterizar su error, positivista, dice: «Quiero representar las cosas tal y como son, o bien como serían, suponiendo que yo no existiera». El universo sin el hombre. Y este otro, el imaginativo dice: «Quiero iluminar las cosas con mi espíritu y proyectar el reflejo sobre otros espíritus» (trad. cast. cit., p. 242).]

En las páginas 320-24 denomina a la imaginación reina de las facultades. La hostilidad de Baudelaire hacia el realismo también está expresada en un texto fragmentario de 1855, unas notas para un artículo que nunca llegó a escribir, «Puisque réalisme il y a» (ibid., pp. 823-25).

Il arrive quelquefois que la personalité disparaît et que l’objectivité, qui est la propre des poêtes panthéistes, se développe en vous si anormalement que la contemplation des objets extérieurs vous fait oublier votre propre existence, et que vous vous confondez bientôt avec eux. Votre œil se fixe sur un arbre harmonieux courbé par le vent; dans quelques secondes, ce qui ne serait dans le cerveau d’un poëte qu’une comparaison for naturelle deviendra dans le vôtre une réalité. Vous prêtez d’abord à l’arbre vos passions, votre désir ou votre mélancolie; ses gémissements et ses oscillations deviennent les vôtres, et bientôt vous êtes l’arbre. De même, l’oiseau qui plane au fond de l’azur répresente d’abord l’immortelle envie de planer au-dessus des choses humaines; mais déjà vous êtes l’oiseau lui-même. Je vous suposse assis et fumant. Votre attention se reposera un peu trop longtemps sur les nuages bleuâtres qui s’exhalent de votre pipe. L’idee d’une évaporation, lente, succesive, éternelle, s’emparera de votre esprit, et vous appliquerez bientôt cette idée à vous propres pensées, à votre matière pensante. Par une équivoque singulière, par une espèce de transposition ou de quiproquo intellectuel, vous vous sentirez vous évaporant, et vous attribuerez à votre pipe (dans laquelle vous vous sentez accroupi et ramassé comme le tabac) l’étrange faculté de vous fumer.