Kitabı oku: «Elisabeth Petznek»

Michaela Lindinger

„Erzsi“

Rote Erzherzogin

Spiritistin

Skandalprinzessin

Die Biografie

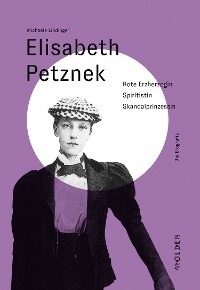

Die etwa 15-jährige Erzsi in modischer Sportkleidung, 1897

Elisabeth Marie Henriette Stephanie Gisela von Habsburg-Lothringen, Erzherzogin von Österreich

(1883–1902)

Elisabeth Fürstin zu Windisch-Graetz

(1902–1919)

Elisabeth Windisch-Graetz

(1919–1948)

Elisabeth Marie Petznek

(1948–1963)

„Schießen Sie!

Schießen Sie!“

Elisabeth Windisch-Graetz, 1945

Erzsi mit etwa 30 Jahren, um 1913

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

1889: Wie alles begann

Ein – längerer – Prolog

I Die Geister, die sie rief

Unheimliche Fälle auf Schloss Schönau

II Das Schweigen

Eine kaiserliche Kindheit

III Der Tod des Märchenprinzen

Otto, Egon und Goldi

IV Upper Class statt Arbeiterklasse?

Erzsi „von der roten Nelke“

V Das Geschenk der alten Dame

„Legat Petznek“

Zwei Jahre mit Erzsi

Ein – kurzer – Epilog

Personenverzeichnis

Verwendete Literatur

Bildnachweis

Dank

Die Autorin

li.: Erzsis Eltern und Großeltern am Ort ihrer Geburt: Franz Joseph und Elisabeth, Rudolf und Stephanie in Laxenburg, 1881

1889: Wie alles begann

Ein – längerer – Prolog

Besucherinnen und Besucher empfing Erzsi eher unwirsch. Die ehemalige Erzherzogin hieß nun Elisabeth Marie Petznek. Sie lebte in einer Art Klein-Schönbrunn, einer schlossähnlichen Villa im 14. Wiener Gemeindebezirk Penzing. Die Straßenbahnlinie 49 bimmelte damals noch durch die gesamte Linzer Straße, als die alte Dame auf der Hausnummer 452 wohnte. Eine Einladung bei ihr war ein unvergessliches Ereignis für jeden, der einmal in die musealen Salons dieser imposanten, beinahe 1,90 Meter großen Frau eintreten durfte. Das Besuchszeremoniell ähnelte einer Audienz bei ihrem Großvater, Kaiser Franz Joseph. Alles lief strikt nach Protokoll ab. Man hatte auf die Minute pünktlich zu sein. War man verspätet, aus welchen Gründen auch immer, wurde man nicht mehr vorgelassen. Also stand man vor dem Tor und schaute auf die Uhr, dann läutete man genau im richtigen Augenblick. Das Tor wurde von Erzsis „Faktotum“ Paul Mesli, einem Donauschwaben, der sich Lesen und Schreiben selbst beigebracht hatte, geöffnet. Wir werden auf Meslis schriftliche Erinnerungen an die letzten Lebenstage seiner Dienstherrin zurückkommen.

Schon nach dem ersten Schritt findet man sich im Garten der Villa wieder, in einem Meer von Blumen – rot, blau, gelb, leuchtendes Grün rankt sich die Mauern empor. Der Park ist riesig und fachmännisch durchkomponiert. An der Haustür wird man vom langjährigen Sekretär der Hausherrin, Herrn Rudolf Feltrini, empfangen, gleichzeitig hört man lautes, furchterregendes Hundegebell. Erzsis Schäferhundezucht genießt in Kynologenkreisen einen hervorragenden Ruf. In der düsteren, kaum beleuchteten Eingangshalle stehen hohe Renaissance-Schränke aus dunklem Holz, überhaupt ist es finster hier im Erdgeschoß. Die Wände sind überfüllt mit Jagdmotiven und Reiseansichten. Beinahe stößt man mit einem riesigen, aufrecht stehenden Bären zusammen – es handelt sich um ein ausgestopftes Tier, eine Jagdtrophäe aus dem Besitz des Vaters der Frau Petznek. Auf zahlreichen Gemälden im Haus wird uns dieser von ihr kultisch verehrte Vater immer wieder begegnen.

Sie kann sich noch an ihn erinnern, doch hat er seine kleine Tochter, die er mit dem ungarischen Kosenamen Erzsi (Kurzform von Erzsébet/ Elisabeth) rief, schon vor langer Zeit für immer verlassen. Es war wenige Monate nach ihrem fünften Geburtstag. An einem kalten Wintertag Ende Jänner 1889 war der Vater in sein Jagdschloss nach Mayerling aufgebrochen und hatte dort seine Geliebte Mary Vetsera und anschließend sich selbst umgebracht. Er wurde 30 Jahre alt.

Am Tag, als Kronprinz Rudolf starb

Maiglöckchen waren in der ganzen Stadt ausverkauft. Die unzähligen Blumen in den Gewächs- und Glashäusern, die eigentlich die Wiener Ballsäle hätten zieren sollen, mussten nun ein Staatsbegräbnis bedienen. Auch schwarze Kleidung war an diesem eisigen 4. Februar 1889 nirgends mehr in Wien zu bekommen. Es schneite heftig. Seit sieben Uhr früh hatte die Hofburgkapelle geöffnet, damit die Untertanen im weiten Reich des Kaisers Franz Joseph Abschied nehmen konnten von seinem einzigen Sohn. Und wie sie Abschied nahmen. Der Kronprinz war bei der Bevölkerung sehr beliebt gewesen, nicht nur, wie es bis heute heißt, bei den Frauen. Man schätzte seine fortschrittlichen Sichtweisen, seine neuen Ideen, man wusste von seinen Touren durch Vorstadtlokale, wo er Volkssängerinnen und Kunstpfeifern lauschte. Seit Tagen warteten die Wienerinnen und Wiener, um endlich die momentan weltweit berühmteste und geheimnisumwittertste Leiche in Augenschein nehmen zu können. Von Ottakring oder Erdberg, von überall her strömten die Leute in Richtung Hofburg. Sie kamen mit der Straßenbahn, in Kutschen, zu Fuß. Sie kamen mit Blumen. Sie kamen in Schwarz.

Wer kein Geld für ein solches Trauerspiel hatte, trug – passend zur Jahreszeit – schwarze Karnevals-Gesichtsmasken, die zu Trauerbändern zerschnitten worden waren, rund um den Oberarm. Der alljährlich sehnsüchtig erwartete Wiener Fasching war kurz vor seiner heißen Phase abgesagt worden – was man nicht sofort bemerkte, denn es ging hoch her in der Stadt. Respektvolles Trauern jedenfalls sah anders aus. Anständiges Benehmen war auf den Straßen Wiens zu einem Fremdwort geworden. Die Menge drängte und presste auf dem zertrampelten Schnee. Menschen stürzten in den halbdunklen, schwarz verhängten Straßen aufeinander. Schwarze Flaggen und Stoffe hingen aus fast allen Fenstern und von den Dächern. Die engen Gassen der Innenstadt wirkten wie sinistre Zelte oder Tunnels. Eingangstüren, Laternen, Geschäftsschilder: Alles war schwarz verhängt. Ganze Familien machten sich auf den Weg durch die verschneite Finsternis, vom Großvater auf Krücken bis zum Baby im Kinderwagen. Man hatte versucht, rund um die Hofburg und entlang der unfertigen Ringstraße Platz für die Massen zu schaffen; doch der reichte bei Weitem nicht aus. Absperrungen wurden genauso zur Seite gedrückt wie das Ordnungspersonal. Als die Hofburgkapelle geöffnet wurde, drängten die Leute schwarmartig hinein. Kinder brüllten, Frauen gingen ohnmächtig zu Boden. Die hölzernen Kirchenbänke zersplitterten unter dem Druck der Drängenden. Polizisten riefen Soldaten zu Hilfe, die rasch einen Abwehrkordon bildeten. Doch erst als berittene Militärs auftauchten, konnte die Ordnung einigermaßen wiederhergestellt werden. Notärzte kümmerten sich um die etwa 20 Frauen, die in der Kapelle wegen des unerwarteten Todes ihres Idols unter Weinkrämpfen zusammengebrochen waren.

Wiener sammeln sich vor den Fenstern des Kaisers in der Hofburg, 30. Jänner 1889

Der tote Kronprinz Rudolf, wie auch Erzsi ihn sah, 31. Jänner 1889

Um 16 Uhr sollte die Hofburgkapelle geschlossen werden. Noch immer warteten nicht nur große Menschenmengen auf Einlass, sondern es gruppierten sich auch unübersehbar weitere Interessenten im Umkreis der Hofburg. Von offizieller Seite wurde verlautbart, man solle nach Hause gehen. Niemand folgte dem Aufruf. Überhaupt rührte sich kein Mensch. Die Menge stand still im Schneefall, der langsam in ein feuchtes Nieseln überging. Die Wartenden standen durchnässt, aber unbeweglich, wie die Statuen auf den Dächern der neuen Ringstraßengebäude. Ein leiser Chor begann sich zu formieren: „Wir wollen unseren Kronprinzen sehen … wir wollen unseren Kronprinzen sehen …“

Der Kaiser intervenierte persönlich. Ein berittener Offizier verlas die Botschaft Franz Josephs: „Die öffentliche Aufbahrung wird für drei weitere Stunden, bis 19 Uhr, verlängert.“

Überhaupt intervenierte Franz Joseph bei allen Details. Seine Frau Elisabeth lag im Bett. Sie hatte veranlasst, dass die „liebe gute Freundin“, die Schauspielerin Katharina Schratt, sich um den Kaiser kümmern solle. Die schockierten Töchter Gisela und Marie Valerie schluchzten zusammen mit den sie umgebenden Hofdamen. Der Kaiser tat seine Pflicht. Der Erzbürokrat, der alles aushielt, der allem widerstand, saß an seinem Schreibtisch. Er bestellte zwei Särge für seinen Sohn, den provisorischen Sarg aus Holz und den endgültigen aus Metall, an dem mehrere Monate gearbeitet werden würde.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1889 sah Wiens winterliche Innenstadt aus wie ein Musikfestival im Sommer. Überall kampierten die Leute. Es wurden stündlich mehr, die Besucherzahlen bei der Aufbahrung sollten von denen des bevorstehenden Begräbnisses noch übertroffen werden. Reisen im Winter waren mühsam und dauerten lang, doch mittlerweile waren auch Trauernde und Sensationslüsterne aus Ungarn, Böhmen, Mähren und entlegeneren Teilen des Habsburgerreiches in der Hauptstadt angekommen. Die Armee stellte Feldlatrinen für die Camper auf. Man lebte vom Proviant, den man mitgebracht hatte, oder kaufte ein paar Würste bei den Hausierern, die in diesen Tagen der alles überwältigenden Trauer ein gutes Geschäft machten. Andere Straßenhändler verscherbelten rasch zusammengeschusterte Erinnerungsartikel: Fotos des Kronprinzen in schwarzen Rahmen, noch druckfrische Broschüren seiner kurzen Vita, manche schafften es, ein letztes der in schwarze Papiermanschetten gebundenen Maiglöckchensträußchen zu ergattern – Rudolfs Lieblingsblumen.

Der Hof der Habsburger entfaltete seinen legendären Trauerprunk. Alle Fenster rund um die Begräbnisroute von der Hofburgkapelle zur Kapuzinergruft waren voller Gesichter. Niemand, der so „praktisch“ wohnte, wollte den pompösen Leichenzug verpassen. Plätze an den Fenstern wurden von deren Eigentümern auch an Neugierige vermietet. Besonders Waghalsige balancierten auf den Dachvorsprüngen, von denen die schwarzen Tücher nach unten wallten. Nach Tagen voller Wind, Regen und Schnee hatte es plötzlich aufgeklart. Der Himmel begrüße den Toten mit gutem Wetter, meinten einige.

Um Punkt 16 Uhr begannen die Glocken der Hofburgkapelle langsam zu läuten. Die Trauerkutsche mit der Leiche setzte sich in Bewegung. Der Wagen wurde – ganz entgegen der Tradition – von sechs Lipizzanern, also weißen Pferden, gezogen. Normalerweise übernahmen schwarze Kladruber diese ehrenvolle Aufgabe. In der Kapuzinerkirche ging Franz Joseph zu seiner Bank in der ersten Reihe, neben ihm stand das belgische Königspaar, Leopold II. und seine habsburgische Frau Marie Henriette, die Eltern der Witwe. Der Kardinal betete.

Als der hölzerne Sarg in die Gruft getragen wurde, brach der Kaiser zusammen. Er weinte und flüsterte das Vaterunser. Dann stand der 58-Jährige ohne Hilfe auf, trocknete sein Gesicht mit einem Taschentuch und verließ die Kirche.

Nun war er wieder Kaiser von Österreich, König von Ungarn etc. etc. Die Begräbnisshow ging vorüber und der Moment der Schwäche war vorbei. Franz Joseph sollte noch weitere 27 Jahre regieren.

Die Ehefrau des Kronprinzen Rudolf, Stephanie, hatte nicht am Begräbnis ihres Mannes teilgenommen, auch seine Mutter Elisabeth und die jüngere Schwester Marie Valerie fehlten. Lediglich Rudolfs Lieblingsschwester Gisela saß an der Seite ihres Vaters in der schwarzen Kutsche. Als Kinder waren sie und Rudolf unzertrennlich gewesen. Die staatliche „Wiener Zeitung“ schrieb, der Schock habe die Damen des Kaiserhauses so verstört, dass die Ärzte eine Teilnahme untersagt hätten.

Viele kirchliche Würdenträger waren indessen der Ansicht, der radikale, unchristliche Kronprinz habe ein heidnisches Ende gefunden. In Linz bekundeten während des Begräbnisses nur die protestantischen Geistlichen durch Glockenläuten ihre Trauer. Die katholischen Mesner blieben offenbar zu Hause. In Ischl, der Sommerfrische des Kaisers, war es überhaupt totenstill. In den Stunden nach dem Begräbnis flogen schwarze „Drachen“ durch die kühle Luft. Es waren die Trauerfahnen an den Gebäuden, die vom Wind verweht wurden.

Die Selbstmordzahlen in Wien, ohnehin hoch im europäischen Vergleich, explodierten in den Februarwochen des Jahres 1889: Kopfschuss, Strychninvergiftung, aufgeschnittene Pulsadern, Aufschlitzen der Halsschlagader, ein Sprung aus dem dritten Stock. Ein Suizid durch Pistolenschuss sogar in Laxenburg, Rudolfs Sommerresidenz. In zehn Jahren wird seine Tochter Erzsi dort Reitturniere veranstalten. Und beim Tennismatch mit ihrer ersten Liebe flirten.

Sie war es auch, die laut Rudolfs Testament sein Jagdschloss in Mayerling erben sollte – was Franz Joseph nicht gutheißen konnte. Er kaufte es der Fünfjährigen noch im Februar 1889 in aller Stille ab. Ebenfalls in diesem Winter kam der vom Sterben besessene Komponist Anton Bruckner am Ort von Mord und Selbstmord im Wienerwald vorbei. Er wollte Erkundigungen bei der Bevölkerung in Mayerling einholen, sah jedoch niemanden. Lediglich hinter einem erleuchteten Fenster meinte er verschleierte Gesichter ausmachen zu können. Er täuschte sich nicht. Maria Euphrasia Kaufmann, die Priorin der Unbeschuhten Karmelitinnen in Baumgarten, war bereits mit einigen Mitschwestern in Mayerling eingezogen. In ihrer Begleitung kam der Architekt Josef Schmalzhofer. Der Befehl des Kaisers lautete, das Jagdschloss in ein Nonnenkloster umzubauen. Die Karmelitinnen waren schon da, noch bevor Schmalzhofer die ersten Fotos und Zeichnungen anfertigen konnte. Anton Bruckner wusste somit etwas, das erst am 9. April 1889 öffentlich verlautbart wurde. Nämlich dass in Mayerling ein bis heute bestehendes Kloster einzurichten sei und die Nonnen dort unablässig beten sollten für das Seelenheil des (atheistischen) Kronprinzen. Und, wenn es nach Erzsi ging, auch für das der „armen Kleinen“, wie sie die minderjährig verstorbene Freiin von Vetsera zu nennen pflegte. Einst wurde sie selbst so genannt, nämlich im Abschiedsbrief ihres Vaters an ihre Mutter.

Im Refektorium liegt immer ein Totenschädel auf dem Platz der jeweiligen Priorin. Wie früher in Rudolfs Arbeitszimmer in der Hofburg.

Es hat sich ein Verein gebildet …

Die „Religion“ des Kronprinzen war der Liberalismus gewesen, eine der fortschrittlichen politischen Richtungen seiner Zeit. Mit seinen Verbündeten in der Wiener Presse und Wissenschaft sowie in der ungarischen Reichshälfte und in Frankreich träumte Rudolf den großen Traum des 19. Jahrhunderts von Gleichheit und Prosperität. Aus diesem Grund wurde sein Tod auch von so vielen als Anfang vom Ende Österreich-Ungarns erlebt. Umgeben von der reaktionären Hofkamarilla und auf Befehl seines Vaters Tag und Nacht beschattet, hatte Rudolf längst erkannt, dass die traditionsüberfrachtete Welt des Kaisers der Vergangenheit angehörte. Und da er nicht in der Vergangenheit leben wollte, war er gegangen.

Das liberale Konzept förderte den Wirtschaftsaufschwung mit dem Ziel, mehr Wohlstand für alle durch Industrialisierung der großteils noch agrarischen Gebiete in der österreichisch-ungarischen Monarchie zu erreichen. Eine Steigerung der Güterproduktion sollte mit mehr Freiheit für den Einzelnen durch Demokratisierung einhergehen. Wissenschaft und Forschung sollten neue Technologien entwickeln, und dieses Wissen sollte wiederum zum Wohle aller eingesetzt werden. Ein ganz besonderes Lieblingsprojekt des Kronprinzen war die „Elektrische Ausstellung“, die vom 16. August bis zum 31. Oktober 1883 in der Wiener Rotunde die Massen anlockte. In diesen Wochen wurde im Laxenburger Schloss Rudolfs Tochter Erzsi geboren, am 2. September 1883. Anlässlich der Taufe der kleinen Erzherzogin konnte am 5. September die internationale „Elektrische Ausstellung“ gratis besucht werden.

Ihr Vater hatte seine Begeisterung bei der Eröffnungsrede nicht zurückgehalten: „Die Zukunft ist eine große – und eine weitreichende, kaum zu berechnende Umwälzung (…). Und ein Meer von Licht erstrahle aus dieser Stadt und neuer Fortschritt gehe aus ihr hervor!“ Der Adel habe bei dieser Gelegenheit wieder einmal durch Desinteresse „geglänzt“, konstatierte der Kronprinz enttäuscht in einem Brief an seinen Freund, den einflussreichen Journalisten Moritz Szeps: „Niemand war da. Erzherzog Albrecht verzog das Gesicht auf das entsetzlichste.“ Kein Wunder – der alte Feldmarschall fand Worte wie „Umwälzung“, „Fortschritt“ und dergleichen aus dem Mund des Mannes, den man für den zukünftigen Kaiser hielt, in höchstem Maß abschreckend. Rudolfs Mutter, Kaiserin Elisabeth, die sich in ihren Gedichten „Titania“ nannte, war der Meinung, ihr Sohn lege aufgrund seiner Vorliebe für Naturwissenschaft und Technik ein übersteigertes Selbstwertgefühl an den Tag und fühle sich über seinen altmodischen Vater („Oberon“) erhaben. Sie erfuhr vom Inhalt der Rede und spottete in einem Gedicht:

„Strahlt die Elektricität, Muss das Gas erbleichen, selbst des Ob’rons Majestät Hier muss sie jetzt weichen.“

Demokratie, Industrialisierung und Wissenschaft waren die Säulen, auf denen die Reformpläne des Kronprinzen aufbauten. Sie waren den Machtträgern Adel und Klerus diametral entgegengesetzt.

Rudolf wollte Österreich hinausführen aus der Allianz mit dem deutschen Kaiserreich, hin zu einem Bündnis mit England und Frankreich. Abgesehen von seinen häuslichen Querelen mit dem allmächtigen Vater und der nicht zu ihm passenden Ehefrau wäre er wohl ein besserer Vermittler in politischen Fragen gewesen als die meisten Habsburger, denn er kannte die richtigen Leute, fortschrittlich eingestellte ausländische Politiker, die tonangebenden Journalisten, Universitätsprofessoren. Auch die nationalistischen Spannungen auf dem Balkan, die schließlich 1914 zu den Schüssen von Sarajevo führten, wollte er lösen. Eine Option sah er in der Staatsform der konstitutionellen Monarchie mit einem funktionierenden Parlament und Mandatsverteilungen quer durch die Parteien. Keine Nationalität sollte über der anderen stehen. Die Benachteiligung durch die Sprache in den Ämtern, Gerichten oder beim Militär sollte aufgehoben werden.

Hehre Worte für jemanden, der zwar einen gewissen Glamour beim Denken ausstrahlte, aber völlig unfähig war zu handeln. Ein Vorkämpfer des Individualismus, der es selbst nicht schaffte, als Individualist erfolgreich zu leben. Vergnügen artete bei ihm stets in sinnlosem Exzess aus. Rudolf forderte das Absolute in Gedanken und Gefühlen, doch er wurde in allem enttäuscht. Ein unglückseliger Überprivilegierter.

Der Liberalismus hatte zu grenzenlosem Reichtum für wenige und schrankenlosem Elend für unendlich viele geführt. Das Scheitern ihrer Ideen suchten die meisten Liberalen in äußeren Ursachen. Die dem Liberalismus immanenten Gründe für seinen Niedergang blendeten sie aus. Ein Beispiel:

Was passiert mit einem tschechischen Schneider, dessen Handwerksstube einer Textilfabrik weichen muss? Er wird als Arbeiter in dieser neuen Fabrik eingestellt. Möglich, dass sich seine Arbeitszeit verkürzt. Möglich, dass sich im Verhältnis dazu sein Lohn erhöht. Aber früher kannte er seine Kundschaft, sprach mit den Leuten, ärgerte sich vielleicht über einen Kunden. Nun ist er ein gesichtsloser Sklave einer gesichtslosen Maschine. Er hat keinen Laden mehr, den er seinen Kindern vererben könnte. Daher schickt er seine beiden Söhne nach Wien. Sie sollen in der Hauptstadt auf Arbeitssuche gehen. Der weniger gebildete Sohn findet keine Arbeit, er verzweifelt, schließt sich schließlich den Antisemiten unter dem späteren Wiener Bürgermeister Karl Lueger an. Der lernwillige Sohn bildet sich in Wien weiter und wird ein panslawistischer Fanatiker. Szenarien dieser Art gehörten zum Wiener Alltag.

Die Folgen des Liberalismus waren jedenfalls nicht rosig. Im Gegenteil, das liberale Ideal hatte gesellschaftlich ziemlich abgewirtschaftet. Neue Strömungen fanden ihre Anhänger und die Vorläufer der heute noch existierenden Parteien begannen sich zu formieren. Karl Lueger gehörte nach zahlreichen politischen „Zwischenstationen“ zu den Gründern der christlich-sozialen Partei, der Vorläuferorganisation der ÖVP. Und auch das durch den hemmungslosen Liberalismus überhaupt erst entstandene Industrieproletariat kämpfte im Jahr 1889 verstärkt um seine Rechte.

Vier Wochen vor „Mayerling“, das die Grundfesten der österreichisch-ungarischen Monarchie erschütterte, hatte im niederösterreichischen Hainfeld ein Ereignis stattgefunden, das für Erzsi einmal fast genauso große Bedeutung erlangen sollte wie der frühe Tod ihres Vaters. 110 Delegierte aus fast allen Kronländern waren Ende Dezember 1888 nach Hainfeld gekommen, um Viktor Adlers Vermittlungsversuche zwischen der gemäßigten und der revolutionären Richtung in der Arbeiterbewegung mit einer Neugründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) zu besiegeln. Die Richtungskämpfe wurden jedoch nicht wirklich ausgeräumt und ließen sich auch nie ganz wegdiskutieren. Sie spielten in den 1920er-und 1930er-Jahren, als Erzsi sich in der Partei engagierte, eine große Rolle und brechen in der SPÖ bis heute immer wieder auf. Als die Schauspielerin Erni Mangold anlässlich ihres 92. Geburtstags ein TV-Interview gab, sagte sie, in ihrem Herzen sei sie Sozialdemokratin und werde es immer bleiben. Aber zu Wahlen gehe sie seit über 30 Jahren nicht. „Seit dem Vranitzky schon nicht mehr“, erklärte sie. „So einer passt nicht.“ Sie meinte damit, in ihren Augen könne ein Banker nicht Obmann einer Arbeiterpartei sein.

Am 1. Jänner 1889 war die bedeutsame Einigung jedenfalls vollzogen. Der Hainfelder Parteitag markierte das Ende der heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Arbeiterbewegung, die zu ihrer Spaltung in feindliche Fraktionen geführt hatten. Die geeinte Sozialdemokratie verstand sich als marxistische Partei, wobei die marxistische Theorie den spezifischen Verhältnissen des Landes angepasst werden sollte. Die Einigung bescherte der Partei einen großen Aufschwung. 50.000 Mitglieder zählten die sozialdemokratischen Organisationen bereits im Jahr 1890.

Viktor Adler: Armenarzt, Journalist, Politiker, 1917

Der Arzt und Politiker Viktor Adler konnte deshalb so integrativ für die verschiedenen Flügel der Partei wirken, weil er sich als Undercover-Journalist in Günter-Wallraff-Manier in die berüchtigten Wienerberger Ziegelwerke eingeschlichen hatte, um anschließend das unvorstellbare Elend der dort tätigen Männer, Frauen und Kinder in der Zeitschrift „Gleichheit“ zu beschreiben. Aus der „Gleichheit“ wird noch 1889 die „Arbeiter-Zeitung“ hervorgehen, die ab 1970 – als es offenbar keine Arbeiter mehr gab – „AZ“ heißen wird und bis 1991 als Organ der österreichischen Sozialdemokraten erscheinen sollte.

Gelegentlich sieht man bei Hausabbrüchen in Wien alte Ziegelsteine, die den Stempel „HD“ tragen. Sie stammen aus dem von Adler beschriebenen Ziegelwerk des Ringstraßenmillionärs Heinrich Drasche. Der Lohn der „Wienerberger“-Arbeiter stand im umgekehrten Verhältnis zur Länge ihres Arbeitstages und reichte kaum zum Überleben. Noch dazu wurde er in Wertmarken ausbezahlt. Geld erhielten die Werktätigen kaum. Die Wertmarken mussten in der Werkskantine eingelöst werden, die teurer war als durchschnittliche Gastbetriebe und Essen von minderer Qualität ausgab. Fast alle Ziegelarbeiter, größtenteils Arbeitsmigranten aus dem heutigen Tschechien, man nannte sie daher „Ziegelböhm“, waren unterernährt, krank und lebten in fürchterlichen hygienischen Verhältnissen. Kinder unter zwölf Jahren arbeiteten von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang. Sogar die von jeglicher Realität abgeschirmte Erzsi in der Hofburg erfuhr später, als Teenager, von den Zuständen am Wienerberg.

Viktor Adler wurde mit der Veröffentlichung seiner Beobachtungen zu einem sozialistischen „Helden“, der sowohl von den linken als auch den eher gemäßigten Sozialdemokraten akzeptiert wurde. Ohne die Wienerberger-Reportagen wäre es wohl nicht zum Einigungsparteitag gekommen. Doch die Ideen zur Verbesserung des Loses der Arbeitenden reichten schon weiter zurück.

„Was wir ersehnen von der Zukunft Fernen, Dass Arbeit und Brot uns gerüstet stehen, Dass unsere Kinder in der Schule lernen Und unsere Alten nicht mehr betteln gehen.“

Dieses Gedicht von Ferdinand Freiligrath, dem langmähnigen deutschen Freigeist der bürgerlichen Revolution von 1848, nahm die Arbeiterbewegung in ihr Kulturgut auf, um ihr Programm der Armutsbekämpfung im 19. Jahrhundert voranzutreiben. Die Botschaft wollte unters Volk gebracht werden, und zu diesem Zweck gründeten sich schon ab 1867 zahlreiche Bildungs- und Kulturvereine, in Wien und in anderen größeren und kleineren Städten. Ihre Proponenten organisierten Bildungsprogramme für Arbeiter und zunehmend auch für Arbeiterinnen, denn ungelernte Frauen ohne Geld und Wohnung strömten in Massen in die Haupt- und Residenzstadt. Vorträge, Kurse, Diskussionen, neu eingerichtete Arbeiterbibliotheken sollten helfen, aus kaum gebildeten Arbeitssklaven klassenbewusste Proletarierinnen und Proletarier zu machen. In Wien und Wiener Neustadt erschienen – oft verboten und daher noch unregelmäßig – die ersten Zeitungen der im Entstehen begriffenen Arbeiterbewegung. Ferdinand Lassalles Ideen, wonach der Staat Produktionsgenossenschaften schaffen sollte, setzten sich, von Deutschland kommend, auch in Österreich durch. Wie für die deutsche Sozialdemokratie hieß der erste Schritt: Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts für Männer. Viele Frauen in der Bewegung verlangten schon damals das Wahlrecht für alle, doch die Männer, die das Sagen hatten, meinten: Klasse schlage Geschlecht. Im Klartext hieß das, zuerst wählen einmal alle Männer und dann werde man weitersehen.

Bald gewannen jene Kräfte innerhalb der zerstrittenen Arbeiterbewegung an Boden, die sich für eine eigene Partei stark machten. So kam es zu Ostern 1874 im burgenländischen Neudörfl zur Gründung der SDAP. Damals gehörte der kleine Ort übrigens zur ungarischen Reichshälfte.

Der „Schwarze Freitag“ von 1873, als die Börse krachte, beendete schlagartig die Ära des Liberalismus. Rasch herrschte hohe Arbeitslosigkeit, es kam zu polizeilichen Verfolgungen der hungernden Proletarier, die sich organisieren wollten, und im Endeffekt durch Spaltungen zum Beinahe-Ende der jungen Arbeiterbewegung. Schließlich gelang es Viktor Adler, mit seiner Zeitung „Gleichheit“ einen neuen Sammelpunkt zu schaffen, der 1888/89 zur Neugründung der SDAP auf dem Hainfelder Einigungsparteitag führte.

30 Jahre später. Monarchie und Adel sind abgeschafft. Frauen nehmen erstmals an Wahlen teil. In diesem Jahr 1919 wird die Tochter des Kronprinzen Rudolf, Elisabeth Windisch-Graetz, eingeschriebenes Mitglied der nun staatstragenden sozialdemokratischen Partei.

Und noch einmal zurück: Am Karsamstag 1889 spielte Anton Bruckner Mozarts „Te Deum“ in der Hofburgkapelle, wo nur wenige Wochen davor Rudolfs einbalsamierte Leiche zur Schau gestellt worden war. In der oberösterreichischen Heimat des Organisten wurde an diesem Tag, dem 20. April 1889, dem Ehepaar Klara und Alois Hitler ein Baby geboren. Der Bub erhielt den Namen Adolf. Die verschiedenen Ausprägungen des Faschismus und nicht zuletzt seine Folgen werden auch Erzsis Leben und das ihrer Angehörigen aus den Angeln heben.