Kitabı oku: «Mrs. Lewis»

Über die Autorin

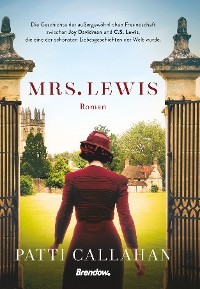

Patti Callahan (die auch unter Patti Callahan Henry als Autorin bekannt ist) hat bereits vierzehn Romane geschrieben, die auf der Bestsellerliste der New York Times standen.

Die Recherche zu Mrs. Lewis brachte Patti in Kontakt mit Joy Davidmans Sohn Douglas Gresham, der ihr großzügig seine Zeit schenkte und ihr unschätzbare Einblicke in das Leben seiner Mutter mit C. S. („Jack“) Lewis gab.

Heute lebt Patti Callahan mit ihrem Mann sowohl in Mountain Brook, Alabama, als auch in Bluffton, South Carolina.

PATTI CALLAHAN

MRS. LEWIS

Die Geschichte der außergewöhnlichen Freundschaft

zwischen Joy Davidman und C. S. Lewis,

die eine der schönsten Liebesgeschichten der Welt wurde.

Aus dem amerikanischen Englisch von Christian Rendel

Für Joy und Jack.

Mit großer Liebe

Der Trost des Märchens, die Freude über den glücklichen Ausgang oder, richtiger, die gute Katastrophe, die plötzliche Wendung zum Guten … diese Freude, welche das Märchen so vortrefflich zu bereiten weiß …, ist … eine plötzliche und wunderbare Gnade.

J. R. R. Tolkien, „Über Märchen“

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Prolog

Teil I: Amerika

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Teil II: England

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Teil III: Amerika

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Teil IV: England

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Epilog

Nachwort der Autorin

Quellen

PROLOG

ASLAN

Du hättest mich nicht gerufen, wenn ich dich nicht gerufen hätte.

„Der silberne Sessel“, C. S. Lewis

1926 Bronx, New York

Es war von Anfang an der große Löwe, der uns zusammenbrachte. Das ist mir jetzt klar. Das wilde wie zärtliche Tier zog uns zueinander. Langsam, unausweichlich, durch die Zeit, über einen Ozean hinweg und gegen die wehrhaften Festungsmauern unseres Lebens. Leicht würde er es uns nicht machen – das ist nicht seine Art.

Es war der Sommer 1926. Mein kleiner Bruder Howie war sieben Jahre alt, ich war elf. Ich kniete mich neben sein Bett und rüttelte ihn sanft an der Schulter.

„Los, gehen wir“, flüsterte ich. „Sie schlafen jetzt.“

An jenem Tag war ich mit meinem Zeugnis nach Hause gekommen, und in der langen Reihe aus lauter „Sehr guts“ hatte sich ein einziges unauslöschliches „Gut“ in das Büttenpapier eingeprägt.

„Vater.“ Ich hatte ihm auf die Schulter getippt, und er hatte aufgeblickt von den Aufsätzen seiner Studenten, die er gerade mit dem Rotstift bearbeitete. „Hier ist mein Zeugnis.“

Seine Augen überflogen das Blatt durch die Brillengläser, die er ganz in der Tradition seiner ukrainischen Vorfahren auf seiner äußersten Nasenspitze balancierte. Er war als Kind nach Amerika gekommen, und auf Ellis Island war sein Name von Yosef zu Joseph geändert worden.

Er bäumte sich vor mir auf und hob seine Hand. Ich hätte zurückweichen können; ich wusste ja, was kommen würde in einer Familie, in der Anpassung und Leistung an oberster Stelle standen.

Seine Hand flog durch den Raum zwischen uns – den Raum, in dem es vor Erwartung von Anerkennung und Lob flimmerte – und traf mit einem Klatschen auf meine linke Wange – ein Geräusch, das mir wohlvertraut war. Mein Gesicht zuckte nach rechts. Meine Wange brannte lange, so wie immer. Und lange genug für die verbale Abreibung, die nun folgte. „In dieser Familie ist kein Platz für schludrige Arbeit!“

Nein, dafür war nirgendwo Platz. Mit elf Jahren war ich im zweiten Jahr der Highschool. Ich musste mir mehr Mühe geben, besser sein, jede Schande erdulden, bis ich Erfolg hatte und meinen Wert beweisen konnte.

Nachts aber hatten Howie und ich unsere Geheimnisse. In der Dunkelheit seines Zimmers stand er auf und verfing sich mit seinen kleinen Turnschuhen in der Bettdecke. Er lächelte mich an. „Ich habe schon meine Schuhe an. Ich bin fertig.“

Ich unterdrückte ein Lachen und nahm seine Hand. Mucksmäuschenstill standen wir da und lauschten, ob wir irgendjemanden atmen hörten. Nichts.

„Gehen wir“, sagte ich, und er legte seine kleine Hand in meine: ein Zeichen des Vertrauens.

Wir schlichen uns aus dem rotbraunen Sandsteinbau hinaus auf die leeren Straßen der Bronx, der Gestank des feuchten Abfalls ebenso stechend in unseren Nasen wie der Geruch der U-Bahn-Schächte. Die Bürgersteige waren dunkle Flüsse, die Straßenlampen kleine Monde und die aufragenden Gebäude Schutzwälle vor der Außenwelt. Zu dieser mitternächtlichen Stunde war die Stadt still, von einer trügerischen Sicherheit. Howie und ich waren unterwegs, um andere Tiere zu besuchen, die ebenso eingesperrt und gezwungen waren, sich in einer Welt, die sie nicht verstanden, zahm zu verhalten: die Bewohner des Zoos der Bronx.

Binnen Minuten erreichten wir das Tor an der Fordham Road und blieben wie immer stehen, um stumm den Rockefeller-Springbrunnen zu betrachten – drei Ebenen von aus Marmor gehauenen Kindern, die in Muschelschalen saßen, getragen von Meerjungfrauen auf erhobenen Armen oder starken Köpfen, die Mittelsäule umwunden von der großen Schlange, die zum Verschlingen das Maul aufriss. Das Wasser fiel prasselnd wie ein Platzregen über die Skulptur herab und übertönte unsere Schritte und unser Flüstern. Wir erreichten das kleine Loch an der gegenüberliegenden Seite des Zauns und schlüpften hindurch.

Wir liebten unsere heimlichen Ausflüge in den mitternächtlichen Zoo: das Papageienhaus mit den farbenfrohen Kreaturen darin; das Flusspferd, Peter der Große; ein Flughund; das Reptilienhaus, in dem es vor fremdartigen, beängstigenden Geschöpfen wimmelte. Wenn wir uns davonschlichen, war dies für uns sowohl die Belohnung dafür, dass wir das Familienleben so tapfer ertragen hatten, als auch unsere unsichtbare Rebellion. Der Bronx River strömte mitten durch den Zoo; die Schlange aus dunklem Wasser, die wie ein weiteres lebendiges Tier wirkte, das von außen eindrang, das Gelände in zwei Hälften teilte und dann wieder entkam, weil es den Weg nach draußen kannte.

Und dann war da das Löwengehege, ein dunkles, von einem hohen Zaun umgebenes und baumreiches Gelände. Dort zog es mich hin, als ob diese Tiere mir gehörten, oder ich ihnen.

„Sultan.“ Meine Stimme hallte durch die Nacht. „Boudin Maid.“

Die beiden Berberlöwen bewegten sich gemächlich vorwärts, setzten Tatze für Tatze auf den Boden, und näherten sich mit den kraftvollen Muskeln, die sich unter ihrem Fell abzeichneten, dem Zaun. Große Anmut umgab sie, ganz so, als hätten sie ihr Schicksal verstanden und mit brüllender Würde akzeptiert. Ihre mächtigen Mähnen waren wie ein tief verschlungener Wald. Ich verlor mich im endlosen Universum ihrer großen, bernsteinfarbenen Augen, als sie mir erlaubten, ja mich einluden, durch die Eisenstäbe zu greifen und meine Finger in ihrem Fell zu vergraben. Sie waren zahm, hatten ihre wilde Natur längst abgelegt, und ich fühlte mich ihnen auf eine Weise verwandt, dass mein Innerstes erbebte.

Sie erwiderten meinen Blick und drückten ihr warmes Gewicht gegen meine Handfläche, und ich wusste längst, dass die Gefangenschaft ihre Seelen gebrochen hatte.

„Es tut mir leid“, flüsterte ich jedes Mal. „Eigentlich müssten wir frei sein.“

Teil I

AMERIKA

ASLAN

Um die Dunkelheit da draußen zu besiegen, musst du die Dunkelheit in dir selbst besiegen.

„Die Reise auf der Morgenröte“, C. S. Lewis

1

Begin again, must I begin again Who have begun so many loves in fire

„Sonnet I“, Joy Davidman

1946 Ossining, New York

Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich zu verlieben, und glücklose Affären hatte ich auf verschiedenste Weisen begonnen. Dieses Mal aber betraf es die Ehe.

Die Welt, sie verändert sich in einem Augenblick. Und ich habe es wieder und wieder erlebt, wie Leute sich durchmogeln, weil sie meinen, sie hätten im Schutze eines sicheren Lebens alles im Griff. Doch das Leben lässt sich nicht so einfach kontrollieren, jedenfalls nicht so, als dass wir vor den Tragödien des Herzens geschützt wären. Ich hätte das schon längst wissen müssen; ich hätte vorbereitet sein müssen.

„Joy.“ Bills Stimme klang über die Telefonleitung so zittrig, dass ich dachte, er hätte vielleicht einen Autounfall erlitten oder Schlimmeres. „Ich breche wieder zusammen, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll.“

„Bill.“ Ich klemmte mir den schwarzen Telefonhörer zwischen Ohr und Schulter, das dicke Kabel baumelte hin und her, während ich unseren Sohn Douglas vor meiner Brust in den Armen wiegte. „Atme tief durch. Es ist alles gut. Es ist nur deine alte Angst. Du bist nicht mehr im Krieg. Du bist in Sicherheit.“

„Es ist nicht alles gut, Joy. Ich halte das nicht mehr aus.“

Die Panik ließ seine Stimme brechen, aber ich verstand ihn trotzdem. Ich wusste, ich konnte ihn durch meine Worte von diesem Abgrund wegholen, wie ich es schon an manch anderen Abenden getan hatte. Vielleicht würde er sich betrinken, bevor alles vorbei war, aber ich wusste, ich konnte ihn beruhigen.

„Komm nach Hause, Poogle. Komm einfach nach Hause.“ Ich gebrauchte den Kosenamen, den wir für uns und unsere Kinder gebrauchten, wie einen Lockruf.

„Ich komme nicht nach Hause, Joy. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals zurückkomme.“

„Bill!“ Ich dachte schon, er hätte aufgelegt, doch dann hörte ich ihn schwer atmen. Ein und aus, so als ob jemand das Leben aus ihm herausquetschte. Anschließend brach die Verbindung ab und das schrille Summen vibrierte wie eine Stimmgabel in meinem Ohr – bis hinunter in mein Herz, wo meine eigene Angst lauerte, die in sich zusammengerollt nur auf den Moment wartete, wann sie endlich zuschlagen würde.

„Nein!“, schrie ich in die tote Leitung.

Bills Büronummer wusste ich auswendig. Ich rief ihn zurück, wieder und wieder, aber es klingelte bloß endlos, während ich wie ein Mantra vor mich hinmurmelte: „Geh dran, geh dran, geh dran.“ Als ob ich ihn von unserer Küche aus, wo ich mit dem Rücken an den lindgrünen Linoleumtresen gelehnt stand, irgendwie hätte beeinflussen können. Irgendwann gab ich auf. Es gab nichts mehr, was ich hätte tun können. Ich konnte ja nicht unsere Babys zurücklassen und mich auf die Suche nach ihm machen. Er hatte das Auto dabei, und ich hatte niemanden, der mir hätte helfen können. Ich hatte auch keine Ahnung, wo er hätte sein können, außer in irgendeiner Bar, und davon gibt es in New York City Hunderte.

So abgeschnitten von allem, konnte ich mir nur selbst die Schuld dafür geben. Schließlich war ich diejenige gewesen, die darauf gedrängt hatte, aus der Stadt an diesen verlassenen und schrecklichen Ort zu ziehen, weit weg von meinen Schriftsteller-Freunden und Kontakten in der Verlagswelt. Ich hatte angefangen zu glauben, dass ich nie eine Dichterin, eine Romanautorin, eine Freundin oder Liebhaberin gewesen war, nie als etwas anderes existiert hatte, denn als Ehefrau und Mutter. Und der Umzug war mein jämmerlicher Versuch gewesen, Bill von einer Affäre mit einer Blondine in Manhattan wegzulocken. Verzweiflung treibt einen dazu, eine Dummheit für Vernunft zu halten.

Ob er vielleicht bei einer anderen Frau steckte und seinen Zusammenbruch nur vortäuschte? Allzu weit hergeholt schien mir das nicht, obwohl seine Verrücktheit auch ihre Grenzen hatte.

Vielleicht aber auch nicht.

Unser Haus im Hudson-Tal, am äußersten Rand des New Yorker Vorortes Ossining, war eine kleine Holzhütte, die wir Maple Lodge nannten. Sie besaß ein Schrägdach und ächzte bei jeder Bewegung, die unsere kleine Familie darin machte: Bill; der kleine Davy, der auf seinen kurzen Beinen durch die Gegend fegte wie eine unkontrollierbare Atombombe; und Douglas, das Baby. Oft fühlte es sich so an, als könnte nicht einmal das Fundament des Hauses unserer Rastlosigkeit standhalten. Ich war einunddreißig, umgeben von Büchern, zwei Katzen und zwei Söhnen, und ich fühlte mich genauso alt wie das Haus.

Ich vermisste meine Freunde, das bunte Treiben in der Stadt, die Verlagspartys und den literarischen Klatsch. Ich vermisste meine Nachbarn. Und ich vermisste mich selbst.

Die Nacht legte sich um meine Söhne und mich; sie drückte mit drohender Schwere dunkel gegen die Fensterscheiben. Douglas mit seinem braunen Lockenkopf und seinen Apfelwangen döste, die warme Milchflasche an seinem Mund baumelnd, während Davy seine Spielzeugautos über die Holzdielen zerrte, ohne die Kratzer auch nur zu bemerken, die sie hinterließen.

Panisch tigerte ich durch das Haus und wartete auf eine Nachricht von Bill. Ich fluchte. Ich schimpfte. Ich schlug meine Faust in die weichen Kissen unserer verschlissenen Couch. Nachdem ich die Jungen gefüttert und gebadet hatte, rief ich meine Eltern und ein paar Freunde an – sie hatten nichts von Bill gehört. Wie lange würde er wegbleiben? Was sollte ich machen, wenn uns das Essen ausging? Das nächste Lebensmittelgeschäft war Meilen entfernt.

„Ruhig Blut“, ermahnte ich mich selbst immer wieder. „Es ist nicht sein erster Zusammenbruch.“ Das stimmte, und die Aussicht, dass so etwas wieder passieren könnte, schwebte stets über uns wie ein Gespenst. Seinen schlimmsten Zusammenbruch hatte ich nicht miterlebt. Er war nach seiner Zeit im spanischen Bürgerkrieg, noch bevor wir uns kennenlernten. Damals hatte er versucht, das zu tun, was ich jetzt am meisten fürchtete – sich umzubringen. Die Traumata, die der Krieg bei ihm zurückgelassen hatten und die seine Seele schüttelten wie würgten, waren unerträglich geworden.

Ich stellte mir Bill vor, wie ich ihn kennengelernt hatte – jenen leidenschaftlichen, jungen Mann, der mit seiner schlaksigen Gestalt und seinem breiten Lächeln hinter dem dicken Schnurrbart in die League of American Writers geschlendert kam. Durch seinen Mut und seinen Idealismus fühlte ich mich sofort zu ihm hingezogen, zu einem Mann, der freiwillig in ein fernes, gespaltenes Land gezogen war, um zu kämpfen, wo es nötig war. Später hörte ich denselben charmanten Mann in den Musikkneipen von Greenwich Village Gitarre spielen und verliebte mich noch mehr.

Ich war überwältigt und überrumpelt von der Leidenschaft und Unmittelbarkeit, mit der unsere Körper wie Seelen zueinander fanden. Zwar war er verheiratet, als wir uns trafen, aber er hatte mir versichert: „Das war nie etwas Echtes. Es ist nichts im Vergleich zu dir und mir.“

Drei Tage nachdem seine Scheidung rechtskräftig war, heirateten wir in der McDowell-Künstlerkolonie, was wie ein Symbol für das war, was uns verband – die Hingabe an unser Handwerk. Zwei Schriftsteller. Eine Ehe. Ein Leben. Doch nun waren es eben diese Leidenschaft und dieser Idealismus, die an ihm zerrten, seinen Geist aus der Bahn warfen und ihn zurück zur Flasche trieben.

Etwa gegen Mitternacht stand ich an der Wiege unseres Babys, mein Herz pochte so stark wie Hammerschläge. Es gab nichts, überhaupt nichts, was ich tun konnte, um meinen Mann zu retten. Ich spürte, wie meine unerschrockene Fassade bröckelte und mein Ego eine Bruchlandung hinlegte.

Ich holte tief Luft, vielleicht war es der erste demütige Atemzug meines Lebens, und ließ mich so auf die Knie fallen, dass von den harten Dielen ein starker Schmerz meine Beine durchschoss. Ich neigte meinen Kopf, und Tränen sammelten sich in meinen Mundwinkeln, während ich um Hilfe betete.

Ich betete!

Zu Gott?

Ich glaubte nicht an Gott. Ich war Atheistin.

Aber da war ich – auf den Knien.

Diesen winzigen Spalt in meiner Seele, mitten in dieser panischen Angst, während ich um Hilfe rief, erkannte der listige Löwe als seine Chance. Gott kam herein. Er trat in die Risse meines Herzens, als hätte er schon lange darauf gewartet, eine Öffnung zu finden. Und eine Wärme legte sich über mich; ein Strom des Friedens durchflutete mich. Zum ersten Mal in meinem ganzen Leben fühlte ich mich vollkommen erkannt und geliebt. Ich spürte, dass er bei mir war, ja, dass er immer bei mir gewesen ist.

Diese Offenbarung hielt nicht lange an, nicht einmal eine Minute, und doch war sie für immer. Zeit existierte nicht wie ein Von-Augenblick-zu-Augenblick-Metronom, sondern als Ewigkeit. Es war, als ob Grenzen verwischten – zwischen meinem Körper und der Umgebung, zwischen meinem Herzen und meiner Seele, zwischen Angst und Frieden. Alles in mir wiegte sich in einer liebevollen Gegenwart.

Mein Herzschlag beruhigte sich, und die Tränen versiegten. Ich beugte mich vor und legte meine feuchte Wange auf den Boden. „Warum hast du so lange gewartet? Warum habe ich so lange gewartet?“ Ich lag da in dieser Stille, ehe ich fragte: „Und jetzt?“

Er antwortete nicht. Jedenfalls nicht so, dass da eine Stimme war, doch irgendwie fand ich die Kraft aufzustehen, voller Dankbarkeit auf meine Kinder zu schauen und abzuwarten, was als Nächstes passieren würde.

Gott brachte in diesem Moment nichts in Ordnung, aber darum ging es auch gar nicht. Ich wusste immer noch nicht, wo Bill steckte, und fürchtete weiterhin um sein Leben, aber es schien nun so, dass jemand, mein Schöpfer, mitten in alledem bei mir war. Dieser Jemand war ebenso real wie meine Söhne in ihren Betten, wie der Sturm, der an den Fensterrahmen rüttelte, und wie meine Knie auf den harten Dielen.

Letzten Endes war Bill, nachdem er durch die Straßen gezogen war und sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hatte, in ein Taxi gekrochen, das ihn kurz vor dem Morgengrauen wieder zu uns brachte. Als er durch die Tür kam, nahm ich sein Gesicht in meine Hände, roch die Schnapsfahne und sagte ihm, dass ich ihn liebte und jetzt wüsste, dass es einen Gott gab, der uns beide liebte. Ich versprach ihm, dass wir gemeinsam unseren Weg finden würden.

Im Lauf der Zeit stapelten sich auf unserem Couchtisch Bücher über Geschichte und Philosophie, religiöse Texte und Traktate, aber wir wussten uns immer noch keinen Reim auf dieses Erlebnis zu machen, von dem ich wusste, dass es genauso real gewesen war wie mein Herzschlag. Wenn es einen Gott gab, und das stand für mich felsenfest, wie zeigte er sich dann in der Welt? Wie sollte ich mich ihm nähern, wenn überhaupt? Oder war das ganze Erlebnis nur ein kurzer Moment der Erleuchtung gewesen, das aber nichts veränderte? Eine Bekehrung war das ganz gewiss nicht; ich hatte lediglich verstanden, dass noch etwas Größeres existierte. Ich wollte mehr darüber wissen. Viel mehr.

Wir waren mittlerweile umgezogen – in ein verschachteltes Bauernhaus nach Staatsburg, New York –, als eines Nachmittags im Frühling ein drei Jahre altes Exemplar der Zeitschrift Atlantic Monthly von 1946 mit der Titelseite nach unten auf dem Küchentisch lag und als Untersetzer für Bills Kaffeebecher diente. Ich schob den Becher zur Seite und blätterte die Zeitschrift durch, während unsere Söhne ihr Schläfchen hielten. Als ich sie wahllos aufschlug, erblickte ich den Artikel eines Professors namens Chad Walsh vom Beloit College in Wisconsin. Die Überschrift lautete „Apostel für die Skeptiker“. Der Artikel befasste sich eingehend mit einem englischen Oxford-Gelehrten, einem Mann namens C. S. Lewis, der ein bekehrter Atheist war. Mir war dieser Autor bereits bekannt, ich hatte sogar Bücher von ihm gelesen – Das Schloss und die Insel und Die große Scheidung. Beide Werke enthielten eine Wahrheit, die ich erst jetzt imstande war, langsam zu verstehen. Ich fing an, den Artikel zu lesen, doch erst als Douglas meinen Namen rief, konnte ich mich von der Geschichte dieses Schriftstellers und Hochschullehrers lösen, der durch seinen klaren, erhellenden Schreibstil, seine Logik und seinen Intellekt viele amerikanische Leser angesprochen hatte.

Bald darauf hatte ich alles gelesen, was Lewis geschrieben hatte – über ein Dutzend Bücher, darunter auch ein dünner Roman von so beißender Satire, dass es mich immer wieder zu der Weisheit hinzog, die sich in der Geschichte verbarg: Dienstanweisung für einen Unterteufel.

„Bill.“ Es war während irgendeines Abendessens, während die Jungs gerade ihre Spaghetti aufrollten, als ich das Buch Die große Scheidung von Lewis hochhielt, das ich gerade zum zweiten Mal las. „Das hier ist jemand, der uns vielleicht bei manchen unserer Fragen weiterhelfen könnte.“

„Schon möglich“, murmelte Bill und zündete sich eine Zigarette an, noch bevor das Essen vorbei war. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und schaute mich durch seine randlose Brille an. „Allerdings, Poogle, bin ich mir nicht sicher, ob irgendjemand die Antworten hat, die wir brauchen.“

Bill hatte völlig recht, denn es hatte sich herausgestellt, dass es gar nicht so einfach war, an einen Gott zu glauben. Jede Philosophie und Religion wusste über die Gottheit etwas zu sagen, was mir nicht einleuchten wollte. Ich war schon drauf und dran, die Suche aufzugeben und meine Gotteserfahrung in die große Kiste mit all meinen Irrtümern zu packen. Zumindest so lange, bis ich Professor Walsh kontaktierte, den Verfasser des Artikels, und ihn bat: „Erzählen Sie mir bitte von C. S. Lewis.“

Professor Walsh hatte Lewis in Oxford besucht und dort einige Zeit mit ihm verbracht. Er war dabei, seine Artikel zu einem Buch mit demselben Titel zu verarbeiten, und er antwortete mir. „Schreiben Sie doch Mr. Lewis“, schlug er vor. „Er ist ein eifriger Briefschreiber, und er liebt es zu debattieren.“

Drei Jahre waren vergangen seit jener Nacht der Demut, die mir meine bisherige Sicht der Dinge genommen hatte. Bill und ich hatten seitdem viel gelesen und nachgedacht, er war zu den Anonymen Alkoholikern gegangen, wir hatten endlos debattiert und uns schließlich der Presbyterianischen Kirche angeschlossen. Und nun war da diese Idee: Wir würden einen Brief an C. S. Lewis schreiben, einen Brief mit all unseren Fragen, unseren Gedanken über und unseren Zweifeln an diesem Christus, an den er offenbar glaubte.