Итак, я умер — или умираю, или умру когда-нибудь. Если вы читаете эти слова, то, вероятно, первое. Когда-то я уже составлял завещание — в твердом уме и трезвой памяти, о, эти кошмарные безвинные часы!, — но после всего пережитого, думаю, надо попробовать снова. Записки Мальте — это не завещание, и даже не предсмертная записка, но — книга умирания, модернистский манифест смерти, — они-то и навели меня на мысль о том, что я умираю. А покойнику неприлично без завещания. Так что со мной? Может, я подхватил какую-то заразу меж страниц. Сиюсекундно мне, во всяком случае, плохо. Я скользил по волнам «Записок», доверчиво умирая, а Мальте был моим Хароном, немертвым и неживым. И вот я умер, или умираю.

Поэтому я сюда и пришел. Сюда — это в Париж. Думал, здесь умирают, а здесь, оказывается, живут — рождаются, влюбляются, становятся счастливыми, — точнее, сюда приезжают, чтобы почувствовать, что живут. Но мне, как и Мальте, вернуться на берег жизни теперь решительно невозможно. Разве что друзья помянут добрым словом и между делом воскресят — друзья мои из тех шумных жизнерадостных людей, которые даже мертвого поднимут. Но допустим, этого не случится, каждый будет занят своими делами, долгие годы они не смогут собраться вместе и вспомнить об отсутствующих, а тело мое между тем разложится, сгниет, впитается в землю — и некого будет воскрешать, только поминай, как звали. Поэтому я хочу завещать вам съездить в Париж. Бригге в этом смысле проще — он выдумка поэта, бессмертная выдумка влюбившегося в Париж поэта. Как там было имя его?

Он был модернист — он был против традиций, он был против всех — это многое объясняет. Мыслил он необыкновенно, хотя и путано. Рильке — вот как его звали. Впрочем, я не умею говорить о поэтах, мне всё как-то больше хочется их проанализировать, составить анамнез, разложить по полочкам и вывести среднее арифметическое. Вот Рильке — тот может рассказывать о поэтах интересно, иногда часами говорит и говорит о них — кто бы посмел его заткнуть? — но чаще бывает так, что он, обложившись книгами в публичной парижской библиотеке, делает для себя какое-то открытие и спешит им поделиться.

Знаете, никогда там не был. Там — это в Париже. Но вот познакомился с Рильке и в его компании отправился в этот город, чтобы умереть. Рильке одержим смертью и любовью. Он вообще хороший парень, с ним есть о чем поговорить, он знает миллион интересных историй. Но эти две его одержимости... Первую я еще могу понять: я всю жизнь провел бок-о-бок с человеком той же одержимости, я знаю ее черты, понимаю первопричины. Вероятно, поэтому мы с Рильке поладили с первых же мгновений. И наша дружба лишь укрепилась благодаря тому, что оба мы в этом знакомстве прикрывались чужими именами. Он изображал Мальте Лауридса Бригге, ставшего моим проводником в мир смерти, а я... Ну, я ведь ненастоящий... Хотя нет! Правильнее будет сказать, что Мальте стал еще одной его одержимостью — или способом выжить в Париже. А вот вторую одержимость мне понять очень трудно. Наверное, потому что любовь моя всегда больше похожа на болезнь, после которой с трудом выздоравливаешь. А у Рильке/Бригге любовь — это медленная смерть.

Если в Париже вы встретите Рильке, приготовьтесь к тому, что он будет откликаться только на фамилию Бригге, рассказывать о семье Бригге, а также о смерти или о любви. Но обещаю: рассказывать он будет просто потрясающие истории. Наверное, в этом и кроется секрет того, почему я так сильно к нему привязался. Его фантазия необузданна, он искусно смешивает правду с вымыслом, расставляя акценты так, как ему нужно, — и от бессвязных на первый взгляд историй невозможно оторваться, потому что они составляют единое целое — жизнь, и смерть, и Мальте Лауридс Бригге.

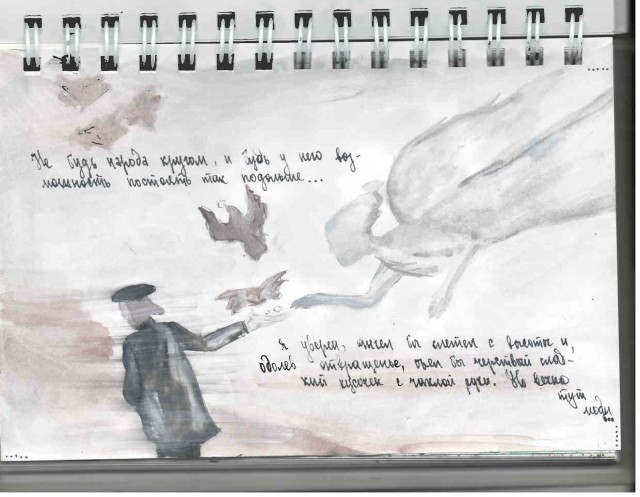

Чтобы понять Бригге, нужно попробовать себя представить на месте поэта-модерниста, пишущего прозу, — у такого автора может получиться только Бригге и ничего кроме Бригге. Если образ мыслей поэта от вас далек, то возьмите ближайшую к вам деятельность, противоположную всей вашей жизни, принципам, способностям и образу мыслей. Завещаю вам попробовать и это: выйдите из себя (с Рильке это просто) и не возвращайтесь. Старое «я» должно умереть, чтобы из пепла возродилось что-то новое. Например, я никогда не был поэтом, но познакомившись с Рильке, захотел, как и он, выйти за рамки своей повседневности — и принялся рисовать. Рисовал, конечно, сценки из «Записок», те самые истории, что так полюбились мне. Но я не художник, а потому не судите строго.

Вот, например, история о призраке Кристины Брае, регулярно проплывающем сквозь столовую родового поместья:

Или история Мальте про то, как он попал в плен собственного маскарада и чуть не лишился себя:

Или откровенно поэтичная зарисовка о парижанах, кормящих птиц, — одно из самых красивых мест в книге, четко дающее понять, что автор — поэт и никто больше.

Или окна, простые ослепшие во тьму окна...

Окна оказались для меня самым простым рисунком, но от того — не менее страшным.

Окна оказались для меня самым простым рисунком, но от того — не менее страшным.

Здесь можно было бы привести намного больше рисунков, но я же пишу завещание по «Запискам», а не презентую себя. Я не художник, но и Рильке не смог остаться в тексте только прозаиком. Это я и хотел показать.

Хотя кого я обманываю? Я просто умирал, и мне надо было чем-то себя занять на это время. К тому же (как знать?) вдруг во мне всю жизнь дремал художник? Правда, даже от этого я не стану более настоящим...

Раз уж это мой последний текст, самое время признаться — я не тот, кем вы меня считаете. Все дело в том, как и где я появился на свет — о таком обычно не принято рассказывать... А впрочем, неважно. Мальте пишет о своих предках намного интереснее, на его фоне мне стыдно даже заикаться о моем происхождении. Его мать тихо угасла, как это принято говорить: истончилась как спичка, питающаяся одним воздухом. А отец, долгие годы носивший в кармашке описание смерти короля, завещал после своей смерти пригласить врачей удостовериться в ней и перфорировать ему сердце. Кто там еще умирал на страницах «Записок»? Кристина Брае, Ингеборг, бабушка по отцовской линии, маленький Эрик... Один из его дедов — камергер Бригге — умер страшной громкой смертью, зато своей. Его сыну несколько лет спустя такой чести уже не досталось. А Мальте и вовсе будто живой мертвец, хотя сам себя скорее считает блудным сыном, — такой ни при каких обстоятельствах своей смертью не умрет.

Хотелось бы мне иметь свою смерть... Если бы я мог выбирать, то хотел бы истечь словами на неровной лесенке этих строк. И вам хотел бы завещать найти свою смерть. Между прочим, удивительно, как много людей знает о том, что раньше все умирали своей смертью. Рильке об этом много говорил. И вот еще внутри одного писателя встретил диалог об этом: — Раньше я никогда не думал, что их смерть — та же, что когда-нибудь постигнет и меня. — Это потому, что у каждого из нас — собственная смерть, мы носим ее с собой в укромном месте со дня рождения, она принадлежит тебе, ты принадлежишь ей. Хотя под конец Рильке в этом уже не был уверен. Он считал, что ныне (ныне — и не важно, сколько лет прошло) люди не только разучились жить своей жизнью, но и не умирают больше своей смертью. Я это по себе знаю. Я не уверен, что живу и не уверен даже, что умираю — а если умираю, то как. Да я уже и сам в себя не верю, так что, конечно, не знаю способа себя обессмертить или хотя бы продолжать жить. Мое время прошло. А быть может — еще не настало. В любом случае, после меня непременно родится кто-то новый. И он, возможно, окажется художником. Смог ведь поэт создать потрясающую прозу?.. Потому — прощайте! Берегите себя, но не слишком, чтобы не разминуться со своей смертью. И до встречи после перерождения!

«Записки Мальте Лауридса Бригге» kitabının incelemeleri, sayfa 2