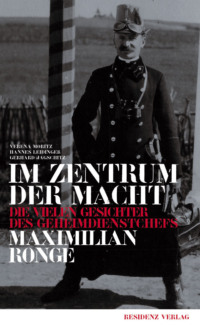

Kitabı oku: «Im Zentrum der Macht»

Residenz Verlag

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2007 Residenz Verlag

im Niederösterreichischen Pressehaus

Druck- und Verlagsgesellschaft mbH

St. Pölten – Salzburg – Wien

Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.

Keine unerlaubte Vervielfältigung!

ISBN ePub:

978-3-7017-4352-0

ISBN Printausgabe:

978-3-7017-3038-4

ERKUNDUNGEN

Erste Spuren

Kontaktaufnahme

Zerlumpt, ausgehungert, mit einem Wort „Elendsgestalten“ kamen zu Tausenden und schließlich zu Hunderttausenden an die Demarkationslinie. Man schrieb das Jahr 1918. An der Grenze zwischen dem Herrschaftsgebiet der entstehenden Sowjetunion und dem Machtbereich deutscher und österreichisch-ungarischer Armeen trafen Männer ein, die sich jahrelang in russischer Kriegsgefangenschaft befunden hatten. Zurückkehrend aus den Weiten des Zarenreiches, das die Revolution hinweg gefegt hatte, klopften sie an die Türen des krisengeschüttelten „Vaterlandes“. Heimkehrer, wie sie Joseph Roth in seinen Romanen verewigte, symbolisierten eine Welt, die aus den Fugen geraten war. Entwurzelte und Orientierungslose sahen den Untergang der alten Ordnung. Deren Beschützer versuchten das Schlimmste zu verhindern. Das Herz Europas musste vor dem anbrandenden Bolschewismus gerettet werden. Gegen die ehemaligen Gefangenen und Zeugen von Lenins Oktoberrevolution errichtete man eine „Abwehrlinie“. Geistige Quarantäne sollte den Bazillus des Umsturzes und des Aufruhrs ausmerzen.

Architekt der ideologischen Verteidigungsbastionen war unter anderen der letzte Geheimdienstchef der Habsburgerarmee, Maximilian Ronge. Als Kriegsgefangenenforscher begegneten wir ihm erstmals, um bald festzustellen, dass er von nun an regelmäßig unsere Wege kreuzen sollte. Er koordinierte und exekutierte die Aufträge der Regierenden, war vielleicht sogar Mitgestalter der österreichischen Gesellschaft. So wurden wir im Zuge unserer Forschungen immer wieder mit Ronge konfrontiert – wenn sich auch die Hinweise auf seine Tätigkeit meist nur im Anmerkungsteil wissenschaftlicher Arbeiten fanden oder in vielen Archivalien zunächst lediglich vereinzelt Spuren seines Wirkens ausmachen ließen.

War das „Fußnoten-Gespenst“ überhaupt fassbar? Es wurde rasch klar, dass wir uns auf schwierigem Terrain bewegten. Noch dazu galten Biografien lange Zeit unter Historikern regelrecht als verpönt. Man hatte sich den langfristigen Entwicklungen, ganzen Gesellschaftsschichten und Strukturen zugewandt. Als wir uns trotzdem entschlossen, Partei für Ereignis und Individuum zu ergreifen, standen wir freilich nicht mehr alleine da. In verwandelter Form waren die kleinsten Einheiten der „großen Erzählungen“ in die Geschichtsschreibung zurückgekehrt, umgeben von langsamer Veränderung und „fast stationärer Zeit“.

An Vorbehalten fehlte es dennoch nicht. Eine Biografie schreiben, ist das eine. Das Leben eines Spionagefachmannes erforschen, das andere. Die Erkenntnis des Historikers endet mit dem Horizont seiner Dokumente. Lücken quälen alle Forscher, egal, welchen Themen sie sich zuwenden. Aber ist es nicht nahezu aussichtslos, an eine Figur heranzukommen, die von Berufs wegen im Verborgenen arbeitet, Verschwiegenheit einfordert, Akten vernichtet, Halb- und Unwahrheiten aus taktischen Gründen in Umlauf bringt? Wie also sieht es mit der notwendigen Quellenbasis aus? „Agenten“ lassen sich nicht gerne in die Karten blicken – erst recht nicht, wenn sie bis zu ihrem Ableben im Dienst bleiben. Was sie festhalten oder gar veröffentlichen – Ronge schrieb zwei Bücher –, kann eine bewusste Irreführung sein.

Wir hatten den k.u.k. Spionagechef im Visier, aber wir hielten ihn auf Distanz. Noch konnten wir nicht wissen, dass er sich uns von einer anderen Seite näherte. Gerhard Jagschitz, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Wien, betreute unsere Diplom- und Doktorarbeiten. Er ist der Enkel von Max Ronge.

Fährtensuche

Recherchen zu unseren Doktorarbeiten sowie zu nachfolgenden Wissenschaftsprojekten führten uns nach Moskau. In russischen Zentralarchiven, betonte Gerhard Jagschitz, sei unter anderem auf Dokumente zu achten, die der österreichischen Zeitgeschichtsforschung zugänglich gemacht werden sollten. Wir gingen an die Arbeit. Im Nachhinein überrascht es kaum, dass Ronge erneut zum Vorschein kam. In Kaderakten von KP-Funktionären im Moskauer Parteiarchiv, das sich heute „Russisches Staatsarchiv für soziale und politische Geschichte“ nennt, fanden sich Unterlagen, die verdeutlichen, dass der letzte Leiter des k.u.k. Militärgeheimdienstes den „Weltrevolutionären“ ein Begriff war.

Aufschlussreiche Berichte fielen uns in die Hände. Ein Spitzel, offenbar mit Lenins Gefolgsleuten in Verbindung, hatte sich bei den Habsburgern in ihrem Schweizer Exil eingeschlichen. Er erzählte von monarchistischen Geheimzirkeln in Wien. In Österreich und Ungarn plane man die Rückkehr des Kaisers und Königs. Wir reisten nach Budapest. Dort, genauer gesagt im Nationalarchiv, erhärtete sich ein Verdacht: Max Ronge war involviert. Eigentlich hatten wir uns mit der Kommunistischen Internationale, kurz Komintern, und ihren Untergrundaktivitäten zu befassen. Dass Ronge nun nicht bloß als Vertreter der Staatsmacht in der Bolschewismusbekämpfung auftauchte, sondern gegen alle „Linken“ vorzugehen schien, dass er darüber hinaus im Dunkel der Illegalität für den entthronten Habsburgerherrscher konspirierte, brachte uns endgültig auf seine Fährte. Im deutschen Bundesarchiv, in Berlin und Freiburg im Breisgau, stießen wir erneut auf ihn. Nationalsozialistische Parteistellen, Militär und Außenpolitik des „Dritten Reichs“ warfen ein Auge auf den Wiener Spionagefachmann.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es dann offensichtlich die Amerikaner, die sich mit ihm beschäftigten. Das belegt unter anderem ein US-Geheimdienstbericht. Der Enkel begann sich indes für unsere Entdeckungen zu interessieren. Ganz überraschend kamen sie für Jagschitz nicht. Immer wieder wurde er beispielsweise im Zusammenhang mit dem berühmten Spion Alfred Redl auf den Großvater angesprochen. Max Ronge hatte nämlich bei dessen Entlarvung keine geringe Rolle gespielt. Untätig blieb der Geheimdienstmann aber selbst in den folgenden Jahren nicht. Er mischte mit, in der Monarchie und in der Republik, über die Epochen hinweg.

Kontinuitäten sind überdies in einer ganz anderen Hinsicht vorhanden: Heute noch leben Gerhard Jagschitz und sein Bruder Wolfgang in der Messerschmidtgasse 28 im 18. Wiener Gemeindebezirk, wo Max Ronge mehr als vier Jahrzehnte, bis zu seinem Tod 1953, wohnte. Ab dem Jahr 2000 waren wir häufig bei Jagschitz zu Gast – und damit gewissermaßen bei Großvater Ronge. Unsere Begeisterung für die Sache spornte auch den Enkel an. Zusammen wollten wir uns an die Fersen des „Meisterspions“ heften. Von nun an waren es systematische „Ermittlungen“ gegen einen berufsmäßigen Ermittler, Kundschafter und Ausspäher. Aus dem Hochschullehrer Gerhard Jagschitz wurde ein väterlicher Freund. Keinen Abend mit ihm und seinem Lebensmenschen, Gisi Kerbler, möchten wir missen. Ein wenig beschämt blicken wir auf die außerordentliche Gastfreundschaft in der Messerschmidtgasse zurück, wo wir intensiv und offen über Max Ronge diskutierten. Das Tonband lief mit. Das gemeinsame Thema, die Biografie, stand immer im Zentrum unserer Gespräche. Und der Mann, der uns zusammengeführt hatte, schien auf besondere Weise präsent zu sein. In einer Sommernacht stolperten wir, den Lichtschalter vergeblich suchend, durch die dunkle Wohnung in der Messerschmidtgasse, um schließlich mit einem Teil der Einrichtung zu Boden zu gehen. Was da klirrte und schepperte, war der in einem Schirmständer verstaute Säbel des „Meisterspions“. Wir scherzten: Drohte uns Ronge mit der blanken Waffe, weil wir selbst die dunkelsten Momente seiner Biografie ausleuchten wollten? Schonen, so viel war klar, konnten wir ihn nicht. Es sollte eine kritische Annäherung werden, keine Verehrung des „lieben Opapa“.

Gerhard Jagschitz legte Fotos, Briefe, Berichte, Konfidentenmappen, Aktenstücke und Tagebuchnotizen auf den Tisch. Wir fingen an, den in der Messerschmidtgasse verbliebenen Nachlass zu sichten, zu ordnen und mit den Beständen des Kriegsarchivs im Österreichischen Staatsarchiv in Wien-Erdberg zu vergleichen. Jahrzehntelang getrenntes Material wurde, wenigstens in Form von Kopien, wieder zusammengeführt.

Soweit es sich um die Vervielfältigung des von Jagschitz verwahrten Nachlasses handelte, half uns dabei Jürgen Kremb, kurzfristig Wiener Korrespondent des deutschen Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“. Kremb verstärkte das „Ermittlungsteam“. Hinzu kam Christoph Ronge, Pressesprecher des Wiener Bürgermeisters, den unsere „Erkundungen“ aus familiengeschichtlichen Gründen interessierten. Wertvolle Hinweise gehen zudem auf Aussagen von Stefanie Lahousen von Vivremont zurück. Ihr Mann, Erwin Lahousen, war Schüler und Freund Max Ronges gewesen. Im „Dritten Reich“ führender Mitarbeiter des militärischen Nachrichtendienstes unter Admiral Wilhelm Canaris, beteiligte er sich am Widerstand, der innerdeutschen Opposition gegen Adolf Hitler. Wir verdanken Frau Lahousen, die sich zu persönlichen Unterredungen bereit erklärte, wichtige Unterlagen über die letzten Lebensjahre Ronges.

Einen bedeutenden Beitrag zur Darstellung der Dreißigerjahre leisteten wiederum österreichische Staatsarchivare. Bei unseren Untersuchungen erwiesen sie sich als ebenso hilfsbereit und aufmerksam wie der Moskauer Universitätsprofessor Alexander Vatlin während der früheren Forschungen in Russland. Vatlin, unter anderem ein Spezialist für österreichische Geschichte, lieferte aussagekräftiges Kontextmaterial, während Mitarbeiter des Archivs der Republik in Erdberg, allen voran Rudolf Jerˇábek und Heinz Placz, mitwirkten, Max Ronge, das „Hausgespenst des Bundeskanzleramtes“, dingfest zu machen.

Parallel dazu werteten wir die eingefahrene Ernte aus. Das Bild wurde komplexer. Neue Fragen tauchten auf. Wieder wurde in der Messerschmidtgasse beraten. Und wieder schienen wir schicksalhaft mit dem Thema unserer Ermittlungen verbunden. Tagebuchaufzeichnungen ließen keinen Zweifel aufkommen. Max Ronge kannte einen „Herrn Leidinger“ aus der von Thomas Bernhard literarisch verewigten „Reindlmühle“, nahe dem oberösterreichischen Gmunden. Und dieser Herr Leidinger, so viel ist sicher, war niemand anderer als der Urgroßvater von Hannes Leidinger.

Machte Ronge im Salzkammergut lediglich Urlaub? Jedenfalls traf er sich damals, während des Sommers 1923, in der Region mit Geheimdienstleuten und allerhand zwielichtigen Gestalten antimarxistischer Verschwörungen. Stellte sich ihnen „Herr Leidinger“ nur als Ortskundiger zur Verfügung? Oder war er am Ende ein Eingeweihter? – Wie zum Beispiel „Putzi-Onkel“ alias Wilhelm Preissler, der Freund der Jagschitz- und Ronge-Familie, der, so viel wussten wir schon, zwar kein Onkel, aber ein Spion war.

Wir schlossen Kompromisse. Nicht alle Fragen waren zu beantworten. Dass Puzzle fügte sich immerhin aber soweit zusammen, um Konturen zu erkennen und den „Mut zur Lücke“ zu finden. Schließlich gab es wichtigere Zusammenhänge zu berücksichtigen als das kleine Reindlmühler Tete-à-tete. Dass allerdings der Jagschitz-Großvater und der Leidinger-Urgroßvater in einer Schlucht unweit des Traunsees miteinander zu tun hatten, hielt das Biografenkollektiv dann doch für eine „Schicksalsfügung“.

„Höhere Mächte“ drängten zur Selbstvergewisserung, zur abschließenden Arbeit. Es wurde ein wenig esoterisch. Ganz unserem Wesen fremd und sehr zu unserem Missfallen. Denn mittlerweile wurden wir sogar in unseren Träumen von Max Ronge behelligt. Wir waren in ein Metier des Argwohns und der Paranoia eingedrungen. Ronge verfolgte uns, wir verfolgten ihn. Mit zunehmendem Wissen und der Anhäufung von Datenbergen schien es an der Zeit, den Spionagechef loszuwerden. Das Buch musste geschrieben werden.

Die vielen Gesichter des Maximilian Ronge oder die Suche nach dem Großvater

In der aktuellen Diskussion über die Erinnerungskultur in der Geschichte ist ein modischer Zweig die Auseinandersetzung der Söhne mit ihren nationalsozialistischen Vätern. Doch in meinem Fall ist es etwas anders. Ich suche die Bewertung meines Großvaters, also einer Person, die für eine relativ kurze Zeit einen wesentlichen Teil meiner Kindheit geprägt und darüber hinaus mein Weltbild, vielleicht auch meine charakterlichen und beruflichen Fähigkeiten beeinflusst hat, ohne es zu wissen und nur gelegentlich zu wollen. Was aber diese Suche so schwierig macht, ist der Dualismus: er ist Mitglied familiärer Intimität und gleichzeitig eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte, die großen Einfluss im politischen Hintergrund der österreichischen und mitunter auch mitteleuropäischen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausübte. Er war Teil meines persönlichen Beziehungssystems, er war gleichzeitig aber auch jemand ganz anderer. Mein Interesse ist es also, einen Menschen in seiner beruflichen und privaten Komplexität zu verstehen, den ich nur in der familiären Nähe intensiv erlebt habe. Im Gegensatz zu dem durch den Nationalsozialismus bestimmten Väter-Söhne-Konflikt gibt es in meinem Fall keine historischen Lasten und politischen Korrektheiten, keine Negativismen und öffentlich mit Wohlwollen begleiteten Distanzierungen, keine Klischees und keine Rechtfertigungen. Im Gegenteil: In einem allgemein noch nostalgisch verklärten Bild der österreichisch-ungarischen Monarchie wäre mein Großvater eine positiv besetzte Figur, ein strammer Offizier und treuer Diener seines Kaisers und später hoher Beamter im Dienste der Republik. Ich habe also keinen Akt der Befreiung zu setzen.

Und dennoch sind die Fragen ähnlich: Rechtfertigt ein System jedes Handeln oder ist ein darüber hinausgehendes persönliches Gewissen die oberste Instanz ? Wird ein System, das Diener verlangt, nicht in jedem Fall zum Zwangssystem, dem man sich nur durch eine kritische Haltung gegen die Obrigkeit entziehen kann? Sind öffentliche Personen, die sich einer dynastischen oder parteilichen Loyalität, einer Autorität oder einer Staatsräson verpflichtet fühlen und deswegen in ihrem Handeln glauben, auch Grenzen überschreiten zu müssen, noch normale Menschen mit normalen menschlichen Fundamenten, Empfindungen und Beziehungen? Kann ein einheitlicher Charakter noch bestehen, wenn die vermeintliche Erfüllung von Pflichten einen immer größer werdenden Widerspruch zu sozialen Werten und allgemeinen Grundregeln des Zusammenlebens bewirkt? Erfasst berufliches Täuschen, Verschleiern, Verstellen und Verschweigen auch die private Welt? Kann man eine Ethik der Pflicht und eine Ethik des Privaten trennen? Oder werden diese Personen zum personifizierten Zwiespalt, zu ständigen Grenzgängern zwischen zwei Parallelwelten, die in der Illusion leben, deren unüberbrückbare Gegensätze doch irgendwie vereinen zu können?

Auch um den Bereich des Nachrichtendienstes ranken sich üppig wuchernde Klischees und Vorurteile. Dem tollkühnen Agenten, der mit einer einzigen Tat den Lauf der Weltgeschichte beeinflusst, steht der nüchterne Zahlen- und Faktensammler der nachrichtendienstlichen Routine gegenüber. Gelten für Mitarbeiter der „Intelligence“-Berufe eigene Maßstäbe, sind sie andere Menschen? Kann man als Historiker Nachrichtendienst überhaupt zum Gegenstand der Forschung machen oder entzieht sich dieses Thema den klassischen historiographischen Zugängen? Kann man zwischen den Aufschneidern und den großen Schweigern historische Wahrheit finden, oder ist aus Mutmaßungen, Erfindungen und Möglichkeiten, aus Mangel an traditionellen Quellen und wegen der professionellen Verschleierungen der Akteure nur pseudowissenschaftliche Erkenntnis zu gewinnen? Sind aber nicht, wenn man tief genug gräbt, doch noch die Fußabdrücke im Sand zu erkennen? Besteht bei den berufsmäßigen Mitarbeitern der Nachrichtendienste nicht die Gefahr, dass der ständige Umgang mit vermeintlichen und echten Geheimnissen die klare Unterscheidung zwischen realer und virtueller Welt aufhebt? Verleitet diese Arbeit nicht dazu, sich aus den Zwängen aller Normen zu befreien und sich aus der Macht des Wissens über den Staat und seine Grundprinzipien zu erheben? Wo in der Geschichte des Nachrichtendienstes ist der Platz meines Großvaters? Was waren die Motive seines beruflichen Interesses und wofür arbeitete er? War er vielleicht ein Vorläufer von James Bond?

Maximilian Ronge war eingebettet in ein festgefügtes und mit starren Regeln versehenes System des Generalstabs, der geschlossenen militärischen Elite der Habsburger-Monarchie. Er entzog sich nie den dadurch vorgegeben Denk- und Handlungsbahnen und war bedingungslos seiner Sache und dem Kaiser ergeben. Aber diese Haltung verlor den Boden unter den Füßen, als es keinen Kaiser mehr gab und wurde vollends fragwürdig, als er auch sein privates Leben daran orientierte. Er fühlte sich einem Eid verpflichtet, als es den Eidgeber schon längst nicht mehr gab. Wie ein Sportler durchtrainiert ist, war er „durchdiszipliniert“. Mit einer fast genialen Fähigkeit zur Systematisierung, Sammlung und Verknüpfung zu Zusammenhängen verband er ein ausgeprägtes strategisches Denken. Er war, ständig umgeben von einer Aura der Strenge, die lebende Korrektheit und verlor niemals die Kontrolle. Dennoch war in ihm eine starke zeitbedingte Spannung. Verschlungen im Alten, Traditionellen und Formalen war er ein Stockkonservativer und doch gleichzeitig ein Modernist und Inbegriff eines Technokraten, der die neuen technischen Errungenschaften privat und beruflich begierig nützte. Er war aber nicht nur ein wichtiges, anscheinend perfekt funktionierendes Rad in der Militärmaschinerie des Kaiserreiches. Er war auch – nach modernem Begriff – ein Schreibtischtäter, der im Ersten Weltkrieg zahlreiche Menschen, die er der Spionage verdächtigte, ohne Skrupel und ohne eingehende Untersuchung töten ließ, ein Scharfmacher, der überall politische Feinde witterte und sie unbarmherzig verfolgte. Wie ist das mit der Vertrautheit des Ehemanns, der Nähe des Vaters und dem Stolz des Großvaters zu verbinden? Oder war das alles Teil einer fest umrissenen Rolle eines Vertreters der damaligen Elite und bürgerliche Fassade, hinter der sich Gefühlsarmut, Unfähigkeit zu echten Beziehungen und zum Empfinden von Mitleid, verbarg? Kann man vielleicht überhaupt nur durch eine fehlende Gefühlswelt zum Pflichterfüller werden? Mir stellt sich die Frage, ob ich in der doppelten Rolle des Enkels und Historikers Antworten finde, die beiden gerecht werden.

Der Schauspieler Will Quadflieg wurde einmal gefragt, was denn von seiner Kunst bleiben würde und antwortete darauf: In erster Linie die Erinnerung und dann die Erinnerung an die Erinnerung, und am Ende wäre alles verwässert und nichts würde mehr stimmen.1 Eine ähnliche Erfahrung machte ich 1985 bei der Vorbereitung der Ausstellung „Die wilden 50er Jahre“ auf der niederösterreichischen Schallaburg. Die 50er Jahre waren die Jahre meiner Jugend, intensiv erlebt und mit wacher Neugier aufgenommen. Ich war also der Meinung, ich müsse nur meine Erlebnisse und Erfahrungen dem Ausstellungskonzept zugrunde legen und die Zeit wäre so rekonstruierbar. Doch mit fortschreitenden Recherchen verflog diese Illusion, ich merkte, dass die Erinnerung viele Lücken hatte, viele Bereiche gar nicht wahrgenommen hatte, dass Erlebtes und die Geschichte einer Zeit sogar mitunter in Widerspruch standen. Unterschiedliche Menschen erleben dasselbe ganz anders, erinnern ganz Verschiedenes und bewerten es gegensätzlich. Eigenes Erleben erfasst also nur einen kleinen Sektor, es ist nur ein Tropfen in einem großen See.

Historiker sind immer von der Gefahr bedroht, den Zugang zu einer Zeit verschlossen zu finden oder nur simulieren zu können. Die meisten geben das nicht zu, sondern erschaffen als Ersatz Kunstwelten, die sich vernebelnd vor die eigentlichen Realitäten schieben und allmählich zur historischen Wahrheit werden. Auch Personen können so, bisweilen mithilfe eines psychologisierenden Dilettantismus, zu Kunstpersonen werden, weil ihre Vielschichtigkeiten, Widersprüchlichkeiten, Charakterschwächen oder Irrationalismen in der Oberflächlichkeit oder der Banalisierung verschwinden und die tatsächlichen Motive ihres Denkens und Handelns verborgen bleiben. Auf die zusammengetragenen Fakten werden wahllose persönliche Histörchen aufgeklebt und ergeben ein allzu glattes Bild, was bis zu der gegenwärtig so beliebten Vermenschlichung von Tyrannen gehen kann. Biografien gehören ja auch zum schwierigsten Handwerk der Historiker. Doch wie muss man in meinem Fall mit persönlicher Nähe und professioneller Distanz umgehen? Ist Nähe hier nicht eine Falle, die verzerrend und beschönigend, einseitig und entschuldigend wirkt?

Das Bild des Großvaters aus dem persönlichen Erleben und den Erzählungen, im Kauderwelsch zwischen der Macht der Gene und den sozialen Prägungen, ist durchwoben von Gefühlen, Erinnerungsfetzen und Vorstellungen. Aber was fangen Historiker mit Gefühlen, den subjektivsten und unsichersten Bausteinen der Geschichte an? Das enge familiäre Beziehungsgeflecht hat dem Großvater einen festen Platz in der Familiengeschichte zugewiesen. Es ist aber die Frage, ob der persönliche, ganz subjektive Zugang – noch dazu eines Kindes – etwas zum allgemeinen Verständnis einer Person beitragen kann. Und umgekehrt, kann die Kenntnis von in Dokumenten verstreuten Informationen mein Bild des Großvaters verändern? Welche Informationen oder Interpretationen bedürfen der Nähe und sind aus der Distanz eines unbeteiligten Historikers nicht zu finden? Welche persönlichen Bezüge ergänzen und vervollständigen die aus den Akten heraussteigende Persönlichkeit zu einer ganzheitlichen Biografie? Es gibt wohl nur einen Großvater, aber viele Schichten der Persönlichkeit des Maximilian Ronge.

Als in den vielen Gesprächen mit Verena Moritz und Hannes Leidinger zunächst fast spielerisch die Person meines Großvaters auftauchte, der ihnen schon aus ihren Forschungen zur Kriegsgefangenenfrage des Ersten Weltkriegs bekannt war, hatten wir noch keine konkreten Vorstellungen für eine Bearbeitung. Doch bald begann uns die Person und die Möglichkeiten ihrer Darstellung zu faszinieren, wir entwickelten immer üppiger wuchernde Konzepte, ohne dass wir das Wagnis ignoriert hätten, das mit diesem Unternehmen verbunden war. Vor allem interessierte uns, ob wir dem professionellen Spurenverwischer auf die Schliche kommen konnten und ob die Spannung zwischen Ronge als historischer Figur und meinem persönlichen Zugang zum Großvater nicht eine reizvolle Ausgangssituation ergeben könnte.

Als wir uns dann zu einer Arbeit über Maximilan Ronge entschlossen, begann für mich ein persönliches Eintauchen in eine verwirrende Welt von Bekanntem und völlig Unbekanntem. Die Konfrontationen mit dem in meinem Besitz befindlichen Nachlassfragment und dem nach dem Tode des Großvaters von meinem Vater an das Kriegsarchiv übergebenen größeren Nachlassteil – die ich bis dahin niemals angeschaut hatte – ließen eine Fülle neuer Facetten in der Persönlichkeit meines Großvaters entstehen und erweiterten oder präzisierten meine Erinnerungen. Sie ermöglichten es, meine Erinnerungsschichten zu ordnen und eine Unterscheidung zwischen meinen persönlichen Erlebnissen vom Krieg bis zum Tod des Großvaters im Jahr 1953, den Familienerzählungen und einer unkonkreten Ebene von Stimmungen und Atmosphären vorzunehmen. So ist diese Arbeit auch ein ganz persönliches Wagnis, meine in 40 Jahren erworbene Position eines Historikers steht angesichts der Subjektivität auf dem Prüfstand. Doch das Nachdenken als Faszination und das Forschen als Abenteuer machen dieses Vorhaben leicht.