Kitabı oku: «Manam»

MANAM

Rima Elkouri

Traducción de Iballa López Hernández

Tiempo de Papel Ediciones

Título original: Manam

© De la edición en francés: Les Éditions du Boréal, 2019

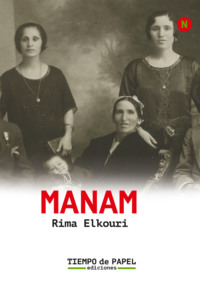

© Foto de portada: archives de la famille Karazivan © De la edición en español, Tiempo de Papel Ediciones, 2021 C/ Polo y Peyrolón, 1

46021 Valencia info@tiempodepapelediciones.com

Traducción: Iballa López Hernández Diseño y maquetación: elmorenocreativo.es

Agradecemos el apoyo financiero de la SODEC a la traducción de este libro. https://sodec.gouv.qc.ca/a-propos/logos/

ISBN: 978-84-09-32456-9

Dep. Legal: : V-1333-2021

Primera edición, junio de 2021.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sgts. Código Penal).

PRÓLOGO

La palabra genocidio

Armenia, en el año dos mil veintiuno del tercer milenio, 106 dG*: este prólogo se escribe mientras se enfrían los cadáveres del ataque azerí a Nagorno Karabaj, que tras cuarenta y cuatro días de muerte teledirigida en forma de dron y de parálisis internacional, es ahora otro mordisco del lobo a la patria armenia, que se desangra una vez más. También es el año en que ultranacionalistas turcos cazan armenios en las calles de Francia, y el mismo de la inauguración de un parque temático del horror en Bakú, que exhibe grotescas figuras de soldados armenios muertos o agonizando para que niños y adultos se hagan fotos con ellas —simulando, por ejemplo, estrangular-los—, o paredes de cascos arrebatados a los armenios caídos a modo de trofeo. Una atrocidad digna de aparecer en el esca-lofriante Le ParK de Bruce Bégout, aunque en este caso, real.

Ha pasado ya más de un siglo del primer genocidio del siglo XX, el perpetrado por los Jóvenes Turcos en 1915 que acabó sistemáticamente con entre un millón y medio y dos millones de vidas armenias, y todavía son pocos los países que llaman a las cosas por su nombre: «genocidio» (tal y como lo definió el judeopolaco Raphael Lemkin a principios del siglo pasado). Joe Biden se ha referido a este inconmensurable crimen como «genocidio» aprovechando el funesto aniversario de los he-chos. Países como España o Israel, sin embargo, rehusan hacerlo. Es importante hablar de ello y llamarle «genocidio» porque lo que no se nombra, poco a poco se diluye en las nieblas de un presente que sucede más rápido que nunca, y además es el primer paso para cicatrizar una herida inmensa, profundísima, que atraviesa de parte a parte toda una nación que lucha desesperadamente por retener lo que queda de sus tierras ancestrales, allí mismo, in situ, y desde la diáspora.

Manam, de Rima Elkouri, es una historia valiente en esta época de silencios atronadores; atribuyen a Hitler el haber tranquilizado a sus cómplices, apelando a la indulgencia olvi-dadiza, con la pregunta: «¿quién recuerda el exterminio de los armenios?». Mientras esto se escribe, las tropas azeríes tratan de cercar y aislar el territorio soberano de una de las naciones más antiguas del planeta, mientras el mundo cacofónico de esta era, precisamente en este tema, calla a su manera, saturando la realidad de ruido indiferente: la actual Armenia hunde sus raíces en el reino de Urartu, y en las edades legen-darias de Noé varado en el Ararat, monte-espíritu del pueblo armenio que ahora se levanta imponente a la otra parte de la frontera más cruel. Se dice en la novela: «Más que palabras, somos nuestros silencios». En Manam existe la memoria de las laceraciones y desgarros más hondos y dolorosos, y el silencio como coraza para la supervivencia, que ha acompañado en demasiadas ocasiones a quienes sobrevivieron bajo el ala fatal y amarga de sus verdugos; supervivientes obligados (so-bre todo obligadas), a convertirse a imagen y semejanza del monstruo para arrastrar una vida a la que se le había arranca-do todo salvo justo eso, la vida, una existencia tozuda que a veces, incluso contra la voluntad de su protagonista, se em-peña en salir adelante, en sanar, en seguir, en construir más vida pese a la sombra perpetua de la desolación, el volumen opresivo del vacío en el pecho y el lastre devastador de lo que no se cuenta.

No conocer historias como las de Téta, de Manam, o el propio genocidio armenio, no es extraño: el pueblo armenio, pese a su obstinación por salir adelante, a su empeño extraor-dinario por mantener viva su cultura, su lengua, su alfabeto creado por el sabio santo Mesrop Mashtots, se encuentra en gran medida fuera de su casa caucásica: de los once millones de armenios que hay en el mundo solo tres residen en el país. El silencio, por otro lado, es un territorio inmenso y pobladísimo. Quien haya querido leer en español sobre la armenidad habrá comprobado las dimensiones del silencio en este idioma, por eso Manam es una historia tan valiosa, por los ecos de los que se nutre y por la forma brillante en que han sido escritas estas reverberaciones, que hoy en día todavía buscan quien las escuche y quien las lea. Pero Manam no es solo Armenia: Manam es Siria, y todas las vidas que su-cumben y también las que escapan a la destrucción humana cataclísmica, lo uno y lo otro, porque no hay tal cosa como la justicia o el equilibrio, salvo quizás a escalas no humanas, y esas nos dan forma, pero no las percibimos, al menos, de forma consciente: Manam es el ayer y el mañana, el recuerdo y la esperanza, proyección futura. Necesitamos un futuro que no sea una sucesión de estos presentes, y necesitamos seguir hablando y escribiendo acerca de Armenia como ha hecho Elkouri, hablando y escribiendo cada vez más acerca de la nación que el pueblo armenio llama Hayastán, porque su memoria no es solo suya sino que también es nuestra.

Eduardo Almiñana de Cózar València, junio de 2021

* dG: después del Genocidio.

A la memoria de nuestras Tétas

Tiempo suspendido campanas y campanillas del cuello de los vientos Una campana dice: mata tus recuerdos antes de que ellos te maten a ti Otra dice: retén la memoria solo para transformarla en fuente Adonis, Prends-moi, chaos, dans tes bras

Lo único que nos importa son los caminos.

Amin Maalouf, Orígenes

1

Téta contaba la historia de un médico del Levante que un día vio llamar a su puerta a los padres de un muchacho melancólico.

El muchacho estaba convencido de llevar permanente-mente una vasija en la cabeza. Vivía como si aquella vasija imaginaria fuera real. Jamás entraba en una habitación de techo bajo. Caminaba a paso lento, con la cara muy seria y la espalda bien recta para evitar que la vasija se le cayera y terminara hecha añicos. Rehuía las multitudes y las fiestas.

—Pero, habibi, todo está en tu cabeza...

Sus padres habían intentado que recuperara la cordura. Lo llevaron al médico en numerosas ocasiones. Pero no hubo manera de que entrara en razón. Hasta el día en que conocieron al doctor Al-Zamân en el bimaristán.

—Ayúdenos, doctor, se lo suplico.

El bimaristán es el precursor del hospital psiquiátrico. En persa, bimar significa «enfermo», e istan, «lugar». Desde el siglo X, en él hallaban refugio las almas agitadas de Oriente. Uno de los más antiguos del mundo se encuentra en Alepo, no muy lejos de la casa donde vivió mi abuela: el bimaristán Argún. Debería decir «se encontraba», porque ha quedado prácticamente reducido a cenizas a causa de la guerra. Pero digo «se encuentra», pues la memoria es un país en sí misma. Un jardín soberano donde pervive lo que creíamos marchito.

En la Edad Media, en los bimaristanes se acogía a los «lo-cos» con humanidad. Mientras que en el Occidente medieval se trataba con dureza a esos enfermos a los que a menudo se creía poseídos por los demonios, en Oriente los colmaban de cuidados. Formaban parte del tratamiento el baile, el teatro y la música, que se consideraba especialmente útil para sanar la melancolía. Tampoco se dudaba en recurrir a las fábulas y a la poesía a fin de serenar a los pacientes. El ritual del hamam, el perfume de las flores, la armoniosa arquitectura, el relajante rumor de las fuentes..., todo ello contribuía asimismo a la curación.

El doctor Al-Zamân escuchó a los padres del muchacho atentamente. Luego les dijo:

—Pedidle a vuestro hijo que vaya a verme a mi casa.

El doctor tenía un plan. Antes de la visita del paciente melancólico, mandó llamar a un criado.

—Cuando el enfermo llegue, te haré señas discretamente. Entonces cogerás un palo grande y lo agitarás alrededor de su cabeza, simulando romper la vasija que cree llevar.

Llamó a otro criado.

—Prepara una vasija en la terraza. En cuanto veas al otro criado agitar el palo por encima del melancólico, tira la vasija al suelo.

El plan se llevó a cabo el día en que el paciente melancólico entró en casa del doctor Al-Zamân. El médico conversó con el joven enclenque de mirada atormentada. Lo escuchó-con benevolencia antes de declarar en un tono solemne:

—Debo romper esa jarra y librarlo de ella.

El doctor Al-Zamân dirigió una señal discreta al primer criado y este hizo girar un palo por encima de la cabeza del enfermo, como si golpeara la vasija imaginaria. Desde lo alto de la terraza, el segundo criado arrojó al suelo una vasija de verdad y esta se estrelló con gran estrépito.

El paciente sanó de la melancolía en el acto y pudo marcharse con paso rápido.

Hay días en los que me siento como ese melancólico con su vasija imaginaria. De nada sirve decirme que no existe. Es preferible romperla con estrépito.

2

Me hubiera gustado que Téta me esperara para morir. Pero enseguida comprendí que eso sería imposible.

Los mensajes de mi madre eran cada vez más lacónicos. El último lo decía todo sin decir nada. «Está en cuidados paliati-vos. Llama cuanto antes si quieres hablar con ella. Besos». No hizo falta que añadiera «por última vez». Se sobreentendía.

Así son las cosas entre nosotras. En realidad, cuanto menos decimos, más habría que decir. Nuestros silencios son cajones con doble fondo.

Estábamos en julio. Acababa de montar la tienda de campaña en Bodega Bay, a unos cien kilómetros al norte de San Francisco, cuando me enteré. En el fondo ya lo sabía. Mi abuela iba morir en aquel hospital de Montreal en el que yo había nacido. Ella había asistido a mi nacimiento. Pero yo no podría asistir a su muerte.

Soplaba un viento agradable. La bruma envolvía el paisaje. Necesitaba vaciarme la cabeza, sola frente al mar. O llenárme-la de otras cosas, ya no estoy segura. En cualquier caso, eso no sucedería.

El día anterior había tenido un mal presentimiento. Mientras deambulaba por la playa desierta había visto un par de buitres afanándose sobre una carcasa de animal. Eran horro-rosos y terroríficos, con aquella cabecita blanca, como injer-tada en el cuerpo negro demasiado grande. Parecían pollos con un disfraz de tipos duros. El efecto estaba bien logrado.

Me pareció que los molestaba. Aquel era su acantilado. Se quedaron mirándome unos instantes antes de volver a la carcasa. Desanduve el camino acelerando el paso. Con el corazón en un puño, pensé en la película Los pájaros de Alfred Hitch-cock. La habían rodado en Bodega Bay. El azar no siempre hace bien las cosas.

Al anochecer, sola en mi tienda de campaña, traté inú-tilmente de conciliar el sueño. Pero en cuanto cerraba los ojos, aparecían ellas. Rapaces alrededor de mi carcasa. Al alba, cuando por fin conseguí adormecerme, la vibración del móvil me sacó del sueño.

«Llama cuanto antes si quieres hablar con ella. Besos.»

Abrí la cremallera de la tienda de campaña. El aire era fresco. El sol se alzaba sobre la bahía practicando surcos en la bruma.

Marqué temblando el número de móvil de mi madre. Tenía la voz tranquilizadora de los días apacibles. Pese a que velaba a Téta día y noche, parecía imperturbable. Pero yo sospechaba que no era más que una fachada.

—Yala, habibti, te paso con Téta. Precisamente estaba esperando tu llamada.

¿Qué se dice a quienes amamos cuando sabemos que no volveremos a verlos?

—Chlonek ya Téta?

Siempre me ha gustado la poesía de esa expresión que los alepinos emplean para preguntarle a alguien cómo está. Chlonek significa literalmente «¿de qué color eres?».

Al otro lado de la línea, su voz no era la de una moribunda. No era una voz opaca, sino la suya habitual. Una voz llena de todos esos colores que tanto me gustaban. La que habría podido utilizar para describir con grandes pormenores su re-ceta de mermelada de pétalos de rosa, un partido de hockey o un espléndido traje de noche antes de colgarme el teléfono sin más preámbulos, como solía hacer. Una voz reconfortante que no deseaba morir.

—Chlonek ya Téta?

—Procuro portarme bien... Te echo de menos. ¿Dónde es-tás, habibti?

Me sentía tan lejos...

—Estoy mirando el mar mientras hablo contigo. Si vieras lo bonito que es...

Ella quería ver, era lo único que pedía.

—Amerka helué… Estados Unidos es tan bonito. ¿A qué distancia estás de San Francisco?

Me hizo preguntas muy precisas sobre el viaje, como si, en un pronto, le hubiera dado por hacer las maletas para reunirse conmigo.

Fue curiosa hasta el último aliento. Sabía muy bien que la muerte aguardaba impaciente detrás de su puerta. Pero ella se negaba a convertirla en su horizonte.

Yo también me negaba a aceptar la idea de que aquella era nuestra última conversación.

—Ya queda poco para que vuelva a Montreal. Menos de una semana...

—Dices «ya queda poco». Pero a mí se me hace tan lejos...

—Ra el ktir behi el alil —le contesté yo—. Lo más largo del viaje ya está hecho, no queda nada.

La oí soltar una carcajada. Mi árabe macarrónico siempre le había hecho gracia. Pero en esa ocasión era como si se riese por no llorar. Como si quisiese decir: ¡Pues sí, menuda sorpresa! A mis ciento siete años voy a morir. Yala, no lloréis, por lo que más queráis. Sed felices. Y guardaos las lágrimas para lo que de verdad importa.

Nuestra conversación terminó con una gran carcajada. Colgué mientras observaba las olas que rompían contra las rocas. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, a Téta dejó de latirle el corazón. A mí se me encogió. Tomé el primer vuelo a Montreal para asistir a sus exequias.

3

Empecemos por el final. Hoy ha muerto Téta.

Se ha apagado en este país que se convirtió en el suyo mientras Siria, que ella tanto amaba, también muere.

Ha muerto en paz, tras una vida larga y hermosa. Como es natural, la gente se exilia para vivir en paz. Pero, en cierto modo, ¿no lo hacen también para morir en paz?

Todavía me parece verla encendiéndose un cigarrillo con un gesto grácil y pausado. La oigo repetir las palabras de Jalil

Gibrán. «Cuanto más profundo ahonde el pesar en vuestro corazón, más alegría podrá contener.»1 Para ella la alegría solo era tristeza sin máscara.

Vivió ciento siete años a caballo entre dos universos. La mitad de su vida en Oriente, la otra mitad en Occidente. Una vida como un puente que se eleva entre dos orillas, sobre unos rápidos embravecidos.

De niña vio lo que no debería ver ningún niño. Podría haberse pasado la vida lamentándose. Podría haber cultivado el odio eternamente. Sin embargo se aferró al silencio y a la esperanza. Como si tuviese la íntima convicción de que los recuerdos que acallamos no nos matan.

Hay silencios de negación que regocijan a los verdugos. Silencios asesinos. Hay otros que depositamos sobre las palabras como piedras de sabiduría. Silencios sin los cuales no sería posible la supervivencia. Envuelven el dolor y le impiden escapar. Su aspecto es semejante. El sonido, completamente distinto.

Por supuesto que Téta no había olvidado nada. Pero no estaba dispuesta a dejar que el peso de su dolorosa memoria recayera en nosotros. No estaba dispuesta a dejar que los sedimentos de odio se asentaran en nuestro corazón.

Más que palabras, somos nuestros silencios. De todas las historias, las que más marcan son aquellas que no se cuentan. Cuanto es preferible olvidar. Cuando se intuye en el fondo de una mirada. Los recuerdos demasiado oscuros. Los dolores demasiado intensos. Pero también la felicidad, que casi siempre es muda.

Cuando fallecemos, ¿qué queda de todo eso que no decimos, qué legado para quienes caminarán tras nuestros pasos?

Mientras observaba a los sepultureros bajar el ataúd de Téta hasta la tierra, me sentí como si estuvieran enterrando la caja fuerte de mi memoria antes incluso de que hubiera encontrado la llave.

Lancé una rosa sobre su tumba. Noté una brisa en la nuca. Me hice una promesa. Iría a su país para recuperar su memoria. Intentaría contar su historia. Porque si hay algo peor que la muerte, es el olvido.

4

Un domingo helador de invierno, me desperté antes del amanecer. Todo dormía a mi alrededor. La ventana estaba cubierta de escarcha. Philo dormitaba a mis pies, enroscado como una bola. Sentía su hocico húmedo bajo los dedos. Me preparé un café turco bien cargado. Me senté delante del ordenador y contemplé la pantalla como si fuera el horizonte. Puse música, bajito, en modo aleatorio. Otra vez Leonard Cohen, como por casualidad, con esa voz suya que alegra cualquier soledad.

It’s four in the morning, the end of December I’m writing now just to see if you’re better

Me habían llegado dos correos durante la noche. Un mensaje empalagoso de una viuda de Costa de Marfil que quería dejarme en herencia unos cuantos millones de dólares y otro en el que me ofrecían implantes de pecho a bajo precio...

Sonreí al pensar que para mis misteriosos remitentes noctur-nos tenía el siguiente perfil: mujer extremadamente ingenua y de poco pecho.

Era uno de esos días polares de enero en los que hace falta una buena dosis de fe o de imaginación para pensar que un día, bajo esa misma ventana, el magnolio estaría en flor.

¿Debía ir o no? La víspera me había dormido dándole vueltas a aquella pregunta tras leer un artículo que decía que los nietos de los supervivientes armenios dudaban a la hora de viajar a Turquía en busca de sus raíces. Un dilema alimentado por el miedo. Miedo a traicionar a sus antepasados. Miedo a estrechar la mano a un país asesino. Miedo a perdonarle lo que nunca había reconocido. También miedo a amarlo, quizá. Pues ¿no habría algo intolerable en ese amor por el verdugo?

Desde el asesinato en 2007 del periodista turco de origen armenio y adalid del diálogo Hrant Dink en Estambul, el mie-do de los armenios no había desaparecido. Pero cada vez eran más los hijos de la diáspora que habían decidido abrazarlo en lugar de rehuirlo. Algunos contrataban los servicios de aso-ciaciones armenias que ofrecían viajes organizados de retorno al país natal. Otros se marchaban solos, después de investigar por su cuenta y de encontrar a alguien in situ que pudiera ayudarles a traducir su memoria, a reapropiarse de su historia.

Esa mañana me desperté absolutamente convencida de que esa sería la mejor manera de proceder. A las cinco y me-dia, envié un mensaje a través de Facebook en el que anun-ciaba mi proyecto y preguntaba si por casualidad alguien conocía a un buen guía en Turquía. A las cinco y treinta y seis, para mi gran sorpresa, ya tenía una respuesta de Sophia, una amiga realizadora de documentales e insomne que, sospecho, es la persona con más contactos de todo el hemisferio norte.

«Deberías hablar con Sam, un cineasta kurdo al que conocí estando de rodaje en Estambul. Él también ha indagado acer-ca de los orígenes secretos de su abuela armenia y ha hecho una película preciosa sobre el tema. Habla francés. Sería un excelente guía e intérprete. Estoy segura de que es la clase de proyecto que podría interesarle.»

Con solo dos clics encontré los datos de Sam. Apuesto, cuarenta y pocos. En su foto de perfil aparecía sonriente, nimbado por la luz anaranjada de un desierto. Tenía el presentimiento de que era el hombre que necesitaba. Le mandé un mensaje.

Querido Sam:

Me llamo Léa. Soy una profesora de Montreal (Canadá). Quiero volver a la ciudad natal de mi abuela, Antoinette Rose Amalian, superviviente del genocidio armenio. Nació en Manam en 1908, se refugió en Alepo en 1915 y falleció en Montreal el verano pasado.

Viajaré a Manam este verano con la esperanza de averiguar más cosas sobre su vida, de la cual ella hablaba muy poco. Me gustaría escribir un libro en su memoria.

Mi amiga Sophia me ha dicho que quizá usted pueda ayudarme con la búsqueda. Le ruego que me escriba si el proyecto le interesa. Le estaría eternamente agradecida.

Al revisar el texto, me pareció que ojeaba una versión ape-nas modificada del correo melodramático de la viuda de Cos-ta de Marfil dispuesta a cederme su fortuna a cambio de un simple número PIN.

Muy estimado señor:

Soy doña Léa, viuda sin descendencia. Mi difunta madre me ha dejado una importante suma. Padezco cáncer y tengo los días contados. Me gustaría que aceptase ser el administrador de dicho capital a fin de divulgar la obra de Dios.

La respuesta de Sam llegó al día siguiente.

Querida Léa:

Estaré encantado de recibirla en Turquía.

Será un placer ayudarla con el proyecto. ¿Cuándo tiene pensado llegar?

Hasta entonces, si puedo serle útil, no dude en escribirme.