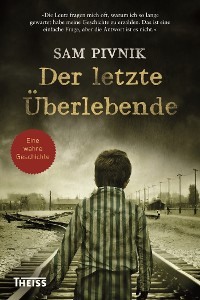

Kitabı oku: «Der letzte Überlebende»

Samuel Pivnik

Der letzte Überlebende

Der Junge, der 14-mal dem Tod entkam

Aus dem Englischen von

Ulrike Strerath-Bolz

Impressum

Für die englische Ausgabe Die englische Ausgabe erschien unter dem Titel Survivor. Auschwitz, The Death March, and My fight for Freedom bei Hodder & Stoughton, England © 2012 by Hodder & Stoughton An Hachette UK company Copyright © Sam Pivnik 2012

Für die deutschsprachige Ausgabe Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,

Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung

durch elektronische Systeme.

Der Theiss Verlag ist ein Imprint der WBG.

© 2017 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt

Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.

Übersetzung: Dr. Ulrike Strerath-Bolz

Lektorat: Ingola Lammers

Die WBG dankt dem Deutschen Polen-Institut, Darmstadt,

namentlich Dr. Peter Oliver Loew, für die freundliche Unterstützung.

Satz: Martin Vollnhals, Neustadt a. d. Donau

Einbandabbildung: Stephen Mulcahey

Einbandgestaltung: Harald Braun, Berlin

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de

ISBN 978-3-534-27331-7

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:

eBook (PDF): 978-3-534-74657-6

eBook (epub): 978-3-534-74658-3

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsverzeichnis

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

Impressum

Es führt ein direkter Weg von „Ihr habt kein Recht, als Juden unter uns zu leben“ zu dem Satz „Ihr habt kein Recht, unter uns zu leben“ und schließlich: „Ihr habt kein Recht zu leben.“

Raul Hilberg

Dank

Es gibt viele Menschen, denen ich gern danken würde, weil sie dafür gesorgt haben, dass meine Geschichte an die Öffentlichkeit kommt. Ich kann sie gar nicht alle erwähnen, aber einige sind von ganz besonderer Bedeutung, und ihnen möchte ich auch besonders danken: Philip Appleby für seine Geduld und immerwährende Unterstützung. Ohne ihn wäre dieses Buch nie entstanden. Andrew Lownie, meinem Agenten, dafür, dass er an dieses Projekt geglaubt hat. Rupert Lancaster, Kate Miles und dem ganzen Verlagsteam bei Hodder and Stoughton. Allen Forschern und Autoren, die in all den Jahren mit mir zusammengearbeitet haben, darunter vor allem Danielle Fox und Adrean Weale. Meinen Freunden und Unterstützern Ray Appleby, David Breuer-Weil und Alan James. Judith Hassan und allen Mitarbeitern des Hendon Holocaust Centre. Chris Brassett, meiner Schwägerin Jill Pivnik und Mei Trow, meinem begabten Ghostwriter, der meine Erinnerungen lebendig gemacht hat. Aber vor allem möchte ich all denen danken, die nicht mehr bei mir sind, seit ich ein Junge war: meiner Mutter und meinem Vater, meinen Brüdern und Schwestern und all meinen Freunden aus Będzin. Sie haben mir die Kraft gegeben, weiterzumachen.

Sam Pivnik

Ich würde gern vier Menschen besonders danken, die bei der Arbeit an diesem Buch geholfen haben: Zuerst und vor allem – wie immer – meiner Frau Carol, die viele Stunden damit zugebracht hat, das Manuskript zu tippen, selbst mit einem ausgerenkten Ellbogen. Dann meinem Sohn Taliesin, der – ebenfalls wie immer – unermüdlich recherchiert hat, sanfte Kritik übte und diesmal auch als Reserve-Schreibkraft einsprang. Greta Hofman für ihre unersetzlichen Übersetzungen verschiedener deutscher Texte. Und Bryan Jackson für die Erlaubnis, seine umfangreiche Holocaust-Bibliothek zu nutzen.

Inhalt

Prolog – Begegnung mit dem Todesengel

1. Der Garten Eden

2. Eine Welt wird auf den Kopf gestellt

3. Besatzung

4. Ein Tag wird zur Nacht

5. Abstieg in die Hölle

6. Auf Messers Schneide

7. Die Rampe

8. Fürstengrube

9. Todesmarsch

10. Auf einem Hof in Ostholstein

11. Cap Arcona

12. Die Befreiung

13. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen

14. Gerechtigkeit und Frieden?

15. Rückkehr nach Eden

Quellen

Literaturhinweise

Anhang

Register

Prolog

Begegnung mit dem Todesengel

In Auschwitz gab es keinen Kalender. Keine Daten, keine Geburtstage oder Gedenktage, nichts, was die Zeit strukturiert hätte. Für die Glücklicheren unter uns, diejenigen, die überlebt haben, wurden aus Nächten Tage, aus Tagen Wochen. Den Ablauf der Monate erlebten nur wenige.

Deshalb weiß ich nicht mehr genau, wann ich krank wurde. Vermutlich war es im Dezember 1943, der so kalt war, wie nur ein polnischer Winter sein kann. In meiner dünnen gestreiften Jacke und den Hosen hätte ich frieren sollen, aber an diesem Morgen war mir heiß, und ich schwitzte.

Wir schliefen zu fünft in den „Kojen“, den dreistöckigen Betten, zusammengepfercht auf den harten, feuchten Holzbrettern, und ich brauchte eine Weile, um festzustellen, dass ich die Körperwärme der anderen jetzt eigentlich nicht mehr spüren sollte. Ich war allein. Es hämmerte in meinem Kopf, und mein Hals schmerzte. Vor dem Krieg war man zum Arzt gegangen, wenn man krank wurde. Und wenn man sich keinen Arzt leisten konnte, blieb man im Bett, packte sich warm ein und nahm ein Aspirin. Aber solche Ärzte gab es in Auschwitz nicht. Und das einzige Krankenhaus dort war ein Ort des Todes: der Häftlingskrankenbau, abgekürzt HKB. Wir alle wussten, dass er das Vorzimmer der Gaskammer war. Also knöpfte ich meine Jacke zu und versuchte, mir den Schüttelfrost nicht anmerken zu lassen, den das Fieber in mir auslöste.

Ich erinnere mich kaum noch an meine Arbeit an der Rampe an diesem Tag. Vermutlich fuhren die Züge ein wie immer, die Wagen ratterten, die Lokomotiven schnauften und ließen zischend den Dampf entweichen. Dann wurden die Türen entriegelt, und die armen verdammten Seelen blinzelten ins Tageslicht. Ich hatte das alles schon so oft gesehen, dass ich es kaum noch wahrnahm. Kleinkinder krallten sich schreiend an ihre Mütter, Frauen umklammerten ihre Kinder, Gemeindeälteste versuchten mit den Wachmannschaften zu reden und verlangten Erklärungen für das Unerklärbare. Alte Leute, zitternd und mit wildem Blick, humpelten die Rampe entlang, angetrieben von den SS-Leuten.

Ich wusste, welche SS-Leute man meiden musste, zu welchen man besser keinen Blickkontakt aufnahm. Ich wusste auch, welchen Hunden man aus dem Weg gehen musste. Und ich erledigte meine Arbeit wie immer. Ich zog die steifen, mit Exkrementen verschmierten Leichen aus den Wagen und versuchte, den Gestank nicht einzuatmen. Wir legten sie auf den Beton, weit hinter den Lebenden, die schon weggebracht wurden. Nach rechts bedeutete Leben. Nach links bedeutete Tod im Gas. Keine Erklärungen, keine Begründungen. Nur eine lässige Bewegung eines Fingers in einem makellos sauberen Handschuh. Rechts, links, links, rechts, links, links.

Ich erinnere mich, dass ich an diesem Tag auf die Rampe hinunterstarrte. Sie sah aus wie ein Schlachtfeld, aber so sah sie immer aus. Die Leichen wurden weggebracht, um Platz für die Stapel von Mänteln und Taschen zu schaffen, eine Puppe, eine Brille. Man hatte ihnen gesagt, sie sollten ihre Sachen dort lassen, sie würden sie nach dem Duschen wiederbekommen. Nach der Entlausung. Nach dem Zyklon B.

In meinem Kopf drehte sich alles. Die Schreie der SS-Leute und der Kapos hallten wie ein Echo in mir wider. Plötzlich schien alles sehr weit weg – der schnaufende Zug, die schnell verschwundenen Kolonnen von Neuankömmlingen. Arbeit macht frei. „Raus, raus! Schnell! Dreckige Juden!“ Arbeit macht frei …

Als ich wieder hochfuhr, wusste ich nicht, wo ich mich befand. Alles war grau, hier und da bewegten sich ein paar schwarze Flecken. Ich sah genauer hin, mein Kopf wurde allmählich klarer. Jetzt wusste ich, wo ich war. Dies war der Krankenblock, dort hatte man die Wände weiß gestrichen, um ihm einen Anschein von Sterilität zu verleihen. Die schwarzen Flecken waren Patienten wie ich. Sie trugen immer noch die gestreifte Häftlingsuniform.

Wie viele Stunden oder Tage ich dort blieb, weiß ich nicht. Ich war nur dankbar für das Bett, das sich nach all den Wochen auf den harten Brettern weich und nachgiebig anfühlte. Die Matratzen bestanden aus Papier und waren mit Sägespänen gefüllt, aber sie waren wenigstens nicht ganz so rau wie unsere üblichen Strohsäcke. Auch hier schliefen wir zu dritt auf einer Pritsche, alle Patienten mit Infektionskrankheiten zusammengepfercht. Die Suppe war ein kleines bisschen dicker, und wir bekamen ein Extrastück Brot. So etwas stärkt den Überlebenswillen. Dafür würden einige Männer im Hauptlager jemanden umbringen. Das Fieber kam und ging, die Kopfschmerzen, der Dauerschmerz in Armen und Beinen und die Schwäche, die mir das Gefühl gab, ein Krüppel zu sein. Ich war siebzehn Jahre alt, aber ich fühlte mich wie ein alter Mann.

Ich hatte Typhus, die Krankheit, die man auch Gefängnisfieber nannte, weil sie in Gefängnissen und Lagern so häufig ausbrach. Wie passend, dass ich sie ausgerechnet in Auschwitz-Birkenau bekam, dem ultimativen Gefängnis. Hier nannte man sie „Judenfieber“. Wenn man heute nachschlägt, erfährt man, dass Typhus, Rickettsia typhi, bei Kälte und schlechten hygienischen Bedingungen besonders häufig auftritt. Er geht mit Fieber bis 41 °C und einem bellenden Husten einher. Den Husten habe ich heute noch. Ohne angemessene Behandlung beträgt die Sterblichkeitsrate bis zu 60 Prozent.

Damals wusste ich das alles nicht. Ich wusste auch nicht, dass die rohe Zwiebel, die man mir statt eines Medikaments gab, nichts nützte. Ich wusste lediglich, dass ich furchtbar krank war, aber mein Überlebenswille spornte mich an und ermöglichte es mir, aufzustehen und mit den anderen Patienten in Habachtstellung vor den Betten zu stehen, als Mengele kam. Natürlich hatte ich ihn oft an der Rampe gesehen, diesen höflichen, gut aussehenden SS-Offizier in der makellosen Uniform, der die Neuankömmlinge beobachtete, wenn sie aus den Waggons taumelten. Die Bewegung seines Fingers in den teuren grauen Handschuhen aus Rehleder. Rechts hieß Leben, links hieß Tod. So hatte ich auch meine Familie verloren. Sie waren Verlierer in der entsetzlichen Lotterie, die die Nazis ins Leben gerufen hatten.

An jenem Tag trug er seinen weißen Arztkittel über der Uniform und ein Stethoskop um den Hals. Um ihn herum standen Untergebene, SS-Männer mit Klemmbrettern und Listen. Eine Visite aus der Hölle. Als er an mein Bett kam, zitterte ich vor Angst. Alle hier wussten, wer nicht vor dem Bett stehen konnte, ging sofort ins Gas. Und dieser Mann hatte die letzten Monate damit zugebracht, Selektionen durchzuführen, mit einem Blick über Leben und Tod zu entscheiden. Was war ich? Ich war gute eins fünfundsechzig groß und wog noch weniger, als ich angesichts meiner Zeit im Ghetto und hier im Lager hätte wiegen sollen. Aber durch die Lebensmittel, die ich auf der Rampe ergattern konnte, war ich kräftiger als die meisten anderen. Trotzdem zitterte ich unkontrollierbar am ganzen Körper. Es wollte einfach nicht aufhören.

Er brauchte nur eine Sekunde, der Finger zeigte nach links. Ins Gas. Ins Krematorium. Das Ende. Dachte ich in diesen furchtbaren Sekunden, ich würde meine Familie wiedersehen? Dachte ich, jetzt hätte das Elend endlich ein Ende? Vielleicht. Aber mein Überlebenswille war mächtiger. Ich wollte den nächsten Morgen heraufziehen sehen, wollte noch ein Stück Brot essen. Ich brach in Tränen aus, warf mich ihm zu Füßen und platzte heraus, man sollte mich erschießen, nicht ins Gas schicken. Ich glaube, ich habe ihm sogar die blitzblank geputzten Stiefel geküsst.

Die Stiefel entfernten sich. Und bis heute weiß ich nicht, warum es geschah. Alle Berichte, die ich über Mengele gelesen habe, stimmen darin überein, dass er sich nie von einem Juden erweichen ließ. Als Arzt untersuchte er viele von ihnen, aber nach seinen eigenen Spielregeln und für seine eigenen Zwecke. Schon dafür, dass ich ihn angefasst hatte, hätte man mich erschießen können. Ich habe ihm an diesem Tag nicht ins Gesicht gesehen und weiß nicht, warum er es sich anders überlegt hat. Kannte er mich von meiner Arbeit an der Rampe? Gab er nach, weil er hörte, dass ich deutsch sprach? War es überhaupt Mengele oder einer seiner Untergebenen, der irgendwelche anderen, mir unbekannten Motive hatte? Ich weiß nur, dass die Visite weiterzog, die Stiefel auf dem Boden knallten und der Finger auf einen anderen armen Teufel zeigte. Der Todesengel war fort.

Die Wachen nahmen den anderen Mann mit, der erstarrt war. Nie mehr würde er aus seiner Erstarrung erwachen. Einer der Wachleute, ein selten freundliches Gesicht in all der Feindseligkeit, beugte sich zu mir herunter, half mir hoch und sagte: „Keine Sorge, Szlamek, du kannst hierbleiben.“ Weinend brach ich auf meinem Bett zusammen.

Während der drei oder vier Tage, die ich im Krankenblock verbrachte, hatte ich Zeit zum Nachdenken. Ich war dem Tod so nahe gekommen, wie es nur ging, und solche Erlebnisse führen dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich war siebzehn Jahre alt. Meine Familie hatte ich verloren. Ich war allein. Aber es war nicht immer so gewesen. Früher einmal – vor gerade einmal vier Jahren – hatte es eine zauberhafte Zeit gegeben, in der niemand an den Tod dachte oder davon sprach. Eine Zeit des Lebens. Meine Kindheit.

1

Der Garten Eden

Ich erinnere mich an Kleinigkeiten: das Singen der Vögel in den hohen Wäldern, den Geschmack von Blaubeeren, die wild und süß am Wegesrand wuchsen. Und über all dem, unter einem Himmel, der immer blau zu sein schien, der schwere Duft der Kiefern. Ich erinnere mich an holprige Straßen, den Geruch und das Rattern des Busses, der uns dorthin brachte. Achtzig Kilometer durch ein Zauberland, die weiteste Reise meines bisherigen Lebens.

Natürlich war es Sommer, als wir dorthin fuhren. Wir würden dort Ferien machen, wie immer. Und doch ganz anders. Solche Sommer würden nie wieder kommen, höchstens in meinen zärtlichsten Träumen. Sommer, die aus meiner Erinnerung verschwunden sein müssten und sich weigerten zu verblassen. Erinnerungen, die mich in den Jahren danach womöglich bei Verstand hielten. Und ich höre sie alle, die Freunde und Verwandten, die sich versammelten, lachend und nickend, die alten Männer, die an ihren Bärten zupften, die Frauen, die uns umarmten und an uns herumpusselten. Das Kochen. „Da kommt die Verwandtschaft“, hörten wir sie rufen. „Aus Będzin!“ Und in diesen wenigen Wochen war Będzin so weit weg wie der Mond.

Ich sehe immer noch die Tische vor mir, die sich unter dem ländlichen Essen bogen. Butter, fett und gelb. Smetana, die Sahne, die klarer und reiner und reicher schmeckte als alles, was man heutzutage kaufen kann. Käse, der auf der Zunge zerschmolz, aber auch ein wenig Schärfe mitbrachte. Den Käse mit den Löchern, Emmentaler oder Jarlsberg, Schweizer Kuchen. Brot, das himmlisch schmeckte, wenn man es in Sahne tunkte. Kuchen, für die man seinen rechten Arm gegeben hätte. Wir liefen durch die Wälder, meine Brüder und ich, und bekamen wieder Appetit. Nathan war in diesem letzten Sommer schon fast ein Mann. Majer und Wolf versuchten, mit ihm Schritt zu halten. Josek war noch zu klein, um mitzulaufen, er war noch ein kleines Kind, entfernte sich nie weit von meiner Mutter. Wir spielten mit einem Lumpenfußball im hohen Gras, ritten auf den zähen kleinen Ponys der polnischen Ebenen, spritzten uns gegenseitig nass und schwammen in dem kühlen braunen Wasser des Flusses, an dem die Weidenbäume standen.

Morgens, wenn die Sonne träge ins Blau stieg, saßen wir in der Werkstatt meines Onkels im vorderen Teil des kleinen, gelb gestrichenen Hauses am Marktplatz. Er war Schuster, und ich kann immer noch das Leder riechen und das stetige Klappern seiner Nähmaschine hören, wenn er die Stiefel zusammennähte, die unsere Familie seit Generationen herstellte. Hohe, elegante Stiefel in kräftigen Mahagonifarben oder glänzendem Schwarz. Sie wurden von der Armee bestellt oder auf Bestellung für wohlhabende Reiter gefertigt. Mein Onkel war ein gut aussehender junger Mann gewesen – ich erinnere mich an die Fotos. Jetzt war er einer der würdigen älteren Männer in der Stadt und trug auch den entsprechenden Bart. Er besaß einen gewissen Status, und wir Jungen wussten das. Aber wenn er unsere Füße zwischen den Lederresten und funkelnden Nieten ausmaß, dann war das alles vergessen. Er kitzelte uns und tat so, als würde er staunen, wie sehr wir schon wieder gewachsen waren.

Ein anderer Onkel war Metzger und besaß ein schönes Pferd, das seinen Verkaufswagen zog. Manchmal ließ er uns auf dem Tier über den Stadtplatz reiten. Dort stand die riesige Synagoge, die mir immer wie eine Burg vorkam.

Auf der anderen Seite des Platzes erinnerte uns das geschäftige Treiben an zu Hause, aber es war anders. Es waren unsere Leute, wir teilten denselben Glauben und dieselbe Vergangenheit, aber sie waren auch Bewohner eines Zauberlandes. Ich kannte sie, seit ich denken konnte, weil wir sie jeden Sommer sahen. Zuletzt sah ich sie, als ich elf war. Und danach nie wieder.

Der Garten Eden hatte einen Namen: Wodzisław Śląski (Loslau). Der Ort lag achtzig Kilometer von zu Hause entfernt zwischen den Flüssen Oder und Weichsel. Das Wasser, in dem wir als Kinder spielten, gehörte zu einem der Nebenflüsse, die durch Wodzisław Śląski flossen. Die Meteorologen behaupten, der Juli sei der regenreichste Monat dort, aber in meiner Erinnerung ist es ganz anders. Eigentlich schien immer die Sonne – auf die Synagoge, die 1826 erbaut worden war, auf das christliche Kloster, das Herzog Władysław von Oppeln Jahrhunderte zuvor gegründet hatte, und sogar auf die hässlichen Fördertürme der Kohlebergwerke.

Die meisten Menschen haben das Bild von Juden als Stadtbewohner, die durch die Straßen schlurfen und Geschäfte machen. Der berühmteste Jude der englischen Literatur ist Shylock, und er kam aus Venedig, zu Shakespeares Zeit die blühendste Handelsstadt der Welt. Im Übrigen lebten zu dieser Zeit überhaupt keine Juden in England. Aber als ich in Polen aufwuchs, waren Juden überall zu finden – zumindest, bis uns sehr viele Wege versperrt wurden. Die Familie meiner Mutter kam aus Wodzisław Śląski, also vom Land. Eine meiner Tanten hieß Lima Novarsky. Ihr Vorname bedeutet „Blume“, und sie kam bestens mit ihrer Vermieterin aus, einer Christin. Eine andere Tante betrieb eine Mühle. Wodzisław Śląski bekam zwar im Mittelalter unter dem Magdeburger Gesetz das Stadtrecht, aber tatsächlich handelte es sich höchstens um ein Landstädtchen. Alle meine Verwandten in Wodzisław Śląski hielten Tiere: Schafe, Ziegen und Hühner.

Drei oder vier Wochen lang liefen wir jedes Jahr durch das Gras in diesem Garten Eden. Das größte Unglück, das wir uns vorstellen konnten, war das Ende der Ferien, wenn wir wieder nach Hause fahren mussten.

Zu Hause, das war Będzin, eine Stadt an den Ufern des Flusses Przemsza, eines Nebenflusses der Weichsel. Die erste Erwähnung der Stadt in den Geschichtsbüchern liegt lange zurück: 1301 befand sich an dieser Stelle ein Fischerdorf, das etwa fünfzig Jahre später unter dem Magdeburger Gesetz die Stadtrechte verliehen bekam. Beherrscht wurde die Stadtsilhouette von der Burg, die Kasimir der Große bauen ließ. Zunächst stand dort eine hölzerne Festung auf einem Hügel, aber Kasimir ließ sie in Stein neu aufbauen, mit einem Ringgraben und vier Meter dicken und zwölf Meter hohen Mauern. Die Burg stand auf einem Hügel über der Przemsza, um die polnische Grenze gegen die ständig ostwärts drängenden Schlesier zu bewachen. Im Mittelalter gab es Märkte und Messen in der Stadt, sie war ein wichtiger Handelsposten im Süden des Landes, so wichtig, dass die Schlesier und später die Schweden alles taten, um sie niederzubrennen.

Aber mein Leben wurde viel mehr von einem anderen Gebäude in Będzin beeinflusst, mehr als ich überhaupt begriff. Dieses Gebäude gibt es heute nicht mehr: die große Synagoge. Die ersten Juden lebten schon in Będzin, bevor die Synagoge gebaut wurde, seit 1226 bearbeiteten sie das Land und zahlten Steuern an die Kirche. Im 14. Jahrhundert hatten sie sich auf den Handel und aufs Geldverleihen verlegt, das von der Kirche offiziell missbilligt wurde. Unter König Władysław I. bekamen die Juden das Bürgerrecht und den gleichen Status wie die christlichen Einwohner von Będzin, aber allmählich veränderte sich etwas. Im 12. Jahrhundert hatte die allgemeine Botschaft gelautet: „Ihr habt nicht das Recht, als Juden unter uns zu leben.“ Im 16. Jahrhundert hieß es bereits: „Ihr habt nicht das Recht, unter uns zu leben.“ 1538 wurde angeordnet, dass Juden gelbe Hüte tragen mussten, um sie als „anders“ hervorzuheben.

Aber die Juden wurden wohlhabend, und als sich im 19. Jahrhundert neue Wirtschaftszweige entwickelten, kamen auch Kohlebergbau und Metallverarbeitung dazu. Inzwischen gehörte Będzin zu Russland, die Welt hatte sich verändert. Historiker beschreiben Polen als politischen Spielball, der von größeren Ländern herumgeschoben wurde, so wie wir es mit unserem Lumpenfußball in den Gassen taten. Bei der russischen Volkszählung 1897 betrug der jüdische Bevölkerungsanteil in Będzin 51 Prozent. Im Jahr 1921, kurz vor meiner Geburt, waren es bereits 62 Prozent.

Auf dem Hügel unterhalb der Burg gab es schon seit dem 17. Jahrhundert eine Synagoge, aber das Gebäude, an das ich mich erinnere, wurde 1881 erbaut. Es gab noch eine zweite Synagoge, und zur Zeit meines Großvaters waren es mehr als achtzig Bethäuser. Ich wurde also in eine lebendige, wenn auch arme jüdische Gemeinde hineingeboren, und die große Synagoge, die in meinem Geburtsjahr neu aufgebaut worden war, war die einzige in Südpolen, die Juden entworfen und gestaltet hatten. Chaim Hanft war der Architekt – ich sehe heute noch die riesige Haupttür mit den funkelnden Messingbeschlägen vor mir. Von Mosze Apelboin stammt das riesige Fresko an der Ostwand, und Szmul Cygler gestaltete in seinem unnachahmlichen Stil die Westwand. Es handelte sich um Volkskunst, die Kunst jener Menschen, die Będzin zu ihrer Stadt gemacht hatten. Und die Bilder erzählten die Geschichte dieser Menschen. Ich erinnere mich an die Tiere, die in Zweierreihen in Noahs Arche wanderten. Der Schriftsteller Josef Harif beschreibt: Będzin war eine „typische jüdische Stadt mit typischen Juden. Tiefgläubige Juden, die ihren Glauben vom Zeitpunkt ihrer Geburt verinnerlicht hatten, und die ihre Yiddishkeit leben würden, bis der Messias kam.“

Doch selbst in dem Jahrzehnt, in dem ich geboren wurde, war Będzin eine Stadt der Gegensätze. In den Straßen waren die unterschiedlichsten Klänge zu hören, nicht nur der Geist des Rabbi-Gehilfen Abram Kaplan, dessen dröhnende Stimme durch die Gassen um die große Synagoge hallte: „Sha! Sha! – Ruhe! Ruhe!“ Der Dialekt in der Altstadt klang rau und kehlig, ähnlich wie das Deutsch, das in Wien gesprochen wird. In den neueren Vierteln am Fluss sprachen die Neuankömmlinge ein weicheres Polnisch, außerdem Jiddisch und Tschechisch. Będzin war eine Stadt des Wohlstandes – mächtige Geschäftsleute wie die Familie Fürstenberg beschäftigten Hunderte von Angestellten – und zugleich eine Stadt verzweifelter Armut. In dem Winter, als ich zwei Jahre alt geworden war, erfror eine Bettlerin, die man „Verrückte Sara“ nannte, in einer eisigen Nacht auf der Straße.

Die Nicht-Juden waren Katholiken, die ihre Kirche auf dem Hügel erbaut hatten, oder deutsche Schlesier. Sie erinnerten daran, dass Będzin in seiner Geschichte schon zu Preußen, dem russischen Zarenreich und dem Habsburgerreich gehört hatte. Zu Hause sprachen wir Jiddisch, Polnisch, Deutsch und sogar – obwohl es uns seltsam vorkam und wir eigentlich nichts verstanden – ein wenig Englisch. Mein Vater hatte einiges davon in London aufgeschnappt.

Heute braucht man einen Internetzugang, um die Orte zu sehen, an die ich mich erinnere. Die Burgruine ist noch da. Ich erinnere mich an den alten Marktplatz mit den Kühen, Pferden, Hühnern und bunten Ständen. Als ich vier war, wurde der Bahnhof aus dem 19. Jahrhundert niedergerissen und ein neuer gebaut, mit Flachdach und moderner Einrichtung und in der besten Jugendstiltradition, die zu dieser Zeit ganz Europa beeinflusste. Auf dem Platz des 3. Mai stand eine riesige Jugendstilstatue, eine nackte Frauengestalt mit Flügeln, die nach den Wolken griff. Es gab Straßenbahnen und Busse, Lastwagen und gelegentlich auch einen Personenwagen. Sie erinnerten uns daran, dass das 20. Jahrhundert angebrochen war. Aber daneben trotteten immer noch die kleinen Ponys mit ihren Wägelchen dahin und erinnerten an das alte Będzin, eine Kultur, die uns mit dem Wissen von tausend Jahren anlächelte.

Am besten jedoch erinnere ich mich anhand verblasster Fotos und weniger Gedächtnisfetzen an die Modrzejowska-Straße Nummer 77 und den Hof dort. Hier kam ich am 1. September 1926 zur Welt. Mein ganzes Leben – und das aller anderen Menschen – ist eine Abfolge von Veränderungen, von Vielleicht und Was-wäre-wenn. Eins davon betrifft meine Geburt. Ich hätte auch in London geboren werden können. Dann hätte ich keinen Holocaust erlebt, keine Zerstörung und keinen der Schrecken, die mich manchmal in den Nächten heimsuchen.

Mein Vater war Lejbus Pivnik, geboren im Jahr 1892. Polen gehörte zu dieser Zeit zu Russland, und unter Zar Alexander III. hatte es antijüdische Pogrome gegeben. Systematische, wenn auch sporadische Angriffe, die von der Regierung gedeckt und von den Kosaken und der Polizei ausgeführt wurden. Mein Großvater starb um die Jahrhundertwende an der Cholera, ich weiß nicht mehr genau wann. Daraufhin ging mein Vater nach Westen: nach England. Die genauen Gründe sind unklar, aber wahrscheinlich wollte er eine Zwangsrekrutierung in die Armee des Zaren umgehen, die später in Tannenberg und Galizien verheizt wurde.

Mein Vater hatte schon eine Schwester in London, wo eine für Juden bisher ungekannte Freiheit herrschte, jedenfalls so weit man sich zurückerinnern konnte. Es gab ein jüdisches „Ghetto“ in Whitechapel und Spitalfields. Journalisten wie S. Gelberg und Jack London haben das Leben in den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts dort beschrieben: „Koschere Restaurants überall, koschere Metzgerläden dicht an dicht, gerade in den Vierteln, in denen es am wenigsten Hoffnung gab. Sieben davon allein an der Kreuzung Middlesex Street und Wentworth Street … ‚Weiber! Weiber! Leimische Beigel!‘, rufen die Frauen … und wenn die Schatten schon länger werden … beschwören sie immer noch bei ihrem Leben oder der Freundlichkeit des Shem Yisborach (Gottes) für Israel die Qualität ihrer Waren.“

Whitechapel war wohl nur deshalb das berühmteste jüdische Viertel von London geworden, weil Jack the Ripper dort im Jahr 1888 seine Verbrechen begangen hatte. Mein Vater lebte in dem wohlhabenderen und weniger bekannten Stamford Hill. Heute hat Stamford Hill die größte Chassidische Gemeinde in ganz Europa und wird oft die „Quadratmeile der Frömmigkeit“ genannt, weil hier so viele streng orthodoxe Juden auf dem Weg zu oder von ihren Synagogen zu sehen sind. Eine Schule dort hat sich letzthin geweigert, Shakespeares Werke zu behandeln – wegen seiner antisemitischen Ansichten.

Zur Zeit meines Vaters war es noch anders. Stamford Hill war kein Ghetto wie Whitechapel, und London war die größte kosmopolitischste Stadt der Welt. Er passte eigentlich nie so recht dorthin. „Die Straßenpflaster waren nicht koscher“, pflegte er zu sagen, und die ganze Familie wusste dann, was er meinte. So kam es wieder zu einem schicksalhaften Wechsel – einem Was-wäre-wenn –, als mein Vater einen Brief von seiner Mutter Ruchla-Lea erhielt. Ihr anderer Sohn, mein Onkel Moyshe, der Schneider von Szopienice (Schoppinitz) nahe Kattowitz war ihr keine Hilfe, und die alte Dame hatte Mühe, sich in Będzin noch selbst zu versorgen. Nun bat sie meinen Vater, nach Hause zu kommen.

Ich weiß nicht genau, wann das war. Wenn es nach dem Ersten Weltkrieg war, tobten in Russland bereits die Wirren der Revolution, und die Kinder von Będzin mussten nicht mehr für den Zaren beten. Wenn es vor dem Ersten Weltkrieg war, hatte sich die Bedrohung der Zwangsrekrutierung erledigt, denn Będzin war von August 1914 bis zum Waffenstillstand 1918 unter deutscher Besatzung.

Es gibt ein Foto meines Vaters, das irgendwann kurz nach seiner Rückkehr nach Polen beim Fotografen aufgenommen wurde. Er war ein gut aussehender Mann Anfang zwanzig, mit einem steifen, gestärkten Hemdkragen und auf Hochglanz polierten Schuhen. Er wirkt sehr ernst, wie es seinem Status in der Stadt zur Zeit meiner Geburt angemessen war, aber um seine Lippen spielt trotzdem ein leichtes Lächeln. Manchmal denke ich, er hat auch viel Humor gebraucht, um mich großzuziehen. Seltsam ist nur, dass sein Anzug – das Jackett steht offen, sodass man die Weste und die Uhrkette sieht – zu groß wirkt. Besonders seltsam ist das, weil mein Vater ja Schneider war, sogar Mitglied der Vereinigung der Schneidermeister. Vielleicht entspricht dieser Anzug einfach der damaligen Mode.

Mein Vater heiratete zum ersten Mal kurz nach seiner Rückkehr nach Będzin. Viele Jahre später gab es Gerüchte in der Familie, seine erste Frau sei bei der Geburt der Tochter Hendla gestorben, aber das stimmt nicht. Sie müssen sich irgendwann getrennt haben, denn ich erinnere mich an diese Frau. Wir hatten zwar nichts weiter mit ihr zu tun, aber ich wusste, wer sie war. So ist das in frommen orthodoxen Familien. Vermutlich gab es irgendeinen Skandal, und danach sprach man nicht mehr von ihr. Meine Großmutter Ruchla-Lea, die mit uns in der Modrzejowska-Straße 77 lebte, war die Quelle solcher Geschichten, aber sie erzählte sie in aller Ruhe, fast nebenbei, als Gutenachtgeschichten bei Kerzenlicht. Hendla, die Tochter meines Vaters, lebte bei uns. Sie war wohl fünf Jahre älter als ich. Und ihre Mutter besuchte ihre eigene Schwester in unserer Nachbarschaft und sprach dann auch mit Hendla. Ich glaube, sie heiratete einen Ladenbesitzer in einer Nachbarstadt, aber meine Erinnerung daran ist sehr vage, sie ist nur noch einer der vielen Schatten aus meiner Vergangenheit.