Kitabı oku: «El garrochista»

EL GARROCHISTA

Amor, tierra y sangre

SEBASTIÁN BERMÚDEZ ZAMUDIO

EL GARROCHISTA

Amor, tierra y sangre

EXLIBRIC

ANTEQUERA 2017

EL GARROCHISTA

© Sebastián Bermúdez Zamudio

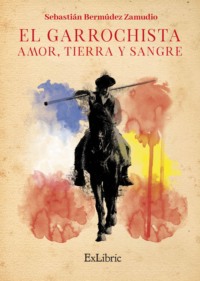

© de la imagen de cubiertas: Pedro Caballero. Modelo: José Luis Molinillo González

Diseño de portada: Dpto. de Diseño Gráfico Exlibric

Iª edición

© ExLibric, 2017.

Editado por: ExLibric

C.I.F.: B-92.041.839

c/ Cueva de Viera, 2, Local 3

Centro Negocios CADI

29200 Antequera (Málaga)

Teléfono: 952 70 60 04

Fax: 952 84 55 03

Correo electrónico: exlibric@exlibric.com

Internet: www.exlibric.com

Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.

Según el Código Penal vigente ninguna parte de este o

cualquier otro libro puede ser reproducida, grabada en alguno

de los sistemas de almacenamiento existentes o transmitida

por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico,

reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización

previa y por escrito de EXLIBRIC;

su contenido está protegido por la Ley vigente que establece

penas de prisión y/o multas a quienes intencionadamente

reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,

artística o científica.

ISBN: 978-84-16848-31-7

Nota de la editorial: ExLibric pertenece a Innovación y Cualificación S. L.

SEBASTIÁN BERMÚDEZ ZAMUDIO

EL GARROCHISTA

Amor, tierra y sangre

BAILÉN

Pensaba que era la hora de los asesinos, su fin, el cambio necesario de un pueblo cansado de ser dominado, o al menos de que intentaran dominarlo unos y otros. El polvo terrenal que se elevaba del suelo se mezclaba con el sudor de la frente, bajando como gotas de barro alrededor de los ojos mientras mantenía la mirada fija, clavada en los cañones del enemigo malicioso que de frente nos esperaba.

El primer disparo retumbó en el azul claro de esa mañana, rompiendo el agotado aliento de Zerrojo, mi caballo. Sin girar la cabeza, con la mirada perdida por el miedo, vi como uno de mis compañeros garrochistas caía del caballo hacia atrás, impulsado por el tiro de un fusil de chispa, abatido, dando con su alma en el suelo y dejando tras de sí todo ímpetu de gloria.

Cincuenta metros, calculaba cada metro como quien mide la vida, aterrado ante la muerte, sudando y tragando polvo al tiempo que sostenía la garrocha todo lo firme que mis fuerzas me dejaban. Un nuevo disparo de cañón sonó cortando la respiración que cada vez se antojaba más complicada, formando en la garganta un desierto de arena incapaz de tolerar la mínima saliva que lo acompañara. Otro jinete cayó delante de las patas de Zerrojo que lo pisó involuntariamente, tal vez asustado como yo de esa muerte que nos aguardaba.

Cuarenta metros, el brazo comenzaba a cansarse y la vara de tres metros se transformaba, a cada galope en pesada y larga imaginariamente. Nuevamente el cañón y otros hombres al suelo, caballos tendidos sobre el duro terreno y cuerpos fantasmales que entre la polvareda caminaban sin rumbo, sin destino, esperando la expiración por una bala francesa.

Treinta metros, perdido el miedo en el trote, arreando mi montura al galope dejé que el viento, inexistente por momentos, me acompañara en esos últimos instantes de vida. Apreté el puño contra la vara, fijé mi mirada en una pieza de artillería rodeada por soldados napoleónicos y me agaché sobre el cuello del caballo, transformándonos en uno solo, caballo y jinete, un solo ente en busca de su objetivo.

Veinte metros, nada podía pararnos, el corazón nos latía a incontables palpitaciones, subí la garrocha sujetándola debajo del hombro, en la cavidad, con toda la fuerza que Dios me daba y pensando en mi familia y en mi pueblo, Setenil. Oí a mi lado gritos de dolor y de sufrimiento, caballos sin jinete que deambulaban perdidos, caballistas a pie con navajas empuñadas al grito de “España Jerez”, venderían cara su alma, nadie invita a un enemigo a morir sin disfrute.

Diez metros, un soldado francés encendía una mecha con la ayuda de otro soldado que, de rodillas, intentaba que no se apagase el fuego que mantenía entre sus manos. Un artillero llegaba con una bala de cañón, sosteniendo como podía la bola, con rostro cansado, tiznado por los disparos efectuados por el cañón, se quedó mirando la silueta perfecta de ataque que formamos y abrió la boca exclamando algo ininteligible para mí en la distancia, señaló con el brazo a un fusilero que cargaba su arma con la baqueta.

Cinco metros, abrí la boca dejando salir un grito de furia y rabia que apenas pude escuchar, impactando a mis enemigos por su cara de asombro. El que portaba la bala de cañón la dejó caer al suelo, los dos que encendían la mecha miraron espantados la llegada de esa bestia sudorosa montada por un loco a voz en grito, el que cargaba el fusil me apuntaba apretando el gatillo. La baqueta chocó con mi pecho y la bala, sin destino fijo, silbó por lo alto de mi hombro, apreté dientes y juntos saltamos la pieza de artillería quedando inmóviles en el aire durante unos segundos.

La garrocha, ajustada con una punta afilada de lanza, se clavó en el pecho del fusilero, atravesando a este y viniendo a parar en la cabeza del artillero de la mecha, traspasándola igualmente. El impacto fue tan demoledor que salí empujado de la montura cayendo contra el suelo entre la polvareda y el griterío que se encontraba alrededor. Me levanté poseído por una ira incontenible y me abalancé sobre el que sostenía la bala del cañón, le segué el cuello con mi navaja de monte dejando que la sangre le cayera por el pecho, arrodillándose antes de derribarlo de una patada. Me giré y vi correr hacia atrás al que portaba el fuego, dejando caer en su retirada el recipiente con la lumbre, corrí en su busca y lo atrapé, tras dar un traspiés con un garrochero muerto que había tendido en el terreno, le clavé la navaja en la espalda, la saqué y volví a clavársela en la cara tras darle la vuelta, en un ojo, luego en el otro y lo dejé vivo con su dolor y ceguera.

—¡Paco! ¡Paco!

La voz me llamaba a mis espaldas y al volverme distinguí a dos compañeros de Utrera y Jerez.

—Acércate, ayúdanos con el cañón.

Con el tiro de un caballo intentaban girar la pieza en dirección a otro cañón que se encontraba a unos treinta metros en línea horizontal.

—¡Vamos!

Y comenzamos a empujar con la ayuda de la bestia. Apuntamos hacia a la otra pieza de artillería, cargamos el cañón entre la confusión que se daba en el campo de batalla en esos momentos.

—Prende la mecha Paco —me dijo el jerezano.

—Vamos allá —contesté con calma.

Acerqué la llama a la mecha y comenzó a arder consumiendo rápidamente el corto pábilo, el sonido del cañonazo nos dejó un pitido en el oído que nos duró el resto de la jornada. Cuando el humazo producido comenzó a dispersarse pudimos distinguir como unos soldados enemigos venían en nuestra busca, no con muy buenas intenciones, sable en mano y cara de pocos amigos. Tras ellos quedaba la pieza de artillería hecha añicos, con los cuerpos de los artilleros en el suelo, uno de ellos apoyándose en un palo con la pierna segada por la bola gritando de dolor. Los soldados de infantería, con el clásico gorro y las bandas blancas cruzadas en equis, se acercaban a menos de cien pasos, nos miramos buscando una solución en los ojos de cada uno y no la encontrábamos, paralizados por lo que se venía encima decidimos cargar de nuevo el cañón.

—Vamos Paco, que sepan que venderemos cara el alma —comentó el utrerano.

—¡España Jerez! ¡Por mis muertos! —gritó el de Jerez.

Cargado el cañón apuntamos a los franceses y le soltamos un disparo que, al menos, los retuvo desconfiados y de paso nos llevamos por delante a cinco de ellos.

La carga de los Coraceros y los Dragones hicieron que temblara el suelo, en un momento nos vimos rodeados por todos y en mitad del enemigo. Delante teníamos franceses y detrás también, para cualquier ángulo que dirigiéramos la mirada nos observaban ojos ardientes, con deseos de matar, de la tropa napoleónica. Los garrochistas, en su afán de penetrar las filas enemigas, perdieron la vida en su mayoría, la inexperiencia y la falta de apoyos al cruzar la línea del enemigo conllevó que nos viéramos solos, solos y rodeados.

—Mejor rendirnos —dijo el jerezano.

—Mejor morir, prefiero no caer en manos de estos, ya he escuchado lo que le hacen a los prisioneros y os lo digo… mejor muertos.

Saqué la navaja y la abrí, tomé del suelo una garrocha de algún compañero caído y me situé frente a los franceses que ya teníamos encima, mis compañeros me imitaron y nos situamos espalda contra espalda los tres.

En ese preciso momento apareció entre los enemigos, como un rayo de luz que rompe la oscuridad, mi caballo Zerrojo, derribando a dos fusileros que nos apuntaban para sentenciarnos. La impactante entrada del caballo paralizó a todos, quedaron boquiabiertos viendo cómo montaba de un salto sobre él y cómo ayudaba a mis amigos a subirse, agarrándose como buenamente pudieron, gritando y maldiciendo a todos que, con cara de tontos, quedaron sorprendidos al ver cómo cabalgábamos como locos a lomos de Zerrojo. El caballo nos llevó, rompiendo el seco mediodía, camino del arroyo cercano.

En la huida y poseídos de un valor inesperado, nos cruzamos con la carga de la caballería y la infantería del ejército andaluz que, aplaudiendo, nos recibió entre vítores y “vivas”, levantando los sables y fusiles al cielo como si viesen unos héroes fantasmales que volvían del mismo infierno. Y realmente así era, tan cerca estuvimos de la muerte que podríamos decir que de ella volvíamos. Situados tras las líneas de nuestras tropas, desmontaron mis compañeros quedando en vernos en un momento tras dar de beber al caballo, se lo mereció más que nosotros mismos. Acerqué a Zerrojo a un abrevadero y bebió como si nunca hubiese probado el agua mientras lo acariciaba y besaba dando gracias infinitas por estar conmigo, por ser mi amigo, por ser parte de mí.

—¿Quiere agua muchacho?

La suave voz que pronunció la pregunta sonó tras de mí. Al volverme me encontré con la figura maravillosa de una mujer que me miraba ofreciéndome un cántaro con agua, con el pelo recogido en un moño y ataviada con una falda negra y una camisa blanca escotada sujeta por un fajín, acentuando unos pechos prominentes y justos. Quedé embelesado ante la bella mujer, sin saber qué decir, atrapado en su mirada sincera y valiente.

—Tienes cara de agotado, bebe un poco de agua fresca —dijo.

Tomé el cántaro y bebí hasta saciarme, luego se lo entregué.

—Mil gracias señora, Dios la bendiga, dígame su nombre para no olvidar su atención.

—María Bellido. Cuídese muchacho y descanse, que esta guerra va a ser larga y dolorosa.

—No la olvidaré señora.

La observé mientras subía la pendiente, con el cántaro en el cuadril, con garbo y soltura, sin temor a que la hirieran o la matasen, llevando agua a la tropa y dando ánimos a los soldados, todos agradecían que llegara con el agua fresca para mojar un poco la seca garganta. Se perdió entre los soldados y los caballos, andando, retando al enemigo, demostrando más valor que algunos. María Bellido, no olvidaré ese nombre, ella me dio de beber cuando la sed ya me ganaba.

Al llegar de vuelta junto a mis dos amigos se dirigió a mi el sargento Romo.

—Chico ese caballo no puede estar parado, debes de entregarlo a quien le haga falta, escasean los animales y los necesitamos para combatir al francés.

—Señor, acabamos de volver del frente, denos un descanso.

—Pues descansa tú, el caballo puede seguir.

Agarré con fuerza la rienda y apreté los dientes, monté de nuevo y miré al sargento.

—Si va mi caballo, yo voy con él. Estamos juntos en esto, para nada nos separamos señor.

Me miró con curiosidad y levantó la mano mientras hablaba.

—¿Vosotros sois los garrochistas?

—Sí señor —le dije.

—¿Los que habéis vuelto tres en el caballo?

—Así es señor.

—Entonces no hace falta que volváis al frente amigo, ni ese caballo tuyo tampoco. Ya estáis cumplidos por hoy, la historia corre como la pólvora por toda la tropa. Enhorabuena señores, con mil como vosotros esto no hubiese ni empezado.

—Mil empezamos señor, y ni cien quedamos.

—Cierto muchacho, por eso, descansad y si os necesitamos os llamaremos.

—¿Y mi caballo señor?

—Tuyo es y contigo se queda, si tienes problemas que me busquen a mí.

Dio media vuelta, siguió en dirección al monte, buscando a los suyos para una nueva carga. Una hora después el general Dupont se rendía, ganamos la batalla, ganamos a Napoleón. Ganó Andalucía.

LA CARTA

Mi abuelo se encontraba durmiendo la siesta cuando don Francisco Lobo, cura de Setenil, se presentó en casa. Con el pelo rizado, corto, y unas entradas prominentes que resaltaban su frente arrugada por el sol, cara de enfadado y ojos vivos. Vestía una túnica marrón abotonada que abrochaba solo por la cintura, dejando pecho y piernas al descubierto. Un pantalón hasta la rodilla, botines abiertos y bajos que dejaban ver entre estos y el ajuste del pantalón las medias oscuras. La camisa blanca abierta en el cuello, un fajín de cuero oscuro y desgastado que ceñía a su cintura, un morral colgado y un largo rosario tallado en madera que le colgaba del fajín hasta la rodilla.

—Buenas tardes Francisco, ¿se encuentra tu abuelo en casa? —me dijo.

—Está en la sala durmiendo la siesta señor —contesté.

—Despiértalo, tengo que hablar con él.

—Señor… no sé si será buena idea.

—Despiértalo te he dicho, ¡vamos!

Dejé al cura Lobo esperando en la entrada, mirando unas pinturas que mi madre trajo de Madrid hace un año, cuando mi padre fue destinado al sitio. Atravesé el patio y llamé a mi abuelo lo más delicadamente que pude, se encontraba dormido en la mecedora delante de la ventana que daba a los pinos del Tejarejo.

—Abuelo, abuelo —le susurré al oído.

Emitió un apagado ronquido abriendo los ojos con pesadez, como si despertase de un profundo sueño. Me miró fijamente, sorprendido tal vez por mi inoportuna presencia que lo devolvía a la realidad, a su verdadero estado de hombre de sesenta y cinco años, despertándolo cuando cabalgaba tras una res en su mejor traza, el acoso y derribo. Desde hacía tres años no montaba, una caída lo alejó de las cuadras y del campo, ya no visitaba ni a los caballos ni a las reses. Él me enseñó desde los siete años a manejar una garrocha, una pequeña que él me regaló, siempre a su lado como amparador y él como experto garrochista. Cuando cumplí los doce, me cambió el sitio y me convertí en garrochista y mi abuelo en amparador, y en ese lado sufrió la caída, un toro que pinché reciamente tras un quiebro mal dado por el caballo y que me hizo perder el equilibrio, el toro se revolvió antes de la echada y esto provocó que el caballo de mi abuelo girase y lo tirase mientras intentaba sujetarme antes que yo cayera. Una vez, una sola me equivoqué y le costó a mi abuelo el poder volver a montar. Mi padre me contaba que siempre lloraba cuando me veía desde la torre corretear a las reses y disfrutar con la garrocha, decía mi padre que me miraba y veía a su padre, mi abuelo. Ahora me miraba curioso, preguntándose por qué lo había despertado.

—¿Qué quieres Paco?

—El señor Francisco ha venido a verte abuelo, está esperando en la entrada.

—¿El cura?

—Sí, me ha pedido que te despierte.

—Dile que venga, y di a María que traiga café.

Me disponía a salir de la habitación cuando mi abuelo volvió a hablarme.

—Y vete a dar de comer a las bestias Paco, que nadie nos moleste.

El olor a tabaco, el embrujo de la estancia con ese halo de misticismo que rodeaba esa habitación, la más antigua del cortijo, todo en sí, el ambiente acogedor y a la vez cargado del pesimismo que rezumaban los muros, me sobrecogía siempre que entraba, aun ahora, con dieciocho años, seguía dándome respeto.

—Está bien abuelo, le aviso y me voy, no quiero molestar —le dije enfadado.

—Tú nunca molestas hijo, pero tal vez al cura sí. No te enfades conmigo y guarda el genio para la garrocha, además hoy es día de montar a Zerrojo, si lo prefieres puedes quedarte.

Mi abuelo acertaba a dar en el lugar adecuado siempre, montar a Zerrojo era mi debilidad y él lo sabía. Un caballo de cinco años tan listo que ya era el mejor en el campo, me decía que sería mío si me portaba bien y, sobre todo, si estudiaba, cosas que cumplía diariamente. Lo mejor era que Zerrojo había crecido conmigo, lo crie desde que nació una noche de tormenta donde los rayos partieron el cielo de Setenil y los truenos se oyeron en el África. Era mío y no desaprovechaba ninguna ocasión para montarlo, para disfrutar de su trote alegre y entrenar con la garrocha, oliendo a tierra, respirando el aroma vertiginoso que recorre los campos en esta época del año. Pronto llegaría el verano y mi padre volvería para pasar con nosotros la temporada estival.

—Gracias abuelo, me considero comprado por tu proposición, nada os molestaré.

—Anda y corre canalla, dile al cura que venga y a María lo del café.

Las visitas del cura se prodigaban más en estas últimas semanas, corría el rumor por el pueblo de que los franceses, que entraron como amigos, querían apoderarse del país, derrocar al Rey Carlos y gobernar ellos. Mi abuelo solía mantener reuniones con otros amigos y con el cura Lobo, siempre duraban hasta altas horas de la madrugada debido a que comenzaban tarde las tertulias, todos llegaban separados y en silencio, cuando la noche ya envolvía el Tejarejo.

Me fui hasta las cuadras, ensillé a Zerrojo y tomé la garrocha de mi abuelo para salir al campo, la tarde estaba esplendida, con luz clara y con algún rayo de sol que se filtraba entre las blancas nubes, cruzamos el patio para dirigirnos a la vereda y salir a campo abierto a disfrutar. No imaginaba en ese momento que la visita del cura a mi abuelo trastocaría todos los planes de mi vida, hasta el punto de que atravesaba el portón del cortijo siendo una persona y la siguiente vez que pasara por ese sitio sería otra. Recuerdo con cariño la conversación con mi abuelo, pidiéndome que me fuese, que no le molestara, como si supiese que la noticia que traía don Francisco no era de buen augurio. “Sabe más el zorro por viejo que por zorro” pensé años más tarde, cuando volví a Setenil convertido en otra persona, ni mejor ni peor… otra persona diferente.

—Pase usted don Francisco —dijo mi abuelo.

—Con su permiso don José.

Mi abuelo se encontraba tras la vieja mesa de madera, sentado en su sillón de ancho respaldo, descansando los brazos en los reposaderos con almohadones forrados de cuero. El humo del cigarro presentaba la imagen de un rico venido a menos, de una finca de años más gloriosos, pero para nada había perdido su señorío y saber estar, esa cosa con la que se nace, ni se compra ni se adquiere, “el dinero te lo da todo, pero no todo es dinero”, se refería a la clase y el respeto, eso lo poseía mi abuelo por naturaleza.

—Siéntese amigo, muy malas deben de ser las noticias para despertarme de la siesta.

—Peores —le dijo don Francisco mientras le entregaba una misiva.

Al leer la carta le corrieron varias lágrimas por sus mejillas, como contadas gotas de agua que una nube de verano dejara en el campo al pasar. En silencio, apretando en sus manos la carta, se levantó buscando la ventana a su espalda. Miró a través del visillo blanco y me vio salir con Zerrojo, con su garrocha al hombro camino del campo. Volvió a sentarse mirando a don Francisco, con gesto de rabia contenida, pensando en cómo explicarme lo ocurrido.

—Un amigo de la Parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas me confirma que Leonor fue hallada muerta allí mismo, en el pórtico, bajo uno de los arcos, seguramente iba en busca de su hijo don Juan. Como ha podido leer la defensa del parque de Artillería de Monteleón fue un acto heroico, una locura ante lo que fue la sanguinaria acción de los franceses.

—Nada me consuela padre.

—Lo sé amigo mío, siento ser yo el portador de estas noticias.

—Ninguna culpa tienes, ya te dije en su momento que no me gustaban los franceses, sabía que lo de cruzar España para ir a Portugal no acarrearía nada bueno al país. Esto es solo el principio, Napoleón querrá hacerse con todo el territorio.

—Así será y más si cuenta con partidarios dentro del país, los afrancesados buscan adueñarse de todo, acabar con el Rey y el Infante. Necesitamos una reunión para saber cómo actuar en consecuencia, no tenemos tiempo.

—Al menos deja que entierre a mi hijo y a mi nuera.

—Los cuerpos vienen de camino, el párroco don Miguel los ha montado en un carro y, si la carta llegó hoy, los cuerpos llegaran mañana.

—Los enterraremos aquí, en el Tejarejo, una misa para difuntos bastará, no quiero alardes, ni glorias de mierda por parte de un ejército dirigido por ratas que abandonan a sus hombres y traicionan a su pueblo.

—Deja que el pueblo pueda velarlos al menos.

—No. Ya velaremos mi nieto y yo. Te avisaré para la misa.

—Señor, el café —dijo María al abrir la puerta de la habitación.

—Deja la bandeja en la mesa María, y trae aguardiente, gracias —le dijo el cura Lobo.

Cuando volví a casa esa tarde mi abuelo y el cura me esperaban donde mismo los dejé, sentados a la mesa tomando un aguardiente, mi abuelo se levantó al verme y me abrazó, sin querer soltarme, diciéndome “te quiero” al oído, supe en ese momento que algo iba mal.

—¿Qué pasa abuelo?

—Siéntate, tengo que contarte algo.

Me senté en una silla y el señor don Francisco me sirvió un aguardiente, se levantó, se acercó y me abrazó sin decir nada, luego se marchó y me dejó a solas con mi abuelo.

—Tu madre ha sido asesinada y tu padre ha muerto defendiendo el Parque de Artillería.

Paró un momento mientras yo digería la noticia, mirándome a los ojos, esperando a ver mi reacción. Sin realizar ningún gesto, observándome solamente.

—Mañana le daremos sepultura cuando lleguen, el padre Miguel se ha encargado de mandar sus cuerpos desde Madrid. Lo haremos aquí y don Francisco oficiará una misa en su honor.

Continué callado, asimilando cada palabra e intentando comprender la vorágine de acontecimientos que se mezclaban con mis pensamientos anteriores de pasar este verano junto a mi padre, disfrutando del campo y demostrándole lo experto que era ya con el caballo y la garrocha. Pensaba en mi madre, en su blanca piel que me abrazaba cada día al verme, en sus besos y sus cariños, recordaba su voz contándome las noticias de los concursos de acoso y derribo, de la plaza de toros de Ronda y sus corridas. En mi nariz percibía el olor de las tostadas que cada mañana tomaba con ella, junto con el café que María nos preparaba y luego nos acompañaba a tomar el desayuno, los tres siempre, todas las mañanas. Las últimas palabras que, antes de besarme y decirme cuan orgulloso estaba de mí, me dijo mi padre al partir resonaban en mi cabeza “la vanidad y la enmienda se miden antes de acometerlas”, en referencia al modo en que actuaba en el campo, siempre quise ser mejor que todos y más valiente que ninguno, ese orgullo me dominaba, “lo llevas en la sangre, por tu abuelo” decía mi madre. Me despedí retándolo a una carrera a la vuelta.

—La próxima te gano, dese por retado señor —le dije a mi padre.

—Entrena que te hará falta hijo —me contestó riendo y guiñando un ojo.

—¿Qué me dices hijo? —me preguntó mi abuelo devolviéndome a la realidad.

—Que lo que usted diga abuelo, lo que haga bien hecho esta.

—¿Quieres preguntarme algo?

—Cuando pase todo, ya hablaremos cuando pase todo.

Me levanté y me fui a mi habitación, allí lloré sin consuelo, golpeando la almohada y apretando los puños. Mi abuelo lloraba en silencio al otro lado de la puerta, sentado en una silla, solo.