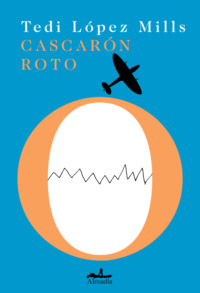

Kitabı oku: «Cascarón roto»

Tedi López Mills

CASCARÓN ROTO

Tedi López Mills

CASCARÓN

ROTO

ENSAYO

ESTE LIBRO SE ESCRIBIÓ CON EL APOYO DEL FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE CREADORES DE ARTE.

DERECHOS RESERVADOS

© 2021 Tedi López Mills

Publicada mediante acuerdo de VF Agencia Literaria

© 2021 Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.

Avenida Patriotismo 165,

Colonia Escandón II Sección,

Alcaldía Miguel Hidalgo,

Ciudad de México,

C.P. 11800

RFC: AED140909BPA

www.almadiaeditorial.com www.facebook.com/editorialalmadia @Almadia_Edit

Edición digital: 2021

ISBN: 978-607-8764-54-9

Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización escrita de los editores.

Todo para Álvaro.

AVIONES

Miedo a irse. A que se vaya. A que no regrese. A que se pierda. A que se olvide. A que se muera. A que ya no importe. Quedarse no asegura nada. Irse al menos deja una estela. Por ahí partió una figura, la sombra de una espalda, la cabeza que nunca volteó antes de abrir la última puerta y esfumarse. Miro desde un mirador. Todos queremos ver a los que se van. Toco el metal de la valla. Se oye el estruendo de los aviones. Algunos empiezan a encarrilarse. Busco el de ella. No recuerdo el nombre de la aerolínea. Un avión gira hacia la pista de despegue. Se detiene unos minutos, después arranca y toma vuelo. El vértigo y el ruido del motor en ascenso se juntan cuando cierro los ojos. Allá va el avión de ella, me dicen. En el coche me concentro en no cambiar de tema en mi cabeza: el avión vuela con ella adentro. Pensar equivale a sostener. En el avión ella está sentada junto a la ventanilla. Ve hacia abajo: azoteas, avenidas, árboles, la tierra en parcelas, más arriba las nubes y la primera sensación brusca del vuelo: la turbulencia. La ima-gino moviéndose como muñeca suelta en su asiento. Ella no tiene miedo. Me explica que no sirve de nada. Ella domina circunstancias, no se atrasa ni se adelanta. Mi miedo es anticipatorio y también supersticioso: quizá su intensidad disuelva los peligros. Pero ese tipo de disquisiciones no fructifica con ella. Basta, me dice, calma; respira hondo. Creo que me ve con ternura, aunque sospecho que hay algo de hastío en su insistencia: no dudes tanto, no hagas tantas preguntas, me dice. Antes del avión o después del avión. No me puedo poner en su lugar porque es el de ella. Sería sabio si no fuera obvio. En su asiento en el avión ya ha de estar tomando un coctel. En el cielo nublado sigue la turbulencia. Ella quizá se ríe nerviosamente con el pasajero de junto. El cuerpo y la turbulencia no se acomodan. El tiempo se alarga como una liga tensa entre los dedos. Pienso en ella con su falta de miedo, un hueco en la imagen de lo que está ocurriendo. Tampoco sirve de nada no sentirlo. Si el avión se cae a uno al menos no lo tomó por sorpresa, fingiendo en su asiento que es normal que vuele un vehículo en el aire lleno de gente y tiemble de ese modo. Se oirá la voz del piloto: “Abróchense los cinturones, manténganse en sus asientos”; pasarán las azafatas para revisar a los pasajeros. Ella les va a sonreír. Siempre es amable. Mostrará serenidad. El avión dejará de moverse. Ella tomará otro trago de su coctel. No va a pasar nada.

¿Adónde va? A visitar a sus padres en el sur de California. Son los Mills de Orange County. Naranjeros y luego empacadores de naranjas: Edward y Edith. Tuvieron cuatro hijos: Edward (“Ted”), Joan (mi mamá), Maure y Judy. En cada viaje que hicimos en familia llegamos a una casa distinta. La primera estaba en una huerta de naranjos: los hombres trepados en escaleras iban arrojando las naranjas en bolsas o canastas, colgadas al hombro. Eran movimientos en cámara lenta. Mis abuelos formaban parte del escenario, no de la vida. Mi mamá se relajaba de ese lado de la frontera. No recuerdo a mi papá. Quizá bebía martinis con mi abuelo al atardecer. Durante las horas de la mañana no era visible. El paisaje de la huerta se resumía para mí en una ventana y en la reja con mosquitero por la que uno entraba a la casa. Mi abuelo nos preparaba el desayuno y nos contaba chistes. Nos reíamos porque eso hacía mi mamá.

La segunda casa era estrecha y de cristal, construida en un risco en el Cañón de Santa Ana, desde el que se podía ver la carretera. Dormíamos los cuatro hijos en un mismo sofá cama frente a la tele. Había un salón de juegos en el sótano de la casa, con una mesa de billar. A veces aparecía mi tío Maure. Era el alcohólico de la familia Mills. Mis abuelos y mi mamá se fijaban en su voz, en sus pasos, en sus comentarios, para cerciorarse de que no hubiera nada fuera de lo normal. Muchos ojos ajenos escudriñaban a Maure. Con nosotros solía estar sobrio, aunque en una ocasión lo descubrimos bebiendo en el salón de juegos; nos burlamos de él, le quitamos su cerveza y la vaciamos en el excusado. Subimos después a la casa a acusarlo con mi mamá. Ella nos regañó por delatarlo. No se habló más del asunto.

La tercera casa fue un departamento en Riverside. Mi abuelo ya estaba muerto. Maure se hacía cargo de mi abuela, aunque se esfumaba durante sus rachas intensas de bebedor. Vivía de su pensión militar y jugaba golf con sus compañeros veteranos casi a diario. Fue miembro de las fuerzas de ocupación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Desmenuzaba sus anécdotas de posguerra entre un cigarro y otro. Por desgracia nunca nos interesó escucharlo; nos habían enseñado a no hacerle caso y él ya estaba acostumbrado. Se iba callan-do con una carcajada menguante. No le tocó ser más que el hijo sobreviviente. Mi abuelo ya había luchado en la Primera Guerra Mundial. Su decisión implacable de nunca referirse a su experiencia en la trinchera fue suficiente para crearle una leyenda. La familia Mills aún conserva su uniforme. A mi otro tío, Ted, en cambio, se le concedió la mala suerte de ser el héroe venerado, la figura trágica cuya ausencia permeó la atmósfera de cada casa de los Mills. La versión inicial y más longeva de su muerte fue que su avión había caído en pleno bombardeo contra el enemigo. El tío Ted, pues, murió peleando. Pero no sucedió así. Se mató en su Spitfire, en un ejercicio de rutina, el 7 de octubre de 1943, a los veintitrés años, en Northumberland, Inglaterra. Chocó en el aire contra otro Spitfire. Ted llevaba apenas un año en la guerra. Le habían asignado labores de patrullaje en las costas inglesas. Nunca avistó ningún avión enemigo. Era piloto de la Real Fuerza Aérea canadiense. Se había casado en Tijuana el 7 de noviembre de 1939 y su esposa se embarazó a principios de enero de 1940. El gobierno federal de Estados Unidos ofrecía cursos gratis de aviación para civiles. Ted los tomó y sacó su licencia de piloto. Volaba cada vez que podía. Su hijo, Michael E. Mills, nació el 26 de agosto de ese año. Un amigo le consiguió empleo a Ted en una sucursal de Sears al este de Los Ángeles. La familia se mudó a un departamento frente a la tienda. El salario era de sesenta centavos la hora. Ted odiaba el trabajo. En 1941 se cambió a Vultee Aircraft, para colaborar en la fase final del ensamblaje de aviones. Al cabo de tres meses intentó enlistarse en la fuerza aérea estadunidense, pero en ese momento, antes de la entrada de Estados Unidos a la guerra, no se admitía a hombres casados. Fue entonces cuando eligió la Real Fuerza Aérea canadiense. Se trasladó con su esposa y su hijo a bases de entrenamiento en Victoriaville, Quebec, en Chatham, Nuevo Brunswick, en la Isla del Príncipe Eduardo y, finalmente, en Barrie, Ontario, antes de viajar ya solo a Inglaterra, donde llegó el 28 de septiembre de 1942. Ahí practicó con aviones Hurricane hasta que logró lo que más quería: convertirse en piloto de un Spitfire. Se estrelló poco más de un año después. Su esposa recibió dos cartas de notificación en octubre de 1943:

11 de octubre, 1943

Estimada señora Mills:

Permítame extenderle mi más profundo pésame por la enorme pérdida que ha sufrido por la muerte de su esposo.

Acabo de regresar del funeral que se realizó en el Cementerio Regional de Harrogate. Es un sitio muy bello y tenemos una sección reservada para la Fuerza Aérea, bajo el cuidado de la Comisión de Tumbas de Guerra, y siempre estará a buen resguardo. Desde donde yo estuve parado podían verse las colinas y los valles ondulantes de Yorkshire, un sitio de paz, quietud y belleza. La ceremonia fue con plenos honores militares y sus compañeros aviadores fungieron como su escolta; se recibieron ofrendas de parte de su comandante en jefe y de sus hermanos aviadores.

Todos me hablaron en términos muy elogiosos de su esposo, iba muy bien y su pérdida se resiente agudamente. No hay palabras para describir el gran trabajo que están haciendo estos hombres canadienses [no habrá sabido el capellán que mi tío era estadunidense] y con cuánta presteza y disposición emprenden cualquier labor que surja. Canadá difícilmente puede darse el lujo de perder a tales hombres y, sin embargo, estoy seguro de que es por sus esfuerzos y sacrificios que nuestra civilización se ha salvado de la destrucción total y que nuestros hijos pueden aún vivir libres y sin temor.

Su pesar en este momento ha de ser enorme, no obstante quizás halle consuelo al enterarse de que su esposo era un hombre y un héroe, y que tal sacrificio no se olvida. Su esposo se encamina hacia una vida más grandiosa y duradera.

De nuevo, permítame transmitirle el pésame de todos los que estamos aquí y asegurarle que la recordamos siempre en nuestras plegarias.

Su atento servidor,

(I. A. Norris) Jefe de escuadrilla

Capellán mayor

Núm. 5 Cuartel Distrital

17 de octubre, 1943

Estimada señora Mills,

Previo a esta carta le habrá notificado el Ministerio del Aire de la triste pérdida de su esposo Núm. R 128771, sargento de vuelo E. M. Mills. Permítame antes que nada expresarle mi más profundo pésame junto con el de todas las tropas de esta base.

Desgraciadamente, debido a las demoras para comunicarse en las condiciones actuales fue imposible cumplir con sus deseos respecto al funeral y tuve que organizarlo sin sus recomendaciones. Entenderá, sin duda, la necesidad de esta acción y confiará en que los arreglos que se hicieron son los que usted habría deseado.

El funeral se llevó a cabo en el cementerio de la Real Fuerza Aérea en Homefall, Harrogate, a las 2 p. m. el 11 de octubre. La ceremonia la ofició el capellán de la Real Fuerza Aérea y los hombres de la Real Fuerza Aérea portaron el ataúd. Se ofrecieron plenas distinciones militares. Numerosas y bellas ofrendas florales se colocaron en la tumba, cuyo número es C 14, Sección C. Adjunto fotografías de la ceremonia.

El accidente en el que el sargento de vuelo Mills se mató fue un choque en el aire entre dos aeronaves que ocurrió durante un vuelo de entrenamiento alrededor de las 12:45 p. m. el 7 de octubre. Estará al tanto de que el más mínimo error de juicio basta para ocasionar tal choque, y es la única explicación posible de este accidente en particular. La aeronave de su esposo cayó en picada después del choque, y le aliviará saber que la muerte fue instantánea y que él no sufrió dolor alguno. El otro piloto salió ileso.

El sargento de vuelo Mills estaba trabajando extremadamente bien aquí y su muerte es una desgracia lamentable que ha afectado profundamente a todos aquellos que lo conocieron.

Su servidor,

A. P. Hope C/G [Capitán general]

Comandante de la base de la Real Fuera Aérea

Eshott

El párrafo que describe el choque en la segunda carta es de una franqueza sin duda militar: el error de juicio, el avión que cae en picada, el otro piloto ileso. Y aquel dogma que me desconcierta: el consuelo de la muerte instantánea. Se repite cuando uno expresa tímidamente el miedo a volar; para qué preocuparse: si se desploma el avión, la muerte será instantánea. Pero el tiempo de la caída ha de tener su duración en la conciencia. Seguramente mi tío maniobró para que su Spitfire se mantuviera en el aire; seguramente también sintió pánico. Los efectos físicos de un desplome a esa velocidad han de ser dolorosos. A fin de cuentas uno percibe que se va a morir, sin la opción de la vida a medias pero aún vida. Eso imagino o interpreto, aunque de hecho no sabemos nada de la muerte instantánea. Le atribuimos las bondades de la rapidez. Va el piloto en su avión, pierde el control, se estrella y muere. Los que corren hacia el avión en llamas son los testigos: “Pobre… bueno… al menos no sufrió”. El cuerpo chamuscado o retorcido ha de ser la prueba definitiva. El instante de esa muerte se convierte en un dolor diferido para los deudos precisamente porque no hubo tiempo. Los recuerdos se arman de otro modo, con el argumento esencial de que aquella persona cada vez más amada murió en plena ignorancia. De eso están convencidos los numerosos adeptos de la muerte instantánea, en general y no solo en accidentes: “Mil veces mejor morir de un infarto fulminante que padecer una larga agonía”, afirman con certeza y hasta jactancia. Yo, por obtusa, pertenezco al otro bando. Mi alegato es que una razonable agonía posee al menos la ventaja contraria de la lentitud; uno sigue estando en el mundo, de manera cada vez más incómoda, consciente de que se va a morir; los días se van acumulando, confundiendo, habrá dolor, medicamentos, quejas, todavía algunas frases, música, el teléfono que suena, la televisión, luz, sombras, la noche, la gente que lo cuida o lo descuida a uno y pregunta: “¿Cómo nos sentimos hoy?”. De repente habrá días sin nadie, horas de sueños y de recuerdos que se van contaminando porque se acerca el final. Las últimas palabras no son las que uno escoge, sino literalmente las últimas que uno pronuncia (eso incluso en la muerte instantánea). El proyector de la memo-ria, aun la disfuncional, prosigue con sus labores; se pierden las conexiones pero no las imágenes. Por más que el material esté dañado se fabrica otra experiencia. A uno lo mueven de lugar: de la cama al sillón, junto a la ventana y la calle. Afuera y adentro se asemejan. Uno está aquí todavía. Los adeptos de la muerte instantánea me responden que estoy inventando una fantasía, una muerte amable (como si no lo hicieran ellos con su versión aséptica). Pero las agonías razonables que he atestiguado establecen sus propios hábitos y tienden a imitar a la vida. En cambio, la muerte instantánea –salvo que uno sea religioso o espiritual– significa un rotundo vacío. La persona muerta se lleva consigo el transcurso de la muerte. En la agonía larga, corta o razonable lo comparte con uno. El consuelo se diversifica y también, claro, el hartazgo y las culpas. “¿Por qué no le di la mano, por qué me impacienté cuando preguntó cuál era el nombre de aquel actor de esa película estúpida, por qué no fui puntual?”.

La discusión es morbosa, perversa y, sobre todo, inútil. Especular acerca de la muerte revela que uno confía mucho en la vida y pasa por alto lo más evidente: que uno nunca elige (salvo si se suicida). Toda acción o inacción incluye en potencia a la muerte. Decidir como yo que subirse a un avión multiplica los peligros quizás esté en relación directa con la cantidad de advertencias explícitas que se externan antes de que el avión despegue. Uno se introduce en la cabina, localiza su asiento, coloca su maleta en los compartimentos para el equipaje de mano, ocupa su lugar y mira cómo van entrando los otros pasajeros. Hay prisa, severidad de parte de las azafatas. Yo ya estoy sentada con mi cinturón abrochado. Oigo cada ruido como si fuera una amenaza en retrospectiva. Las puertas se cierran y se pronuncia la frase: “Armar toboganes”. Los motores ya se encendieron. El avión tiembla ligeramente cuando retiran las escalinatas afuera. En la cabina pasan las azafatas rociando con un desinfectante “ecológico”. Nos protegen. El avión se dirige a la pista. El piloto nos comunica que habrá un ligero retraso: nuestro avión será el tercero en despegar. La espera me permite suspender el miedo. Sé que las azafatas serán tan víctimas como yo si sucede un accidente. Su vestimenta no me ayuda a fiarme de ellas. Se encienden las pantallas. Nadie presta atención. Yo me fijo en las imágenes. Cada aerolínea tiene su propio temperamento. En todas, sin embargo, se transmite un ambiente de concordia, hasta algarabía, en la emergencia. La posible despresurización de la cabina me inquieta. Imagino el momento caótico en que nos caigan encima las máscaras de oxígeno. Su manejo no se ve fácil; hay que jalar muchos hilos; ponerse la de uno antes de ayudar al otro pasajero: ¿será una persona paciente? En la pantalla los protagonistas se ríen mientras agarran sus máscaras. Haría falta un toque de solemnidad, aunque en realidad ni una sola instrucción se llevará a cabo si el avión se desploma o se incendia. Los pasajeros gritarán, saltarán de sus asientos, se pisotearán: la pura barbarie intercalada con alguno que otro personaje civilizado e intrépido. Las azafatas al principio intentarán imponer orden; luego padecerán el mismo terror. Nos moriremos encerrados en esa cápsula. Mi amigo de vuelos me comenta que es absurdo angustiarse: implícito en su comentario está el beneficio de la muerte instantánea. Añade mi amigo, para apaciguarme, que hay más accidentes automovilísticos que aéreos. Pienso en los coches. Uno está a ras de tierra, abre o cierra la ventana, observa las casas, los árboles, los otros coches. No existe una sensación de anomalía y, cuando uno se sube y se abrocha su cinturón, no se escucha una serie de advertencias que, de hecho, encierran mensajes subliminales de muerte. Pienso también en las diatribas que he leído contra los coches; sus defensores airados replican que muere más gente en la regadera. Nunca se muestra la estadística. Nunca aparece la noticia en los periódicos. Los muertos en la regadera son una reliquia del peligro. ¿Cuántos habrá al año? Mi amigo de vuelos me mira con desdén; es filósofo. Cita a los estoicos mientras bebe su copa de vino. Hay que practicar la ataraxia o la apatía: el sosiego del alma derivado del “dominio sobre las pasiones o de su extirpación”. Pero no sé si el miedo sea una pasión o, más bien, una especie de fe primitiva. Respiro hondo tal como me han enseñado mis maestros improvisados. El avión ya alcanzó su altura de crucero. Me dice mi amigo de vuelos que ahora sí estamos seguros; la turbulencia constante carece de importancia. Pide otra copa de vino. No consigo la sordina que a veces me conduce a la ataraxia. Me aprieto el cinturón. Estiro las piernas. El miedo es un amuleto. Si dejo de sentirlo y repasarlo perderé la circunstancia en la que estoy inmersa y pondré el futuro por delante, como una certeza. Está prohibido siquiera postular: “cuando lleguemos”, “al rato”, “mañana”. Cada vez que se agudiza la turbulencia saco de mi bolsillo un pedacito de madera y lo sobo. Podría ser que todo dependa de la repetición de un acto: mis dedos rozando la madera, la vigilia casi permanente. No me dormiré hasta que me duerma. Nada me impide concebir mi cobardía extrema, patológica, como una forma de lucidez; ni achacarle un toque de vanidad a mi insomnio paranoico. Nadie haría tanto por los otros. Horas y horas temiendo por el prójimo desde un asiento en la cabina de un avión. Si me pasa a mí, les pasa a ellos. Hay cierto prestigio en el miedo especulativo. Pura mentira en el fondo.

Los perspicaces me señalarían que el miedo es arrogante y que la valentía, la mera prestancia, son modestas. “Vayamos ya y arriesguemos nuestras vidas innecesariamente. Pues si tienen valor alguno es ese, que no lo tienen”. Tal fue la consigna de James Salter, escritor y piloto de la fuerza aérea estadunidense, antes de entrar en combate en la guerra de Corea. En su autobiografía, Quemar los días, insiste en que la euforia de volar rebasaba con mucho la mezquindad del miedo. Describe el olor de los hangares, el ruido de los motores, las pistas cortas o largas, la camaradería, las pocas horas de aprendizaje antes de que a los pilotos los lanzaran solos en sus aviones; si fallaban, aun mínimamente, los despedían. Según Salter, todo era cuestión de método. Las emociones se guardaban para después, cuando había que lidiar, entre otras cosas, con la rivalidad gremial. ¿Cuántos despegues y aterrizajes exitosos tenía cada piloto? Luego, concluido el combate de la jornada, se hacía el conteo comparativo de los aviones enemigos derribados; en el caso de Corea, los poderosos MiGs de los soviéticos. El peligro era parte del compromiso y de la fruición. Lo demás atañía a la suerte. “Napoleón, me acuerdo, cuando ya no conocía personalmente a todos los que le recomendaban para un ascenso, solo anotaba junto a un nombre desconocido en la lista dos palabras: ‘¿Es suertudo?’. Y yo claro que lo sería”. La certidumbre juvenil de Salter quedó más que demostrada: murió en 2015, a los noventa años “después de una intervención quirúrgica rutinaria”.

Los suertudos han de darse cuenta de que lo son casi desde el primer roce con algún riesgo. Uno los admira en los parques, los columpios, las resbaladillas y, durante años, en la escuela. Corren y corren. Suben y bajan. No se detienen si se caen. Me imagino que los suertudos se encomiendan al privilegio de su suerte, quizás algunos con una ligera inclinación ante su dios, temeraria pues si se introduce una presencia teológica se debilita el poder de la suerte; cualquier dios le gana la partida. A un dios, además, puede irritarlo el exceso de buena suerte en el destino de alguna de sus criaturas, por más que la criatura sea devota, valiente, hasta buena. Tanta suerte la alejará de la senda divina; la hará olvidar que Dios la cuida. Y entonces Dios, siempre justo, le retira ese beneficio. ¿No son así las parábolas? Uno huye de la muerte y por lo tanto se topa con ella. Uno odia su vida y por cambiarla se muere. Mi tío Ted habrá resentido la condena de ser piloto y no poder combatir en la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941, cuando él trabajaba aún en Vultee Aircraft, habrá agudizado un tanto más su frustración. Ya enlistado, los meses de entrenamiento en Canadá fueron brutales. Había que aprender, en un máximo de ocho horas, a despegar y aterrizar con precisión. Su esposa y su hijo vivían en las casuchas de las bases aéreas. Cada salida podía ser la última, por una falla de método o por un tropiezo de la suerte. En el orden de los factores, la suerte está por encima del método. O son lo mismo: uno comete un error por mala suerte. O el dios vigilante cambia la jugada. Basta una alteración repentina del viento para que un Hurricane o un Spitfire se salga de curso. Las nubes inter-fieren con la visibilidad; una voltereta en el descenso y el cielo sublime se convierte en un muro que el avión golpea antes de estrellarse en la tierra. Volar no sirvió de nada. A mi tío Ted ni siquiera le tocó combatir. Cuando entró en la Real Fuerza Aérea canadiense, su esposa, ofendida, comentó con sorpresa: “Este hombre dulce que no se atrevería a cazar ni a un conejo, ahora desea con fervor enlistarse para matar alemanes”. Pero solo se mató a sí mismo. Según Salter los pilotos con menos horas de vuelo son los más peligrosos. Mi tío Ted vio las costas de Inglaterra: un trozo de mapa desde su avión y nunca al enemigo. No fue de los suertudos.

Al año siguiente de su muerte, mi abuela recibió una carta del señor C. G. Symington, socio de una librería de viejo en Harrogate.

9 de septiembre de 1944

Estimada Sra. Mills:

Acabo de recibir su carta del 23 de agosto y le doy las gracias por la misma. Me dará gran placer cumplir con sus deseos respecto a las flores en el cumpleaños de su hijo, pero no era necesario mandar los $15.00. Sin embargo, se los daré al Superintendente del Cementerio y le pediré que se encargue de que la tumba tenga flores periódicamente.

Me conduelo sinceramente por usted, así como por millones de otras madres y otros padres en el mundo entero. Me complace decir que este espantoso lío ya está por terminar.

Yo mismo perdí a mi querida esposa de modo súbito hace dos años y me gustaría decirle que he hallado mucho consuelo a través de los servicios de una buena médium, y que si usted hace lo mismo, quizá logre comunicarse con su hijo e incluso obtenga una materialización.

Su atento servidor,

[Firma]

No sé si mi abuela buscó los servicios de una médium. No la imagino apaciguando la tragedia con remedios esotéricos. Pero la muerte abrupta de su hijo quizá la convenció de que había demasiados pendientes y, sobre todo, de que le urgía despedirse de él. Supondré que lo hizo: localizó a una médium en Anaheim, California. Ella y la médium se tomaron de las manos. Cerraron los ojos. Según he leído, acude el muerto que esté disponible; es decir, cualquiera. En la novela de Aldous Huxley El tiempo debe detenerse, hay una sesión espiritista. El propósito de los participantes es comunicarse con el tío Eustace Barnack cuya muerte súbita, la víspera, ha dejado a los deudos con múltiples preguntas. Todo ocurre en la villa de Eustace en Florencia. Una niña, Bettina, fallecida en el terre-moto de San Francisco en 1906, responde al llamado de la médium. “Todos están bien. Todos se sienten bien”. Y más adelante anuncia que hay alguien ahí, deseoso de ponerse en contacto con su gente. El tío Eustace, aún vivo en la muerte, cegado por una luz que no lo deja seguir recordando, se aferra a la última orilla, aunque esta consista en una conversación rudimentaria con sus familiares. Su muerte fue de las instantáneas. Finalizada la cena con su sobrino Sebastián, el puro en una mano y el digestivo en la otra, sintió un golpe de dolor en el pecho y un miedo desconcertante. Resolvió que eran agruras: “es lo malo del vino blanco […]”, le dijo a su sobrino. Se levantó y se encaminó al baño en busca de sus pastillas de bicarbonato de sodio. Colocó su puro en un cenicero de ónix junto al lavabo. Le sobrevino otro espasmo de dolor. Se tomó seis pastillas. La punzada en el pecho lo mareó y lo obligó a sentarse: otras dos pastillas. Seguramente fue el pescado aquel con la salsa cremosa: dos pastillas más; dolor agudo en el pecho pero diferente: “pues ahora, de un modo indescriptible, se había vuelto obsceno al igual que agonizante”. El dolor se fue extendiendo como fuego por su brazo. “Muerte, muerte, muerte […] Y su esposa, ella también […] Pero en su caso no había sucedido repentinamente. Hubo años y años de sofás y enfermeras y gotas de estrofantina. Una existencia bastante agradable, en realidad. A él no le molestaría para nada; incluso dejaría de fumar por completo”. Pero el instante cumplió su cometido: el cuerpo de Eustace acabó tumbado en el baño sin remedio. La licencia literaria de Huxley le dio un periodo de gracia o condena al espíritu: imágenes, voces, paisajes, hasta que la luz deslumbrante y definitiva lo fue absorbiendo.

En la carta a mi abuela, el señor Symington mencionó que a través de una médium sería posible incluso conseguir una materialización de su hijo muerto. ¿Bajo qué forma? Idealmente el muerto no regresaría como cadáver, sino que, por vía de poderes superiores en los que el o la convocante ni siquiera tiene que creer, resucitaría momentáneamente tal como fue antes de morir, como alguien vivo. Aunque lo peor también sería probable: la reencarnación de un cuerpo tumefacto, mutilado, descompuesto. En un cuento del escritor inglés W. W. Jacobs, “La pata de mono”, la familia White, padre, madre y el hijo Herbert, reciben en casa a un amigo, el sargento mayor Morris, que viene de recorrer tierras lejanas. Durante un viaje por la India se hizo de una pata de mono hechizada por un viejo faquir “para que les pudiera cumplir tres deseos cada uno a tres hombres distintos”. El sargento mayor intenta quemar la pata de mono en la chimenea de los White, pero su anfitrión le ruega que se la regale. Una vez que parte Morris, la familia, feliz, piensa en los tres deseos. El señor White pide doscientas libras. La familia se va a dormir: ninguno de los tres le concede credibilidad a una mera pata de mono, y la abandonan en la repisa de la chimenea. Al día siguiente el hijo sale a su trabajo de maquinista. Unas horas después toca a la puerta un representante de los patrones de Herbert. Trae pésimas noticias: “Muy mal herido… pero al menos no sufre”. La señora White comprende que su hijo ha muerto. El representante les ofrece una suma en compensación por los servicios de Herbert: doscientas libras, el primer deseo. Después del entierro de Herbert los padres apenas logran sostener su vida cotidiana. Una noche la señora White despierta muy agitada: deben pedirle a la pata de mono que Herbert “esté vivo otra vez”. El señor White sabe que es un grave error, pero sucumbe. Agarra la pata de mono y pide el segundo deseo. Se oyen ruidos, golpes en la puerta. Baja la señora White: es Herbert. La tranca de la puerta se atora. Ella la jalonea, le grita a su esposo. Él no baja; oye que la tranca va cediendo, que su esposa abre poco a poco la puerta: “y en el mismo instante encontró la pata de mono y frenéticamente exhaló su tercero y último deseo”: a la casa solo entra un viento gélido.

Hay que tener cuidado con lo que uno desea, asegura el dicho: no vaya a ser que se cumpla. El deseo y la suerte son versiones del destino o viceversa. Los Mills alteraron la historia de Ted a cambio de una mínima leyenda. Al cabo de los años fueron saliendo las cartas, los escasos documentos. Habría convenido quemarlos, pero eso no se hace con la verdad, si uno en el fondo es supersticioso. Y no conozco a nadie que no lo sea, por más que lo niegue con el fanatismo de algunos ateos. Mentar el destino es darle validez a una especie de teleología. El desenlace de una vida está en cierne desde su origen. Uno aprende a interpretar la cronología solo al final. Ted de algún modo le legó un trayectoria a su hijo Mike, que tenía apenas tres años cuando murió su padre. Por razones que desconozco mis abuelos pasaron a ser sus tutores. También por razones que desconozco, mi abuelo lo conminó a que entrara en el ejército. Mike optó por seguir los pasos de su padre y entrenarse como piloto. Sin embargo, sus problemas de vista lo obligaron a aceptar la carrera de navegante. Se especializó en vuelos de reconocimiento; es decir, espionaje. Entre mayo de 1967 y febrero de 1968 recibió alguna condecoración por misiones de alto riesgo. Tenía rango de capitán. Su base aérea, Eielson, estaba en Fairbanks, Alaska, pero los vuelos salían de la Isla de Simiya, al suroeste del mismo estado. Las misiones consistían en recorrer la costa este de la península de Kamchatka. Su avión, el Rivet Amber, poseía uno de los radares más eficaces de la época, aunque sumamente pesado. Desde un principio se detectaron vibraciones muy fuertes en la aeronave y poca estabilidad en vuelos de baja altitud. Se fueron corrigiendo los defectos y el Rivet Amber incorporó las mejorías. No obstante, el 4 de junio de 1969, regresando de la costa de Kamchatka, el avión sufrió una turbulencia muy severa. Luego de aterrizar en la base de Simiya se inspeccionó la aeronave y se descubrieron averías considerables en la sección de la cola, “incluyendo el estabilizador vertical y las áreas cercanas a la antena de alta frecuencia”, según consta en un informe oficial realizado en septiembre de 2002: