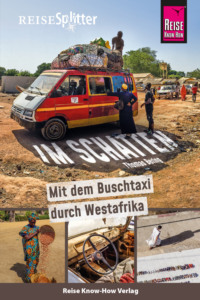

Kitabı oku: «Reise Know-How ReiseSplitter: Im Schatten – Mit dem Buschtaxi durch Westafrika», sayfa 3

NOUAKCHOTT/MAURETANIEN

Apocalypse now!

Der marokkanische Grenzbeamte in Guerguerat, ein paar hundert Kilometer weiter im Süden, ist äußerst korrekt. Er wird der letzte sein, der über meine fehlende Polizeinummer im Pass meckert. Nachdem ich die Schlange hinter mir lange genug aufgehalten habe, beginnt er, eine umfangreiche mathematische Gleichung zu lösen. Schlecht gelaunt, aber dem Schicksal ergeben, ermittelt er auf einem Fetzen Papier, offensichtlich auf Basis einer geheimen Zauberformel, aus drei endlosen Zahlenkolonnen eine beeindruckende sechsstellige Zahl. Zwanzig Minuten später bekomme ich großzügig meine höchstpersönliche Polizeinummer, einen Ausreisestempel und den Hinweis, ich solle nun endlich verschwinden. Jetzt stehe ich hinter dem „Hassan-Wall“ im Niemandsland. Oder besser gesagt, in einem nur fünf bis sechs Kilometer breiten Streifen, den tatsächlich die POLISARIO beherrscht und der somit auch faktisch Teil der DARS ist. Der mauretanische Grenzposten ist fünf Kilometer entfernt. Die Sonne sticht gnadenlos vom Himmel. Sand weht Plastikflaschen und anderen Müll über die Straße, als sich der Minibus hinter dem marokkanischen Schlagbaum endlich in Bewegung setzt.

Die Teerstraße endet nach wenigen Metern. Im Zickzackkurs über Sand und blanken Fels geht es auf die am Horizont wartende, von Wachtürmen flankierte Grenze der Islamischen Republik Mauretanien zu. Ausrangierte Lkw-Reifen markieren grob den Rand der Piste, angeblich verbergen sich jenseits davon noch immer Landminen im Sand. Menschen, die hier gestrandet sind, hausen in Lieferwagen oder unter Planen. Abseits der Piste liegen umgekippte, von den Besitzern aufgegebene Lastzüge zwischen großzügig verteiltem Stacheldraht, stehen komplett entkernte Autowracks, das blanke Blech vom Wüstenwind sandgestrahlt. Als hätte hier eben noch ein Gefecht getobt. Ich entdecke die Fahne der POLISARIO an einem Hügel auf Steine gemalt. Der mit Müll, Felsen, Sand und Steinen durchsetzte Wüstenstreifen macht den Eindruck, als hätte die Apokalypse hier bereits stattgefunden. Beklemmend. Dass ich aus dem Bus fotografiere, findet unser Fahrer nicht so toll. Angeblich werden wir beobachtet. Wie Steppenläufer im Western wehen alte Plastiktüten durch die Szenerie, kurioserweise sprenkeln Flachbildschirme den Wüstensand. Der Reiseführer spricht von einem „Mad-Max-Ambiente“, das mich in Mauretanien erwartet. Das trifft aber in ganz besonderem Ausmaß schon auf diese schmale Pufferzone zu, die aus unerfindlichen Gründen wohl weder Marokko noch Mauretanien kontrollieren will. Der Bus rumpelt unterdessen, ohne weiter gecheckt zu werden, auf die Pforten einer mauretanischen Version von Fort Knox am Horizont zu.

Hinter den dicken Mauern der Bastion, sicher vor der Willkür der POLISARIO, beginnt eine zähe Einreiseprozedur. Eine unüberschaubare Zahl von Menschen, selten in Uniform, meist traditionell mit langen Baumwollhemden und dem Schesch oder Tagelmust, den Turban ähnlichen Kopfbedeckungen der Tuareg, gekleidet, hat scheinbar in irgendeiner Form mit den mauretanischen Einreiseformalitäten zu tun. Verhüllte Trucker laufen mit Frachtpapieren hin und her. Ladung wird begutachtet. Mein Pass verschwindet mit einer dubiosen, schlecht rasierten Gestalt im Durcheinander der einfachen Zementbauten. Nun heißt es zähes Warten und Geduld bewahren in der prallen Sonne. Buddhistische Bedürfnislosigkeit hilft gegen Eile und Langeweile. Es dauert, solange es dauert. Reise ich nicht genau aus diesem Grund? Um solche Orte, „strange places“, kennenzulernen?

Als ob sie wüssten, hinter welcher politischen Grenzlinie der Sahel genau beginnt, sind sofort die dicken, lästigen Fliegen da, die fast jeder aus den Fernsehreportagen über die Hungersnöte in der Region kennt. Fliegen verscheuchen, Schatten suchen, warten. Endlich hat ein pfiffiger Grenzbeamter seinen PC-Tower wieder zusammengeschraubt und in einer kahlen Zementhöhle, die Fred Feuerstein Ehre machen würde, läuft das volle Programm zur biometrischen Erfassung der Grenzgänger an. Ein verschwommenes Foto wird fürs Visum geschossen. Fingerabdrücke und Pass-Scan werden auf arg verstaubten Computern gespeichert, Ende der 1990er-Jahre bestimmt einmal Hightech. Gab es da irgendwo noch Mittel im Kampf gegen den Terror, die dieses Secondhand-Equipment in spartanische Räume mitten in der Sahara gebracht haben? Danach wieder warten. Es folgen ein paar dumme Fragen, von Männern mit Sonnenbrillen in westlichen Sommeranzügen, die sich nicht vorstellen. Wen ich in Mauretanien denn so kenne, wo ich wohnen will? Wie steht’s um Alkohol und Drogen? Ob ich vielleicht eine Drohne mit mir führe? Ich frage mich, zu welchem Verein diese billigen Kopien von Undercover-Drogenfahndern wohl gehören. Grenzbeamte, Geheimdienst oder einfach neugierige Mitreisende? Wieder warten, an eine niedrige Zementmauer gelehnt, den Hintern im warmen Sand, mache ich ein Nickerchen. Dann wird es schlagartig hektisch. Aus dem Nichts materialisieren sich mit frischen Visa versehene, fertig gestempelte Pässe und werden an die drängelnde Traube der Wartenden verteilt. Ein kurzer Check, ob mir der Typ auf dem Foto im Visum ähnlichsieht, und nach nur drei Stunden ist die Staatsgrenze überschritten. Es kann weitergehen, hinein in den großen mauretanischen Sandkasten.

FREUNDLICHER REISEGEFÄHRTE MIT LANDESÜBLICHER KOPFBEDECKUNG

NOUAKCHOTT/MAURETANIEN

Schon auf den ersten Kilometern zeigt Mauretanien, dass die Sahara hier zu Hause ist. Die Steinwüste ist inzwischen wesentlich sandigerem Terrain gewichen, das allerdings nicht mehr so gleißend blendet, sondern warme Rottöne annimmt. Irgendwie schlägt sich auch karges Buschwerk, ab und an sogar ein kleiner Baum, durch. Die Wüste bekommt Konturen, ist aber weiterhin ohne Zeichen menschlicher Besiedelung. Meine acht Mitreisenden im Bus bleiben verschlossen. Kein Tourist im herkömmlichen Sinne ist unter ihnen. Zwei Araber französischer Herkunft flüstern nur leise untereinander und beten bei jeder Gelegenheit. Sofort sind meine Gedanken beim islamischen Dschihad und Terrorcamps in der Wüste. Die Saat der Radikalisierung der letzten Dekade geht auch in meinen Reflexen auf. Sorry, wahrscheinlich wollt ihr einfach nur eure Familien besuchen. Ein wortkarger Spanier mit amerikanischem Pass will sich irgendwo unterwegs in die Büsche, sprich in die Wüste, schlagen. Die Mauretanier im Bus bleiben unter sich. Alle sprechen nur auf meine Fragen hin mit mir, sind zwar sehr höflich, aber auch distanziert. Alle, bis auf Ali, ein junger Geschäftsmann aus Casablanca, dem wohl auch langweilig ist und der gerne von seinen Erfolgen erzählt.

Mehr als 400 Kilometer später ist gegen 23 Uhr Nouakchott, die Hauptstadt, erreicht. An einer breiten, nicht nur schlecht, sondern gar nicht beleuchteten Straße hält unser Bus – Endstation. Eine Straße, die nicht ansatzweise nach Hauptstadt aussieht. Nur über dem heruntergelassenen Rolltor einer schmuddeligen Garage brennt eine kahle Zwanzig-Watt-Birne. Was ist das hier? Wo bin ich? Vorort, Gewerbegebiet, Stadtzentrum? Das GPS legt mir nahe, im Stadtzentrum zu sein, wäre ein solches auf der Karte klar auszumachen. Meine reservierte Unterkunft kennt kein Mensch. Laut eigener Beschreibung im Internet ist sie im Gewirr namenloser, nicht asphaltierter Straßen nur schwer zu finden. Telefonisch ist niemand zu erreichen. Die Traube der Taxifahrer hat sich inzwischen gelichtet – die meisten sind mit den letzten Fahrgästen in den Feierabend verschwunden. Die beiden verbliebenen Fahrer wollen jetzt auch endlich los und versuchen ziemlich rabiat, mich in eines ihrer maroden Gefährte zu zerren, egal wohin. Ali, mein Sitznachbar im Bus, hilft mit einer Telefonnummer aus und vermittelt mich an das Hotel Ikrame, das er angeblich gut kennt. Ich zögere, ob ich mit einem dieser rauen Gesellen im klapprigen Gefährt allein zu einer Fahrt ins Unbekannte aufbrechen soll. Erschwerend hinzu kommen die Preis-Verhandlungen: Die Entfernung zum Hotel ist nur schwer bestimmbar und nachts sind die Fahrten in Nouakchott angeblich um ein Vielfaches teurer. Zu allem Überfluss werden nach der Währungsreform des mauretanischen Ouguiya, bei der eigentlich eine Null gestrichen wurde, alle Preise immer noch in der alten, zehnmal höheren Summe genannt. Bei einem Preis von 200 Ouguiya werden also 2.000 gefordert. Werden die 2.000 nur aus Gewohnheit genannt oder sind sie vielleicht auch gemeint? Alle Verhandlungen finden selbstverständlich zwischen einem ehemaligen Französisch-Fünferkandidaten und einem nicht akzentfreien Muttersprachler statt. Schließlich wedeln wir im Dunklen fleißig mit Geldscheinen. Gefordert ist letztendlich eine frische Banknote über 200 neue Ouguiya. Als die Verhandlung weiterer Details unseres Transportvertrages dann doch zu konfus wird, regelt Ali alles Weitere. Kurzerhand begleitet er mich und nutzt die Gelegenheit zu einem kleinen Wiedersehen mit dem Hotelmanager. Hat für mich den Vorteil, dass ich einen anständigen Preis bekomme und der Manager mir jetzt, durch seine Bekanntschaft zu Ali, persönlich verpflichtet ist. Schon nach wenigen gewechselten Worten gelobt er bei der Ehre seines Geschlechts, in ganz Mauretanien einen Schutzschirm über mir auszubreiten – getreu des Landesmottos „Honneur, Fraternité, Justice“. So jedenfalls verstehe ich das große Tamtam und die ausladenden Gesten.

Derart behütet und gesegnet im Hotel Ikrame angekommen, spüle ich den Staub der Landstraße mit einer eiskalten Cola und den Resten meines aus Spanien geschmuggelten Whiskys herunter. Ob der illegale Alkoholschmuggel zum Eigenbedarf eine gute Idee war, darüber gehen später die Meinungen auseinander. Mauretanien ist zu 100 Prozent alkoholfrei. Mein Gepäck wurde bei der Einreise nicht kontrolliert, um die Busse herum waren allerdings sniffer dogs auf Drogensuche. Die einen sagen, Alkohol wird in kleinen Mengen geduldet, ein alter Afrika-Hase erzählt mir später, dass er erwischt wurde und drei Tage auf ein Scharia-Gericht warten musste. Dabei geht es nicht unbedingt um das Abschlagen von Händen oder Köpfen. Dem Scharia-Gericht hätte er zunächst erklären müssen, dass es sich bei der beschlagnahmten Palette Red Bull nicht um Alkohol handelte, was die geforderte Strafzahlung von 1300 Euro schon beträchtlich reduzierte. Anschließend waren nur noch dreizehn Büchsen Bier Gegenstand der Verhandlung. Nach zähem Feilschen einigte sich das hohe Gericht mit dem Delinquenten schließlich auf 10 Euro pro Büchse.

„Bismillah, cent et trente euros.“ So soll es sein: „Im Namen Allahs, 130 Euro.“

„Kein Einspruch, Euer Ehren.“

Geschichten dieser Art scheinen sich in letzter Zeit zu häufen. Also, wohl bekomm’s in Mauretanien!

Noch 1950 waren 75 Prozent aller Mauretanier Nomaden. Nouakchott bestand aus ein paar Hütten in Strandnähe. Im Jahr 1957 fassten die Kolonialherren den Gedanken, das strategisch günstig gelegene 500-Seelen-Dorf ein wenig auszubauen. Die französischen Planer dachten an etwa 15.000 Einwohner, doch nach der Unabhängigkeit 1960 wuchs die neue Hauptstadt Mauretaniens unkontrolliert. Grund für den Zuwachs waren unter anderem die vielen Dürren, bei denen fruchtbares Land von der Wüste geschluckt wurde. Ehemalige Nomaden und Kleinbauern suchten ihre Zukunft in der Stadt. Inzwischen leben hier über eine Million Einwohner. Zum Glück ist viel Platz in der Wüste und so wurstelt sich Nouakchott mit immer neuen ungeplanten Siedlungen in der Peripherie durch. Bei der Infrastruktur passiert nicht viel, ein paar schattenlose Magistralen sind geteert, doch schon in den Seitenstraßen des Stadtzentrums löst Sand den Asphalt ab. In meinem Hotel tröpfelt zwar meist Wasser aus der Leitung, aber die Eselskarren mit Wassertank sind allgegenwärtig im Stadtbild.

Nur wenige Straßen in Nouakchott haben einen Namen. Einprägsame Orientierungspunkte kann ich nicht entdecken. Um da Abhilfe zu schaffen, haben Saudi-Arabien und Marokko je eine Moschee gestiftet. Leider reichten wohl die Mittel nicht, um weithin sichtbare Minarette zu bauen. Die Stadt ist ein wucherndes, sandiges Einerlei. „Petit-Taxis“, Sammeltaxen, die feste Routen fahren, sind nicht gekennzeichnet. Das bedeutet: Theoretisch kann alles ein Taxi sein. Praktisch: Ich versuche unterschiedslos alles zu stoppen, was vorbeischeppert. Vorausgesetzt, es ist kein Lastwagen oder Eselskarren. Alle Fahrzeuge sind in einem technisch prekären Zustand – das heißt schrottreif. Angenehm ist jedoch, dass keiner der Besitzer auf die Idee kommt, Höchstleistungen aus den maroden Kisten herauszuholen und fährt wie ein Henker. Den Oldtimer bloß nicht überfordern! Alle Verkehrsteilnehmer tuckern gemächlich mit zwanzig bis dreißig Sachen dahin, die verschlissene Mechanik schonend. Mich erinnert der vorsichtige Straßenverkehr an einen großen Verkehrsübungsplatz, die Geschwindigkeit an Senioren auf Seniorenmobilen. Das Klischee des temperamentvollen Wüstensohns findet man hinter dem Lenkrad zunächst nicht. Einmal Platz genommen, fahren die Taxen nicht etwa zu einem „Platz der Republik“ oder dem Markt XY, also Zielen, die auf irgendeiner Karte zu finden wären. Nein, stattdessen fahren wir Richtung „B.M.D.“, sprich „Bemdi“. Kein Mensch weiß, wofür das Kürzel steht, obwohl dies, schenkt man Ortskundigen Glauben, der zentralste Platz der ganzen Stadt ist. Was dem schmucklosen Asphaltkarree und seiner unspektakulären Randbebauung jedoch nicht anzusehen ist. Immerhin steht jemand mit der orangefarbenen Warnweste einer Traunsteiner Sicherheits-Firma auf der Kreuzung und versucht, den Verkehr zu regeln.

Drei Mal Mobilität in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott

Nicht immer das neueste Baujahr

Am „Bemdi“ wechsele ich in ein Taxi Richtung „Boutique Couscous“. Damit, erfahre ich, ist der ortsansässige Carrefour-Supermarkt gemeint. Noch bevor die „Boutique Couscous“ in Sicht kommt, werde ich zu meiner Überraschung im Einerlei der grauen Zementhäuser aus dem Wagen geworfen. Dank funktionierendem GPS erreiche ich auf einer sandigen, namenlosen Straße mein eigentliches Ziel, das Maison d’hôtes de Jeloua. In dieser charmanten grünen Oase bestehend aus Garten, Restaurant und kleinem Hotel wollte ich ursprünglich logieren, hätte ich es bei der Ankunft finden können. Hier treffe ich auf der Suche nach Informationen „Ali le magnifique“, einen Flüchtling aus Mali. Großgewachsen und den Kopf mit leuchtend blauer Schesch verhüllt, fordert er mich strahlend zum Besuch seines kleinen Ateliers auf, das er mit seinen Brüdern nebenan betreibt. Ich lehne dankend ab und erzähle ihm, dass ich Auskünfte über das Reisen im Land brauche. Natürlich bin ich auch damit bei Ali genau an der richtigen Stelle. Gerne würde er mir eine Tour ins Adrar-Gebirge angedeihen lassen, weit ab vom Schuss. Wir vertagen uns zunächst. Die Infos, wegen denen ich eigentlich gekommen bin, gibt es im Jeloua jedoch nicht. „Sorry, no travellers here, only businessmen and NGOs“, klärt mich die Chefin auf.

Nouakchott hat kein Wetter und keine Zeit. Vielleicht weil es sowieso immer um die 35 staubtrocken heiße Grad sind, gibt sich offensichtlich keine Wetterstation die Mühe, Daten an mein Mobiltelefon zu senden. Bei der Uhrzeit schwanken die Angaben. Die Restaurantküche des Jeloua öffnet nicht, weil es angeblich erst sechs ist, Zou ein paar Meter weiter an der Rezeption besteht aber gleichzeitig darauf, dass es schon sieben ist. Die Uhrzeit ist in Nouakchott nur ein grober Anhaltspunkt. Und ist Zeit wirklich so wichtig? Die Küche ist auf, wenn die Küche eben auf ist. Es gilt der alte Spruch: „Die Europäer haben Uhren, die Afrikaner haben Zeit.“

„La Porte de l’Afrique noir“: Tor von „Schwarz-Afrika“ ist eines der Label, das Mauretanien aufgedrückt wurde. Wobei sich die Marketingstrategen der Tourismusindustrie scheinbar noch nicht ganz einig sind, ob sich dieses Tor in Marokko, Mauretanien oder dem Senegal befindet. Doch tatsächlich treffen in Mauretanien seit Jahrhunderten arabische, berberische und subsaharische Ethnien aufeinander, die hier gemeinsam leben. Etwa 70 % der Mauretanier werden als arabisch-berberische Mauren definiert, wobei die hellhäutigere Hälfte als Bidhan – weiße Mauren – bezeichnet wird und meist zur Oberschicht einer hierarchischen und teilweise rassistischen Gesellschaft gehört. Die Bidhan teilen sich wiederum in Hassani (Krieger) und Marabout (Islamgelehrte) auf. Die andere, meist etwas dunkelhäutigere Hälfte der arabisch-berberischen Mauren, stellen die Haratin – wie in Marokko Nachfahren ehemaliger Sklaven. Ehemalig? Mauretanien hat die Sklaverei gleich viermal offiziell abgeschafft. Zuletzt 2007, aber scheinbar ist sie nicht totzukriegen. Die mauretanische Organisation „SOS Esclaves“ behauptet, dass es immer noch 600.000 Sklaven im Land gibt! Die verbleibenden 30 % der mauretanischen Bevölkerung werden Soudans genannt, Angehörige unterschiedlicher subsaharischer Völker wie den Fulbe und Tukolor oder den Sarakolé, Wolof und Bambara. Schon um das zu verstehen, müsste ich eigentlich ein Schaubild einfügen. Aus Sicht eines Ethnologen ist das jedoch nur die grobe Einstiegsversion und eigentlich ist alles noch viel komplizierter. Nur der Islam mit seinem Versprechen von Gleichheit bildet ein loses Bindeglied zwischen einzelnen Volksgruppen, die zum Zusammenleben in Staaten gezwungen sind, deren Grenzen Kolonialmächte mit dem Lineal gezogen haben.

„Port de pêche – Marché des poissons“, es dauert ein wenig, bis jemand begreift, wo ich hinwill. Ein schrottreifes Schlachtschiff bringt mich dann tatsächlich zum Fischmarkt. Wenn Donald Trump von seinen „Shitholes“ sprach, dann muss er den Fischmarkt in Nouakchott gemeint haben. Schon beim Aussteigen aus dem Taxi, noch 200 Meter vom Markt entfernt, schlägt mir ein bestialischer Gestank entgegen, der mir den Atem stocken lässt. Erstmal eine rauchen. Tausende von Menschen schuften hier, rennen durch die Brandung zu einlaufenden Booten, zerren gewaltige Pirogen auf den Strand, schleppen bis zu 30 Kilo schwere Kisten mit Fisch auf den Schultern, ziehen vereint an riesigen Netzen. Andere feilschen erbittert um den letzten Cent, verzehren ein paar Happen im Schatten der Boote oder dösen erschöpft vor sich hin. Dazwischen, wohin ich auch schaue, Fisch. In ausgebleichten Plastikkisten, fleckigen Mayonnaise-Eimern, im schmutzigen Sand oder auf bröckelnden Zementtischen. Von winzigen Silberlingen bis zum mehr als zwei Meter langen und über 100 Kilogramm schweren Adlerfisch – neben dessen massigem Körper mit seinen rötlich schimmernden Flossen der Verkäufer schon fast zerbrechlich wirkt. Wie viele mag es von diesen Giganten noch geben? Am Boden überall Schleim. Erfolglos versuche ich der undefinierbaren, mit Sand und Fischabfällen vermischten Brühe auszuweichen. Die salzhaltige Luft hinterlässt zusammen mit meinem Schweiß einen klebrigen Film auf der Haut. Hitze, Gestank und Fliegen plagen Fischer und Marktbesucher. Und dennoch fasziniert der Fischmarkt in Nouakchott, ist bunter, schillernder als die Märkte noch ein paar hundert Kilometer weiter nordwärts. Dafür sorgen die subsaharischen Frauen mit ihren fantasievollen, grell gemusterten Kleidern, die sich wie Lavalampen vom sandfarbenen Einerlei der Wüste und dem Zementgrau der Bauwerke abheben. Für Westafrikanerinnen gibt es keine Farbkombination, die nicht geht, keine Muster, die nicht zusammenpassen und kombiniert werden können.

Schweißtreibende Entladung der Fischerboote

In der folgenden Nacht schießt auf der anderen Seite des Erdballs ein verrückter Australier in Neuseeland auf betende Muslime. 51 sterben, 50 weitere werden schwer verletzt. Ein wenig mulmig ist mir jetzt schon, da die Imame beim Freitagsgebet gewöhnlich aktuelle Themen aufgreifen. Demonstrationen, die auch gewalttätig werden können, finden oftmals spontan im Anschluss an das Freitagsgebet statt. Was wird heute in Nouakchott passieren? Im Hotel Schulterzucken. Versteht mich keiner oder weiß niemand, ob eine solche Großwetterlage hier gefährlich werden kann? Ich wabere im Informations-Nirwana. Ohne das Feedback Ortskundiger bin ich in meiner etwas abgelegenen Absteige allein auf die eigene Beobachtungsgabe und meine Erfahrungen angewiesen. Nur zögerlich taste ich mich heute aus dem Hotel. Doch alles bleibt ruhig. Die Menschen verlassen besonnen die Moscheen und das Leben scheint weiter seinen normalen Gang zu gehen. Zumindest die Entscheidung, das Hochland des Adrar-Plateaus im Landesinneren nicht zu besuchen, fällt mir aufgrund der erhöhten Gefährdungslage etwas leichter. Einheimische sagen zwar „kein Problem“, trotzdem blase ich den mehrtägigen Abstecher ab. Zudem ist mein Ziel, das südlich der Sahara gelegene Westafrika auf dem Landweg zu erreichen und da bin ich längst noch nicht!

Das Flicken der Fischernetze ist Handarbeit

Vom Boot auf den Markt:

Ein Teil des Fangs ist bereit für die Auktion

Fette Burschen:

Adlerfische auf dem Weg zum Konsumenten

Viele Dinge in Mauretanien bleiben nebulös für mich. Um meinen Erkenntnisgewinn zu begrenzen, mich weiterhin möglichst unwissend zu halten und meine neugierigen, dummen Fragen zu bremsen, hat sich die Mehrheit der Bevölkerung als Umgangssprache für Hassania entschieden. Weitere, weniger verbreitete Nationalsprachen sind Pulaar und Wolof. Alleinige Amtssprache ist aber Arabisch. Bei dieser Auswahl sieht es mit meiner Fähigkeit zur Kommunikation recht düster aus. Gott sei Dank hat sich noch ein wenig Französisch als Handels- und Bildungssprache erhalten. Meine letzten schulischen Versuche in der „schönen Sprache“ stellte mein früherer Lehrer allerdings mit dem Kommentar „Ist das Polnisch?“ zur Disposition. Damals konnte ich das Problem noch durch die Abwahl des Französisch-Kurses lösen. In Mauretanien muss ich jedoch furchtlos Tag für Tag in der Sprache der Liebe radebrechen, da Hassania keine echte Alternative ist. Und das mit Menschen, die Französisch meist nur in einer Pidgin-Version gelernt haben. Und sie womöglich gar mit einem starken Wolof-Akzent sprechen! Bienvenue en Afrique!

Fliegender Sandalenhändler

Sind die bunten Stoffe noch aus dem Süden oder aber aus China?

Frühmorgens verlasse ich Nouakchott, vorbei an den ärmlichen Viehmärkten am Stadtrand. Die Straße ist brandneu und mein Fahrer Zouzou treibt den verhältnismäßig intakten Corolla auf 150. Trotz traditioneller Kleidung mit weißer Schesch wirkt er auf merkwürdige Weise wie ein Gymnasiallehrer – von seinem Fahrstil mal abgesehen. Zu siebt – drei vorne und vier hinten – sind wir in das fünfsitzige Geschoss gepresst. Überholt wird unkonventionell, in den wenigen Kurven sind die Fliehkräfte deutlich spürbar. „Relax“, rät mir ein Student aus Dakar, der wohl die Schweißperlen auf meiner Stirn gesehen hat und halb auf meinem Schoss sitzt. Zu meiner Erleichterung bremsen uns die ständigen Polizeiposten und die schnell schlechter werdende Straße immer wieder aus. Die Schlaglöcher häufen sich, die Piste versandet zunehmend, bis es schließlich kilometerweit nur noch auf Sand vorwärts geht. Ein letzter Blick auf das ländliche Mauretanien. Imposante Dünen, sandige Hügel in Schattierungen von hellgelb bis rot, dazwischen, wie Bauklötze, die Kuben winziger Dörfer, alle kunterbunt bemalt. Meist bestimmt ein farbiges Minarett die Szenerie. Aber vereinzelt wachsen schon erste Palmen. In begrenztem Umfang scheint hier Viehwirtschaft möglich. Doch als wollte sie Mühe und Arbeit der einfachen Menschen verhöhnen, sendet die Sahara ihren alles erstickenden Sand. Viel fruchtbares Land ging in dieser Region verloren und trieb die Menschen in die Hauptstadt.

Auf den letzten Kilometern zum Unterlauf des Senegal-Flusses im Südwesten Mauretaniens wird der ewige Sand zunächst durch dorniges Buschwerk, dann durch dürre Bäume, die später sogar grüne Blätter tragen, ersetzt. Nach zehn Tagen Wüste fühlt es sich falsch an, plötzlich den Horizont nicht mehr zu sehen, der jetzt von anmaßend erscheinender Vegetation verdeckt wird. Der Senegal-Fluss markiert den Übergang vom Sahel zur Trockensavanne und bildet die Grenze zwischen Mauretanien und dem Senegal. Vor die Einreise in den Senegal hat der liebe Gott jedoch die mauretanische Grenzkontrolle in Rosso gesetzt. Auf deren Grenzmafia treffe ich völlig unvorbereitet und die Herren zeigen mir eindrucksvoll, warum Mauretanien im UN-Korruptionsindex seit Jahren in der Champions League spielt. Ahmed, der Student aus Dakar, warnt mich schon auf den letzten Kilometern zur Grenze: „People in Rosso are bad, don’t talk to anybody – c’est dangereux!“ Mit niemandem reden? Leichter gesagt als getan. Ich kann mich dem offiziellen Grenzposten erst gar nicht nähern, da sich ein bulliger Offizier mit hohem Coolness-Faktor schon auf dem Weg zum Übergang vor mir aufbaut. Pass aushändigen, Pass gegen Gebühr kopieren, nein, besser zweimal kopieren. Eine Menschentraube redet auf mich ein, Körperkontakt inklusive. Pass, Geld, Telefon und Gepäck festhalten, gleichzeitig eine sinnvolle Konversation auf Französisch führen. Eine Devisendeklaration ist unverzichtbar. Die würde ich sogar umsonst erhalten, wenn ich nur die Kleinigkeit von 200 (!) Euro in mauretanische Ouguiya tausche. Ich will Mauretanien aber gerade verlassen. Folglich brauche ich die mauretanische Schmalspurwährung nicht mehr, zumal die Ausfuhr strikt verboten ist. Ich könnte die Ouguiya jedoch gerne in frische, knusprige senegalesische CFA tauschen. Allerdings weiß nur Allah, zu welchem Kurs! Nun ja, mit einem kräftigen Abschlag müsste ich schon rechnen, wenn mir an der Grenze so unbürokratisch geholfen werde. Die Alternative zu dieser Devisenarie mit eingebautem Diebstahl wäre ein Ausreisestempel gegen Cash. Wieviel Cash? Nun, das müsste ausgehandelt werden.

So spielen wir eine Stunde lang Spielchen: Pass herausrücken, dem mit ihm verschwindenden Offizier hinterherlaufen, Verweis auf den Geldautomaten, verhandeln einer Bestechungssumme. Ich entwinde meinen Pass den klebrigen Fingern des sonnenbebrillten Hünen fast gewaltsam, drohe mit der Rückfahrt nach Nouakchott. Der Offizier kontert mit der Schließung seiner Grenze oder mit dem Antritt des Jahresurlaubs durch das komplette Grenzpersonal. So klingt es jedenfalls. Verbündete, die mich unterstützen – in Afrika taucht sonst immer ein freundliches, hilfreiches Gesicht auf – gibt es nicht. Jeder senkt in Rosso demütig den Blick und versucht möglichst unauffällig, sich der zur Mafia mutierten Staatsmacht zu entziehen. Am Ende der schweißtreibenden Verhandlungen in glühender Mittagssonne scheint eine Bestechungssumme die kostengünstigste und nervenschonendste Variante zu sein. 20 Euro gegen Stempel und endlich stehe ich am breiten Fluss.

Später erzählen mir wettergegerbte Overlander, dass als Tarif für einen Grenzübertritt mit Fahrzeug in Rosso bis zu 1.200 Euro verlangt und gezahlt werden. Die erfahreneren Afrika-Hasen aus dem Westen meiden die Grenze in Rosso wie der Teufel das Weihwasser und ich ernte Schulterklopfen und Bewunderung für meine kostengünstige Ausreise in den Senegal. „20 Euro sind ein echtes Schnäppchen, selbst ohne Fahrzeug!“ Andere Reisende wiederum weigern sich kategorisch an mauretanischen Grenzen zu zahlen, campen an der Grenze in ihren Fahrzeugen und spielen tagelang Katz und Maus mit der uniformierten Mafia. Bewundernswert, diese Prinzipientreue unter sengender Sonne.

Trotz vorhandenem Ausreisestempel und gut sichtbar pendelnder Fähren möchte mein Sergeant aber gerne noch ein kleines Anschlussgeschäft machen: „Die Fähren stellen den Verkehr jetzt ein“, gibt er mir zu verstehen. Ich soll für 10 Euro eine Piroge über den Fluss chartern. Doch von links flüstert mir jemand etwas auf Französisch zu. Ich ahne nur, dass sich das Wispern auf die Aussage meines Lieblings-Offiziers bezieht und übersetze es spekulativ als „Quatsch mit Soße“. Und soll damit richtig liegen!

So läuft das Spiel: Ein korrupter Offizier oder besser gesagt eine völlig außer Kontrolle geratene Grenzgarnison bessert ihr karges Gehalt, das – wenn überhaupt – nur unregelmäßig und selten gezahlt wird, mit allen Mitteln auf. Zehn Minuten später quere ich per Fähre umsonst den breiten Senegal-Strom ins gleichnamige Land. Den Einreisestempel dort erhalte ich kostenlos – ohne Visum. Zumindest einen kleinen Teilsieg über die Grenzmafia trage ich mit meiner Gratis-Überfahrt in den Senegal davon.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.