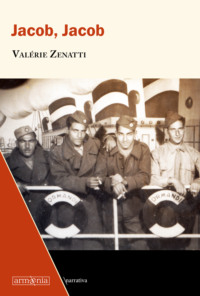

Kitabı oku: «Jacob, Jacob»

VALÉRIE ZENATTI

Jacob, Jacob

Traducción de Iballa López

www.armaeniaeditorial.com

Título original: Jacob, Jacob

Edición original: Éditions de l'Olivier, Paris, 2014

1.ª edición: octubre 2017

1ª edición ebook: agosto 2021

Esta obra se benefició del apoyo de los Programas de ayuda a la publicación del Institut français

Diseño de cubierta: © Armaenia Editorial/Valérie Zenatti

Fotografía de solapa: © Patrice Normand, 2014

Copyright © Valérie Zenatti, 2014 © Éditions de l'Olivier, 2014

Copyright de la traducción © Iballa López Hernández, 2017

Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2017, 2021

Armaenia Editorial, S.L.

www.armaeniaeditorial.com

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,

la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.

ISBN: 978-84-18994-08-1

Oh, sí, era así, la vida de aquel niño había sido así, la vida había sido así en la isla pobre del barrio, unida por la pura necesidad, en medio de una familia inválida e ignorante, con su sangre joven y fragorosa, un apetito de vida devorador, una inteligencia arisca y ávida, y siempre un delirio jubiloso cortado por las bruscas frenadas que le infligía un mundo desconocido.

Albert Camus, El primer hombre*

* Barcelona, Tusquets, 1994, trad. de Aurora Bernárdez. (Todas las notas son de la traductora).

I

Un deseo confuso e imperioso lo ha llevado hasta allí, hasta la cima de la montaña rocosa, en medio del polvo manchado de excrementos de pájaro, entre los cedros y los cipreses negros que atraen la mirada y la retienen unos segundos antes de dejarla marchar hacia la llanura aplastada por el sol. En la distancia, las cascadas parecen inmóviles, velos de espuma pintados con el único propósito de destacar las chorreras que corren por las gargantas. Más abajo, en saledizo, el precipicio acoge macizos de nopales en sus flancos y a continuación se eleva en absoluta desnudez: de repente la roca parece cortada por una hoja misteriosa y se superpone en láminas pardas. Otro movimiento del rostro, y sus ojos distinguen el puente. Sólido nexo tendido entre dos torres de piedra blanca que confiere ese carácter de fortaleza a la ciudad y la une al hospital y, algo más allá, a la estación, el monumento a los muertos y el cementerio.

Jacob consulta el reloj de pulsera que le regalaron por su decimotercer cumpleaños. Este le da un aire más desenvuelto que los relojes de bolsillo de sus mayores, los cuales imponían lentitud, exigían una parada para sacarlos, mientras que al suyo basta con echarle una ojeada. Hace seis años que las manecillas le dan la hora; el segundero es irritante y fascinante, siempre demasiado presuroso, acelerando el paso del tiempo, cuando a él le gustaría detenerlo; a menudo sueña despierto, piensa en el primer día que cruzó el puente colgante con Abraham, es posible, por cierto, que no fuese la primera vez, pero ese es el primer recuerdo que guarda de ello. Se había detenido para mirar hacia abajo, su hermano le tiró de la manga, ven, es peligroso, no te asomes, pero Jacob se sintió absorbido por el vacío que había debajo de él, minúsculo y poderoso, dominaba la ciudad y las gargantas, le resultaba embriagador estar allá arriba, a él, que por lo general tenía que levantar la cabeza si quería ver algo más que las rodillas de los adultos, las patas de las mesas o las salpicaduras que ensuciaban los muros de la calle; entonces extendió los brazos para tocar el cielo y descubrió el delicioso miedo que atenazaba a cuantos pasaban por el puente, tan extraordinario que hacían falta cuatro nombres para designarlo: el puente colgante, el puente Sidi Mcid, el puente del Rhumel y la pasarela del vértigo.

Jacob se estremece, le da la espalda a la llanura, la cual le ha bastado mirar para sentir bajo sus pies; vacila entre descender la cuesta a toda prisa o caminar despacio bordeando el hospital, cruzar el puente con paso ágil, tomarse un descanso, estirar el tiempo, hacer que cada milímetro del paisaje penetre en él, aunque sabe que nunca podrá abarcarlo por completo. Ya lo ha intentado, se queda mirándolo intensamente y luego cierra los ojos, trata de recordar lo que ha captado, pero siempre se le escapa algún detalle, y además, en contra de lo que cabría pensarse, el paisaje nunca es idéntico, la luz se las ingenia para pintar las piedras en tonos que van del plateado al negro, y los días en los que el cielo, aún empapado, apenas comienza a recuperarse de la tormenta, un resplandor dorado salpica las paredes del precipicio.

Las visiones que se atropellan en su mente lo llenan de una excitación casi insoportable, la belleza solemne del lugar le ensancha el pecho, echa a correr por la pasarela de metal en dirección a la torre oeste, un camión pasa por allí ocasionando un estrepitoso entrechocar de chapa bajo las ruedas y transmite un segundo estremecimiento a Jacob, que baja a la ciudad acompasando sus zancadas regulares al ritmo de la respiración, las palabras le martillean las sienes, cuando las notas, del examen final, de bachillerato, lleguen, ya me habré, ido, los entrenamientos, la instrucción, lo llaman instrucción, con dieciocho años, pasaré, de instruirme a la instrucción, pero no tiene nada que ver, no volveré, a sentarme, a escuchar al señor Baumert, leer a Hugo, Balzac, Flaubert, nunca más el latín, dominus, domine, dominum, domini, domino, domino, el latín, como un juego, como una lengua que se divierte, que sorprende a mi padre, que le arranca una sonrisa a mi madre, ¿para qué sirve el latín?, para ser una persona instruida, para comprender el francés, de otro modo, es la lupa, que permite distinguir, las sutilezas de la lengua, dice el señor Baumert, es el sol, que hace brillar, las joyas de la lengua, es otra manera, de expresar el mundo, distinta de la del árabe, la lengua de mi madre, la de mi padre, de la del francés, la lengua que vino a hablarse aquí, hace casi cien años, la lengua del norte que decidió, mezclarse, con la del sur, conjugaciones complicadísimas, futuro anterior, imperfecto de subjuntivo, tiempos que apenas dominan los habitantes de las callejuelas angostas del populoso barrio judío y árabe en el que Jacob choca ahora con mujeres que dudan entre diez telas para tapizar un sillón, confeccionar vestidos de novia, cortinas, ¿raso o algodón?, ¿lisas o con bordados dorados?, y atropella a los zapateros más pobres, cuyos puestos se reducen a una maleta abierta encima de una mesa, las herramientas alineadas junto a una montaña de tapas, y que remiendan los zapatos deprisa y por un módico precio, sus gritos se pierden un poco más allá, amortiguados por los sacos de arpillera que contienen kilos y más kilos de especias, pimentón, canela, comino, pimienta, cúrcuma, polvo de rosa, granos de alcaravea y cilantro, clavo de olor, arañuela y menta seca despiertan el apetito en el estómago de Jacob, que se desliza entre los clientes que salen con parsimonia de las joyerías, a una joyería no se va una sola vez, sino cinco o seis, todo se sopesa, se medita, ¿acaso la joya que se quiere regalar pesa demasiado o no lo suficiente?, ¿trasluce una riqueza que se vive mal, que se envidia, o pura tacañería?, a su paso, Jacob arranca jirones de conversación que le permiten adivinar las angustias de los futuros compradores, cruza a la carrera la calle de La France, arteria principal del barrio, orgullosa de su Monoprix y de sus Galeries parisiennes, enfila la pendiente hasta llegar al número 15 de la calle de Le 26e de Ligne, donde algo, un movimiento en el aire, una sombra que se desplaza de un muro a otro como Peter Pan, alerta a Lucette, que anda enfrascada tendiendo la ropa en la azotea de enfrente, la muchacha apenas tiene tiempo de asomarse a la barandilla para ver a Jacob entrando en el edificio, desearía inmovilizar en sus ojos la silueta, el pantalón gris y la camisa blanca, la frondosa cabellera por la que sueña pasar la mano para peinarla, despeinarla, la nuca en la que le gustaría estampar un beso, y es que a Lucette también le da por soñar despierta a menudo, Jacob, mientras tanto, sube la escalera saltando los peldaños de cuatro en cuatro, abre la puerta del segundo piso y se lleva por delante a Madeleine, su cuñada, que está colocando la loza en el aparador adosado a la pared de la entrada, estruendo de platos, el más grande se hace añicos al caer al suelo, otro se aleja hacia la cocina dando vueltas como una peonza, titubea ante la juntura de una baldosa, oscila y luego se bambolea en posición horizontal; Madeleine contempla los cascos de loza con la barbilla trémula, se lleva las manos al vientre, donde dos corazones laten, se alborotan al percibir la tensión que invade el habitáculo, lo siento, se disculpa Jacob, perdón, y se agacha para recoger los pedazos, no, eso no te corresponde hacerlo, hijo mío, dice Rachel, que ha acudido corriendo y con una breve mirada le indica a Madeleine que limpie el estropicio, ¡volando!, que ya son las siete y media y los hombres están al llegar.

En un rincón de la estancia, Fanny y Camille, las hijas de Madeleine, juegan con dos cordones. La mayor forma figuras que la pequeña ha de reproducir. Círculo, cuadrado, triángulo, una cabeza, una casa, un abeto como el de la ilustración del libro de la escuela. La mayor se aplica, la pequeña se distrae con más facilidad, alza la cabeza al oír el estrépito del plato roto y ve refulgir los ojos de su madre con demasiada intensidad antes de que esta doble el pesado corpachón y se arañe la palma de la mano con una esquirla de loza; a Camille se le incendian las mejillas, pega un brinco para ir en ayuda de Madeleine, que le dice, no, te vas a cortar, deja, ya lo hago yo, ve a jugar con tu hermana, pero la niña insiste, estar con los mayores es más divertido, más interesante que seguir los movimientos aplicados de Fanny, así que recoge con sus dedos regordetes los fragmentos irregulares y blancos y los coloca unos encima de otros partiendo del de mayor tamaño, parece una construcción de azúcar glas, Camille se contiene para no llevarse un pedazo a la boca y mordisquearlo, nota cómo el aliento cálido y entrecortado de su madre le llena la oreja, pero no se atreve a mirar el rostro congestionado por el esfuerzo y se inclina hacia la enorme tripa en la que, según le han dicho, crecen dos bebés; se pregunta si a veces les dará por pelearse, si se atizarán para quedarse con el mejor sitio. Cuando nazcan dejará de ser la más pequeña y ya nadie le dirá: «Baja los ojos cuando te habla un adulto», claro que sí, sí que se lo dirán, su propia madre agacha la vista cuando se dirige a su marido o a su suegro, y la voz se le estría de filamentos roncos que a ella la intrigan y la entristecen. Ven, le dice Jacob, te voy a enseñar a volar, y se tiende boca arriba en el mismísimo suelo, flexionando las piernas para acoger el vientre de la niña, que se hunde suavemente en sus rodillas, a continuación la agarra por las muñecas y levanta de golpe las piernas hacia el techo para propulsarla en el aire a la par que grita, ¡el avión va a despegar!, y sus labios rugen, el avión está volando, su voz modula sonidos sibilantes, cuidado, se avecina una tormenta, y agita las piernas en el aire para hacer que Camille, que ríe a más no poder, se bambolee. Rachel esboza un mohín, Jacob ya no está en edad de jugar a esas cosas, acaba de cumplir diecinueve años, pero tendido de esa manera sobre las baldosas del salón parece un crío, le va a dar lumbago y no podrá ingresar en el ejército. Atrapa la idea que se le acaba de cruzar por la cabeza, la aísla del flujo de pensamientos, la examina. Lumbago… Pensándolo bien, no estaría mal. Jacob no se iría. Quién sabe qué harán con él, adónde lo mandarán; un lumbago y lo declararían inútil, como ocurrió con Abraham en el pasado por motivos de salud que nadie se molestó en explicarles; su pequeño, su benjamín, se quedaría en casa a su lado, unos años más en la tibieza de su regazo antes de que se apodere de él otra mujer, a la que más le valdrá quererlo, mimarlo, ¡más!, ¡más!, grita Camille sin percatarse de que Fanny la observa frunciendo las espesas cejas con expresión amarga. A ella también le gustaría despegar, no sentirse atada al mundo y volar por encima de Jacob, feliz este al ver que a su sobrina se le contraen los rasgos de miedo fingido y genuino placer, alborozado por el poder aéreo que de pronto le ha sido concedido, ¡más!, ¡más!, se desgañita Camille, pero

unos pasos recios en la escalera apremian a las mujeres a acelerar sus gestos y a Jacob a volver a adoptar una postura decente, por lo que improvisa un aterrizaje forzoso y se yergue fingiendo hurgar en el bolsillo del pantalón. La puerta se abre y aparecen Haïm y Abraham. El mismo cabello corto y castaño, la misma mirada adusta, el mismo bigote de puntas dignamente curvadas hacia arriba y, sin embargo, tan distintos. El padre es grueso, con los años se ha ido ensanchando como el tronco de un árbol, sesenta y tres capas de grasa indican su edad, la estancia merma en cuanto entra en ella, también se oscurece. Su hijo mayor es en cambio esmirriado, los delicados rasgos de cuarentón evocan una belleza posible, factible, si no fuese por ese gesto de preocupación que los endurece y el doloroso corte en la comisura de los ojos. Llegan de la zapatería, de la calle de Richepanse, la jornada ha sido mala, los clientes, empobrecidos por las repercusiones de la guerra, se han decantado por los zapateros callejeros en lugar de acudir a dos auténticos artesanos que se toman el tiempo necesario para coser el cuero sin debilitarlo ni romperlo. Por fortuna, la sopa está lista y los efluvios de carne cocida, comino, tomate y cilantro los relajan un poco. Madeleine se hace cargo de las chaquetas, que ellos se empeñan en ponerse incluso cuando hace calor, es la elegancia de los pobres. Ella les alarga un aguamanil y una jofaina, ellos se lavan las manos y se sientan a la mesa junto a Jacob y Rachel, las niñas aguardan su tazón sobre unos almohadones en los que también se sentará la madre. Madeleine sabe que debe servir el caldo de la parte superior de la cazuela a los hombres, es más sustancioso, más sabroso. Le pone un pedazo de carne a cada uno, el cuarto será para Rachel; ella y sus hijas se conformarán con el caldo aguado; con algo de suerte, un minúsculo trozo habrá ido a parar al fondo de la cazuela y podrá reservárselo a su hijo mayor, Gabriel, pero ¿dónde rayos se mete Gabriel?, ruge la voz de Haïm.

Todas las miradas se vuelven hacia Madeleine, que cabecea sin apartar la vista de la cazuela como si tuviese la esperanza de ahogarse en ella. Abraham da un puñetazo sobre la mesa y suelta un juramento que, aunque dirigido a Gabriel, insulta a su esposa como mujer y madre. El rubor colorea las mejillas de Madeleine, se extiende por su frente, su padre nunca le habló en ese tono a su madre, menos delante de nadie, y al pensar en sus padres, en su difunto padre, en su madre a cientos de kilómetros, se le forma un nudo en la garganta, presa de una crispación que viene siendo habitual desde hace diez años, ella lo llama ouahch, pues no conoce ninguna palabra en francés para expresar la tristeza ligada a la añoranza.

Rachel se lamenta, ya rabbi sidi, ¿dónde se habrá vuelto a meter ese crío? Apenas ocho años y ya está hecho un gamberro que se pasa la vida holgazaneando por ahí. Jacob asegura que lo vio marcharse a casa de su amigo Maurice a hacer los deberes. Miente. Están a finales de curso y los maestros ya no mandan deberes a esas alturas, pero los dos zapateros no caen en la cuenta, para ellos la escuela sigue siendo un mundo oscuro e indescifrable, lo único que saben es que los profesores son personas cultivadas, lo cual les otorga una forma de supremacía; se expresan deprisa con palabras incomprensibles y tienen el semblante de la gente segura de sí misma; pueden permitirse sonreír y conservar la calma, el poder está de su parte, tanto es así que la señorita de Fanny ha decidido que la niña repetirá curso porque encontró manchas de grasa en un libro que la cría tomó prestado de la escuela. A Camille le apeteció hojearlo después de comer unos pasteles, no se había lavado las manos, impaciente por ver las ilustraciones. Cuando Madeleine se percató de ello, trató en vano de limpiar la grasa, vertió sal sobre las páginas manchadas y sostuvo el libro abierto por encima de la estufa, de nada sirvió: Fanny repetirá a pesar de sus buenas notas, a pesar de su seriedad y su obediencia, que tanto contrastan con la rebeldía de Gabriel. Abraham y Haïm suspiran. Quieren comer en paz y abandonarse al calorcillo de la sopa, al tabaco que pronto liarán en gruesos cigarros de color marrón, quizá también al licor de ciruela que les regaló un cliente de la metrópoli antes de la guerra, una botella fina y alargada como el cuello de un cisne, santificada por el mero hecho de llegar de tan lejos. Haïm la saca del aparador dos veces al año, para el Año Nuevo judío y en alguna ocasión especial, como la de esta tarde: Jacob ingresa en el ejército, pero la ausencia de Gabriel rompe esa concatenación perfecta —la sopa, el tabaco, el licor—, alguien va a tener que ir a buscar a ese crío. Jacob se levanta, Rachel protesta, te marchas mañana, tienes derecho a comer algo caliente antes de irte, quién sabe qué te van a dar de comer, además, he comprado melocotones para el postre, unos señores melocotones, de esos caros y jugosos, no es bueno interrumpir la digestión así, en plena comida, que luego duermes mal, pero Jacob la aparta cariñosamente y sale en busca de Gabriel, su sobrino, que por la edad podría ser su hermano pequeño. A principios de primavera, Jacob le enseñó a hacer cabrillas en la piscina natural Sidi Mcid. ¿Para qué sirve hacer rebotar las piedras en el agua?, le preguntó Gabriel. Para nada, le contestó Jacob, pero si sostienes la piedra en la mano el tiempo suficiente, si la aprietas para notar cómo sus dos caras lisas penetran en tu carne, es como si pasase a formar parte de ti, y cuando rebota en el agua es casi como si fueses tú quien tuviera el poder de hacerlo, ¿sabías que los católicos dicen que Jesús caminó sobre las aguas?, curioso, ¿verdad?, y Gabriel se puso enseguida a buscar los mejores guijarros. Los primeros se hundieron lamentablemente. No pasa nada, ya verás como lo consigues la próxima vez, le dijo Jacob, nadie lo logra a la primera, pero Gabriel prosiguió los lanzamientos, negándose a rendirse, con toda la voluntad de sus ocho años concentrada en la mirada y en el brazo. Quería experimentar lo que Jacob le había contado, quería correr sobre el agua y, al trigésimo intento, o tal vez fuese el quincuagésimo, lo logró: la piedra se transformó en una rana saltarina y horadó en cuatro ocasiones la superficie lisa del agua, ¡muy bien!, gritó Jacob, eres todo un campeón, y una sonrisa de orgullo iluminó el rostro del niño.

Los pasos de Jacob cortan el silencio en las callejuelas de persianas echadas, los vendedores ambulantes se han volatilizado, no se ve un alma, tras los postigos las familias se reúnen alrededor de la mesa, un aire fresco y seco se ha adueñado de la ciudad, y el sol empieza a apretar con fuerza en ese comienzo de verano, aunque de noche la temperatura cae en picado, puede descender veinte grados, a veces más. Jacob sabe que solo el azar, al que llaman suerte o mala suerte según el día, le permitirá dar con Gabriel, pero aun así va a buscarlo hasta la plaza Négrier, donde suele haber chavales jugando al fútbol delante de la sinagoga. No hace mucho, tal vez cuatro años, él también corría por la plaza en pos de un balón, les hacía pases a sus amigos, trataba de meter un gol entre dos chaquetas colocadas en el suelo, alzaba el puño derecho cuando lo conseguía, agachaba la cabeza moviéndola de un lado a otro cuando fallaba el disparo, les chocaba la mano a sus compañeros sin sonreír o, a lo sumo, amagando una sonrisa, dándoselas de hombre, hasta que un buen día dejó de jugar. Al principio ignoraba que no habría próxima vez, no había sucedido nada en concreto, el placer había desaparecido como si lo hubieran arrancado de su cuerpo de adolescente de un tirón. Jacob se pregunta: ¿Qué es lo que tiene hoy importancia para mí y ya no la tendrá dentro de cuatro años?, ¿los estudios, quizá? El señor Baumert lo anima a seguir estudiando, le dice que con su facilidad para el francés y sus excelentes notas en Historia, él también podría llegar a ser profesor, o tal vez redactor en un periódico, o incluso presentarse a unas oposiciones y trabajar en la Administración. Jacob no está seguro de que se pueda ser tan distinto de sus padres y sus hermanos. Abraham es zapatero como el padre; Isaac, empleado en una tienda de ultramarinos; Alfred hace negocios en Argel, nadie sabe de qué tipo, nadie entiende con qué se gana la vida; de vez en cuando va a verlos, extrae un fajo de billetes con ademán de mago, lo coloca sobre la mesa y, tras extender las piernas y cruzar las manos detrás de la nuca con fingido desenfado, mira a Abraham de arriba abajo para apuñalarlo en silencio, y eso que este es el mayor, el que ocupa el primer lugar, el más respetable, pero puede que sea por eso mismo por lo que Alfred siente necesidad de humillarlo. Mira la de billetes que les doy a nuestros padres, ni siquiera me molesto en contarlos, me los saco del bolsillo como calderilla de la que uno se deshace. Jacob no sabe muy bien lo que le ha llevado a pensar en sus hermanos. La palabra no evoca en él juegos, peleas, trastadas tramadas al alimón, ni complicidad; Abraham le lleva diecinueve años; Isaac, diecisiete, y Alfred, trece, por lo que para él son algo así como unos tíos, adultos de rostro severo a quienes les preocupa mucho más su propia supervivencia cotidiana y su reputación que un niño, porque eso es lo que sigue siendo para ellos, un niño, como Gabriel, a quien se siente más cercano que a sus hermanos, Gabriel, que no está en la plaza Négrier. Un buitre sobrevuela la ciudad entre chillidos amenazadores, Jacob alza la cabeza y divisa la sombra fea y oscura del ave subiendo hacia el peñasco grande, se le llena la boca de un sabor amargo, escupe en el suelo, el sabor persiste, emite en su pecho unos efluvios acres de zozobra, el muchacho se da media vuelta corriendo, ansioso de pronto por volver al sofocante piso para ahogar ese amargor en la sopa caliente y quizá disolver en esta la súbita ansiedad que, intuye, podría convertirlo en estatua de piedra de rendirse a ella.

Menea la cabeza antes de sentarse a la mesa, el humeante plato reaparece como por efecto de un sortilegio, no ha sido necesario que Rachel mirase a Madeleine para que esta lo mantuviese caliente a la espera de su regreso y volviese a servirlo con presteza, nada más abrirse la puerta. A Haïm y Abraham se les ha ensombrecido el semblante. A Jacob le gustaría relajarlos. En ocasiones cuenta historias que suscitan hilaridad en su familia, imita a sus compañeros de clase o a sus profesores, y su madre ríe de buena gana cuando pone acento parisino y la trata de usted como acostumbra la gente de alcurnia, Madre, ¿tendría usted la amabilidad de decirme dónde se encuentra mi pantalón, por favor?; a Rachel siempre se le fruncen las arrugas de las mejillas, entonces él se vuelve hacia Madeleine para darle el besamanos, y usted, querida cuñada, ¿cómo ha pasado el día?, y a ella se le tiñe la frente de rubor. Mediante la gracia de las palabras de Jacob, el tono distinguido con que las esculpe y los delicados gestos de que las acompaña, la vivienda se transforma en el Palacio de Versalles, y ambas mujeres quedan fascinadas por la luz que inunda repentinamente el salón y entrevén una vida quimérica en la que los hombres les hablarían como si las consideraran criaturas valiosas, dignas de respeto y amor; Jacob podría insuflar eso en la estancia, una bocanada de risa y de delicadeza que retiraría esa piel de temor o de enojo que cubre el rostro de los suyos, pero esa noche también a él le apetece estar en silencio, y qué le va a hacer si dicho silencio posee una consistencia cenagosa.

Las niñas empinan el tazón de sopa para beber hasta la última gota, se han quedado con hambre, pero no lo dicen, Fanny permanece con la vista gacha, a Camille se le van los ojos tras los platos de los hombres y Rachel, que han vuelto a servirse. Madeleine reparte su tazón entre ellas, no, hijas, de verdad que ya no tengo hambre, he comido suficiente, susurra mientras unas gotas del líquido salpican la tela del almohadón. Se vuelve con rapidez hacia la mesa, pero nadie, excepto Jacob, se ha dado cuenta de nada porque en la escalera retumban las pisadas fuertes de un niño, la puerta se abre, Haïm y Abraham se yerguen, ¿dónde te habías metido?, no aguardan la respuesta, que no se producirá, Gabriel tiene los puños apretados, un gesto obstinado en la frente y un brillo en sus ojos francos, como diciendo a su abuelo y a su padre, me importa un comino lo que esperéis de mí, me importa un comino vuestra autoridad, prefiero estar en cualquier sitio antes que aquí, no podéis impedírmelo, pero las manos de los zapateros se abalanzan ya sobre sus brazos, Madeleine les dirige una mirada suplicante que ellos ignoran, se vuelve hacia Rachel, que pone cara de sentirse fatigada e impotente, Jacob sigue tomándose la sopa, su pierna izquierda se mueve nerviosa bajo la mesa. Dos djinns parlanchines se revuelven como llamas en su cabeza y se pelean por tener la última palabra, venga, levántate, es tu última noche aquí, no te harán nada, diles que esa no es manera de tratar a un niño. Los golpes, por ahora, se limita a recibirlos, pero pronto los devolverá. El otro djinn, prudente, obliga a Jacob a bajar la vista hacia el plato. No vayas. No sirve de nada. Tal vez lo dejen en paz por esta noche, pero mañana le atizarán el doble, y entonces ya no estarás aquí para defenderlo. Déjalo correr, no provoques una riña inútil, tienes unas ganas tremendas de irte a la cama y aguzar el oído hacia los pensamientos nocturnos, que eclosionan como flores de pétalos anchos y morados gracias a la oscuridad; no deseas los gritos de tu padre, las lágrimas de Madeleine, que tiene la garganta atenazada de tal modo que no deja pasar ningún sonido, también ella ha apartado los ojos, resignada, sería terrible darle falsas esperanzas y saber que mañana, cuando te hayas ido, sufrirá aún más. Y Jacob hace caso a esta última voz, aunque se maldice por no atreverse a ofrecerle ayuda a su sobrino, por discreta que sea, pero, cuando al fin vuelve la cabeza hacia la puerta, es demasiado tarde, Abraham y Haïm empujan a Gabriel pasillo adelante, bajan las escaleras que el niño acaba de subir con sus musculosas piernecillas, hasta el sótano, lo arrastran hasta el sótano. Haïm lo inmoviliza contra una escalera de mano, Abraham lo ata con una cuerda, ya verás cómo se te quitan las ganas de andar dando vueltas por ahí como un golfo, la fuerza con que lo sujetan, enardecida por la fría rabia, es tal que al niño se le rasga la manga de la camisa, nota cómo se le forma una bola de lágrimas en la garganta al pensar en su madre, que tendrá que zurcir el desgarrón, se muerde los labios hasta hacerse sangre, cuenta los golpes de cinturón que se abaten sobre su espalda, uno, dos, tres, hasta diez, esta noche solo diez, los hombres están deseando volver al piso para beber, Gabriel no acierta a ver quién de los dos, su padre o su abuelo, desahoga en él su doloroso placer y su rabia, ambos se dan media vuelta y se marchan dando un portazo. Una rata le roza la pierna, él no grita, fija la vista en un punto de la oscuridad del sótano, sus ojos son balas, y el punto, su abuelo; le dispara ráfagas enteras, luego ametralla a su padre hasta que los ojos, abiertos desmesuradamente, se le cansan tanto que ya no sabe si los tiene abiertos o cerrados, si duerme o está despierto, de todas formas, qué más da, en la oscuridad del sótano, realidad y pesadilla se confunden.

En el piso, Madeleine se afana, con ayuda de sus hijas recoge la mesa, pronto la correrán hacia un rincón para extender los colchones de las niñas, el de Jacob y el que ella comparte con Abraham. Los hombres fuman y beben a pequeños sorbos de sus minúsculos vasos de licor de ciruela. Camille mira con embeleso los reflejos que danzan entre el cristal y el líquido transparente, parece fuego en el agua, le gustaría decírselo a Jacob, tal vez él le explicaría cómo es posible, pero la voz estentórea de Haïm no deja meter baza, este abre una botella de vino además de la de licor, cruza con sus hijos un par de palabras sobre la experiencia que el benjamín se dispone a vivir. El ejército transforma a los gallinas en leones, dice apretándole el hombro a Jacob con su ancha mano, a los niños en hombres, añade, reforzando la frase mediante una segunda presión, te enseña lo que es la vida, dice Abraham a modo de conclusión, con un velo de pesar en los ojos. En esas frases resuena el eco de las que se pronunciaron cuando Isaac se fue a hacer el servicio militar, cuando Alfred lo siguió, los dos hermanos nacidos entre Abraham y Jacob regresaron tal cual habían sido siempre, ni más valientes ni menos mentirosos, ni más generosos ni menos jactanciosos, con un poco más de vello, tal vez, y la barba más tupida por haber tenido que afeitarse todas las mañanas.

Rachel envuelve a Jacob con una mirada que a ella le gustaría que fuera orgullosa, pero sus párpados, demasiado inquietos, revelan su desazón. Ya hace cinco años que estalló la guerra en Europa. Los estadounidenses acaban de desembarcar en Normandía, la radio cuenta a diario el avance de los aliados, las victorias se suceden, sin embargo, Rachel teme que se esté ocultando el número de muertos y heridos, nadie se preocupa por las madres de esos muchachos, el corazón se le para dolorosamente cuando piensa, a lo mejor mandan a Jacob a Normandía. Le pela un melocotón esforzándose por sonreír, lo corta en tiernos gajos, centelleantes a causa del zumo que resbala por los dedos de su hijo. Madeleine no despega los labios, tampoco es que se le pida que hable, ella también está preocupada, la marcha de Jacob supone la pérdida del único ser tierno y alegre de la casa, su cuñado, al que ama como a un hijo, sin confesarse que podría haberlo amado de otro modo. Acuesta a las niñas en el colchón, venga, es hora de dormir, Fanny encaja el rostro macilento en el hueco del codo y cierra los ojos en el acto, siempre finge quedarse dormida antes de conciliar el sueño, a veces permanece largo rato así, pero los adultos están contentos y le dicen a su hermana, mira con qué facilidad se duerme Fanny, enseguida, sin dar la lata. Camille no deja que su madre se marche. Espera, tengo que decirte algo. Madeleine suspira, no ve el momento de acostarse, cada segundo que retrasa su descanso es como una gota de plomo que le taladra el cráneo. ¿Qué?, ¿qué quieres? ¿A mí también me encerrarán en el sótano si me porto mal?, le gustaría preguntar a la niña, pero enmudece al percibir un atisbo de sufrimiento en los ojos de su madre, por lo que murmura, no, nada, se me ha olvidado. Madeleine no insiste y se levanta para ir a fregar los cacharros. Primero los tres vasos de los hombres, a continuación, los platos, por los que sus manos se deslizan con gestos fatigados pero precisos, rastreando los restos de grasa, signo de infamia para cualquier mujer en la que recaiga la responsabilidad de la limpieza; detonante de la cólera de los hombres, encargados de velar por el buen orden del mundo. La comida se ha pegado al fondo de la cazuela, ella la restriega imprimiendo a sus manos las últimas fuerzas de la jornada, se le resiste una mancha, un montoncito marrón y rugoso con el que logra acabar, tras someter la cazuela a una presión aún más fuerte, el recipiente reluce al fin, Madeleine se siente orgullosa de su meticulosidad, nadie podrá acusarla nunca de rendirse ante una mancha. Rachel echa un vistazo satisfecho a los utensilios, envuelve unas galletas saladas en un paño y se lo alarga a Jacob, toma, cógelo, tengo demasiadas, contesta Jacob, me has dado comida para seis meses. Pues claro que no, mira, todavía te queda un huequecito ahí. Mete el bulto entre las camisetas interiores y los calcetines y la maleta de Jacob queda llena a reventar. Madeleine les ayuda a cerrarla colocándose encima con todo su peso antes de desplomarse en el colchón, donde Abraham se le une poco después, no la toca cuando está encinta, al menos por ese lado puede estar tranquila, pero los cuerpecillos se agitan en su vientre, intrigados por la repentina inmovilidad del habitáculo, ondulan y se estiran como si quisieran tomar posesión de él en su totalidad. Madeleine se niega a pensar en los dos bebés que reclaman su atención, no la necesitan, son tan insignificantes como dos gatitos ciegos; cuando la visión de Gabriel en el sótano, con las ratas, se adueña de su mente e intuye lo que Haïm y Abraham le han hecho —está segura de que ya ni siquiera piensan en ello—, unas lágrimas silenciosas ruedan por sus mejillas, llora sin producir el más leve ruido, lleva once años haciéndolo.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.