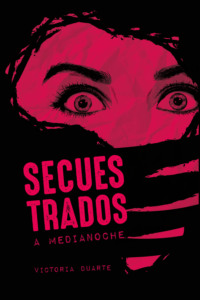

Kitabı oku: «Secuestrados a medianoche», sayfa 3

Capítulo 3

Vida diaria en el Bongo

El trabajo diario y la vida en la Misión estaban condicionados por la presencia de militares. Los soldados habían ocupado casas en nuestra propiedad y no podíamos hacer nada para impedirlo. A lo largo del día nos cruzábamos constantemente con ellos, pues andaban de aquí para allá, con sus armas colgando del hombro

La promesa del cuidado de Dios, que los enfermeros supieron transmitir en sus cantos el primer domingo que viví en Angola, me ayudaba a batallar contra la sensación de miedo que sentía; un miedo impreciso pero constante. Interiormente trataba de aférrame firmemente de esa promesa de que Dios cuidaría de mí cualquiera que fueran las circunstancias. En realidad, todos los que vivíamos en la Misión poníamos nuestra confianza en el poder de Dios para protegernos, porque nadie podía dudar sobre la seriedad de la situación en la que nos tocaba estar.

El trabajo era intenso. ¡Había tanta miseria y sufrimiento! A las enfermedades tropicales y otras se sumaban los heridos de guerra.

La sala de parto del hospital de la Misión.

Los guerrilleros enterraban minas antipersona que se activaban y explotaban con la presión de 15 kilos. Y era frecuente que civiles, al retornar de sus trabajos o al caminar en las afueras de las aldeas, las pisaran y perdieran la vida o quedaran horriblemente mutilados. Muchos de los que alcanzaban a llegar al hospital morían porque no teníamos cómo hacerles transfusiones de sangre. Era frecuente que también trajeran soldados con heridas de balas y otras lesiones para ser tratados.

Una tarde llegó al hospital un joven militar con una bala incrustada en la cabeza. Fueron siete días de sufrimiento, tras los cuales falleció, probablemente por el edema cerebral que el cuerpo extraño alojado allí le había ocasionado. El joven estuvo consciente hasta el último minuto de su vida, y nosotros nada pudimos hacer para salvarlo, ya que no teníamos los instrumentos ni los medicamentos necesarios para semejante intervención. Aquella muerte me causó mucha tristeza; el muchacho tenía toda la vida por delante y en otras circunstancias hubiese sido tan fácil salvarle la vida. Ver una vida extinguirse delante de mis ojos únicamente por falta de recursos me causó una tremenda angustia.

Otro problema recurrente eran los niños víctimas de enfermedades infectocontagiosas, tales como hepatitis, fiebre tifoidea, malaria o desnutrición. No era raro que visitara por la noche a alguno de ellos en estado de salud delicado y a la mañana siguiente su camita estuviera vacía. Al preguntar por él, simplemente me respondían: “Falleció”. Aquellas palabras lacónicas e indiferentes me resultaban muy dolorosas y difíciles de soportar.

Una vez hablé con el doctor sobre esto y su repuesta tampoco me trajo esperanza: “No podemos hacer nada. En Angola existen muchos medicamentos que no se consiguen. Hacemos lo que podemos”. Las cosas no eran sencillas. Pasaba demasiado tiempo hasta que las donaciones de medicamentos llegaban. Lo poco que había debíamos ahorrarlo y administrarlo con cautela.

El personal nativo era para mí un dilema difícil de resolver. Motivarlos para una entrega completa al servicio y un compromiso con la vida era bastante complicado. “Si podemos vivir, está bien, y si morimos, es normal”, parecía ser su manera de pensar. Después de tantos años de sufrimiento habían adoptado una filosofía de estática, impotente, resignación ante la muerte. Un método inconsciente para hacer frente a ese sufrimiento, que se les había vuelto costumbre.

Apenas había estado un mes en la Misión y sentía que mis reservas de coraje y sangre fría estaban a punto de agotarse. Habíamos recibido varios pacientes con peritonitis grave por perforación intestinal. Los operábamos, pero muchas veces era demasiado tarde para salvarlos. La fiebre tifoidea estaba haciendo estragos. Muchas veces pasaba horas alrededor de la cama de un enfermo haciendo todo lo que estaba a mi alcance para salvar esa vida, que finalmente veía partir, simplemente por falta de los recursos necesarios para tratar su enfermedad.

Sobrepasada por una profunda sensación de angustia e impotencia, un día perdí el control de mis emociones y me puse a llorar desesperadamente. No podía aceptar tanta muerte y sufrimiento, tanto dolor innecesario. Me llevó muchos días entender que no todo dependía de mí, que yo era un simple instrumento en las manos de Dios, y que la guerra no era su voluntad, sino el resultado del egoísmo de hombres que habían decidido ignorarlo. Solo después de que logré comprender esto pude empezar a percatarme de los milagros que el Señor realizaba cada día a través de nuestras manos, a pesar de nuestros tan escasos recursos. Decidí, por fin, dejarme guiar por él y poner mis cargas sobre sus hombros, que eran mucho más fuertes que los míos.

Éramos conscientes de que cualquier día podía ser el último en el Bongo, por lo que priorizamos la educación del personal angoleño. Antes de mi llegada, el doctor Sabaté y su esposa habían abierto una escuela de Enfermería, en la cual se buscaba que nuestro personal se preparara para tratar a los pacientes con más independencia y eficacia.

El gobierno había nacionalizado otros dos pequeños hospitales misioneros, y el temor era que de un momento para otro sucediese lo mismo con el nuestro. El hecho de que nos encontrábamos sobre la línea de fuego nos daba la débil esperanza de que pudiéramos conservar nuestras instalaciones. El nuevo gobierno solo contaba con médicos extranjeros de Cuba, Alemania del este y Rusia, y estos no estaban dispuestos ir a un lugar donde nunca estaban seguros de su vida. Sin embargo, esto era también una amenaza, ya que ambos partidos se disputaban el territorio y podían corrernos de allí en cualquier momento. Con frecuencia oíamos de secuestros y desapariciones. Nada podía impedir que un día también nuestros hombres fuesen llevados y desaparecieran como tantos otros.

Tres meses después de mi llegada, Sabaté comenzó a prepararse para sus vacaciones en España. Buscar quien lo reemplazara no fue una tarea sencilla. Finalmente, un cirujano suizo, el doctor Othello Vergeres, se puso a disposición de la División Euroafricana para trabajar por un par de meses en Angola.

El nuevo médico de la Misión llegó un viernes por la tarde al Bongo y al día siguiente se realizó un encuentro de iglesias, al que asistimos entusiasmados. Cada grupo o congregación visitante venía con un coro. Para los africanos, cantar es tan natural como para nosotros hablar; tienen voces maravillosas y un increíble sentido musical. Hacía mucho tiempo que estos congresos no habían podido realizarse y todos estaban muy excitados con el evento. Junto con el doctor Vergeres nos dirigimos al sitio de la reunión y nos ubicaron en lugares destacados. El culto se desarrolló con el característico estilo del país, al aire libre y en un espacio circundado por un cerco de paja. Y aunque no comprendíamos la lengua nativa, nos sentíamos sobrecogidos por el ambiente creado.

Las reuniones de la tarde estaban a cargo de los jóvenes. Los angoleños también tienen un don para el teatro: con gracia singular personifican toda suerte de historias o escenas cantadas. Esa tarde representaron la vida de un hombre anciano y pobre que no tenía dónde vivir. El mendigo entraba errante por una puerta, cantando su miseria en un encantador barítono. Al frente, un grupo de jóvenes y adolescentes respondían invitándolo a ir con ellos, ya que estaban listos para ayudarlo. La voz clara del hombre –que era uno de los cocineros de la Misión– armonizaba idealmente con la de los niños. La sensibilidad y la sencillez de la escena no dejó de emocionarme; han pasado años, pero la melodía aún suena con claridad en mis oídos.

Detrás de nosotros estaba sentado Daniel, un joven profesor del seminario, y director de la pequeña imprenta que se ocupaba de traducir la literatura portuguesa en lengua nativa para los hermanos que no sabían leer otro idioma. Daniel había realizado sus estudios en Portugal y era una de las personas más prometedoras de la Misión. Con su espíritu alegre y servicial, nos traducía las escenas que se sucedían delante de nosotros.

El domingo las reuniones continuaron, pero asistimos solo por algunos momentos, ya que en el hospital nos esperaba mucho trabajo y el doctor Vergeres se había propuesto aprovechar al máximo su estadía en el Bongo. Muchos pacientes esperaban desde hacía mucho tiempo las operaciones que los aliviaran de sus dolores y malestares. Para ello, debíamos preparar el anticuado material que nos quedaba.

Para el martes teníamos ocho pacientes esperando para ser operados. Antes de comenzar las cirugías programadas, hicimos una ronda de visitas a los pacientes hospitalizados. El doctor Sabaté partía esa mañana. De pronto, sin embargo, entró en el cuarto donde estábamos y nos llamó con urgencia. En la entrada del hospital se encontraba una persona seriamente herida debido a la explosión de una mina. Alguien lo había traído y había desparecido rápidamente. “Voy a tratar de operarlo”, dijo inmediatamente el doctor Vergeres y ordenó que se lo lavara lo mejor posible, ya que el herido había sido revolcado violentamente contra la tierra y era muy difícil identificar la gravedad de sus lastimaduras. Era la primera víctima de la guerra para el doctor.

Rápidamente continuamos con las visitas mientras los enfermeros limpiaban al paciente. No habíamos avanzado mucho cuando Sabaté volvió a entrar e interrumpió nuestras tareas con una noticia devastadora: “El auto de la imprenta pisó la mina... y todos han muerto”. En su rostro podía leerse el drama. Pálido y tartamudeando, nos contó que todos los empleados de la tipografía, entre ellos Daniel, habían volado por el aire al accionarse el explosivo enterrado a pocos kilómetros de la Misión. El único sobreviviente era el joven que había llegado minutos antes y estaba pronto a ser operado.

El auto de los chicos que sufrieron el accidente al pasar por una mina, que explotó.

Corrimos hacia afuera, donde un gran número de habitantes se encontraba sumido en desgarradores lamentos. Unos soldados que habían presenciado los hechos desde cierta distancia transportaban los restos de nuestros amigos. En el instante en que llegamos al lugar, descendían del jeep con lo que quedaba del cuerpo mutilado de Daniel, del que solo se había encontrado la cabeza y parte del hombro. El cuadro era horrendo. Una terrible pesadilla. “¡Oh, Dios! “, grité, “¿puede esto ser verdad?”

Aturdida, sentí un terrible deseo de salir corriendo, de escapar al horror que tenía delante de mis ojos, pero rápidamente me di cuenta de que ahora yo estaba sola para tomar todas las decisiones. El doctor Sabaté acababa de irse y no podía detenerme en lamentaciones.

Sin perder el tiempo ordené que se depositaran los cuerpos en la morgue y se pusieran guardias para evitar que la gente entrara. Corrí a la carpintería para explicar cómo debían fabricarse los cajones, para que la familia no se percatara del lamentable estado de los cuerpos. Momentos después vi a la esposa de Daniel que se acercaba corriendo. Había oído del accidente y quería entrar a la morgue, donde habíamos dejado los restos de su marido. Corrí a su encuentro y la tomé en mis brazos antes de que cruzara el umbral de la puerta, evitando que viera la horrible imagen. Ella estaba en el octavo mes de embarazo.

Finalmente, junto con el doctor corrimos de nuevo al quirófano para tratar de salvar al único sobreviviente de aquel desastre. Pero a pesar de todos los esfuerzos, el joven murió pocas horas más tarde. Su esposa también estaba embarazada. De los seis hombres que perdieron la vida, tres de ellos dejaron viudas esperando bebés. Uno de los fallecidos era el hijo de nuestro anestesista.

Luego nos encerramos con el médico en la morgue y durante dos horas tratamos de reconstruir los rostros de los cadáveres de esos jóvenes obreros caídos de manera tan brutal. Terminamos el día exhaustos, física y mentalmente. No sabíamos qué pensar. ¿Cómo responder al terrible fantasma de la duda que se cernía sobre nuestras mentes? Aquellos jóvenes, conscientes de los peligros que corrían, habían salido temprano en la mañana para dirigirse a Longonjo –una localidad situada a unos 15 kilómetros de la Misión–, en busca de papel para la imprenta. Desde el comienzo de la guerra, obtener este precioso material resultaba casi imposible. Daniel y su equipo no quisieron perder la única oportunidad de conseguirlo. Su espíritu de servicio les costó la vida.

Después del accidente, el trabajo aumentó. Y era mejor así, ya que nos quedaba menos tiempo para pensar. La tenebrosa imagen de aquellas muertes me perseguía constantemente; por las noches despertaba sobresaltada, víctima de horribles pesadillas. El intenso trabajo era una ayuda eficaz en esos días difíciles. Operábamos tres veces por semana, desde la mañana hasta la noche, sin interrupciones. Un enfermero nativo realizaba las anestesias con éter y otro nos ayudaba en la sala. En 18 días de cirugías, operamos noventa pacientes. El cúmulo de labores era tal que hubiéramos podido trabajar 24/7 y aun así hubiesen quedado asuntos sin resolver.

Si durante una cirugía llegaban urgencias, no me quedaba otra opción que dejar al médico y correr a asistir al recién ingresado. O socorrer a nuestras ayudantes en un parto difícil, mientras el doctor Vergeres trataba de arreglárselas como podía, siendo cirujano, instrumentista y ayudante al mismo tiempo. Dios nos bendijo de manera especial esos días, y muchas personas encontraron alivio para sus dolencias.

Habitualmente, pobladores de la zona traían en una suerte de camillas a pacientes heridos o con problemas.

Después de las horas de cirugía terminábamos tan hambrientos que hubiéramos podido comernos todo lo que había en la casa y aún no hubiésemos quedado satisfechos. Comíamos tanto que a pesar del intenso trabajo y el estrés yo aumenté cuatro kilos en aquellos días. Aquello me hizo bien, pues era tan delgada que el doctor Vergeres decía que en algún momento me llevaría el viento.

Yo había traído algunos alimentos de Europa y en Huambo había un almacén para cooperadores extranjeros en el que podíamos comprar porotos, espaguetis, arroz, azúcar, sal y media barra de jabón con nuestra tarjeta de racionamiento. En la Misión se cultivaban verduras y frutas tropicales, lo que nos permitía tener una dieta bastante saludable a pesar de las circunstancias.

Una noche, mientras preparaba la cena, me llamaron de urgencia al hospital: un joven de veinte años acababa de perder ambas piernas a causa de otra mina. Durante la cirugía, que se prolongó hasta la medianoche, el paciente se mantuvo con una presión arterial mínima.

De pronto, advertí que su abdomen estaba hinchado y rígido. Llamé la atención del doctor sobre el asunto. Inmediatamente cambiamos los campos operatorios y abrimos el abdomen. Los intestinos inflados, debido a algún coágulo causado por el impacto, salieron a nuestro encuentro, liberando al mismo tiempo la obstrucción. Sin embargo, nos costó un enorme esfuerzo cerrar la incisión, mientras luchábamos para mantener al paciente con vida. Creímos que no sobreviviría, pero al día siguiente lo encontramos mejor.

Lo cuidamos durante un tiempo largo hasta que pudo regresar a su hogar. Con ambas piernas amputadas por encima de las rodillas, su vida no sería fácil. La Cruz Roja mantenía en Huambo un centro ortopédico donde proveían piernas artificiales para casos como estos. Nuestra esperanza era que estos recursos le brindaran al joven un futuro mejor, pese a su invalidez.

Después de un mes y medio de intensa labor, llegó el momento de que el doctor Vergeres regresara a Europa. Mientras tanto, la familia Sabaté aún no había vuelto a Angola. Aquello fue una prueba de fe: debía llevar sola la responsabilidad del hospital, que estaba lleno de pacientes recién operados, en un momento político sumamente difícil. Pero puse mi confianza en el Señor y las cosas se mantuvieron en orden; aunque no sin dificultades.

Justo antes de que el médico se fuera, había venido un hombre mayor que necesitaba una cirugía de emergencia. Al principio, el doctor se negó a operar porque no teníamos el material adecuado para ese tipo de cirugía, sin embargo, la condición del hombre era tan complicada que decidimos correr el riesgo. Al día siguiente, en el momento de su última visita a las salas, Vergeres se dio cuenta de que algo estaba mal y llevamos al anciano nuevamente al quirófano, apenas unas pocas horas antes de que el doctor partiera. Por experiencia, sabía que en un caso así el proceso de recuperación sería largo y difícil.

Finalmente, llegó el momento y acompañé a Vergeres a Huambo, donde tomaría el avión. A mi regreso, tan pronto como ingresé en el hospital me dijeron que el anciano estaba en problemas. Su abdomen estaba hinchado y vomitaba continuamente. Estaba claro que necesitábamos volver a abrir ese abdomen, pero ¿qué podía hacer yo sola? Finalmente, me dije: “Haré lo que pueda”. Rápidamente puse un tubo en su estómago para vaciar su contenido. Traté de estabilizarlo y luego lo dejé en las manos de Dios. El cuadro, sin embargo, no daba mucho lugar a la esperanza: la condición general del hombre era crítica.

Al día siguiente, no obstante, me llenó de estupor lo que vi: no solo estaba vivo, sino mejorando. Continué con la sonda nasogástrica y una hidratación intravenosa. Para mi sorpresa, el hombre se recuperó completamente y un mes después regresó felizmente a su hogar. Antes de irse, se acercó y me dijo: “Gracias, enfermera, por no dejarme morir. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!”

Una semana después del arribo del doctor Sabaté, nuevamente nos sacudió un triste acontecimiento. Al oeste de la Misión vivían hermanos cristianos adventistas. Pero recorrer en auto la ruta que unía sus pueblos con nuestras instalaciones era una tarea de alto riesgo, puesto que las emboscadas por parte de la guerrilla eran moneda corriente allí. Debido al peligro existente, nadie osaba visitarlos; sin embargo, ellos venían cada año a traer fielmente sus ofrendas. El sentimiento de soledad y el deseo que sentían por escuchar a alguien que compartiera el mensaje con ellos era muy grande.

Ante esta situación, el pastor Boavent y Felipe, otro pastor nativo, se sintieron llamados a reconfortar a esos fieles hermanos en la fe. Así fue como decidieron organizar un encuentro de fin de semana. El riesgo era muy grande y temíamos por sus vidas. Sus amigos y familiares les rogaron que no fueran, pero después de mucha reflexión ellos decidieron partir, a pesar de las circunstancias.

Los tres hombres salieron de la Misión un viernes a la mañana. Habían hecho cincuenta kilómetros cuando, en una zona sinuosa de barrancas altas cubiertas con densa vegetación, cayeron en una emboscada y fueron baleados. Arturo murió en el lugar, el pastor Felipe fue herido en un brazo. El Pastor Boaventura no sufrió daño alguno y fue secuestrado por los guerrilleros después de que estos prendieran fuego al vehículo.

Nos enteramos de la emboscada por medio de los militares, pero nadie podía asegurarnos quién había muerto y quién había sido secuestrado.

El sábado llegó con nuevas inquietudes. Los militares realizaban batidas de tanto en tanto, para llevarse jóvenes al ejército. Por entonces, se rumoreaba que estaban preparando una de estas dramáticas razias. Las cacerías solían ser durante los fines de semana, por lo cual temíamos que sucediese ese día, luego del culto.

Repentinamente, en medio de la predicación, los jóvenes se levantaron y comenzaron a huir. Por la ventana podía verse, a lo lejos, un camión verde aproximándose. Los que no consiguieron salir a tiempo permanecieron en la capilla y esperaron en silencio. Mi tensión nerviosa llegó al extremo. El día anterior casi había sufrido un desequilibrio emocional debido a las malas noticias y ahora ni siquiera podíamos adorar a Dios en paz. Casi no hubo tiempo para más lamentos: los soldados habían llegado y se instalaron delante de la iglesia. Sin poder soportar por más tiempo la tensión reinante, me puse en pie y salí hacia el hospital. Al llegar, me crucé con dos valientes enfermeros de uno de los poblados vecinos; habían cruzado en moto la peligrosa “ruta de la muerte” para traer al pastor Felipe, quien, si bien tenía el brazo herido, había sobrevivido al ataque. Ellos nos contaron cómo habían sucedido las cosas. Nos sentimos muy agradecidos por su coraje de traer al herido hasta el hospital, donde quedaría para ser tratado.

De todas formas, la noticia del secuestro del pastor Boaventura, sumada a las dificultades y peligros que vivíamos a diario, me habían afectado profundamente. Yo amaba a ese pastor, su amabilidad y espíritu tranquilo me habían impresionado desde el momento en que lo vi por primera vez. Me angustiaba sobremanera pensando en los sufrimientos que podría estar pasando en manos de esos guerrilleros.

El miedo reinante me quitaba el sueño. Daba vueltas y vueltas en la cama, y si lograba dormirme me despertaba con el sonido de disparos y ruidos extraños en medio de la oscuridad. No faltaban ocasiones en que los soldados, ante mínimas sospechas, comenzaban tiroteos que semejaban batallas. Muchas veces dormí debajo de la cama por miedo a que una bala perdida entrase por la ventana. A solo veinte metros de mi casa había un camino que bajaba de las montañas donde estos guerrilleros tenían su escondite. De día, ese camino era usado por las fuerzas del Gobierno; de noche, por los rebeldes, que descendían de las montañas amparados por la oscuridad, para espiar y minar la ruta principal y los senderos. En el silencio de la noche podía escuchar pasos y voces que me llenaban de inquietud.

Ya no me sentía segura en ningún lugar, así que, durante algún tiempo me acomodé en un cuarto de una casa vacía al lado de la vivienda de los Sabaté, donde iba a dormir en las noches. Llegó un momento en el cual sentí una enorme necesidad de abandonar ese lugar de muerte y sufrimiento y volver a mi país natal, donde podría vivir en paz, pero cuando miraba a esas multitudes sufrientes no tenía el coraje para abandonarlos.

Durante el día, el trabajo absorbía mi angustia, pero al llegar la noche, el temor y la ansiedad me acechaban tenazmente. A lo largo de ese tiempo oré mucho pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para continuar y que hiciera algo para liberarme de la apremiante presión psicológica.

La respuesta a mis plegarias llegó, nuevamente, de la mano de instrumentos humanos. A comienzos de septiembre llegó de visita Erich Amelung, el tesorero de la División Euroafricana. Las cartas y un paquete que mi hermana Mary me había enviado desde Suiza me sorprendieron y animaron. Amelung se sintió cómodo de hablar alemán conmigo, y mientras caminábamos al lugar donde almorzaríamos con el personal nativo, le conté sobre nuestro trabajo, nuestros miedos y problemas: “Deseo continuar aquí”, le aseguré aquella tarde, “pero quisiera una colega, alguien con quien compartir las experiencias cotidianas”. Él me habló sobre los esfuerzos de la División por conseguir profesionales y me prometió su intervención. Después de conversar con él me sentí mucho mejor. A pesar de que la situación real no había cambiado, era como si me hubiera sacado un enorme peso de encima. Renové mis energías y con nuevo ánimo continué cumpliendo mis obligaciones.

Al poco tiempo, nos enteramos de que Conchita de Sabaté –la esposa del doctor Ferrán– esperaba un bebé para fines de marzo. Se suponía que por aquella fecha yo debía estar de vacaciones. Pero, para ayudarla en el parto y para acompañar al doctor en las tareas del hospital en ese momento, decidí adelantar mi período de descanso y viajé a Suiza. Los días de reposo y desconexión obraron en mí el efecto reparador que tanto necesitaba.

Regresé al Bongo alegre, cargada no solo de energía y entusiasmo, sino también de medicamentos y materiales que había comprado en Europa. Reinicié las actividades con coraje, aunque todos sentíamos que la situación política era más seria que antes: se decía que la UNITA había avanzado y se escuchaban noticias de ataques, capturas y muertes.

En la Misión, sin embargo, el ambiente era de una extraña calma. Las tropas gubernamentales que tenían su caserna junto a nuestras instalaciones habían partido dos meses antes, y desde entonces las cosas parecían retornar a un cauce más sereno.

En los primeros meses del año 1982, los padres del doctor Sabaté decidieron viajar a Angola para estar presentes en el nacimiento de su nieto. La señora Sabaté, la madre del médico de la Misión, era una partera experimentada y colaboró en las tareas del hospital, por lo que yo me sentía muy contenta con su compañía.

El 19 de marzo nació –luego de un parto complicado– el pequeño Ferrán. Dos meses después, la familia Sabaté viajó a Luanda para acompañar a los abuelos que tomarían el avión de regreso a España.

Estando sola en el hospital, me tocó atender a un niño mestizo de dos años que había recibido disparos de bala en ambas piernas y se encontraba con una infección general. Mientras lo examinaba, su abuela me contó qué le había ocurrido. En las cercanías de Huambo, un camión había caído en una emboscada y todos habían muerto, inclusive la madre del pequeño. Al niño lo encontraron dos días más tarde entre las hierbas, a orillas del camino. “En el mismo lugar –continuó– ayer cayó en manos de los guerrilleros un convoy de la Cruz Roja, y una enfermera suiza llamada Marie–José fue capturada”.

Mientras la escuchaba, pensaba: “Si la UNITA no respeta ni siquiera a la Cruz Roja, tampoco me perdonará a mí”. Nosotros éramos perfectamente conscientes de que si aún estábamos en la Misión era por la voluntad de Dios, que extendía su mano todopoderosa sobre nosotros. Solo en él residía nuestra confianza.

“La próxima seré yo”, le dije, presa del temor, al enfermero angoleño que me ayudaba.

La abuela del pequeño había sido prisionera de la UNITA, pero logró escapar. Con gusto me hubiera contado todos los detalles de su experiencia, pero preferí no escucharla; la vida ya era suficientemente dura.

Tratamos al niño lo mejor que pudimos. Los antibióticos dieron el resultado esperado, aunque sus piernitas quedaron algo debilitadas. Dos semanas más tarde regresaba a su casa.

Todas estas cosas habían sucedido apenas unas pocas semanas atrás, pero ahora éramos nosotros los que estábamos en la lista.