Kitabı oku: «Quién te manda»

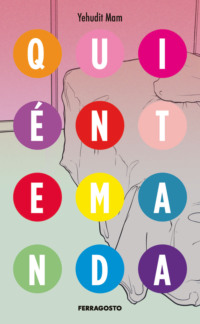

QUIÉN TE MANDA

Yehudit Mam

QUIÉN TE MANDA

Ferragosto

Título: Quién te manda

Autora: Yehudit Mam

Primera edición, noviembre 2021

Publicado por:

Editorial Ferragosto, S. L.

info@editorialferragosto.com

www.editorialferragosto.com

© Yehudit Mam, 2021

© de esta edición, Editorial Ferragosto, S. L.

Dirección de arte: Álvaro Recuenco

Diseño de cubierta: Moxarra González

Corrección y maquetación: Marta Jiménez

ISBN: 978-84-123098-1-2

Depósito legal: M-31043-2021

Quedan prohibidas la reproducción y difusión total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización de los titulares del copyright.

Para Aarón y Anita Mam

1

El primer remolino de euforia que se originó entre sus muslos cimbró su cuerpecito huesudo de nueve años mientras veía un antiguo capítulo de Tarzán en la tele.

Tarzán, en taparrabos, tostado por el sol, sus ojos verdes como la selva y su piel aceitosa de sudor tropical, se había resbalado en un pantano espeso. Su torso desnudo se retorcía para escapar de la asfixia y sus brazos se batían como las alas de un pterodáctilo.

Lucía no supo qué fue lo que la trastornó. Sintió unas ondas que la hicieron temblar desde los deditos de los pies hasta la última punta del pelo. Era un vértigo muy diferente al de la resbaladilla o el subibaja, y Lucía intuyó que no lo podía compartir con nadie.

Se pasó todas las tardes viendo religiosamente los capítulos repetidos de Tarzán, pero el episodio del pantano jamás reapareció, como si los señores responsables de la programación lo hubieran censurado por su propio bien. Se obstinó en recrear la escena en su imaginación, pero solo conseguía una imitación imprecisa del placer.

Perdió la virginidad nueve años más tarde, fuera del territorio nacional, cuando se fue un año de internado a Montreux, Suiza, a un colegio para niñas cuyo lema era «Iniciativa. Imaginación. Independencia». Una tarde salió con sus amigas a un bar en el centro de la pequeña ciudad. El tema del bar era un laboratorio, con pisos de mosaico blanco y una barra de cristal esmerilado. Cantineros en casacas blancas servían martinis de sabores en tubos de ensayo.

Recostadas sobre un diván de cuero negro, Lucía y Ximena, su mejor amiga, bebían Bellinis y fumaban un cigarro tras otro, comentando azoradas la eficiencia, la pulcritud, la puntualidad y la modernidad de los suizos. Después se pararon a bailar con algunas de sus compañeras del internado, porque bailar entre mujeres era normal en Europa.

Las luces programadas al ritmo de la música hacían que por momentos todo se volviera naranja o rojo o violeta. El efecto era desconcertante, como si cada vez que una parpadeaba, hubiera cambiado de lugar.

Recargado en el bar, un joven alto de tez pálida y labios delgados observaba a Lucía bailar. Ella le devolvió la mirada, el rubor extendiéndose por sus mejillas. En un movimiento felino, él atravesó el salón y se paró a su lado. Sus ojos rasgados, turbios, le sonrieron. Se presentó como Enzo y le dijo en inglés que venía de Turín y estudiaba la maestría de Economía en Suiza.

En cuanto pusieron una canción calmada, Enzo la tomó de la cintura y comenzó a oscilar con la fluidez de un metrónomo. Olía a alcohol. Lucía recargó su cabeza en el recoveco entre el pectoral y la axila de Enzo, porque no le llegaba al hombro. Sentía como si estuviera hecha de hebras de queso oaxaca. Tan pronto la música se animó, Enzo la sacó de la pista.

—Ponte tu abrigo y vámonos —le ordenó.

—¿A dónde? —preguntó Lucía.

—A mi casa.

—¿Por qué no mejor salimos a tomar el fresco? —dijo Lucía.

—¿Con este frío?

Lucía tenía un acuerdo tácito con Ximena para alentarse mutuamente las conquistas y Ximena lo cumplió con aplomo: se fue a sentar con las monjas que ahora estaban cuchicheando en otro diván, criticando a Lucía.

Enzo y Lucía llegaron a la parada del tranvía empujándose contra los vendavales de febrero. A la luz blanca del tranvía, Enzo le pareció un tanto lúgubre. No era tan guapo como los jóvenes italianos gritones y gesticulantes que había visto en las calles de Roma cuando fueron a misa en San Pedro (uno de los cuales le asestó una trompetilla en la oreja, en plena plaza de España). Lucía se tranquilizó pensando que platicarían en la sala, Enzo la besaría, fajarían delicioso a la luz de una vela, él la acompañaría de regreso al internado, y colorín colorado.

Pero no fue así.

No había sala. Enzo la guio hacia su recámara. Un buda sonreía plácido encima de un colchón colocado directamente sobre la duela, sus sábanas revueltas. Enzo encendió una vela y puso una música de saxofón impredecible. Reclinó a Lucía sobre el colchón. Se quitó la camisa. Su torso, cremoso como los mármoles en el Vaticano, estaba salpicado por una constelación de lunares. Lucía lo besó alrededor de los pezones y en las clavículas. Enzo le desabotonó la blusa y le desabrochó el sostén. Se soltó el cinturón de un latigazo y se quedó desnudo, con la misma economía de movimiento que había demostrado toda la noche. Lucía ojeó aterrada su miembro grueso, duro y colorado. Nunca había visto uno tan de cerca. Enzo la desvistió.

—¿Puedo? —preguntó.

—No —respondió ella.

—¿Por qué no?

—Porque soy virgen.

Él sonrió por segunda vez. Escarbó con su mano por debajo de la almohada, sacó un condón, rasgó el sobrecito y se lo puso.

Lucía se persignó mentalmente: «Ahora sí, no hay vuelta de hoja. Que Dios te agarre confesada».

Enzo le abrió las piernas con las suyas y trató de penetrarla. Lucía gritó.

—Relájate. Si no, te va a doler más.

Lucía cerró las piernas y apretó su vagina estrecha, tratando de expulsarlo. Él se adentró en ella. Lucía desgarró sus jadeos con un alarido.

El le tapó la boca con una mano pesada, salada.

Lucía se puso muy dócil y trató de respirar como las parturientas sudadas que había visto en las películas. Rogó que Enzo terminara pronto. No veía el más mínimo indicio de sentir placer, ni hablar de tener un orgasmo. Finalmente él se vino, para sorpresa de Lucía, en una racha bastante fugaz, comparada con la eternidad que le tomó llegar hasta ese punto.

Respiró aliviada cuando Enzo se le quitó de encima. Una emoción extraña atravesó su cuerpo y le provocó dos lágrimas mudas. Él se levantó de la cama y Lucía se quedó atolondrada mientras sus órganos se reacomodaban bajo las sábanas. Enzo regresó con dos vasos con un licor transparente que olía a naranja.

—Felicidades —brindó Enzo—. Me caes bien porque no lloraste.

El licor dulce y amargo la serenó, pero al levantarse para ir al baño, vio la mancha de sangre sobre las sábanas. Siempre se imaginó que la rotura de su himen sería anunciada por una discreta manchita roja. Esto parecía un homicidio.

Las palabras grotescas de la prefecta de disciplina de la secundaria, la hermana Márgara con su cara de aceituna rancia, irrumpieron en su memoria: «No se puede copular durante la menstruación por la sencilla razón de que los hombres huelen la sangre, así como los caballos con las yeguas y los becerros con las becerras y los perros con las perras». Eso había dicho la monja para contrarrestar el rumor que corría por los pasillos del colegio de que cuando te baja no te puedes quedar embarazada. Qué cara pondría la hermana si la viera en estos momentos.

—No te preocupes, se lava —le dijo Enzo, recogiendo las sábanas.

En el baño, más sangre revuelta con jugos regurgitó de sus entrañas. Tenía ganas de hacer pipí, pero no le salía. Sus muslos estaban manchados de sangre seca. Mojó el papel de baño en agua tibia y se limpió, temblando ligera pero incontrolablemente.

Regresó del baño y se volvió a acostar junto a Enzo, quien ya estaba roncando. Lucía contempló su espalda masiva y posó su mano sobre ella, pero sintió que era un gesto falso y la retiró. Se sentía orgullosa y avergonzada, feliz y perdida, liberada y angustiada. Sus pensamientos revoloteaban como palomillas alrededor de un foco. El primero que atrapó era muy simple: «¿Y por esto arman tanto pedo?». A pesar del dolor y el susto, le pareció de lo más natural, como la vez que vio a un ternerito nacer en un rancho. No se le hizo tan pecaminoso. «Seguro que todas cogen, pero no lo cuentan», pensó.

El cielo no se abrió y la ira de Dios no descendió sobre la faz de la tierra. Un rayo mortal no la partió en dos, la tierra no se la tragó, y cuando el fantasma de la hermana Márgara se apareció a condenarla, Lucía lo desintegró de un resoplo. No se le ocurrió pensar en eso de que «no es no» sino hasta unos años después cuando se vio en una situación similar, bastante menos ambigua.

Su mamá le había advertido más de una vez que los hombres solo querían una cosa y cuando la conseguían te retiraban el respeto, y que ella y su padre contaban con que llegara virgen al matrimonio. También le había informado que la primera vez que una hacía el amor era un martirio y la que creyera lo contrario era una idiota. Gracias a dichas perlas de sabiduría, Lucía había sabido que no debía esperar gran cosa. Por lo menos le podía agradecer a su madre el que su primera vez no hubiera sido la decepción más grande de su vida. Pensó que si las monjas en la escuela les hubieran advertido cuánto dolía, a lo mejor menos niñas se lanzaban. Pero qué iban a saber de esta gloria tan extraña las monjas tétricas.

Se quería bañar, pero le dio vergüenza despertar a Enzo para pedirle una toalla. Se levantó, se vistió sigilosamente y al abrir la puerta de la habitación, esta rechinó y lo despertó.

—¿A dónde vas? —balbuceó él.

—Al internado, voy a llamar un taxi.

—Son casi las cinco de la mañana. Quédate.

—No puedo.

—Es domingo.

—Tengo que llegar a dormir.

Enzo no parecía dar crédito de su infantilidad. ¿Qué se hacía en esos casos? Le habían enseñado a no poner los codos sobre la mesa, a decir por favor, con permiso, y gracias, pero no le habían enseñado qué decirle al que te acaba de estrenar y quiere que amanezcas junto a él en su colchón en el piso. Tuvo la urgencia incontrolable de llegar a su cuarto, ponerse su pijama y meterse a la cama (rezando por que la directora no la estuviera esperando en la entrada y que Ximena estuviera dormida). El regaderazo tendría que esperar. Enzo le pidió un taxi.

—Ciao —le dijo, despidiéndose en la puerta, desnudo. Le dio un beso microscópico en los labios.

—Gracias por todo —dijo ella.

Lucía miró pasar la ciudad con su sien pegada a la ventana helada del taxi. Percibía todo con más intensidad. La neblina de la madrugada. El aliento químico de la calefacción. El silencio cómplice del chofer. Le hubiera gustado lanzar la noticia a los cuatro vientos y despertar a la ciudad entera: «He pasado la prueba de fuego. Ya no soy la misma de antes. Grítenme, piedras del campo».

Se bajó del taxi distraída, pero totalmente alerta. El portero, un turco bigotón y temperamental, la miró con cara de sospecha. La dirección había decidido que era preferible que las niñas entraran y salieran por la puerta principal, en lugar de escabullirse por las ventanas a deshoras y romperse los tobillos y las clavículas. El puño de Lucía se desdobló revelando un billete de diez francos suizos. El portero la dejó pasar.

En la oscuridad, Lucía se puso su camisón de franela, escondió los calzones inculpatorios debajo del colchón y se acostó en su cama.

—¿Dónde andabas? ¿Qué pasó? —susurró Ximena.

—Mañana te cuento —respondió Lucía. Por ahora no tenía palabras.

—¿Estás bien? —dijo Ximena.

—Estoy perfecto. Buenas noches, Xim.

Al poco rato oyó a los pajaritos anunciar el alba.

2

Gabriel levantó una caja de cartón atada con un mecate y se colgó su mochila al hombro. Ambos bultos contenían todas sus pertenencias.

Sus piernas se desdoblaron como acordeones, entumidas de tantas horas de estar constreñidas en el camión. A pesar de que apenas eran las ocho de la mañana, hordas de gente se apiñaban a la salida de los andenes para recibir a sus parientes y no dejaban pasar a los que, como él, no gozaban de un comité de bienvenida. Ecos femeninos anunciaban salidas ininteligibles por los altavoces. Una cacofonía ensordecedora de cumbias chirriantes y bandas norteñas le trepanó las sienes.

Salió de la estación y caminó entre los puestos de carne cruda rodeada de moscas, apilada sobre montones de cebollitas y manojos de cilantro; los de licuados, los de tamales, los de discos piratas, los de las mismas porquerías de plástico Made in Taiwan que había visto en el barrio chino en Nueva York. Los aromas de la comida callejera le despertaron el apetito y se decidió por unos tlacoyos. Le supieron a gloria.

Intentó abrirse paso sobre las angostas banquetas plagadas de gente, junto a las cuales corrían rápidos de agua turbia que transportaban burbujas tornasoladas de jabón, grasa y gargajos. Capas geológicas de polvo ancestral y recién originado, de gases tóxicos y excremento pulverizado saturaron sus pulmones. Se había desacostumbrado al estruendo de las grabadoras, las bocinas de los coches, las alarmas insistentes de los videojuegos y los gritos de los merolicos.

«Bienvenido al pinche DF», pensó Gabriel.

Transbordó de colectivo tres veces y caminó por las calles polvorientas de su colonia, regadas de basura y adornadas por bardas pintarrajeadas. La evidencia de tres años de envíos por Western Union se irguió ante él con menos dignidad de la que se había imaginado. El antiguo tapanco de metal corrugado se había transformado en un cubo de cemento y tabique pintado de azul celeste con una puerta blanca de metal y una ventanilla apresada por barrotes oxidados.

Tocó a la puerta. Oyó las chanclas cansadas de Irma, su madre, arrastrarse y su voz preguntar «¿quién?» con su habitual desconfianza.

—Gabriel.

Al verlo, una emoción fugaz atravesó la mirada seca de su madre. Lo abrazó y lo besó y después lo revisó de pies a cabeza.

—Mira nomás qué fachas traes, hijo. Se te están cayendo los pantalones.

—Así se usan, mamá.

Irma se mordió el labio para disimular una sonrisa incrédula. Gabriel seguía flaco, pero la espalda se le había ensanchado y ahora, en lugar de esos dos popotitos con los que a duras penas podía levantar una papaya, sus brazos estaban hinchados de músculo. La cara se le había afinado. Algo se había endurecido en su mirada.

—¿Qué traes en la oreja? —preguntó su mamá.

—Un arete —respondió Gabriel—. ¿Y qué?

Puso los bultos en el piso de cemento y se arrimó una silla. La única fuente de iluminación de la casa era un foco colgado de un alambre. Estaba tan oscuro que Gabriel se tuvo que llevar las manos a las sienes para ver si llevaba puestos sus lentes de sol. La casa fría y oscura le causó desazón.

—Te mandé un chingo de lana, ¿qué pasó? —le preguntó a su mamá.

—Ni tanta. Nomás llegas de Gringolandia vestido de payaso y te sientes con derecho a faltarme al respeto, canijo escuincle. Si vas a estar aquí de arrimado, no rezongues.

—No te apures, jefa. Mañana me voy a buscar a mi papá a ver si me consigue algo. Mi tía me dijo que trabaja de chofer en las Lomas.

—¡Qué te va a andar consiguiendo nada! Si hace quince años que no se aparece por aquí, ni nos ha dado un quinto desde que se largó.

—Carajo, llego después de tres años de chinga en Estados Unidos y ni siquiera me preguntas cómo me fue. ¿Qué crees, que me regresé por gusto?

En toda su vida, Irma nunca lo había oído decir tantas palabras. No se acordaba precisamente de cuándo le había cambiado la voz, pero los sonidos grabados en su memoria eran los de un adolescente desafinado. Su tono sonoro, maduro, la sorprendió.

—Casi me matan a golpes. Y encima, me deportaron. Pero te vale madres.

Irma no respondió. Se lo habían cambiado y este era un impostor.

Gabriel se aferró al tubo de metal mientras el minibús se zarandeaba por el paseo de la Reforma y lo aventaba contra los cuerpos comprimidos a su alrededor. Los conductores se les echaban encima a los peatones, vociferando histéricos con el claxon.

El cielo era del color de un pollo desplumado. Le ardían los ojos, le picaba la nariz y todo olía a polvo, a óxido y a caño. Gabriel sentía como si una piedra de molcajete chocara contra sus sesos.

Se bajó del minibús aprovechando una parada. Echó a andar bajo la sombra de los árboles del camellón. Aquí había verde; aquí plantaban pensamientos para que bordearan el adoquín como espectadores en un desfile. Se atravesó corriendo por delante de los autos que bajaban por la ancha avenida amurallada de mansiones como si estuvieran en una competencia de Fórmula 1.

Se detuvo ante una barda de hierro forjado que resguardaba un jardín salpicado de islotes de rosales y arbustos podados simétricamente.

La casona parecía un castillo. Hasta una torre tenía, adornada por un largo vitral que retrataba colibríes revoloteando alrededor de inmensos tulipanes. Nubarrones de cantera rosa enmarcaban las ventanas. Tres coches fulguraban en el garaje. Una cámara de seguridad y una caseta de vigilancia vacía hacían guardia en la puerta. Gabriel tragó saliva y tocó el timbre.

Una voz de jovencita chirrió desde el interfón.

—¿Quién?

—¿Está el señor Mendoza?

—No, aquí no hay nadie con ese nombre.

—Disculpe.

Gabriel revisó la dirección apuntada en un papelito: Reforma, 2347. Tocó el timbre otra vez.

—¿Quién?

—Disculpe señorita, pero me dijeron que el señor Agustín Mendoza trabaja de chofer en esta casa.

Le respondió el eructo de la interferencia.

—A ver, permítame tantito. ¿De parte de quién?

—De su hijo Gabriel.

Gabriel se quedó esperando frente a la puerta durante largos instantes. Le dolía el estómago. La puerta se abrió unos centímetros. Su padre estaba más canoso, más barrigón y arrugado, aunque conservaba intacta su expresión agria, la cual Gabriel conocía por la única foto descolorida, tomada en la Alameda, que conservaba su mamá. Agustín se tardó unos segundos en reconocer en ese muchacho al chamaquito enclenque de cinco años al que no había visto desde entonces.

—¿Cómo me encontraste?

—Mi tía me dio la dirección.

—¿No que estabas en Estados Unidos?

—Ya estoy aquí.

—¿Cómo se te ocurre venir sin avisar?

—Necesito chamba. ¿No sabe de algo?

—¿Cómo voy a saber así de buenas a primeras?

—Bueno, entonces ahí nos vemos.

Gabriel comenzó a caminar. Se sintió como un estúpido por haberse permitido, mientras esperaba su destierro esposado en la camioneta de ICE, en la celda del centro de detención, en la silla del juzgado, en la butaca del avión a San Diego, en el asiento del camión escolar a Tijuana, y finalmente en el Flecha Amarilla a la capital, la fantasía de que su papá lo reconocería de inmediato y le daría un abrazo apretado, arrepentido de haberlo abandonado, orgulloso de verlo hecho un hombre.

Su papá corrió detrás de él, ofreciéndole un par de billetes arrugados que sacó de su bolsillo, pero Gabriel le dio la espalda y siguió caminando. Esperó un colectivo y se regresó a casa de su mamá, en San Gregorio Tepehualco.

3

Lucía se entretuvo viéndose a sí misma fumar reflejada en el espejo al fondo de la sala abrumada por una espesa capa de humo. Los invitados fumaban mientras bailaban, mientras gritaban sobre la música, mientras bebían. Banderitas de México clavadas en plastilina y metidas en ceniceros decoraban el salón. Cadenas de papel de china verde, blanco y rojo colgaban sobre las paredes tapizadas de flores de lis.

Un borracho alto y pastoso, con el rostro enrojecido, los ojos hinchados y el pelo negro tieso de jalea, se desplomó junto a Lucía en el sillón e intentó abrazarla.

—No llevas ni media hora aquí y mira cómo te pones, Luis. Estás hasta atrás.

—Es que vengo de otro reven.

—Siempre estás hasta la madre. ¡Quítate!

Luis se rio y le susurró algo en el oído. Sus manos se resbalaron sobre las piernas de Lucía. Ella le dio un codazo.

—Pinche alcohólico —le dijo entre dientes.

—Ya estás muy jarra, maestro —intercedió un caballero anónimo con aire de intelectual por sus lentes cuadrados—. Sal a que te dé el aire.

—Por fin, alguien de categoría —dijo Lucía.

Luis hubiera querido defender su hombría, pero eso requería demasiado esfuerzo. Los imprecó en voz baja y se tambaleó hacia el otro extremo de la sala.

—¿Todo bien? —preguntó el intercesor.

—Sí, gracias. Es un pesado.

—Ricardo Mestre.

—Lucía Orozco.

—¡Ah, órale! No sabía que Adolfo tenía una hermana tan guapa. Y karateca.

—Acompáñame a la cocina —ordenó Lucía, extendiendo su mano para que él la levantara del sillón.

Ricardo la siguió.

En la cocina, dos sirvientas jóvenes, una cocinera y un mozo de edad madura surtían platones, acomodaban cajas de licor y preparaban comida. Lucía abrió las puertas dobles del refrigerador y revisó el interior.

—Vete al súper de volada, Agustín, y tráete más cervezas y más hielos. Pídele a Adolfo que te dé dinero. No te tardes.

—Sí, señorita.

—Zenaida, saca ya los chilaquiles porque se están poniendo demasiado jarras.

—Sí, señorita Lucía.

Adolfo Orozco apareció en la cocina. Su cuerpo se estremeció en un gran bostezo. Debajo de sus enormes ojos verdes asomaba un par de ojeras crepusculares. A excepción de sus ojos, todo en él era compacto: sus labios, el lunar perfectamente redondo que gravitaba junto a ellos, su pelo lacio y rubio a la altura del mentón y sus dientes patinados de nicotina. Sacó una botella de vodka Crystal del congelador, la destapó y le dio un trago.

—¿A poco no mi hermana es una reina, cabrón? Allí me la consientes. No me la vayas a mallugar demasiado —dijo Adolfo.

—Magullar —corrigió Ricardo.

—¿Qué? —dijo Adolfo.

—Se dice «magullar».

—Lo que tú digas, maextro, nomás no me la apachurres.

—Señor Adolfo, la señorita Lucía necesita que vaya por hielos y cervezas —dijo Agustín.

—¿Y a mí qué? —respondió Adolfo.

—Tú eres el empresario y la fiesta fue idea tuya, ¿no? —le contestó su hermana.

—Mi cartera está en unos pantalones que dejé encima de la cama. Tráemela, Agus —dijo Adolfo.

Ricardo aprovechó que Agustín salía de la cocina con dos cubetas repletas de cervezas para detenerle la puerta.

—¿Podemos salir al jardín? —le pidió a Lucía—. Me arden los ojos.

La noche era fría y húmeda. Dejaron sus caballitos de tequila encima del asador. Lucía sacó un cigarro. Él se lo encendió.

—¿Quién era el gañán que te estaba molestando? —le preguntó Ricardo.

—Luis Lombardo, un amigo de Adolfo.

—¿Lombardo de las distribuidoras?

—Ese.

Ricardo cambió de tema.

—¿Y tú vas a la uni? —preguntó Ricardo.

—Sí. A la Ibero.

—¿Qué estudias?

—Diseño Gráfico.

—Ah, mira. Yo soy arquitecto.

—Guau. Construyes casas.

—Más bien diseño espacios.

Desde la casa sonó una balada.

—¿Quieres bailar? —dijo él.

Lucía tomó un trago de tequila y lo miró con ojos pícaros.

—¿Aquí? No. Más bien tengo ganas de que me des un besito —le susurró al oído, exhalando un soplo de aliento perfumado de alcohol.

Independencia. Iniciativa. Imaginación.

—¿Un quequito?

—Sí. Así —lo rozó delicadamente con los labios entreabiertos. Acarició la nuca de Ricardo con las yemas de los dedos—. Mmm. Hueles a licor y tabaco —ronroneó Lucía.

Él se sumergió en esa fragancia a piel nueva y a pelo limpio de niña bien.

—Y tú hueles como a algodón de azúcar —dijo.

Lucía lo llevó a la biblioteca de su papá, en cuya puerta estaba pegado un aviso escrito a mano que decía «NI SE LES OCURRA ENTRAR». Al abrir la puerta, unas sombras se espantaron en la oscuridad. Era una pareja con la ropa torcida y los pelos alborotados.

—¿Qué no vieron el letrero? No pueden estar aquí —dijo Lucía.

La pareja salió apresuradamente.

Lucía rio, cerrando la puerta con botón. Ricardo podía distinguir su sonrisa coqueta a través de la luz amarillenta del alumbrado público.

—Qué hermosa eres —dijo Ricardo.

Se besaron y se tocaron durante un largo rato. Lucía lo miró a los ojos y pasó una mano fugaz por encima de la bragueta, electrificándolo. Esperó un instante y metió su mano por dentro del resorte de la trusa y lo acarició, posando su mirada en la cara felizmente alarmada de Ricardo. Él la sentó sobre el sobrio escritorio de caoba e intentó subirle la falda y bajarle las medias para perderse dentro de ella lo antes posible.

—Vámonos leve —dijo ella, frenándolo por la muñeca.

Lucía continuó sobándolo. «Siempre se tardan años», pensó.

—No me vayas a ensuciar —susurró.

Ricardo se vino sobre el escritorio. Limpió el semen deprisa con un pañuelo desechable y se dispuso a corresponderla, pero al cabo de un rato, ella le quitó la mano de su pubis húmedo.

—Vamos a tu recámara.

—Mis papás llegan mañana.

—Me voy temprano.

—Ya es temprano.

Ella le dio un beso mojado mientras se abotonaba la blusa. Tomó un post-it del escritorio, apuntó su teléfono y se lo pegó a Ricardo en el pecho.